临潼“利簋”命名新考

吴 祺(福建建瓯财务会计有限责任公司,福建 建瓯 353100)

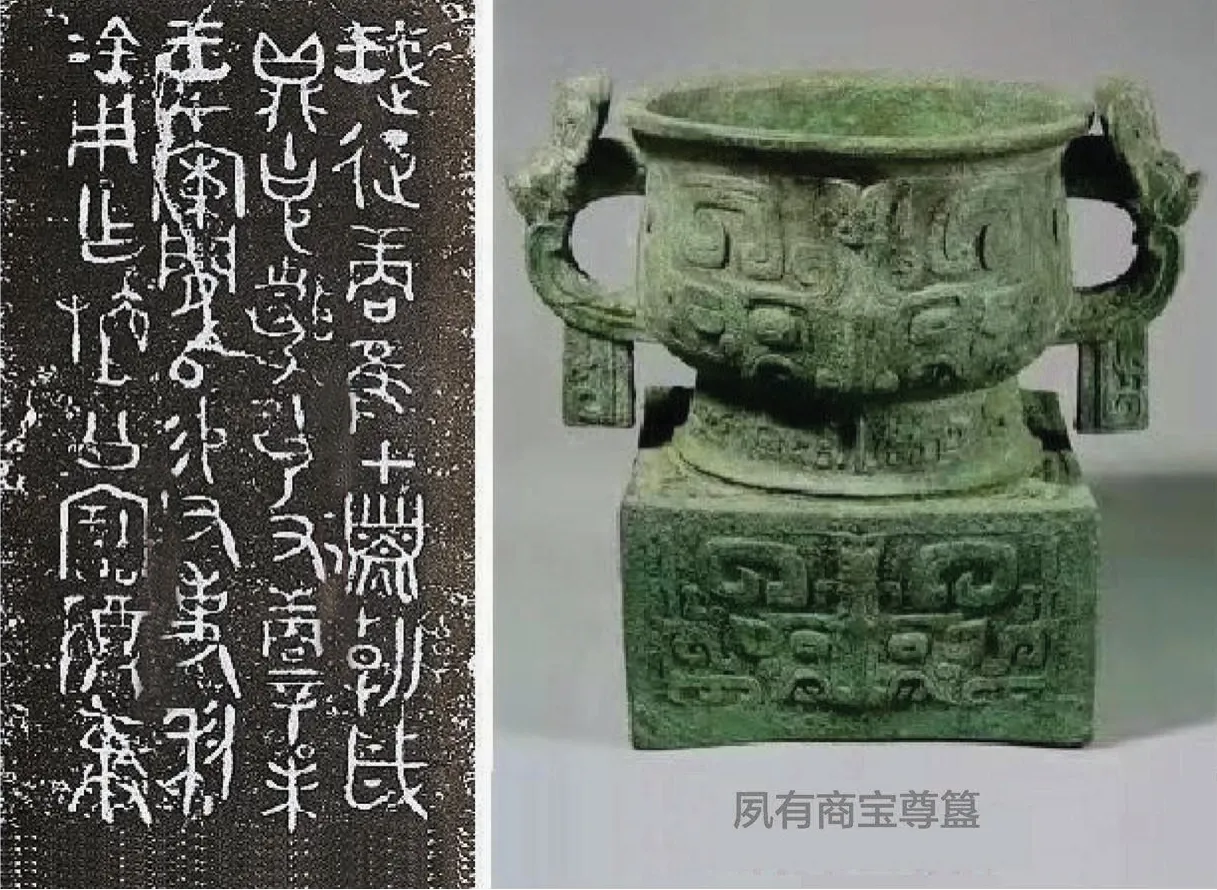

利簋

陕西临潼区出土的西周早期青铜器,共有铭文4行34字,其中字首为合文。冠名以“利簋”为主流,业界对其铭文内容的释读至今存在多处争议。笔者通过查考有关文史资料,结合青铜器争议文字的查考新译,对铭文关键历史人物的背景进行查证,梳理出铭文内容的新释。笔者认为,西周早期临潼青铜簋被主流学者称为“利簋”“武王征商簋”“周代天灭簋”“檀公簋”的说法实有欠妥。根据铭文内容和青铜器的命名规则,1976年出土于陕西临潼、现收藏于中国国家博物馆的这件文物应该以“夙有商宝尊簋”冠名更为恰当。

一、临潼青铜簋

1976年3月上旬,陕西临潼区(现临潼区)出土了一尊青铜器,此青铜器高28厘米,口径为22厘米,重约16斤,青铜器两侧双耳下垂,下方呈方形,周身刻有复杂的饕餮纹。这尊青铜簋,目前被收藏于中国国家博物馆。专家经过分析,证实这种青铜器型为簋(读作guǐ),是一种祭祀时盛放粮食的器皿,通常和鼎配合使用,是西周初年武王时所作,为目前发现最早的西周青铜器。簋内底有4行铭文,字首为合文,共计34字。青铜器因记载周武王征商,在甲子日击败商王军队成功夺权大事而闻名于世。

二、青铜簋铭文的释读与命名

关于临潼青铜簋铭文识读,学者们由于理解上的差异以及在识文断句上各有所见,引出了百家推文。其中,在关键字“利”的解读上,考古主流学者将其识读为人名“右司利”,该青铜簋因此被主流命名为“利簋”。笔者在查阅相关甲骨文及文献资料后,对该尊青铜簋的命名有不同的看法。

利簋在展厅

(一)青铜簋国家博物馆译文

中国国家博物馆译文:珷(武)征商,佳(唯)甲子朝,岁鼎,克闻(昏)夙又(有)商。辛未,王才(在)(?)(师),易(锡)又(右)事(史)利金。用乍(作)(?)公宝尊彝。这段铭文经古文字学家和历史学家考释,翻译成现代文的大致意思是:武王伐商,在甲子这一天凌晨,岁(木)星当头,大吉。(战斗进行到)傍晚,很快攻下了商都。辛未日(甲子日后第八日),武王驻扎阑这个地方,赏赐利(人名)铜,利用这些铜铸造了这个簋来纪念檀公(利的父亲或者祖父)。

有学者认为,铭文中所提到的有司,是当时中国古代的官职。在中国商周时期,青铜被称为金,是只有王族才能使用的贵重金属。商军溃败之后,身为有司的利得到周武王赏赐给他的青铜,并铸造了一件铜簋,作为永世的纪念。因为这件青铜簋是利所铸造,所以人们就称它为利簋。

但有学者认为,因为铭文开头有“武王征商”字样,文中又记载了对商纣发起进攻取胜回师“阑师”以及赐“利金”铸造尊彝等事,故而该器曾被命名为“武王征商簋”。也有学者认为,铭文大致意思就是:武王伐商,在甲子这天早晨,岁星当头。打到傍晚只用了一天时间,就攻下了商都。辛未这一天(计算下来是甲子日后第八日,也就是过了一个礼拜),武王驻扎阑这个地方,论功行赏,赏给有事,其中就给了利这个人一批铜,利用这些铜铸造了这个簋来纪念自己的先祖檀公,所以这个簋也叫作“檀公簋”。还有学者认为,这个青铜簋在“商周”断代历史中的特殊作用和地位,也是例证“牧野之战”的孤品,因此也有学者称之为“周代天灭簋”。

(二)青铜簋专家学者译读

青铜簋在中国汉字博物馆的铭文译文为:武王征商,唯甲子朝,岁鼎,克昏夙有商,辛未,王在阑师,赐有事利金,用作檀公宝尊彝。大意是周武王征伐商纣王,一夜之间就将商灭亡,在岁星当空的甲子日早晨,占领了朝歌。在第七天的辛未日,武王在阑师论功行赏,赐给右史利许多铜、锡等金属,右史利用其为祖先檀公作此祭器,以纪念先祖檀公。

吴孙权先生对这件青铜簋的铭文译文是:武王征商,唯甲子朝,岁鼎,克昏夙有商,辛未,王在阑师,赐有事利金,用作檀公宝尊彝。大意是周武王征伐商国,在甲子日的早上举行岁祭,并进行贞卜,得到能克商的吉卜,把这一消息传给官兵,士气大振。在第二天乙丑早上占有了商,辛未那天,周武王的军队在阑驻扎,赐右史利铜,利就用这些铜做檀公宝尊彝。

唐兰先生《西周时代最早的一件铜器利簋铭文解释》铭文译文: 斌征商,住(唯)甲党(子) 朝,减(越)鼎,克旋(昏),执(夙)又(有)商。辛未,王才(在)器(阑)自(师),易(锡)又(有)事利金。用乍(作)理(檀)公宝蹲(尊)彝。意译为:周武王征伐商封,甲子那天的早上(太阳出来后到早饭前,夺得了鼎,打胜了昏)指商封,推开了商王朝。第八天辛未,武王在阑师,把铜赏给有司利,利用来做檀公的宝器。

2018年卧马先生版“利簋”铭文译文:珷征商,惟甲子,朝岁鼎,克。闻夙又,商辛未。王在军间师,易又吏利金,用作壇公宝尊彝。大意是:周武王征伐商纣王。在公元前1057—1056年的甲子年正月初一的朝岁祭鼎之夜,一夜之间灭商。宫中的商纣王帝辛,听闻夙夜拂晓时分灭商大军震天的喊杀声后落荒而逃,绝望中商辛引火自焚而亡。一举灭商的周武王与大军们隆重庆祝灭商胜利,赐令文史官吏记下灭商胜利的辉煌,并下令用灭商所获得的青铜等战利品,铸造公族祭坛所用的宝尊彝等公室祭器,永远铭记灭商的千古盛举。隶定随州叶家山“文母乙尊”铭文后,卧马先生认为“利簋”大意为:周文王四子周公旦(丁子),受文王之托辅助周武王姬发成一代周王。姬发继位后继承父王灭商遗愿,受命十一年一直沿用周文王年号,只称自己为长子(太子发),意为仍由文王任统帅。公元前1082年的己未之年,在一个万里无云的早上(敞甠),周武王以长子之名到宗庙祭祀先祖季离(蔑暦)后率军伐纣。周武王灭掉商王朝后,举行建立周王朝的盛大典礼,为巩固新政权,周武王论功行赏,实行以周王室为中心的封邦建国的分封政治制度。把王族、功臣以及先代的贵族分封到各地做诸侯,建立诸侯国,并逐一赐予香鬯美酒庆祝胜利,同时周武王还赏赐铜卣和朋贝给受赏君臣享用,特作“文母乙尊彝”大山尊以记录伐纣灭商和周王朝分封天下诸侯的盛典。

三、临潼《青铜簋》命名考究

根据铭文内容和青铜器的命名规则和史实。文章对临潼青铜簋的命名,作以下讨论。

(一)临潼青铜簋铸制的历史背景

1.辱杀纣王,武王报仇雪恨

周族与商朝有世代恩怨,周族祖辈先后被杀。当期周人已有实力“三分天下有其二”,桩桩仇恨不能不报。武王征商逐杀纣王,在破城后辱尸可见仇之深、怨之久。有资料显示:武王在破城后,找到商纣王自焚处,先是象征性地射了三支箭,才缓缓步下战车。接着,用他的青铜剑戳纣王的尸体,后又用铜斧将其首级砍下,挂在旗杆上以示天下。

2.灭商改朝,武王践行祖训

纵观周族发家史,虽不能说周从古公亶父时起就想灭商,但从商武乙授季历以征伐之权后,随着权力的膨胀和国力的增强,周文王在父亲季历被害后就有了翦商之意,开始谋划灭商大计。周武王发动征讨商王的武装政变不仅是为血洗前仇,更重要的是践行灭商改朝的祖训。

(二)临潼《青铜簋》争议文字查考

临潼青铜簋考古主流命名“利簋”,至今内容上释读多处存在争议。文章通过对铭文的辨读,结合铭文的本义,参考出土甲骨文和简牍相关文字,对“利簋”释读争议内容中的错译字与其句断做了补正。修正后的铭文译文,内容更加完整,逻辑清楚更接近文意与史实。

铭文第一行第八字不译,读“岁”,译释为“戉”,词组“戉鼎”指“武装夺权”。第二行第三字不译,读“昏”,译释为“刿”,词组“克刿”指武王征商中“克(破)城、刿(刺)尸”的场景。第三行第三字不译,读“军”,译释为“寅”,词组“才寅”,笔者参考简牍,将其译为“在寅时”。第三行第四字不译,读“间”,译释为“閒”,文章参考出土简牍,将其译读为“閒令”。第三行第九字“利”不再理解为“人名”而是指物品,词组“利金”指“战利品”。

(三)临潼《青铜簋》“檀公”的理解

唐兰先生《西周时代最早的一件铜器利簋铭文解释》中指出:“这件铜器的所有者有司利是在武王立政后的第四天辛未,在兵马空闲之际受到赏赐。他为檀公做铜器,应是檀公后人。”

卧马先生《2018“利簋”研究新突破 厘定牧野之战周武王灭商日》一文认为:“利簋”第四行第四字,多被释为“檀公”的檀字,在“国学大师”檀字字形字源演变中,有与“利簋”铭文80%相符的檀字金文字例 ,但左部明确的木旁与十字旁不符,更符合“壇”字。壇:古代举行祭祀、誓师等大典用的土和石筑的高台,即天坛,祭祀时人需要登坛拜将。用土堆成的平台是地坛。参看对比檀字土部结构。③西周时期虽然有“檀公”之人,分析周武王征商灭商后的青铜战利品,不可能只赏赐给“檀公”一人一家之用。综合考虑,在“国之大事,在祀与戎”的开国之初,周武王灭商后的战利品,首先当考虑的是公族、公祭、祭壇类“国家大祭”和“公族祭祀”之用,所以“壇公”更符合灭商后的实际需要。

笔者认为:公亶父,姬姓,名亶(dǎn),又称周太王,豳(今陕西旬邑)人。上古周部落的领袖,西伯君主,周文王祖父,周王朝的奠基人。资料显示,亶父是周代发展史上具有承上启下地位的周代先公、贤王,向上继承后稷、公刘的基业,向下则开启了周文王、周武王灭商建周的伟业。同时他与商朝联姻促使周族融入商朝,对于周朝的政治、文化制度也有着深远影响。《诗经·閟宫》说:“后稷之孙,实维大王。居岐之阳,实始翦商。”迁周部落于岐山之阳的周原和开始翦商事业,是公亶父最大的两项功绩。周武王伐纣成功稳定大局后,在宗庙举行了盛大的告祭仪式,把自古公亶父以来为周王朝建立打下基础的历代先祖都一一做告祭。《逸周书·世俘》载:辛亥,荐俘殷王鼎。武王乃翼,矢慓矢宪,告天宗上帝。王不革服,格于庙,秉语治庶国,籥入九终。王烈祖自太王、太伯、王季、虞公、文王、邑考以列升,维告殷罪,籥人造,王秉黄钺,正国伯。有学者认为,铭文中“檀公”指的是武王当朝大臣檀伯达。然而,从青铜器铭文内容“武王辱尸”的细节上看,就其逻辑上讲,铭文中的“檀公”不可能是武王当朝的大臣檀伯达,其前后逻辑不通,何况历史上也没有证据说檀伯就是“利”。④经考证,笔者认为,铭文“武王谕旨大臣师般,赐(给予)右史战利品青铜,铸造宗庙礼器祭奠祖先公亶父”,其铭文内容译读既符合逻辑也合情合理,且更加接近历史真相。

(四)临潼《青铜簋》铭文新译

基于上述临潼《青铜簋》争议文字的考证,笔者认为临潼《青铜簋》铭文译文:武王征商。唯甲子朝,戉鼎。克刿,夙又商。辛未,王在寅。閒师。赐,有史,利金用作檀公宝尊彝。大意是:周武王征讨商纣王。在甲子日清晨,成功夺权。武王胜,击刺纣王尸并斩头悬旗,实现灭商夙愿。辛未日,武王在寅时下谕旨于大臣师般,给予右史战利品青铜,铸造祖先檀公祭祀礼器用作纪念。

(五)临潼青铜簋铭文内容辨析

临潼青铜簋,周宗庙祭礼器。青铜器底面铭文,详细记载武王尊祖训征商灭商以利金铸器纪念这一重大的历史事件。内容主要分两部分。第一部分,诠释武王践行祖训灭商的过程,叙述周武王征商的战果,甲子日成功夺权。铭文“武王征商。唯甲子朝,戉鼎”,描述的是伐商战斗场景,联军破大邑城周武王辱尸一雪前耻,灭商践行祖训。铭文“克刿,夙有商”,叙述武王令铸祭祀礼器的用途,铭文“辛未,王在寅。閒师。赐”记录了武王征商战后令大臣赐青铜(铸簋)。铭文“有史,利金用作檀公宝尊彝”证实右史用所赐青铜,制作祭祀祖先亶公礼器。笔者认为,“武王践行祖训铸器纪念”才是铭文的中心内容、辞文的主题、武王铸器的要旨。

临潼青铜器的器形,考古专家认定为“簋”无可非议。该尊青铜簋铭文主诉的是武王伐纣灭商,践行先祖夙愿,铸宝尊用作祭祀。根据铭文内容和青铜器的命名规则,笔者认为西周早期临潼青铜簋被学者称为“利簋”“武王征商簋”“周代天灭簋”或“檀公簋”实有欠妥,应该以“夙有商宝尊簋”冠名更为恰当。

①中国国家博物馆译文,详见附图。

②中国汉字博物馆铭文译文。

③吴孙权先生铭文译文。

④唐兰:《西周时代最早的一件铜器利簋铭文解释》铭文译文。

⑤卧马先生2018年版“利簋”铭文译文。

⑥其他相关引词和资料与其拼图。