关于大气压强的两个存在实验探究

俞嘉华

摘要:大气压强教学的重点和难点就是让学生感受到大气压强的存在。在传统教学中,教师经常用“瓶吞鸡蛋”“覆杯实验”两个实验进行演示,让学生感受大气压是真实存在的。而在实际操作中,由于操作上的细节存在问题,容易出现实验的成功率不高、实验现象不明显、后期处理不方便、实验过程不安全等情况。文章探究了这两个实验的器材、原理、方法、现象,并提出了实验改良方案,旨在让学生充分感受到大气压强的存在。

关键词:大气压强 瓶吞鸡蛋 覆杯实验

《物理课程标准(2011年版)》中对大气压强的教学要求是“学生知道大气压强及其与人类生活的关系”,所以苏科版物理教材在编排上用了大量的图片例子,让学生感受大气压的存在,但是学生单纯从图片上很难感受这个“看不见”的物理概念,所以教师要选择一些直观、常见的物理实验,帮助学生感受和认识大气压强,如“瓶吞鸡蛋”“覆杯实验”“马德堡半球实验”等。其中,“瓶吞鸡蛋”实验,“覆杯”实验由于实验材料操作简单,现象明显,深受教师和学生的喜爱。

但是,这两个实验如果操作细节上没有处理好,很容易失败,并且传统的实验方式已经不适合现在的时代背景。

一、“瓶吞鸡蛋”实验

在实际教学演示中,传统的“瓶吞鸡蛋”实验是指用酒精棉花点燃后,放进玻璃瓶,然后等棉花燃烧一会儿,将剥去外壳的熟鸡蛋放在瓶口,利用压强差,把鸡蛋“吸进”瓶子。在做这个实验时,如果在细节没有控制好,实验很容易失败。更重要的是,这样做有一定的局限性,每完成一次实验,就需要消耗一个熟鸡蛋,不仅清理起来比较麻烦,还造成了浪费。不仅如此,酒精棉花燃烧会把玻璃瓶烧黄,留有难以清理的痕迹,影响美观,而且将点燃的酒精棉花放进密闭的玻璃容器内,还存在一定的危险性。鉴于操作、材料、教学等方面的要求,教师需要改进“瓶吞鸡蛋”实验,既提高實验的成功率,又得兼顾各方面的要求。

实验改进的思路可以从加热方式、承压物品与承接容器三个方面考虑:

(一)改变加热方式

传统酒精棉花的加热模式,可以改用热水加热。将100℃的热水倒入玻璃瓶内,最好加热玻璃瓶,然后把剥了蛋壳的熟鸡蛋堵在瓶口,形成封闭式空间,玻璃瓶内部由于温度下降,以及部分水蒸气液化成水,导致玻璃瓶内压强急速下降,远小于外界的大气压,而在大压强的作用下,把鸡蛋“压”进玻璃瓶。比起棉花加热的实验方式,改良后的实验安全系数高,且玻璃瓶内部不会留有燃烧留下的、难以清洗的残渣,方便清理。当然,这种方法也适合硬质塑料瓶。

(二)改变承压物品

传统的“瓶吞鸡蛋”实验另外一个需要改良的方向就是改变承压物品。使用鸡蛋的劣势是难清理、不节俭,所以实验可以使用气球替代鸡蛋。使用气球的优势包括以下几点:第一,气球的形状是随意的,适合瓶口的要求,不像鸡蛋只能略大于瓶口,方便找取材料。第二,气球具有较好的形变能力,容易在大气压的作用下被压进瓶子。第三,气球贴近学生的生活,是学生平时容易接触的东西,可以充分联系起物理教学与学生的生活。第四,气球可以重复使用,非常符合当下的时代主题。

(三)改变承接容器

传统的承接容器一般选择是的广口瓶,它的瓶口比较短,“瓶吞鸡蛋”的“吞”“吐”持续的时间不长。而如果改用长颈的圆底烧瓶,它的瓶口长,现象持续时间较长,更能吸引学生的注意力,激发学生的求知欲。另外,由于长颈圆底烧瓶的下半部较大,实验中气体的压强变化、气体体积的改变更明显,更有利于实验的成功。不仅如此,由于瓶口较长,通过对圆底烧瓶的下半部一会儿淋热水,一会儿淋冷水,可以连续让“鸡蛋”在长长的瓶口来回“吞”“吐”,这样震撼的场面,更能让学生参与实验的“解密”环节,加深学生对大气压强的认识与理解。

二、“覆杯”实验

“覆杯”实验是初中物理教师喜欢做的实验,因为这个实验选择的材料都是学生生活中常见的东西——杯子、纸片、水,贴近学生生活,且实验过程简单,实验现象明显,但也存在不少问题,如实验成功率的问题。传统的做法很容易导致实验失败,很多教师对瓶子内是否要留有空气做了大量的研究和讨论。此外,学生观察了“覆杯”实验后,会觉得纸片不掉下来是由于纸片被水粘住了,削弱了实验的说服力。为了提高实验的成功率,打消学生的质疑,教师必须改进“覆杯”实验。

(一)提升“覆杯”实验的成功率

经过查阅资料的可知,在“覆杯”实验中,拖住水的主要因素是大气压,但杯子和盖片中水的表面张力也不能忽略。因此,在选择杯子与盖片时,教师最好要选取与水浸润性好的器材,从而提升杯子与盖片之间的密封性。

因为玻璃杯口与纸片的密封性不是很好,容易出现易导致实验失败的缝隙,所以教师可以准备一个橡胶套(如图1所示),避免玻璃杯口与纸片出现缝隙。

图1

(二)打消“水粘住纸”的质疑

1.方案一

如图2所示,教师可以在杯子里面放一颗颜色明显的玻璃弹珠。当演示“覆杯”实验的时候,教师可以轻轻摇动杯子,让弹珠撞击杯子并发出声音,吸引学生注意力。为了实验的严谨,教师可以在做“覆杯”实验之前,给学生演示纸只是用水“粘住”杯子,无法拖住弹珠的现象作为对比。

图2

2.方案二

如图3所示,为了实验需要,教师应在纸片上面比杯口外围略大的圆周上等距离,于纸片四角的位置钉进四枚大头针。在实验时,教师可以用手推动纸片,让纸片慢慢转动,有大头针这个参照物的存在,学生能清晰地看到纸片在杯口不断旋转。另外,由于钉有大头针,纸片不会沿杯口横向滑脱,保证空气不进入杯内,使演示得以顺利进行。

图3

3.方案三

在纸片的正中穿进一根大头针,并将尖端部分弯成钩状,以便悬挂一个20克重的砝码,如图4所示。演示方法可先照方案二那样令纸片旋转,再挂上砝码。加挂砝码时,拿杯子底部的手改握杯的中部,并腾出小指托住玻片,杯体尽可能垂直,另一只手将砝码钩上后,小指离开玻片,防止挂砝码时对玻片产生冲击力,导致玻片掉下来,这比方案二更容易使学生信服大气压强的存在。

图4

4.方案四

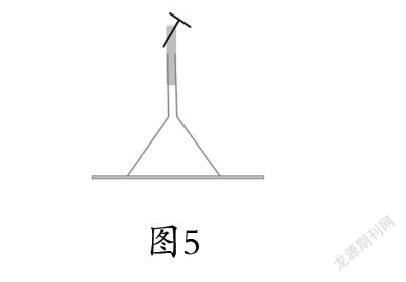

如图5所示,用一只玻璃漏斗代替玻璃杯。在漏斗的尖嘴上套一截短橡皮管,并用止水夹夹住,使其密封。演示时第一步仿照传统的覆杯做实验,可以看到漏斗内的水和下端的纸片不掉下来,第二步松开止水夹使漏斗上端与大气相通,水和纸片即刻下落。实验从反面证明了大气压强的作用,从而打消了学生“被水粘住”的质疑。

图5

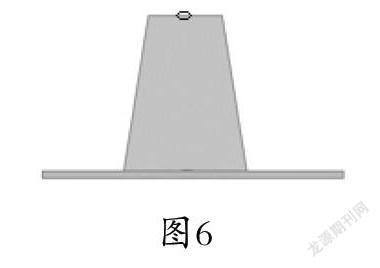

如图6所示,在原来实验装置的基础上,教师可以在杯子底部直接扎一个小孔,当水和盖片都掉下来了,学生就能立刻认识到,水和盖片掉不掉与这个小孔有密切联系,便于教师讲解大气压强。

图6

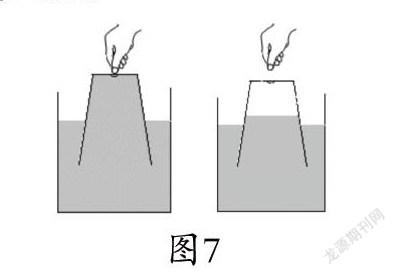

教师可以选择一个较高的水槽,装一定量的水,为了实验现象明显,在水里滴上几滴红色或蓝色墨水。如图7所示,当实验装置准备好后,教师可以用手堵住杯子底部的小孔,在里面装满水,倒扣在水槽中,出现水杯中的水面不下落、水槽中的水面不上升现象。这时,教师可以顺势引导学生认识和理解大气压强。

图7

三、挖掘其他实验

(一)不用吹的气球

如图8所示,教师可以准备一个容量不大的玻璃杯,用电钻在它的盖子上钻2个小孔,再选择合适粗细的硬质吸管插在小孔里面,并用热熔枪把小孔与硬质吸管间的空隙堵上,一根吸管的下发套上一个气球,并用橡皮筋把它捆好。另一根吸管通过软管,连接一个大注射器,通过抽取瓶内空气,使得瓶内气压减小,出现“大气压”把气球“吹”大了的现象,证实了大气压的存在。

图8

(二)自动喷泉

如图9所示,教师可以准备一个大号广口瓶及配套的橡皮塞,利用电钻钻一个小孔,插入硬质塑料管,另外准备好一个水槽,里面装水。为了现象更加明显,教师可往水槽中滴几滴红墨水。在实验时,教师将广口瓶放在热水里面加热,利用气体的热胀冷缩,把瓶内的气体通过塑料管排走,再立馬倒扣进水槽里面,随着广口瓶的冷却,里面的气体压强变小,出现红颜色的水随着塑料管“喷”出的现象,十分震撼。

图9

(三)比吹气球

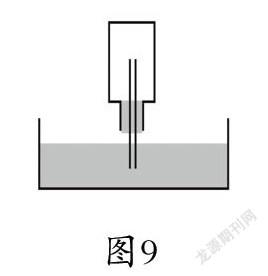

如图10所示,教师准备两套一样的饮料瓶和气球,将气球塞进饮料瓶内,并反向套在瓶口,其中一个饮料瓶的底部打上一个小孔,结果瓶底有孔的气球吹起来更大,教师顺势讲解原因,让学生感受到大气压的存在。

图10

笔者选择的实验,涉及的实验器材都是生活中常见的,实验的模型是学生能想象理解的,但是呈现的现象是学生意料之外的。这节课的关键是让学生感受到大气压,只要教师能让学生切切实实地感受到大气压强的存在,这堂课就已经成功了一半。

参考文献:

[1]熊国萍,罗滨志,王怀宇.创新物理实验之大气压强[J].科技视界,2015(13).

(作者单位:江苏省昆山市新镇中学)