不同重构土壤材料配比的土壤改良和苜蓿生长效应研究

荣 颖 王 淳 孙光林 胡振琪 郭政良

(1.中原工学院系统与工业工程技术研究中心,河南 郑州 451191;2.山东农业大学资源与环境学院,山东 泰安 271000;3.土肥高效利用国家工程研究中心,山东 泰安 271000;4.中原工学院建筑工程学院,河南 郑州 451191;5.中国矿业大学环境与测绘学院,江苏 徐州 221116)

煤炭资源的大规模开采,在满足我国经济建设需要的同时,也带来了一系列的生态环境问题和社会问题[1]。相较于地下井工开采,露天开采具有成本低和安全系数高等特点,我国露天煤矿开采比例已由原来的不足10%提高到16.9%[2]。露天矿开采需剥离矿层上方的全部表土和岩层,极易损毁土地和生态环境。而我国露天煤矿恰恰主要分布在生态环境脆弱的西部地区,使得该区域土地生态呈现出强烈扰动的态势[3]。因此,西部露天矿区土地复垦成为我国亟待解决的重要问题。

土壤是植物赖以生存的介质,复垦后的土壤条件直接影响到植物生长状况。因此,土壤重构是土地复垦的研究重点和核心任务[4]。表土资源是土壤重构的首要选择,而西部露天矿区因表土稀缺导致排土场覆土厚度不足,严重影响了复垦土壤质量的提升[5]。同时,当地矿区以风沙土为主要土壤类型,其土壤质地较粗且养分含量较低,结构性差,漏水漏肥严重,难以满足植物生长的需要。使用化肥和有机肥等改良材料可以在一定程度上提高土壤肥力,但其本身价格较高,且改良效果不全面。因此,充分利用矿区当地原材料,高效低成本地进行土壤重构和改良是当前研究热点。况欣宇等[6]研究发现:将表土、煤矸石及岩土剥离物为原材料以一定比例混合时,能够显著提高草木樨生物量。郭振等[7]基于砒砂岩与沙土二者在颗粒组成方面的互补特性,将砒砂岩与沙土按一定比例进行配比,发现砒砂岩可以提高沙土的生物多样性。刘新梅等[8]研究表明:在复垦土壤中添加泥炭、腐植酸和蛭石等改良剂,可以提高复垦土壤总有机碳含量和增强团聚体稳定性。曹勇等[9]研究发现:沙土可以改良采矿伴生黏土的物理结构,提升采矿伴生黏土水分和养分保持效应。已有相关研究主要聚焦在当地矿区改良材料选择及其研制方面,多基于植物生长差异、土壤物理结构、养分含量或微生物活性等指标中一个或者两个评价其改良效果,对于土壤性质—微生物活性—植物生长的协同效应研究则较少涉及。

针对西部露天矿区土地生态修复过程中存在的障碍因子,本研究从充分利用矿区当地常见的原材料出发,利用风沙土、红黏土、煤矸石、玉米秸秆、腐植酸等材料复合成不同配比的重构土壤,通过室内盆栽试验对重构土壤的理化性质、微生物活性及植物生长状况进行研究,优选出重构土壤的最佳配比。紫花苜蓿为内蒙古矿区适生植物,属于豆科固氮植物,具有培肥土壤的效果,因此选择紫花苜蓿作为宿主植物。本研究旨在降低矿区土地生态修复成本和快速提高修复效果的同时,解决煤矸石和玉米秸秆等固体废弃物堆置造成的环境问题,为矿区土壤重构及固体废弃物的合理利用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

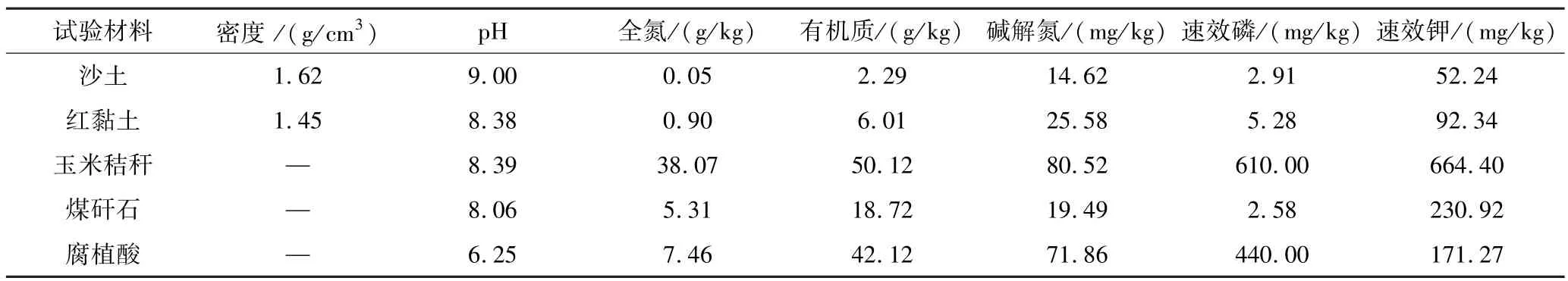

试验材料包括风沙土、红黏土、玉米秸秆、煤矸石和腐植酸,其中风沙土、红黏土、玉米秸秆取自神东天隆集团武家塔矿区,煤矸石取自陕西省神木县北部的大海则矿区,腐植酸来自神东天隆腐植酸科技有限公司。玉米秸秆、煤矸石风干后用大型磨粉机磨碎至2 mm粉末状备用;风沙土、红黏土、腐植酸经室内风干、去杂、研磨、过2 mm筛后备用。5种材料的基本理化性状参数见表1。

表1 不同试验材料的背景值Table 1 Background values of different test materials

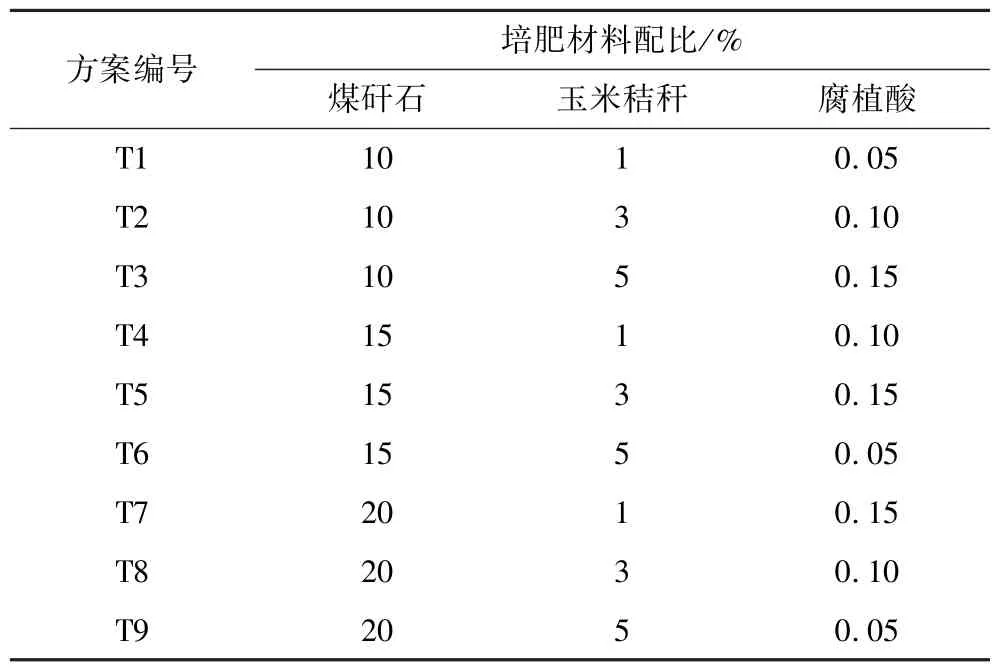

1.2 试验设计

试验于内蒙古鄂尔多斯伊金霍洛旗的日光温室(109°47′05.04″E,39°32′59.21″N)内进行,整个试验周期为63 d。首先经过前期筛选,将风沙土与红黏土按照1∶2质量比进行复配;然后向复配土中同时添加煤矸石、玉米秸秆、腐植酸3种培肥材料,3种培肥材料按与复配土的质量百分比设置3个梯度,形成重构土壤,采用L9(34)正交试验进行优化设计(表2),同时以未添加改良材料的风沙土作为对照(CK)。试验共10个处理,每个处理重复3次,随机区组排列。试验开始时将重构土壤均匀搅拌,装入19 cm(盆高)×20 cm (盆口直径)×16 cm (盆底直径)的塑料盆内,每盆5 kg。

表2 试验设计方案Table 2 Test design schemes

紫花苜蓿种子催芽后均匀播种于各盆,每盆20粒,出苗7 d后每盆留苗10棵。每天17∶00点按称重法测定土壤含水量并补充水分到田间持水量的70%左右。为了平衡日光温室不同空间在光照、温度、湿度上的差异,每7 d将以两条中轴线为基准的对称位置上的塑料盆互换位置。

1.3 测定项目与方法

(1)土壤样品采集和测定。原状土样利用100 cm3体积的环刀采取,用于测定土壤容重、土壤总孔隙度、饱和含水量、毛管持水量及田间持水量。另分别采集两份土样,一部分土样风干后剔除杂物过2 mm筛,用于分析土壤颗粒组成、全氮、有机质、碱解氮、速效磷、速效钾及pH值;另一部分土样用自封袋密封后冷藏于4℃冰柜中,用于测定微生物数量。土壤颗粒组分采用BT-9300H激光粒度分析仪测定,土壤容重、总孔隙度、饱和含水量、毛管持水量及田间持水量采用环刀法测定,土壤水稳性团聚体采用湿筛法测定[10-11]。土壤全氮采用硫酸消煮-凯式定氮法测定,有机质采用重铬酸钾容量法测定,碱解氮采用碱解扩散法测定,速效磷采用NaHCO3浸提-钼锑抗比色法测定,速效钾采用NH4OAc浸提-火焰光度计法测定,土壤 pH值采用 pH计(水土比 2.5∶1)测定[12]。土壤可培养微生物(细菌、真菌、放线菌)采用稀释平板计数法测定[13]。

(2)植物样品采集和测定。紫花苜蓿地上部分刈割后置于105℃烘箱中杀青30 min,75℃烘至恒重,获得地上部分生物量。根系用水洗净后先扫描成TIF图像文件,然后用WinRHIZO软件处理,分析根表面积、根长和根直径指标。取部分植株样品研磨至粉末状后,用 H2SO4-H2O2进行消解,植株全氮、全磷、全钾含量分别采用凯式定氮法、钼锑抗比色法、火焰光度计法测定[12]。

1.4 数据处理与分析

试验数据利用Microsoft Excel 2016软件进行数据归纳整理和作图,采用SPSS软件进行单因素方差分析,不同处理间采用Duncan法检验各处理平均数在P<0.05水平的差异显著性[14-15],利用Pearson相关分析检验生物量与土壤性质指标间的相关性。

2 结果与分析

2.1 不同基质对紫花苜蓿生长的影响

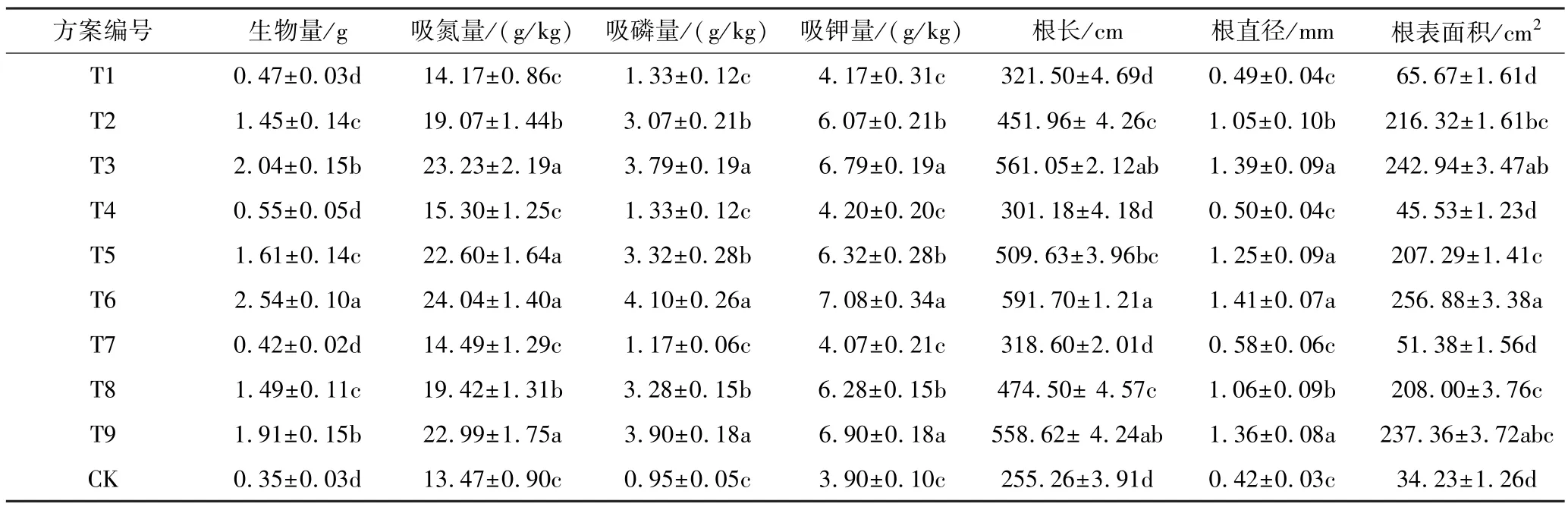

不同重构土壤材料配比处理能促进紫花苜蓿的生长。通过分析不同配比对紫花苜蓿生长指标的影响(表3)可知:重构土壤紫花苜蓿的生物量、吸氮量、吸磷量、吸钾量、根长、根直径和根表面积均高于对照处理,其中,T6处理(风沙土与红黏土1∶2、15%煤矸石、5%玉米秸秆、0.05%腐植酸)达到最大值,同时也显著高于 CK(P<0.05),比 CK分别提高了624.76%、78.47%、324.14%、82.05%、131.80%、239.20%和650.45%。由于各材料在理化性质上存在明显的不同,不同重构材料用量配比对紫花苜蓿生长状况影响存在差别。重构土壤9个处理间总体表现为:T1、T4及T7处理间紫花苜蓿生长指标没有显著差异,虽然高于对照处理,但未达到显著性差异,且均显著低于其他处理;T3、T6、T9处理之间只有生物量这一指标差异显著;T5处理的吸氮量和根直径与T2、T8之间存在显著差异,与T6无差异。这说明利用风沙土、红黏土、煤矸石、玉米秸秆、腐植酸5种材料混合得到的重构土壤具有可行性,但要求这5种材料以一定的比例进行混合,从方差分析结果来看,重构土壤中的玉米秸秆和煤矸石用量是影响紫花苜蓿生长状况的关键变量,当风沙土与红黏土1∶2、15%煤矸石、5%玉米秸秆及0.05%腐植酸混合得到的重构土壤,最适合紫花苜蓿生长。

表3 不同配比对紫花苜蓿生长指标的影响Table 3 Effect of different reconstructed soil ratio on the alfalfa growth indicators

2.2 不同基质物理性状

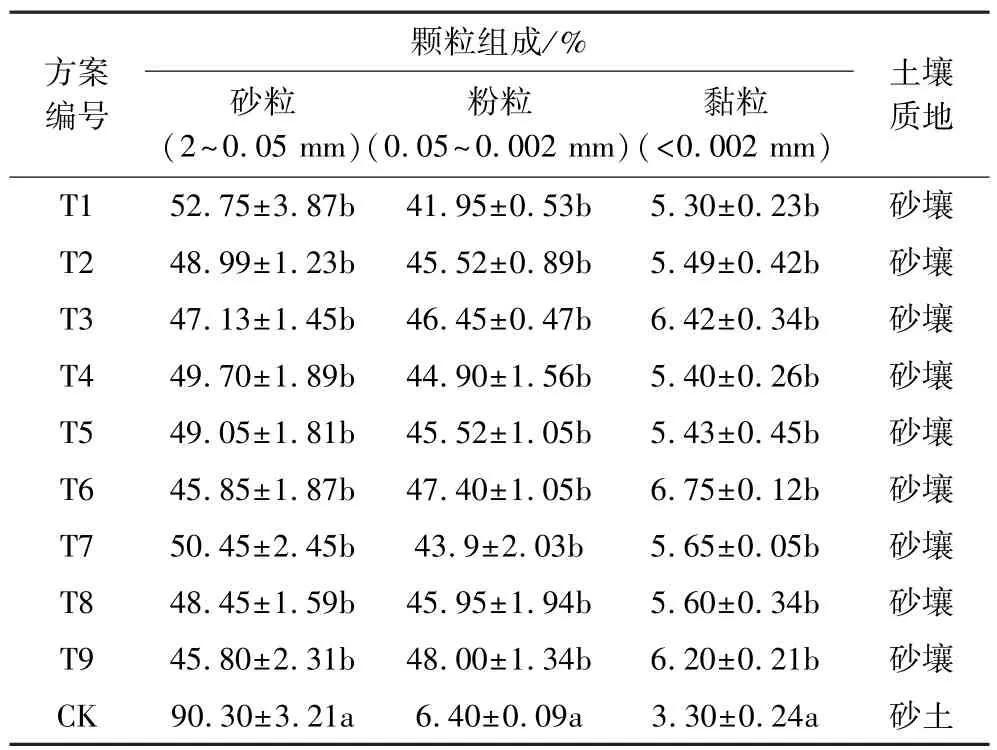

对于空白处理的风沙土而言(CK),黏粒含量仅为3.30%,砂粒含量高达90.30%,质地类别为砂土(表4),因而其难以形成稳定的土壤结构,漏水漏肥严重。在风沙土中添加红黏土、煤矸石、玉米秸秆、腐植酸4种材料后,砂粒含量显著降低,黏粒和粉粒含量显著增加,土壤质量类型呈现由质地不良的砂土到质地良好的砂壤改变。重构土壤9个处理间砂粒、粉粒和黏粒含量未达到显著性差异,土壤质地属于砂壤,这说明在风沙土中添加红黏土、煤矸石、玉米秸秆及腐植酸4种材料后,质地类型不良的砂质性土壤在一定程度上得到了改善,这也从质地类型上说明了利用5种材料混合得到的重构土壤具有可行性,其中红黏土能显著改善风沙土在土壤颗粒级配方面的固有缺陷。

表4 不同配比对土壤颗粒组成的影响Table 4 Effect of different reconstructed soil ratio on soil particle composition

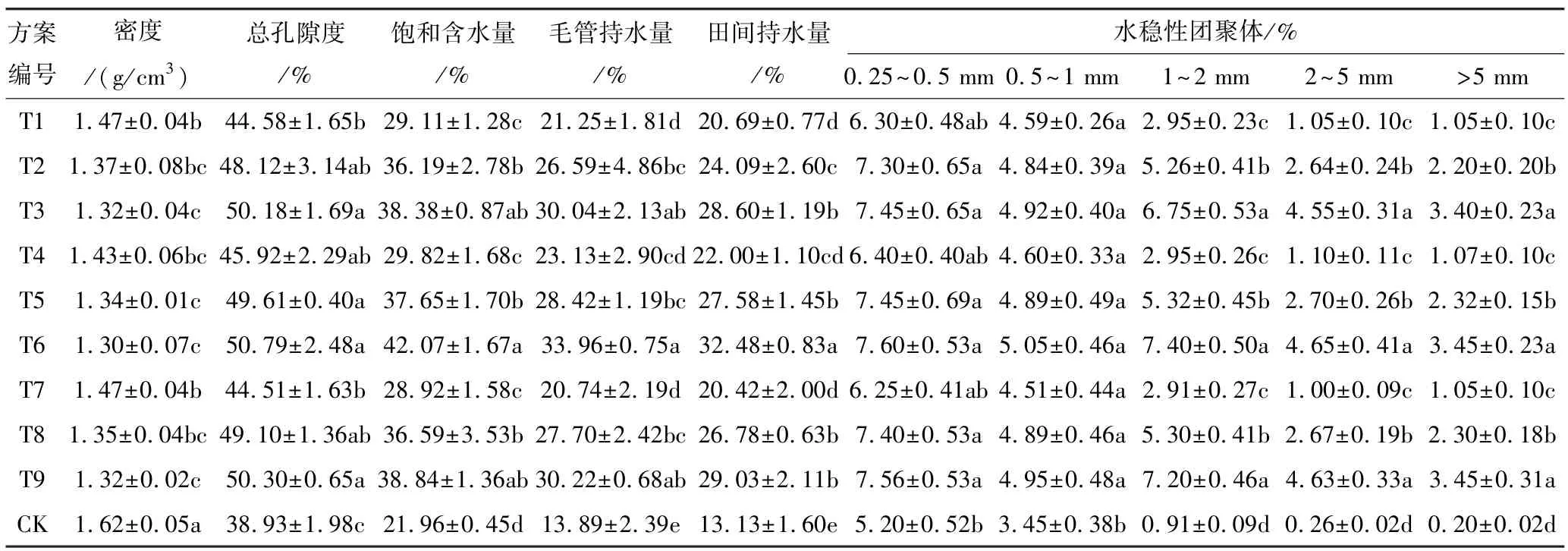

通过分析不同配比对土壤物理性状的影响(表5)可知:与空白处理的风沙土相比(CK),重构土壤方案对应的容重显著降低,其中T6处理容重最小,较CK处理下降了19.75%,与CK、T1和T7处理差异显著,T1、T7处理与CK未达到显著差异水平。重构土壤方案的总孔隙度较CK明显升高,其中T6处理的总孔隙度达到最高值,较CK处理提高了30.45%,与CK、T1和T7处理差异达到显著水平。重构土壤方案改变了土壤水分特性,其中T6处理的饱和含水量、毛管持水量及田间持水量均为最大值,较CK处理显著提高了91.60%、144.58%、147.41%,且其田间持水量显著高于其他处理。由此可见,加入红黏土、煤矸石、玉米秸秆及腐植酸以后,土壤容重显著降低,总孔隙度明显增加,保水储水能力显著提高,为紫花苜蓿生长发育提供了良好环境。

表5 不同配比对土壤物理性状的影响Table 5 Effect of different reconstructed soil ratio on soil physical properties

通常认为粒径大于0.25 mm的土壤团聚体对土壤肥力具有重要影响。重构土壤方案的水稳性团聚体含量较CK处理显著提高,其中>1 mm水稳性团聚体含量显著增加,但不同重构土壤处理0.25~0.50 mm、0.5~1.0 mm团聚体含量差异不显著,T3、T6和T9处理的1~2 mm、2~5 mm、>5 mm的含量均显著高于其他处理。可见,红黏土、玉米秸秆、煤矸石、腐植酸的加入能促使沙质土壤小粒级颗粒向大粒级颗粒团聚,形成更多的大粒级颗粒,从而使土壤团聚体粒径分布更为均匀,土壤结构逐渐改善。

2.3 不同基质化学性状

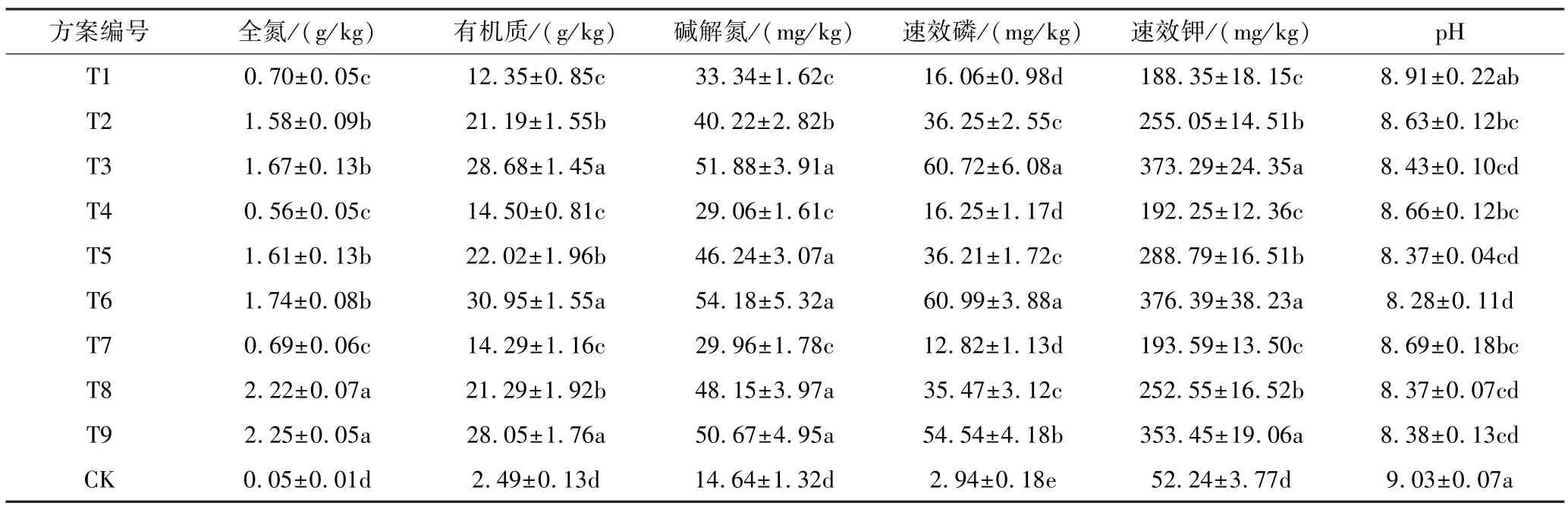

重构土壤处理显著改善了土壤养分含量。如表6所示,除了土壤全氮含量外,各重构土壤处理养分含量与CK处理差异显著,其中,T6处理的有机质、碱解氮、速效磷及速效钾含量均为最大值,分别比CK提高了1141.17%、269.98%、1 974.61%、620.45%。各重构土壤处理之间的养分含量总体表现为:T1、T4和T7处理显著低于其他处理,T3、T6和T9处理显著高于其他处理。对照处理pH值为9.03,基质环境呈碱性,添加红黏土、煤矸石、玉米秸秆及腐植酸处理后,重构土壤pH值降低至8.28~8.91,均显著低于CK处理,其中T6处理的pH值最小,较CK降低了8.31%。说明红黏土、煤矸石、玉米秸秆及腐殖酸的加入能有效改善土壤质量,从方差分析的结果来看,玉米秸秆用量是影响重构土壤养分含量的关键变量,玉米秸秆用量在1%水平时对土壤的养分含量影响较小,表现为T1、T4及T7处理的养分含量明显低于其他处理,在试验范围内的最高水平5%时的效果最好,即玉米秸秆在重构土壤中的比例控制在3%~5%时,重构土壤养分含量较高。

表6 不同配比对土壤化学性状的影响Table 6 Effect of different reconstructed soil ratio on soil chemical properties

2.4 不同基质生物学性状

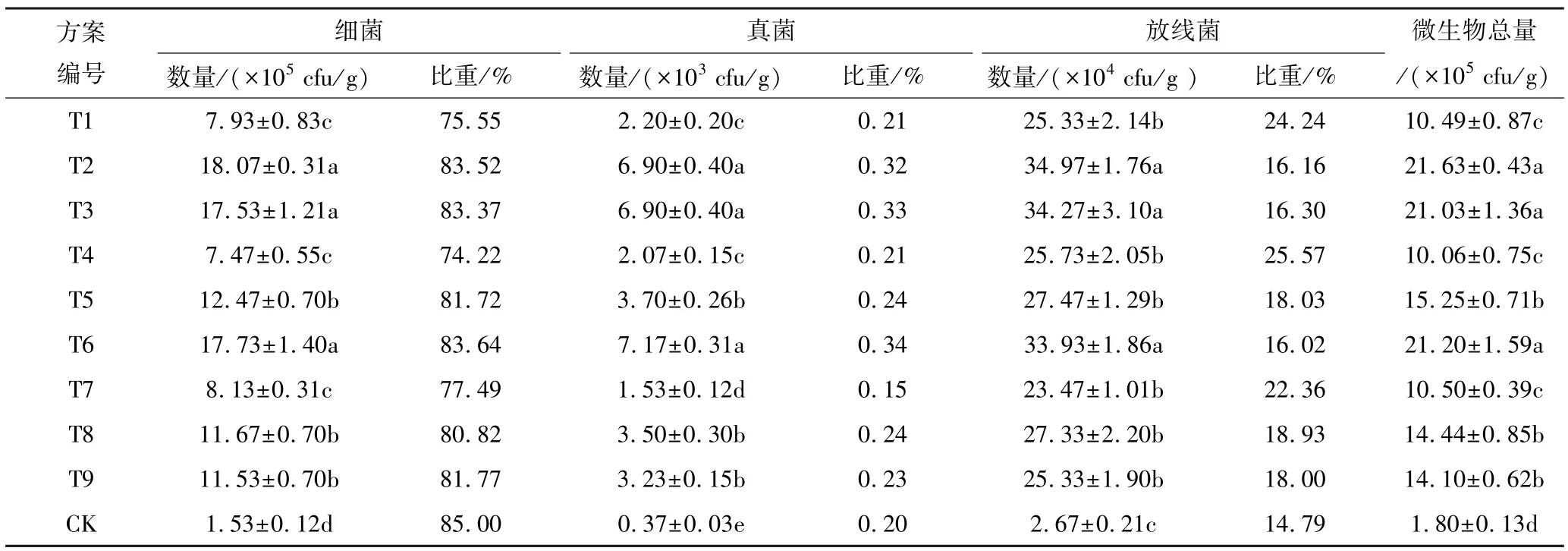

通过分析不同配比对土壤生物指标的影响(表7)可知:未做任何处理的风沙土(CK)中,细菌、真菌及放线菌的数量极少,而重构土壤基质的细菌、真菌及放线菌的数量均显著高于对照处理,其中细菌的数量占绝对优势,其次是放线菌,真菌数量最少,表明添加不同改良材料能够影响土壤微生物的数量。根据方差分析结果,各重构土壤处理对细菌、真菌及放线菌的数量影响不同,其中T2处理的土壤细菌和放线菌数量均为最高值,T6处理的土壤真菌数量为最高值,分别较CK处理增加了1 078.26%、1 211.25%、1 854.55%;T2、T3和T6处理之间的微生物数量差异不显著;T1、T4和T7处理的微生物数量虽然显著高于CK,但仍显著低于其他重构土壤处理。这是由于各材料在理化性质上存在明显的不同,材料间不同比例的混合对于土壤微生物数量的影响也存在差别。从方差分析结果来看,玉米秸秆用量在1%水平时(T1、T4和T7处理),土壤中细菌、真菌、放线菌数量显著低于其他重构土壤处理,随着玉米秸秆用量的增加,细菌、放线菌和真菌的数量增加;煤矸石在重构土壤中的比例控制在10%~15%时,重构土壤微生物数量较高。

表7 不同配比对土壤生物指标的影响Table 7 Effect of different reconstructed soil ratio on soil biological properties

2.5 生物量与土壤性质指标间的相关分析

由相关分析结果可知(表8):除了与重构土壤容重和pH值表现为极显著负相关外(P<0.01),生物量与其他表征土壤性质的各指标呈显著或极显著正相关(P<0.01或P<0.05),说明风沙土、红黏土、煤矸石、玉米秸秆及腐植酸混合基质可以显著协调紫花苜蓿生长所必需的水肥能力。土壤容重除了与pH值呈极显著正相关外(P<0.01),与其他指标均表现为显著或极显著负相关(P<0.05或P<0.01),其他土壤各指标间均呈显著或极显著正相关(P<0.05或P<0.01)。进一步表明:土壤理化性质和微生物活性之间存在一定的耦合关系,土壤容重和pH值的降低在改善土壤物理性状和增强微生物活性的同时,进而提高土壤养分含量,促进植物生长发育,紫花苜蓿生 长与基质理化性状和微生物活性存在协同效应。

表8 生物量与土壤各指标Pearson相关性分析Table 8 Pearson correlation coefficients between alfalfa biomass and soil characteristics

3 讨 论

3.1 不同土壤重构材料特性的差异和互补性质

由于质地、结构性及矿物特征等方面的差异,风沙土、红黏土、煤矸石、玉米秸秆及腐植酸5种材料在土壤养分和水分保持方面具有不同的特性。风沙土最大的特点是结构性差,有效养分、微生物数量少,漏水漏肥严重;红黏土则与风沙土在质地结构上互补,其结构性好,持水性强,但有效养分和微生物数量少。煤矸石和玉米秸秆是煤炭生产和农业生产带来的副产品,其随意堆放和不当处理带来了一系列环境问题[16-17],但煤矸石和玉米秸秆本身比表面积大,含有多种微量元素和营养成分。腐植酸具有广泛的来源和分布,在调节土壤pH值和提高土壤养分有效性方面有促进作用。因此基于5种材料特性互补,5种材料重构成土具有可行性,但不同配比下,重构土壤理化性质和生物学性质具有较大差异。

3.2 不同配比对土壤理化性质和生物学性质的影响

对于风沙土而言,黏粒和砂粒含量极少,难以形成稳定的土壤结构,需要添加黏粒或者增加有机物质来改良其固有缺陷。风沙土与红黏土经物理混合后,红黏土的粉粒和黏粒填充了风沙土砂粒间的非毛管孔隙,增加了毛管孔隙度,降低了风沙土的渗漏性,形成具有相对较好质地的重构土壤。室内分析结果表明,风沙土与红黏土混合形成的重构土壤的黏粒和粉粒含量均显著高于对照风沙土,土壤结构也发生改变,>1 mm和>5 mm水稳性团聚体显著提高,为植物生长提供了良好的结构基础[18]。另外,由于各改良材料具有较大的表面积和疏松性、多孔性结构,可吸持大量水分,各重构土壤处理的容重降低,土壤孔隙度和含水量显著增加,这与柴冠群等[19]、冯瑞云等[20]的研究结果类似。

风沙土中缺乏有机质以及氮、磷、钾等矿物质元素,pH值呈碱性。重构土壤处理的全氮、有机质、碱解氮、速效磷及速效钾的含量均显著提高,且土壤的pH值降低,这说明重构土壤中的矿物质养分得到活化和改良,从而改善了紫花苜蓿植株的生长环境。这是由于煤矸石、玉米秸秆、腐植酸等改良材料本身含有一定的氮、磷、钾及各种微量元素[19-23],在改良材料自身作用和协同作用下,重构土壤各处理的有机质和养分含量较对照处理显著提高,且重构土壤处理组之间的有机质和养分含量存在明显差异。

土壤理化性状的改善为微生物提供栖息场所,反过来促进了土壤微生物群落的生长和新陈代谢,土壤中微生物在有机质分解、腐殖质形成及土壤养分转化等过程中起着关键性的作用,土壤中微生物数量的变化不仅是反映土壤质量变化的活指标,也是土壤生物活性的具体体现[24]。重构土壤的细菌、真菌和放线菌数量较对照风沙土均有显著增加,表明重构土壤对刺激土壤中微生物的生长有一定的作用,这与范富等[25]和杨文平等[26]的研究结果类似。不同配比重构土壤的微生物活性差异明显,这是由于不同添加物含有的微生物种类和数量不同,且与添加物引起的土壤环境的间接改变有关。重构土壤后微生物数量增加,一定程度上是土壤质量提高的表征,进而促进了土壤微生态环境的改善。

4 结 论

(1)利用风沙土、红黏土、煤矸石、玉米秸秆及腐植酸5种材料复合成不同配比的重构土壤具有可行性,既可解决原表土稀缺和土壤养分贫瘠的问题,又可降低矿区土地生态修复成本,减轻煤矸石和玉米秸秆堆置对环境造成的污染。

(2)不同重构土壤配比均可以显著改善土壤物理结构,增加土壤养分含量,提高土壤微生物的活性,促进紫花苜蓿生长,其中风沙土与红黏土按1∶2复配,同时添加15%煤矸石、5%玉米秸秆及0.05%腐植酸,土壤重构效果最佳。

(3)玉米秸秆和煤矸石用量是影响紫花苜蓿生长状况的关键变量,紫花苜蓿生物量与重构土壤理化性质和微生物活性存在协同效应。

(4)本研究结果均来自室内盆栽试验,实地条件下重构土壤配比对土壤和植物的作用机制尚未明晰,需要开展田间试验进一步深入研究。