一次长三角地区飑线过程的数值预报分析

王智 邹兰军

(上海中心气象台,上海 200030)

引 言

飑线是发生在我国春夏季常见的中尺度对流系统,是由多个雷暴单体或雷暴群组成的一条狭窄强对流带,常造成局地暴雨、短时大风、冰雹等灾害性天气。飑线的长度一般为几十到几百千米,维持时间多为4~10 h。长期以来国际上对飑线的分析研究已有诸多成果[1-3],近年来随着多普勒天气雷达网的建设,国内针对飑线的观测研究也有了很大进展,如姚晨等[4]对江淮流域长生命史飑线的特征进行了分析;姚建群等[5]指出地面锋生作用和低层辐合、高层辐散造成的强抬升运动是飑线的主要触发机制;刘淑媛等[6]对一次影响上海的飑线过程分析表明高层冷空气入侵低层暖空气上空造成锋前不稳定是飑线发展的有利因素。一些分析研究[7-8]利用雷达观测反演出飑线前方向后的暖湿气流和后方的冷平流;Richard,et al[9]通过数值试验以及理论解析指出冷池边界的扩张速度是飑线维持稳定和较长生命史的重要条件。

数值模拟有助于揭示飑线的精细结构特征与产生机理[10-12]。陈锋等[13]指出雷达资料同化能有效改善飑线边界层特征的模拟;夏文梅等[14]成功模拟出飑线雷暴单体前侧的下沉出流、冷出流与环境气流形成的辐合上升气流;陈明轩等[15]通过对华北一次飑线的数值模拟,分析了低层垂直风切变与冷池在飑线发展和维持中的相互作用机制。

2019年4月9日长三角地区出现一次强飑线天气过程,安徽、江苏、上海和浙江等地普遍出现雷暴、雷雨大风和短时强降水等灾害性天气。本文旨在对这次飑线的演变过程和天气形势背景分析的基础上,进一步分析新一代华东区域模式对这次飑线的预报能力,探讨此次飑线发生发展机理和中尺度结构特征。

1 天气实况

2019年4月9日,长三角地区出现了一次强飑线天气过程,凌晨飑线在安徽北部、河南南部形成,并向东南移动, 13时左右(北京时,下同)到达上海、浙江北部地区,维持时间较长,历时超过12 h。此次飑线过程空间尺度较大、影响范围广,在飑线上有多个强对流风暴和超级单体风暴发展,对流发展类型多样。从强对流天气监测实况看,长三角地区自北向南先后出现了雷暴、雷雨大风和短时强降水,在江苏北部和安徽南部个别地区出现了冰雹。

2 形势背景与对流天气发展过程

2.1 飑线发展维持的天气形势背景分析

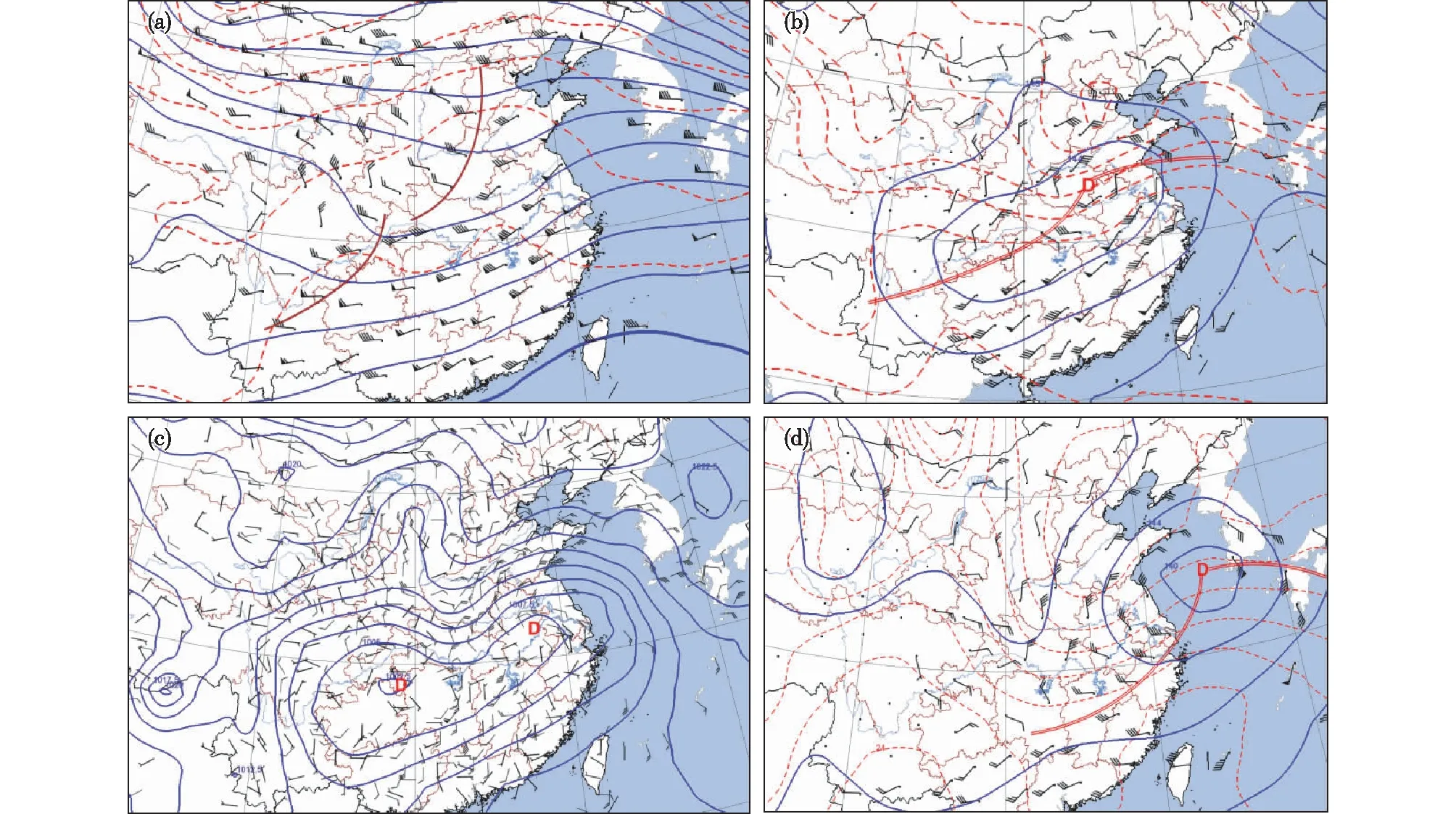

从4月9日天气形势背景(图1)看,500 hPa有高空槽东移,并呈现阶梯槽形势,华东地区处在槽前西南气流控制下,槽前正涡度平流有利于低值系统迅速发展。850 hPa在河南东部、安徽北部有低涡发展,低涡中心位于温度锋区上,低涡后(西)部为冷槽,前部为暖脊,长三角地区受暖平流控制,前部暖平流、后部冷平流有利于低涡系统发展和移动。20时低涡中心东移至黄海北部,引导后部冷空气快速南下到达上海、浙江北部。在地面为江淮气旋的东移过程,08时气旋中心位于安徽中部,14时前后江淮气旋经长江口附近出海。长三角地区9日前期受暖区控制,地面气温上升明显,各地最高气温普遍在29~31 ℃。

图1 2019年4月9日08时500 hPa天气形势(a)、850 hPa天气形势(b)、地面气压(c)以及20时850 hPa天气形势(d)

从9日08时垂直风切变和850 hPa相当位温分布看(图略),长三角地区6 km高度与地面风场存在较强的垂直风切变(20 m·s-1以上),局部地区达到了28 m·s-1以上,为组织化的强对流发展提供了有利的外部环境条件。相当位温存在明显的暖舌从湖南、江西伸向安徽、浙江等地。

因此,高空槽前西南气流、低层强烈辐合抬升为此次强对流天气发生发展提供了有利的背景条件,也是其主要的触发机制。冷空气向南侵入与低层发展的暖湿气流在对流潜势区叠加建立了强的不稳定层结,是本次飑线过程发生发展和长时间维持的重要原因;强的垂直风切变有利于强对流风暴发展的组织化。

2.2 对流天气发展过程

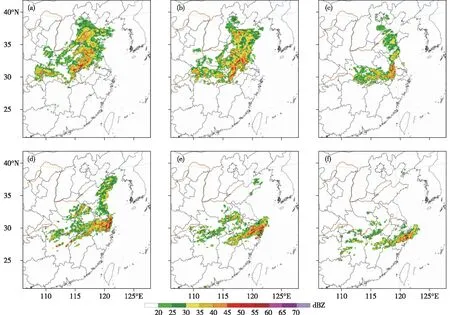

图2为4月9日我国东部地区组合雷达反射率演变。雷达观测表明,9日00时在河南东南部、安徽北部就有较大范围的弱回波存在(图略),03时对流迅速发展,并呈现一定的组织化,形成一条带状回波,中心强度达到45~50 dBZ,回波长度约200 km,回波带上有多个对流单体发展。带状回波形成后逐渐向东南移动,07时回波带的长度已发展到400 km左右,其南段呈现出明显的弓状特征。11时(图2c)弓状回波进入江苏南部,回波前部边缘整齐清楚。另外需要说明地是,11时以后由于华东地区部分站点雷达资料缺失,在雷达回波拼图上显得飑线的长度和范围偏小。13时弓状回波接近上海西部,回波中心强度和范围明显发展,中心强度达到了55~60 dBZ。雷暴到达上海以后,有组织化的结构趋于减弱,回波开始消散,14时(图2d)强回波影响上海中心城区,15时弓形回波东移进入东海,强度明显减弱。17时回波带向东南移至浙江北部地区,20时回波带已向南移至浙江中部地区,回波强度进一步减弱。

图2 2019年4月9日华东地区组合雷达反射率:(a)05时;(b)08时;(c)11时;(d)14时;(e)17时;(f)20时

可见本次飑线过程生命史长,历时超过12 h,在安徽北部形成并向东南方向移动至浙江境内,影响范围广,是长三角地区一次罕见的春季长历时飑线过程,在飑线发展过程中强对流风暴活跃,成熟阶段具有明显的弓状回波结构特征。

3 模式简介

新一代华东区域数值预报系统SMS-WARMSv2.0[16]是基于中尺度数值模式WRF和ADAS数据同化系统建立的,模式水平分辨率为9 km,目前每日运行两次,即08时和20时各启动一次,每次预报时长为72 h。

SMS-WARMSv2.0对模式下垫面、物理过程尤其是对流参数化方案和微物理过程进行了大量改进,包括对流参数化考虑了浅对流的作用,微物理过程调整了雨滴末端速度和考虑了气溶胶的分布等。ADAS采用3DVAR同化方法,同化资料包括常规观测、自动站、雷达基数据、FY卫星等多源资料,丰富了模式初始场的云和水汽信息,以改善初始湿度场、质量场和风场。雷达反射率资料同化采用云分析方法,考虑了干空气夹卷及凝结过程对云水量的损耗,通过雷达反射率方程诊断获得雨水、雪、冰雹等信息,并根据与云水、云冰对应的潜热释放,基于湿绝热对温度场进行调整。

4 数值预报分析

4.1 模拟飑线过程分析

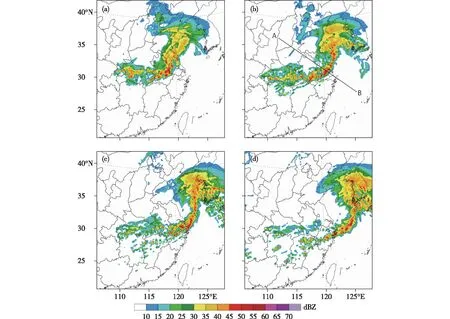

图3给出了模式对本次飑线过程的雷达反射率模拟。在模拟初始时刻(图2b),飑线已经表现为完整的近南北向带状结构,并呈现明显的弓状特征,回波中心强度为45~50 dBZ。11时(图3a),模拟飑线已移动至沿江一带,飑线演变为东北—西南向,在回波带上有多个对流单体发展,中心强度达到55~60 dBZ,飑线后侧存在明显的V型缺口,表明存在强的入流急流;与实况飑线(图2c)相比,模拟飑线的移动速度偏慢1 h左右,强度偏强些。14时模拟飑线移至上海西部,实况飑线在13时已到达上海西部地区,14时影响上海中心城区,此时模拟雷达反射率从黄海南部到安徽南部形成一条狭窄的强对流回波带,在回波带上也存在多个对流单体发展。17时模拟飑线的前部基本已向东南移到海上,实况飑线(图2e)此时也已移到杭州湾到浙江北部。20时模拟的飑线向南移到浙江中部地区,对流仍维持较完整的带状结构,但已明显减弱消散,与实况(图2f)相比,模拟的飑线位置和强度基本一致。

图3 华东区域模式9日08时预报最大雷达反射率: (a)11时; (b)14时; (c)17时; (d)20时

可见,新一代华东区域模式对此次飑线过程具有较强的模拟能力,模拟飑线的结构特征和对流单体的发生发展与实况基本一致,虽然在飑线的详细结构和移动速度上略有不同,但基本上较好地模拟了此次飑线的发展和演变过程,完整模拟了飑线从安徽北部到浙江的快速移动过程。

4.2 垂直结构特征分析

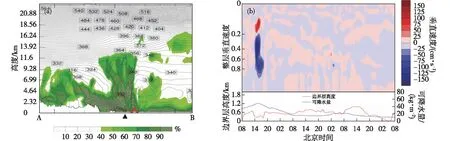

图4是模拟14时垂直于飑线(图3b)的剖面和上海徐家汇站垂直速度的时高剖面及边界层高度、可降水量的时序变化。可见,当飑线经过时,等θe线出现了剧烈变化,呈现出漏斗形状,雷暴前沿低层4 km以下2θe/∂z<0且垂直方向上的梯度很大(等θe线密集),说明存在很强的对流不稳定。雷暴前部低层θe值较大,说明为暖湿空气入流,暖湿空气沿等θe线倾斜上升。在雷暴后部θe值相对较小,说明是中层干冷空气的入流,干冷空气沿着等θe线倾斜下沉。

图4 华东区域模式9日08时起报(a)14时对应图3b中AB剖面的相当位温和相对湿度(红色三角为徐家汇站位置,黑色三角为飑线位置);(b)徐家汇站点垂直速度时高剖面和边界层高度(PBL)、可降水量时序变化

从徐家汇站的垂直速度看,在飑线经过时存在强烈的上升运动,上升气流贯穿整个对流层至14 km附近,说明对流发展十分旺盛。强烈的上升气流将高湿空气向上输送,导致雷暴发生附近存在明显的相对湿度高值区,高湿区向上发展至12 km。飑线过境时,徐家汇站的边界层高度和大气可降水量同样有明显的变化,边界层高度由之前的0.6 km骤降到0.3 km(图4b红线),之后又迅速上升;大气可降水量也表现为飑线过境前的增加和之后迅速下降趋势。

4.3 地面冷池的模拟分析

冷池是飑线重要的边界层特征之一,与阵风锋和锋前新生单体密切相关,风暴后部中层有干冷空气夹卷,并在对流区下沉造成近地面的冷池,冷池前部强上升运动有利于对流的维持与发展。冷池与对流区的位置决定对流是否维持,如果冷池远离对流,在对流下部以下沉运动为主,不利于对流维持。冷池常常用扰动温度、扰动位温、扰动假相当位温等多种定义来表示,本文中直接采用地面2 m温度来分析。

图5是模拟雷达反射率和地面2 m温度、10 m风场。可以看到,在强回波中心下方存在一个明显的地面中尺度冷中心向东南方向传播。13时强回波中心位于江苏、浙江、安徽交界处,地面风场切变线(西北风与西南风)在强回波中心前沿下方,地面冷中心位于切变线后部。此时在切变线东南侧的太湖附近也为一个冷区,这应该是由于水面温度较陆地低导致,随着地面冷池向东南移动,温度下降,在太湖附近的冷区也消失了。之后,飑线、切变线和冷中心一起向东南移动,14时强回波中心移到江苏南部(近浙江交界),切变线接近上海西部,地面冷中心随之到达太湖附近,位于强回波中心后部下方。15时模拟的飑线已经影响上海,地面切变线推进至上海西部地区,地面冷中心也移动到江苏与浙江交界处,仍位于强回波中心(江苏南部,近浙江嘉兴)的后部下方。

图5 华东区域模式9日08时模拟13时(a)、14时(c)、15时(e)最大雷达反射率和13时(b)、14时(d)、15时(f)地面2 m温度(阴影)和10 m风场

可见,对本次飑线过程,华东区域模式模拟出了一个中尺度冷池向东南方向的移动过程,冷池与对流风暴的移动速度基本一致,冷池位置距离强雷暴中心也较近,导致对流前部低层一直有风场的切变辐合抬升,有助于对流维持并发展。

5 结论

2019年4月9日在长三角地区发生了一次强飑线天气过程,带来了雷暴、极端大风、短时强降水和冰雹等灾害性天气,本文在对此次飑线过程的环境条件、发生发展维持原因和演变规律分析基础上,进一步对新一代华东区域数值模式结果进行了预报分析,分析了此次飑线发展过程和中尺度结构特征。主要结论如下:

(1)本次飑线过程是在高空槽前、低层低涡和江淮气旋强烈辐合抬升天气背景下发生的,冷空气向南侵入与低层发展的暖湿气流叠加建立了强的对流不稳定层结,是飑线发生发展和长时间维持的重要原因,强的垂直风切变有利于强对流风暴的组织化。

(2)雷达观测表明本次飑线过程生命史长,在安徽北部形成并向东南方向移动至浙江境内,影响范围广,是长三角地区一次罕见的春季长历时飑线过程,在飑线发展过程中强对流风暴活跃,成熟阶段具有明显的弓状回波结构特征。

(3)新一代华东区域模式对本次飑线过程具有较强的模拟能力,较好地模拟了此次飑线长历时的移动和演变过程,其模拟的飑线结构特征和对流单体的发生发展与实况基本一致。

(4)高分辨率数值预报结果精细地刻画了飑线的中尺度典型结构特征:飑线前部低层暖湿空气上升和后部中层干冷空气下沉,飑线过境时的边界层高度和大气可降水量的迅速下降,地面中尺度冷池向东南方向的传播过程,冷池与对流风暴的移动速度基本一致,冷池位置距离强雷暴中心也较近,导致对流前部低层一直有风场的切变辐合抬升,有助于对流维持并发展。