高中专项化体育课程改革的“上海经验”:效果、问题与展望

王 建,唐 炎

(1. 南京体育学院 体育教育与人文学院, 江苏 南京 210014;2. 上海体育学院 体育教育学院, 上海 200438)

为响应健康中国战略,帮助学生熟练地掌握一项以上运动技能,提升体育素养,形成健康的生活方式与习惯,上海市教育委员会于2013年春季学期在全市17所高中开展以学生兴趣和技能水平为依据,打破传统年级、班级概念的分层次专项体育课程教学改革试点(以下简称“高中专项化体育课程改革”)[1-3]。从历史研究角度而言,专项体育课并非近几年才有的新事物。20世纪90年代,《中国学校体育》杂志曾针对其“必要性”和“可行性”展开过讨论和争鸣,例如,专项体育课满足了学生的兴趣,发挥了体育教师的专长,但是专项体育课实施的可行性与策略、专项体育课能否促进学生身体素质全面发展等尚存争议[4]。

新时期高中专项化体育课程改革以“健康第一,立德树人”为指导思想,以运动技能教学为突破口,其主要特征为:①高中3年体育课专注于学习相同的运动项目,进行“走班制”教学,其间若学生运动兴趣发生转移,可适当调整项目;②原来的每周“三课两活动”改为“四课一活动”,教学时间改为80 min,每周安排2次“80+80”min或“80+40+40” min的专项体育课;③进行每班 25人左右的小班化教学;④专项化体育课程教学内容以专项技能为主,包括专项技战术、专项基本理论、专项发展的历史与文化、竞赛组织与训练方法、竞赛规则与裁判法等;⑤从学校实际条件出发,遵循“学生选项优先,学校统一调配为辅”的原则,保障开设项目优先,促进学校传统强项发展,高度重视田径、游泳等基础项目。课程改革初期设置的专项数量不宜过多,控制在5 ~ 7项。

总体而言,高中专项化体育课程改革使得“教师能够教其擅长的内容,学生能够学其喜欢的内容”,同时“上引”正在施行的大学体育个性化课程改革,“下领”小学体育兴趣化和初中体育多样化课程改革,促进了不同学段的运动技能教学衔接。一项改革的推广需要经历启动、尝试、深化、创新的过程。作为全国教育综合改革的“排头兵”,上海教育领域的诸多宏观设计和具体措施均走在了全国前列。科学测评上海高中专项化体育课程改革的实施效果,不但能够为高中专项化体育课程改革深化提供数据支撑,有利于发现高中专项化体育课程改革存在的问题,还能够为“上海经验”的科学推广和课程改革育人效益的提升提供借鉴。

1 研究方法

1.1 测量法

1.1.1 确定测评指标

采用经验选择法和德尔菲法确定与遴选测评指标。由10位长期从事学校体育研究的教授、课程改革小组领导、上海市以及各区教研员组成专家组,专家最低工作年限为15年,最长工作年限为45年,具有丰富的体育课程教学研究经验。最终,根据专家的建议,结合专项体育课程特点,依据《普通高中体育与健康课程标准(2017年版)》中学科素养所包含的运动能力、健康行为、体育品德目标要求,确定了学生体能、技能、课堂身体活动水平、一周身体活动水平、体育品德、体育兴趣6个指标。

1.1.2 确定受试对象

2018年3—12月,依据多阶段分层抽样原则对上海市高中专项化和非专项化学生开展测试与调查。第1阶段,兼顾市区和郊区因素,随机抽取了上海市黄浦、徐汇、长宁、普陀、虹口、杨浦、闵行、嘉定、浦东、金山、青浦、崇明共12个区作为调查区域。第2阶段,在对样本区按年级分层(高中3年级共分3 层)后,将区、学校、年级信息编制复合编码作为二级抽样框,随机抽取接受调查学校中的具体班级,共计抽取204个专项化班级、132个非专项化班级。第3阶段,在被抽中的班级中,依据性别进行排序,采用系统抽样的方法从每个班级抽取男女各5名学生进行测试,累计测试专项化学生2 040名、非专项化学生1 320名。测试结束后,剔除不合格样本(剔除标准:加速度计数据无效,问卷填写不全),最终获得专项化学生有效样本1 981名,非专项化学生有效样本1 015名。

为减少样本误差,控制学校之间的差异,测试学校的选取考虑了“同一区域、等级相当”的原则,即:抽测的每个区分别选择一所专项化和非专项化学校,做到学校行政等级相当,办学性质相同;测试时间确保在同一时间段,不受季节和天气影响;授课教师职称、教龄相当,教学经验丰富,教学态度认真,专项化体育教师能够严格按照《高中专项化体育教学大纲》进行授课,非专项化体育教师按照传统选项制授课模式进行授课;教学场地设施条件基本相同,能够同时在室内或室外环境授课,测试结果不受室内外环境的影响;测试前对专项化与非专项化学校是否具有等量体育课和课外活动时间进行实地调查。

需要说明的是,由于加速度计数量有限,且耗时较多,在总样本中随机抽取了671名专项化学生、428名非专项化学生测试一周的身体活动水平。运动技能达成情况的测量,是针对高三专项化与非专项化学生进行的。选择高三学生的原因为:高三学生经过3年的专项化学习后,能够有效反映改革后学生的运动技能达成情况。测试项目的选择充分考虑了项目特征,分别选取了同场对抗大球类项目篮球、足球,同场隔网对抗小球类项目网球,民族传统体育类项目武术进行测试。在总样本的1 981名专项化学生中,每个项目只有90名高三学生(4个项目360名),为了更加有效地反映学生运动技能教学效果,减少样本误差,在前期测试数量的基础上增加了样本量。最终,每个项目共测试专项化学生559名,非专项化学生537名。体能数据主要抽取了上海市改革前(2013年)第一、二批专项化实施学校学生的体质测试数据,与非专项化学生的数据进行对比,观测学生体能整体水平的一致性状况;然后,抽取了改革后(2018年)专项化与非专项化学生体测数据进行对比,以检验高中专项化体育课程改革后学生体能教学效果。

1.1.3 选取测量工具

采用三轴加速度计运动传感器(ActiGraph GT3X+)测试学生身体活动水平达成情况;采用上海体育学院科研团队领衔研制的《青少年运动技能等级标准》对学生运动技能等级3级达成情况进行测量;采用汪晓赞教授研发的《高中生体育学习兴趣量表》测量学生体育学习兴趣的改变情况;采用NVivo质性分析软件中的情感识别功能,对专项体育课程体育品德培育访谈内容进行情感分析,测量学生体育品德培育效果。

1.1.4 测试过程

(1)课堂身体活动水平测试内容与过程。2018年3—12月,采用三轴加速度计运动传感器(ActiGraph GT3X+)对上海市高中专项化与非专项化学生的课堂身体活动水平开展测试与调查,共测试专项体育课204节,非专班体育课110节。测试项目以目前广泛开展的篮球、排球、足球、乒乓球、羽毛球、网球、武术、健美操8个专项为主。在仪器发放过程中,记录学生姓名、仪器编号,并讲解佩戴仪器的规范和注意事项。同时,运用身高、体质量测量仪,对学生身高、体质量进行测量,计算体质指数(Body Mass Index,BMI)。

测试完成后,采用加速度计分析软件Actilife 6.5对数据有效性进行筛选和统计分析,采用5 s的时间间隔(epoch)记录加速度计的测量数据。在采集数据时,每小时至少包括45 min的“非零加速度计数据”作为筛选有效身体活动的最低标准。加速度计记录数据时以“count”值为计量单位,并根据 count值将身体活动分为不同的强度。本文依据朱政等[5]研制的中国儿童青少年的强度分类标准,将身体活动分为“静态活动(Sedentary Physical Activity,SPA) ”“轻度活动(Low Physical Activity,LPA)”“中高强度活动(Moderate and Vigorous Physical Activity,MVPA) ”3个等级。

测试对象的基本特征(性别、年龄、体质量、身高、BMI)如表1所示。其中:男生1 423名,占总人数的 47.5%,女生1 573名,占总人数的52.5%,涵盖3个年级,男女比例适中。男生身高、体质量、BMI 的均值都明显高于女生,男生BMI均值为21.5±3.5,女生BMI均值为21.2±4.0。

表1 测试对象基本信息(n=2 996)Table 1 Basic information of test subject (n=2 996)

(2)一周身体活动水平测试内容与过程。2018年3—12月,采用多阶段分层抽样法,在总样本中抽取671名专项化、428名非专项化学生进行一周的身体活动测试。围绕学生一周身体活动时间,测试指标包括静态、低强度、中高强度身体活动时间。测试所采用的三轴加速度计运动传感器(ActiGraph GT3X+)由专业培训的工作人员指导受试者正确佩戴并收回。每天佩戴时间不少于10 h计为1个有效日,1周至少佩戴3个有效日(2个上学日+1个周末日),每小时拥有45 min的“非零加速度计数据”为最低标准,筛选有效的身体活动数据。测试完成后,采用加速度计分析软件Actilife 6.5对数据有效性进行筛选和分析,采用5 s的时间间隔(epoch)记录加速度计的测量数据。

(3)体育学习兴趣测量内容与过程。体育学习兴趣量表的设计,依据汪晓赞教授研发的《高中生体育学习兴趣评价量表》编制而成,共有41道题目,涉及“缺乏兴趣”“积极兴趣”“自主与探究”“运动参与”“关注体育”5个维度。为较为准确地反映学生的体育学习兴趣培养及变化情况,量表发放时间是在2018年的高三下学期和高一、高二上学期刚开学时。采用多阶段分层抽样法发放量表,对总样本2 996名学生进行调查,回收量表2 815份,其中有效量表2 736份,有效回收率为92.2%。

(4)运动技能达成测量内容与过程。2019年的高三上学期,采用《青少年运动技能等级标准》中的三级标准(入门级),对高三专项化与非专项化学生进行测试。由于下学期学生面临高考,很难组织学生进行测试,故测试时间安排在上学期。测试项目的选择充分考虑项目特征,分别选取了同场对抗大球类项目篮球、足球,同场隔网对抗小球类项目网球,民族传统体育类项目武术进行测试。非专项化学生以在高中选项体育课中选修过篮球、足球、网球、武术的高三学生为主。

1.2 内容分析法

主要通过NVivo质性分析软件中的情感识别功能,对访谈稿进行内容分析,测评高中专项化体育课程体育品德培养效果。采用“目的性抽样”的方式确定访谈对象,对象以参与专项化体育课程改革的学校体育管理人士、学校体育专家、体育教师为主。最终,确定了高中专项化体育教师28名(包括新入职教师、专家型教师等各个层次),涉及各个年龄段,其中男教师17名、女教师11 名,教龄最长的为40年,最短的为2年。访谈时间为2019 年5月1日—6 月 5日,每名受访者接受访谈的时间约35 min。

主要采用半结构化访谈的形式收集数据。首先,确立访谈提纲,访谈的问题主要针对高中专项化体育课程改革对学生体育品德培养效果。为了保证访谈效果,笔者从体育教学过程性要素出发,围绕专项化体育课程中的“体育品德培养价值认同”“体育品德目标制定有效性”“体育品德教学内容有效性”“体育品德教学方法渗透有效性”“体育品德评价可操作性”5个方面进行了引导。访谈编码的信度检验常用同意度百分比与K系数(Kappa coefficient)作为信度分析的方法[6]。笔者邀请另一位研究人员(熟悉 NVivo 软件、编码程序与体育品德访谈内容)核对访谈资料,按照笔者建立的节点系统进行重新编码,计算两者间的同意度百分比。结果显示:同意度百分比=157/(157+19)=89.2%,高于70%,说明具有良好的编码信度。在效度方面,采用了“证伪法”和“参与者检验法”[7]进行验证,以确保访谈资料的有效性。

2 上海市高中专项化体育课程改革取得的成效

从结构功能理论角度而言,事物只有具备了满足其运行的结构性要素,方能协调地发挥其相应功能。由此,课程改革只有具备专业的师资队伍、充足的场地设施、完善的教学组织和考核体系等可行性条件,方能有条不紊开展,促进育人效益的提高。本文采用科学的测评手段,辅以实地调查,总结出上海市高中专项化体育课程改革实施以来主要取得以下四方面的成就。

2.1 课程实施“可行性”得到有效保障

上海市高中专项化体育课程改革实施之初,师生们对此次改革“可行性”仍然心存顾虑。为了保障课程改革的顺利实施,上海市采取了一系列相应的措施。

(1)高中专项化体育课程改革理论内涵得到进一步厘清。《上海市高中体育专项化课程改革指导意见(试行)》明确指出,专项体育课程以运动技能教学为主体,以专项技战术、专项理论、专项发展的历史与文化、专项竞赛组织,以及竞赛规则、裁判法等为主要教学内容。与其他体育课程相比,专项体育课程解决的主要问题是学生运动技能欠缺。它所施行的3年学习一个运动项目、小班化教学、分层教学等措施,重在提高学生运动技能的学习质量。同时,在课程目标制订中兼顾了学生体能发展、人格培养等目标的协同发展。

(2)高中专项化体育课程改革遵循了时代政策要求。在“健康中国”背景下上海市提出此项改革举措,契合了《普通高中体育与健康课程标准(2017年版)》中的育人精神和理念,契合了中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》中提高学生专项运动能力的目标要求,契合了《国务院关于印发全民健身计划(2016—2020年)的通知》中 “提高青少年的体育素养和养成健康行为”的要求。为深入推进上海市高中体育专项化改革,上海市教育委员会印发了《上海市高中体育专项化课程改革指导意见(试行)》[1],形成了课程改革领导机制,成立了课程改革领导小组,定期开展专项化教学视察,从而保障了课程改革的顺利实施。

(3)课程改革实施条件得到进一步保障。在师资保障方面,上海市出台了高质量配齐专项体育教师的意见。一方面,充分挖掘学校现有的教师资源,引进或聘用较高水平专项教师;另一方面,聘请符合条件的教练员作为兼职教师,加入学校的“专项化”教学师资队伍。在经费物质保障方面,各区县设立课程改革专项资金,用于试点学校体育场地改造和添置器材。这些措施充分保障了课程改革的有效施行,解决了专项体育课程开展“可行性”的争议,体现了高中专项化体育课程改革的时代意义。

2.2 运动技能教学的主体价值得到良好体现

高中专项体育课程以运动技能教学为主体,旨在帮助学生通过特长技术的形成,培养终身体育的意识与习惯。那么,经过3年的专项体育课程学习后,学生运动技能的形成效果如何?

由图1可知,改革后专项化与非专项化学生运动技能形成呈现显著性差异(P<0.01),分别有65.3%和38.2%、76.0%和56.8%、71.4%和54.9%、67.1%和56.2%的高三专项化与非专项化学生达到足球、篮球、网球、武术运动技能等级3级标准。改革后学生的运动技能普遍提高,专项体育课程运动技能教学的主体价值得到了充分体现。此结果也符合上海市高中专项化体育课程改革的初衷,即经过3年的专项体育课学习,尽可能帮助学生掌握一项以上运动技能[1]。然而,不同项目间学生运动技能掌握程度差距较大,排球、网球等技术含量较高项目尚未达到自主比赛的程度。以排球项目为例,经过3年的专项化学习,大部分学生基本能够达到“下手罚球+传球、垫球隔网比赛”要求,距离隔网传扣球的比赛要求仍然具有一定差距。究其因,专项教师在教学过程中是否充分考虑了运动项目群的特征是影响学生运动技能学习进步的重要因素。相关实验表明:学生运动技能习得后,不同类型运动技能表现出不同的技能保持特征;相对于组织水平较高、动作环节间高度依赖的球类项目,组织水平较低、技能环节间相对独立的武术套路项目的运动技能更容易保持[8]。

图1 专项化与非专项化学生“运动技能等级3级”达标情况Figure 1 Specialized and non-specialized students'"motor skill level 3" standard status

2.3 专项化学生体能总体得分呈上升趋势

《普通高中体育与健康课程标准(2017年版)》指出,主要依据《国家学生体质健康标准(2014年修订)》测试和评价学生体能水平。改革前(2013年)第一、二批专项化学生体质测试数据与非专项化实施学校学生的数据对比发现:改革前专项化与非专项化学生各指标的体测结果未产生显著性差异(P>0.05),说明二者整体处在同一体能水平。随后,抽取了改革后(2018年)专项化与非专项化学生体测数据进行对比。

由表2可知,专项化与非专项化学生在BMI值、男生肺活量、坐位体前屈、立定跳远成绩方面未产生显著性差异(P>0.05),而在女生肺活量、50 m跑、仰卧起坐成绩,男生引体向上和女生得分方面产生显著性差异(P<0.05)。改革后,男生引体向上、女生仰卧起坐的成绩均有所提高,二者成绩的均值分别为4.89±0.64、41.12±8.08,但是达到优秀人数较少。在性别方面,改革前后男生体能得分未呈现显著性差异(P=0.13>0.05),女生得分呈现显著性差异(P<0.05)。可见,高中专项化体育课程改革实施以来,学生体能总体得分呈现上升趋势,尤其是女生提升较为显著。高中专项化体育课程改革实施以来学生体能总体得分有所增长,原因是多方面的,但作为增强学生体质的基础,学校体育课程改革作用不可小觑。

表2 改革后专项化与非专项化学生各指标结果(M±SD)Table 2 List of the results of various indicators for the specialized and non-specialized students after the reform (M±SD)

2.4 激发了学生尤其是女生的体育学习兴趣

体育学习兴趣是个体的主观状态与体育学习环境相互作用产生的心理状态,是个体愿意参与且愿意再次参与某项具体活动的心理倾向[9]。1994年,孙耀鹏[4]首次提出以培养“专项兴趣”为核心的目标,新时期高中专项化体育课程改革也将体育兴趣的培养作为重要出发点。

由表3可知:专项化与非专项化女生在积极兴趣、自主探究兴趣、体育关注兴趣、体育缺乏兴趣以及总分方面呈现显著性差异(P<0.05),专项化女生得分较高;而专项化与非专项男生积极兴趣和运动参与兴趣未呈现显著性差异(P>0.05)。不同性别之间,专项化与非专项化学生在积极兴趣、运动参与兴趣、体育关注兴趣、体育缺乏兴趣方面呈现显著性差异(P<0.05),男生体育学习兴趣高于女生。可见,通过高中专项化体育课程改革,学生能够产生更浓厚的兴趣和更好地掌握技能[9],专项化改革实施学校根据不同性别特点设置校本课程,能够有效调动女生的上课积极性。

表3 专项化与非专项化学生体育积极兴趣差异Table 3 List of differences in active interest in sports between specialized and non-specialized students

3 上海市高中专项化体育课程改革的经验

改革后,专项化学生体能、技能、体育学习兴趣均有提高,这符合上海市高中专项化体育课程改革的初衷,即高中专项化体育课程改革的重要目标是充分发挥课程 “立德树人”的功能,帮助学生掌握1~2项运动技能,提高体能与兴趣,形成健康锻炼生活方式和习惯[1]。高中专项化体育课程改革良好成效的取得,得益于上海市在课程改革实施理念、实施主体、实施途径、实施环境等环节形成了一套较为成熟的做法,具体经验总结如下。

3.1 形成专项体育课程以“运动技能”为载体的共识

在《现代汉语大词典》[10]中“专项”被解释为特定的某个项目。据调查,自高中专项化体育课程改革实施以来,存在专项体育课教学目的、教学任务和教学内容模糊不清的现象。有专项教师认为,高中专项化体育课程改革为“专项化”的体育课程改革,运动项目应该设置得越多越好;有专项教师认为,高中专项化体育课程类似于“运动训练课”,可借鉴运动训练专业的教学方法,教学过程从严、从大强度出发,注重对学生身体的生理强度刺激。以上观点均不利于课程改革的顺利开展,违背了课程改革的初衷。

针对以上问题,高中专项化体育课程改革小组形成共识:高中专项化体育课程改革是以运动技能教学为主线,围绕某一运动项目进行长期的专项化学习与训练,从而为终身体育发展奠定基础。专项体育课程区别于体育活动课和运动训练课,凸显“以运动项目为中心”的教学理念,其所实行的学生三年一贯制学习一个运动项目、“走班制”教学,在满足学生主体需求基础上,帮助学生选择合适的运动项目进行长期学习,从而掌握1~2项运动技能。此外,高中专项化体育课程改革发挥了高中运动技能教学的引领示范作用。自2013年上海市实施高中专项化体育课程改革之后,学校体育各个层面陆续实施了小学兴趣化、初中多样化、高中专项化、大学个性化的体育课程改革,积极构建“小学生注重基本能力的发展和兴趣的培养,初中生注重多样化的体验,高中生注重特长发展,大学生注重个性化发展”的一体化培养体系,弥补了学生身体素质的不足,增强了高中时期运动项目的选择性,在一定程度上促进了大中小学运动技能教学的衔接。

3.2 从社会获取体育教学资源

高中专项化体育课程改革的顺利实施,需要专业化师资和充足场地设施。然而,专项师资数量不足是制约专项化体育课程改革一大难题,学生人数过多与学校场地设施不足的矛盾是制约课程改革顺利实施的一大困境。上海市教育委员会2013 年的统计数据显示:近41.8%的教师认为学校体育场馆基本满足体育专项化改革的需要,27.6%的教师认为只能部分满足,30.6%的教师认为学校体育场馆不足;专项体育教师对口率仅占52%,其中一个主要原因是40岁以上的教师以教授田径、体操专项为主[11]。针对以上问题,上海市分别采取了“以空间换取时间”“以时间换取空间”“体育服务外包”方法。

“以空间换取时间”是指专项化实施学校充分挖掘现有空间,合理分配学校现有体育师资和场地设施,尽可能地安排学生在同一时间段上课。例如,上海市多所学校纷纷进行了教学场地改造:上海市延安中学将学校劳技楼的中央圆形广场作为临时羽毛球场地,将学校行政楼底层交流大厅作为临时乒乓球房;复旦大学附属中学在足球场两边开辟网球场;上海市位育中学、金汇中学在足球场两边开辟了排球场。

“以时间换取空间”是指学校在课堂时间或课余时间拓展社会资源,利用周边体育活动场地设施(如周边公园或体育场馆)对学生进行授课。这些场地设施白天一般是闲置的,弊端是来往场地费时且存在一定的安全隐患。例如,上海理工大学附属中学充分借助附近体校网球场地进行教学,实现了学校体育与社会体育有机结合。针对师资不足问题,一些学校外聘教练员、大学教师以及社会专业人士到学校上课,弥补了专项化体育教师的不足,促进了运动项目的专业化发展。

“体育服务外包”主要是指社会体育组织进课堂的方式。例如,自2014年起“行知青少年体育俱乐部”承接宝山区的“人人学游泳”项目,长期与宝山区教育局、宝山区体育局紧密协作,扎根校园为学生上好游泳专项体育课,帮助学生掌握游泳技能。这种合作共赢的方式一方面弥补了师资紧缺问题,另一方面提高了学生的学习动力,为专项化体育课程改革的顺利开展奠定了坚实的基础。“行知青少年体育俱乐部”也被上海市体育局命名为竞技体育后备人才社会培养基地,积极探索体教融合发展之路。

3.3 提高师资素养并优化课堂教学形式

有效的体育教学是课程改革实施成功的重要体现,而教师的专业素质、专业知识、对课程改革的认同态度是决定课程改革实施效果的关键要素。一般而言,采用新的课程对教师而言意味着放弃原来熟悉的一套方法和程序,甚至包含那些曾经很成功的做法。据调查,高中专项化体育课程改革实施以来,专项教师对课程改革持强烈反对态度的较少,但具有相当数量的教师对课程实施持“徘徊观望”态度,或者感到“消极困惑”,甚至有的教师对专项化体育课程的一些做法持怀疑态度,缺乏积极探索进取的精神。

针对以上问题,上海市教育委员利用每年寒暑假,依托上海体育学院、华东师范大学、上海师范大学办学资源,对高中专项体育教师进行职后培训,各区教育局定期开展教研活动,辅助实践性教学案例,重点培养教师“如何教”的能力,使得改革后体育课堂教学形式发生了积极变化,体现于:①克服学生个体差异,满足学生主体需求进行分层教学。分层教学遵循“最近发展区”教学理念,指在教学过程中针对不同层次的学生,设计不同层次的教学目标,运用不同教学手段,开展教学工作的模式与方法[12]。课程改革实施学校根据学生在同一项目上的体能素质、技能水平等方面的差异,对同一专项学生按技能水平编班,实施分层教学,“预设项目、学生选择、统筹安排”:对于学生人数多、教师力量足的学校,采取按照项目分班、分层,甚至是跨年级分层;对于学生人数少、师资力量不足的学校实行班内分层。经过几年的实施,分层教学取得了丰富经验,并就如何实施“动态分层”教学展开了进一步探讨。②在学生练习方式方面,改变了传统体育课中出现的说教课、单一技术课、测试课、安全课等单一形式的局面。

改革后,注重技战术的传授,增加比赛性练习,发生以下改变:①采用易于激发学生兴奋点的练习手段,如篮球中的投篮、足球中的射门等,并将其合理地组合到体育课程的教学内容中;②使用易激发兴趣的练习手段,如有竞争的活动性游戏、比赛等;③采用易激发兴趣的组织教法,如有对抗的、动态的和连续性的组织等,同时尽量压缩单调枯燥、简单重复的组织教法。教学方式方法、组织形式的改变使得课堂互动氛围变得浓厚,学生焕发学习活力,能够全身心地投入到练习与比赛中。

3.4 推进《青少年运动技能等级标准》的研制与实施

体育教学评价是检验教学质量和教学效果的重要手段,对于推进专项化体育课程改革的顺利实施具有重要的强化功能。早期对专项化试点学校的调查发现,专项化体育教学评价体系尚未构建,评价标准缺乏有机统一,而评价体系中如何对运动技能进行评价是一亟待解决的重要问题,否则会陷入经验性评价、评价标准参差不齐的固有模式。第一、二批试点学校主要沿袭传统的办法,依托教师的主观评价,个别学校对某项技术进行了等级划分,但缺乏评价整体性,导致误差较大,对于如何客观评价学生3年专项体育课学习后运动技能形成情况,如何判断学生是否达到了掌握1~2项运动技能,缺乏统一的判定标准。作为运动技能教学为主体的专项体育课,如果学生运动技能形成情况无法准确评价,此项改革的成效将无法科学验证。作为上海市深入推进教育综合改革的重要举措,在上海市教育委员会和上海市体育局的指导和支持下,上海体育学院科研团队经过多轮的调研、访谈、测试,领衔研制了《青少年运动技能等级标准》,并于2018年4月15日在沪发布。该标准的研制和推广是对青少年掌握1~2项运动技能政策要求的积极回应,契合了青少年体育发展的时代要求,反映了运动项目技能进阶规律的适切性,兼顾了多元主体需求的贯通性和实践操作应用性等特征,能够有效解决以上问题,但是在项目间的对等性、测试的客观性等方面还需要进一步完善[13]。由此观之,《青少年运动技能等级标准》的实施促进了专项体育课程教学评价体系的完善,是提高专项化体育课程教学质量的重要举措。

3.5 重视专项化体育课程校园文化建设

校园体育文化是学校体育育人的重要载体,包括物质、制度、精神文化3个方面。从课程改革实施以来,试点学校高度重视校园体育文化建设,以此激发学生体育学习的内生动力,主要体现于以下方面。

(1)树立专项体育课程“立德树人”价值理念,努力“让操场成为德育的沃土”。专项体育课程的根本目标是育人,指导教师在课堂教学中积极创设德育情境,激活体育课堂德育活力。2014年,上海市施行了高考综合改革,采取3+3模式,除语文、数学、外语以外,学生可从思想政治、历史、地理、物理、化学、生命科学6门学科任选3门考试,6选3模式共有20种选课组合,并且实行40 min“走班制”,而高中专项化体育教学需要“每周2次80 min的专项教学课”安排,这给原有的“走班制”排课带来挑战。为解决这一难题,上海市建立体育排课优先权,对专项体育课开设时间也提出了明确要求,保障了专项体育课程育人价值的实现。

(2)因校而宜开发校本体育课程,实现“一校一品”或“一校多品”。诸多学校在校本课程开设方面进行了有效的尝试。例如,上海市行知实验中学将龙狮项目融入武术专项教学中,运用现代教育教学的方法、途径,有效激发了学生武术的学习兴趣。《解放日报》于2018年5月10日对其进行了题为“掀起最炫民族风,舞龙狮进课堂”的专题报道。上海市晋元中学以“男拳女操”大型团体操为特色,在专项化体育教学内容选择上设定男生武术(徒手拳操)、女生健身操(扇子舞)为必修项目。在每年体育节开幕式上,高一、高二年级学生的团体操、各年级入场式方队,取得了较好的效果。

(3)注重竞赛,建立面向全体学生的联赛体系。通过课堂观察发现,专项化体育课程教学中普遍存在一个现象:学生在学练基本运动技能时可能会无精打采,而听说要比赛时均兴高采烈,可见体育竞赛是有效推动学生参与体育运动的“杠杆”。基于此,上海市逐步形成以班级比赛为主体,“班级—学校—区间”相互贯穿衔接的联赛体系,让每位学生均有上场竞赛的机会,感受竞技运动的魅力。不少学校推广全员运动会模式,如:上海市川沙中学每年召开的全员运动会;复旦大学附属中学每年召开高三体育课程结业汇报表演,充分展现课程改革的成果,营造更加浓厚的校园体育文化氛围。此外,专项教师在教学过程中强化对抗性比赛练习的开展,积极采用竞赛式练习手段,培养学生竞争、规则意识,让每位学生参与到体育竞赛中,认识到体育竞赛的核心价值。

4 上海市高中专项化体育课程改革存在的主要问题

4.1 课程改革后专项化学生课堂身体活动水平有待提升

大量研究证实,经常参加中高强度的身体活动对身体健康促进的效果更佳,欧美发达国家建议体育课堂MVPA时间应达到50%以上[14-15]。对上海市高中专项化与非专项化学生的课堂身体活动水平测试发现,改革后专项化学生课堂身体活动水平整体较低,主要体现于以下方面。

(1)专项化学生课堂MVPA时间不足,静态练习时间较多。由图2可知,专项化学生MVPA时间百分比高于非专项化学生,分别为21.7%和23.7%。换言之,一堂80 min的专项体育课中仅有17.4 min的MVPA时间,大部分时间为无身体活动时间,远未达到欧美发达国家建议的每堂课50% MVPA时间的推荐量[14-15]。专项化学生静态活动时间百分比明显少于非专项化学生,分别为41.7%和47.0%,武术、排球、羽毛球项目静态活动时间达到50%以上,说明在一堂80 min的专项体育课中,仍然有33 min以上为无身体活动时间。经单因素方差分析,专项化与非专项化课堂的静态活动时间和低强度活动时间百分比均呈现显著性差异(P<0.05)。由此可见,高中专项化体育课程改革实施以来,学生课堂平均身体活动水平有所提高,但仍有较大提升空间。

图2 专项化与非专项化学生课堂身体活动水平的总体比较Figure 2 The overall comparison of the physical activity level of students in specialized classes and non-specialized classes

(2)不同项目专项班MVPA时间呈现显著性差异,部分项目MVPA时间过少。由图3可知,在静态活动时间方面,专项班所占时间整体较高,武术、排球、羽毛球学生静态身体活动时间达到50%以上,非专项班静态活动时间为47%。不同项目间专项班MVPA时间呈现显著性差异(P<0.05),所占课堂百分比排在前4位的分别为篮球、足球、乒乓球和羽毛球,分别占32.3%、27.1%、23.3%、23.1%。非专项班MVPA时间为23.7%,均未达到50% 国际推荐量。部分项目MVPA时间过少,如武术、排球等项目MVPA时间仅在15%以内,静态时间达到50%以上。

图3 不同项目学生课堂身体活动水平特征Figure 3 Physical activity characteristics of students in different sports

(3)不同项目间专项化与非专项化学生课堂基本部分MVPA时间差异明显,与整堂课MVPA时间相比明显减少。体育课堂基本部分是课堂教学的主体部分,以运动技术学练为中心,一般占课堂时间的70%左右。通过基本部分的身体活动测评可以有效判断学生在运动技能学习过程中身体活动变化情况。基于此,采用加速度计分析软件Actilife 6.5对课堂基本部分(55 min)身体活动水平进行计算分析。

图4结果显示,专项体育课基本部分MVPA比例与整堂课MVPA时间比例相比明显减少,平均为(15.8±7.5)%。排在前3位的为篮球、足球、羽毛球,分别占(26.3±10.1)%、(21.4±6.6)%、(21.9±9.7)%,计21.04 min、17.12 min、17.52 min。所测8个项目静态活动时间占课堂基本部分百分比较高,均达到40%以上。其中,武术项目静态活动时间所占百分比最高,达到73.3%。这在一定程度上验证了一些国外学者[16]所提出的“运动技术练习的过程反而是身体活动水平较低的过程”。

图4 不同项目学生课堂基本部分身体活动水平特征Figure 4 The characteristics of the physical activity level of students in different sports in the basic part of the class

综上所述,上海市高中专项体育课MVPA时间亟待提升,距离国际上提出的推荐量仍有一定差距。究其因:专项体能练习缺乏;课堂教学中的无效内容过多,趣味性、竞争性、挑战性不足;教学内容组织练习形式对学生的课堂身体活动水平产生显著性影响[17]。课堂观察发现,在专项体育课教学过程中,经常存在运动技能好的学生“吃不饱”,运动技能差的同学“吃不了”现象。因此,教师在进行专项体育课教学的同时,应根据学生个体差异进行科学的教学设计,从而有效提高不同学生课堂身体活动水平。

4.2 高中专项体育课程体育品德的培育价值有待展现

培育学生具备良好体育品德是《上海市高中体育专项化课程改革指导意见(试行)》 (沪教委体〔2015〕57号)提出的重要教学目标。采用 NVivo12 自动情感识别功能,对28位专项化体育教师、专家的访谈记录进行情感分析,了解专项体育课程体育品德培育效果,得出4种情感类型:非常负向、较为负向、较为正向、非常正向(图5)。

图5 高中专项化体育课程体育品德培育情感识别Figure 5 Emotional recognition of sports morality cultivation in high school specialized physical education curriculum

从情感分析的参考点发现,教师们认为高中专项体育课程体育品德培育价值的认同度较高,体育品德培育的教学过程操作性并不强。通过对访谈内容进行情感识别得出,体育品德培育价值认同“正向认知”情感占据主导位置,达到65.2%,但是体育品德目标制定准确性、体育品德教学内容有效性、体育品德教学方法渗透有效性、体育品德教学评价可操作性4项均处于负向认知状态,负向认知所占百分比分别为69.1%、65.2%、78.3%、69.6%。由此说明,体育德育“知易行难”的问题仍然悬而未解[18],体育品德培育存在目标设定不明、德育内容泛化、方法应用不足、评价标准缺乏的现象。正如一位专项教师说道:“高中专项化体育课程对学生体育品德培育价值是显而易见的,但是在上课过程中并未刻意渗透,至于教什么内容、如何教、如何评价、如何体现专项体育课的德育价值方面并没有刻意涉及。”众多教师在撰写专项体育课程教案时缺乏有效的指导,导致教案内容雷同,未能将运动技能教学和品德教育有机结合。

4.3 专项化学生的积极身体活动行为尚未形成

《中国儿童青少年身体活动指南》[19]及世界卫生组织[14]提出,儿童青少年每天进行60 min的MVPA。但是众多研究指出,国内儿童青少年的MVPA水平距离此标准仍有一定差距[20-21]。2009年,上海体育学院科研团队通过对全国11个城市儿童青少年(9~17岁)进行身体活动追踪测评,提出我国青少年每日不少于35 min MVPA时间的推荐量[22]。本文以此为标准,对高中专项化与非专项化学生进行一周的身体活动测试。测评结果显示,改革后学生一周身体活动水平存在的问题明显,具体体现于以下方面。

(1)改革后,专项化学生平均每天MVPA时间依然较低。由表4可知,专项化与非专项化学生平均每天MVPA时间,除了在体育课日和上学日呈现显著性差异( P <0.05)外,其他未呈现显著性差异。在过去一周中,高中专项化学生平均每天MVPA时间为25.2 min(SD=10.9),非专项化学生为24.9 min(SD=9.6),均未达到国内提出的每天35 min的MVPA时间推荐量,与世界卫生组织提出的每天1 h MVPA时间推荐量更是相距甚远。4种类型的平均每天MVPA时间,专项化与非专项化学生均呈现“体育课日>上学日>非体育课日>休息日”的特征,其中体育课日专项化学生MVPA时间最多,达到35.9 min(SD=15.5)。

表4 专项化与非专项化学生平均每天中高强度身体活动水平Table 4 List of average daily high-intensity physical activity levels of specialized and non-specialized students

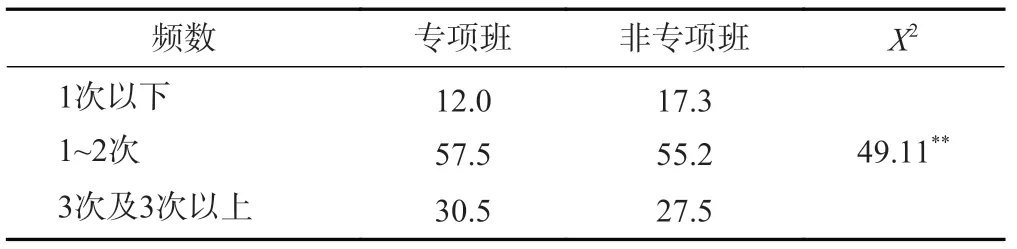

(2)专项化学生中高强度身体活动周频次较低。身体活动周频次是指个体每周体育运动的次数,一般以每周体育运动的场、节、次数表示。本文以每日不少于35 min,每周中等强度体育活动的次数达到3次以上为国内推荐量[22],按照加速度计数据截取的结果,将学生一周中达到35 min MVPA时间天数,按照“1次以下” “1~2次” “3次及3次以上”进行了统计。

由表5可知,专项化体育课程改革对学生身体活动周频次的影响显著(X2=49.11,P<0.01),改革后专项化学生的身体活动周频次有所增加。然而,从整体而言,无论是专项化还是非专项化学生,中高强度身体活动周频次(每天35 min)大部分在每周1~2次之内,仅有30.5%的专项化和27.5%的非专项化学生达到每周3次及以上(每天累计35 min)推荐量。可见,高中专项化体育课程改革实施以来,专项化学生的整体身体活动水平仍然偏低,课程改革实施学校缺乏综合性体力活动资源的整合和利用。实地调查发现,场地器材、课外体育俱乐部建设、课外时间保障等几个关键因素依然有待优化。

表5 专项化与非专项化学生每天MVPA时间达到35 min的周频次Table 5 The weekly frequency list of specialized and nonspecialized students with MVPA time of 35 min per day

5 上海市高中专项化体育课程改革实施展望

5.1 揭示学练方式与课堂身体活动水平的关系,促进体能与技能融合发展

随着上海市高中专项化体育课程改革的推进,专项体育课又回到多年的“体质派”与“技能派”的争论之中,即体育课是以增强体质为主还是以提高技能为主,能否达到二者有机融合。此前,专项选修体育课建立在第一年普通体育课基础之上,通过田径、体操等基本内容的学习保障了学生的身体素质[4]。在现行的上海市高中专项体育课中,学生三年一贯制学习某一运动项目,可以加深对项目的了解,但专项体育课程的最终目的是促进学生身体健康发展。这就要求在满足技术教学的同时应充分考虑运动项目群特征,采用合理的学练方式增加学生课堂身体活动。换言之,针对同一练习内容,应兼顾哪种练习方式更加有效,从而达到体能与技能的融合发展。

美国运动心理学家鲍尔顿于1957年根据运动项目的技能特点,将运动技能分为“开放式运动技能”和“封闭式运动技能”。现在的运动技能教学普遍受早期的田径、体操等封闭式运动技能教学的影响,以单个技术练习为主,较少考虑外界情境变化,缺乏运动技术的整体性、实用性以及学生认知学习能力的培养[23-24]。例如,上海市杨浦高级中学教师王黎敏在“篮球传接球”教学中,依据开放式运动技能教学原理,在教学方案上做了两方面改动:一是采用“以群体型练习为主,以个人型练习为辅”的教学手段;二是尽可能根据比赛情境,采用竞争、合作、对抗型练习,注重技战术的串联,在分组教学方面,发挥体育骨干的带头作用,建立有教学意义的分组。通过以上教学方案的改进,教师在教学过程中注重跑动中的群体型练习,突出了实战情境,注重从碎片化教学向整体教学的转变。改进后的结果:一方面学生参与积极性明显提高,增加了学生在运动中的位移,提高了学生课堂身体活动水平;另一方面有效实现了学生从“学”到“会”的转变,提高了学生的运动技术应用能力。综上所述,如何根据运动项目专项特征,建立学练方式与学生课堂身体活动水平的关联,既结构性掌握运动技术,又进一步提高学生课堂身体活动水平需进一步探究。

5.2 挖掘专项体育课程的体育品德培育价值

教学不仅要教知识,更重要的是培育品德[25]。目前,高中专项体育课程体育品德培育价值有待展现,体育品德培育的学科素养目标尚未达成。依据思想品德结构生成理论,思想品德由品德认知、品德情感、品德意志、品德行为组成的四要素组成[26]。这就要求:①专项教师应认识到专项体育课程的德育功能,由传统的单纯知识技能传授向全面育人转变,走出体育课程教学具有体育品德自发形成的误区。换言之,专项体育课程作为“实践表现型”课程,内存体育品德培养属性,但不能片面地将专项体育课教学过程等同于体育品德培育的过程。②在专项化学生体育品德情意培育方面,教师应进行合理的教学设计,充分尊重高中学生认知特点。高中阶段学生心理基本成熟,自主性较强,教学目标设定应根据高中学生个性特征和专项特征“量体裁衣”,有所侧重,切忌因目标过多导致目标虚无。③在体育品德行为培育方面体现“运动项目核心价值”的教学理念。专项体育课德育内容的渗透,应充分挖掘各项目的德育价值元素,将教学内容与专项特点紧密联系,否则很容易变成乏味的“道德说教”。专项体育课体育品德教育的方法应与教材知识有机地结合。例如,篮球教材中将个人学习、对抗练习与运动思维结合起来,将篮球规则学习和诚信守法结合起来,使得学生不仅学到篮球技术,更增强了合作和遵守规则的意识。专项体育课的体育品德效果评价不能走入“即时效果论”的误区。然而,目前专项体育课程德育理论体系亟待建构,如各项目德育元素有待进一步梳理,德育方法论构建仍然不足,体育品德培育表现评价标准缺乏等。

5.3 加强动态数据监测,促进学生积极身体活动行为的养成

对于任何事物而言,“高强度”的变革运行都不可能持续太长的时间[27]。在大数据时代,高中专项化体育课程改革的成效并非短时能显现出来,需要通过跟踪数据进行记录,从而摆脱经验层面的探讨。在高中专项化体育的运行过程中,需要进行长期跟踪,在数据监测中不断优化改进。后期,可以通过建立动态数据库,定期发布高中专项化体育课程改革研究报告的形式,追踪测试专项化体育课程改革后学生的身体活动行为,对改革后专项化学生身体活动时间、周频次、活动形式进行纵向比较,使课程改革的成效更加清晰、明确。当然,测评过程为课程改革不断优化的过程,专项化体育课程改革动态数据的监测、收集最终目的是改进课程。通过动态数据测量:一方面可以对课程改革情况进行诊断,了解课程实施现状,分析课程改革内容与课程目标的一致性;另一方面可以及时发现课程改革中存在的问题,有的放矢地优化课程改革方案。

5.4 优化改革方案设计,构建成熟有效的专项体育课程教学模式

体育课程教学模式是一线体育教师实施体育教学的基本媒介[28]。据调查,一线师生对专项体育课程的性质、理念及如何实施并不是十分了解,显然作为一线教师实施体育教学基本媒介的专项体育课程教学模式尚未构建成型。因此,回归起点,反思专项化体育课程改革方案的设计是否完善显得尤为必要。在《教育大辞典》中,课程教学模式是指反映特定教学理论逻辑轮廓,为保持某种教学任务的相对稳定而具体确定的教学活动结构。根据这一定义,所谓的体育课程教学模式是指基于一定体育教育思想或教学理论而建立起来的、具有一套稳定的教学活动框架和程序,包含以下4个要素:有自身所依据的教育理论或教学思想;有自身特定的教学目标;有自身特定的教学活动步骤及操作方法;有自己适用的教学条件。以此审之,专项体育课程教学模式要落地生根,以下几个环节不可或缺。

(1)以明确的指导思想为引领。受国内传统运动技术中心思想惯性的影响,专项体育课程实际上仍是以运动技能为主的教学模式。新时期高中专项体育课程应以“健康第一,立德树人”为指导思想,以学生发展为中心,尊重学生“运动技能形成规律”和“运动认知学习规律”。其所施行的“走班制”教学,三年学习一个项目以及小班化教学,重在帮助学生在运动技能学习过程中获得成功的体验,感知运动项目的德育价值,有效掌握一项运动技能,形成终身体育意识与习惯。

(2)明确课程教学目标。课程教学模式作为国家课程标准实施的载体,上接课程标准,下连体育教学,因此,课程目标既要体现课程标准的精神和理念,以体育学科核心素养为引领[29],又要结合专项体育课程教学实际。与其他体育课程教学模式相比,高中专项化体育课程教学目标设定应以运动技能教学为主体,重在解决学生运动技能欠缺的问题,同时兼顾《普通高中体育与健康课程标准(2017年版)》提出的健康行为培养、体育品德培育等规定性目标。

(3)制订具有精准指导性的教学大纲。对专项教师而言,体现操作程序以及教学活动步骤与操作方法的体育课程政策文本是高中专项化体育教学大纲。访谈得知,许多专项教师认为大纲与实践衔接不足,尤其是专项体育课程教学评价操作性欠缺。目前,试点学校主要采用技能加体能、多维计分、学分制及综合4种考核方法,个别指标缺乏简单易行的评价工具。《青少年运动技能等级标准》能够有效判断学生运动技能掌握程度[13],但是尚未完全投入专项化体育课程教学中。此外,在专项化体育课程教学实施过程中,对于如何提高“80 min”的专项体育课教学质量、如何实施动态分层教学、如何对运动技能进行“结构化”教学等问题缺乏系统性指导意见,这也暴露出专项化体育课程改革方案设计的不足,阻滞了课程改革的进程。

(4)创设专项体育课程适宜的教学条件。课程教学模式需要在特定条件下落实。它一般有相应的适应范围,如适应什么样的教材、什么样的学生、什么样的场地设施条件等。高中专项体育课程教学模式的开展应满足以下条件:充分尊重学生的项目选择性和前期运动基础;开设的项目数量应因校而异,形成“一校一品”或“一校多品”;场地设施条件达到专项化教学需求;专项教师具备专项教学能力。

作者贡献声明:

王 建:设计论文框架,搜集统计数据,撰写论文;

唐 炎:提出论文选题,审核、指导修改论文。