数字经济发展对实体经济的影响研究

罗茜 王军 朱杰

[摘 要]作为新发展阶段经济高质量发展的新模式与新动力,数字经济的发展对于提振我国实体经济、增强国际竞争力、建设新发展格局具有重要意义。文章基于我国省级面板数据,在理论分析数字经济对实体经济影响效应与作用机制的基础上进行了实证检验。结果显示:在研究的样本期内,数字经济的发展显著提升了实体经济发展水平。从作用机制来看,一方面,数字经济通过产业数字化、数字产业化的发展直接作用于实体经济;另一方面,数字经济通过影响实体产业供需结构,促使产业结构合理化来间接推进实体经济发展。此外,数字经济对实体经济的影响在不同的市场化程度与经济发展水平下表现出明显的异质性,在低市场化程度和经济发展水平区域的作用更强,存在一定的益贫效应。据此,提出可持续推进数字产业化、产业数字化发展保障数字经济的内源驱动力量,同时注重数字经济实施市场环境差异性因地施策。

[关键词]数字经济;实体经济;经济供需结构;产业结构合理化

[中图分类号] F49[文献标识码] A[文章编号] 1673-0461 (2022) 07-0072-09

一、引言

作为国民经济发展的着力点和财富创造的本源,实体经济一直是我国经济持续发展的重要组成,更是经济高质量发展的坚实力量。早在2016 年,习近平总书记在中央经济工作会议上就曾强调:“不论经济发展到什么时候,实体经济都是我国经济发展、我们在国际经济竞争中赢得主动的根基。我国经济是靠实体经济起家的,也要靠实体经济走向未来”[1]。实体经济的稳定发展,不仅是我国经济持续发展的关键,还是国家强盛的支柱。当前我国实体经济“大而不强”而导致经济发展根基不牢,一方面不利于我国经济的可持续发展,另一方面不利于我国在国际竞争中优势地位的建立,成为了我国经济“由大转强”过程中的制约因素。要解决我国实体经济发展的问题,本质上就是要解决我国经济运行中的“三大失衡”问题,“即实体经济结构性供需失衡、金融和实体经济失衡、房地产和实体经济失衡”[2],归根结底在于中国经济结构优化调整的问题 [3]。

数字经济作为我国经济发展的新动能,不仅能够直接作用于产业数字化、数字产业化发展,对实体经济产生直接影响,是提振实体经济的重要因素,还有利于调节实体产业生产过程中的供给与需求、合理化产业结构,是新时代推进我国经济结构优化发展的重要动力。自2016年,习总书记提出“做大做强数字经济,拓展经济发展新空间”①,我国数字经济实现了迅猛的发展。2020年,我国数字经济规模从2016年的22.6万亿元扩展至39.2万亿元,增长达73.45%,年均增速14.76%,GDP占比提升8.3%,日趋成为国民经济发展的重要组成②。2019年习近平主席提出“要促进数字经济和实体经济融合发展” ③,并将其纳入到我国“十四五”规划中,强调“促进数字技术与实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级,催生新产业新业态新模式,壮大经济发展新引擎”[4]对我国现代产业体系构建与优化升级的重要作用。而要实现数字经济与实体经济的融合发展,首先应当厘清数字经济对实体经济发展的作用机制及影响效应。只有深入分析当前数字经济对实体经济的作用机制与影响程度,才能够发掘当前数字经济与实体经济融合中存在的问题,更好地提振实体经济,促进我国经济结构优化发展,助力我国经济发展新格局建设。

二、文献综述与理论机制分析

(一)文献综述

当前学界有关实体经济的研究,涵盖于习近平总书记所提出的经济结构“三大失衡”的框架之下。首先,金融、房地产与实体经济的失衡,即虚拟经济与实体经济的失衡。自2008年金融危机爆发以来,在虚拟经济繁荣泡沫崩塌的背后,金融、房地产与实体经济的失衡成为了学界关注的焦点,引发了虚拟经济与实体经济背离与回归的讨论,实体经济对于我国经济发展的根本促进作用得到了广泛的认可,开始强调虚拟经济与实体经济的协调发展 [5-6]。尤其在迈入新时代后,面对我国供给侧结构性改革的实施,虚拟经济对实体经济的支持被认为是推进供给侧改革、调节经济结构失衡的重要途径[7]。据此,学者们提出虚拟经济与实体经济的结构的调整,不仅需要依靠金融体系的建立健全 [8]、发挥金融对实体经济的服务性作用 [9]、合理发展房地产 [10],还需要新业态、新技术的联合 [11-12]。其次,实体经济结构性供需失衡。实体经济的供需结构性失衡,表现在产品供给与消费者需求的不匹配,导致低端产品供给过剩,中高端产品供给不足 [3];与此同时,生产与消费的信息不对称与高昂的生产成本使得企业不具備改进产品适应市场需求的动力 [13],导致产业结构调整缓慢,部分产业变革僵化、滞后。对此,学者们提出,实体经济的供需结构的优化,应当结合新型的生产模式与技术,促进供需间的信息交换提升产品供需匹配程度,降低企业生产成本推进产业结构优化发展。

作为新时代高质量经济发展的新动能、新要素,数字经济逐渐成了解决实体经济发展问题的关键因素。针对上述发展困境,当前学者们关于数字经济对实体经济促进作用的研究可概括为以下两个方面:第一,数字技术与金融的结合有效地完善了金融体系建设,促进了虚拟经济与实体经济的平衡发展。有学者认为,数字金融的发展有利于发挥金融对实体经济的服务性作用,缓解企业融资约束,纾解实体企业融资困境 [14];汪亚楠等(2020)[15]通过城市面板数据,建立了固定效应模型,证实了数字金融通过创新研发促进了中小企业创新,对实体经济发展具有显著促进作用。第二,数字技术对实体企业的渗透有效地推动了产业优化发展,有利于推进实体经济的供需平衡。随着人工智能技术的创新与应用场景深化,市场中产品的供给与需求得到重塑与提升,是实体经济发展的关键 [16];以数据流为基础的大数据发展,有力地促进了技术、资金、人才的优化整合 [17];加之互联网对企业运营、组织结构和竞争行为的推动,互联网技术的应用促进了制造业的创新与发展 [18],最终促进了经济结构与资源配置的优化,有利于提升实体经济水平。

既有文献多集中于对数字金融与实体经济的影响探讨,以及数字经济与实体经济关系的理论分析,做出了较为丰富的研究成果,但仍存在有待拓展之处:一是当前文献鲜有从实证分析的角度刻画数字经济对实体经济作用的全貌;二是关于数字经济对实体经济内在影响机制的研究尚较为缺乏。鉴于此,本文基于王军等(2021)[19]构建的数字经济发展综合指数,通过2013—2019年30个省(直辖市、自治区)的面板数据,探寻数字经济与实体经济作用关系。可能的边际贡献集中于以下三个方面:①本文基于数字经济发展指数,从较为全面的视角构建了数字经济与实体经济影响模型,拓展了既有研究。②从直接、间接两个维度对数字经济对实体经济的影响机制进行了分析,并运用实证回归加以验证,深化了已有文献。③基于市场化程度、经济发展水平两个层面,探寻了数字经济对实体经济的异质性效应。以此来为进一步深化数字经济与实体经济的融合提供一些参考。

(二)理论机制分析

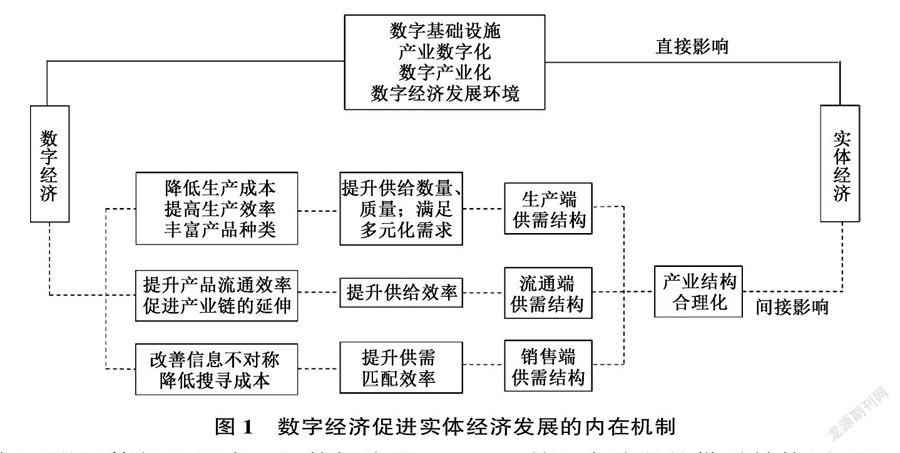

作为我国经济发展新格局的重要引擎和国民经济的组成部分,数字经济对我国经济的促进作用已得到多方的证实。数字经济发展突出表现在产业数字化、数字产业化的发展,作为实体产业的新兴组成部分,产业数字化与数字产业化的发展直接关系到实体经济高级化、持续化建设,是新时代下实体经济发展的内源动力。同时,作为一种新型经济模式,数字经济以互联网、人工智能、云计算及大数据等为主要内容,其所具备的高协同性、低成本性与高渗透性等特征有利于消除企业与消费者间信息不对称、降低企业交易费用、提高产品供需匹配度 [20];在规模经济与范围经济的作用下,数字经济成为了企业技术改进、降低生产成本,实现产业结构合理化 [21]、改善经济结构失衡的关键因素,对实体经济发展具有间接影响。因此,本文从数字经济的内涵与特征出发,从直接与间接两个维度探寻数字经济对实体经济的作用机理(见图1)。

1.直接作用机制

数字经济对实体经济的直接影响,蕴含于数字经济的内涵之中。当今学界多将数字产业化视为数字经济的基本部分,产业数字化作为其发展外延是数字经济的融合部分,同时也包含了数字治理和数字的价值化两个部分。鉴于数字经济对实体经济的作用更多体现在数字产业化、产业数字化两个方面,本文参考王军等(2021)[19]对数字经济层级划分,以产业数字化、数字产业化为基础,将数字经济发展载体与数字发展环境共同纳入数字经济对实体经济的直接作用渠道进行探讨。首先,数字产业化由信息通信、电子制造、软件信息服务与互联网等行业组成,以数据为驱动力、依靠新型数字技术的创新突破,是我国信息技术产业发展的新方向。以大数据、人工智能、云计算等为主的创新企业不断涌现,新业态、新突破层出不穷,为现代新型产业体系构建创造了契机,有利于实体经济向高端产业跃进,是实体经济的新型组成部分。其次,产业数字化是数字技术与传统产业的融合。通过数字技术在传统产业间的应用,实现了传统生产要素的优化重组;通过数据要素与传统产业的融合,激发了实体产业的乘数倍增效应,带来了实体产业生产数量和生产效率的提升,是实体经济发展的新型推动力。此外,数字经济发展以5G、数据中心、工业互联网等建设为代表的新型基础设施为载体。新基建的推进,促进了信息、电信等行业的建设与转型,为新时代实体经济的创新与发展创造了基础。进一步地,以数字治理与数字创新为代表的数字发展环境,通过构建新型数字治理体系有效地推进了部门与社会参与主体的协同共建;通过数字技术创新推动了生产要素、生产力的提升,为数字经济提振实体经济创造了条件。综上,数字经济发展引起的技术创新与产业升级有力地驱动了实体经济的发展,为我国构建经济发展新格局奠定了基础。

2.间接作用机制

我国实体经济发展的短板主要源于经济供需结构失衡的问题 [3],供需结构的平衡要求供给端与需求端良好的匹配与循环。而产业结构的不合理是造成当前我国经济结构不平衡的重要原因,突出表现在供给与需求的错位、产业价值链低传递性上。因而要解决经济供需结构失衡的问题,实际上是要解决实体经济产业结构合理化的问题。据此,本文从数字经济对实体经济“生产-流通-销售”三个阶段中供需结构的影响路径出发,通过数字经济对产业结构合理化的影响研究,探析数字经济对实体经济供需结构失衡问题的间接作用机制。

就生产阶段的供需结构层面而言,数字经济所具有的高技术与高渗透特性,使得实体企业在运用互联网、大数据分析等新型信息技术的过程中大大改变了生产成本、生产效率与产品种类。一是数字技术在的实体企业渗透一方面有利于形成规模经济,降低企业生产成本;另一方面有利于促进传统生产要素效率的提升,优化了数据与传统生产要素的配置 [22]、降低了要素錯配 [23],带来了产品供给数量与质量的提升。二是数字经济通过网络效应与创新效应,促进了实体企业在主营业务上的拓展与衍生,有利于产品多元化,带来了新型的产品供给,一定程度上改善了原有需求供给错位的问题 [24]。

就流通阶段的供需结构层面而言,数字经济通过互联网、物联网的建设,提升了产品的流通效率、促进了产业链的延伸。随着互联网、物联网在流通领域的广泛应用,传统冗长的流通程序得到了优化,带来了产品流通效率的提升。一方面,在企业与市场之间提升了产品供给的流通效率,有利于增加产品流通速度;另一方面,在企业间加速了生产要素、半加工品的流通,打破了传统企业相对封闭的价值体系,畅通了实体产业价值链,有利于产品供给端质量的提升。

就销售阶段的供需结构层面而言,基于互联网、大数据的应用,在数字经济平台效应、网络效应的作用下,企业与消费者之间的信息不对称问题得到了一定程度的改善。互联网的运用突破了传统企业销售的空间阻隔,使得产品与服务的覆盖半径更广 [25],实体企业一方面可以通过互联网平台与消费者进行信息交换,降低搜寻成本 [26];另一方面可运用大数据对消费者的需求偏好进行分析,了解其真实需求、研发对应产品。数字技术产品销售端的应用,建立起了以大数据、信息分析为信号的供需分析模式,打破了过去商品市场中以价格机制为主要信号的供需分析模式 [27],有利于实现买卖双方供给与需求匹配程度的提升。

综上,我们可以得出结论,数字经济对实体产业的供需结构改进有着积极的影响。数字经济的发展,一方面,有利于促进产品供给端数量质量提升,解决低端供给与中、高端需求错位的问题;另一方面,有利于促进产品多元化,弥补当前产品种类的缺失,满足消费者需求,最终促进产品供需的匹配,实现产业结构的合理化。同时,随着数字技术的应用,推动了实体产业价值链的传递,促进了产业间的融合与交流,有利于产业结构的优化。因此,数字经济对企业“生产-流通-销售”的促进,改善了实体经济产业结构,畅通了发展渠道,解决了国内大循环“供需梗阻”的问题,最终通过供需结构的平衡发展促进实体经济水平提升。

三、模型構建、指标选取及数据来源

(一)数据测度及说明

(1)被解释变量:实体经济发展水平。当前学界多将实体经济视为以物质形态为主要表现的经济活动,涵盖了有形的实物形态经济活动与精神层面的产品生产与服务,与虚拟经济相对应。学界对于实体经济的认识逐渐深入[3],就实体经济的测度而言,学者们普遍认为其具有两个口径,一是从狭义的角度,采用制造业对实体经济进行表示;二是从广义的角度,采用剔除出金融活动和房地产行业的剩余产业生产总值[28]。近年来,美联储多以剔除金融与房地产后的GDP水平对实体经济进行衡量,在宏观层面上,我国学者也多采用该方法进行测度[29-30]。由于本文基于省级层面对实体经济与数字经济发展的关系进行宏观研究,故采用广义的测度方法,从各省份历年的GDP数值中剔除金融与房地产行业的增加值,并对处理后的生产总值取对数,据此用以测度实体经济发展水平,记作rgdp。

(2)解释变量:数字经济发展水平。数字经济的发展水平以数字产业化、产业数字化为核心,在发展初期,数字基础设施建设水平与数字经济发展环境是数字经济发展的重要促进因素。因此本文借鉴王军等(2021)[19]对数字经济发展水平的测度方法④对数字经济的发展水平进行测度,并记做dedci。

(3)中介变量:产业结构合理化。经由前文的分析,数字经济通过产业结构合理化促进实体经济发展。本文在干春晖等(2011)[31]对产业结构合理化泰尔指数的测算基础上,对产业结构合理化泰尔指数(theil)取倒数,得到产业结构合理化指数,记为structure。

theil=∑ni=1YiYlnYiLi/YL

structre=1theil

其中,Y代表各省总产出,L代表就业,i和n分别表示产业与产业部门数。theil为产业结构合理化泰尔指数,指数越高意味着产业结构合理化偏离均衡状态程度越深,structure越高,产业结构越合理。

(4)控制变量:①外商直接投资(fdi)。安辉等(2011)指出,外商直接投资对我国经济发展贡献度较大,直接影响我国实体经济发展、建设[32],因此本文采用外商直接投资占GDP比重对该影响因素进行控制。②政府干预程度(gov)。陈丰华(2021)认为政府干预程度是影响实体经济效率的重要因素,对其发展具有深远意义[33]。据此,本文借鉴其测度方法,采用省级政府财政支出与其GDP的比值,对政府干预程度进行衡量。③城镇化水平(urb)。樊光义等(2022)认为城镇化建设与工业化建设相辅相成,城镇化水平关系着工业化程度,对实体经济具有重要影响[30]。本文借鉴樊光义等(2022)学者的做法[30],采用城镇人口除以地区总人口的数值对城镇化进程加以测度。④基础设施(inf)。马亚明和张立乐(2022)提出,地区良好的基础设施供给是吸引外部资金、弥补市场机制缺陷的重要环节,有利于提升实体经济的配置效率[34]。考虑到基础设施建设对实体经济发展水平的影响,本文用各省公路、铁路总长度与各省面积之比对其进行测度。⑤对外开放程度(expo)。蒋业宏(2020)认为对外开放程度有利于实体企业吸收国际先进经验,实现自身创新、竞争能力的提升[35]。因此,本文在地区进出口总额基础上,以当年美元兑人民币年均汇率对其进行换算,将以人民币计价的地区进出口总额与GDP的占比作为对外开放程度的衡量指标进行控制。⑥金融发展水平(fi)。金融发展水平作为经济发展的“血液”是国民经济持续发展的重要因素,其对于实体经济发展效率的提振作用也得到了学者们的证实 [33]。为控制地区金融发展水平对实体经济的影响,本文采用各省地区存贷款之和与GDP之比对金融发展水平进行衡量。

(二)基本模型设定

根据上述分析,本文通过构建固定效应模型,以检验数字经济对实体经济的影响,基准回归方程为:

rgdp=γ0+γ1dedciit+γ2Xit+μi+φt+εit(1)

其中,i为省份,t为年份,rgdp为除金融、房地产外的分省GDP取对数后的值,代表各省份的实体经济水平,dedci为各省数字经济发展水平,Xit为方程中的控制变量,包含外商直接投资(fdi)、政府干预程度(gov)、城镇化水平(urb)、基础设施(inf)、对外开放程度(expo)和金融发展水平(fi)。进一步地,本文用μi、φt控制省份、年份固定效应,将εit作为扰动项。

式(1)中已检验了数字经济发展对实体经济的直接传导机制。根据前文的理论分析,为初步考察数字经济通过产业结构合理化提振实体经济发展水平的作用机制,本文首先将产业结构合理化(structure)单独纳入主回归方程中设立式(2),并在此基础上引入数字经济发展水平(dedci)(如式(3)所示)。以此对数字经济是否通过产业结构合理化影响实体经济发展做出初步判断,回归方程如式(2)~(3)所示:

rgdp=γ0+γ1structureit+γ2Xit+μi+φt+εit(2)

rgdp=γ0+γ1dedciit+γ2structureit+γ3Xit+μi+φt+εit(3)

在初步验证了数字经济通过产业结构合理化对实体经济产生影响后,本文参考温忠麟等(2014)[36]的中介效应检验方法,在式(1)的基础上,将产业结构合理化作为中介变量与数字经济、收入不平等纳入同一分析框架,设立归回方程如式(4)~(5):

structure=a0+a1dedciit+a2Xit+μi+φt+εit(4)

rgdp=b0+c1dedciit+b1structreit+b2Xit+μi

+φt+εit(5)

根据温忠麟等(2014)[36]的检验方法,式(1)中的γ1表示数字经济对实体经济影响的总效应,式(4)~(5)中,a1、b1代表產业结构合理化的中介效应。c1代表产业结构合理化维度下,数字经济发展对实体经济发展水平的直接影响效应。在γ1显著的基础上,若a1、b1显著,在c1显著时,则认为产业结构合理化存在部分中介效应,若c1不显著,则为完全中介效应;若a1、b1 之间至少一个不显著,则进行Bootstrap检验,检验通过则表示部分中介效应存在。

(三)数据来源

本文以中国30个省(直辖市、自治区)为样本(不含西藏和港澳台地区),基于历年《中国统计年鉴》、国家统计局网站、各省份统计年鉴及数字经济发展相关报告,经过整理、计算最终得到上述地区的面板数据。由于本文在对数字经济的测度中使用了一些新的指标,譬如ICT上市公司数量、互联网百强企业数量、两化融合指数、政务机构微博数量等,这些指标大多是在2013年后才出现,故考虑到指标的时效性和可获得性,从而将面板数据窗口期定位在2013—2019年。

四、实证分析

(一)基准回归结果

表1第(1)列为基准回归结果。结果显示,样本期内数字经济发展对实体经济发展具有显著的正向驱动作用,印证了前文的理论分析。平均而言,数字经济发展水平每增高一个单位,实体经济发展水平上升0.607个单位,意味着数字经济的发展可能通过产业数字化、数字产业化等维度直接作用于实体经济,提升了实体经济发展水平。控制变量方面,FDI、城镇化水平和基础设施建设对实体经济存在正向促进作用,分别在1%和5%的水平下显著。说明合理的外商投资、良好的基础设施建设水平及城镇化水平,为实体经济发展创造了条件,有利于实体经济水平的提升。而政府干预程度、对外开放程度及金融发展水平对实体经济存在负向影响,在1%的水平下显著。政府对市场的干预在一定程度上阻碍了市场经济的供需匹配;对外开放程度加速了国内需求与国外供给的匹配,在一定程度上限制了我国实体经济发展;与此同时虚拟经济与实体经济发展的不相适应也成为负向影响形成的原因。

此外,为初步考察产业结构合理化在数字经济与实体经济的间接作用,本文在表1第(2)~(3)列中对产业结构合理化对实体经济发展的单独作用,以及在控制数字经济发展水平后,产业结构合理化后的主回归方程进行了展示。结果显示产业结构合理化单独对实体经济发展的作用程度较高,每增加1个单位,实体经济发展水平上升1.445个单位;而在加入对数字经济发展水平后,产业结构合理化对实体经济的作用程度显著降低。该结果初步说明产业结构合理化对实体经济的作用一部分通过作用于数字经济发展来实现,可能是数字经济推动实体经济发展的间接因素。

(二)中介效应检验

进一步地,本文将产业结构合理化作为数字经济与实体经济的中间变量建立了中介效应模型,回归结果如表2~表3所示。据表可知,数字经济发展对实体经济发展水平的总效应显著为正,同时对产业结构合理化的正向影响明显,a1、b1均显著;进一步地,直接效应c1显著为正,说明在数字经济作用实体经济的条件下,存在以产业结构合理化为间接机制的部分中介效应。作为新型的技术与经济模式,数字经济对实体企业“生产-流通-销售”环节渗透的促进了各阶段产品供需的改善,推进了产业结构的优化与调整,加速了实体经济的健康快速发展。

(三)异质性分析

在前文分析中,数字经济对实体经济的间接效用,主要通过产业结构合理化来刻画。数字经济发展通过提升企业效率,改善市场供需结构,重新构建产业价值链,使得产业结构更加合理化,实现了供需结构平衡,从而促进实体经济的健康发展。但产业结构合理化具有明显的发展阶段特征,是基于市场化程度和经济发展水平阶段的相对概念。在不同的市场化程度和经济发展阶段差异下,产业结构合理化具有显著不同的影响机制,数字经济发展与实体经济的传导效应又有何差异,是否具有典型的门槛效应?

1.模型设立

基于上述分析,本文通过市场化程度(mkt)和经济发展水平(gdp)两个维度,利用门槛模型,研究不同的情况下的异质性作用。其中,市场化程度(mkt)的测算主要借鉴白俊红和刘宇英(2018)[37]的处理方法⑤,通过设置虚拟变量,计算出2003—2007年及2008—2014年两个时段的不同斜率,以控制市场化指数变化的影响,最终计算出各省市场化程度指数。同时,以2013年为基期,计算出各省地区实际生产总值用以衡量经济发展水平。

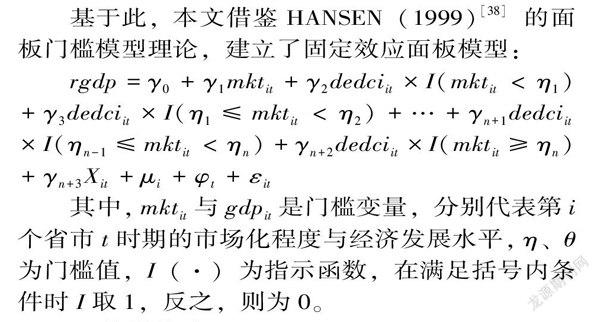

基于此,本文借鉴HANSEN(1999)[38]的面板门槛模型理论,建立了固定效应面板模型:

rgdp=γ0+γ1mktit+γ2dedciit×I(mktit<η1)+γ3dedciit×I(η1≤mktit<η2)+…+γn+1dedciit

×I(ηn-1≤mktit<ηn)+γn+2dedciit×I(mktit≥ηn)+γn+3Xit+μi+φt+εit

其中,mktit与gdpit是门槛变量,分别代表第i个省市t时期的市场化程度与经济发展水平,η、θ为门槛值,I(·)为指示函数,在满足括号内条件时I取1,反之,则为0。

2.估计检验

为确定门槛个数,本文分别设立单一门槛、双重门槛对市场化程度与经济发展水平的门槛值进行估计,采用Bootstrap抽样,得到的门槛估计结果如表4所示。结果显示,两个模型中双门槛模型均未通过显著性检验,仅单一门槛显著。其中,市场化程度门槛值为5.21,经济发展水平门槛值为57495.14。为了进一步验证该结论,本文采用likelihood-Ratio统计量刻画出两个模型在单一门槛下的置信区间图(图2~图3),与上述结论相符。因此,本文对“不存在门槛效应”的原假设予以拒绝,分别对两个模型进行单门槛回归。

3.结果分析

据表5实证结果显示,就市场化程度而言,当市场化程度小于5.21时,数字经济系数为1.172;而当市场化程度大于等于5.21时,数字经济的回归系数降低至0.659,说明数字经济对实体經济的促进作用随市场化程度的提高而减弱,市场化程度对数字经济具有部分替代作用。具体而言,市场化程度越高意味着市场中价格机制越成熟,作为影响产品供需匹配的传统渠道,价格机制主要通过价格调节产品市场的供需匹配;而数字经济则是主要基于信息、数据传导,通过消除信息不对称减少买卖双方的摩擦成本,降低交易费用。因而,对于市场化程度较低的地区,数字经济有效地弥补了价格机制不完善引起的供需错配问题,且作用显著。而对于市场化程度较高的地区,尽管价格机制与数字经济均通过供需的调节产生影响,但由于作用渠道不同,作用范围和影响方式亦存在差异:对于完全竞争与垄断竞争的行业,价格机制在很大程度上表现出高度的调节作用,数字经济作用相对较弱;而对于完全垄断与寡头市场的行业,仅仅依靠价格机制难以实现对供需的充分调节,此时数字经济的调节作用更加明显。因此,对于市场化程度较高的地区,数字经济与传统价格机制在不同市场中对于供需的调节,表现出一定的互补性。

就经济发展水平而言,当经济发展水平小于57495.14时,数字经济回归系数为0.785;经济发展水平大于等于57495.14时,数字经济系数降低至0.523,说明数字经济对于经济欠发达地区的实体经济发展推动作用更加显著,存在一定的益贫效应。其可能的原因在于,经济欠发达地区产业间协同、融合程度较低,产业供需结构失衡问题较为突出,数字经济的渗透加速了其产业间的融合与发展,促进了产业供需间的平衡发展,因而表现出较快的增长;而对于经济发达地区,由于其自身建设水平较高,数字经济对实体经济的提振作用主要源于产业数字化、数字产业化等新型内生驱动力量,尽管相对欠发达地区而言作用较弱,但就绝对提振水平而言,数字经济对实体经济的作用亦十分突出。因而,我们应当注重经济欠发达地区的数字经济发展,发挥数字经济对产业结构的改善作用;而对于经济发达地区则应当继续推进数字经济内源动力的建设与发展,以此提振实体经济,促进经济的平衡、健康发展。

(四)稳健性检验与内生性处理

1.移动平均处理

由于本文分析结果基于2013—2019年中国省级面板数据,而面板数据可能存在周期性波动。为了尽量克服数据之间的周期性因素,本文采用移动平均处理和HP滤波过滤法,分别将数据进行平滑性处理和去除周期性影响。表6列(1)、列(2)分别为两者的回归结果,经过平滑化处理后的数据依然在1%的水平上显著,意味着数字经济对实体经济的促进作用并不受经济周期性波动的影响,而具有长期稳定的趋势。

2.替换被解释变量

本文的被解释变量为实体经济,在基准模型中,本文从实体经济的定义出发,以剔除金融和房地产后的地区生产总值作为代理变量。为了检验模型的稳健性,考虑到我国工业经济发展在实体经济中的主体地位,本文以规模以上工业企业总资产(indust)替代特定的地区生产总值作为衡量实体经济的发展水平,结果如表6列(3)所示。实证结果显示,数字经济回归系数在1%水平上依然显著为正,且系数大小与基准方程相近,说明数字经济对于地区实体经济发展在多种维度衡量下依然显著,证明了模型的稳健性。

3.缩尾检验

考虑到数据异常值可能对估计结果产生的严重干扰,本文对变量在1%和99%分位上进行缩尾处理,然后用缩尾后的样本重新估计,表6列(4)汇报了回归结果,可以看出数字经济发展系数仍然在1%的水平上显著为正。表明模型回归结果未受到异常值影响,结果稳健。

4.内生性问题检验

考虑到基准模型中可能存在的内生性问题,为保障回归结果的稳健性,本文通过建立系统GMM模型,以实体经济的滞后项为工具变量,对模型的内生性进行检验。据表6列(5)显示,在GMM回归中,AR(1)显著、AR(2)不显著,Hansen检验通过,汇报结果符合模型假定,数字经济系数在10%水平上显著为正,与基准回归结果一致,证实了模型的稳健性,表明数字经济对实体经济的作用未受到内生性的影响。

五、结论与政策建议

本文基于2013—2019年省级面板数据,从直接、间接两个层面验证了数字经济对实体经济的影响效应及作用机制。研究结果显示:①数字经济对我国实体经济发展具有显著促进作用,具体而言数字经济发展水平每提升1单位,实体经济发展水平增加0.607个单位。②基于作用机制分析,数字经济一方面通过数字产业化、产业数字化等新型内源驱动力的改变,直接促进了实体产业的高级化,带来了实体经济水平的提升;另一方面通过对实体企业的渗透,推进了产业结构的合理化建设,优化了实体经济的供需结构,间接推动了实体经济发展。③基于我国市场化程度及经济发展水平的异质性研究,就市场化程度而言,数字经济对市场化程度较低地区的实体经济发展作用更加显著,对市场化程度较高的地区影响相对较弱;就经济发展水平而言,数字经济对经济欠发达地区的实体经济促进效应更突出,对经济发达地区的提振作用相对较小。

本文基于对我国数字经济发展与实体经济发展关系的实证检验,提出以下政策建议:第一,大力推进数字产业化、产业数字化建设。作为数字经济驱动实体经济发展的内源动力,数字产业化与产业数字化的发展直接关系到我国实体产业的高端化发展进程,是提升我国国际竞争力、建立国际国内双循环的重要途径。因此,我们应当加强数字技术的研发与投入,推进数字技术向实体产业渗透,畅通实体产业“生产-流通-销售”环节的信息链、价值链传导。在生产端,加强产业数字化改造,加强国际、地区间的合作,引入先进的数字生产技术,提升产品生产效率和质量,满足市场需求;在流通端,利用数字技术打破产业间的沟通屏障,促进产业融合、推进产业链延伸,提升产品流通效率;在销售端,大力推进数字平台的搭建,引导各地区建立相关的大数据分析中心,为消费者与市场的对接提供数据支持,提升产品的供需匹配度。同时通过完善数字经济基础设施与配套政策,从硬件上为数字经济发展提供支持,从政策上为数字经济的进步创造条件。第二,注重数字经济实施市场环境差异性。数字经济对实体经济驱动的关键一环在于数字经济对实体行业供需结构的调节作用。针对市场化程度较低、以及价格机制难以充分发挥作用的地区以及完全垄断与寡头竞争市场,如铁路、邮政等公共事业部门,数字经济能够有效地替代价格机制进行供需结构的调节,补足行业发展短板、提升产业发展效率。因此,政府应当鼓励数字经济对该部分地区及行业的渗透,畅通、健全数字经济的信息反馈、信息传递渠道,促进行业、地区间的协同发展。

[注 释]

① 中共中央总书记习近平在中共中央政治局第三十六次集体学习上的讲话,2016年10月。

② 数据来源:中国信息通信研究院《中国数字经济发展白皮书(2017年)》,2017年7月;中国信息通信研究院《中国数字经济发展白皮书》,2021年4月。

③ 习近平在G20大阪峰会数字经济特别会议上的讲话,2019年6月28日。

④ 王军等(2021)选取数字产业化,产业数字化,数字基础设施建设,以及数字经济发展环境4项一级指标,9项二级指标,30项三级指标运用熵值法对数字经济的发展水平进行了测度。

⑤ 白俊红和刘宇英基于王小鲁(2017)等的市场化水平计算方法,在以2008年为基期的基础上,通过设置虚拟变量D,控制了两个时段上的指数变化影响,最终计算出市场化水平程度。

[参考文献]

[1]中共中央文献研究室.习近平关于社会主义论述摘篇[M].北京:中央文献出版社,2017:116.

[2]中共中央宣传部.习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要[M].北京:人民出版社,2019:118.

[3]黄群慧.论新时期中国实体经济的发展[J].中国工业经济,2017(9):5-24.

[4]中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要[M].北京:人民出版社,2021:46.

[5]刘洋.虚拟经济与实体经济背离对现代金融危机的影响研究[J].经济问题,2015(1):23-26,88.

[6]苏治,方彤,尹力博.中国虚拟经济与实体经济的关联性——基于规模和周期视角的实证研究[J].中国社会科学,2017(8):87-109,205-206.

[7]贾康,苏京春.论供给侧改革[J].管理世界,2016(3):1-24.

[8]董竹,周悦.金融体系、供给侧结构性改革与实体经济发展[J].经济学家,2019(6):80-89.

[9]李扬.“金融服务实体经济”辨[J].经济研究,2017,52(6):4-16.

[10]张杰.中国产业结构转型升级中的障碍、困局与改革展望[J].中国人民大学学报,2016,30(5):29-37.

[11]何师元.“互联网+金融”新业态与实体经济发展的关联度[J].改革,2015(7):72-81.

[12]刘超,马玉洁,史同飞.我国实体经济发展困境与新动能探索研究——基于金融创新和技术创新视角[J].现代财经(天津财经大学学报),2019,39(12):3-19.

[13]肖翔,贾丽桓.实体经济结构性供需失衡的三维治理逻辑[J].理論视野,2020(9):54-60.

[14]黄锐,赖晓冰,赵丹妮,等.数字金融能否缓解企业融资困境——效用识别、特征机制与监管评估[J].中国经济问题,2021(1):52-66.

[15]汪亚楠,叶欣,许林.数字金融能提振实体经济吗[J].财经科学,2020(3):1-13.

[16]任保平,宋文月.新一代人工智能和实体经济深度融合促进高质量发展的效应与路径[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2019,49(5):6-13.

[17]李辉.大数据推动我国经济高质量发展的理论机理、实践基础与政策选择[J].经济学家,2019(3):52-59.

[18]张伯旭,李辉.推动互联网与制造业深度融合——基于“互联网+”创新的机制和路径[J].经济与管理研究,2017,38(2):87-96.

[19]王军,朱杰,罗茜.中国数字经济发展水平及演变测度[J].数量经济技术经济研究,2021(7):24-34.

[20]郭晗,廉玉妍.数字经济与中国未来经济新动能培育[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2020,50(1):65-72.

[21]王开科,吴国兵,章贵军.数字经济发展改善了生产效率吗[J].经济学家,2020(10):24-34.

[22]张昕蔚.数字经济条件下的创新模式演化研究[J].经济学家,2019(7):32-39.

[23]张永恒,王家庭.数字经济发展是否降低了中国要素错配水平?[J].统计与信息论坛,2020,35(9):62-71.

[24]荆文君,孙宝文.数字经济促进经济高质量发展:一个理论分析框架[J].经济学家,2019(2):66-73.

[25]焦勇.数字经济赋能制造业转型:从价值重塑到价值创造[J].经济学家,2020(6):87-94.

[26]李晓华.数字经济新特征与数字经济新动能的形成机制[J].改革,2019(11):40-51.

[27]何大安.数字经济下内循环为主战略的理论分析[J].社会科学战线,2020(12):36-47.

[28]张林,温涛.中国实体经济增长的时空特征与动态演进[J].数量经济技术经济研究,2020,37(3):47-66.

[29]罗能生,罗富政.改革开放以来我国实体经济演变趋势及其影响因素研究[J].中国软科学,2012(11):19-28.

[30]樊光义,张协奎.房地产市场化改革与实体经济发展——兼论金融的调节作用[J].南方经济,2022(1):35-55.

[31]干春晖,郑若谷,余典范.中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响[J].经济研究,2011,46(5):4-16,31.

[32]安辉,迟箖,谷宇.FDI视角下国际金融危机对中国实体经济的传导与冲击效应研究[J].经济社会体制比较,2011(3):146-153.

[33]陈丰华.金融服务实体经济发展效率的影响因素研究[J].现代经济探讨,2021(12):71-80.

[34]马亚明,张立乐.地方政府债务扩张对实体经济资本配置效率的影响——基于房地产价格的中介效应[J].中南财经政法大学学报,2022(1):98-109.

[35]蒋业宏.我国金融开放、金融创新与金融风险之间的相互传导影响机制研究[J].新疆社会科学,2020(5):30-38,170-171.

[36]温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014,22(5):731-745.

[37]白俊红,刘宇英.对外直接投资能否改善中国的资源错配[J].中国工业经济,2018(1):60-78.

[38]BRUCE E HANSEN. Threshold effects in non-dynamic panels: estimation, testing, and inference[J]. Journal of econometrics,1999,93(2):345-368.

Study on the Impact of Digital Economy Developmenton Real Economy

Luo Xi, Wang Jun, Zhu Jie

(School of Economics, Southwestern University of Finance and Economics, Chengdu 611130, China)

Abstract: As a new model and new driving force for high-quality economic development in the new development stage, the development of the digital economy is of great significance to boost China’s real economy, enhance international competitiveness, and build a new development pattern. Based on the panel data of China’s provinces (municipalities and autonomous regions) from 2013 to 2019, this paper conducts an empirical test on the basis of theoretical analysis of the effect and mechanism of the digital economy on the real economy. The results show that the development of the digital economy has significantly improved the development of the real economy. On the one hand, the digital economy directly affects the real economy through the development of industrial digitization and digital industrialization; on the other hand, the digital economy indirectly promotes the development of the real economy by influencing the supply and demand structure of the real industry and rationalizing the industrial structure. The impact of the development of the digital economy on the real economy shows differences under different levels of marketization and economic development, as well as the substitution and complementarity of traditional supply and demand adjustment policies. Based on this, this article proposes the sustainable promotion of digital industrialization and the development of industrial digitalization to ensure the internal driving force of the digital economy. At the same time, it focuses on the implementation of the digital economy to implement policies based on the differences in the market environment.

Key words:digital economy; real economy; economic supply and demand structure; industrial structure rationalization

(責任编辑:张梦楠)

收稿日期:2022-02-21

基金项目:中央高校基本科研业务费专项资金资助项目《数字经济驱动农业高质量发展的内在机制与实现路径研究》(JBK2202011)。

作者简介:罗茜(1989—),女,四川成都人,西南财经大学经济学院博士研究生,主要研究方向为数字经济与“三农”;王军(1991—),男,安徽定远人,博士,西南财经大学经济学院副教授,主要研究方向为经济增长、数字经济与“三农”;朱杰(1996—),男,四川南充人,西南财经大学经济学院博士研究生,主要研究方向为数字经济与“三农”。