串联城乡的“翡翠项链”

——云南保山昌宁县城镇核心区右甸河流域公园系统

元有(成都)规划设计有限公司

1 背景

位于云南省保山市的昌宁县,是多民族山区农业县,人文与旅游资源丰富,县城四面环山,澜沧江的一级支流、被誉为母亲河的右甸河穿过坝谷。得益于农业的发展,昌宁县城镇核心区保留了数千亩农田,形成了田城相间的格局。但昌宁面临的问题也很突出:1)城镇扩张对农田保护造成压力;2)在2019年以前昌宁县仍是“国家级贫困县”,如何让绿水青山为当地民众带来更大的福祉,实现经济、生态、社会的同步转型与提升是西部欠发达地区面临的普遍问题。

2 挑战

2015年,昌宁制定了“通过全面改善人居环境促进发展旅游服务业、一三产有机融合发展”的战略方针。设计团队受邀来到昌宁,经过实地调研发现昌宁人居环境方面存在五大问题和矛盾:1)保护被城镇挤压的田园空间与拓展生态、游憩等复合功能空间的矛盾;2)过去对右甸河干流及各支流截弯改直、渠化硬化的改造,造成右甸河雨季防洪排涝需求与滨河景观亲水性之间的矛盾;3)水污染与农业生产、城市用水、环境风貌之间的矛盾;4)日益增长的休闲旅游需求与城市生态开放空间及公共服务设施缺失的矛盾;5)少数民族村寨和城市的疏离,与促进民族和谐、加强本土认同感之间的矛盾。

为了解决上述问题与矛盾,依托昌宁固有的山水田园城市特质和右甸河优美的风光带,设计团队制定了以右甸河流域综合治理为切入点,将水利设施提升、水环境修复和滨水景观打造相融合的“三位一体”策略,将田园风光、自然环境与城市景观充分融合,以期全面完善生态基础设施、提升人居环境,呈现“城田相间、城林相映、城水相依”的整体风貌及全域公园格局,为昌宁旅游服务业发展、实现全域旅游目标奠定良好的基础。

3 策略与途径

“三位一体”策略在中国流域治理和生态景观实践中具有很强的创新性,它强调水利、环境与景观3个专业的融合,改变了过去三者由不同部门主管、不同设计单位独立设计、不同施工单位分头实施的惯例。首先由政府抽调相关部门人员成立右甸河综合治理项目工程管理局,再由专业齐备的设计团队制定覆盖全域、全周期的整体方案,有助于后期更好地分步实施建设。

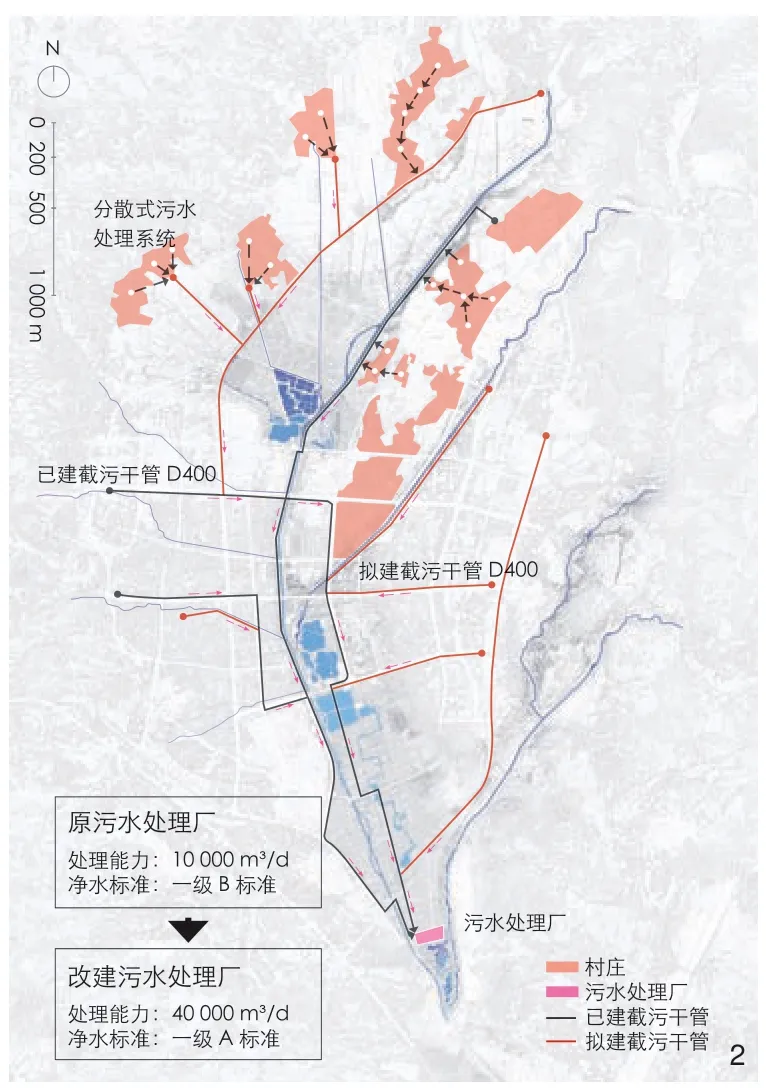

1)水利设施提升方面:右甸河是承担昌宁主要防洪任务的中小河流,截弯改直、渠化硬化等传统治河手段已经凸显问题,原来10年一遇防洪等级已不能满足功能需求,按照生态原则重新治河成为中小流域治理的第一要务。设计将城市河道10年一遇防洪等级提升为20年一遇的同时,在清真河、后小河等支流上设置湖泊湿地,起到对瞬时洪水的蓄滞作用,缓解右甸河主河道的行洪压力。2)水环境修复方面:在完善城乡截污设施的基础上,通过建设农田表流湿地、潜流湿地、滨湖湿地,系统解决农业面源污染及村寨生活污水问题。3)滨水景观打造方面:因地制宜地利用田园与河渠风貌的现状资源,并加以改造,形成既融于环境又能体现地域特色和场地精神的现代公共空间(图1~3)。

1 水利系统规划图Planning diagram of water conservancy system

2 水环境系统规划图Planning diagram of water environment system

3 滨水景观系统规划图Planning diagram of waterfront landscape system

项目以右甸河7.5 km核心段为主轴,以右甸河绿道公园贯通南北,连接水环境生态治理示范园、运动公园、茶韵公园、星河田野等各个开放空间,逐渐形成由多条河流廊道及多个公园构成的全域公园,宛如一条串联城乡的“翡翠项链”(图4~6)。

4 串联城乡的“翡翠项链”“Emerald necklace” linking urban and rural areas

5 位于右甸河上游的水环境生态治理示范园Water Environment and Ecological Treatment Demonstration Park located in the upstream of Youdian River

6 位于右甸河中游的茶韵公园和远处的星河田野Chayun Park in the midstream of Youdian River and Star River Field afar

4 实施亮点

4.1 水资源管理与水环境治理

昌宁旱雨两季分明,雨季(5月初—10月下旬)降水量约占全年降水量的80%,旱季仅占20%。针对水资源全年分布不均的情况,设计团队一方面通过局部拓宽、分流等手段提升主河道以及主要支流水系的防洪标准;另一方面在支流与右甸河干流交汇前增加了3处包含湿地或湖面的蓄滞洪区,常水位水域面积约30 hm2,可额外容纳水量26.6万m3,能在雨季蓄滞瞬时径流,从而显著降低雨洪风险,并在旱季为上、下游的公园持续提供景观用水。

经调研,水污染源主要为周边城郊村寨和集中安置点散排的生活污水和农业灌溉尾水。采取的治理方案包括:1)在城区沿河道完善截污干管;2)针对村庄增加分散式处理设施,将收集的生活污水接入截污管网,最终导入城南污水处理厂,并对现有污水处理厂进行扩建改造,将其处理能力从1万m3/d提升至4万m3/d,净水标准也从一级B标准提升到一级A标准。

在村寨与城镇截污治污设施得以完善的同时,作为蓄滞洪区的湿地公园同样起到优化水环境的作用。设计团队将右甸河2条支流引入位于上游的水环境生态治理示范园中,通过农田表流湿地、潜流湿地以及滨湖湿地组成的湿地系统进行水质净化,清除上游村落的生活污染物与农业面源污染,将由此形成的优于Ⅲ类水质的景观用水汇入公园中的湖泊并补给下游其他公园的景观水体(图7)。

7 人工湿地系统流程图Flowchart of artificial wetland system

4.2 功能复合的农田生态景观

环山脉水、田城相拥是昌宁优良的空间本底,为了在保护农田、延续优势的同时,缓解生态压力、满足人们的游憩需求,设计团队统筹考虑县城南北两片与城镇相邻的农田区域,在保证基本农田不被侵占的前提下赋予其生态、游赏功能。

1)将农田基础设施景观化,在公园核心区或主要游览路径附近重新设计建造灌溉渠、机耕道、田埂路等农业基础设施,使其在保证农业生产的同时与公园风貌更加融合(图8);2)在部分农田区域轮作观赏性强的作物,由农业公司整体运营,增加季节性观赏景观,也能有一定收入反哺公园运维;3)通过季节性的水道串联农田和公园之间的池塘和湿地,整个毛细渠道系统均不做防渗或硬化处理,沿水道配植种类多样的乔灌草,并保证乡土植物在群落演进中的主导性。这些区域没有道路穿行,可以减少人为干扰,从而形成连通场地内及周边更大范围的生物廊道(图9),为本土昆虫、动物提供生存环境和迁徙通道,有助于减小农业生产对生物多样性的影响,同时也可为游人提供更生态的观赏体验。

8 景观化的灌溉渠和周围的农田Landscaped irrigation canal and surrounding farmlands

9 联系公园、农田和自然的生物廊道Biological corridors linking parks, farmlands and nature

基于以上措施,通过综合性湿地系统、农田生物廊道、河心岛及泛洪区的建立,形成城镇、田野和自然之间的过渡带,在保证农业生产与农业经济的同时,为生物多样性和生态系统稳定性提供保障,从而构建可持续的河流与农田生态系统,使其能对未来的干扰进行自发调整,并随着时间的推移不断变化与优化。

4.3 文化符号及隐喻

虽然在公元前就有哀牢人在此繁衍耕作,但昌宁并不是一座历史文化名城,所以在公园的文化传递方面没有非常独特的元素,同样也没有过多的历史保护限制。因此,设计团队有机会用当代的审美和设计语言来谱写今天的昌宁,为未来的昌宁提升文化自信并提供发展机遇。为了用隐喻方法再现“天光云影”的昌宁山水田园景象,并在有机但无序的农田肌理上标识出公园的场域,从而传递出代表农业的秩序感与安全感,设计师以场地中最显著的清真河为轴线排布了50 m×50 m的方格网,并在交汇点上设置了一系列的云亭和作为区域地标的云塔,构成了具有时代性的大地景观。“云”构筑(图10)采用三维空间网架结构,能够呈现较为显著的体量但保持轻盈和透明的质感,灵感正是来自从飞机上俯瞰时漂浮在昌宁广袤田野上的云朵。

10 广袤田园中点缀的“云”构筑Cloud-themed structures embellished in the vast field

在功能上,“云”构筑为游人提供了点状的休憩场地,而构筑之间的联系形成了独立于农业生产之外的游览路线。结合不同的场地条件,云亭呈现出不同的形态,并提供不同的功能,如水中亭、古井亭、樱花亭、依田亭等。云塔位于轴线顶端,塔高20 m,矗立湖滨,共5层可供游客登临,内置雾喷系统,开启时水雾与河谷升腾的雾气融为一体(图11),夜间灯亮,呈现剔透之感,让云塔成了公园乃至昌宁的新地标。

11 融入晨雾的云塔Cloud Tower blended into morning fog

4.4 城乡与民族的融合

主轴线南侧起点是向城市开放的公园入口,北侧则一直通向山脚的回族村寨,整条轴线两侧种满了云南冬樱花(Prunus cerasoides),每逢冬末春初都会变成一条粉色的长廊,被称为“樱花之路”(图12)。这条轴线前身是一条汇入右甸河的灌溉渠——清真河,因水系统改造而局部改道,从而变成了城北区域的一条主要通道,承担起城镇居民和村寨居民日常生产生活的步行交通功能,也成为人们休闲聚会以及民俗活动的集散场所。借此,回族聚居区与县城这2个原本相对独立的片区通过樱花之路联系起来,各族民众的生活也在田园和公园中得以融合,进而促进各民族的交流,减少隔阂。

12 从公园通向回族村寨的樱花之路Cherry Blossom Road extending from the park to the Hui Village

5 结语

以水为中心所开展的水资源利用、水环境治理、农业功能复合化、公共游憩空间建设等实践,使右甸河项目的社会文化效应远远超出了环境整治工程的维度,彰显了山水林田湖生命共同体的深刻内涵。

从2017年起陆续投入使用的公园系统,彻底改变了县城缺乏公共游憩设施与功能的局面,并从多方面助力昌宁的发展:2017年10月,住房和城乡建设部授予昌宁“国家园林县城”称号;2020年,“右甸河田园生态旅游区”挂牌国家AAAA级旅游景区;2021年,右甸河入围生态环境部“美丽河湖”优秀案例。至此,通过以水为脉、生态景观统筹的综合治理与发展,昌宁这座边陲小镇已经蜕变为一颗滇西明珠。