发达国家科学传播政策分析以及对我国的启示

赵玉龙 鞠思婷 郭进京 杨思飞 陈秀娟 欧阳峥峥

[摘 要] 科学传播政策指导着科学传播活动的组织、开展、监督、评价等各个方面,保证了科学传播的效果。借鉴发达国家科学传播政策制定和实施的经验,有助于完善我国科学传播政策体系。以美国、英国、日本、韩国、澳大利亚、加拿大等部分发达国家为对象,采用文献调研法和网络调研法收集整理相关资料,从科学传播政策的制定理念、制定过程、倡导内容、实施机制以及效果评价等方面进行研究分析,进而提出我国科普政策的制定与实施应符合本国阶段性目标要求,从“公众理解科学”转向“公众参与科学”,创新科普内容和形式,系统化建设科普能力,监督科普政策的执行和效果评估等建议。

[关键词]科学传播 科普政策 双向沟通 政策实施 政策评价

[中图分类号] G20 [文献标识码] A [ DOI ] 10.19293/j.cnki.1673-8357.2022.03.009

科学传播(science communication)包括科学家之间的专业交流、科学家与公众之間的互动、科学的媒介呈现和人们在生活中使用科学知识的方式[1],是各种活动的总称,有助于启发公众科学思维,扩展科学认知,增强公民参与科学事件的能力,是体现国家综合实力的重要因素。科学传播的发展直接影响了公民科学素质的提升,2020年我国公民具备科学素质的比例为10.56%,远低于美国的28%(2016年)[2]、加拿大的42%(2014年)[3]。科学传播的开展离不开科学传播政策的引导和支持,其决定了科学传播行为的组织、开展、监督、评价等各个方面,保障了科学传播的效果。发达国家普遍重视科学传播政策的制定与实施,例如美国在政府发布的各种科技和教育政策支持下,建立起由政府、学校、研究机构、企业、民间组织等多方参与协同的科学传播体系[4]。英国在2017年3月发布了《科学传播与参与》(Science Communication and Engagement)报告,开展调查并提出建立针对性科学误报纠正机制、政府应该促进和增强科学在决策中的作用、平衡科学与政治间的关系等针对性建议[5]。日本[6]、韩国[7]也制定了相关的科学传播政策和法律,以提高全体国民科学素质,增强国家综合国力。科学传播是我国科学普及事业的重要组成部分,20世纪90年代之后,我国逐渐出台了许多推动科普事业发展的法规政策,初步形成了包括国家、部门、地方三个层级的科普政策体系[8],推动了我国科普事业的发展。

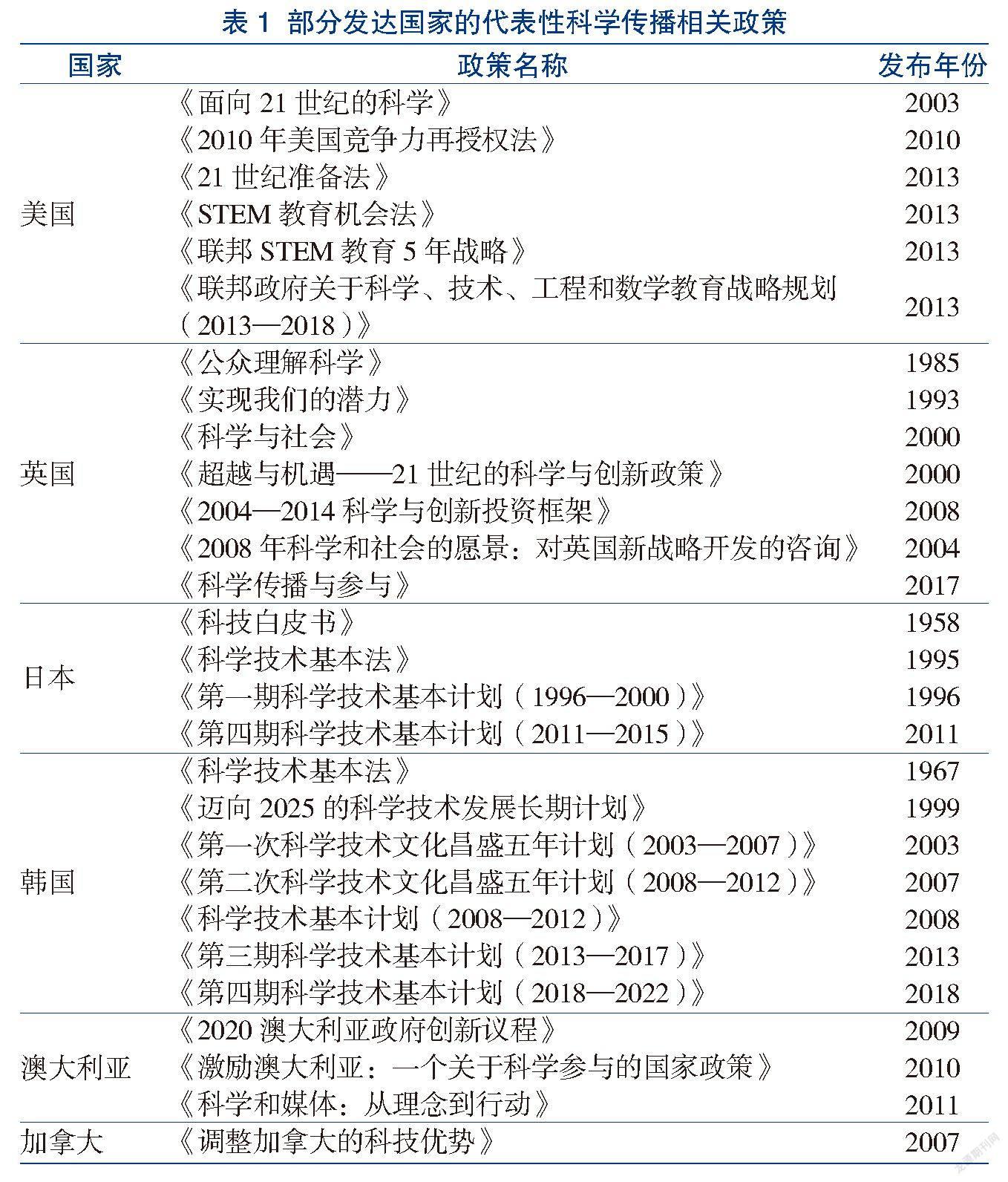

科学传播政策是指政府制定的有关科学传播的政策,既有提供宏观指导的法规、决定和规划等,也包括在其他政策文本中涉及的有关科学传播的内容[9]。当前有关科学传播政策的研究,主要是针对具体国家或地区、领域、群体的科学传播政策动态介绍、政策梳理与评述,缺乏对某一类国家整个政策体系的完整梳理和分析。本研究选取部分发达国家(如美国、英国、日本、韩国、澳大利亚、加拿大等),结合其发布的代表性科学传播政策或包含科学传播政策的科技政策和教育政策(见表1),从政策的制定理念、制定过程、倡导内容、实施机制以及实施效果评价等方面进行研究分析,以期为我国科普政策的制定和实施提出建议。

1发达国家科学传播政策的制定理念

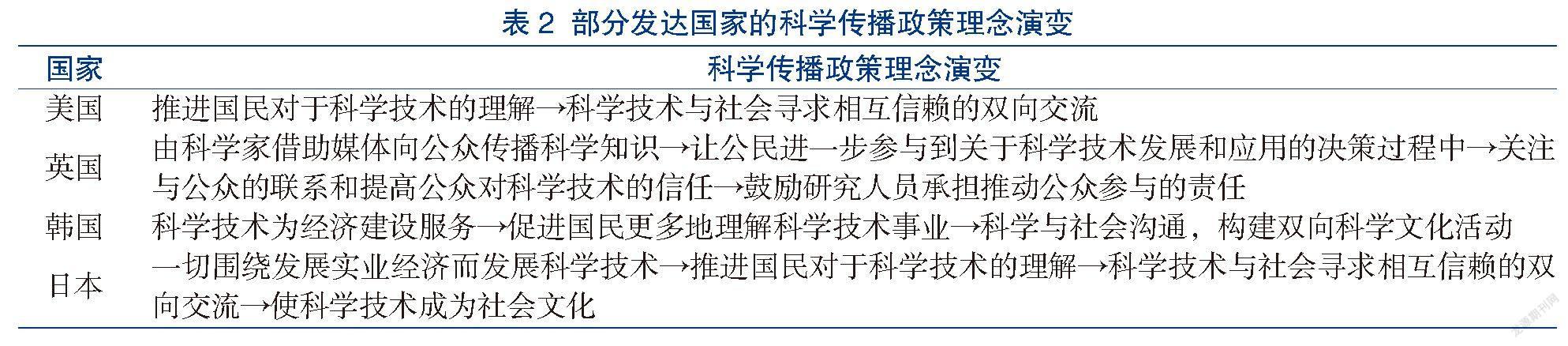

不同国家科学传播政策的侧重点不同,政策制定依据和理念也在不断演变(见表2)。总体看来,虽然社会语境和出发点略有差异,但科学传播政策制定理念主要涵盖以下三点:增进公众理解科学(科学与社会角度);储备科技人才(向公众传播科学知识);培育科学文化,作为国家发展战略的一部分。

1.1 从科学与社会的角度制定政策

在科学与社会的角度下,决策者关心的是公众与科学之间的理解与信任,以及公众参与科学的有效模式。例如,英国政府在科学与社会的议题下,围绕“公众理解科学”“公众参与科学技术”制定了一系列国家层面的科学传播政策。韩国在“科技大众化”的视角下,经历了从“科学技术为经济建设服务”到“国民理解科学技术事业”,再到“科学与社会的沟通”的双向科学文化活动[10]。美国国家科学基金会(National Science Foundation,NSF)强制性要求课题研究成果要用于公众教育,激励科学家参与到面向大众的科学传播中[11]。

1.2 从储备科技人才的角度制定政策

开展科学教育、培养和储备科技人才是国家发展战略的需要。美国自20世纪70年代以来,在联邦政府层面的科学传播活动都以大众科学传播和科学教育两条线进行。美国通过史密森学会(Smithsonian Institution,SI)

协调青少年科学、技术、工程和数学(Science,

Technology,Engineering,Mathematics,STEM)

教育,以加强美国STEM领域后备人才的培养和储备[12]。美国科学促进会(American Association for the Advancement of Science,AAAS)于1985年启动“2061计划”[13],该计划的核心是培养科学技术方面的中青年人才。进入21世纪,美国政府通过一系列STEM教育相关法案,如《STEM教育机会法》《STEM教育财政预算案》等,实施科学传播策略。日本为了培养有创造力的科技人才,制定了以“加大对青少年的科学技术启蒙教育”和“加大对科学传播人才的培养”为主的科技政策[14]。

1.3 从培育科学文化的角度制定政策

当科学直接与大众相联系,而不直接与教育或科技人才培养挂钩的时候,科学通常会以科学素质或科学文化的方式出现在政策中,实现大众与科学之间的沟通。例如,为增强公众对科学的信任和对科学家的尊重,英国上议院科学技术特别委员会发表《科学与社会》(Science and Society)报告[15],提出“公众参与科学技术”(Public Engagement with Science and Technology,PEST)新战略,科学家与公众的交流方式转为双向沟通交流模式,营造公民进一步参与科学技术发展和应用决策的文化氛围。加拿大也将开展科学传播、提升科学素质、培育科学文化作为国家发展战略的一部分,不同的政府部门同社会各界(如科学共同体、教育界、产业界、学协会等)协作,共同培育科学文化。日本在21世纪初也提出了“使科学技术成为社会文化”的观点。

2发达国家科学传播政策的制定过程

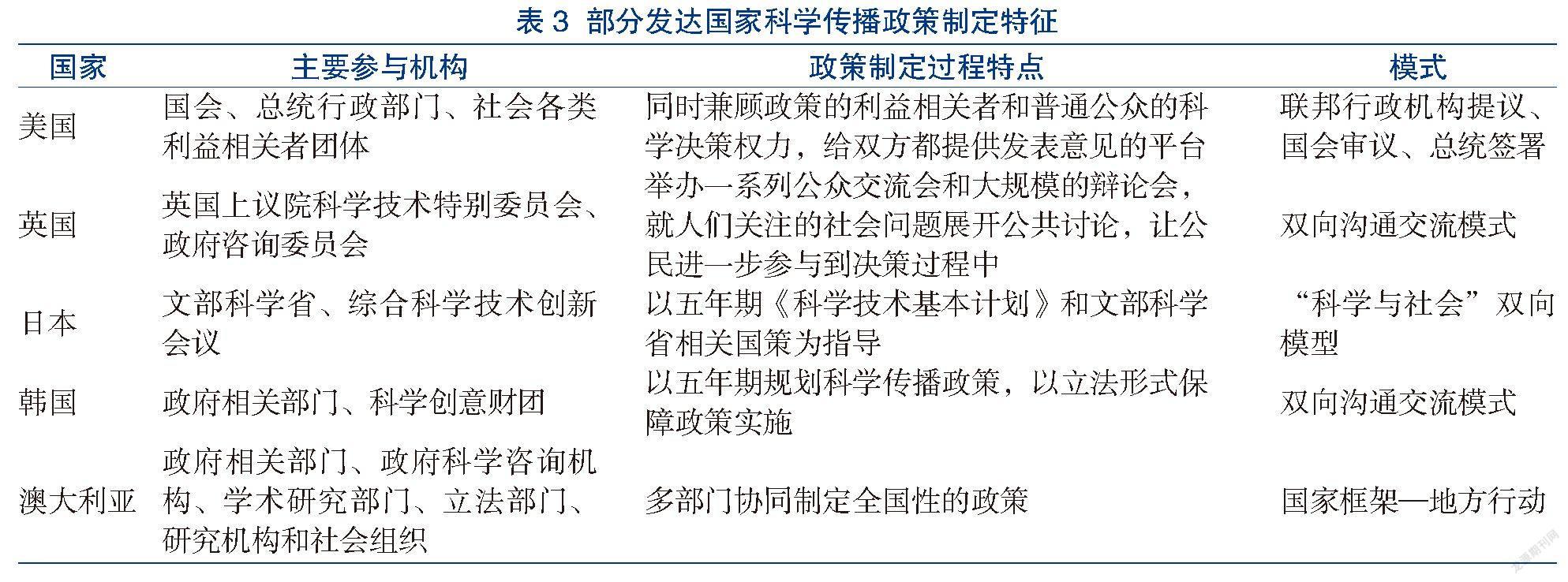

政策的制定与国家意识形态和政治制度相关。在西方立法、行政和司法三权分立的政治体制下,科学传播政策的制定有其独有的特征(见表3)。以下将对政策制定过程的特点进行具体阐述。

2.1 多部门分工协作科学化制定政策

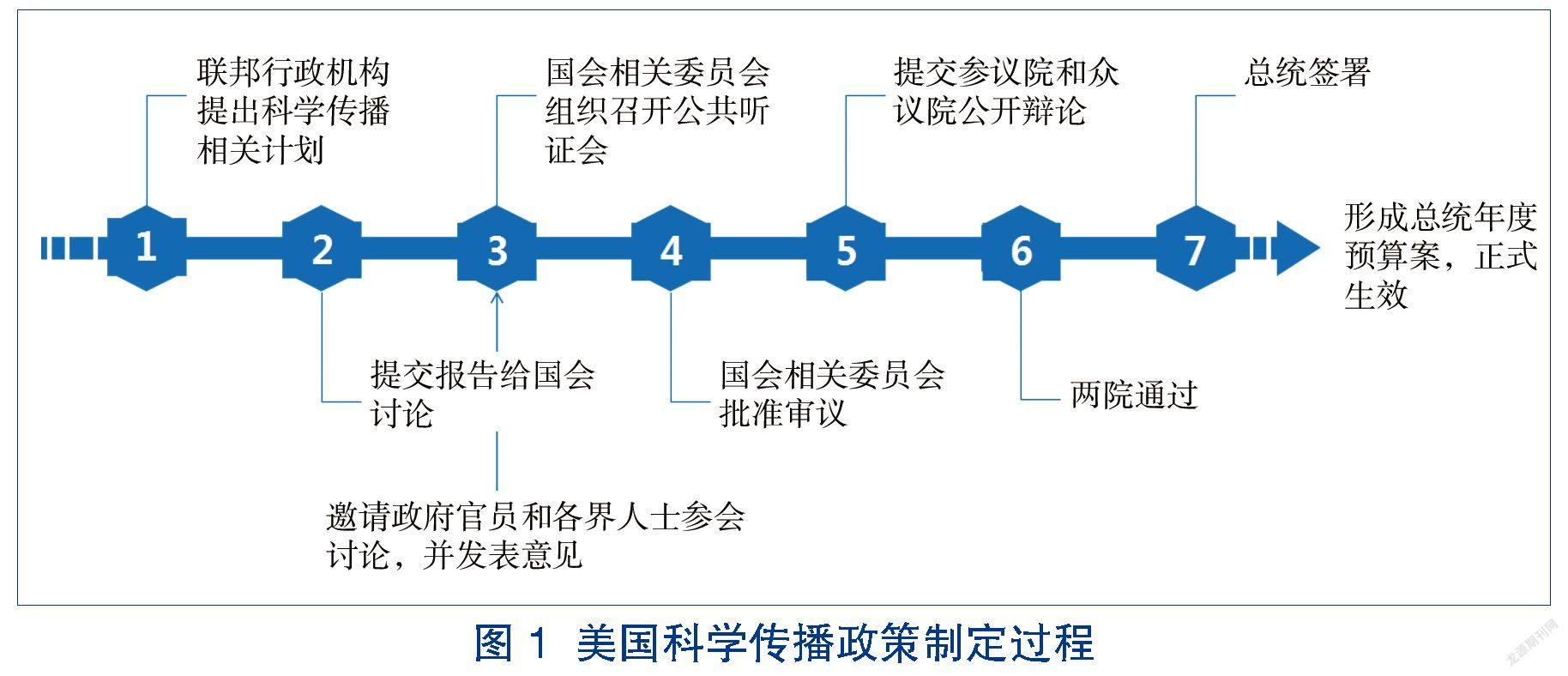

美国、英国、日本、韩国、澳大利亚等发达国家在制定科学传播政策时,依靠多个部门分工协作,共同推动政策制定。以美国为例,整个科学传播政策的决策过程由国会(主要负责投资经费审批)和总统行政部门(负责科学传播政策的提出、协调和论证)共同决策。整个决策流程见图1:首先由联邦行政机构提出科学传播相关计划,然后提交报告给国会讨论;国会相关委员会组织召开一系列公共听证会听取公众意见并进行审议(可批准、修订甚至否决计划);审议通过后提交参议院和众议院进行公开辩论;两院通过并经总统签署后,形成总统年度预算案,计划正式生效。该程序同时兼顾了政策的利益相关者和普通公众的科学决策权力,给双方都提供了发表意见的平台。美国的政策制定过程基本代表了其他西方国家的普遍性特征[16]。

2.2 决策咨询机构发挥建言献策作用

科学传播政策的制定是多方合作的结果,决策咨詢机构在其中发挥着建言献策的作用。例如,美国总统科技顾问委员会(President’s Council of Advisors on Science and Technology,PCAST)的功能之一是向总统提供科学、技术和创新政策的建议,例如《为了美国的未来:准备和激励STEM科学教育执行报告》《参与卓越:培养另外100万名获得科学技术工程和数学专业学位的大学毕业生》等政策的制定,PCAST都参与其中。其他重要的咨询机构,如美国国家科学院(National Academy of Sciences,NAS)、AAAS、美国化学学会(American Chemical Society,ACS)、美国物理学会(American Physical Society,APS )以及各类工程学会等,都会参与科学传播政策制定的讨论。AAAS、NSF和SI更是直接参与了美国STEM教育政策的制定并推动实施。

2.3 政策制定遵循双向沟通交流模式

21世纪初,欧美等发达国家由“推进国民对于科学技术的理解”转向“科学技术与社会寻求相互依赖的双向交流”之路。以英国为例,《公众理解科学》报告于1985年发布之后,英国政府首次将科学推广政策列入政府计划,并据此采取“自上而下”的科学传播模式[17]。2000年英国提出“公众参与科学技术”新战略,由“自上而下”模式转变为双向沟通交流模式,公民进一步参与到关于科学技术发展和应用的决策过程中。

3发达国家科学传播政策的倡导内容

科学传播政策的实施需要借助多种传播基础设施和平台,组织开展多种传播活动,创作传播作品等向公众传播科学理念和知识,培养下一代科学后备人才。

3.1 鼓励建设科学传播基础设施

发达国家的政府与机构非常重视科学传播基础设施的建设。一方面,大力支持专门从事科学传播的场馆的建设,如NSF每年提供给SI大量经费用于运行其旗下的博物馆和科技馆、资助建设6个微观科学与工程研究中心和国家纳米技术基础设施网络等,很多高校也建有博物馆并向公众开放。经过长期积淀与发展,发达国家科学传播场馆颇具特色,主要体现在:利用多媒体平台提供以体验、互动为主的展览;利用移动技术增强观众体验感,增强服务意识;为观众持续提供高质量的原创展品;将科学普及与科学教育相融合;注重运用新技术等。另外,发达国家非常鼓励科研机构依靠其科研仪器的优势进行科学传播,因此很多著名科学实验室也热衷于进行科学传播,如英国著名物理实验室——剑桥大学卡文迪许实验室[18]、美国麻省理工学院林肯实验室[19],在进行科学研究的同时,也一直嵌入式地进行科学传播,确保将科学发现准确、及时、公开、透明地向社会传播,让公众理解物理学实验与人类社会之间的联系,理解基础科学的价值。

3.2 组织开展公众科学传播活动

组织大型的公众科学传播活动是发达国家广泛采用并固定为制度的一种科学传播手段。每个国家都有自己的科学节活动,如英国有英国科学节[20],英国科学、工程与技术周[21],爱丁堡国际科技节[22]以及英国剑桥科学节[23];日本每年会举办科技周、青少年科学节、儿童读书日、机器人节等[24]。另外,围绕不同的主题科学日举办科学传播活动也十分普遍,如美国、英国、加拿大、韩国等国每年都举办世界地球日科学传播活动等[25]。利用纪念日开展科学传播活动是发达国家的普遍做法。例如,美国的“爱因斯坦庆祝节日”提高了参与者的知识储备和对科学艺术活动的兴趣[26];英国在庆祝1714年发布的《经度法》300周年期间,通过举办“船舶、时钟和星星:寻求经度的故事”主题活动,达到了传播经度相关知识的效果[27]。同时,各国政府也常将科学传播与当地文化结合。科学咖啡馆[28]、科学辩论、科学巡游等也是各国经常使用的科学传播活动形式。

政府和社会各界也十分重视面向青少年的科学传播活动。美国、日本、韩国等国除举办面向社会公众的科学节之外,还举办针对青少年的科学节活动,或者在科学节活动中专门设置青少年版块。青少年科学竞赛、青少年科学节、中小学生科学营地活动等,是这些国家经常采用的活动形式,例如英特尔国际科学与工程大奖赛(Intel International Science and Engineering Fair,Intel ISEF)[29]是目前国际上最高级别的青少年科技赛事,每年都有来自70多个国家和地区的近1 800位学生参加比赛。

3.3 建立科学家与公众对话平台

为拉近科学与公众之间的距离,发达国家积极创新科学传播形式,建立科学家与公众对话互动的机制,创造科学技术与社会之间互相的、双向的、可供自由交流的平台。其中英国皇家学会的很多做法值得推荐[30]。首先,英国皇家学会非常注重树立“平民科学家”形象,在多数科学传播活动中都会设置“科学咖啡馆”版块,供科学家就大众关心的科技问题进行讲解。英国皇家学会设计“皇家学会对话”活动,每年通过举办地区性和全国性论坛,讨论有关科学或技术发展带来的社会问题,让科学家与公众面对面分享和交换意见,为科学政策和决策制定建言献策。其次,英国皇家学会也非常鼓励科学家与政府官员对话,例如“下议院议员——科学家对子计划”,为领军科研工作者与英国下议院议员之间搭建了对话桥梁。最后,英国皇家学会也鼓励科学家与媒体对话,如发布“与媒体友好的科学家目录”建议,力求在学术界和新闻界建立一种开放积极的传播对话机制,鼓励更多不同类型的科学家主动面对新闻媒体。同时为科学家设立媒体培训课程,鼓励科学家参与“科学专栏”建设等。

除了传统的科学家与公众对话的方式,发达国家还开发了一些新型的科学传播形式,例如“科学商店”(将公众提出的问题转化为课题,寻找专业人员完成该课题并将科研成果以通俗易懂的方式传播给公众)、“共识会议”(公众与科学家就某些有争议的科学技术问题进行对话交流形成共识)等,为科学家提供平台,充分调动其参与科学传播的积极性[31]。另外,美国、英国、澳大利亚等国的科学家组织、科研机构、高校等通过开设培训班、编写科学家科普实用手册等多种举措,帮助科学家增强传播能力[32]。

3.4 奖励优秀的科学传播作品

发达国家非常重视并鼓励科学传播内容的创作,有非常多正式和非正式的科学写作组织,并配套各种科学写作奖项,催生了很多优秀的科学传播作品。

在科学写作组织中,科学作家协会最为典型。美国、英国、加拿大三国科学作家协会均为全国性学会,协会会员均以科技新闻记者为主,也包括以科学传播为目的、利用各种媒介开展创作和活动的其他人士。科学写作的外围环境,例如科学写作服务机构(如美国的科学服务通讯社、促进科学写作委员会等)会为科学传播者提供科学信息资源获取、写作培训等服务。科学媒体中心在科学写作服务中扮演着重要角色,如英国科学媒体中心主要面向非专业记者,专门为没有报道科学问题经验和能力的记者及编辑提供支持。

发达国家设立了各种科学写作奖来奖励在科学写作方面有突出贡献的作者。例如科学作家奖(英国),美国科学作家协会奖和“社会中的科学”奖(美国),图书奖、科学传播奖、科学新闻奖以及数据新闻奖(加拿大)[33]。

3.5 加强媒体宣传与互动

21世纪以来,网络的发展给科学传播带来了新的机遇和挑战,各国纷纷采取“互联网+科学传播”模式开展科学传播工作,主要形态包括网络科学传播新闻、网络科学传播图书、网络科学传播影视和动漫、网络科学传播游戏、科学博客和微博、数字博物馆等。主要表现形式包括:(1)政府部门网站传播,如NSF、美国国家航空航天局(National Aeronautics and Space Administration,NASA)、美国农业部(United States Department of Agriculture,USDA)等,均是网络科学传播的重要阵地;(2)利用新闻媒体网站专门版块开展网络科学传播,如美国有线电视新闻网(Cable News Network,CNN)目前设置的健康版(Health)和科技版(Tech)与科学传播直接相关[34];(3)通过科研机构网站开展科学传播,如英国研究理事会(UK Research Councils,RCUK)网站设有英国科学、科学与社会、气候变化等版块;(4)科技类博物馆运营实体馆的同时通过网络拓展教育功能,如美国自然历史博物馆(American Museum of Natural History,AMNH)网站紧密结合其服务内容,利用移动导航系统,随时与公众进行对接,为公众提供在线游览、定制个性化参观路线、移步换位时提供图文并茂的馆藏信息和藏品介绍、远程实时分享参观体验等个性化服务[35];(5)结合移动应用与社交网络,鼓励用户参与科学传播,如探索频道(Discovery)的移动应用“WhizzBall!”,通过邀请Facebook和Twitter上的好友参加猜谜游戏来传播科学知识[36]。

4发达国家科学传播政策的实施机制

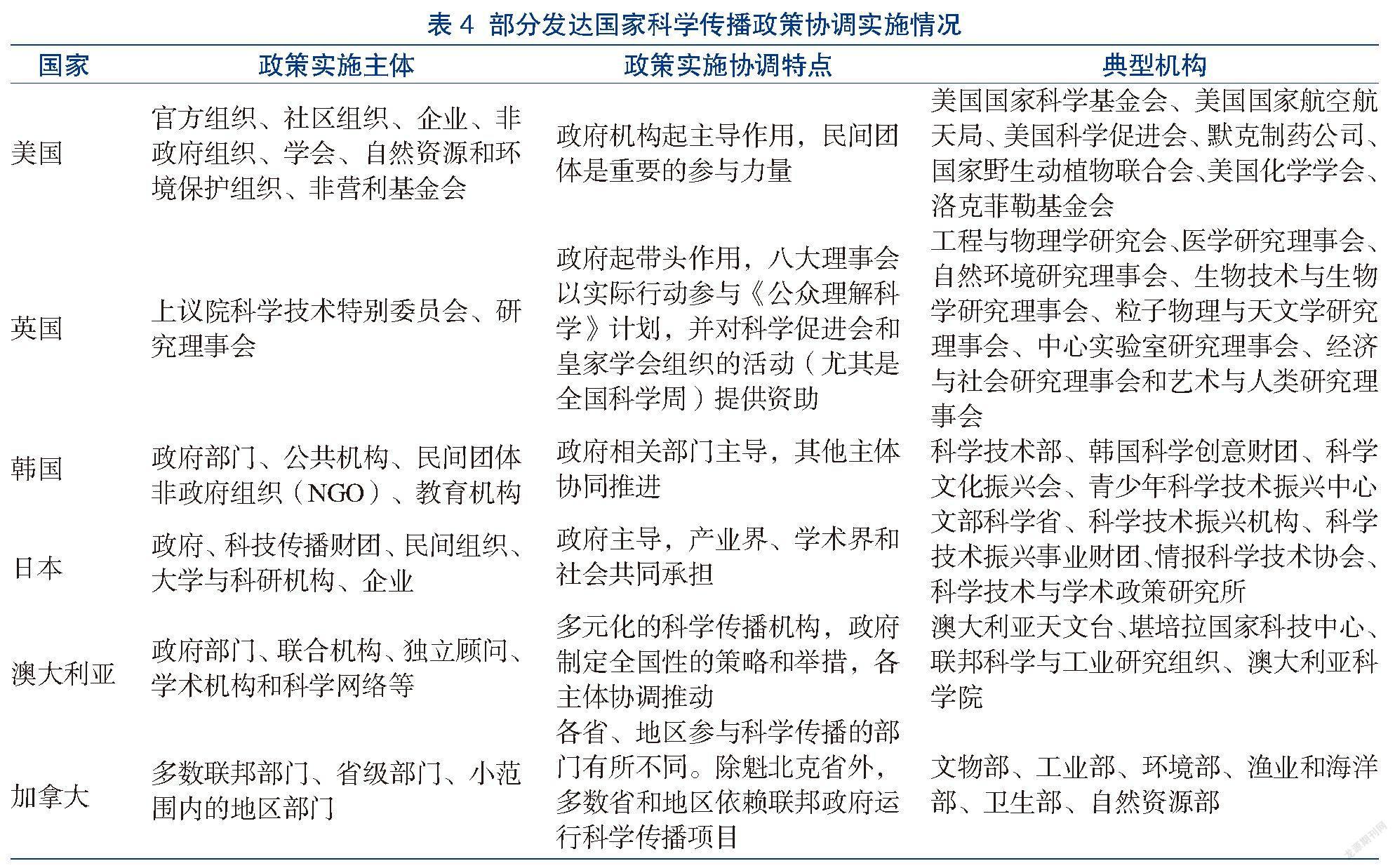

发达国家科学传播政策实施主体十分多元化,大致可分为:(1)国家、地區或市一级的直接政府主体;(2)大学、研究委员会等非政府主体;(3)半营利性私人机构;(4)非营利性组织;(5)学会、协会等。在政策实施过程中,政府部门起主导作用,其他相关主体发挥协同推进作用,但参与程度和发挥的作用有所差异(见表4)。美国、日本、韩国在政府主导的前提下,充分发挥产业界、学术界及社会组织等民间团体的力量;英国和澳大利亚是政府及相关学术研究机构发挥较大作用;加拿大的联邦体制赋予联邦政府、省政府和地方政府在责任和权力上的差异,科学传播多依赖联邦政府和省级部门发挥作用。

4.1 政府机构主导、多元主体参与实施

以美国为代表,政府机构在科学传播政策实施过程中起主导作用,民间团体是重要的参与力量。官方组织主要有NSF、NASA和美国能源部(Department of Energy,DOE)等,其他政府机构进行全力配合。NSF是推进科学传播最主要的机构之一,以提供科技劳动力培育、学校科技教育和公众理解方面的项目资助为主,项目资助主要用于科学纪录片和电视科学节目的制作、科技馆项目、儿童和社区科学传播活动等。民间团体中,规模最大且最具影响力的是AAAS,下设有专门负责科学传播的公众理解科学技术委员会,通过出版物特别是《科学》(Science)杂志、培训班等推动不同领域的科学教育。AAAS于1985年推出的“2061计划”成为其他国家竞相仿效的典范(如中国的“2049计划”[37])。企业在美国的科学传播中占有重要的地位,并且参与形式多样,例如美国电话电报公司(AT&T)和默克制药公司在总部建有小型博物馆,频频举办科学传播活动。此外,企业还经常向博物馆、社区组织、公共广播电台以及开展科学传播活动的组织捐款[38]。

在实施机制方面,美国STEM战略统筹实施机制比较具有代表性。美国国家科学与技术委员会(National Science and Technology Council,NSTC)在向国会提交的《联邦政府关于科学、技术、工程和数学教育战略规划(2013—2018)》[40]中提出建立STEM促进工作小组(CoSTEM),以促进STEM教育分工协作。一方面,规划中明确指出相关工作的权责单位,便于明晰任务,如在“保证和增加青少年及公众对STEM教育的参与”部分,指出“联邦政府在该领域由史密森学会担任牵头和领导角色,同时联合STEM教育委员会其他成员单位(如NASA、USDA等)协调推进”。另一方面,明确CoSTEM是工作小组而不是领导小组。STEM教育规划所指出的权责单位或部门全都是平等参与,可能在某个领域的工作中牵头,而在其他工作中协助,但所有的工作全部由联邦政府在规划中明确界定。在经费的拨付方面,根据部门分配到的工作任务,分配相应的工作经费。在方向明确、任务明晰、经费充足的情况下,各部门之间只需要按照分工执行,并将工作做出特色即可。一些全国性的活动,如科学节,也只需要配合开展活动即可,有效避免了分歧与协调问题。

4.2 众多经费来源保障政策有效执行

发达国家的科学传播经费主要来源于政府资助和社会捐助两类渠道。在政府资助方面,部分国家设立了专项资金进行资助,如日本科学技术振兴机构(Japan Science and Technology Agency,JST)下设有“促进公众理解科学部”,其“公众理解科学”经费占JST总支出的6.7% [39]。NSF设立了“非正规科学教育项目”,专门用来资助科学传播[40]。政府资助普遍采用“项目牵动,费用分担”的方式,对所支持的项目只提供部分经费(一般为总费用的1/2或1/3),剩余经费由项目执行机构自行筹措,如NSF申明只为科学传播资助项目提供有限经费,剩余部分需要项目执行机构通过其他途径获取[41]。该种资助方式充分调动了项目执行机构通过其他途径获取项目经费的积极性。在社会捐助方面,个人、企业、基金会等渠道为科学传播提供了有力的支持。部分发达国家的法律规定,参与资助公益事业的企业和个人,在一定条件下可以享受免税待遇[42],极大地调动了个人和企业资助科学传播活动的热情,个人捐助建设科技馆、博物馆、科学中心等基础设施的情况也很常见。例如,NSF与拜耳公司、国际商业机器(IBM)公司、福特汽车公司等大型企业建立了长期合作伙伴关系,为美国国家科技周的举办吸纳了大量的活动资金[43]。美国国家科学院院士丹尼尔·考斯兰(Daniel Koshland)于1998年曾捐资2 500万美元用于科学中心的建设[44]。发达国家有大量的公益性基金会为科学传播项目提供资金资助。例如,美国读者文摘基金会[45]、帕卡德家庭基金会、休利特基金会都曾为科学传播活动和基础设施建设提供过赞助[46]。

5国际科学传播政策的效果评估

发达国家通常在政策制定之初便制定了评估工作实施细则,用以了解公众对科学的态度和需求,监测政策实施成效。例如,为了对STEM教育进行监测评估,美国国家科学研究委员会(National Research Council,NRC)专门成立了“K-12 STEM 教育实施评估委员会”,并制定了比较科学有效的K-12 STEM 教育监测指标体系[47-48]。

评估结果也会直接影响新政策的制定。以美国STEM教育为例,其于2013 年发布的《联邦政府关于科学、技术、工程和数学教育战略规划(2013—2018)》便参照了2011年的监测评估数据。之后美国每个财年对STEM科学教育进行规划制定和拨款时,都会参考上一年甚至几年前的评估数据。这种闭环工作模式,便于实时监测政策实施情况,并根据监测结果做出相应调整,使政策法规能够有效落实,从而达到预期效果。

6结论与启示

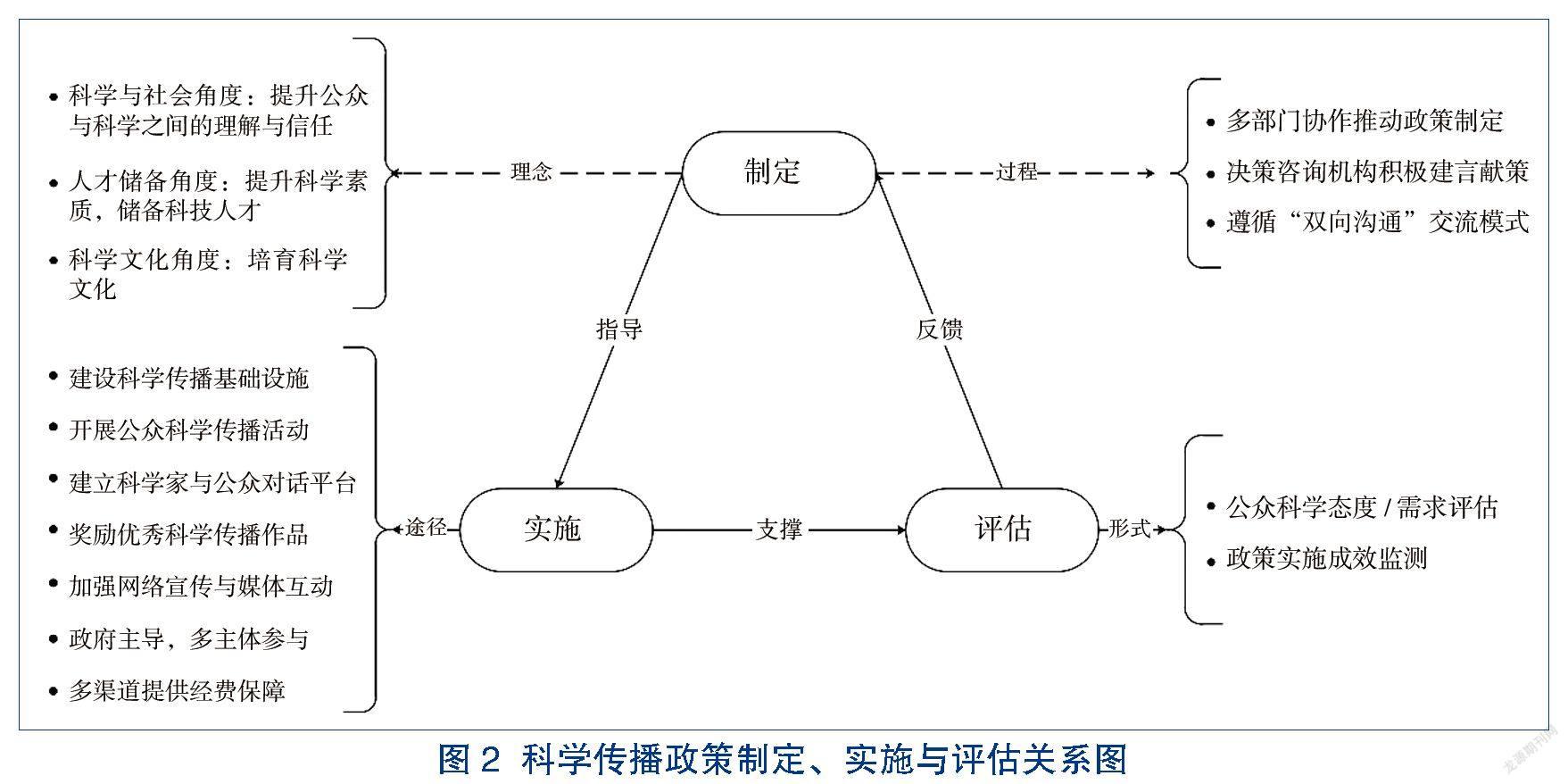

本研究以美国、英国、日本、澳大利亚、加拿大、韩国等部分发达国家为分析对象,从科学传播政策的制定理念、制定过程、倡导内容、实施机制以及实施效果评估等角度进行研究分析。如图2所示,发达国家在制定科学传播政策时,多从推动公众理解和参与科学、储备未来科技人才以及弘扬科学文化角度出发,注重政府主导与多主体协调配合,发挥决策咨询机构和公众参与的作用,遵循“双向沟通”交流模式。在政策实施过程中,充分发挥政府部门的主导作用,其他相关部门积极协同推进,并由多渠道提供经费支持。通过建设科学传播基础设施和对话平台、组织开展相关活动、鼓励科学传播作品创作、加强媒体宣传与互动等形式开展科学传播,并對传播效果进行评估。

中华人民共和国成立以来,逐渐重视科普政策法规的制定,1993年施行《中华人民共和国科学技术进步法》,1994年出台《关于加强科学技术普及工作的若干意见》, 2002年颁布《中华人民共和国科学技术普及法》(以下简称《科普法》)。其中,《科普法》作为世界上首部促进和规范科普活动的专门法律,在我国乃至世界科普发展史上均具有重要意义[49]。2021年推出的《全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)》,是新时期进一步贯彻以上政策,并提升新高度的体现。但是,伴随科技革命和产业变革的突飞猛进,我国科普政策体系也存在建设不够完善、内容不够具体、宣传力度不够大、可操作性不够强、科普机制行政色彩过浓、科学家参与度不够高等问题[50],发达国家科学传播政策的制定和实施经验将为我国科普事业发展提供有效参考。

6.1 调整科普政策制定理念

我国国情正发生深刻变化,公民科学素质与科技发展的不均衡、公众认知随着“互联网+”移动终端的扩展呈现多元和碎片化等现象逐渐凸显。习近平总书记在2016年提出“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼,要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置”[51],“两翼理论”将已有的科技创新和科学普及理论升华到新的高度,对于推动我国当前的科技事业和经济社会协调发展具有至关重要的战略指引作用[52]。科普政策应根据社会发展调整制定理念:从“公众理解科学”的单向传播模式转向“公众参与科学”的双向互动模式;重点培养科学储备人才,建立相应的培养和选拔机制,“普遍提高全民科学素质,建立宏大的高素质创新大军,实现科技成果快速转化” [51];以弘扬科学家精神为导向培育严谨求是的科学文化,使之融入社会文化,在全社会形成浓厚的科学文化氛围。

6.2 优化科普政策制定过程

我国的科普政策通常由针对科普工作或与科普工作相关的法律法规、行政规章、政府规划以及国家领导人相关指示来表达 [8],有利于科普政策贯彻实施,是科普活动的有力保障。但随着“公众参与科学”趋势的发展,社会各层面对科普政策制定的参与意愿逐步加强,政策制定应倾向双向沟通的交流模式,鼓励公民积极参与科学技术发展和应用的决策过程。可借鉴美国国会组织的系列公共听证会模式听取公众意见,并进行辩论,充分兼顾政策利益相关者和普通公众的科学决策权力。

6.3 完善科普政策实施协调

完善 “政府主导、多主体分工协作”的实施机制,引导企事业单位、各级学会协会、科技媒体等社会组织和个人参与政策实施,鼓励科学界自发开展科普活动,利用自身优势承担科普工作,并在评价体系中予以体现。完善科学家参与科普的激励机制及公众参与科普的鼓励措施。此外,在加大政府资金投入的同时,多渠道筹措资金来源,通过税收减免等政策吸纳社会捐助,有助于保障政策有效实施。

6.4 丰富科普活动内容

倡导丰富多元的科普活动。建设科普基础设施,功能定位和运营管理都应具备科普特色,注重新理念和新技术的运用,持续输出原创产品,鼓励科研机构利用实验室设备仪器参与科普;开展各类科普活动,例如科学节、科学竞赛、科学辩论会等,活动应体现举办方或举办地文化特点,有亲和力,利于公众参与;建立科学对话平台,如前文提到的“科学商店”“科学咖啡馆”“共识会议”等,为科学家与公众对话创造更多形式;鼓励创作优秀科普作品,建立健全写作培训与科学信息资源提供服务机制,帮助科学家将科学信息准确传递给媒体和公众;加强媒体宣传与互动,如中国科普网、中国科普博览等。此外,不断创新科普理念和形式,供给科学、权威、及时、交互的科普资源,借助动漫、游戏、影视、虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等创新传播模式,通过微信公众号、微博、头条、抖音、哔哩哔哩网站、知乎等受众广泛的新媒体平台,引导公众参与其中,推动科普开展。

6.5 构建和完善科普政策效果评估体系

我国应在科普政策制定的同时即构建和完善政策效果评估体系,形成实施评估细则,从需求、执行过程、政策效益、政策影响等方面了解公众态度,监测政策实施效果。除评估政策外,对各类科普活动、科普场馆也应制定绩效指标并依此评估。评估报告作为后续政策修定和资助的依据。可借鉴英国、美国等的经验开发科普活动的评估工具,建立相关评估数据库,对各项科普活动进行效果评估,并对最佳科普方法进行推广。

参考文献

Written evidence submitted by the Science Communication Unit,Imperial College London(COM0014)[EB/OL].(2016-04-01)[2021-09-04]. http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/science-and-technology-committee/science-communication/written/32372.pdf.

Miller Civic J D. Scientific Literacy in the United States in 2016——A report prepared for the National Aeronautics and Space Administration by the University of Michigan [EB/OL].(2016-06-15)[2021-09-04]. https://science.nasa.gov/science-red/s3fs-public/atoms/files/NASA%20CSL%20in%202016%20Report_0_0.pdf.

Council of Canadian Academies. Science Culture:Where Canada Stands[EB/OL].(2014-06-01)[2021-09-04]. https://www.cca-reports.ca/wp-content/uploads/2019/05/FullReport-Science-Culture.pdf.

刘克佳. 美国的科普体系及对我国的启示[J]. 全球科技经济瞭望,2019,34(8):5-11.

House of Commons Science and Technology Committee. Science communication and engagement(Eleventh Report of Session 2016-17)[EB/OL].(2017-03-29)[2021-09-04]. https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmsctech/162/162.pdf.

王蕾,杨舰. 21世纪日本科学传播相关国策综述[J]. 科学,2016,68(2):56-59.

林昭廷. 试论韩国的科技传播机制[J]. 当代韩国,2001(2):60-65.

任福君. 新中国科普政策70年[J]. 科普研究,2019,14(5):5-14.

詹正茂.中国科学传播报告2012[M].北京:社会科学出版社,2012:297-300.

余维运. 韩国科学文化事业演变浅析[J]. 科普研究,2010,5(3):84-88.

澎湃网.贾鹤鹏:同样是做科普,中美两国有何异同?[EB/OL].(2019-09-21)[2021-09-04]. https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_4476351.

张会亮. 史密森学会:科学传播与科学教育的契合[EB/OL].(2015-02-10)[2021-09-04]. https://www.crsp.org.cn/KeYanJinZhan/YanJiuDongTai/021012D2015.html.

American Association for the Advancement of Science. About Project 2061[EB/OL]. [2020-09-04]. https://www.aaas.org/programs/project-2061/about.

科普新動态.日本民间科普奖励机制、措施和启示[EB/OL].(2019-10-31)[2020-09-04]. https://mp.weixin.qq.com/s/IQcxSqZXoF02qYPCg6xcaA.

House of Lords Select Committee on Science and Technology. Science and Society 3rd Report of Session 1999—2000(2002)[EB/OL].(2000-02-23)[2022-06-09]. https://publications.parliament.uk/pa/ld199900/ldselect/ldsctech/38/3801.htm.

杨娟. 中英美澳科学传播政策内容及其实施的国际比较研究[D]. 重庆:西南大学,2014.

刘兵. 多视角下的科学传播研究[M]. 北京:金城出版社,2015:1-10.

沈祖荣. 卡文迪许实验室——诺贝尔奖的摇篮及其启示[J]. 物理教师,2014,35(3):62-64.

张增一,李亚宁. 把科技传播给公众:MIT案例分析[J]. 科普研究,2009,4(3):5-11.

British Science Association. British Science Festival [EB/OL]. [2021-09-04]. https://www.britishscienceassociation.org/british-science-festival.

London Tech Week [EB/OL]. [2020-09-04]. https://londontechweek.com/.

Edinburgh Science. Edinburgh Science Festival 2021[EB/OL]. [2020-09-04]. https://www.sciencefestival.co.uk/festival.

University of Cambridge. Cambridge Festival[EB/OL]. [2020-09-04]. https://www.festival.cam.ac.uk/.

姚利芬. 日本科学技术传播活动[EB/OL].(2016-10-10)[2020-09-04]. https://www.crsp.org.cn/KeYanJinZhan/YanJiuDongTai/09121D52016.html.

World Earth Day [EB/OL]. [2020-09-04]. https://www.earthday.org/.

Grimberg B I,Williamson K,Key J S. Facilitating scientific engagement through a science-art Festival[J]. International Journal of Science Education,Part B,2019,9(2):114-127.

McAlpine K. Ships,clocks & stars:the quest for impact[J]. Journal of Science Communication,2015,14(3):1-7.

党伟龙,刘萱.论欧美“科学咖啡馆”的实践及其启示[J].科普研究,2013,8(1):37-42.

Society for Science & the Public. ISEF Regeneron International Science and Engineering Fair[EB/OL]. [2020-02-04]. https://www.societyforscience.org/isef/.

陈江洪,厉衍飞. 英国皇家学会的科学文化传播[J]. 科学传播研究,2010,5(1):61-6.

刘立. 发达国家如何做科普[J]. 发明与创新(大科技),2014(10):30-31.

刘立. 发达国家的启示:他们怎么做科普[N]. 中国科学报,2014-08-11(6).

张志敏. 协会在科学写作人才培养中的角色与功能——基于英、美、加三国科学作家协会的分析[J]. 科普研究,2016,11(5):85-89,101.

Cable News Network [EB/OL]. [2020-09-04]. https://edition.cnn.com/.

周彧.美国的“互联网+科普”[J].科学新闻,2017(12):65-66.

罗晖,钟琦,王大鹏,等. 看国外网站如何做科普[N]. 科技日报,2014-08-15(5).

代建军,谢利民. 中美科学教育目标的比较研究——基于《普及科学——美国2061计划》和我国《2049行动计划》的思考[J]. 外国中小学教育,2005(9):17-21.

罗晖,李朝晖. 美国实施科学、技术、工程和数学教育战略提升国家竞争力[J]. 科普研究,2014,9(5):32-40.

Committee on STEM Education National Science and Technology Council. Federal Science,Technology,Engineering,and Mathematics(STEM)Education 5-Year Strategic Plan[EB/OL].(2013-05-31)[2022-06-09]. https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/stem_stratplan_2013.pdf.

刘立,田起宏,李红林,等. 美国国家科学基金资助科学教育与普及的政策与实践研究[J]. 科普研究,2007(6):62-70,80.

李健民,刘小玲,张仁开.国外科普场馆的运行机制对中国的启示和借鉴意义[J].科普研究,2009,4(3):23-29.

高建杰. 科普筹资多元化机制研究[D]. 济南:山东大学,2013.

任鹏. 中外科普活动比较研究[J]. 今日科苑,2020(5):39-45.

武夷山,张义芳. 国外科普工作特点及其对我们的启示[EB/OL].(2013-08-01)[2020-09-04]. http://blog.sciencenet.cn/blog-1557-713051.html.

张义芳.国外科普工作要览[M].北京:科学技术文献出版社,1999:159.

郑念.科技传播机制研究[M].北京:中国科学技术出版社,2005:148.

National Research Council. Monitoring Progress Toward Successful K-12 STEM Education:A Nation Advancing? [M]. Washington:The National Academies Press,2013.

許海莹. 美国STEM教育监测指标体系述评[J]. 上海教育科研,2014(7):14-16.

潘教峰.完善《科普法》促进科普工作健康发展[N].人民政协报,2021-11-26(8).

谢周梁,邵盈. 浅论我国科学技术传播与普及政策[J]. 传承,2013(10):54-56.

习近平.为建设世界科技强国而奋斗——在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会上的讲话[M]. 北京:人民出版社,2016.

王挺.“两翼理论”的思想源起和内涵认识[J]. 科普研究,2022,17(1):5-12.