城市轨道交通车站客流风险状态预测方法

王月玥,孙琦

(北京轨道交通路网管理有限公司,北京 100101)

0 引言

作为轨道交通与城市生活交融的载体和线路之间的中转节点,车站具有吸引、聚集、转换、疏散客流的特殊功能。大规模客流是对北京轨道交通车站运营的考验,也是车站重要性的集中体现。近年来,随着轨道交通路网规模不断扩大,车站尤其是作为换乘节点的车站客流压力不断增加,部分车站通道、楼扶梯、站台等区域拥挤,存在一定的拥挤踩踏风险。为更准确、科学地掌握车站大客流产生的拥挤风险,北京市轨道交通指挥中心(简称指挥中心)从2015年起每年开展车站大客流风险调查工作,2019年共排查出风险点位431个[1],这些点位风险状态需要每日实时监控,开展风险预警。但是,仅依靠1年1次的调查数据不能反映风险点位在不同客流量水平下的风险状态,需要进行客流风险状态预测,以获取未调查的日期及时段的风险指标数据。

对国内外相关研究现状分析,在轨道交通车站风险监测预警方面,文献[2]开展了基于视频检测的客流信息提取、客流信息分析与短时预测、拥挤踩踏风险评估、拥挤踩踏预警决策及措施制定等工作;文献[3]基于视频分析结果,提出了针对站内服务区和走行区等不同区域的客流密度告警阈值设定方法,但上述研究成果的实施均依赖车站内CCTV实时监控点位的完善覆盖,以及视频图像智能分析的算法精度,工程成本较高;文献[4]在车站客流风险预测方面,进行部分车站安全风险预测研究,主要侧重客流量指标(进站量、换乘量、OD量等)的预测,用客流量指标表征车站客流风险水平,但并没有考虑车站承载能力,无法准确体现站内风险状态;针对站内客流与拥挤风险关系;文献[5]进行了轨道交通车站客流承载能力的评估与仿真研究,为探讨乘客、行车组织、车站运营环境和管理之间的关系提供理论基础;文献[6]研究车站站台聚集人数计算方法,但是没考虑列车满载率对站台滞留人数的影响;文献[7]进行车站内楼梯客流交通特征的数据拟合分析;文献[8]分析得出乘客在不同设施处的速度、密度分布规律和拟合关系,证实了高密度人群运动具有很强的流体运动特性,为后续建立车站客流分布模型提供了数据支撑;文献[9]建立车站关键设施连接拓扑网模型,提出基于动态云模型的设施服务水平评价理论,但是模型处理过程计算量大,参数配置复杂,生产应用难度较大。

结合车站物理空间条件,进行客流拥挤风险评估,提出针对车站客流风险状态的预测方法,支撑对预测客流在车站内部分布后车站风险点位的识别,并阐述该方法在生产中应用的方案。

1 预测目标及技术路线

1.1 目标

根据乘客在车站走行全流线分析,以下6类点位易发生拥挤聚集风险:站外限流、人物同检、楼梯通行、通道通行、楼扶梯前或站内限流(聚集)、站台乘降。指挥中心每年采用现场人工调查的方式,针对上述重点区域进行点位风险指标数据采集,每个点位每年至少调查1~5次,每年可获取调查样本数据约10万组。

因此,如何基于有限的调查数据样本,通过建立车站客流风险预测模型,实现6类点位全日期、全时段的风险指标数值和风险等级状态预测,是城市轨道交通车站客流风险状态预测的主要目标。

1.2 技术路线

以“点位所承担的客流量越大,点位的风险等级越高”为基本思想,根据分析点位客流风险成因,逐类点位建立客流风险指标与客流量指标的关联关系,即每类点位的客流风险预测模型。

其中,点位客流风险指标是指描述风险点位乘客聚集程度的指标,如排队人数、聚集人数、通行密度、滞留人数等;客流量指标是指车站分时的进站量、出站量及换乘量。风险指标预测步骤如下:

第1步:逐个点位分析客流风险成因,确定与点位风险指标最相关的客流量指标或客流量指标组合。不同环节的点位,承担的客流类型不同,比如1个厅台连接处的楼梯,如果主要承担出站客流和换乘客流,那么这个楼梯的风险指标与出站量+换乘量这个客流量指标组合最相关。

第2步:逐个点位建立基于线性拟合的客流风险预测模型。主要选取各环节点位的人数类风险指标与客流量指标拟合。每个点位在调查日会获得一套客流风险指标,同时,对应调查当日也有一套基础的客流量指标,通过标定模型参数,进行风险指标与客流量指标拟合,形成两者的一元线性数学关系模型。

第3步:点位风险预测与验证。将预测日的客流量指标(预测的分时进站量、出站量、换乘量)代入到第2步建立的线性预测模型中,得到各点位的预测风险指标。预测模型的输出结果为各点位1 min粒度风险指标数值,然后基于车站大客流风险评价标准[10]判断点位风险等级。

2 基于线性拟合的车站客流风险预测模型

根据点位风险成因分析构建车站客流风险预测模型,包括线性模型自变量和因变量的设计,以及模型参数的设计与标定,最后,利用调查的实际数据对模型的精度及适用性进行验证。

2.1 点位风险成因分析

根据站内客运组织流线及车站类型(是否为换乘站),具体分析每类点位拥挤区域的客流主要构成。

(1)站外限流:限流区域的排队拥挤主要由进站客流构成。

(2)人物同检:安检区域的排队拥挤主要由进站客流构成。

(3)楼梯通行:根据楼梯所在的站内位置,非付费区(出入口)楼梯上的通行客流主要由进站或出站客流构成;付费区厅台连接处楼梯或换乘通道内楼梯上的通行客流主要由进站、出站及换乘3类客流组合构成。

(4)通道通行:根据通道所在的站内位置,非付费区(出入口)通道内的通行客流主要由进站或出站客流构成;付费区换乘通道内的通行客流主要由换乘客流构成,也可能由进站、出站及换乘客流组合构成。

(5)站内聚集:楼扶梯前聚集区域的客流组成与楼扶梯所在站内位置有关,与对应的楼扶梯承担客流类型相同;站内限流聚集,包括站厅、通道口、闸机限流,限流区域的客流构成主要与限流目的有关,一般为换乘客流。

(6)站台滞留:站台候车乘客的构成主要由进站客流或换乘客流组合构成。

2.2 预测模型构建

2.2.1 线性拟合方程自变量及因变量设计

构建线性预测模型y=ax+b,其中,自变量x为客流量指标,可为单一指标或组合指标之和,空间统计粒度尽量能与客运组织流线方向匹配(见表1);因变量y为客流风险指标,不同环节的点位均主要选取人数类指标与客流量指标拟合(见表2)。

表1 用于拟合建模的客流量指标

表2 各环节点位用于拟合建模的客流风险指标

2.2.2 模型参数设计与标定

在拟合时,首先需要确定2个客流量指标参数:与调查时刻偏移时间(偏移)、客流量指标时间粒度,然后再确定不同参数组合下的最优拟合结果。

2.2.2.1 与调查时刻偏移时间

以1个主要承担进站客流的厅台连接楼梯为例,其在7∶05时楼梯上的断面人数肯定不是7∶05的进站量构成的,有一定的时间偏移,但相比于调查时刻提前多久的进站量与7∶05的断面人数相关,这取决于乘客的走行时间,不同车站、不同位置的点位走行时间均不相同,因此,需要遍历计算确定,遍历时偏移的最小时间粒度为1 min。

结合风险点位位置及清分规则(换乘量以下车时刻为统计基准),客流量指标通用偏移方向见表3。

表3 客流量指标通用偏移方向

2.2.2.2 客流量指标时间粒度

即拟合时所用的客流量指标时间粒度,比如某一时刻楼梯上的断面通过人数,是与1 min粒度的进站量最相关,还是与2 min粒度的进站量最相关,也需要遍历计算确定,遍历时最小时间粒度为1 min,并以1 min步长累加。

2.2.2.3 拟合计算与模型标定

拟合计算时,把每一个参数组合对应的调查当日客流量指标都提取出来,然后与对应的风险指标进行拟合,拟合遍历计算示意见图1。如果为向前偏移的客流量指标,则取偏移后所在时刻向前汇总的客流粒度指标代入计算;如果为向后偏移的客流量指标,则取偏移后所在时刻向后汇总的客流粒度指标代入计算,客流量指标输入值计算方法示意见图2。

图1 拟合遍历计算示意

图2 客流量指标输入值计算方法示意

拟合计算输出结果包括:

(1)每一个客流量指标参数组合拟合出线性方程及相关系数R²,在统计学中R²为小于1的系数,越接近于1表示客流量指标与风险指标越相关。

(2)最大相关系数对应的线性拟合方程,即该点位的风险指标预测模型。

(3)最大相关系数拟合方程的客流量指标组合,业务人员通过调整偏移和粒度参数对预测模型进行标定。

2.2.3 模型预测结果风险等级转化规则

预测模型的输出均为1 min粒度的人数类指标,为应用车站大客流风险评价标准进行风险等级判断,需要按以下规则对预测输出结果进行转化,得到预测的风险等级:

(1)楼梯通行和通道通行类型的点位:预测模型输出的风险指标为断面通过人数,需要根据设施物理面积,转化为密度指标后再进行风险等级评价。

(2)站台滞留类型的点位:预测模型输出的风险指标为候车人数,但是站台拥挤的风险判断标准所应用的指标为滞留人数,因此,目前需要设置一套滞留比例参数,利用预测候车人数×滞留比例得到预测滞留人数。其中,滞留比例根据调查数据中候车人数与滞留人数的比例关系确定。

(3)楼扶梯聚集、站内限流聚集类型的点位:线性拟合预测模型y=ax+b,b>0时,为避免当客流量指标x=0时,也会出现C级(当50人<站内聚集人数<100人时,风险等级为C级,属于一般风险)及以上风险等级的情况,按以下规则处理后,再进行风险等级判断。

2.3 预测模型精度验证

利用实际的调查数据与当日的预测数据进行对比验证,模型精度验证指标可分为2类,一类是预测风险指标数值差异对比,另一类是预测风险等级差异对比,具体验证指标见表4。

表4 风险预测模型精度验证指标

利用上述预测思路,完成全路网186个风险点位预测模型的拟合与标定。模型精度验证的方法是将各调查时刻对应的客流量指标代入到点位的风险预测模型中,得到预测的风险指标及按评价标准判断的预测风险等级。由于在实际预测结果的应用中,更关注风险等级的状态,因此将重点关注“风险状态预测准确率”验证指标的精度情况。

总体验证精度情况:186个点位中共验证样本总数61 542个,风险等级状态平均预测准确率为67.3%,预测计算点位精度验证结果统计见表5。

表5 预测计算点位精度验证结果统计

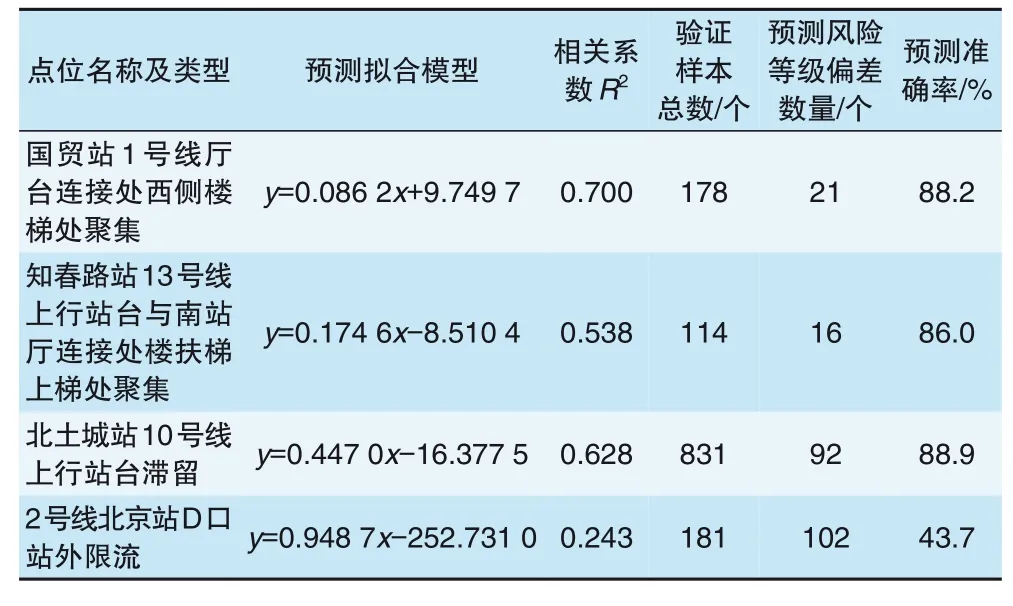

分析各类型风险点位的精度表现,线性拟合的预测思路对不同类型点位的适用性不同,楼梯通行、通道通行、站内聚集和站台滞留用该方法预测效果相对较好,平均精度均超过了70%,但是站外限流和人物同检2类点位,受到人为控制限流力度的影响,当排队人数达到一定数值后,单位时间内的进站量将保持不变,因此预测效果不佳。各类典型点位预测计算精度见表6,各类典型点位最优拟合结果见图5。

表6 各类典型点位预测计算精度情况

图3 各环节典型点位最优拟合结果

3 结论

提出基于风险指标与客流量指标关联关系的城市轨道车站客流风险状态预测方法。

(1)结合点位类型和站内走行流线,逐个点位确认拥挤风险成因。

(2)采用线性拟合的思路构建风险指标与客流量指标间的关联关系模型,拟合过程中,引入偏移时间和时间粒度1个客流量指标参数,通过遍历计算,将相关性系数最高的1组拟合方程作为点位的预测模型。

(3)利用该预测思路对路网184个风险点位进行计算,验证结果表明:楼梯通行、通道通行、站内聚集和站台滞留4类点位风险等级状态预测精度相对较好,站外限流和人物同检2种点位类型受人为控制因素影响较大,该方法的适用性不强。目前在指挥中心调度应急指挥、乘客诱导与信息服务平台中,根据平台具体需求已将部分点位的预测成果应用,支撑客流监测预警。

4 展望

针对线性拟合方法的局限性,为提高车站客流风险预测的准确率,可继续开展车站客流风险预测模型的深化研究,具体思路为基于车站客运组织方式以及乘客走行路径,对站内乘客走行全流线各环节进行分析和数学建模,然后结合历史客流数据和行车数据,对模型进行调优。该方案类似于仿真,但相比于仿真有以下优势:

(1)可以摆脱仿真应用的空间模型约束。

(2)可将黑盒的乘客个体随机行为转换为白盒的乘客整体出行规律。

(3)预测过程全程可控、可配置、可调整,计算分析速度显著提升。