多煤层重复采动覆岩破坏高度发育规律研究

李友伟,张玉军,肖 杰

(1.煤炭科学研究总院 开采研究分院,北京 100013;2.天地科技股份有限公司 开采设计事业部,北京 100013; 3.中煤科工开采研究院有限公司,北京 100013;4.煤炭资源高效开采与洁净利用国家重点实验室,北京 100013)

煤层开采后上覆岩层形成“两带”或“三带”破坏形态,尤其是在多煤层开采时,重复采动会引起采动裂隙的二次发育,使得顶板裂隙范围增大[1,2]。一旦导水裂缝带触及含水层,会造成矿井涌水量的增加,从而威胁矿井的安全生产,因此确定多煤层开采导水裂缝带发育高度及覆岩破坏规律对于顶板水害防控和预测具有重要的意义[3-19]。

以往研究丰富了重复采动下覆岩破坏规律的内容,但对于重复采动下裂隙发育高度的时空变化规律需要进一步深入研究。通过现场实测及数值模拟相结合的方法对多煤层重复采动条件下导水裂缝带高度变化规律及覆岩破坏特征进行了研究,分析了重复采动裂缝带发育机理及导水裂缝带高度的确定方法,以期对含水层下多煤层开采的矿井提供一定的指导意义。

1 工程概况

公乌素煤矿位于内蒙古自治区乌海市南部,核定生产能力约为260万t/a,划分南、北两个采区,走向长壁工作面布置,综合机械化开采,全部垮落法管理顶板。其中,北采区主采9、12、16号煤,9和12号煤为综采一次采全高,煤层平均厚度分别为3.83m和1.14m;16号煤平均厚度8.33m,距9号煤80~90m,距12号煤层36~57m,采法为综放开采。北采区1604工作面位于主井东部,煤层倾角15°~25°,平均倾角18°,平均煤厚7.5m,工作面走向1768m、倾向310m,1604工作面上部为9、12煤,厚度分别约为3m、1m。主要含水层为第四系松散岩层孔隙潜水含水层,富水性强,其余含水层富水性弱,因此需要确定裂缝带高度与含水层位置关系。矿井水文地质情况如图1所示。

图1 矿井水文地质柱状

2 覆岩破坏高度的实测研究

2.1 钻孔布置

结合公乌素煤矿采矿地质条件、开采顺序及地面施工条件等具体情况,布置2个采后观测钻孔:在1604工作面回风巷一侧地表布置“两带”探测钻孔LD01(非重复采动条件);在9煤左一工作面、12煤左一工作面和16煤1604工作面运输巷一侧上部地表布置“两带”探测钻孔LD02(重复采动条件)。钻孔布置在工作面回采巷道靠近采空区内侧15~20m,在地面施工,终孔层位原则上为16号煤层底板。覆岩“两带”探测钻孔布置位置如图2所示。

图2 覆岩“两带”探测钻孔布置位置

2.2 钻孔实测结果分析

2.2.1 非重复采动实测结果分析-LD01

LD01孔冲洗液消耗量与孔深关系曲线如图3所示。钻进过程中,钻孔冲洗液消耗量整体变化幅度较大,在孔深10.20m左右(岩性为泥质砂岩和细粒砂岩)处出现冲洗液漏失量显著增加现象,判断此处有原生裂缝发育,孔深10.20m至37.20m冲洗液漏失量消耗稳定,孔深37.20m至50.50m冲洗液漏失量消耗较大,判断该段进入裂缝带,孔深50.50m处冲洗液完全漏失,采动裂缝较发育。钻孔钻进至86.10m、91.00m、97.50m、101.20m时出现多次掉钻、吸风现象,判断自86.10m进入垮落带。

图3 LD01钻孔冲洗液消耗量与孔深关系曲线

LD01钻孔孔壁展开如图4所示。LD01钻孔采动裂缝带以上地层原生裂缝发育,以水平状为主。钻孔在孔深37.24m处开始出现连续性的纵向裂隙,表明进入采动裂缝带,钻孔在孔深84.32m处出现连续较大的空洞,判断进入垮落带。钻孔探测至87.40m时,岩层呈碎块状,并且碎石卡在钻孔中,使得钻孔电视探头无法继续下降,钻孔电视探测工作结束。

结合钻孔电视、冲洗液漏失量和钻探异常现象综合判断,LD01孔的导水裂缝带顶点位置孔深为37.20m。根据16煤实际生产情况,该孔16煤顶板埋深116.83m,采放煤厚7.50m,导水裂缝带高度为79.63m,裂采比10.62,垮落带高度20.03m,垮采比2.67。

图4 LD01钻孔部分岩层段孔壁展开

2.2.2 重复采动实测结果分析-LD02

LD02钻孔冲洗液消耗量与孔深关系曲线如图5所示。全孔漏失量呈现由小变大的一般性规律。该孔的钻探表明,全孔钻进较困难,由于处于地表移动周期内,浅部岩层仍在移动、变形,分别在7~8m、12~13m、32~33m等多处出现下钻困难和卡钻现象,判断原生裂缝发育,因此浅部地层冲洗液漏失量较大。孔深110.30至146.20m,钻孔冲洗液漏失进一步加剧,判断从110.30m进入裂缝带,孔深146.20m,钻孔冲洗液完全漏失,判断进入裂缝带底部,接近垮落带。

LD02钻孔孔壁展开如图6所示。LD02钻孔整体裂隙发育较明显,浅部地层(0~90m)裂缝受水平错动、拉剪力作用,裂缝以水平状为主;钻孔下部地层(110m至终孔)出现较多纵向裂隙,判定孔深111.28m处进入导水裂缝带。钻孔探测至197.28m时,由于孔内岩石卡孔,探头无法继续下降,钻孔电视探测工作结束。

图5 LD02钻孔冲洗液消耗量与孔深关系曲线

图6 LD02钻孔部分岩层段的孔壁

结合钻孔电视、冲洗液漏失量和钻探异常现象综合判断,LD02孔揭示的9、12、16煤多煤层开采导水裂缝带顶点位置孔深为110.30m,距离16煤顶板113.54m。另外,钻孔180~201.4m岩段岩芯呈破碎状,钻进至200.20m时,出现连续掉钻现象,判断进入16煤垮落带。导水裂缝带高度为113.54m,裂采比15.14,垮落带高度23.64m,垮采比3.15。

3 重复采动覆岩破坏特征模拟

3.1 模型建立及方案设计

采用3DEC模拟1604综放工作面回采时覆岩破坏规律,建立模型尺寸300m×5m×170m(长×宽×高),9、12、16煤层相邻煤层间距为30m、50m,煤层厚度分别为3m、1m、7.5m,模型按各岩层水平处理,整个模型垂直方向上共模拟了22层岩层,由于实际岩层柱状图存在误差,对模型进行了简化处理。模型设定四周单约束边界,底部固定,顶部为自由边界,X轴、Y轴初始水平位移为0,未模拟覆岩替以0.75MPa的补偿荷载,岩体破坏准则采用摩尔库伦,接触面采用库伦滑移模型。将开切眼设置在距离左边界100m处,以消除边界效应,从左向右推进,每次开挖步距30m,共开挖180m。数值模型如图7所示,各岩层物理力学参数见表1。

表1 岩层物理力学参数

图7 数值模型

为研究16煤采动对覆岩破坏程度的影响,共设计两种方案:方案1单煤层开采,不采9煤和12煤,直接开采16煤,模拟16煤单独开采时覆岩的破断过程,对应实测孔LD01的探测情况;方案2三煤层开采,先开采9煤和12煤,顶板覆岩稳定后回采16煤,模拟重复采动条件下覆岩破断过程,对应实测孔LD02的探测情况。

3.2 采动覆岩破坏特征

3DEC离散元数值模拟软件可模拟覆岩的垮落破断过程,通过提取不同开挖步距下覆岩的垮落破断状态,可直观地判断裂缝是否贯穿某一覆岩岩层,进而可得裂缝带发育高度。

3.2.1 单煤层开采覆岩破坏规律

方案1的16煤开采及方案2的9煤开采均属于无重复采动,但因各自煤层厚度与顶板岩性的不同,呈现出了不同的覆岩破坏特征。分别提取不同开挖步距下覆岩垮落破断状态,分析垮落带和裂缝带的演化过程。对比分析多煤层覆岩破坏特征,可以反映出重复采动下的影响程度。

方案1单采16煤覆岩破坏特征如图8所示。工作面推进30m时,顶板泥岩、砂质泥岩、中砂岩发生垮落,此时覆岩破坏高度为18m,上方岩层未出现裂隙。推进至60m时,垮落至坚硬粗砂岩,垮落带高度达到最大。随工作面继续向前推进,至90m时,上方岩层裂隙发育,并不断向上发展,直至推进至120m时,裂隙发育高度达到最大,而之后的推进过程,裂隙区域虽逐渐扩大,但裂隙高度未发生明显的变化。

图8 方案1单采16煤覆岩破坏特征

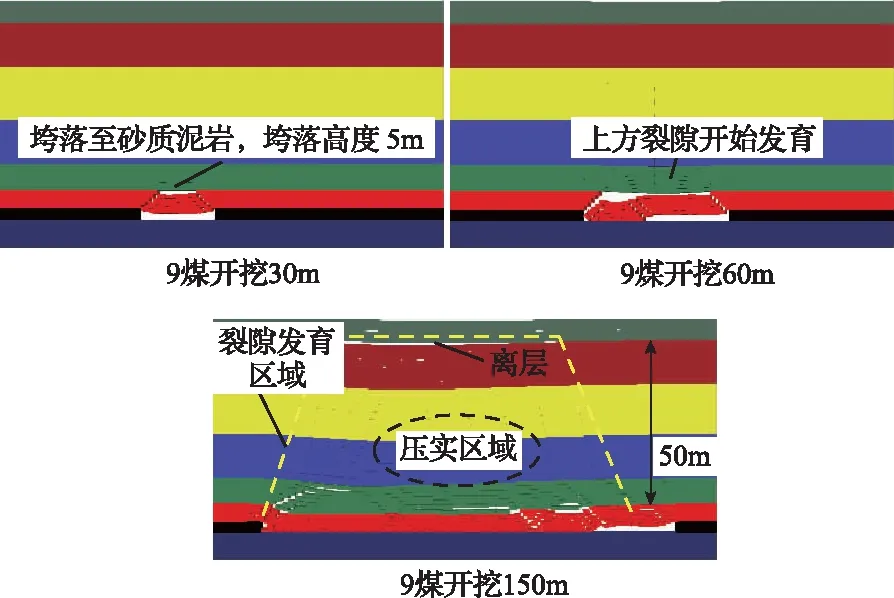

方案2中9煤开采覆岩破坏特征如图9所示。当工作面推进30m时,直接顶(泥岩)随即开始垮落填充采空区,覆岩破坏高度为5m,基本顶暂未有明显裂隙。推进至60m时,覆岩破坏向上传递至砂质泥岩,基本顶出现裂缝并开始下沉。随着工作面的继续推进,裂缝发育高度不断增加,在工作面推进150m时达到充分采动,距煤层顶板50m处的砂质泥岩顶界面出现明显的离层,由此判断裂缝带高度为50m,垮落带高度为13m,裂隙发育形态呈现“梯形”分布。随后在下方12煤和16煤重复采动的作用下,中间区域裂隙出现压实闭合的现象,裂隙发育高度变化不明显。

图9 方案2中9煤开采覆岩破坏特征

3.2.2 重复采动覆岩破坏规律

按下行开采顺序,依次回采9煤、12煤、16煤。分析回采16煤时顶板覆岩破坏特征及对上部采空区覆岩破坏状态的影响,提取不同开挖步距下岩层的垮断情况,直观判断裂缝带的发育高度。

重复采动覆岩破坏特征如图10所示。9煤和12煤已被采空,在采空区顶板两侧裂缝发育明显且为离散裂隙,中间区域在重复采动作用下呈现闭合状态,而9煤和12煤厚度相对较小,形成的裂缝区域未产生贯通的现象,因此各自裂缝带发育高度互不影响。当16煤回采时,在工作面推进前90m,岩层垮落情况与方案1无明显区别,而在90m至120m推进期间,顶板裂缝发育明显,并与上组煤层采空区上方的裂缝贯通,导致16煤回采形成的裂缝带高度明显增加。重复采动造成间隔层的破断下沉,从而导致上煤层覆岩垮落带、裂缝带的二次下沉破坏,下部煤层开采覆岩裂缝与上部采空区覆岩裂缝连通,并按照上部煤层初采覆岩裂缝发展趋势发展,从而加大了裂缝带发育高度。

图10 重复采动覆岩破坏特征

3.3 采动覆岩破坏高度

不同开采方案覆岩破坏高度如图11所示,由图11可知,16煤层为厚煤层,最终形成的垮落带和裂缝带相对较高。方案1单煤层开采,在距离煤层78m处的细砂岩顶界面出现离层,离层上方裂隙未出现,下方裂隙明显,因此判定单煤层开采导水裂缝带发育最大高度为78m,裂采比为10.4,垮落区域明显,高度为26m,垮采比为3.5。方案2多煤层开采,9煤和12煤回采后,各自采空区上方岩层形成一定的破坏区域,裂缝带未形成贯通,但在回采16煤强采动作用下,16煤与12煤采空区裂缝带首先形成贯通,裂缝带高度不断发育,最终导致9煤、12煤、16煤采空区裂缝带贯通,在9煤采空区上方靠近边缘区域出现对称离层,离层下方裂隙区域明显。因此多煤层回采情况下的导水裂缝带高度等于9煤上方裂缝带顶点到16煤的距离,导水裂缝带高度为120m,裂采比16.0。数值计算结果与实测结果较为接近。

图11 不同开采方案覆岩破坏高度

4 重复采动裂隙演化机理及高度计算

通过分析上述现场实测和数值模拟结果,可知重复开采受煤层间距、煤层厚度、间隔层岩性等多因素的影响,覆岩破坏及裂隙演化规律较为复杂。对此,简化条件建立简易重复采动模型,如图12所示,分析重复采动裂隙演化过程,并根据重复采动的影响程度,提出相应的采动裂缝高度计算方法。

4.1 重复采动裂隙演化机理

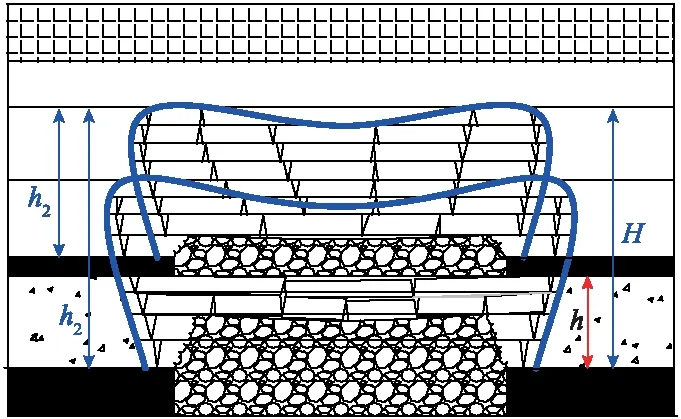

以三煤层重复采动为例,按一般下行煤层开采顺序,上煤层开采后出现了自由空间,顶板岩层处于悬空状态,当达到岩层的极限跨距时,岩层发生垮落或断裂。在平衡的过程中由于岩石的碎胀性自由空间逐渐减少,直至自由空间不足于岩层产生破断下沉为止,此时裂缝带达到最高。如图12(a)可知,上部煤层开采后,覆岩形成垮落带、裂缝带和弯曲下沉带,垮落带与裂缝带合称为导水裂缝带。如图12(b)所示,中部煤层开采后,相应上方间隔层破断发生垮落和断裂,与上部煤层已形成的裂缝带连接,造成上部煤层旧垮落带和裂缝带的下沉,从而增加了导水裂缝带的高度。如图12(c)所示,下部煤层开采后,采动裂隙会出现中部煤层回采后类似的情况,但由于垮落带岩石的碎胀性、不规则性和断裂带密实度差异的特征,导致不同煤层上方岩层的下沉量相差较大,下沉量出现自下而上逐渐减少的现象,但总体裂缝带高度有所增加。

图12 重复采动覆岩破坏演化机理

4.2 重复采动裂隙发育高度计算方法

以双煤层重复采动为例,依据各煤层裂缝带空间的相对位置,分为3种情况,裂缝带不重叠、裂缝带重叠垮落带不重叠、垮落带重叠。

裂隙带空间上不发生重叠时(裂缝未贯通),各煤层单独开采时裂缝带发育高度,按经验公式计算即可。裂缝带重叠垮落带不重叠时(裂缝贯通),即煤层的间距h大于下煤层的垮落带高度时,此时重复采动影响程度中等,裂缝带高度可按各煤的厚度计算,并以上煤层顶板裂隙高度为重复采动时的裂缝带高度。如图13所示,h1、h2分别为下、上煤层单层开采时导水裂缝带高度,H为重复采动下最终导水裂缝带高度。

图13 双煤层导水裂缝带高度计算模型

两煤层垮落带重叠时,即煤层间距h小于下煤层的垮落带高度,此时重复采动影响程度较大,采用综合采厚计算裂缝带发育高度,综合采厚是两煤层间隔层的下沉值与上煤层的厚度之和。综合采厚和裂隙带发育高度预计采用文献[20]给出的表达式:

Meq=Mu+m

(1)

式中,Meq为综合采厚,m;Mu为上煤层采厚,m;m为间隔层下沉值,mm;Hf为重复采动导水裂缝带高度,m。

根据公乌素煤矿的实际煤层地质条件,各煤层顶板岩石强度属于中硬覆岩类型,根据《“三下”采煤规范》中的相关公式[21],9、12和16煤单层开采后形成的垮落带和导水裂缝带高度按照式(3)和式(4)计算:

式中,∑M为累计采厚,m;Hm为垮落带高度,m;Hli为导水裂缝带高度,m。

计算单煤层开采覆岩破坏高度见表2。

通过单层开采导水裂缝带计算高度可知,公乌素各煤层之间属于裂缝带重合垮落带不重合的情况,按上述裂缝带高度计算原理,确定9、12、16煤开采时导水裂缝带高度为137.57m,由于理论计算未考虑实际工程中重复采动裂缝闭合情况,导致理论计算值较实测和数值计算结果偏大。

表2 单煤层开采覆岩破坏高度预计结果

5 结 论

1)现场实测了公乌素煤矿16煤,非重复采动及重复采动条件下的导水裂缝带高度:非重复采动条件下,导水裂缝带高度为79.63m,裂采比10.62,垮落带高度20.03m,垮采比2.67;重复采动条件下,导水裂缝带高度为113.54m,裂采比15.14,垮落带高度23.64m,垮采比3.15。采用钻孔电视与钻孔冲洗液漏失量相结合的实测法更加准确。

2)数值模拟分析了重复和非重复采动覆岩破坏特征,重复采动覆岩裂隙穿越间隔层与上部采空区覆岩裂隙连通,并按照上部煤层初采覆岩裂隙趋势发展;采空区两侧裂隙发育明显且为离散裂隙,中部裂隙闭合;数值预计与实测结果较为接近。

3)通过分析重复采动裂隙演化机理,下部煤层的重复采动易使间隔层断裂下沉,从而导致上煤层顶板垮落带、裂隙带的二次下沉破坏,进而增加裂缝带高度;提出了3种不同程度的重复采动裂缝带发育高度的计算方法,由于未考虑实际工程中裂缝闭合情况,理论计算公乌素煤矿重复采动导水裂缝带高度偏高。