疏狂与纵逸

——徐 渭书、画 笔墨结构“同一性”研究①

王 翔(南京艺术学院 美术学院,江苏 南京 210013)

关于书画笔墨结构“同一性”研究,在当下较为鲜见。自古以来,书法、绘画孳乳而生,存在着书法用笔演化为绘画用笔的普遍现象,对书画关系多涉及于同源、同理、同法的探讨,而架构于书法、绘画之间的笔墨结构的内在逻辑规律则少见研究。从书画笔墨结构的构建规律来看,书画笔墨结构呈现出“同境、同构、同质、同体、同势、同笔”的“六同”特征。徐渭书法、绘画笔墨结构的同一性是“六同”特征的典型表现。

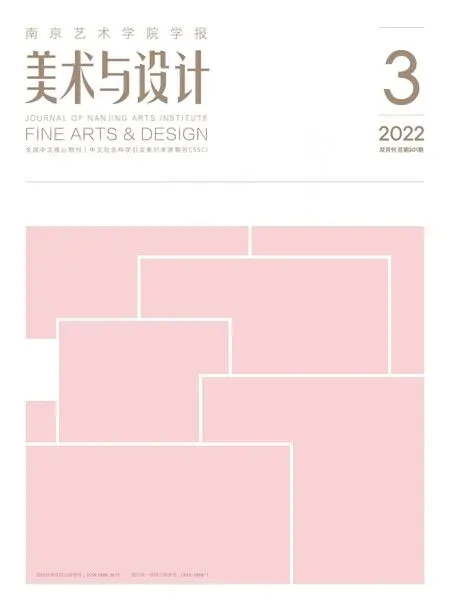

徐 渭(1521-1593)把 文人大写意花卉推向高峰(图1)。他的一生经历了自杀、坐牢、颠沛、痛楚、波折,造成了其癫狂的个性。他把这种癫狂和荒诞表现于其笔墨之中。这种表现正与明代中期出现的心学与狂禅思想相契合。

图1 (明) 徐渭 榴实图 91.4x26.5cm 纸本墨笔台北故宫博物院藏

明代中期绘画出现了元人“抒情性”向“表现性”转变。元人“抒情性”表现为逸笔草草、不求形似的主客体合一的笔墨形态;明代出现的“表现性”更高扬主体的情感、个性与笔墨的自觉,出现了如王绂“寄情说”,沈周“寓诸心,而形之于笔墨之间者,无非兴而已矣”,文衡山之“高出尘表,独优于士气”等思想。这种转变体现出中国书画笔墨发展由抒情而表现、由客体而主体、由他律而自律的内在逻辑演进,笔墨作为绘画最重要的表现因素进入了文人士大夫的视野。陈淳继承了沈周“逸笔草草”与写生相结合的方式,以行草笔法入画,形成了与文人精神相默契的花鸟画语言系统,确立了文人写意花鸟画的基本风格样式。绘画本体语言的成熟与发展是徐渭书画变革的基础,徐渭正是在此基础上,“以诗文和书法的高峰体验悟入绘画自由之境”,成就了文人大写意花卉的巨响。他钦服陈淳:

同时,晚明心学盛行,离经叛道、张扬个性已成时风。徐渭主张以“本色为宗”,嬉笑怒骂,一任自然。书画在徐渭的手中已经不是艺术自身的表达,点曳飞动、跳宕,是对生命状态的无奈寄托,不计工拙的横涂乱抹、墨色飞动的背后是一个孤寂灵魂的哀叹。他是一个有“内圣外王”精神的人,这种精神外显于笔墨的自信与率真,在“悦性弄情”中变优美而为激越,在“真性流行,不涉安排”中直抒胸臆。

一、徐渭书、画“一笔造形”及五要素形式特征

所谓“一笔造形”指书、画“一笔”的客观物象在主观意象中的立形,它包括形、势、力、律、质五要素。石涛云:“一画之法立而万物著矣。”形是造化与心源的结合。“写形”是形、质双向抽象的结果,具有超越性和审美性特点。贯通于形而下花卉用笔的长点、短线,在“生、拙、厚、秀”的用笔气息的中,见出“骨、气、神、韵”的形而上追求,是形与质的交融、心与物的化合、再现与表现的变奏。“一笔”来自于书、画艺术起于“一点”讫于“一画”的笔墨形态,“一笔造形”以“写”来统领表现形态的“五要素”,实现物理、情理、画理“三理”与主体、客体、本体“三体”的“合一”,进而达到贯通中国文化的审美内涵。

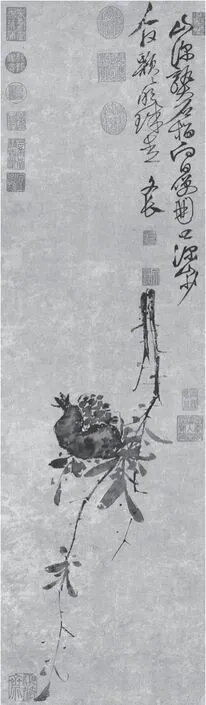

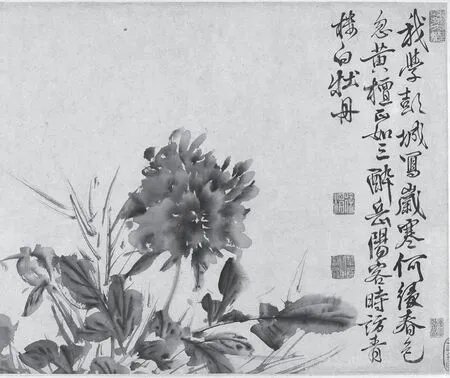

徐渭书、画“一笔造形”的形式特点是其笔墨结构的建构基础。其书画“一笔造形”呈现“简、劲、遒、逸”四个特征。所谓“简”是徐渭书画表现中变“复笔”之“绘”为“一笔”之写,不仅是形态之“简”,更是用笔方式的调整,这种“简”是书、画形态向笔墨转换的基础。所谓“劲”是“一笔”的力量贯注,同时还体现为节奏与势的承接与传递。所谓“遒”是“一笔”的形相质感,是筑基于“写”的笔墨表达。所谓“逸”是一笔的笔墨品格,是超于象外的不似之似,是心与物的迹化,是笔墨的纵逸。在《墨花九段图(局部)》 (图2)中,徐渭把牡丹花和叶子的结构全部转换为长点、短线,通过笔与笔之间的留白约略分辨各自的形态,有意的模糊花、叶的边界,物象的形态完全服从于笔墨表达,在飞动的点、线中贯注“一笔造形”形、势、力、律、质的五要素,使提炼出的绘画点线完全书法化,这种对物形的笔墨转换正是徐渭笔墨造型的匠心所在。

图2 (明) 徐渭 墨花九段图(局部)46.3x624cm 纸本 墨笔 故宫博物院藏

一笔造形之“形”。形,有像之立。朱景玄云:“至于移神定质,轻墨落素,有像因之以立,无形因之以生。”世间目之所及,手之所触,心之所动,无不有形。中国书画“一笔”之“形”,既包含大自然的鬼斧神凿之心象之“形”,也含有“惟笔软则奇怪生焉”之笔墨之“形”,“形”是“心与物游”的结果,是主、客体的合一,使“物形”和“心形”“立”于纸上,所谓“有像之立”。

徐渭书法弃唐取宋。他有意打破单字点画间的固有造型而趋向于与整体的关联,格外关注点画之形与绘画笔墨之形的融通,强化线的形态突变之间的情绪表现。绘画之形在物象之形的似与不似之间把物象的生命状态抽离为书法的点画形态,把每个花瓣、每片叶子都转换为书法用笔,同时把书法的点画形态支离开字形的原有结构,变成与花卉叶子相统一的长点、短线的组合,使笔墨的表现性与物象的形质找到一个契合点,真正做到书画“形质合一”。

一笔造形之“势”。“势”生命动态的趋向,是力量与速度构建的动态张力。势依于形显露出郁勃的生命状态。对书画一笔之势而言,主要指笔势,也就是一笔所焕发出的运动、力量、节奏与趋向。

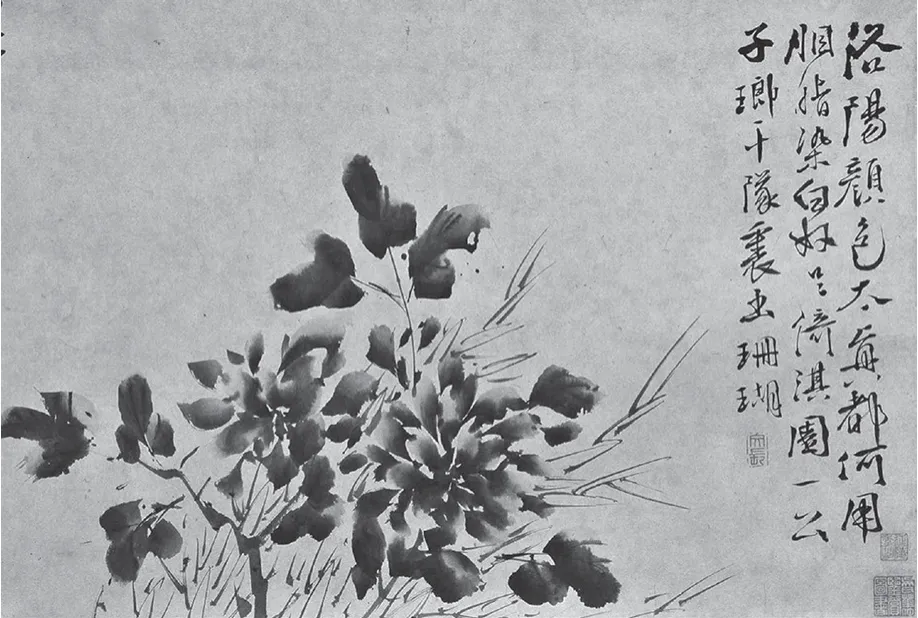

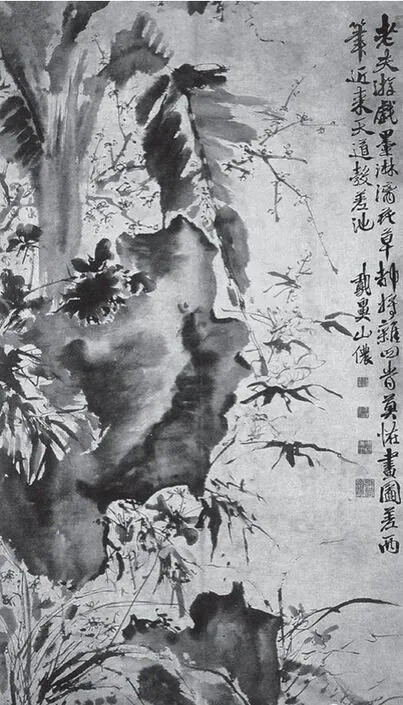

徐渭书画一笔之“势”更强调运动、力量与节奏的表达。一方面是徐渭把胸中郁勃之气发之于笔端,变成纯粹的情感宣泄;另一方面是书画互参,相互化合的通感所在。也就是说徐渭通过强化笔端之势,在强有力的节奏、力量与运动的状态中寻求书画表达上的同一性。“势”是贯穿于书画形相的内在命脉,是表于意象之外的性情所至,是内心充盈的个性表达,是书画笔墨语言内在逻辑的融通。《杂花卷》 (图3) 中,有种狂泻而出的动势,没有了传统绘画所要求的留处行、行处留,眼睛跟随着枝干的笔势游走,似乎已经没有了物象,笔势成为了画面的中心,笔墨与形质完全融合在一起。画面左侧的款字:“天池山人徐渭戏抹”更是想要跳脱出原有形态的束缚,狂放、老辣,任笔在纸上飞动,点、线内涵的动势、节奏、韵律、与纸面摩擦产生的质感如出一辙,书即是画,画即是书。

图3 (明) 徐渭 杂花卷(局部)30x1053.5cm 南京博物院藏

一笔造形之“力”。力,气之使。天地混沌一体,发而为气,气生阴阳而化成万物。气之阴阳互动而显力,故曰:“力,气之使也”。“力”是物象形质精神最主要的承载方式。黄宾虹所谓:“含刚劲于婀娜”。如狮子搏兔,金刚杵化为绕指柔。

徐渭书画一笔造形之“力”,体现为笔与纸的摩擦力的增加。他通过毛笔施于纸面的力量是前无古人的。这种顶锋逆笔直行的方式既强化了表现物象形质的主观性,同时改变了书法入画用笔的不足。书法所形成的碑、帖两大系统在唐代已经泾渭分明。帖学与碑学用笔的分野主要体现于碑学用笔更强调行笔中段力量的贯注,徐渭的书画作品,基本抛弃了对起、收的动作而专注于行笔中段的力量书写;二是裹锋用笔的加强,裹锋用笔改变帖学铺毫单薄的用笔方式更能体现用笔的圆劲与遒美,特别在羊毫笔蓄聚更多的水分加持下,笔墨的燥润、干湿、缓急更能鲜活的展现出来。

一笔造形之“律”。律,节奏的运动,时空秩序的交替转换。世间无物不有“律”的存在,节奏不仅是运动的,更是富于规律性的变化,中国书画于“一笔”之起、行、收处蕴含“律”的变动,赋予着一种生生不息的动力,正是“律”的存在才能焕发万物之生机。

徐渭书画一笔之“律”主要体现为行笔的“加速度”。所谓行笔的“加速度”是指在行笔时根据自己的情绪变化不断加快笔墨行进的速度,而达到随心所欲的宣泄,是毛笔的感觉与人的呼吸、心跳同步的共振,也是捕捉人的情绪的最佳方式。书画表达不断强化的节奏实则是在不断对自我的强化,心灵的律动是笔头最真实的传递。由“绘”到“写”的书法化强化改造和行笔的“加速度”是徐渭笔墨形成的一个最关键的逻辑点,是他实现情感世界转换客观世界的主要方式。

一笔造形之“质”。质,事物的原本。书画之“质”是生命状态的外在呈现,书画通过笔墨之“质”构建对生命质感的表达。徐渭借助笔墨的势、力、律把物象的生命之“质”的表现出来。徐渭书画一笔之质传递出的狂放、激越、孤傲、不羁,才是徐渭的生命质感。

二、徐渭书画笔墨结构的建构规律

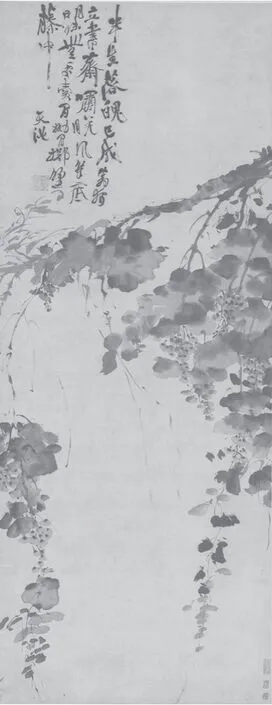

中国书画的笔墨结构是指文字、物象原有结构在个性书写状态中的秩序重构。笔墨结构的形式特征是符号、程式、个性的逻辑重构,其形式特征的内在“本质是寻求人与宇宙的同一性”。笔墨结构是书画家内化自然、心师造化的笔墨秩序,其建构规律体现在三个方面:一是书画笔墨结构的建构是主体、客体、本体相互作用于物理、画理、情理的结果,是“三体”与“三理”的合一。它既反映出客体在主体观照下对本体语言的提炼与概括,同时又把主体情感、客体物性与本体语言有机化合。二是书画笔墨结构的建构是意象与程式的交融。中国书画是对自然“象”的体悟,所谓“立象以尽意”“境生象外”,“象”是主体对客体的主观抽离,是客体寓于主体的“心画”。而程式是古人作用于本体对客体“象”的规律性表达,所以笔墨结构的建构过程中始终蕴藏着对“象”与“程式”的双向反馈,如笔墨结构建构过程的“二度神化”(由眼中之竹到胸中之竹、由胸中之竹到手中之竹)就是其双向反馈的体现。三是书画笔墨结构构建于“理”与“法”的并存。书画笔墨结构是建构于画理、物理的本体语言体系,它必然具备书画艺术的“理”“法”基础,其建构规律具有严密的逻辑性、思辨性特点。可以看出,书画笔墨结构的构建是筑基于笔墨,建构于意象,焕发于精神,归结于同一的笔墨生成体系。徐渭笔墨结构的建构是在笔墨结构建构的共性规律中展开的。“世间无事无三昧,老来戏谑涂花卉”,其建构基于他的绘画思想:“第一,通悟佛道思想而用于文艺;第二,对社会黑暗看得透彻且能寄之于幽默。”通悟佛道用于文艺是笔墨“戏谑”的本体选择;对苦难看得透彻而能寄之以幽默乃是对生命“戏谑”的“内圣外王”。在 《墨葡萄》图(图4)中主体、客体(葡萄)、本体(笔墨语言)完全沉浸于感情的宣泄中,藤、叶、葡萄相互错乱在一起,笔墨飞溅,幻化为一种狂放而郁郁不得志的生命意象。笔墨结构的创造不仅是书法化形式构成的典型形态,昭示着“于象外摹神”的主体意象,而且“为笔墨价值的显现、磨砺与升华提供了简便而有效的操作性保障”。徐渭在用“戏谑”构建自己对客观世界的认识方式,用“影”建构对客观世界的心象提炼,用“笔墨结构”完成对客观世界的表达。

图4 (明)徐渭 墨葡萄图 纸墨笔 166.3 x64.5cm故宫博物院藏

1.意象与笔墨的“戏谑”

徐渭的戏谑是真性流出、不涉安排,是直面人生际遇,发之于笔墨寻求灵魂的安顿。纯粹化的主观强化或弱化物形的特征,这是“影”的戏谑;横涂乱抹的狂肆书写是笔墨的戏谑表现。徐渭在“象”与“物”及“笔”与“墨”中找到了共通点。

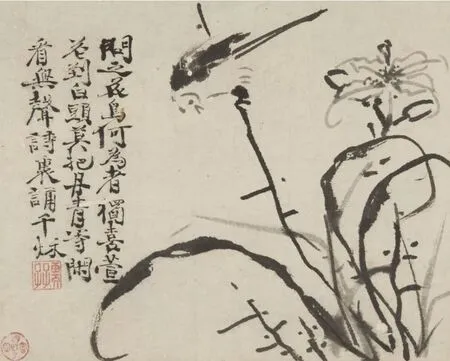

在《十二墨花图》(图5)中,花与叶、笔与墨已经分不清,通过笔与笔之间隐约的留白分辨画面中的结构关系,这种取“影”的主观营造,是徐渭对客观世界的意象转换。意象,心物也。徐渭把生命无奈的哀叹转化为笔墨的“戏谑”,通过水墨淋漓的长笔、短点把心象之“影”投射到书画的表达中。他在陈淳“形影相求”的意象图式的基础上进一步概括为“舍形悦影”更主观的“心象”图式,为花卉大写意技法的突破扫除了障碍。薛永年指出:

图5 (明) 徐渭 花卉图之牡丹 (局部)手卷 32.5x535.5cm 美国佛利尔美术馆藏

画影胜于画形凸显的是主体的内心观照,“形影相求”是作为绘画主体的和物象客体的均衡推进,而“舍形悦影”是弱化客体之“形”而强化主体感受之“影”,本体语言更趋自由,借笔墨以写天地万物,这种变化的产生是明代心学推动下,个性解放的缩影。

“影”一方面可以辅助意象图式的生成,另一方面在“影”中物象的关系变得迷离、混沌,能丢弃一些细枝末节而专注于对事物主要关系的表达。徐渭对“影”的留恋一方面出于对道之“无”,佛之“空”的彻悟;同时也是生命“戏谑”的超迈豪脱,“付之一笑问青天”(题墨葡萄)的孤寂。

他观“影”:

悟“影”:

味“影”:

写“影”:

在观影、悟影、味影、写影中完成了对客体的意象转换,“影”是斑驳的、模糊的、不确定的甚至是残缺的,看似物象之“影”实则是心中之“影”,借物象之“畸影”表心中之“寂影”。“影”的感觉,徐渭同样带到了书法作品中,特别是在八尺巨幅的草书书写中,笔画之间组合、空间、行气等要素都削弱了,就感觉一种强有力的“势”充斥其中,从大的审美中捕捉微妙的变化,细节的表达都隐含在画面的意象中,这是画的意象带给书法的启示。那么“影”如何形诸笔墨?

笔墨“戏谑”——“狂”。“影”为笔墨的戏谑提供了表现的基础。如果说“象”的拿捏在于自我的感受,而“影”能移情于物,以己度物,化物为己,随心所欲地表达自我,超越物象之羁绊。《四时花卉图》(图6)中,石头、芭蕉、竹子等都变成了剪影式的感觉存在,隐隐约约有个大致的外形轮廓,点、线与块、面纵横交织在一起,左冲右突,上下飞动,墨气淋漓,要细细分辨才能清晰物象的关系,孰为“物”?孰为“我”?怎一个“狂”字了得!

图6 (明)徐渭 四时花卉图 纸本墨笔 144.7x80.8cm 故宫博物院藏

徐渭的笔墨“戏谑”——狂,首先来自他的生理性的精神之狂,醉中杀妻、九死而九生。笔墨之“狂”实是精神与生命纠缠的真实写照。但如何把精神之“狂”转化为笔墨之狂,他脱口而出:“我亦狂涂竹,翻飞水墨梢。”以草书入画,在苍劲而姿媚的狂草中,把花卉的力量、气势、质感淋漓尽致地表现了出来,在赵孟“书画本来同”的基础上真正实现了水墨花卉的书法化表现。

另一方面,笔墨之“狂”来自明代李贽倡导的“狂狷精神”。“论载道而承千载绝学,则舍狂狷讲何之乎?”(李贽《焚书》卷一“与耿司寇告别”)在徐渭看来,“狂”是一种兔起鹘落之状,体现的是一种生命的“形相”。

徐渭如何借助笔墨之“狂”来实现大写意绘画的“巨响”?在草书入画之外,徐渭找到了办法——抛弃色相、简化形相、强化骨相。

抛弃色相。用最纯粹的笔墨来传递精神,《墨牡丹》云:

简化形相。谑“影”就是简化形相的最好办法,有意识地弱化客体的自然状态,简括物象、寻找最有生命力的质感表达。

强化骨相。谢赫的“骨法用笔”早就指出了中国书画的本体规范,强化骨相就是进一步激发线条本身的气势和力量,能契合徐渭绘画在“影”的意象思维影响下对客体生命状态的把握。在“一笔”形、势、力、律、质的收摄中,让“势”和“力”成为主要的笔墨语言,达到“不求形似求生韵”的审美意蕴。

2.书、画笔墨结构的建构方式

化“复笔”为“一笔”。方薰在《山静居画论》中对徐渭的笔墨之变给出了清晰的认识:

徐渭把花鸟画的笔墨语言由宋元为主体的细线勾勒晕染向明代沈周为代表的复笔点簇转化为“一笔出之”,变复笔为“一笔”,化“绘”为“点”。这里实现了两个转化:一是实现了书法语言的转化;二是“擅跌荡之趣”,增强点画的表现性,强化了“状物”向“写心”转化。书法的笔墨语言就是“点”(一笔),所谓“线”是积点而成,而“面”既可以看成是“点”的扩大,也可以理解为“线”的重叠,所以徐渭化“复笔”为“一笔”真正打通了书画最基本的笔墨语汇,同时“擅跌荡之趣”,强化节奏与力量,实现了书画笔墨语言的“同一性”。

泼“水”(墨)求“韵”。前述谈到了徐渭绘画意象的戏谑呈现与“影”的状态,是一种润泽的、模糊的、不确定的、混沌的感觉。如何让画面呈现出润泽的、氤氲的感觉?一方面得益明代物质材料的发展,生宣纸的渗化效果和羊毫笔的吸水性以及对胶的大量运用;另一方面是徐渭对“水”法的运用,可以说前无古人。徐渭运用“泼墨”的用笔方式快速地在具有渗化的生宣纸上运笔,既能产生笔墨的“生韵”又能把意象之“影”的感觉非常微妙地呈现出来,实现了多重的复合创造。《杂花图》(图7)水墨晕涨,笔头调和着大量的水墨和胶,一泻而下般的狂涂于纸上,真应了黄宾虹所谓“墨气淋漓幛犹湿”。

图7 (明)徐渭 杂花图(局部)30x1053.5cm 纸本墨笔 南京博物院藏

三、徐渭书画笔墨结构的“同一性”

1.惊蛇入草——“同势”的动力形式

沈宗骞在《芥舟学画编》指出:“所谓笔势者,言以笔之气势,貌物之体势,方得谓画。……墨滓笔痕,托心腕之灵气以出,则气之在是亦势之在是也。”中国书画之所以能够让人在凝固的空间中感受到笔墨的飞动、跳宕、奔放、激越甚至压抑和呐喊,主要原因是时间性也就是节奏让人窥见潜藏在笔墨形态之后的深层表达。徐渭水墨大写意花卉就是借助书法的“律”与“势”,幻化出动人心魄的水墨奇观。

翁方纲在题《徐天池水墨写生卷歌》中感慨说:“空山独立始大悟,世间无物非草书。”徐渭的草书表现出相对直觉的书写,体现在造型上就是对习惯性稳定字形结构的随机突变,字的体势似乎没有目的性的向各个角度冲击,呈现出一种冲撞之“势”。无论是书法还是绘画作品都有意识地弱化客观物象或字的结构对于笔墨结构的影响,强化“势”的主导性,突出笔墨的本体自觉。在徐渭花卉手卷(图8)中,题款书法从笔势到体势都呈现一种飞动之势,竹叶的笔势似乎逆风飘动,款字中的“手”“扫”“来”等有意的向左侧撇笔而出,笔势、体势、节奏都与竹叶的笔势如出一辙,并在行笔中不断加快行笔的速度,以强化整体的飞动之感。徐渭自己称作画:“一斗醉来将落日,胸中突奇有千尺。急索吴笺何太忙,兔起鹘落迟不得”。“势”依托笔墨的“律”和“力”架构形成一种强烈的视觉张力。

图8 (明)徐渭 花卉图之竹(局部)手卷 32.5x535.5cm 美国佛利尔美术馆藏

空间关系的建构。在“影”的意象思维之下,“影”的审美意象主要方式就是去掉细枝末节的关系对画面的影响,这种空间架构有两个特点:一是空间的主观性较强,表现为各种尖锐的、繁复的、细碎的空间形状,只注意大的关系的处理。二是空间建构是在笔势的主导中完成的,是笔势带动空间的生成生发。

“律”“力”动力形式的介入,让书画的笔墨结构的表达更趋“同一”。“势来不可止,势去不可遏”,徐渭有意弱化画面结构对视觉的影响,在“律”和“力”的加持下,运用行笔的“加速度”和笔与纸摩擦的力量这两种动力形式,使画面产生极强的冲击力,来增强画面的动势。

2.粗头乱服——“同质”的生命表征

质,是事物的本原。如果说节奏是对生命内在动力形式的模仿,那么线质是对生命外在状态的个性表达。

在《花鸟山水册页》(图9)中,萱花叶子似乎用千钧之力,涩笔逆行,在笔锋的翻绞转换中,尽显斑驳、迟涩、凌厉、苍厚的线条,这是徐渭借“物”之“质”,传“己”之“情”。画中的小鸟,取影式的意象造型用同样质感的线条写出,也是阅尽沧桑。徐渭每画必题,画面款字书法随画面主体变换,左侧款字的点画有意强化了笔与纸的力量与摩擦,夸张起、收笔和转折的动作,率性出之,行笔中段有意加强提按动作,这些书法外在形态的表达正好契合萱花的用笔方式,用破、涩、厉、劲的笔墨质感呈现出徐渭“畸”与“残”生命的质感。

图9 (明)徐渭 花鸟山水册(其一)

徐渭草书入画的内在逻辑体现为真正把用笔的“形”与“质”统一起来的革命性转变。“用视觉形象传达思想、精神、境界,文人画家需要找到新的可以让他们充分表达的手段”。而草书的表现性正好契合这种要求,所谓“世间无物非草书”,明代文人画以陈淳开端至徐渭为巨响的成功正得益于此。徐渭充分驾驭了草书的形质特点,在粗头乱服中实现了书法与绘画“质”的生命状态的建构,在“不求形似求生韵”的“影”的观照中达到书画笔墨的生命内在状态的“质”的同一——粗头乱服。“质”不仅是对客体物象生命状态的提炼,更是笔墨之“质”与生命之“质”的同构,这种笔墨与生命之“质”的建构是徐渭对中国绘画史的巨大贡献,为中国大写意绘画艺术的发展开启了先河。

结语

千年以来都在探讨“书画本来同”“以书入画”“以画法演书法”等,但是对书画内在“同一性”的认识和研究并没有贯通起来。一方面是对书画创新内在规律的认识不足,另一方面是书画本体研究的缺失。本文通过对徐渭书画“一笔造型”及五要素的分析、概念的界定,意象与笔墨的“戏谑”、化“复笔”为“一点”、泼“水”(墨)求“韵”的书画笔墨结构的构建方式以及对书、画笔墨“同势”内在动力形式与“同质”的生命表征的书画笔墨结构的“同一性”研究,厘清了徐渭书、画笔墨结构形而下的笔墨形态,进一步揭示其书画笔墨结构的形式基础、构建规律及“同一性”的内在逻辑关联,呈现出其在“六同”特征之中对“同势”“同质”的强化,达到禅宗“一超而入如来地”的境界,其同一性建构正体现出徐渭书画的创新路径,为当下书画创作、教育提供可资借鉴的依据。

——“意象”阐释的几组重要范畴的语义辨析