4.25 震后西藏古寺庙破坏机制及治理研究

——以昂仁县吕龙寺为例

王宝亮 李辉明

(1、核工业西南勘察设计研究院有限公司,四川成都 610061 2、西藏东南建设有限责任公司,西藏林芝 860100)

2015 年4 月25 日,尼泊尔发生了Ms8.1 大地震,根据中国地震台网测定,该地震震中位于尼泊尔博克拉城市,震中位置:(28.147°N,84.708°E),震源深度15km。地震造成我国西藏自治区日喀则市聂拉木、吉隆、定日、定结、岗巴、仲巴、萨嘎、萨迦、拉孜、昂仁10 个县(区)受灾。结合《西藏自治区“4 25”地震灾区资源承载力报告》评估结果,昂仁县属于Ⅵ度,因藏区农牧用房绝大部分是片石砌筑或生土结构,抗震效果差。Ⅵ度即出现裂缝和破坏,Ⅶ度、Ⅷ度区多为严重破坏或倒塌。本文选取昂仁县吕龙寺作为研究对象,进而对西藏古寺庙的破坏机制进行分析研究,提出相应的治理方案和优化选择,对其他震后建(构)筑物的治理加固也有一定借鉴作用。

1 研究对象简介

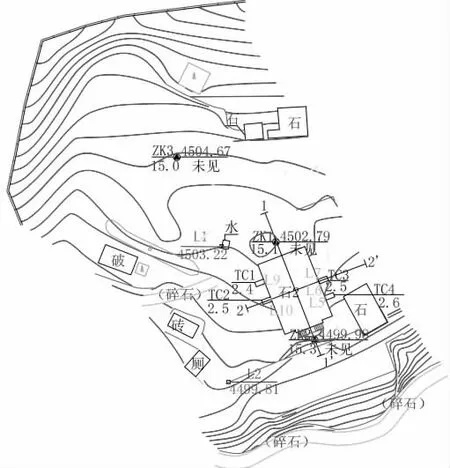

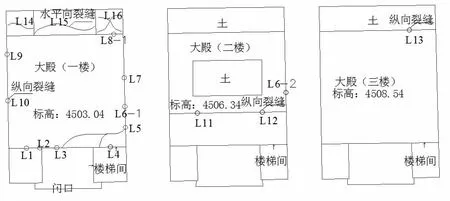

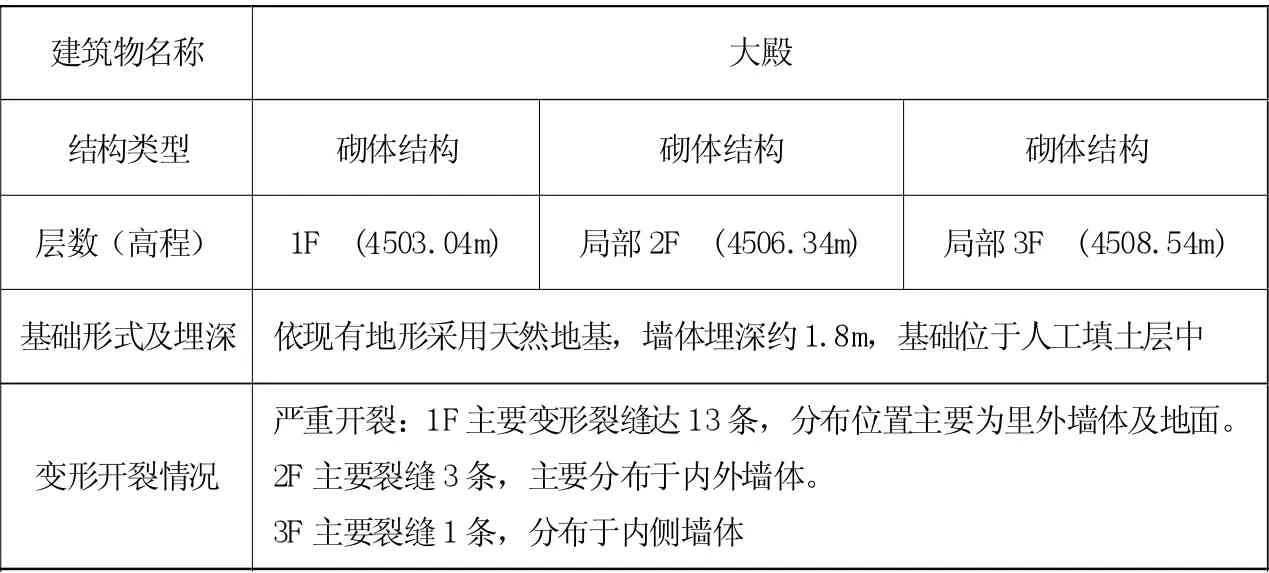

吕龙寺位于昂仁县亚木乡准堂村东面的半山腰上,北纬29°46′36″,东经87°40′266″,海拔4398 米,见图1、图2。寺庙建筑依山势分布,山腰建有主殿、经堂、仓库、伙房及僧舍等,采用条石干砌结构砌筑而成。“4.25”地震后,大殿发生严重变形,大殿围墙及殿内地面出现多处变形裂缝,通过调查现有建筑物及构筑物基本性质及开裂变形程度,见表1、图3。

图1 研究对象全貌照

图2 研究对象平面图

图3 吕龙寺大殿主要裂缝分布示意图

表1 建筑物性质及变形开裂情况表

2 破坏机制研究

2.1 历史损伤的累积

古寺庙历史悠久,在其服役过程中,以前经历的地震损害和非地震原因的历史损伤积累,长期的风化残蚀,对古建筑本身造成系统损伤。损伤的积累会造成材料、构件乃至结构整体的性能降低,降低结构的承载力、耐久性,从而严重影响建筑结构的正常使用功能[1]。

吕龙寺是1093 年由聂顿巴所创建, 历史上已经发生过多次大小地震,小型地震晃动几乎年年都有,但未成灾。中型地震,1968 年发生了3 级地震,造成民房开裂现象,虽有一定的经济损失,但属轻灾。1993 年3 月23日,境内发生5.6 级地震,大余震3 次,小余震无数次,主震区位于雅鲁藏布江两岸,并向昂仁县农牧区扩散,致使民房开裂、倒塌、桥梁中断、人员伤亡,造成直接经济损失2000 多万元。北京时间2009 年11 月8 日4 时08分,在西藏自治区日喀则地区昂仁县、萨嘎县交界(北纬29.4 度,东经86.1 度)发生5.6 级地震,震源深度约33 公里。历史上主震和余震造成的吕龙寺墙体开裂,框架木柱开裂,地基沉陷等损伤在吕龙寺建(构)筑物上累积。有架空现象。形成时间约10 年,主要为修建寺庙时人工回填。在整个场地分布较广,层厚为:2.0-2.9m。

2.2 地基土不均匀沉降

人工填土层,灰褐色,松散,干燥,主要成分以粉质粘土为主,含少量碎块石、角砾和砂,局部含角砾粉质粘土:灰褐色,硬塑,主要成分以粉质粘土为主,角砾含量20%-30%,局部含少量碎块石,干强度高,韧性中等,切面无光泽。为场地原始地层,在场地内广泛分布,厚度1.8-3.9m。

碎块石:青灰色,稍密,以碎块石为主,碎块石含量50%-60%,充填少量粉质粘土和角砾,块石最大粒径约1m,局部有架空现象。在场地内广泛分布,揭露厚度8.8-11.0m。

根据地层分布特征,建(构)筑物基础和基础持力层主要为人工填土、含角砾粉质粘土和碎块石组成,其中碎块石充填物主要为粉质粘土及角砾,局部有架空现象,自身存在一定的不均匀性;并且各层之间在横向及纵向均存在一定高差,地基属不均匀地基。受地形变化控制,依地势而建,地基土受力均匀性较差,是大殿发生变形的一个关键因素,2006 年建成之后,建筑物发生不均匀沉降,逐渐出现裂缝,但均未影响使用。

2.3 抗震不利地段的影响

根据西藏传统和经验,古寺庙往往建设在突出山嘴、临近陡崖地段和非岩石陡坡上等,未采用科学选址和抗震设防。

吕龙寺建筑场地属河沟斜坡地貌,根据《建筑抗震设计规范》场地所在地区抗震设防烈度为7 度,设计基本地震加速度值为0.15g,设计地震分组为第二组。根据4.1.8 规定属于抗震不利地段,产生放大作用,水平地震影响系数最大值应乘以1.1-1.6 增大系数。

2.4 结构缺陷

西藏古寺庙大多采用土、石、木为主要建筑材料的砌体结构。砌筑使用本都黄土、内墙抹面使用巴嘎土、地面(屋顶)夯打用的阿嘎土。阿嘎土属于水硬性硅酸盐材料,强度低,耐候性差[2]。阿嘎土颗粒粗,质量大,粘性小,抹光墙体需要较厚泥层,建(构)筑物内部墙壁泥层容易下沉,造成大量的墙体空鼓破裂。

吕龙寺大殿是2005 年初场地平整后,直接砌筑而成,未遵从基本建设程序,该建筑墙体厚0.6-1.2m,局部为2F、3F,砌体结构,以片石、块石(母岩为花岗岩)干砌而成,砌块之间采用阿戈土粘结,该种建筑材料棱角发育、粘结强度低,抗变形较差;场地整平后,直接砌筑墙体,墙体埋深差异较大,埋深1.2-1.8m,局部裸露地表,主要依地形地势修筑而成,吕龙寺未经设防的砌体结构,抗震能力差[3-4]。

吕龙寺历史上多次主震余震在建(构)筑物上产生损伤积累;建(构)筑物基础和持力层属于不均匀地基土引起不均匀沉降;建(构)筑物处于抗震不利地段,产生放大作用;砌体结构本身抗震性能差;在“4.25”地震触发下,吕龙寺发生变形开裂破坏。

3 治理方案

在实施中严格按照“修旧如旧,不改变古寺庙原状”及最小介入、最大兼容的基本原则。根据《建(构)筑物地震破坏等级划分》和文化遗产建筑震害等级的划分标准,震害等级属于中等破坏[5]。

根据现有建筑物大殿建筑物的性质、变形开裂现状特征、变形原因、地基土的性质及场地整体稳定性等综合分析,可采取的地基加固方法基本相同,通过分析可采取的有:基础补强注浆加固、托换加固及原址重建3 种方案:

3.1 基础补强注浆加固

现有变形建筑采用砌体结构,未设置基础,地基土主要为人工填土、含角砾粉质粘土及碎块石组成,可采用注浆法进行补强,使整个地基土形成一个整体,以增强地基强度,减少变形。

该种方案优点是能很好的将地基土胶结形成一个整体,减少地基不均匀沉降;缺点是施工机械震动较大,对周边构筑物的整体安全有一定的影响作用。

3.2 托换加固

根据现有变形建筑的特点,结构类型、基础形式、地基持力层的性质及荷载情况等分析,可采用整体托换加固方案。

设计时应注意:变形建筑砌体结构,应在承重墙与基础间设置连续托换梁;应对上部结构内力进行复核,施工难度较大。

3.3 原址重建

根据现有建筑物的特性、变形现状特征、变性原因、场地工程地质条件等,结合上部结构评估结构及监测成果等分析论证后,若加固措难以保证现有建筑物的整体安全以及长久性时,可考虑采重建方案。

原址重建需得到文物保护单位及相关主管部门的评估和同意,应选择有相关资质的单位进行原址重建设计和施工,争取尽最大可能还原原始建筑状况,让吕龙寺的文化得以永久传承和发扬。

3.4 加固方案优选[6-7]

通过变形建筑物的特征、施工条件及可行性等分析:若采取加固治理方案,设计前应先对现有变形建筑大殿由业主聘请具有专门资质的单位对上部结构进行评估,对整个区域由业主聘请具有专门资质的监测单位进行变形监测。根据评估、变形监测结果再结合我方提出的地基加固方案选择最优治理措施。设计施工时应严格按照《既有建筑地基础加固技术规范》的相关规定执行。如因变形建筑加固治理难度较大,经有关部门同意后,方可考虑原址重建。

4 结论与讨论

4.1 对西藏震后古寺庙进行系统排查,对古寺庙结构受力体系合理性、抗震性能和抗倒塌能力进行系统筛查,对结构不合理的进行调整和优化。

4.2 为古寺庙建(构)筑物增加阻尼器、隔震垫等,提高其抗震性能,建立古寺庙监测防控体系,定期对古寺庙进行维保和修缮。

4.3 推进西藏古寺庙的数字化和信息库建设,实现整体三维立体数字模型可视化管理,更有利于古寺庙保护、展示和留存。

4.4 本文通过对历史损伤的累积、抗震不利地段的影响、地基土不均匀沉降和结构缺陷,以吕龙寺为例对西藏古寺庙破坏机制进行分析研究并提出治理方案,对其他震后古建筑治理加固也有一定的借鉴作用。