浙江东白山次生针阔混交林群落组成及结构动态

李 桥, 范清平, 唐战胜,2, 孟 杰, 张敏德,王云泉, 李铭红, 仲 磊, 陈建华*

( 1. 浙江师范大学 化学与生命科学学院, 浙江 金华 321004; 2. 浙江九龙山国家级自然保护区管理中心, 浙江 遂昌 323300;3. 诸暨东白山省级自然保护区管理站, 浙江 诸暨 311800; 4. 诸暨市陈蔡水库林场, 浙江 诸暨 311818; 5. 浙江师范大学行知学院, 浙江 兰溪 321100; 6. 浙江大学 生命科学学院, 杭州 310058 )

群落动态是森林生态学研究的热点问题之一(Rees et al., 2001) ,森林群落动态主要涉及植物群落的形成、变化、演替及演化等(王伯荪,1987)。物种组成和群落结构是森林群落的重要组成部分,了解群落结构动态变化对理解生物多样性格局变化以及生态系统的形成和维持机制具有重要意义(Fardusi et al., 2018)。近年来,国内外生态学家利用长期动态监测样地(固定样地)开展了大量森林群落组成和结构等的相关研究,具体涉及群落的物种组成、个体密度、径级结构和垂直结构等方面(祝燕等,2008;Anderson et al., 2015;邹顺等,2018;宋庆丰等,2020)。基于固定样地的群落结构动态研究中,研究区域主要集中在热带雨林(胡跃华等,2010;Feeley et al., 2011)、亚热带常绿阔叶林(金毅等,2015)、温带常绿阔叶林(Miura et al., 2001)等。由于人类活动的长期干扰等历史原因,我国现存森林植被中近一半是次生林,次生林是现有森林资源的主体(吴征镒,1980;朱教君,2002)。但基于固定样地的亚热带次生针阔混交林的群落动态鲜有报道,仅有少数研究关注了温带次生针阔混交林(李建等,2020)。

次生针阔混交林是亚热带地区常见的森林类型,是亚热带常绿阔叶林植被恢复过程中的重要阶段,起着“承前启后”的过渡作用(陈金磊等,2019)。次生针阔叶混交林的研究对丰富生物多样性研究的内容和植被恢复具有重要意义(胡正华等,2008)。东白山区属于中亚热带常绿阔叶林地带北部亚地带的浙闽山丘甜槠木荷林区(吴征镒,1980)。王云泉等(2015)在固定样地调查的基础上,对东白山的针阔混交林群落结构及物种多样性现状进行了具体分析,但东白山区针阔混交林的群落动态一直未见报道。

2013年,参照中国森林生物多样性监测网络(CForBio)的建设标准(马克平,2008),在东白山省级自然保护区龙船坞建立了1 hm木荷()-马尾松()次生针阔混交林长期动态监测样地。本文以东白山龙船坞1 hm固定样地为研究对象,在1 hm植物群落水平上,通过对2013年和2018年野外调查数据的具体分析,试图发现:(1)2013年和2018年东白山次生针阔混交林的物种组成和群落物种多样性有何具体变化;(2)5 a间不同垂直结构重要值的变化规律如何;(3)5 a间存活个体和死亡个体的径级结构又如何变化。本研究有助于理解东白山次生针阔混交林群落的演替特征及其更新规律,将为本地区植被恢复及森林经营管理提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

东白山省级自然保护区(120°22′45″—120°30′48″ E,29°07′36″—29°36′18″ N)位于浙江省诸暨、嵊州和东阳3市交界处,总面积5 071.5 hm,主峰太白尖海拔1 194.6 m。区内物种丰富,有维管植物共计179科749属1 530种,国家一级、二级重点保护野生植物8种,其中香榧古树1.2万株,是香榧种质资源保护库(任钦良等,2007)。

东白山气候属中北亚热带季风气候过渡带,四季分明,雨量充沛。东白山年均气温仅为11.7 ℃;年均降水量1 541.4 mm,月际变化大,全年降雨量呈双峰型,4—6月、8月、9月多雨;年无霜期233 d,年际间变化很大,最长的达260 d,最短不足220 d;区内主要土壤类型有红壤、黄壤、石灰岩土等5种(孙善松等,2008)。

1.2 样地设置

参照CForBio的建设标准,2013年在东白山自然保护区龙船坞区域建立了1 hm的固定动态监测样地(120°23′35.69″—120°23′40.63″ E,29°34′01.36″—29°34′05.87″ N)。龙船坞1 hm样地为长宽各100 m(投影距离)的正方形;最低海拔135 m,最高海拔157 m,最大高度差22 m;最小坡度8°,最大坡度62°,平均坡度34°。2013年,对样地内所有胸径(DBH)≥1 cm木本植物进行定位、鉴定和挂牌,并调查记录树种名称、胸径、树长、树高、冠幅、坐标等信息,以便进行永久监测。2018年,在省环保厅等部门的统一组织下进行了第一次复查,监测记录所有挂牌植株的相关指标和存活状态,对新增的DBH≥1 cm的个体(补员个体)测量胸径、鉴定物种、挂牌并记录坐标。

1.3 数据统计与分析

以2013和2018年两次调查获得的野外数据为基础,分析群落内所有DBH≥1 cm的木本植物的物种及个体数量、物种多样性、重要值和径级结构等的变化情况(Mori et al., 1983;Condit et al., 1992;Levesque et al., 2011)。

稀有种:每hm个体数仅为1株的物种;偶见种:每hm个体数为2~10株的物种(Hubell & Foster, 1986;He et al., 1997)。

通过计算各物种在不同径级的年均死亡率()和年均补员率(),比较物种间的差异:=(ln-ln)/;=(ln-ln)/。式中:代表2013年调查时某物种的个体数;是该种群在2013年调查时某物种的存活个体数;代表2018年调查时某物种的个体数;为两次调查时间间隔(Condit et al., 1999)。

参照吴征镒(1980)在《中国植被》中对乔灌层的划分方法,具体划分本群落的垂直结构为林冠层(≥8 m)、亚乔木层(>5 m,<8 m)及灌木层(≤5 m)。

参考有关种群的径级划分方法(Zhu et al., 2009;丁文勇等,2014),然后根据调查的实际情况,把样地林木径级划分为7个等级:径级I(1 cm≤DBH<5 cm)、径级II(5 cm≤DBH<10 cm)、径级III(10 cm≤DBH<15 cm)、径级IV(15 cm≤DBH<20 cm)、径级V(20 cm≤DBH<25 cm)、径级VI(25 cm≤DBH<30 cm)和径级VII(DBH≥30 cm)。将DBH<5 cm定为小径级;5 cm≤DBH<20 cm定为中径级;DBH≥20 cm定为大径级。

采用软件Excel 2016和Origin 2019b进行数据分析与绘图。采用25个20 m × 20 m样方内2013—2018年间的物种数、植株数和群落物种多样性作为变量-样方矩阵,在软件Origin 2019b中进行-test检验5 a间的差异性。

2 结果与分析

2.1 物种组成及数量变化

2013—2018年,群落的物种组成和个体数量发生了较大的变化(表1)。2018年有木本植物35种,隶属于17科28属,和2013年相比,5 a间减少了6科10属13种,减少的均为稀有或偶见种,其中红枝柴()、甜槠()、豆腐柴()等8个为稀有种,野漆树()、山鸡椒()、冬青()等5个为偶见种。

5 a间样地内木本植物个体从5 493株减少到4 059株,植株总数减少了1 434株,降幅达26.11%。此外,新增了71株DBH≥1 cm的补员个体,占2018年木本植物个体总数的1.75%,年均补员率为0.35%;死亡个体1 505株,占2013年样地内木本植物个体总数的27.38%,年均死亡率达6.40%(表1)。样地内大多数物种的新增个体数远小于死亡个体数(表2)。物种数和植株数在两次调查期间差异显著(图1),2013年的物种数和植株数均显著高于2018年(<0.05)。

不同字母表示差异显著(P<0.05),相同字母表示差异不显著(P>0.05)。Different letters indicate significant differences (P<0.05), same letters indicate no significant differences (P>0.05).图 1 东白山次生针阔混交林2013—2018年物种和植株数变化Fig. 1 Number changes of species and trees of secondary coniferous and broad-leaved mixed forest in Dongbaishan during 2013-2018

表 1 东白山次生针阔混交林2013—2018年群落特征变化概况Table 1 Community dynamics of secondary coniferous and broad-leaved mixed forest in Dongbaishan during 2013-2018

表 2 东白山次生针阔混交林2013—2018年木本植物多度变化、死亡数和新增量Table 2 Abundance variation, mortal and recruit numbers of woody species in secondary coniferous and broad-leaved mixed forest in Dongbaishan during 2013-2018

2.2 群落物种多样性变化

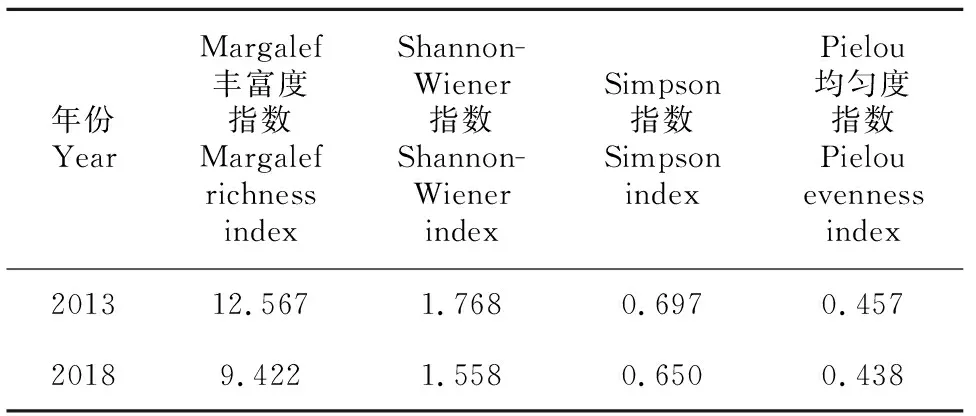

从群落物种多样性的指标看(表3):5 a间Margalef丰富度指数的变化较大,降低了3.145,下降率为25.03%;Shannon-Wiener指数降低0.21,下降率为11.88%;Simpson指数以及Pielou均匀度指数下降率分别为6.74%和4.16%。四种群落物种多样性指数均显著下降(<0.05)。

表 3 东白山次生针阔混交林2013—2018年群落物种多样性变化Table 3 Changes in community species diversity of secondary coniferous and broad-leaved mixed forest in Dongbaishan during 2013-2018

2.3 群落各垂直结构重要值动态变化

对群落内各林层树种的重要值进行分析(表4),发现5 a间林冠层中常绿阔叶树种的重要值增加了6.41%,为63.73%,针叶树种重要值降低了5.7%,为33.82%。林冠层中木荷、马尾松、石栎(r)、苦槠()和锥栗()的重要值仍占据前5位,大小排序不变,但优势种木荷和马尾松的重要值变化较大,其中木荷重要值增加了6.81%,马尾松降低了5.42%。亚乔木层和灌木层中木荷、石栎、隔药柃()等常绿阔叶树种仍占主导地位,马尾松的重要值逐渐减少。总体而言,5 a间样地各垂直结构中常绿阔叶树种的重要值在稳步增加,优势地位进一步加强,而针叶树种(马尾松等)的重要值在逐渐减弱。

从不同垂直结构的植株数量变化看,林冠层中马尾松和木荷的死亡个体最多,分别为311株和76株,石栎排名第三,死亡73株,这3个树种的死亡量占死亡总数的30.56%。此外,亚乔木层死亡最多的物种为木荷,死亡了141株,其次为石栎和苦槠,分别死亡43株和26株;灌木层中死亡个体数最多的物种为木荷、檵木()和石栎,分别为301株、94株和80株。

表 4 东白山次生针阔混交林2013—2018年不同垂直结构主要树种的重要值变化Table 4 Changes in importance values of the most abundant tree species with different vertical structures in secondary coniferous and broad-leaved mixed forest in Dongbaishan during 2013-2018

2.4 群落径级结构动态变化

2013—2018年间,东白山次生针阔混交林群落中存活个体的径级分布变化较大,小径级(1≤DBH<5 cm)和中径级(5≤DBH<20 cm)的个体数减少较多,分别减少了938株和640株,大径级(DBH≥20 cm)个体数则增加了144株(图2:A)。2013年样地内DBH≥1 cm的物种共5 493株,最大胸径为29.1 cm,平均胸径为8.31 cm;2018年样地内DBH≥1 cm的物种共4 059株,最大胸径为33.7 cm,平均胸径为9.73 cm。5 a间群落中最大胸径值和平均胸径值都呈现增大趋势。从不同径级的个体数量看,2013年,大、中、小径级的个体数分别占总个体数的2.38%、56.75%和40.87%;2018年复查结果显示大、中、小径级的个体数分别占总个体数的6.78%、61.02%和32.20%。5 a间大、中径级个体比例在逐渐增加,小径级个体比例在逐渐下降。

从不同径级死亡个体的情况看,5 a间样地内死亡个体的径级分布呈倒“J”型(图2:B)。不同径级的死亡个体数表现出较大差异,大、中、小径级的死亡个体数分别为5、541和959。死亡个体主要集中分布于小径级植株,占死亡总数的63.72%,随着径级的增大,死亡个体逐渐变少。总体而言,大径级个体死亡较少,小径级个体死亡较多。

A. 存活个体; B. 死亡个体。A. Surviving individuals; B. Dead individuals.图 2 东白山次生针阔混交林群落径级结构 Fig. 2 Comnunity size class structure of secondary coniferous and broad-leaved mixed forest in Dongbaishan

3 讨论与结论

研究表明,2013—2018年东白山样地物种数和植株数显著下降。减少的13个物种主要为稀有种和偶见种,这可能是由于稀有物种的适合度较低且负密度制约效应较为明显,在样地中竞争力较弱,从而更容易被竞争排除(Comita et al., 2010;Wang et al., 2020)。除此之外, 年际间的环境波动也会直接或间接影响物种多样性(Chen et al., 2019)。另一方面,5 a间群落优势物种组成基本不变,这与Ayyappan和Parthasarathy(2004)、葛结林等(2012)的研究结论一致,可能和样地中优势物种总体更新良好有关(Liu et al., 2018)。5 a间植株总数减少了1 434株,降幅为26.11%,平均死亡301株·hm·a,年均死亡率远高于纬度相近的古田山亚热带常绿阔叶林(汪殷华等,2011)。这可能与两地群落类型及演替阶段不同有关,相较于古田山,东白山森林群落的林龄较小,群落内种群密度较大,容易引起自疏或他疏现象(Lu et al., 2021)。东白山样地物种组成及数量变化提示,5 a间该样地处于较高强度的动态变化中,物种间的相互作用较为剧烈。

5 a间东白山次生针阔混交林的群落物种多样性指数均呈显著下降,和武夷山甜槠常绿阔叶林Margalef 丰富度指数、Shannon-Wiener指数增高的结论不同(丁晖等,2018),这可能与两地群落的发育阶段及环境因素的不同有关。此外,Simpson指数的降低表明群落的生态优势度在增大,群落中的优势种地位在进一步加强;Pielou均匀度指数的降低,表明群落均匀度在下降,即各物种个体数量的差异变大,一定程度上反映了本群落优势种(木荷等)的优势度在5 a间有所增强(丁晖等,2015)。结合袁金凤等(2011)对浙江省马尾松针叶林-马尾松针阔混交林等基于空间代替时间的研究结果,推断东白山样地物种多样性指数的降低可能是群落演替过程中的阶段性下降,暗示随着现有的针阔混交林向常绿阔叶林方向的不断演替,不久的将来东白山样地的物种多样性将可能会逐渐反弹上升。

通过对群落内各林层的优势树种的重要值进行分析。一方面,发现东白山样地林冠层虽然优势树种基本稳定,但其中的优势种木荷和马尾松的重要值变化较大,林冠层木荷等常绿阔叶植物重要值稳步增加和马尾松等针叶植物重要值逐渐降低,和同处中亚热带的天童山常绿针叶林在过去30年的动态变化相似(吴洋洋等,2014)。另一方面,亚乔木层和灌木层物种在群落演替中也非常重要(张炜琪等,2016),5 a的调查发现,东白山样地内亚乔木层和灌木层中马尾松的个体数量越来越少,木荷、石栎、隔药柃等常绿物种却储备充足,林下更新整体良好。可以预见,喜光的先锋树种马尾松等正在逐渐失去原有的优势地位,次生针阔混交林将逐渐演替为以木荷等为优势种的常绿阔叶林(熊能等,2010)。

2013—2018年间,一方面,大、中径级存活个体比例在逐渐增加,小径级个体比例在逐渐下降,平均胸径增值为1.42 cm,说明植物群落总体更新良好。另一方面,死亡个体的径级结构总体呈倒“J”型,随着DBH增大,死亡个体数量逐渐减少,死亡个体主要分布于小径级(占死亡总数的63.72%),这与以往的相关研究相似(Chao et al., 2008)。这可能是由于小径级个体数量较多、 密度较大,密度制约效应更容易导致个体死亡(Zhu et al., 2015),同时小径级植株在阳光、营养等资源竞争中处于弱势,容易受到病虫害的影响等(Guarin & Taylor, 2005;Coomes et al., 2010);此外,原有的部分小径级植株逐渐变成了中径级植株,加上较低的年均补员率和相对较高的年均死亡率,可能也是小径级植株死亡率较高的原因之一。其他方面,大径级个体数量虽然较少,但在群落中的综合竞争力比较强,植株生长较为稳定,抵抗环境压力的能力较强,个体死亡数量较少。中径级树木在群落内的竞争力介于大径级和小径级树木之间,死亡数量处于中间水平(Smith & Shortle, 2003;Hopkin et al., 2003)。

综上所述,2013—2018年间,东白山次生针阔混交林的群落组成和结构总体发生了较为显著的动态变化,群落处于次生针阔混交林向常绿阔叶林快速演替阶段。一方面,表明在制定保护措施时应更多地关注次生针阔混交林,经营管理时应减少人为干预,采取封山育林为主的保护措施;另一方面,造成群落物种组成和结构动态发生显著变化的主要原因还需要更长期的定位监测,并结合生物因素、气候变化等环境因素进行综合分析。

感谢赖正标、何土保、姜兴福、陈伯祥、周国夫师傅以及浙江师范大学钱长生、焦新、吴丽莹、程成等同学在样地调查中给予的帮助。样地建设和复查得到了浙江大学于明坚教授的指导,特此致谢!