伏地惊雷扫敌顽 英雄浩气贯长空

——抗日战争和解放战争期间的地雷战(十)

□三土

本文第一~九部分介绍了抗日战争和解放战争期间地雷战历史、地雷制造技术、特殊品种的地雷、地雷战战术、战例、地雷战英模及对地雷战的评价,第十部分呈现地雷战的曲折经历——

曲折篇

世间万物发展,总是呈现波浪式前进的整体趋势,难免有暂时的挫折、停顿甚至倒退,地雷战的开展同样如此。在使用地雷的过程中,广大军民既创造了新的方式方法,也获得了许多经验教训。特别在初期和成长阶段,因为对地雷的危险性认识不够,思想麻痹,经验不足,只凭一股对敌斗争的热情,或是急于炸中敌人立功,各种事故和误炸误伤一度层出不穷,影响了群众对爆炸运动的信心,各根据地都或多或少经历过这样的曲折。广大军民在党的正确领导下,认清事物发展的客观规律,依靠实践和群众智慧来纠正偏差,在挫折中奋起前行,通过技术上的彻底改进和提高,战术上增强组织性与计划性,且与其他斗争形式密切配合,使地雷战得以顺利向高级阶段演进,并最终走向成熟。

地雷生产、储运、保管等方面的改进

爆炸运动兴起之初,各地纷纷大办雷厂,但普遍缺乏原料、技术和管理经验,产品质量参差不齐,浪费现象比较普遍,难以适应长期抗战的要求。由于缺乏高级炸药,地雷大多只能装填自制的黑火药,因原料不纯或加工粗糙,往往爆炸力过小,或是发火迟缓,难以起到理想的杀伤作用。以晋察冀根据地为例,蠡县三区耿庄民兵曾埋设一颗地雷,怕人踏响,上面专门盖些柴草,但看守不严,一位过路老太太看到柴草,就想坐在上面休息,结果触响地雷,幸因威力小,仅把老太太震倒,并未受伤。

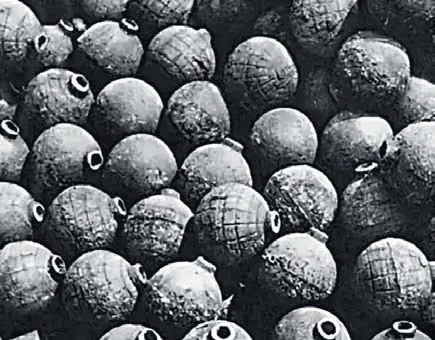

综合来看,单个大号、特号地雷的实际使用效果并不如多个小型地雷。如图中这对地雷的质量至少在10kg以上,长途携行十分不便

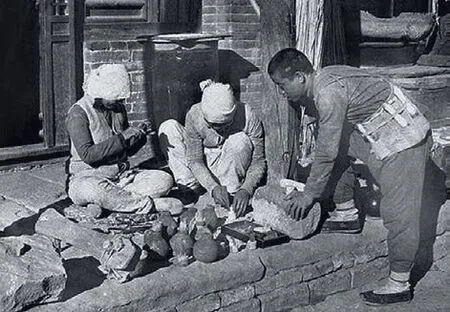

两名民兵抬着一组地雷前行

平北抗日战争纪念馆还原的制造地雷场景,但不够准确,因为组装、密封工序现场不允许有明火火源存在

起初,对雷体大小、装药量、杀伤力和便携性的平衡点难以把握,考虑到黑火药药力小,就简单地提高药量,结果地雷越造越大,加上思想上好大喜功,总希望一次就给敌人以严重杀伤,不顾客观条件限制,专门制造大号、特大号地雷,最大的单个重达60~70斤,虽然爆炸后确实能把炸中的敌人炸得粉碎,但给敌方造成的损失和负担还不如多炸伤几名,大部分破片、药力都白白浪费,而且携行笨重,实际效果并不理想。浪费的另一个原因是缺少成本核算的概念,特别是对价格较高、需要外购的废铁和硫、硝等原料,使用时不能精打细算,保管时不加注意,日常损耗和“扫荡”时被敌发现损失很大。此外,地雷厂特别是小厂数量增加后,生产、储存的管理工作跟不上,常发生事故,造成人员、财产损失。有一次,阜平县地雷厂失火,炸毁房屋数间,伤残数人及驴1头,1个雷壳飞出近30m,落入相邻的群众家中,砸透屋顶并砸破一口大锅。1943年5月,雁北地雷制造所在组装地雷时,因为穿过雷嘴固定引信的木钉过长,用木榔头楔紧时不慎挤燃引信导致炸响,引起旁边装好的地雷及火药连环爆炸,史尚文等4名装配工人当场牺牲,在一段时间内影响到全厂的生产积极性。唐延杰继任晋察冀军区武装部长后,迅速着手解决地雷生产的安全和成本问题,进一步审查了地雷储存、管理等各项规定和安全措施,要求落实“随生产、随搬运”以及专人分工、专室储藏、严禁地雷厂紧邻群众住房等具体制度,并专门召开军工生产会议,要求改黑火药为“朱迪生”黄色炸药,提高威力,缩小雷壳体积,减少用铁,并做出制造石雷药包等一系列安排。经过整改后,缺乏条件的小雷厂被关停合并,保留的厂也进行了分工协作,炸药、引信由专门厂生产,一般厂只生产雷壳,再送至第三厂进行装填,引信在使用之前才装上,大大减少了事故的发生。后来晋察冀《边区人民武装组织章程暂行草案》规定,由各分区设制造所,负责制造雷壳、炸药、引信木塞等工作,各县设装配修理所,设3~5名工人,专门负责组装成品地雷。地雷本身经过改进之后,平均制造成本只有最初的1/3,以前民兵出动,一组2~3颗地雷需要2人抬着走,改进后小杀伤雷1人就可以带10颗,穿壕越沟,来去自如,原先的1个爆炸组可分成2组或更多开展活动,爆炸运动的质效有了突飞猛进的提升。晋察冀根据地还编印有《民兵战术》《战例汇选》等,专门刊载真实战例、战斗要领,各地民兵争相学习效仿,产生连锁效应,对群众性爆炸运动开展作用很大。

解决地雷使用时的误炸问题

地雷战初期,各地特别是各村、区之间存在单纯防御思想,群众也没有认识到地雷的威力,埋雷时缺乏组织计划性,存在随意乱埋的情况,缺少记录和互相间的联系,加之埋后没有标识,未设专人看守,经常误炸自己人和牲畜,而且这种情况一度非常严重。如大泽山根据地1943年统计,地雷杀伤敌人与误伤我军民的数量达到了1∶1。平北军分区龙赤县县委书记杨林曾对此批评道:“(地雷战)炸敌人寥寥无几,炸自己层出不穷。”1944年第150期《前线报》曾刊登署名“王宴”的文章《怎样避免误伤自己》,总结得更加深刻:“……有9个雷响了的(内有石雷1个),伤亡敌伪投34名,炸死洋马3匹、狼狗1条,另外响了12个雷(内有石雷1个,外加爆炸雷管1个),却俱误伤了自己,伤亡24名,炸死骡子3头。由上面的数字对比来看,它给敌伪投的打击与威胁是不小的,但误伤自己的数字亦很大。若长此下去不纠正,特别到大‘扫荡’时,会有一个巨大的不可想象的损失。这样,爆炸运动没有造成对敌人的有力打击,反而作茧自缚,造成了对自己的严重伤害,这是何等严重的问题啊!……”

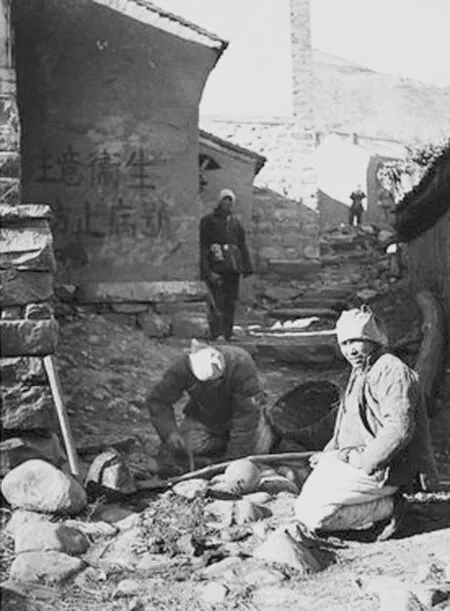

整改后,炸药、引信由专门厂生产,一般厂只生产雷壳,再送至第三厂进行装填

地雷引信改为在使用之前再安装,大大减少了事故的发生

过多的误伤,易引发群众的不满,造成干群对立,并给敌人以挑拨离间的机会。在大泽山区地雷战初期,敌人威胁要对敢于埋雷的村庄大肆烧杀,群众也觉得埋雷容易误伤自己,于是有村干部到区上要求不能埋雷,西楼村甚至前脚在公路上埋雷,后脚就有人去报告敌人,结果一次未能炸中。定南县黄家庄民兵在路上埋瓷雷,一名妇女路过时以为是瓷罐子,拾起时被炸伤一只眼。敌人抓住这一机会,向黄家庄强行索要100元,送到那名妇女家去“慰问”,又造谣说“八路专门炸老百姓”。蠡县四区潘家营村在路上埋设地雷,天亮后未起出,也无人看守,被志坚村一孕妇踏响,结果母子双亡,造成两村间的纠纷,志坚村又到潘家营村口埋雷作为报复,后来经区里调解方才解决。此外,某些村庄到处乱埋地雷,又不能有效看守,导致我主力和地方部队在夜间行动时,也容易遇到障碍与危险。有些部队即便熟悉道路,也必须找向导,但有时碰上甲村民兵不知乙村地雷埋在何处的情况,仍无法带路,这样就影响了部队行军转移的速度。如1942年1月间,为配合主力24团进攻博野大营,蠡县42区队一部担任警戒任务,在通过五区途中踏上地雷,1名参谋被炸伤,24团与县游击队则因一次误炸伤亡5、6人之多。特别是通信及侦察人员,对此最感威胁与不便,1943年2月间,八路军某部骑兵团1名排长在深夜赴唐县西大洋村附近侦察时,由于事先未联系,误踏民兵埋设的地雷而身负重伤。

各地针对这些经验教训,从思想、组织、安全等各方面,努力进行改进。如前面提到的蠡县,专门做出规定,即若敌情无变化,在根据地中心地区,平时不埋设地雷,若确需要埋设,必须有人看守,并通知邻村,各村均留一个秘密道口,不设地雷,以便军民通行,同时注意加强岗哨、值班以及各村间的联络工作。需要埋设地雷的村庄,也是在每天太阳落山后,民兵以鸣锣、敲鼓、生火或“土广播”为号,提醒群众不能出门,爆破组则按预定计划,在村庄周围和进村路口埋设地雷。道路距离村庄约2里地外,便设民兵看守,遇有夜间需要行动的干部或群众,经接洽核实无误后,才能由民兵带领由特定路线进入。第二天清晨,民兵们再起出地雷,并通知全村,群众即可以正常活动。采取这样的办法后,地雷误伤情况就大大减少,也不再束缚己方行动。此外,加强民兵爆炸手的组织,在不脱产、不吃公粮的前提下,形成三层分级模式:以联防区为范围,或以围困的敌据点为中心,由各行政村抽出一定数量符合条件的民兵组成,称为基干队,根据上级安排统一或轮流出击;以行政村为单位,由各自然村抽人组成,称为爆炸队,下分侦察、射击、爆炸等组,平时训练,战时出动;以自然村为单位,以民兵骨干为核心,组成若干爆炸组,在统一指挥下,活动于村内村外,埋设地雷、保卫村庄。加强民兵和群众的保密教育,包括地雷制造技术与产量,地雷埋设方式、雷阵组织的具体办法及安全措施、识别暗号等等,一切与地雷战相关的情报都要求严格保守秘密。

安设地雷后,部队、民兵行动以及群众转移,必须按照事先规定的路线进行

晋察冀边区民兵在村口埋雷,后面有专人负责警戒,防止泄密或误伤人畜

海阳县武委会特意在1944年冬召集各区会议,专题讨论误伤问题,并做出以下规定:“根据地内依险要地带,划定固定性的雷区(四至要分明,一般每区2~5个),边沿斗争区划封锁线;多用活雷,实行飞行爆炸,武器要掌握在好的民兵(基本群众)手里,反对盲目地平均分配武器,好的村子可以多发,埋地雷要派专人看守并严格保守军事秘密;加强通讯联络工作,联防与联防、村与村的主要负责人要经常互相主动联系,并规定简明的联络记号;村中老幼要有躲避危险的方法,一旦有情况应先藏于洞内,万一有情况需要冲到别的地方再回来或者突围时,要先找村中之负责人了解情况,有计划有组织地走,乱跑一通最容易遭到危险;平时可把雷窝挖妥、伪装好,假若需要埋雷的话,也不要接弦,特别是晚上。除对敌情十分有把握外,一般不接弦。……要派有军事常识的人专门负责,一旦有了情况,保证接上雷弦,若敌情消除而地雷未炸时,仍负责及时将雷弦解开;进行社会性的普通军事教育及提高民兵的爆炸技术。”

以海阳县赵疃、文山后、小滩3个“爆炸模范村”为例,在1945年5~6月日寇对海莱地区进行“扫荡”期间,文山后村误伤民兵4名,炸死群众2名、伤群众3名,误伤自己与毙伤敌伪数量为5∶102,占比约为5%;赵疃村误伤民兵2名、群众3名,小滩村误伤群众4名,误伤自己与毙伤敌伪数量均为4∶90左右。误伤的主要原因是“扫荡”初期,民兵村团部的威信尚未很好建立,群众不听民兵指挥,加之转移进出混乱而引起的,随着村团部威信很快提高,误伤的情况就逐步减少,在反“扫荡”的最后10天内,没有发生1起误伤。究其原因,首先是实现一元化领导。3个村都组建了战时指挥部,村支部为统一领导核心,村团部为统一指挥核心,领导全村投入战斗。以赵疃村为例,村团长、指导员指挥民兵作战,民兵队长负责放哨、通讯联络,村长带领群众转移,并解决民兵战时生活问题,各救会长与副指导员负责组织生产,青妇小队在做好后方勤务同时,积极配合民兵作战。全体干部在战斗中起到模范带头作用,及时解决民兵家中生产、衣服鞋袜缝补、伙食供应、弹药供给等实际问题,振奋民兵作战情绪,保持旺盛战斗意志。其次是民兵爆炸作战与群众转移组织相结合。民兵提前做好警戒与侦察工作,敌人从哪里来,都能够及时发觉并掌握情况,不致惊慌失措;敌人曾3次企图包围赵疃村,都被民兵岗哨发觉,及时组织转移,在群众中很快建立起了村团部的指挥威信;3个村的民兵昼夜无休,来回护送回家生产或搬运东西的群众,所有误伤民兵均是紧急情况下为掩护群众而触雷,赵疃村民兵赵祥增在负责看守地雷时,群众因紧急敌情转移蜂拥而至,即以牺牲个人的精神,趴在地雷上面,掩护群众安全通过。第三是埋设与排除相结合。爆炸组内每名组员埋设地雷情况,要求全组都知道,各组埋雷情况,小队长以上干部全盘掌握,即使有人牺牲,别人也能够将未炸地雷全部起出。固定地雷一般设在敌人走而民兵、群众不走的地方,飞行爆炸动作要求迅速,雷弦一般等群众转移、敌人前来时才挂上,敌人走后,先经民兵搜索、确定安全后,群众才能返回。

所有这些改进措施,关键是突出了爆炸运动的群众性,保护了群众的切身利益。同样在大泽山区,当较为系统的地雷战作战体系建立起来后,初期的被动局面也得到彻底扭转,不仅民兵杀敌效率提高,群众的埋雷积极性也空前高涨,连商人都开始埋雷炸敌人。45岁的农民赵金光,经常帮助村上挖雷坑,自己当民兵的儿子连续3、4天没有战果,他就主动问儿子:“人家都响了,你怎么不响呢?”许多老年人和妇女都要求把地雷埋在自家门口,说:“比锁还管用。”各根据地基本上都经过类似的一番曲折反复,才真正把地雷战变成群众性的运动。

纠正地雷在使用战术上的不正确倾向

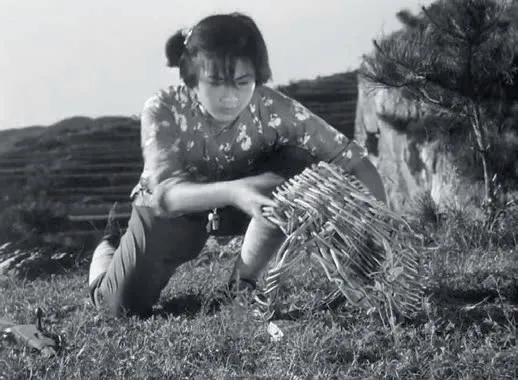

为尽量避免误伤,一般要求临战前才将雷弦接上,即“不见鬼子不挂弦”(电影《地雷战》画面)

提前埋好的地雷即使没有挂弦,也需要用篮子等在野外比较显眼的物体遮盖,一方面是防止日晒雨淋,另一方面是提醒相关人等注意避让(电影《地雷战》画面)

电影《地雷战》里的这一镜头中,最容易让人忽略的一个动作,就是在挂弦之后,要特意将旁边的一缕植物拔掉,其实这是事先约定的一种识别暗记

谁埋的雷由谁负责记录,同时负责检查战果及战后排除,这是保障雷手自身安全和避免误伤群众最重要的要求(电影《地雷战》画面)

首先是思想上轻视地雷等民兵武器的倾向。特别是战争初期,面对敌人的疯狂进攻,一些地方的干部和民兵思想上出现了畏缩逃跑情绪,片面地依赖主力和地方部队,而忽略了群众性游击战争,具体表现就是“重大枪轻地雷”,地雷战一度停滞。有些地方地雷只限于山区和少数民兵使用,技术战术上长期不进步,群众爆炸运动没有全面开展起来。在肃清思想后,通过干部带头带动,党政军民齐动手,正面坚持与敌后爆炸相结合,积极顽强主动打击敌人,重新让地雷战焕发生机,使敌人瞻前顾后、到处挨打,从而被迫减少或停止进攻,各地的局面得以迅速改观。其次是使用上的“甩手掌柜”倾向。只顾埋雷而不管结果如何,是否爆炸、杀伤效果均不过问,在封锁敌人的同时也封锁了自己,还使得一些地雷受潮损毁或被人挖走,造成无谓损耗。1946年8月刊出的《胶东军区武装部参谋会议关于八年抗日战争中民兵战术的总结》中,着重批评了这种所谓“报销主义”:“不管敌人活动规律,只管将地雷埋在敌据点附近,是否能炸中敌人即不管,同时把飞行爆炸只看作是到据点埋雷,敌人扫荡时仍是把地雷预先设好,敌人不经过雷区就无办法,结果常是打了自己。……”解决这一问题的办法,主要是加强对民兵特别是民兵干部的教育训练,做好埋雷前后的组织谋划,不断总结提高爆炸战术,同时及时奖励表扬先进,将个人的发奖记功、地雷等军火的补给与战果挂钩,促进地雷战战技术水平不断提高。再次是战术上将地雷战孤立使用的倾向。一些地方的干部和民兵思想上存在自满情绪,战术上偏于保守,只会单一、机械地使用,而不能将埋地雷与钻地道、上高房、打冷枪等各种战法灵活结合,起不到取长补短、相互配合的作用,给敌人造成各个击破的机会。如1942年5月27日发生的定县“北疃惨案”,之所以会造成群众、民兵近千人遇难,除七地委七分区未按事前战斗部署进行支援之外,很大程度上是因为北疃村内没有广泛埋设地雷,地道口又缺乏地雷和射击孔掩护,加之外村群众大量涌入北疃地道,因缺乏组织产生拥挤混乱,游击队和民兵无法行动,地道失去了战斗作用,导致敌人在汉奸指引下,可以从容地将地道破坏,并向地道内施放毒气。而后来的地道战、村落战中,均重视了地道构筑时本身的隐蔽与防护,特别是通过地道内外广设拉、触、挂等多种形式的地雷,结合打冷枪、投掷手榴弹等方式,给予立体式掩护,就再没有类似的惨剧发生。(待续)

加强平时训练和制度执行,是避免事故和误伤最有效的方法(电影《地雷战》画面)

挂上和拆除雷弦,是埋设地雷时最危险的工作,绝大部分意外都是发生在这两个环节(电影《地雷战》画面)

“北疃惨案”最直接的原因就是地道缺少地雷等保护手段,又因拥挤失去了战斗功能,使得敌人能够从容挖开地道并施放毒气,导致重大人员伤亡(电影《地道战》画面)