《画法大成》与画谱

范景中

一、关于《画法大成》

图1 《画法大成》 万历四十三年鲁藩刻本

山东兖州府知府张铨为《画法大成》作“叙”,开篇即言:

恭惟鲁藩泰兴王安宇殿下,德媲金声,才摅玉藻。谭经东阁,夜燃太乙之藜;飞盖西园,时授相如之简。巨野王孙文宇,茁茁琪枝,振振麟趾,朗抱拟秋水同澄,逸度与春云等润。翩翩二仲,色分宝叶之辉;郁郁双南,颖出金闺之秀。时逢熙洽,谊属维城。春雪满梁园,日丽小山之麓;缥缃盈邺架,风传芸阁之香。尔乃爱客投辖,引贤虚左。簪履错陈,白日醉残桑落酒;埙箎迭奏,清宵月到紫藤花。洵扬鹿苑之芳,标瑶圃之奇者。况复清宴余闲,留心绘事,解衣盘礴,驱造化于笔端;染翰淋漓,引云烟于缣素。冥搜画苑,荟集成编,蒙启后人,玄鉴具在。洋洋洒洒,信乎艺林博雅,闲居韵事哉。

简言之,这是承平时代的闲居所为,因此卷帙从容,篇幅广大,取材也较为广泛。正如王世襄所统计,画论方面有荆浩《山水赋》、郭熙《林泉高致》、王维《山水诀》、郭若虚《图画见闻志》、饶自然《绘宗十二忌》等;画谱方面有高松《翎毛谱》《天形道貌》《绘事指蒙》等。

更值得注意的是,全书实为朱颐厓所编,这反映在夹于卷五朱颐厓绘画目录前的自序之中,其云:

余自髫年栖志翰墨,尤耽绘事,日陈宋元诸名手所为画卷,坐卧其间以观其微意之所在。已而,稍稍会其畦径,每作一纸,辄为诸从游者所爱,爱而转相摹效,以为程范。噫,可笑也。今年乙卯,因忆生平所绘,自髫年以迄于今,计之无虑千数,乃取其粉本类一帙,付之剞劂,后之览者,以见予泼墨濡毫之意云耳。

朱颐厓说得很清楚,他的画为人所学,奉为程式,所以他干脆把粉本一卷付之出版。可是,泰兴郡主朱寿镛知道后亦想参与,这便成了两人的合作,此一消息在汪圣敩的《〈画法大成〉序》中有所透露。这样一来,《画法大成》的结构亦随之改变,变得已非纯然的画谱。朱颐厓不仅要屈居第二作者,而且还要把擅长花鸟而不是山水的朱寿镛放在首位。做了这样的处理后,他才敢在卷四放进也许本应置前的山水,同时在卷尾收入了低他一辈的侄子彬斋受甫和长他一辈的学生朱寿鋑的作品。如此,他的一帮学生为他这部画谱写的跋语也就放在了卷四末尾。

费了这些周折后,画谱的编纂本可以结束,但朱颐厓还有更大的动作,他干脆又编了四卷,远离了画谱的牢限。在卷五中,他放入了自己赠送亲朋作品的目录,王世襄说:“前代画家,尚未见有详记所图编成专目者,文宇堪称别开生面。”更有趣的是后面紧接的40幅册页,居然有目无图,而是把他的东壁、西园的器用陈设一一展示炫耀,让读者想象:

全书共列40种,皆文震亨《长物志》书中之物。

看了以上文字,我们可能会想,这样的书哪是什么画谱,这不是一部同人合集吗?确实,此书不是纯粹的画谱,但也正因这个特点,它保存了一些珍贵史料,使我们可以暂时从吴门、浙派、金陵、松江等地域画坛移开目光,看一看在万历年间的繁华岁月中,一地宗侯子弟的艺术活动,更何况它孤本流传垂四百余载,首尾完好,图谱珍异呢!职是之故,它吸引了日本美术史家小林宏光将其写入关于晚明版画的论文,美国的年轻学者乔尼·菲尔·帕克(Jony Phil Park)把它写入博士论文,英国视觉文化学者柯律格把它写入关于藩屏的著作,都一再地说明了它的价值。

二、画谱:图式的汇编

莱奥纳尔多·达·芬奇曾为年轻的学徒定下一个他认为恰当的学习过程:

年轻人应该首先研究透视,接着是所有物体的比例。然后是杰出的大师的手迹,以便熟悉事物的细微特征,再往后是研究自然,以便证实他所学之物的道理。最后,他应该花一段时间看各种不同大师的作品,在这以后他就应该养成一种运用知识从事艺术的习惯。

莱奥纳尔多的这一告诫,是西方画家学习绘画的普遍指导。可惜,他兴趣太广,又太忙碌,没有为后人留下一部画谱。中国绘画虽然材料、题材、风格都与西方绘画截然不同,但学习的方法无疑是相通的。

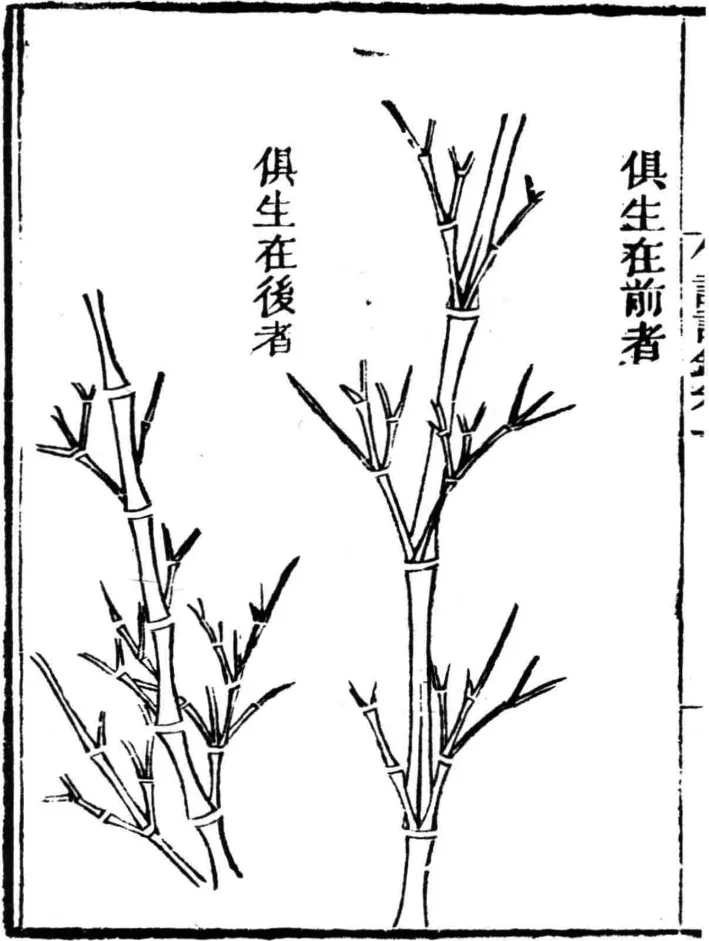

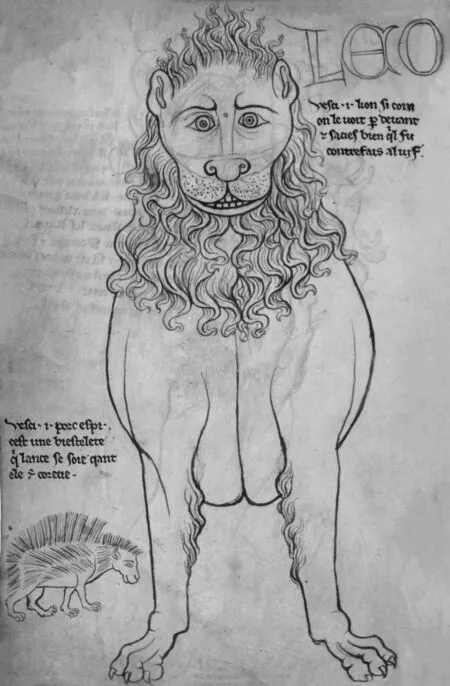

五代西蜀画家黄筌(约903—965)所作《写生珍禽图》(图2),将二十多种鸟虫精心地描绘在绢素上,落款写道:“付子居宝习。”可知是黄筌画给儿子临摹的画稿。我们可以把它看作中国存世最早的画谱之一,屈指算来已有一千多年的历史了。中国印刷最早的画谱大概是元人李衎(1245—1320)的《竹谱详录》(图3)。西方最早的画谱可追溯到10—11世纪。1034年去世的阿德马尔·德·夏班纳(Adémar de Chabannes)留下来的写本,包括有线描的单个人物和组合人物,有些出自《圣经》场景,有些画的是普鲁登提乌斯(Prudentius)的《灵魂之战》()。在1240年前后,来自法国北部的维拉尔·德·昂内库尔(Villard de Honnecourt)为他的读者准备了一部手绘本画谱(图4)。他对习画者说:“维拉尔·德·昂内库尔向您致意,恳求所有使用这些图画的人,为他的灵魂祈祷,并将他铭记在心,因为你会在本书中,找到石工与木工的合理设计方案。你还会在绘图方面获益匪浅,书中提供了几何技艺方面的经验。”根据题字,这部画谱中的狮子图像为写生稿(图5),曾引起美术史家的关注,然而比起黄筌的写生珍禽,它完全是在抽象的图式中填补了一些观察所得。按照贡布里希的说法,维拉尔的写生与我们的理解不同,他可能仅仅是说他画了一只狮子的图式。正是以此为基点,贡氏把目光投向了中国的画谱,将维拉尔的画谱与《芥子园画谱》并列,一起做了讨论。他指出,画谱所提供的都是中世纪哲学热烈讨论的“共相”,都是概念性的,古代的画家没有人会怀疑这一点,因此“探索那些经受得住任何美学变化和目的变迁考验的人类共同特性,即对习得图式的需要,是非常有趣的事”。

图2 黄筌 写生珍禽图 五代 卷 绢本设色 41.5×70.8cm 故宫博物院藏

图3 李衎《竹谱详录》卷一“画竹谱” 《知不足斋丛书》本

图4 维拉尔·德·昂内库尔 手绘本画谱 13世纪

图5 维拉尔·德·昂内库尔 狮子 13世纪

所谓的画谱正是提供人们学习的图式。西方最早的印刷画谱在1538年刊行于斯特拉斯堡(图6),晚于维拉尔的手绘本约三百年,其地尔时属于德意志,因此画谱的作者弗格特尔(Heinrich Vogtherr,1490—1556)在引言中对德意志诸国的艺术由于宗教改革而遭受的灾难发出悲叹。他要阻止艺术的衰亡,以免基督教陷入“野蛮”。他尤其想要为受妻孥家小拖累或无力外出的艺术家同行排忧解难,因此,他编纂《艺术手册》()即他所谓的“画法大成”(),裒辑了大量的想象奇异的作品,供同行采摭、使用,使艺术能重新崛起,恢复德意志在各国的地位。

图6 弗格特尔《艺术手册》 1538(1913年重印)

弗格特尔的书出版之际正当中国的嘉靖十九年(1540),而此时前后中国也开始兴起刊印画谱,邹德中《绘事指蒙》、沈襄《梅谱》、高松《翎毛谱》《菊谱》《竹谱》、刘世儒《雪湖梅谱》等相继问世,万历以后,更见繁盛。鲁藩刊本《画法大成》时间比弗格特尔的《艺术手册》要晚半个多世纪,但出版情境则全然不同,其作者身份及体例的特殊之处,已见上述。

人们编纂画谱,基于这样一个简单的事实:提供一种媒介,一种容易学会的图式,供我们以此为据去学习和改进;因为没有这样一种基础,任何一位艺术家都不能模仿现实。所谓训练有素的画家,就是学会并牢记了大量图式的人,他能够按照图式迅速地画出一只动物、一朵花和一所房屋。图式是他用作再现自己的记忆图像的支点,并且他能改进这个图式,直到符合他要表达的东西为止。画谱可以视为某种视觉语汇的汇编。它提供许多共相,或者说呈现特定形象的基本公式。这些公式作用神奇,艺术家与庸众都不免从它入手。它是纸上大千世界的出发点。尽管如此,如果亦步亦趋、不加变化地追逐公式,难免失之太板。所以,绘画乃是从公式出发,不断加上区别性特征的过程。我们的知觉毕竟是在感知差异时产生作用的,而差异就在公式与特定事物之间。画谱的作者并非只列出一个公式就宣告满足,他还展现了各种范例。这些范例似乎还不能称为“作品”,但有助于帮助初学者识别那些个例所具备的区别性特征。

翻看《画法大成》的图版部分,一开始就遇到了一些图式,卷二的“起手势”(图7)告诉我们,画一只鸟如何一步一步地循序渐进,开始是画嘴,接着是眼睛,再接着是头额,往后依次是腮是背,如此等等。作者怕我们忘记,还附上了口诀:

图7 《画法大成》卷二“起手势”

翎毛先画嘴,眼照上唇安。留眼描头额,接腮写背肩。半环大小点,破镜短长尖。细细稍翎出,徐徐小尾填。羽毛翅脊后,胸肚腿肫前。临了才添脚,踏枝或展拳。

画谱教授的都是一些简单的形状,并且说明怎样用这些简单的形状构成图像。给出既易记又易画的简单形状,是画谱的一个原则。

有了这些简单形状,学会了怎样构成鸟的图式之后,习画者就能够走到外面观察我们所希望描绘的那些鸟,如果感觉不那么迟钝,还能最终记下各种鸟的区别性特征,当然,首先是种类的特征,然后才是个别鸟的特征。实际上,要做到这一步并非一蹴而就,还需要一个过程。所以《画法大成》的作者对初学者不是那么放心,他们在画鸟法的“起手势”图式之后,紧接着安排了38幅鸟的图像,既有不同的种类,又有不同的姿势,显然,它是要提供一些鸟的区别性特征,以供初学者记忆。

同理,卷三的画人物,卷四的画山水,也是先有图式,后有范例。尤其要注意,作者还用文字写出一些分类的名目,以便让我们的眼睛在自然中有所捕获。其列出的名石有二十七等,画石的皴法也有十二等。云是最难把握的,因为它飘渺变幻无定形,而作者却告诉我们:“云旧有一十二等。”古人对此早就作了细致的类分,这在文明史上不能不说是一个奇迹。因为我们知道西方较早为画云提供图式的是18世纪的英国画家亚历山大·科曾斯(Alexander Cozens),他出版了一组云图供他的学生使用,它们是“天空上部的条状云”“天空下部的条状云”“一半云,一半无云,云比无云处或风吹的部分暗,上部的云比下部暗”。正是这些图式吸引了更有名的风景画家康斯特布尔(John Constable)坐下来临摹。显然,这些云的视觉分类加强了画家对云的认识。也正是在康斯特布尔的时代,卢克·霍华德(Luke Howard)把云的形状分为积云、卷云和层云。伟大的形态学家歌德对霍华德的成果表示欢呼,颂以诗的韵律:

那些无法把握的、无法接近的

他接近了,他把握了;

他赋予不确定的东西以形式,并将它限制,

给它以恰当的命名。

歌德要是听说中国画家早就有了所谓“圈转云”“风尘云”“指甲云”之类的名称,大概也会雀跃而起。然而如果认为中国画家只是在那些“诀窍图形”(trick figure)上耍聪明智慧,那就错过了艺术史上最要紧的一章。

三、理念与韵味:画谱的创造性宗旨

看过莱奥纳尔多·达·芬奇研究画树的人大概还记得他的教导:要记住,无论在什么地方,只要树的枝干一分出叉来,原枝干就相应地变细,因此如果你围着树冠画一圈,枝条的各个断面加起来就等于树干的粗细。这一观察具有无法估量的价值,他给了艺术家一个构成树的公式,一个树的共相。对柏拉图主义来说,共相即理念,也就是说树的完美原型存在于跟现实世界不同的理念世界或者说智性世界(intelligible world),而智性世界要远远高于现实世界。因此,柏拉图主义认为,单纯地描绘现实的树是低下的,是欺骗人眼睛的工匠的活儿。而真正有神圣天赋知觉能力的人,必须再创造自然,要画树就必须画出能够体现和谐的几何关系法则的树,去再现永恒的原型本身而不是个别事物的不完美的变幻不定的形象。从1550年到1850年统治学院派至少三百年之久的是这样的信条:完美的画家具有在个别中看到共相的天赋,具有透过物质表面看到“本质形式”(essential form)的天赋。

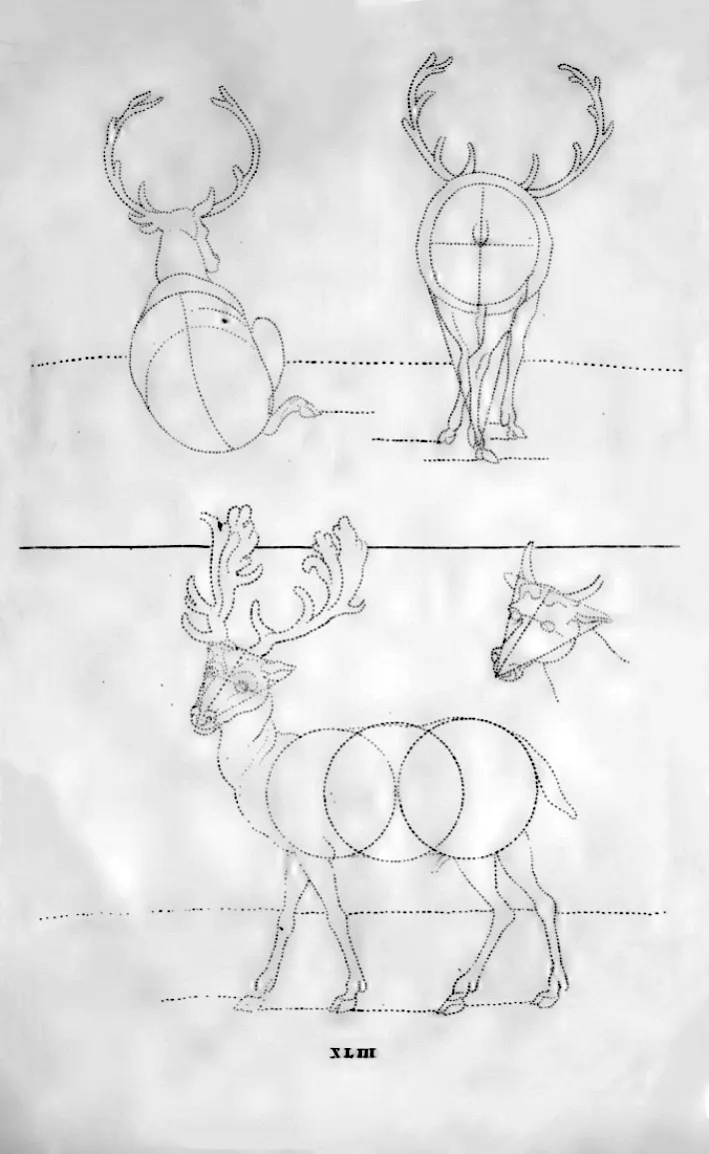

1643年出版于阿姆斯特丹的《绘画与素描之光》(),作者帕斯(Crispijn van de Passe)提供了几何图形的牡鹿和鸟(图8-1、8-2),他自豪地说,通过长期的研究揭示出了自然的奥秘,即上帝创造的万物都是按照单纯的欧几里得式形状构成的。显然,这是柏拉图主义的回声:规则的躯体是构成世界的基本成分的理念。

图8-1 帕斯《绘画与素描之光》中的“牡鹿” 1643

有意思的是,中国也有类似的概念,我们在同一时期的画谱中能读到:“须识鸟全身,由来本卵生;卵形添首尾,翅足渐相增。”给出的也是几何形态。这是画鸟的图式,山水画的情况则复杂得多。几何的基本元素是点和线。顺着点和线的思路,我们可以提一个假设:董源是从唐人的空勾线中得到教益,把它改造成了披麻皴,后来的画家又继续改进,所谓的荷叶皴、解索皴、牛毛皴等都是这种图式改造的结果。同样,范宽的雨点皴也被改造为钉头皴、小斧劈、大斧劈之类。

如果说我们从这些皴法中能看出它们与大自然的相像,那也许并非画家对自然的模仿,而是他们像诗人,也像科学家那样,把图像、规律强加给自然的结果,而不是向自然索取图像、索取规律的结果。就像莱奥纳尔多那样:他教给人们的树木生长规律,其实不过出于一种个人假定,可那画树的公式,却分明建构在这人为创造的法则之上。

图8-2 帕斯《绘画与素描之光》中的“鸟” 1643

山水诗模仿不了自然,同样,山水画也不能模仿自然,它们都是先创造,后匹配。或许我们还记得范宽的名言:“与其师诸物者,未若师诸心。”范宽是由点出发而去创造皴法的。然而我们也不能忘记这句话的前面几句:“前人之法未尝不近取诸物,吾与其师于人者,未若师诸物也。”我们不妨把它理解为,前人之法是一些图式,这些图式都像从自然中而来(其实不是),所谓师于人,就是学习这些图式。然而范宽不愿为其所囿,他想直接以自然为师。按照我们的看法,“以自然为师”说起来简单,其实却无法实现,因为他摆脱不了图式,所以最终的领悟是师于心,要以心灵为师去创作他的溪山行旅或雪景寒林。可实际上,他的出发点仍然是师诸人的图式,他在学习的过程中,把这些图式储藏于心,久而久之,似乎与心灵记忆融为一体,成为本能的东西,他改造它,驱策它,就像运心独创。这就是我们既能从他的画中看出他的伟大创造,也能看出他与传统联系的原因。说到底,此处用一点儿哲学的语言说,图式乃是波普尔所谓的“世界3”的成员,它既不属于事实的世界,也不属于主观感情的世界,它属于一个可以学习、可以批评、可以改进的客观知识的世界。就此而论,《画法大成》收入了那么多现成的山水画,目的当然是让人学习、让人临摹,可它也提供了被人批评、被人改造的样板。

然而,回到几何上,中国画家的这些点与线也只是经验性的,从未上升到演绎的层面。而一个西方画家,例如学院派画家门斯(Anton RaphaelM engs)看待点就会进行一种形而上的沉思,因为点的完美特征在任何物质中都不能被发现,它是一个超验世界结构的成员。中国的画谱决不会去比附这种完美理念世界的想法。不过,它具有其他惊人的贡献,例如,就画树而言,它虽没有莱奥纳尔多的共相或柏拉图的理念之说,但最重视画树的董其昌关于画树的理论,却也不逊于高踞于智性世界的那种完美观念。故宫博物院藏有一卷董氏的《集古树石画稿》(图9),未落年款,只知作于万历四十四年之前,拖尾有李葆恂跋曰(图10):

图9 董其昌 集古树石画稿(局部) 明 卷 绢本墨笔 全卷30.1×527.7cm故宫博物院藏

图10 李葆恂跋董其昌《集古树石画稿》

香光六法为国朝四王之祖,其笔力之隽秀,墨气之华滋,终非四家所能逮。盖纯以士气胜者,倪幻霞自诩所作非王蒙辈所能梦见,正以此也。所著《画禅室随笔》,独抒心得,为后学指南,而论画树法尤详。此卷临摹唐宋诸大家树法,无美不臻,当与柯丹邱《竹谱》并为画苑奇珍。学者与《随笔》所论参观力索,思过半矣。

这段议论有两点不能放过:一是让我们把这卷树石谱与《画禅室随笔》的议论参照,一是董氏的过人之处是“纯以士气胜者”。我们披读《画禅室随笔》,卷二《画诀》的首则就是“士气”,原话脍炙人口,不妨引录如下,放在此处的语境中或有别解:

士人作画,当以草隶奇字之法为之。树如屈铁,山如画沙,绝去甜俗蹊径,乃为士气。不尔,纵俨然及格,已落画师魔界,不复可救药矣。若能解脱绳束,便是透网鳞也。

所谓士气,即士人或士夫作画之气。用苏轼的话说,是“取其意气所到”;用赵孟頫的话说,是“与物传神,尽其妙”;用董其昌本人的话说,是“雅”,是“逸品”。“取其意气”“与物传神”都超拔一层,不是现实世界之物,这些看法一定会得到柏拉图的赞赏,而“雅”也正可翻译西方学院派的理想“grace”,这些概念都可成为智性世界的成员。不过,在中国文明中,学习画谱的最终目标虽然能以这些概念界定,可它还有一些具体的要求是学院派所陌生、隔阂的。我们看下面的一段话,它是何绍基看了董其昌的《画稿册》后写下的题跋:

画稿之作,不为欲存此纸,欲用此笔,心无纸笔,则但有画;心并不曾有画,则但有画理、画意、画情、画韵,其理与意与情与韵,又尚在可有可不有之间。至于情意理韵,且可有可不有,则落笔时之超象外与天游,举平日使尽气力不离故处者,到此时百炼钢化为绕指柔,且绕指柔化为丹汞,直是一点灵光透出尘楮矣。非香光不能有此粉本,非粉本不足以发香光腕底深伏不露之画理也。

余藏郑淡公画一幅,上有香光题云:“淡公之画,禅悦中所谓无师智者,全以韵胜耳。”香光平日画妙,亦正在无师智,往往有前后不连属,浓淡不相称,若有骨若没骨,使人阅之,时不能满意,此香光之深于用意到笔墨外,且出眼耳意识外,惟香味不脱耳。

这段话虽说得玄之又玄,但大意清晰:只有图谱还不够,还要有笔墨,有笔墨还不够,还要有韵味。韵味是超脱形相之外的东西,它既不存在于现实世界,也不存在于理念世界。按照中国文人的要求,它只存在于诗里,也就是苏东坡所谓的“诗画本一律”,画的韵味也就是它的诗意,所以,我们在《画法大成》卷七看到了作者特意安排的“五言诗意题品”和“七言诗意题品”,如“楼观沧海日,门听浙江潮”“粉墙犹竹色,虚阁自松声”,“云里帝城双凤阙,雨中春树万人家”“翠林一夜金风动,三十六宫凉意多”等,让学画者从中获得品味的培养。中国的画谱不同于西方,这大概是最大的区别了。尽管同出于“对习得公式的需要”,中国的图式汇编不像西方那样复杂,但在语词品题上要丰富得多。不过有一点,中西方确然一致,那就是画谱不只给人法则、给人图式、给人约束,还给人创造性,不论是西方创造优雅、创造理念,还是中国创造气韵、创造诗意,它们的主旨都是指向创造的。

① 朱寿镛、朱颐厓:《画法大成》,明万历四十三年鲁藩刻本。

② 张铨:《叙》,《画法大成》。有残缺,据文意缀补。

③⑥ 王世襄:《〈画法大成〉题记》,《传统文化与现代化》1994年第5期。

④ 吕鹏云修,吕封齐等纂:《(万历)巨野县志》卷八,国家图书馆地方志和家谱文献中心编:《明代孤本方志选》第5册,线装书局2000年版,第413页。

⑤⑦ 朱寿镛、朱颐厓:《画法大成》卷五。

⑧ 朱谋垔:《画史会要》卷四,明崇祯年间刻本。

⑨⑩ 朱寿镛、朱颐厓:《画法大成》卷八。

[11] 小林宏光『中国版画史論』(勉誠出版,2017年)537—552頁。

[12] Jong Phil Park,,PhD D issertation,Ann Arbor University ofM ichigan,2007,pp.78-83.

[13] 柯律格:《藩屏:明代中国的皇家艺术与权力》,黄晓鹃译,河南大学出版社2016年版,第133—135页。

[14][24] Jean PaulR ichter(ed.),,London:S.Low,Marston,Searle&R ivington,1883,p.243,p.205.

[15] Villard de Honnecourt,,New York:Dover Publications,2012,p.4.

[16] E.H.贡布里希:《艺术与错觉:图画再现的心理学研究》,杨成凯、李本正、范景中译,邵宏校,广西美术出版社2012年版,第134页。

[17] Heinrich Vogtherr,,Strassburg:Christian Müller,1572.该书于1913年再版(Heinrich Vogtherr,Heinrich Vogtherr’sKunstbüchlein,Zw ickau:U llmann),具体可参见《艺术与错觉:图画再现的心理学研究》,第139页。

[18] 朱寿镛、朱颐厓:《画法大成》卷二。

[19] 朱寿镛、朱颐厓:《画法大成》卷三。

[20] Alexander Cozens,,London:A.Cozensand J.Dodsley,1785.

[21][27][40] E.H.贡布里希:《艺术与错觉:图画再现的心理学研究》,第155—157页,第83—103页,第134页。

[22] Luke Howard,,London:John Churchill&Sons,New Burlington Street,1865,pp.3-4.

[23] 歌德:《祝贺纪念霍华德》,转引自《艺术与错觉:图画再现的心理学研究》,第363页。

[25] E.H.贡布里希:《艺术与错觉:图画再现的心理学研究》,第143—144页。Crispijn van de Passe,,Am sterdam:Iohan Blaeu,1643-1644,pp.1-4.

[26] 王概:《芥子园画传·翎毛浅说》第3集,日本安永间(1772—1781)五车楼翻刻康熙刻本。

[28][29] 《宣和画谱》卷一一,明刊《津逮秘书》本。

[30] 卡尔·波普尔:《客观的知识:一个进化论的研究》,舒炜光等译,中国美术学院出版社2003年版,第109—110页。

[31] E.H.贡布里希:《理想与偶像:价值在历史和艺术中的地位》,范景中、杨思梁译,广西美术出版社2018年版,第134页。

[32] 董其昌:《集古树石画稿》,故宫博物院藏。

[33] 董其昌:《容台集》卷四,明崇祯三年刻本。

[34] “观士人画,如阅天下马,取其意气所到。乃若画工,往往只取鞭策皮毛槽枥刍秣,无一点俊发,看数尺便倦。”(孔凡礼点校:《苏轼文集》,中华书局1986年版,第2216页)

[35] “赵子昂问钱舜举曰,如何是士夫画?舜举答曰:隶家画也。子昂曰然。余观之唐王维、宋李成、徐熙、李伯时,皆高尚士夫,所画盖与物传神,尽其妙也。”(王佐:《新增格古要论》,浙江人民美术出版社2012年版,第176页)

[36] “李昭道一派,为赵伯驹、伯骕,精工之极,又有士气。后人仿之者,得其工,不能得其雅。”(董其昌:《容台集》卷四)又董其昌题顾懿德《春绮图轴》:“原之此图虽仿赵千里,而爽朗脱俗,不落仇□□刻画态,谓之士气,亦谓之逸品。”(台北故宫博物院编:《故宫书画图录》第9册,台北故宫博物院1992年版,第175—176页)

[37] 何绍基题董其昌《画稿册》(31.5×39.9cm,美国波士顿美术博物馆藏)。此跋又见于何绍基《跋董香光画稿册二则》(龙震球、何书置校点:《何绍基诗文集》,岳麓书社1992年版,第930—931页)。

[38] 苏轼:《书鄢陵王主簿所画折枝二首》之一,王文诰辑注:《苏轼诗集》,中华书局1982年版,第1525—1526页。

[39] 朱寿镛、朱颐厓:《画法大成》卷七。