电磁导航引导经皮椎间孔镜治疗退变性腰椎管狭窄症的临床研究

陈波涛,樊效鸿,陈日高,余洋,蒋雷明,李黔春

成都中医药大学附属医院,四川省中医院骨科,成都 610075

经椎间孔入路脊柱内镜系统(transforaminal endoscopic spine system,TESSYS)是目前流行的一种脊柱微创技术。其精准的术中穿刺定位和关节突成形,直接决定了内镜通道位置及后续减压的可操作性,是保证手术成功的关键环节[1]。常规的术中穿刺定位和关节突成形术需要X 线机反复透视引导,根据临床经验盲视下进行操作。由于脊柱三维立体解剖结构复杂,而退变性腰椎管狭窄症的安全空间更加狭小,透视引导盲视下穿刺及关节突成形术难度较高,术中需反复透视观察,手术时间延长,甚至出现神经根或硬脊膜损伤,增加了医疗风险[2~4]。据报道,椎间孔镜手术平均并发症发生率在4.89%~17%[5]。同时,反复透视的辐射暴露存在潜在危害医患健康的风险[6]。为解决上述问题,学者们研制各种辅助器械或方法,以引导椎间孔镜准确安全的实施。计算机导航技术在脊柱外科的应用呈现螺旋式发展[7],既往文献报道[8]较多的是利用导航辅助椎弓根螺钉植入,以提高螺钉植入的准确性及安全性,而导航引导辅助椎间孔镜手术的报道极少[9]。本研究采取回顾性队列研究,观察电磁导航引导下“可视化”穿刺定位和关节突成形的效率,分析电磁导航引导下经皮椎间孔镜技术治疗退变性腰椎管狭窄症的临床疗效。

1 材料与方法

1.1 一般资料

1.1.1 纳入和排除标准 纳入标准:①以单侧神经症状为主的退变性腰椎管狭窄症,症状、体征和影像学定位一致;②采取椎间孔镜进行单一节段的关节突成形和椎管减压;③年龄40~80 岁;④采用疼痛视觉模拟量表(visual analog scale,VAS)评分、日本骨科学协会评估腰椎治疗分数(Japanese Orthopedic Association scores,JOA)评定临床疗效;⑤由同一组医师实施手术,随访时间至少1 年且随访资料完整。排除标准:①由腰椎滑脱或失稳需要进行融合内固定的椎管狭窄症;②存在腰椎结核、椎间盘炎等感染性疾病;③穿刺部位有皮肤病或感染;④腰椎间盘突出症术后复发;⑤肿瘤椎管内占位导致的腰椎管狭窄;⑥合并严重心脑血管、肝肾功能异常、凝血障碍疾病者。

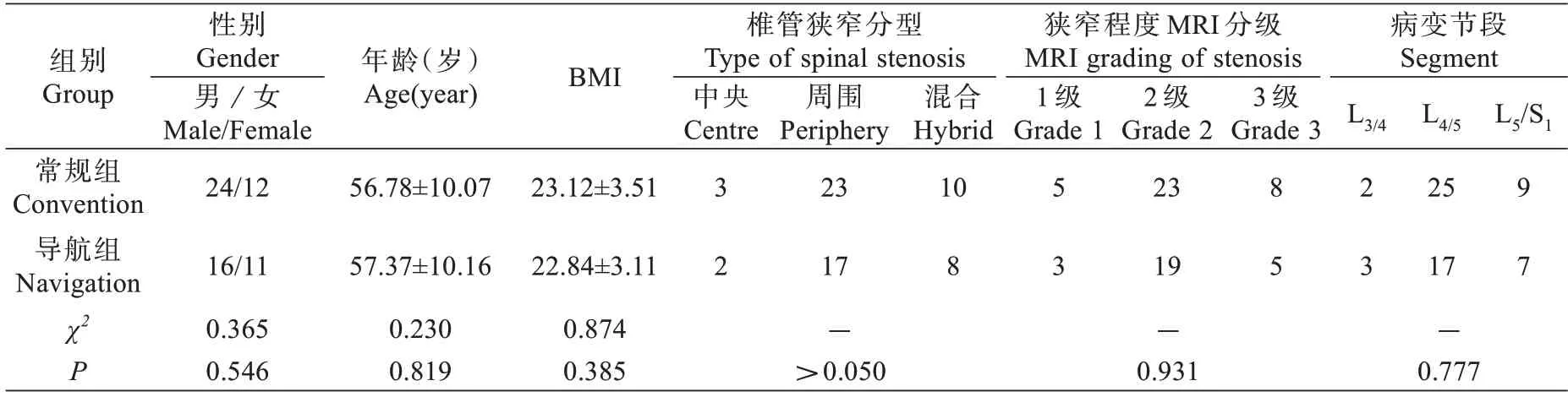

1.1.2 研究对象选取 通过医院病案数据管理系统,根据国际疾病分类ICD-10,以“腰椎管狭窄症”、“椎间孔镜”为关键词检索,自2018 年9 月至2019 年9 月,成都中医药大学附属医院骨科共有67 例患者符合纳入和排除标准,资料完整并获得随访者63 例,失访率6.0%(4/67)。63 例患者中,男性63.5%(40/63),女性36.5%(23/63),男女比例为1.7:1,年龄42~75 岁,平均(57.03±10.03)岁;患者具有不同程度腰腿痛或下肢感觉异常,其中33 例(52.4%)伴有腰痛,52 例(82.5%)伴有腿痛,41 例(65.1%)伴有至少一侧下肢感觉或肌力异常,39 例(61.9%)有神经源性间歇性跛行。根据解剖部位分为中央型狭窄、周围型狭窄和混合型狭窄等3 型[10],采取Lee 等[11]的腰椎管狭窄MRI 分级系统进行狭窄程度分级。两组患者人口学资料、病变节段、椎管狭窄分型和影像学分级比较,差异无统计学意义(P>0.05,表1)。本研究符合《赫尔辛基宣言》(2013年修订)要求,所有患者知情同意并签署知情同意书。

表1 两组病例一般资料(, n=63)Tab.1 General data of the two groups (Mean±SD, n=63)

表1 两组病例一般资料(, n=63)Tab.1 General data of the two groups (Mean±SD, n=63)

1.1.3 设备 使用Joimax TESSYS 椎间孔镜工作系统(FS63421810,国械注进20163222585),SEESSYS电磁导航(德国fiagon 公司,国械注进20163542673),GE Brivo OEC850 移动式C 形臂X 线透视机。

1.2 研究方法

按照是否使用电磁导航引导椎间孔镜操作,本研究将未使用电磁导航的36 例患者设为常规组,使用电磁导航的27 例患者设为导航组。

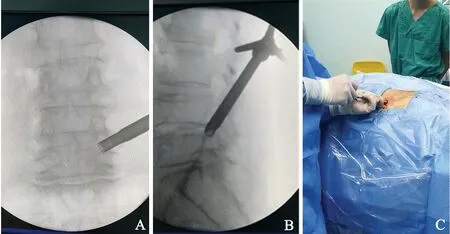

1.2.1 常规组手术方法 患者俯卧于可透视手术床上,俯卧位垫支撑保持腹部悬空,降低腹压减少出血。记号笔标记后正中棘突连线、术侧髂嵴、标定椎间隙水平线。以术前CT 或MRI 测量的旁开距离(以L4/5水平为例,约10~12 cm)结合标准定位方法确定穿刺点。常规消毒铺巾,穿刺点及穿刺路径采用1%利多卡因注射液全层浸润麻醉,X 线机透视引导穿刺,正位透视穿刺针尖位于上关节突上部/中部,侧位透视在关节突腹侧,根据椎间盘突出位置略做调整。经穿刺针置入导丝后拔出穿刺针,做约8 mm 皮肤切口、切开深筋膜,沿导丝扩张逐级导管后置入导棒。导棒紧贴上关节突下前缘,透视导棒头端位于棘突中线上,侧位导棒头端位于下位椎体后上缘。沿导棒置入三级环锯,透视监视下进行关节突成形(图1)。然后置入内镜,清理上关节突附近软组织,椎板咬骨钳修整成形区域,镜下完成黄韧带切除、神经根周围减压和髓核组织摘除等椎管减压操作。减压完成后通过射频刀头行纤维环成形和止血,减压结束标准为硬膜搏动良好、神经根松解。退出椎间孔镜和工作套管,缝合切口。

图1 常规组X 线透视引导穿刺及关节突成形术A、B:正侧位透视确定关节突成形位置C:徒手盲视下进行关节成形操作Fig.1 X-ray fluoroscopic guided puncture and arthroplasty in the conventional groupA,B:Anteroposterior and lateral fluoroscopy were used to determine the position of articular process; C:Arthroplasty was performed under blind vision with hands

1.2.2 导航组手术方法 患者俯卧于手术床上,将导航传感架固定在患者臀部区域的手术床边,调整合适位置利于手术操作。常规消毒铺巾,局部麻醉后通常将定位器固定针固定于腰3 棘突上并拧入定位器,在定位器上方、腰的两侧放置映射环,将C 臂X 线机正侧位透视的数据传输至导航主机。选择C 臂,确认C臂与患者的位置关系,选定手术节段及上下相邻节段的X 线影像,与术前CT 影像(层厚<1 mm)自动融合,设定穿刺靶点。注册成功后,撤去映射环,连接传感器和校准器,校准穿刺针。2D 导航引导下向预设定的穿刺靶点进行穿刺,透视验证穿刺成功。经穿刺针置入导丝后拔出穿刺针,做长约8 mm 皮肤切口、切开深筋膜,首先校准导杆,2D 导航引导下置入导杆(图2A)。设置椎弓根内侧缘警戒线,逐级扩张后,置入偏心调节器,校准半齿状舌型工作通道并置入通道,校准环锯并置入通道中,利用可视化环锯同时在导航监视下进行关节突成形,导航监视下环锯在安全范围以绿色显示,当环锯到达警戒线时,则以黄色图像提示,危险区域以红色警示(图2B~D)。完成椎间孔成形后,校准内窥镜,实时显示操作的安全区域。其余操作同常规组,典型病例见图3。

图2 导航引导下实时可视操作的安全边界A:实时监视导杆的位置、方向和深度B:“可视化”关节突成形,绿色喇叭口显示为安全C:盘黄间隙减压,黄色喇叭口提示危险区域D:红色喇叭口提示极其危险,应避免或者谨慎进入该区域Fig.2 Safety boundary of real-time visual display operation under navigation guidanceA:Real-time monitoring of the position,direction and depth of the guide rod; B:Visual arthroplasty under navigation monitoring,and green horn showed safety; C: Decompression of space between the intervertebral disc and ligamentum flavum,yellow horn indicated that the dangerous area needed to be vigilant; D:Red horn indicated extremely dangerous,and avoided or carefully entered this area

图3 典型病例 患者男性,67 岁,腰椎管狭窄症伴腰4/5 椎间盘突出A:术前横断面和矢状面CT 影像B:关节突成形及减压术后横断面和矢状面CT 扫描 红色箭头指成形部位Fig.3 Typical case,a 67-year-old male,suffered from lumbar spinal stenosis with lumbar disc herniationPreoperative transverse and sagittal CT images (A),and transverse and sagittal CT scans (B) after arthroplasty and decompression indicated by red arrow

1.2.3 随访及疗效评价 收集所有患者性别、年龄、身高、体重等人口学资料,分析临床影像学结果,记录术中透视次数、穿刺时间、手术时间、术后住院时间、术中并发症及复发率等指标。临床疗效采用腿痛VAS 评分、日本骨科学协会腰椎治疗评分(JOA)进行评价。

1.3 统计学处理

采用IBM SPSS Statistics 25.0 软件包对数据进行统计学分析。年龄、BMI、与手术相关的各项时间指标、临床疗效评价结果等近似服从正态分布,以()表示,组间及组内比较采用独立样本LSD-t检验;透视次数为非正态分布,计算中位数,以M(IQR)表示,采用Mann-whitney U 检验;患者性别、椎管狭窄分型、程度分级、病变节段、并发症及复发率等计数资料比较采用χ2检验或fisher 确切概率法检验;双侧P<0.05 为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组手术相关指标、并发症及复发率

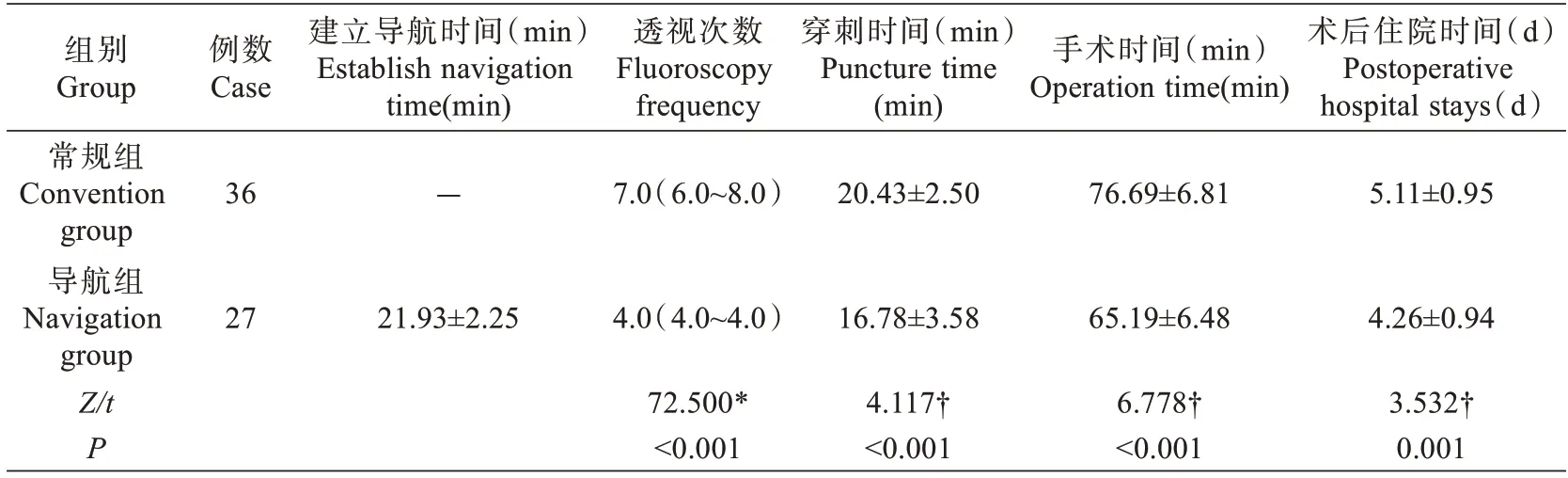

63 例患者均顺利完成穿刺定位、关节突成形、椎间盘突出摘除/纤维环成形、黄韧带切除等椎管减压操作。两组术中透视次数、穿刺时间、手术时间及术后住院时间比较,差异有统计学意义(P<0.05,表2)。两组术后复发率差异无统计学意义(P>0.05,表3)。常规组手术并发症发生率为19.4%(7/36),操作中神经根一过性激惹发生率最高(8.3%,3/36),均在术后2周内恢复;其次为硬脊膜撕裂,为术中切除黄韧带时导致,术后观察无头痛、脑脊液漏症状;1 例术后血肿,因成形部位靠近椎弓根基底部并部分进入椎体后缘,导致术后渗血较多所致。导航组并发症发生率为11.1%(3/27),主要为穿刺置管过程中神经根激惹和减压时硬脊膜撕裂,术后观察未出现相应症状体征。见表3。

表2 两组手术相关指标(,n=63)Tab.2 Operation-related indexes of the two groups (Mean±SD, n=63)

表2 两组手术相关指标(,n=63)Tab.2 Operation-related indexes of the two groups (Mean±SD, n=63)

注:*Mann-whitney U 检验Z 值,†LSD-t 检验t 值

表3 两组并发症及复发率(,n=63)Tab.3 Complications and recurrence rate of the two groups (Mean±SD, n=63)

表3 两组并发症及复发率(,n=63)Tab.3 Complications and recurrence rate of the two groups (Mean±SD, n=63)

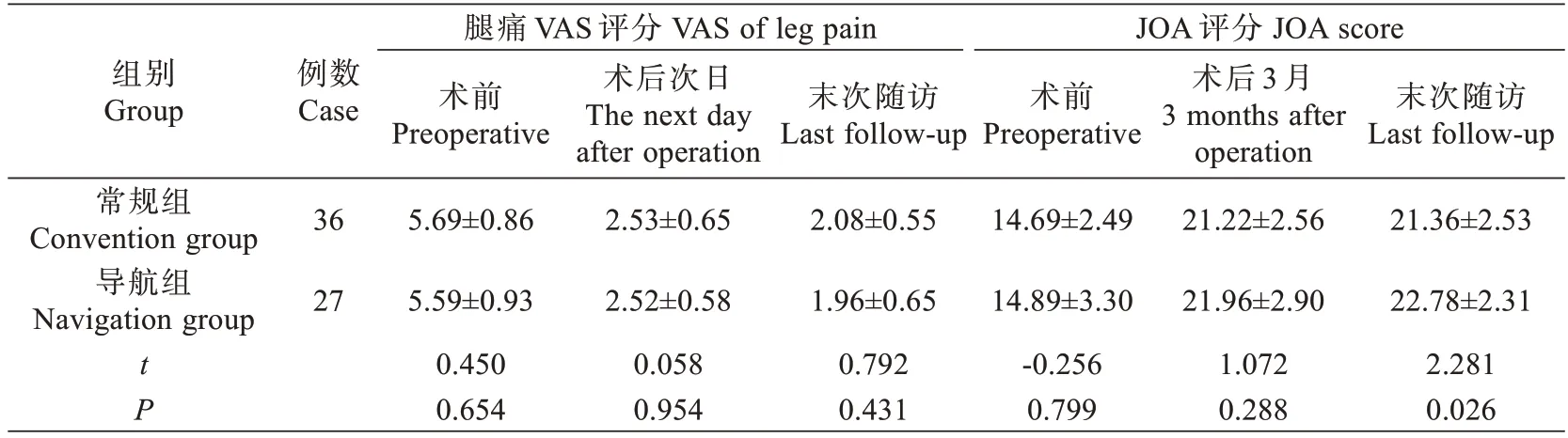

2.2 两组临床疗效评价

两组分别进行组内比较,术前腿痛VAS 评分、JOA 评分和术后3 月、末次随访之间差异具有统计学意义(P<0.05),术后3 月JOA 评分与末次随访组内比较,差异无统计学意义(P>0.05)。两组组间比较,术后各时间点腿痛VAS 评分差异无统计学意义,术后3月JOA 评分差异无统计学意义(P>0.05),末次随访JOA 评分差异有统计学意义(P<0.05,见表4)。

表4 两组临床疗效评价结果(,n=63)Tab.4 Evaluation of clinical efficacy of the two groups (Mean±SD, n=63)

表4 两组临床疗效评价结果(,n=63)Tab.4 Evaluation of clinical efficacy of the two groups (Mean±SD, n=63)

3 讨论

TESSYS 技术的核心为定位穿刺和关节突成形,是决定手术难度和术后临床效果的关键[1]。对于退变性腰椎管狭窄症,复杂的解剖结构使得精准穿刺和椎间孔成形的安全实施更加困难。传统实施TESSYS 技术需要依赖术中X 线机透视,而反复调整透视会增加患者及术者术中辐射暴露量[6,12],不同剂量辐射暴露可能诱发肿瘤、白内障、心血管疾病等疾病,将严重威胁患者及医护人员健康[6]。

计算机辅助手术于20 世纪90 年代初应用于脊柱外科,近年来被广泛研究[7~9]。学者们通过计算机辅助设计了不同的方法以提高脊柱内镜的穿刺准确性。Lee 等[13]设计一套立体椎间孔穿刺器引导穿刺路径,提高穿刺准确率;谭海涛等[14]利用导航导杆引导穿刺建立椎间孔镜工作套管;朱慧阳等[15]研制的激光导航器结合术前三维影像测量引导穿刺;许波[16]使用超声容积导航定位技术辅助穿刺;另外,术前个性化3D 打印模板被应用于引导椎间孔穿刺[17,18]。上述报道均在提高穿刺准确性、减少穿刺时间、降低术中辐射暴露等方面取得较好的临床效果,但也存在使用过程复杂[13]、学习曲线陡峭[16]、准确性有待提高[15~18]、不能实时监测操作器械位置和深度等问题[13~18],未能获得大范围推广应用。电磁导航是近年开发的导航技术,与光电导航相比,价格相对低廉,且不会因为光信号遮挡而受到视野限制,适合微创脊柱、神经外科手术[7,8,19];和穿刺引导器、3D 打印模板等[13~15,17,18]辅助设备相比,电磁导航具备精准性和实时位置、深度监测等优势,不管是辅助椎弓根螺钉植入,还是与脊柱内镜联合使用,都在近年的研究中获得青睐[7~9]。

本组研究结果表明,借助导航引导的“可视化”操作,有利于减少脊柱内镜术中穿刺和术中透视的平均次数,减少手术时间,缩短术后住院时间,差异具有统计学意义(P<0.05)。减少术中透视能够降低医患术中辐射暴露量,从而保护医患健康;其次,借助导航引导的实时“可视化”操作,降低了借助透视进行非实时“盲视”操作风险,尽管两组在并发症发生率、复发率、术后腿痛VAS 评分、术后3 月JOA 评分等疗效比较无统计学差异,但两组末次随访JOA 比较,差异具有统计学意义(P<0.05),提示导航辅助手术可能影响远期疗效。目前,脊柱外科对电磁导航进行的相关研究主要为不同部位的椎弓根螺钉置入[8],应用于脊柱内镜操作的不多[9],均获得较好的临床效果;然而,精准及便利的设备相较光电导航,其低廉的价格和不受光信号阻挡的优势,使其在眼科或耳鼻喉科手术,肺支气管检查,尤其是神经外科应用更多[7,19~22]。

本研究中存在一定的局限:纳入研究的病例较少,回顾性研究数据部分缺失,存在一定的信息偏倚;随访时间超过1 年,但缺乏更长期的随访结果;开展电磁导航存在一定的学习曲线,因而早期开展的导航病例会影响临床结果,应进一步扩大样本量。

总之,本研究结果显示,通过使用电磁导航引导经皮椎间孔镜治疗退变性腰椎管狭窄症,可以减少术中透视次数、穿刺和手术时间,临床疗效与常规手术相当,但与X 线机监视下徒手穿刺相比,术中辐射暴露降低、安全性提高,穿刺定位和关节突成形效率提升。由于电磁导航设备费用较高,给基层单位使用带来阻碍;其次,建立导航花费的时间弱化了缩短手术时间的优势,因此需要优化操作流程,提高临床效率。