基于Sihler’s 技术的踝和足背皮神经的整体分布模式研究

赖柏安,李慧,杨胜波*

1.遵义医科大学人体解剖学教研室,贵州 遵义 563099;2.遂宁市中心医院病理科,四川 遂宁 629000

教科书记载,踝与足背皮肤接受隐神经(Saphenous nerve,SaN))、腓肠神经(Sural nerve,SN)、腓浅神经(Superficial peroneal nerve,SPN)、以及腓深神经(Deep peroneal nerve,DPN)支配[1]。关于这些神经的起源及主要分支分布已有许多大体解剖学研究报道[2~5]。然而,大体解剖可导致神经移位,观察到的只是粗大的神经支,不能显示细小神经支的最终分布以及密集分布的区域。虽然可通过组织学方法揭示局部皮肤内的神经纤维密度[6],但仅限于切片内观察,不能展示整体的神经分支分布模式。目前,皮瓣移植后的感觉恢复是外科医生越来越重视的问题,因为对患者来说,不仅是需要美学重建,理想的是要达到术后感觉功能恢复正常。踝或足背区的疤痕、慢性溃疡、创伤等致大片皮肤缺损伴骨外露都需行皮瓣移植修复创面[7]。这些情况下,医生如能详细了解踝和足背的皮神经分支分布细节,合理设计匹配神经的皮瓣进行移植修复,将有望改善受区感觉功能恢复。Sihler’s 染色法能清晰地显示整体的肌内神经分布模式[8,9],是一种宏观过渡到微观之间的神经显示方法。近来,我们改良此法成功地显示了前臂皮神经的整体分布模式[10]。基于此,本研究拟采用改良的Sihler’s染色法显示踝和足背皮神经的整体分支分布模式,以便进一步了解其分支分布范围及神经分支密集区的位置,试图为皮瓣移植重建其感觉功能的选材匹配提供形态学依据。

1 材料与方法

1.1 标本与伦理

无皮肤疾病、糖尿病病史及神经疾病史的经福尔马林固定的35~75(60±7.5)岁中囯成人尸体24 具(男,15;女,9)。标本的收集与使用是在遵义医科大学伦理委员会同意下进行的(批准号:#2015-1-002,#2016-1-006)。

1.2 大体解剖与测量

根据局部解剖学对踝和足的界定[1],在内、外踝基底部水平(踝的上界)作第一环形切口,经外踝最隆起处的垂线向下作1 纵切口,至足背与足底移行处折转作第二环形切口,然后紧贴肌表面整块取下踝及足背皮肤。取皮时,分别在内、外踝尖,及其连线的中点处缝上钓鱼线,用以标记分区。观察皮神经的来源与走行。用游标卡尺测量取下的标本的长度、宽度和厚度。

1.3 踝及足背分区

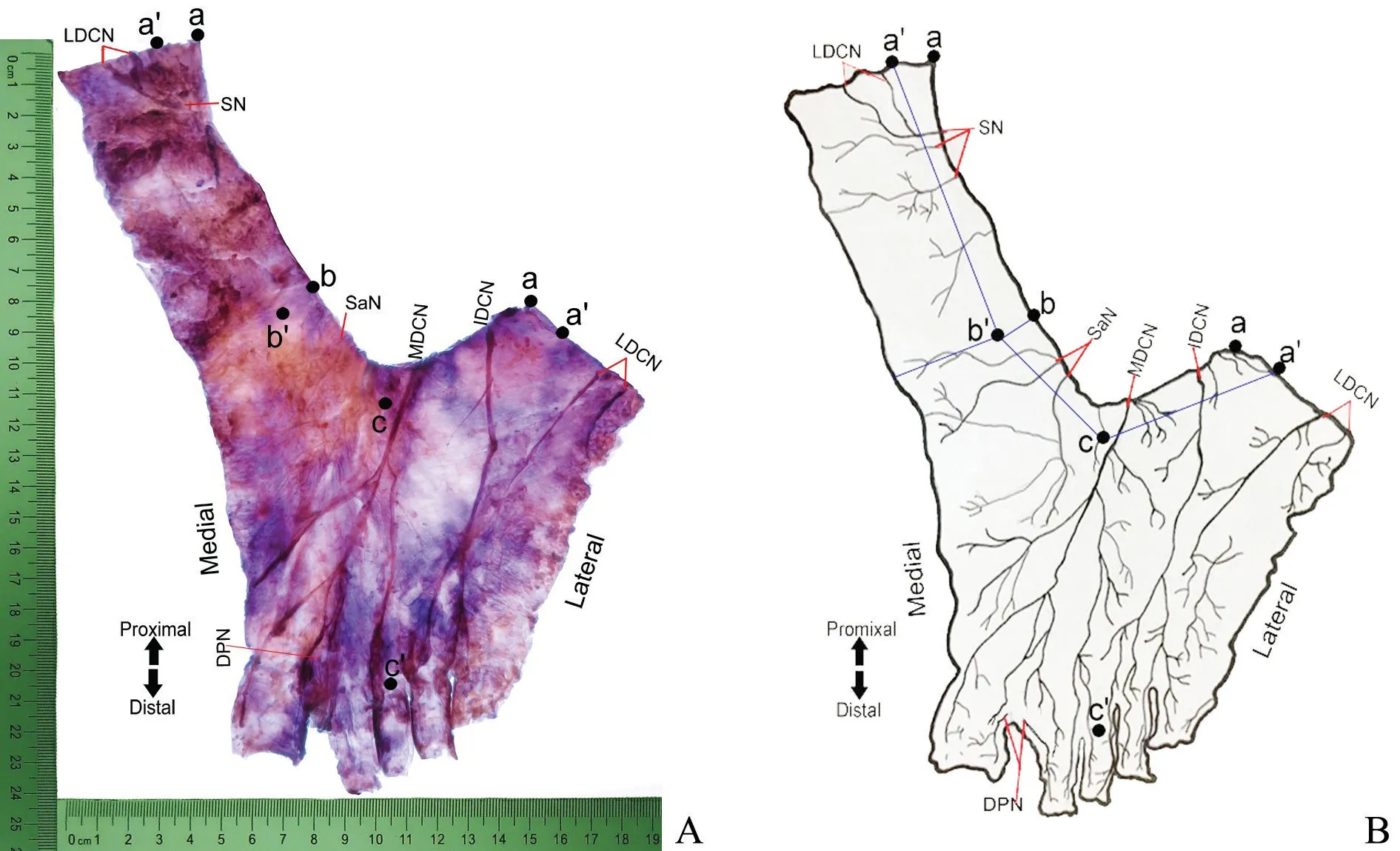

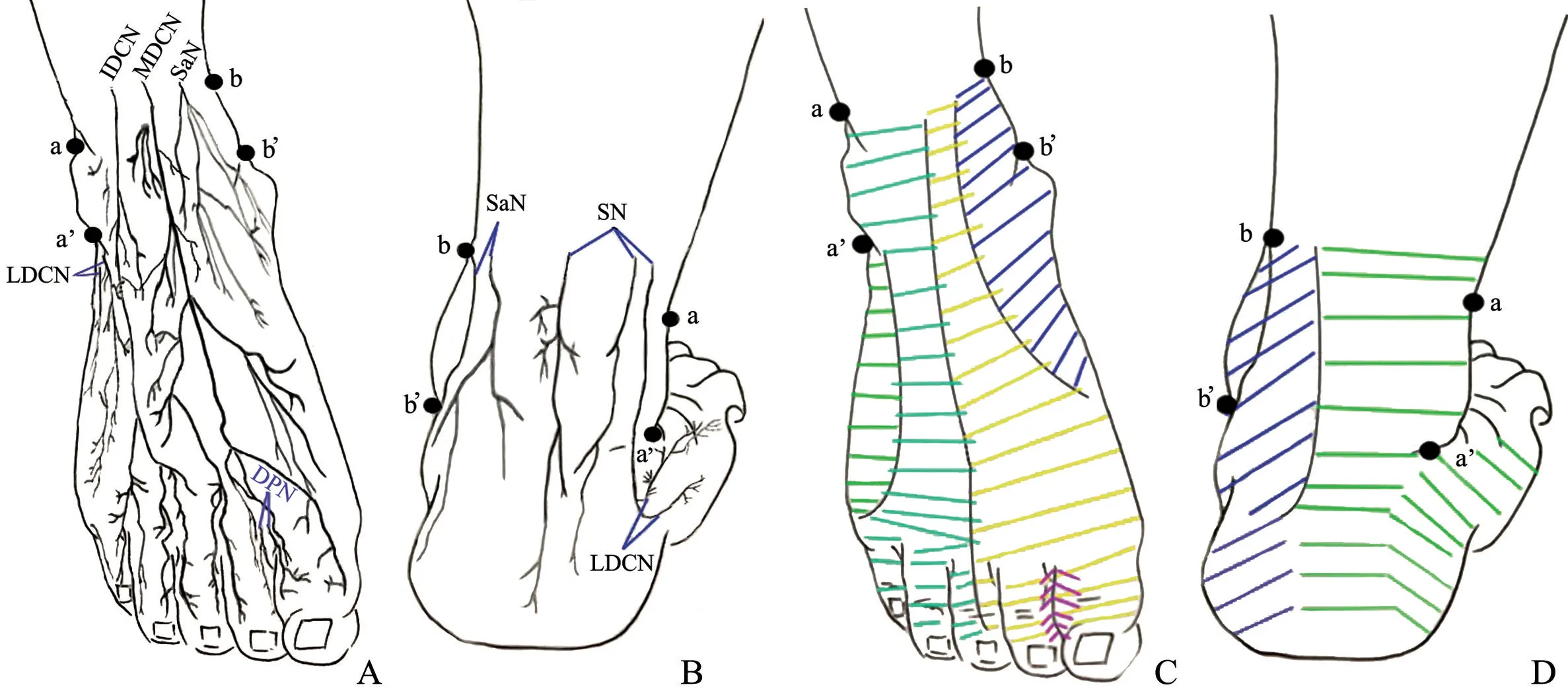

根据局部解剖学教材[1],踝可分为前和后两区。为方便分析足背皮神经的分布模式,建立下列分区:将外踝和内踝基底部分别记为a 点和b 点,外踝和内踝尖分别为a'点和b'点,a'点和b'点连线在足背的中点为c 点,中趾背近端的中点为c'点,c-c'线将足背分为内侧和外侧两区。踝后区下方跟骨表面的区域为足跟区,五个足趾背分别为第1~第5 足趾背区(图1)。

图1 踝和足背分区A:踝前区与足背区B:踝后区与跟区Fig.1 Regions of ankle and dorsum of footA: Anterior malleolus and dorsal foot regions; B: Posterior malleolus and calcaneal regions

1.4 改良的Sihler’s 染色法

先将皮肤标本放入无水乙醇中脱脂3d,然后放入0.25%的胶原酶中水解3d,再进入Sihler’s 染色流程[10]。具体步骤扼要介绍如下:0.2%的过氧化氢+3%的氢氧化钾溶液中浸解4~5 周;Sihler’s Ⅰ液(1 份冰乙酸、2 份甘油、12 份1%水合三氯乙醛)中脱钙4~5 周;Sihler’s Ⅱ液(1 份Ehrlich 苏木素液、2 份甘油、12 份1% 水合三氯乙醛)中染色4 周;然后重新置入Sihler’s Ⅰ溶液中脱色2~10 h;0.05%碳酸锂溶液中和2 h;梯度甘油(40%、60%、80%和100%)中透明1 周。

1.5 染色后皮神经分布模式的观察与测量

将已染色的标本置于X 线阅片箱上,肉眼观察各级神经支的走行、分布,以及神经密集区的位置。在分区标志处,放置钓鱼线,紧靠标本横向和纵向各放1 直尺,照相,绘制模式图。由于标本在脱钙过程中会轻度皱缩,故重新测量标本长和宽,计算标本的缩放系数:系数=染色后标本面积/染色前标本面积。用CAD(Autodesk 公司,美国)软件测量每条皮神经的不规则支配范围。

1.6 神经分支密度计数

在Adobe Photo-Shop13.0 软件下,借助图中标尺的数值,利用纵向和横向参考线工具,设置1 cm×1 cm 大小的长方形框,从上向下,从左向右拖动参考线,计数各区域内初级、次级及以下神经支的密度。区域内神经支密度=(区域内神经支数/区域标本面积)×缩放系数。最后求和总的神经支密度。

1.7 统计学处理

数据用SPSS18.0 软件处理,各区域间比较采用单因素方差分析,各区域间两两比较用Games-Howell检验,两侧间比较采用Wilcoxon 符号秩检验,男女性间比较使用独立样本t检验,以P<0.05 为有统计学差异。

2 结果

2.1 大体解剖所见

由于本实验中的标本是连带深筋膜一起取下的,透过筋膜可观察到SaN 干在内踝水平位于大隐静脉外前方,走向足背内侧;SPN 在踝前区已分为足背内侧皮神经(Medial dorsal cutaneous nerve,MDCN)和足背中间皮神经(Intermediate dorsal cutaneous nerve,IDCN),经足背走向第1 至第5 指;SN,在外踝下后方移行为足背外侧皮神经(Lateral dorsal cutaneous nerve,LDCN),行向足背外侧;DPN皮支未暴露(图2)。

2.2 Sihler’s 染色所见

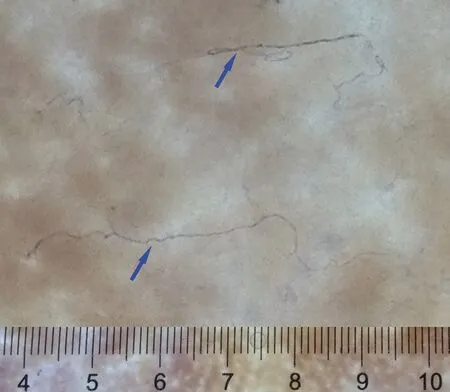

染色后的标本轻度皱缩,肉眼可见整体的皮神经分支分布模式(图3~5),剔除皮下脂肪后的皮内细小神经支,有的扭曲,有的甚至打结走行(图3)。

图3 Sihler’s 染色示剔除皮下脂肪后足背内侧区局部皮内神经分布蓝色箭指向扭曲和打结走行的皮内神经细支 标尺:cmFig.3 Sihler’s staining revealed the distribution of local intradermal nerves in the medial dorsum of the foot after subcutaneous fat was removedBlue arrow pointed to twisted knotted nerve branches.Scale unit:cm.

SaN:在内踝基部水平,常发出2~3 支初级分支(在踝部的第一级分支)到踝前区内侧,支配踝前区的(40.01±7.6)%,其终支树枝样地分布于足背内侧缘;还分出2~3 支初级分支到踝后区内侧,支配踝后区的(30±6.7)%。8.3%(2/24)的SaN 在足背内侧区的分支可与MDCN 的分支有交通(图4,5)。

SPN:入踝前区前就已分为MDCN 和IDCN,这两条皮神经干在踝前区的分支相对少,支配踝前区的(60.03±6.8)%。在足背区,MDCN 沿途向神经干两侧发出2~3 支较为粗大的初级神经支,然后再树枝样地分支分布到足背内侧区、第1 和第2 足趾背,以及第3足趾背内侧半。IDCN 沿途向神经干两侧发出的初级神经支相对于MDCN 较少,仅1~2 支,但有两种分布模式:其一,IDCN 在足背中间走行,分支分布到第3趾背外侧半、第4 趾及第5 趾背,占95.83%(23/24);其二,占4.17%(1/24),IDCN 支配到第3 趾背外侧半、第4 趾背及第5 趾背内侧缘,第5 趾背外侧缘由LDCN支配。MDCN 和IDCN 的分支间存在交通(图4,5)。

图4 Sihler's 染色示右侧踝及足背皮神经整体分布模式(女性)A:Sihler's 染色; B:图A 的模式图a.外踝基底部a'.外踝尖b.内踝基底部b'.内踝尖c. a'点和b'点的连线在足背上的中点c'.第3 趾背起始处的中点 标尺:cmFig.4 Sihler's staining showed the distribution pattern of cutaneous nerve in the right ankle and dorsum of foot (female)A: Sihler's staining; B: The sketch map of Fig.Aa,the base of the lateral malleolus; a', the tip of the lateral malleolus; b, the base of medial malleolus; b', the tip of medial malleolus; c, the midpoint of the line between point a' and point b' on the dorsum of the foot; c',the midpoint at the beginning of the third dorsal toe;Scale:cm

图5 Sihler's 染色示右侧踝及足背皮神经整体分布模式(男性)SN.腓肠神经 SPN.腓浅神经 IDCN.足背中间皮神经 MDCN.足背内侧皮神经 LDCN.足背外侧皮神经 方框处为LDCN 内上支与IDCN 之间的交通 标尺:cmFig.5 Sihler's staining showed the distribution pattern of cutaneous nerve in the right ankle and dorsum of foot (male)SN, sural nerve;SPN,superficial peroneal nerve;IDCN, medial dorsal cutaneous nerve; MDCN, medial dorsal cutaneous nerve; LDCN, lateral dorsal cutaneous nerve;The box showed the communication between the supermedial branch of LDCN and IDCN;Scale:cm.

SN:在外踝下后方移行为LDCN,支配踝后区的(70±5.3)%。LDCN 在外踝下方常分为外下与内上两支初级支。外下支靠近外侧足底走行,而内上支在足背外侧走行,沿途发出细小的树枝样分支,达第5 趾背近侧,并与IDCN 的分支间构成交通(图4,5,6)。

图6 基于Sihler's 染色示踝及足背皮神经的分支分布范围A:踝前与足背皮神经的分支分布B:踝后区皮神经的分支分布C:踝前与足背各皮神经分布范围D:踝后区皮神经分布范围浅红色=DPN 分布区 浅蓝色=IDCN 分布区 黄色=MDCN 分布区 深蓝色=SaN 分布区 绿色=SN 分布区Fig.6 The distribution range of cutaneous nerve branches in ankle and dorsal foot based on Sihler's stainingA: The branches and distribution of the cutaneous nerve in the anterior malleolus and dorsalis pedis; B: The distribution of cutaneous nerve branches in the posterior malleolus; C: The distribution range of the cutaneous nerves in the anterior malleolus and dorsum of the foot; D: The distribution range of cutaneous nerve in the posterior malleolus light red=the distribution region of DPN;light blue=the distribution region of IDCN;yellow=the distribution region of MDCN;dark blue=the distribution region of SaN;green=the distribution region of SN

DPN:DPN 的终支在染色的标本中清晰可见,在第1 和第2 趾背根交界区浅出,分支分布到这两个趾背的相对缘(图4~6)。

2.3 踝及足背各区域标本厚度、面积及各级神经支密度

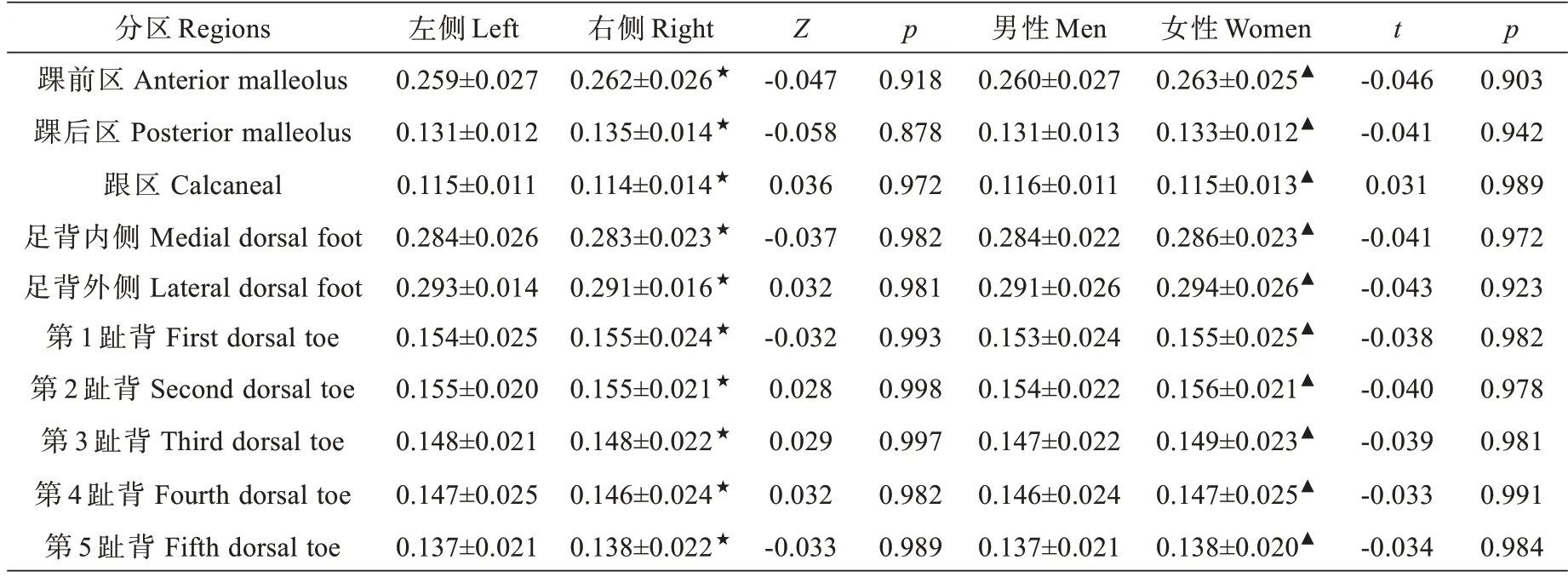

测得染色后标本面积的缩放系数为(0.89±0.09),即缩减了11%。踝及足背各区域标本面积、厚度、及各级皮神经支密度见表1。各区域间初级神经分支密度的比较,P<0.05,差异有统计学意义,其神经支密度排列顺序为:踝前区>足背外侧区>足背内侧区>踝后区>足跟区(趾背区皆为次级及以下分支);次级及以下神经支数密度比较,P<0.05,差异有统计学意义,其大小排列顺序为:足背内侧区>足背外侧区>第2 趾背区>第1 趾背区>第3 趾背区>第4 趾背区>第5 趾背区>踝前区>踝后区>足跟区。各区域总的神经支密度大小依次为:足背内侧区>踝前区>足背外侧区>第2 趾背区>第1 趾背区>第3 趾背区>第4 趾背区>第5趾背区>踝后区>足跟区,P<0.05,差异有统计学意义。踝及足背各区总神经支密度在左右侧及男女性间的比较见表2,P>0.05,差异无统计学意义。

表1 踝和足背各区域标本面积、厚度及各级皮神经分支密度比较(, n=24)Tab.1 Comparison of area,thickness and branch density of cutaneous nerve branches in various regions of ankle and dorsum of foot(Mean±SD, n=24)

表1 踝和足背各区域标本面积、厚度及各级皮神经分支密度比较(, n=24)Tab.1 Comparison of area,thickness and branch density of cutaneous nerve branches in various regions of ankle and dorsum of foot(Mean±SD, n=24)

表2 踝和足背各区域总神经支密度在左右侧及男女性间的比较(支/cm2)Tab.2 Comparison of nerve branch density of ankle and dorsum of foot between left and right sides in males and females (branches/cm2)

3 讨论

3.1 踝和足背皮神经整体分支分布模式的意义

本研究首次通过改良的Sihler's 染色法成功地显示了踝区及足背皮神经的整体分支分布模式,是一种在大体解剖和组织学之间的过渡展示,整体地显示了大体解剖和组织学不能显示的分支分布细节,给人一种直观的可视化解剖学信息,有望为皮瓣移植感觉重建的选材匹配提供形态学指导依据。

3.2 踝和足背皮神经的大体解剖学研究

就踝区及足背皮神经分支分布而言,已有一些大体解剖描述。Candan 等[2]解剖200 例胎儿标本,发现75%的MDCN 支配足背内侧和第2 趾间隙,IDCN 支配到第3、第4 趾间隙,而LDCN 支配足背外侧面。Bas 等[3]在20 例胎儿标本解剖中发现82.5%的MDCN和IDCN 分别有3 条和2 条分支。而Drizenko[4]的研究却显示58%的IDCN 与LDCN 存在交通。Wang 等[5]的解剖发现成人LDCN 在外踝最突出点下方分为内侧和外侧2 支。内侧支恒定出现,而外侧支仅出现在半数个体中。Heo 等[11]调查了77 具尸体的130 只足,发现有5 种SN 和4 种DPN 分布类型。A 型SN,只分布在第5 趾外侧;B 型:SN 分布于第4 趾内侧和第5 趾两侧;C 型:主要分布于第5 趾外侧;D 型:分布于第3趾外侧和第4、5 趾两侧;E 型未见SN。α 型DPN:分布于第1 趾外侧和第2 趾内侧;β 型,呈α 型分布外,还分布在第1 趾内侧;γ 型,呈α 型分布外,还分布于第2趾外侧和第3 趾内侧;δ 型未见DPN。这些研究尽管总结了神经干的分布类型,但不能给人一种直观的整体的可视化分布信息和范围。本研究利用改良的Sihler’s 染色法显示了更多更细小的神经分支,其MDCN、IDCN 和LDCN 的分布模式与Candan 的描述基本一致,与其他人的报道相悖。DPN 的分布与Heo描述的α 型分布模式一致。IDCN 和LDCN 内侧支之间常存在交通,这意味着在皮瓣取材设计时,任切取其中一条神经行吻合,都不会导致第3 趾背外侧缘及第4、5 趾背的感觉缺损。LDCN 分为内上支与外下支,内上支位置相对较高,一般不会支配到足趾处,取材方便;外下支位置较低,主要支配到靠近足底的负重区域,不宜用于设计皮瓣。

3.3 踝和足背皮神经在临床上的应用

由于踝和足背部肌肉及皮下组织少,损伤后易造成局部骨及肌腱的外露,引起骨关节的感染及肌腱坏死,常需用皮瓣进行修复[7]。目前临床已尝试多种皮瓣对其进行修复,比如,可用踝前穿支蒂跨区供血皮瓣、吻合神经的胫后动脉穿支蒂螺旋桨皮瓣修复足踝部软组织缺损[12,13];用携带股外侧皮神经的薄型股前外侧穿支皮瓣、带蒂的足背中间皮神经营养血管皮瓣、逆行足背内侧或外侧皮神经营养血管皮瓣、低旋转点腓肠神经营养血管皮瓣等修复足跟、足背和足趾[14~18]。然而,也可用足背皮瓣移植修复手背与手指等部位的软组织缺损,如用足背超薄静脉皮瓣游离修复手指软组织缺损[19],复合皮神经的足背皮瓣修复手背复合组织缺损[20]。这些临床应用很多都已考虑了感觉重建,并收到了一定疗效,但我们仍然希望,医生在今后的踝和足背的皮瓣移植中,能参考本实验提供的皮神经的整体分支分布模式、分布范围,以及神经分布密度等设计更合理的匹配皮瓣,最大化地促进受区感觉恢复。因为神经的再生不是盲目的,其方向可以通过神经组织的对合加以引导,使两端的雪旺氏细胞直接接触,恢复物质交流通道,再生的神经纤维才能顺利地长入远端神经内膜管[21];皮瓣供区感觉神经的分布、皮神经及其吻合部位的选择等是影响皮瓣感觉恢复的重要原因[22,23]。所以,若受区神经丰富,理应选择供区神经丰富的部位进行匹配,以增加神经接触的机会。从本实验结果可得知,踝及足背各区域间各级神经支密度不一,踝前区和足背内侧区神经分支分布相对密集,这两个区域应被设计为皮瓣移植中促进感觉重建的首选供区和感觉需求较高的受区。

3.4 本研究的创新性和局限性

无论踝和足背是被用作供区还是受区,详细了解其神经分布模式将有利于皮瓣移植的感觉重建。本研究应用改良的Sihler’s 染色法显示了踝和足背皮神经的整体分支分布模式和范围,确保了神经支的正常走行,无移位,充实了踝和足背皮神经分支分布的解剖学信息,可为皮瓣移植感觉重建的选材匹配的设计提供形态学依据。其局限性在于样本量相对较少,尚未揭示种族间有无差异。