CT参数评估腰椎间盘突出症患者病情的价值

牛改霞,郝喜云

(濮阳市范县人民医院 医学影像科,河南 濮阳 457500)

腰椎间盘突出症(LDH)是临床常见的疾病,多见于20~50岁的青壮年男性,腰痛及神经根症状是其主要表现[1]。椎体终板是组成腰椎的重要部分,其解剖形态为向心性凹陷,椎间盘发生退行性病变时,椎骨终板的压力分布发生变化,造成椎体结构的改变。此前研究主要侧重于LDH患者终板的结构、厚度、最大矢状直径等,且对LDH患者腰部肌肉支撑系统、双侧腰大肌横断面积差值等参数也缺乏系统性的研究[2]。本研究将CT参数腰椎矢状面屈曲角、终板屈曲深度、双侧腰大肌横断面积差作为切入点,分析其诊断LDH患者椎间盘退变分级的价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2019年11月至2021年11月我院收治的196例LDH患者为观察组:男118例,女78例;年龄32~75岁,平均(51.30±8.69)岁;病变位置:L2~L434例,L4~L598例,L5~S164例。纳入标准:确诊为LDH;病变位置L3~S1;接受CT检查。排除标准:合并脊柱肿瘤、结核等;椎体骨折、骨质疏松;既往接受脊柱手术。以同期200例健康者为对照组:男108例,女92例;年龄30~75岁,平均(51.87±8.75)岁。两组的基线资料比较无统计学差异(P>0.05)。

1.2 方法采用64层螺旋CT(德国西门子)扫描,受试者取仰卧位,扫描范围T1上缘至S1终板平面,层厚1 mm。利用CT工作站进行三维图像重建。根据病例资料中核磁数据,按照Pfirrmann分级方式确定L3~S1的椎间盘退化分级。Pfirrmann分级:Ⅰ级:椎间盘质均高度正常,色亮白,髓核与纤维环边界清晰,信号强度低于脑脊液;Ⅱ级:椎间盘非均质高度正常,髓核与纤维环边界清晰,信号强度高或低于脑脊液;Ⅲ级:椎间盘质不均,高度轻微降低,色灰、髓核与纤维环边界不清晰,中等强度信号;Ⅳ级:椎间盘质不均,高度降低,色灰或黑,髓核与纤维环边界消失,中等或低信号;Ⅴ级:椎间盘质不均且塌陷,色黑,髓核与纤维环无边界,低信号。196例患者中Ⅱ级55例,Ⅲ级76例,Ⅳ级59例,Ⅴ级5例。在CT矢状面重建图像上将终板的前、后缘分别定义为A、P,作AP连线的垂线,与终板间最长的线记为CD,CD长度为终板屈曲深度,AC与CP的夹角为矢状面屈曲角。选取L3~S1椎间盘层面,绘制感兴趣区,测量两侧腰大肌横断面积,计算两侧差值。

1.3 统计学方法采用SPSS 23.0统计软件处理数据。计量资料行t检验,采用受试者工作特征(ROC)曲线分析CT参数诊断椎间盘退变分级的价值,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组的CT参数比较两组L3~S1平均终板屈曲深度、平均矢状面屈曲角、平均腰大肌横断面积差值比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组的CT参数比较(±s)

表1 两组的CT参数比较(±s)

组别 n 平均终板屈曲深度(mm)平均矢状面屈曲角(°)平均腰大肌横断面积差值(cm2)观察组 196 1.92±0.45 166.31±3.28 1.29±0.33对照组 200 2.87±0.80 157.46±3.07 0.42±0.13 t 14.525 27.727 34.642 P 0.000 0.000 0.000

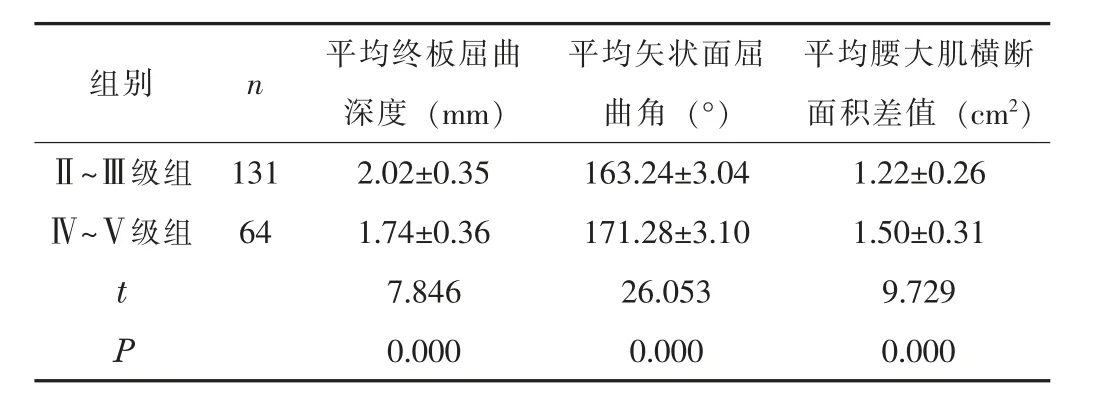

2.2 不同Pfirrmann分级患者CT参数比较Ⅱ~Ⅲ级组L3~S1平均终板屈曲深度高于Ⅳ~Ⅴ级组,平均矢状面屈曲角、平均腰大肌横断面积差值低于Ⅳ~Ⅴ级组(P<0.05)。见表2。

表2 不同Pfirrmann分级患者CT参数比较(±s)

表2 不同Pfirrmann分级患者CT参数比较(±s)

组别 n 平均终板屈曲深度(mm)平均矢状面屈曲角(°)平均腰大肌横断面积差值(cm2)Ⅱ~Ⅲ级组 131 2.02±0.35 163.24±3.04 1.22±0.26Ⅳ~Ⅴ级组 64 1.74±0.36 171.28±3.10 1.50±0.31 t 7.846 26.053 9.729 P 0.000 0.000 0.000

2.3 CT参数诊断Pfirrmann分级Ⅳ~Ⅴ级的价值平均终板屈曲深度、平均腰大肌横断面积差值诊断Pfirrmann分级Ⅳ~Ⅴ级的AUC低于平均矢状面屈曲角(Z=6.158、5.474,P<0.001)。见表3、图1。

表3 CT参数诊断Pfirrmann分级Ⅳ~Ⅴ级的效能分析

图1 CT参数诊断Pfirrmann分级Ⅳ~Ⅴ级的ROC曲线

3 讨论

腰椎为人体轴骨骼的核心组成部分,为维持机体直立姿势及进行生理活动的基础。椎间盘的解剖结构使腰椎具有适当的活动度及承受负荷的能力[3]。椎体终板是椎间盘的重要组成部分,为椎间盘与椎体的边界,可将椎间盘轴向负荷分散至相邻的椎体,降低腰椎轴向载荷产生的静水压力,防止较高压力的髓核突出至周围松质骨中。

本研究对比LDH患者与健康人CT相关参数(L3~S1平均终板屈曲深度、矢状面屈曲角、腰大肌横断面积差值),结果显示,两组上述指标存在差异,提示利用上述参数可用于LDH的早期诊断。随着腰椎退行性改变的进展,腰椎矢状面屈曲角度呈现增大的趋势,终板区域平坦化。具有相同程度退变情况下,发生腰椎间盘突出的椎间隙终板更加平坦[4]。终板屈曲深度的变化可干扰软骨终板的营养途径,减少溶质向椎间盘的扩散,引起终板-髓核通路传导障碍,促进腰椎间盘退变[5]。本研究结果显示,Ⅱ~Ⅲ级组L3~S1平均终板屈曲深度高于Ⅳ~Ⅴ级组,矢状面屈曲角、腰大肌横断面积差值低于Ⅳ~Ⅴ级组,提示上述参数与LDH患者椎间盘退变情况关系密切。椎间盘退变可引起椎体重建及椎体终板性质的变化。终板屈曲深度的增加为适应椎间盘退变的自适变化,可减轻对椎体的压力及负荷[6]。椎间盘退变进展过程中,作用于终板的应力从中心向外周转移,导致外周终板突出,降低椎体周围高度,矢状面屈曲角度增加,终板屈曲深度减少[7-8]。本研究利用ROC曲线分析终板屈曲深度、矢状面屈曲角、腰大肌横断面积差值诊断Pfirrmann分级Ⅳ~Ⅴ级的价值,结果显示三者诊断Pfirrmann分级Ⅳ~Ⅴ级的AUC分别为0.711、0.974、0.750,提示三者均具有一定的诊断价值。

综上所述,终板屈曲深度、矢状面屈曲角、腰大肌横断面积差值与椎间盘退变分级关系密切,三者在诊断椎间盘退变分级方面具有一定的价值。