不同刺孔次数和数量对香菇生殖生长的影响

柳凤玉 梁晓生 程群柱 崔立立 孙嘉镁 刘桂娟

(1 平泉市希才应用菌科技发展有限公司,河北平泉 067500;2 隆尧县农业农村局,河北隆尧 055350;3 河北平泉食用菌产业技术研究院,河北平泉 067500)

香菇是好气性真菌, 其生长活动需要充足的氧气,以保证自身代谢活动的需求。代料香菇菌丝生长阶段, 密封的菌袋阻碍了呼吸代谢产生的二氧化碳的排出和外界新鲜氧气的输入, 抑制了木质素降解和菌丝体养分贮藏,从而影响子实体的形成和发育。要使香菇栽培实现优质高产, 必须在菌丝生长期适时对栽培袋刺孔通气。

吴学谦等[1]早在1993 年就对刺孔通气对香菇子实体形成的影响进行了研究,结果表明,刺孔通气对香菇子实体的形成有显著的促进作用。刘世祥[2]认为,袋栽香菇的营养生长期在塑料筒内进行,常因缺氧而降低氧化酶活力,影响菌丝分解基质及吸收养分,延长成熟时间,严重者停止代谢活动。 他也总结了袋栽香菇需氧量和缺氧的表现、 刺孔通气的方法和原则、刺孔孔径大小和深度、刺孔时间、刺孔部位等。魏金康等[3]系统比较了香菇生产过程中一次通氧条件下不同刺孔数量和不同刺孔深度组合对香菇生长的影响。 董浩然等[4]的小刺数目对香菇菌丝生长的影响研究表明,小刺对于香菇生产十分必要,且采用在接种孔四周均匀刺孔的方式更加有利于菌丝生长。

近年来, 香菇生产规模的扩大以及人工费用的增加,使生产者减少了刺孔次数。 目前,生产上对香菇栽培袋刺孔多数采用一次刺孔法,即菌丝满袋后,出现少量原基时对栽培袋进行一次性刺孔,部分香菇新产区甚至不刺孔, 致使香菇产量降低40%左右[5]。为了测定香菇发菌阶段刺孔次数和数量对香菇菌棒生殖生长的影响, 笔者开展了发菌阶段对香菇栽培袋不同刺孔次数和刺孔数量的对比试验。 现将试验结果总结如下。

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1供试菌株。 香菇传统品种168,产量稳定,属中高温品种,出菇温度8~28 ℃,朵形大、菌柄短且上粗下细、菌肉厚、质地致密、棕褐色。生长积温2 200~2 400 ℃。 适合四季栽培,是架栽和立袋栽培的优良品种。

1.1.2培养基配方。 木屑79%、麦麸20%、石膏1%,含水量56%,pH 值自然。

1.2 试验设计

试验共设4 个处理,具体如下。 CK(发菌阶段刺一次孔):在栽培袋长满并有部分瘤状物凸起时进行第1 次刺孔,刺孔数量为80 个,深度为50 mm,孔径5 mm,当地大部分菇农采用此方法。 处理1(发菌阶段刺2 次孔):在栽培袋接种后菌丝圈相连时进行第1 次刺孔,刺孔数量为4 个,刺孔规格为孔径2 mm、深度15 mm; 在栽培袋长满并有部分瘤状物凸起时进行第2 次刺孔,刺孔数量为80 个,深度为50 mm,孔径5 mm。处理2(发菌阶段刺2 次孔):在菌丝长过半边栽培袋时进行第1 次刺孔,刺孔数量为8 个,每面4 个,刺孔规格为孔径2 mm、深度15 mm;在栽培袋长满并有部分瘤状物凸起时进行第2 次刺孔,刺孔数量为80 个,深度为50 mm,孔径5 mm。 处理3(发菌过程中刺3 次孔): 分别在接种之后菌丝圈相连时进行第1 次刺孔,刺孔数量为4 个;菌丝长过栽培袋半边时进行第2 次刺孔,刺孔数量为8 个,每面4 个;2 次刺孔规格均为孔径2 mm、 深度15 mm;在栽培袋长满菌丝并有部分瘤状物凸起时进行第3 次刺孔,刺孔数量为80 个,深度为50 mm,孔径5 mm。3 次重复,每个重复500 袋,共计6 000 袋。

1.3 栽培方法

香菇栽培袋采用规格为17 cm×60 cm 的聚乙烯塑料袋,每袋装干料约1.3 kg,湿重约3 kg。 于121 ℃条件下蒸汽灭菌5 h。待栽培袋料温降至25 ℃时进行接种,每棒有4 个接种点,都在一面,每棒用种量约为35 g,接种之后套袋。 套袋之后进行发菌管理,培养温度为(22±2)℃。 根据试验设计,在发菌期间对栽培袋进行刺孔。栽培袋成熟之后进行上架出菇管理。

1.4 测定项目

当刺孔处理完成后, 记录各处理香菇栽培袋转色时间、袋软硬度、出菇时间、单袋产量和优质菇率(除菜菇以外的香菇所占比例)。

2 结果与分析

2.1 不同处理对香菇栽培袋转色时间的影响

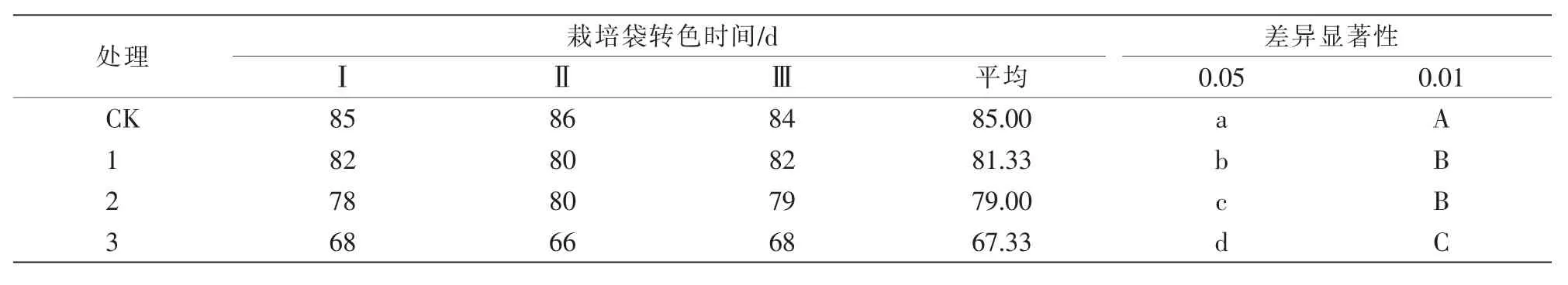

由表1 可知,CK(刺1 次孔)的栽培袋转色需要85 d,处理1 和处理2(不同时期刺2 次孔)的栽培袋转色时间差异不大,处理3(刺3 次孔)栽培袋转色时间与CK、处理1、处理2 均有极显著差异。 由此表明,刺孔次数与栽培袋转色完成时间成负相关,即随着刺孔次数的增多,栽培袋转色所用时间越短。 CK(刺1 次孔)与处理3(刺3 次孔)相差17.67 d,差异极显著。

表1 不同处理对栽培袋转色时间的影响

2.2 不同处理对香菇栽培袋软硬度的影响

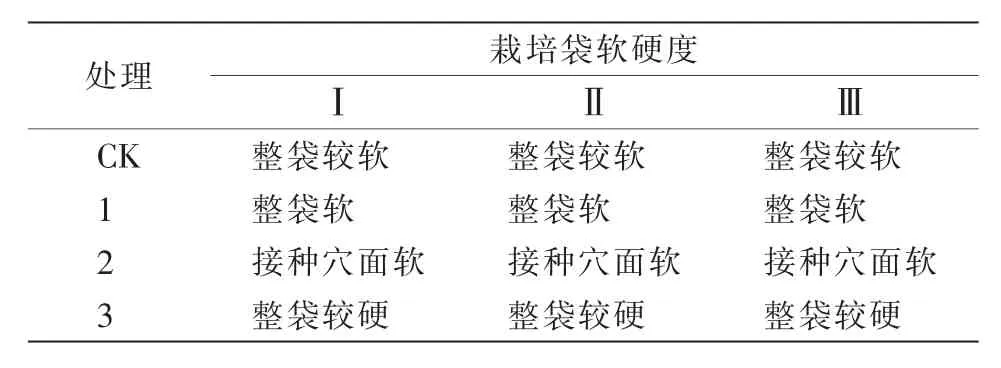

栽培袋表现越硬, 说明菌丝越健壮, 产量会越高。 由表2 可知,CK(刺1 次孔)的栽培袋整体较软,同是刺2 次孔的处理1 和处理2 比较, 刺孔数量多的处理2 只有栽培袋接种穴面软,处理3(刺3 次孔)栽培袋表现较硬。表明,随着刺孔量的增加,栽培袋硬度越好,尤其是栽培袋经过3 次刺孔的,菌丝吸收充足的氧气后生长健壮,菌袋变得结实坚硬。

表2 不同处理对栽培袋软硬度的影响

2.3 不同处理对香菇栽培袋出菇时间的影响

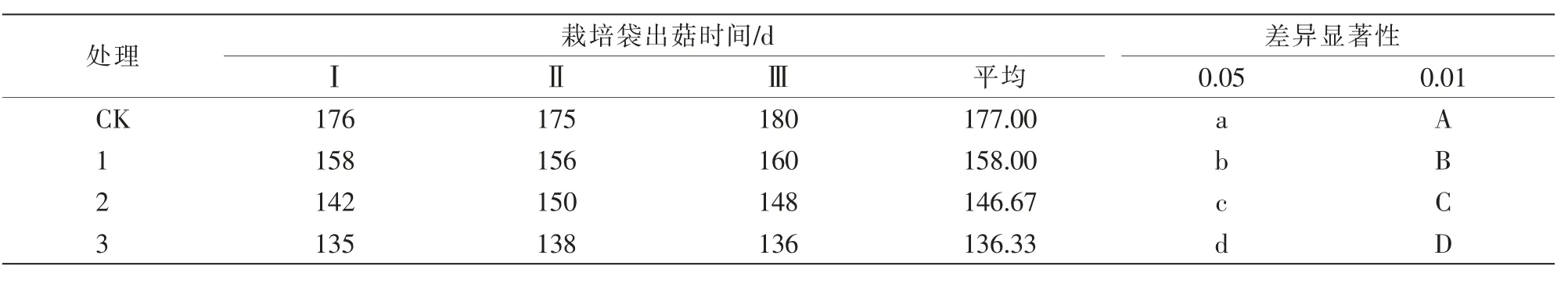

由表3 可知,CK(刺1 次孔)的栽培袋出菇时间为177 d,同是刺2 次孔的处理1 和处理2 出菇时间分别为158 d 和146.67 d,处理3(刺3 次孔)栽培袋出菇时间为136.33 d, 各处理间差异极显著,处理3(刺3 次孔)与CK(刺1 次孔)出菇时间相差40.67 d。 由此表明,刺孔次数与出菇时间成负相关,刺孔次数越多,出菇时间越早。

表3 不同处理对栽培袋出菇时间的影响

2.4 不同处理对香菇菌袋产量的影响

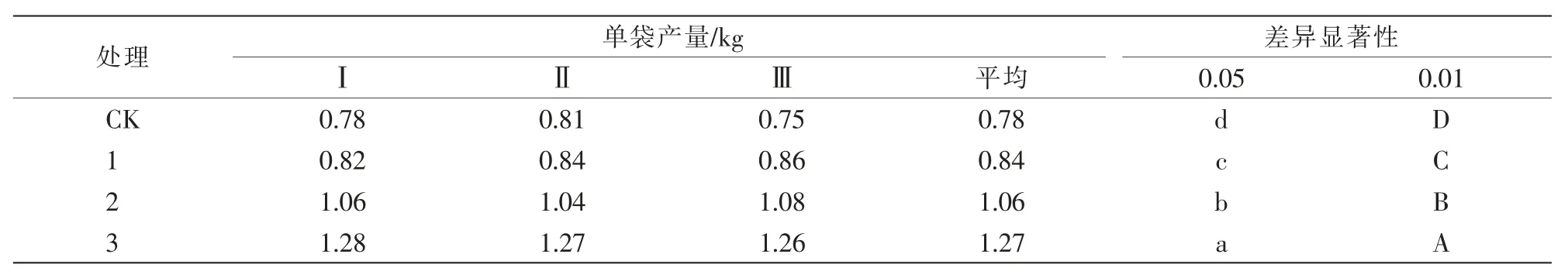

由表4 可知,CK(刺1 次孔)的栽培袋单袋产量为0.78 kg, 同是刺2 次孔的处理1 和处理2 单袋产量分别为0.84 kg 和1.06 kg,处理3(刺3 次孔)单袋产量为1.27 kg。由此表明,同是刺2 次孔但刺孔数量多的处理2 产量高于处理1; 刺孔次数和数量都多的处理3 产量明显高于其他处理,最大相差0.49 kg。可见,刺孔次数越多,单袋产量越高。

表4 不同处理对栽培袋产量的影响

2.5 不同处理对香菇优质菇率的影响

由表5 可知,CK(刺1 次孔)的栽培袋优质菇率为48.33%,同是刺2 次孔的处理1 和处理2 优质菇率分别为65%和76%,处理3(刺3 次孔)优质菇率为89%。 由此表明,随着刺孔次数及数量的增加,优质菇率逐渐增加,两者成正相关,处理3(刺3 次孔)较CK(刺1 次孔)优质菇率提高40.67 个百分点。

3 结论与讨论

试验结果表明, 香菇栽培袋在发菌阶段的刺孔次数及数量对其转色时间、袋软硬度、出菇时间、产量及优质菇率都有很大的影响。其中,最佳的方式是栽培袋在发菌过程中进行3 次刺孔, 分别在接种后菌丝圈相连时进行第1 次刺孔,刺孔数量为4 个;菌丝长过栽培袋半边时进行第2 次刺孔,刺孔数量为8 个,每面4 个;前2 次刺孔规格均为孔径2 mm、深度15 mm; 在栽培袋长满菌丝并有部分瘤状物凸起时进行第3 次刺孔,刺孔数量为80 个,深度为50 mm,孔径为5 mm。 与发菌阶段刺1 次孔的对照相比,该处理出菇时间提前40.7 d,单袋产量提高0.49 kg,优质菇率提高40.67 个百分点。

表5 不同处理对香菇优质菇率的影响

研究表明,刺孔增加的氧气量是决定转色、出菇快慢、产量和品质的关键,但同时由于原材料木屑的粗细、含水量和装袋松紧度的不同,栽培袋对氧气量的需求也不尽相同。 因此,在实际生产中,要根据实际情况来调整香菇栽培袋刺孔次数及数量[6]。