屋顶光伏阵列不同放置角度的风载荷研究

来永斌, 张文龙, 王 龙, 吴 童

(安徽理工大学 机械工程学院,安徽 淮南 236001)

太阳能作为可再生能源一直是社会关注的焦点,光伏系统广泛应用于工业生产及人类生活的各个方面。为节约火力发电,许多城市的建筑物开始在屋顶安装光伏设备用于发电,但在中低楼层屋顶安装时要考虑风载荷对光伏阵列的影响,以防止风载荷过大使光伏板受损甚至倾覆破坏。

目前国内外学者对光伏系统在不同工况下受到的风载荷进行了一定的研究。文献[1]通过风洞试验研究风攻角对光伏板风载荷的影响,结果表明在0°和180°风攻角下模型的表面压力呈现对称分布,其他风向不对称;文献[2]的仿真结果表明,不同风向角所对应的光伏阵列的体型系数以及弯矩系数的极值不同;文献[3]通过实验发现30°倾角是衡量光伏板安全系数的临界值,光伏板短轴的弯矩取值受到风向角和光伏板倾角影响;文献[4]通过风洞试验对屋顶光伏阵列进行研究,结果表明在小倾斜角时,风压的均衡化导致光伏板产生风载荷,较大倾斜角则主要是光伏板附近产生的湍流增加了载荷;文献[5]通过对光伏阵列建立物理模型,并通过仿真对该方法进行验证,提出最佳安装倾角为25°左右;文献[6]采用RANS模型对光伏阵列的风载荷和风场进行数值模拟分析,确定光伏阵列的最大阻力、升力和翻转力矩,详细分析阵列周围的风场,并与光伏板表面压力进行对比;文献[7]采用计算流体力学的方法对屋面光伏板的风载荷进行分析,结果表明屋顶处的涡对不同安装位置的光伏阵列影响不同,在安装倾角由15°增加到45°时,板所受的风载荷不断增加;文献[8]对屋顶的流场进行模拟计算,发现屋顶形状会对建筑物风场产生影响。还有研究者利用风洞试验对平顶物上太阳能光伏板的风力负载进行研究,选择不同的风向角、光伏板的放置角度等对单个光伏板的净压力系数进行分析,结果表明,最大正值净压力系数发生在45°风向角下放置角度为45°的单个光伏板上。

以上的研究大多从光伏阵列的安装倾角、建筑物的形状、光伏板安装间距等方面来考虑,学者们也研究了单个光伏板的放置角度,但在实际工程应用中,光伏系统是以阵列形式安装在屋顶,本文对光伏系统安全性能的影响因素作进一步的研究。光伏阵列在屋顶的放置角度不同,光伏板表面所受的风载荷也随之产生变化。本文采用计算流体力学方法研究放置角度改变对光伏阵列风载荷的影响。获取不同放置角度下光伏板的倾覆力矩系数和体型系数,给出阵列倾覆效应及净载荷作用分布特性,讨论放置角度参数对流场的影响,为屋顶光伏阵列的安装提供一定的理论参考,提高光伏系统的使用寿命。

1 模型简介

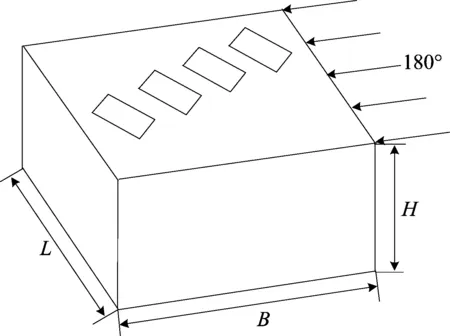

本文光伏建筑的尺寸示意图如图1所示。建筑物在施工时,阳台方向不一定能保证面向正南。不同的放置角度可以保证光伏阵列尽可能地面向正南。屋面坡度受建筑设计影响,本文采用的平顶屋面结构符合光伏阵列实际安装情况,坡度虽然能够改变,但是如果与工程实际相差较大,就不具备工程意义。光伏阵列倾角主要受纬度、光照时长等因素影响,选择25°符合最优倾角要求。根据相关文献可知,倾角越大,风阻力越大;倾角越小,风阻力越小。

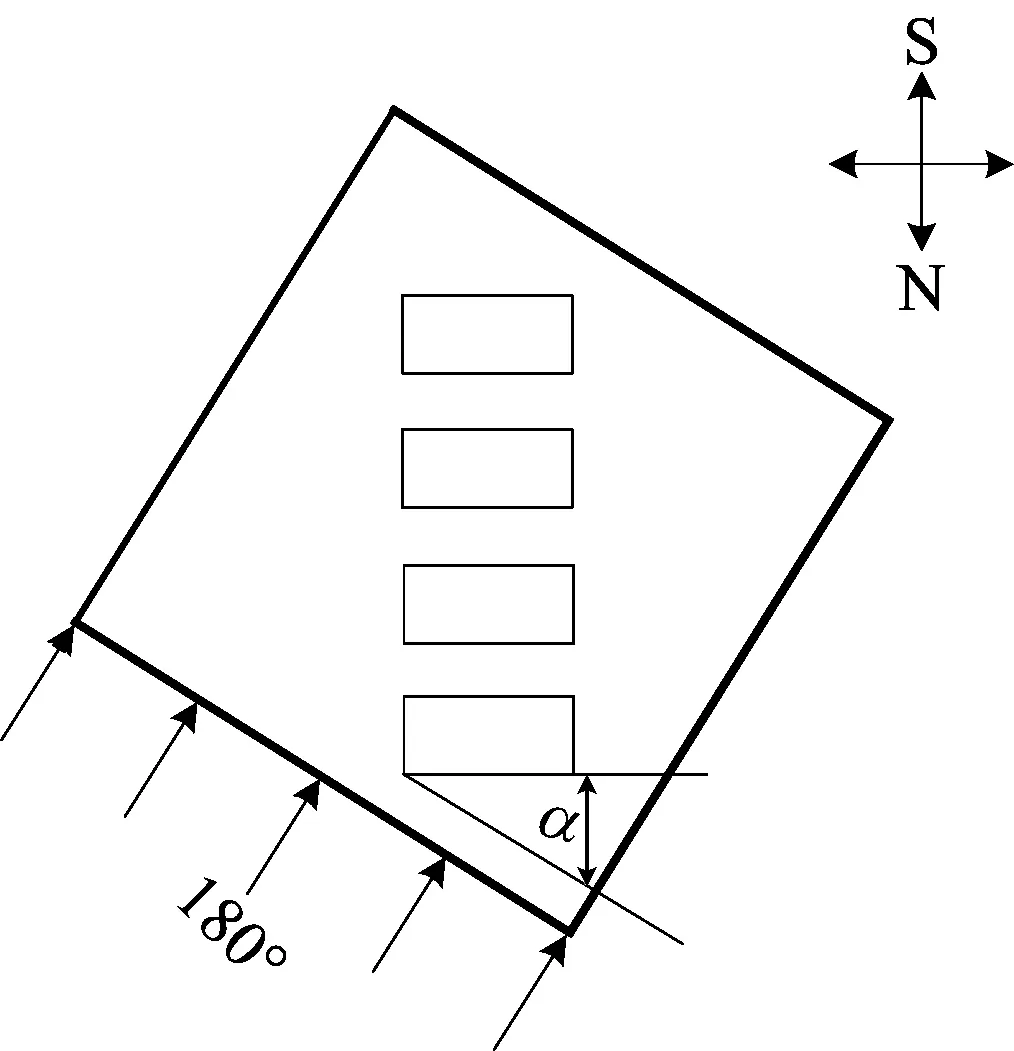

本文计算的模型有利于光伏阵列在不同条件下最大限度地利用太阳能。采用全尺寸模型进行研究,其中:建筑物的宽度B=16 m;建筑物的长度L=16 m;建筑物的高度H=10 m。光伏阵列放置俯视示意图如图2所示,流场入口的风向为180°,α为光伏板长轴与建筑屋顶前缘的夹角。本文分别选择放置角度α为15°、30°、45°、60°、75° 5种工况来进行数值模拟。此外,光伏板长度为4.2 m,宽度为1.5 m。光伏阵列安装倾角为25°,离屋面高度为0.5 m。

图1 光伏建筑的尺寸示意图图2 光伏阵列放置俯视示意图

2 流场边界条件以及参数设定

根据本文模型研究特点对本文数值模型进行边界条件设定。

2.1 入口边界条件

流场域的入口设置为速度进口,不考虑流体的压缩性,标准大气压为参考压力。

(1) 平均速度剖面。通过基本风压来获取本文参考高度处的基本风速,本文研究给定条件为当地最大风速,在恶劣极端的条件下进行研究。计算公式[9]为:

(1)

其中:U0为基本风速;ω0为基本风压。文献[10]规定,基本风压是以当地比较空旷平坦地面上离地10 m高处统计所得的30年一遇、10 min平均最大风速U0为标准。通过查阅,本市在B类地貌,50年重现期,10 m高度处、10 min平均的基本风压为ω0=0.40 kPa,即U0=25.3 m/s。

对平均风速剖面拟合,参考如下经验公式:

(2)

其中:Z0为参考处高度;Z为任意高度;a为粗糙度指数;UZ为任意高度的平均风速。本文的研究地貌为B类,粗糙度指数a为0.16[9]。

(2) 湍流特性。湍流强度经验公式为:

(3)

其中:界面层高度Zb=5 m;递度风高度ZG=350 m;α=0.15为文献[10]中规定的相关参数。

本文的入口边界条件通过编写UDF导入Fluent的编译入口。

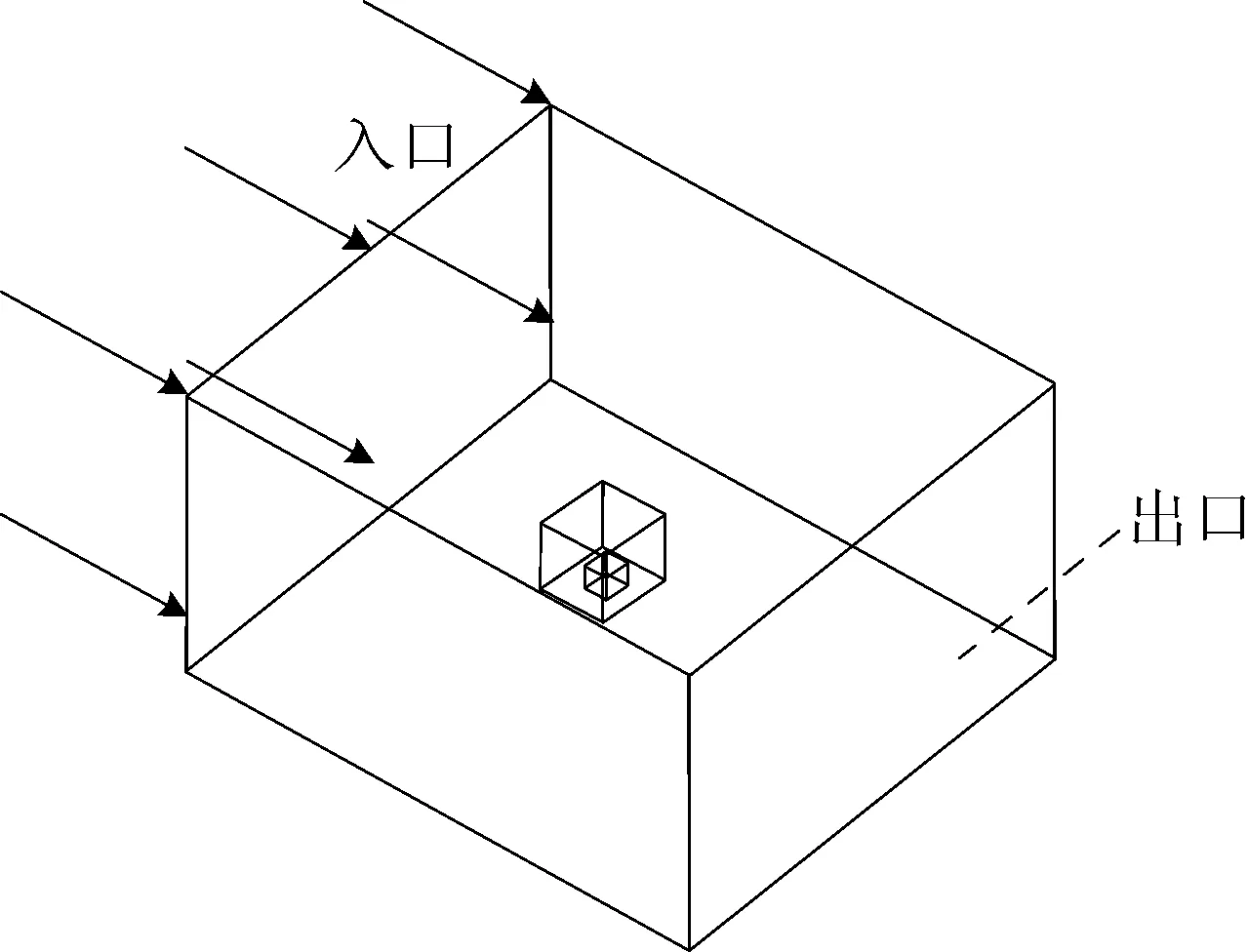

2.2 其他边界条件及网格设定

(1) 出口边界条件。流场域的出口设定为压力出口,参考压力设定值为默认。

(2) 壁面条件。建筑物表面、地面及光伏板表面设定为无滑移壁面。

(3) 对称边界条件。流场区域的侧面及顶面设定为对称的边界,等同于自由滑移壁面。

边界条件的设定如图3所示。

图3 边界条件设定

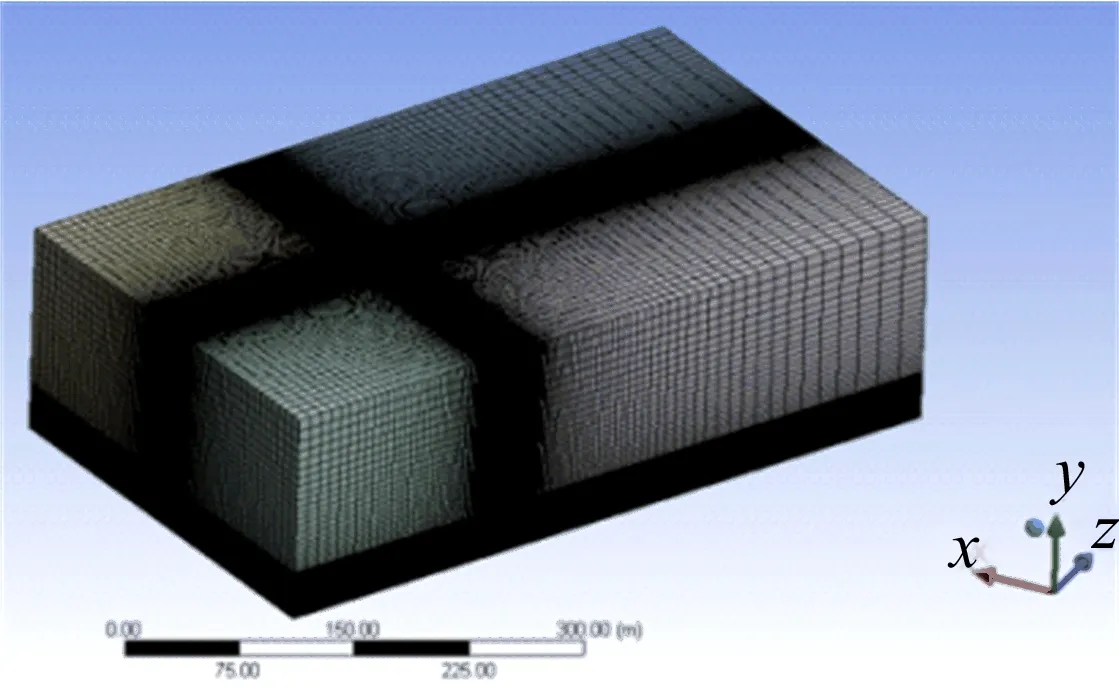

本文采用k-ω湍流模型,模型的离散采用二阶迎风格式,数值计算过程中,选用基于速度-压力耦合方程的SIMPLE-C算法进行计算,残差收敛的精度为10-6。模型采用六面体和四面体结构化网格进行划分,其中中心部分为四面体网格,如图4所示,网格单元总数为107×104个。

图4 有限元分析模型

本文对光伏板的数值模拟结果进行无量纲处理,得到倾覆力矩系数及体型系数。倾覆力矩系数计算公式为:

(4)

其中:M为单个光伏板的上、下表面所受弯矩之和;P为大气静压;U0为参考风速,通过基本风压计算可得;B为单个光伏板的面积;l为光伏板的长度。

光伏板单元i体型系数计算公式为:

(5)

其中:Pupi为光伏板上表面单元i处所受风压;Pdowni为光伏板上表面单元i处所受风压。

光伏板体型系数计算公式为:

(6)

其中:Ai为第i个单元的面积;m为光伏板面网格数;Cs为第i个单元的体型系数。

3 数值模拟分析结果

3.1 数值模拟方法验证

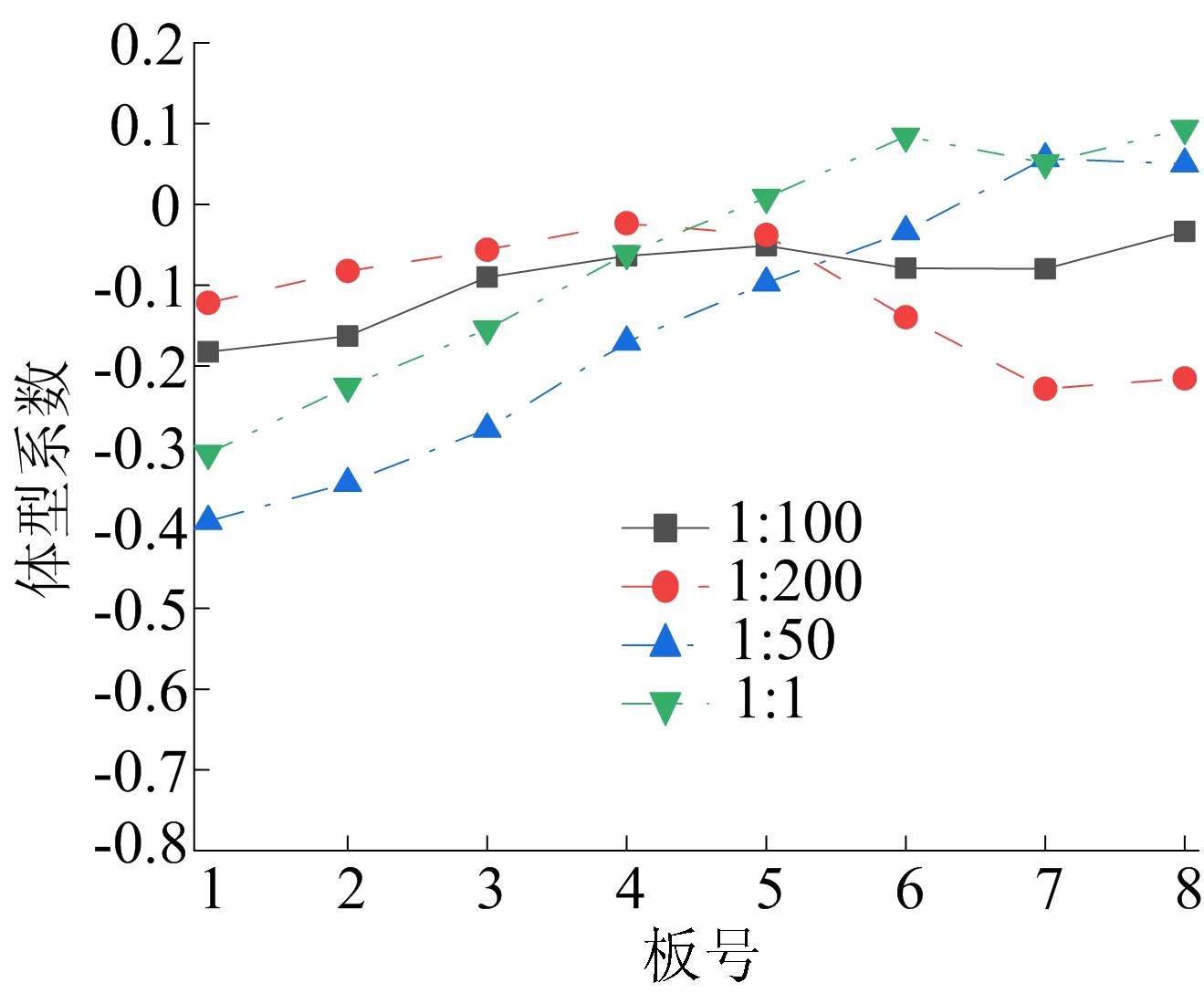

将文献[10-11]的1×8阵列试验模型按1∶1比例放置在本文数值模拟设置的流场内,风向角为180°,将数值模拟获得的各光伏板体型系数与相关文献的3组风洞试验数据(1∶50、1∶100、1∶200)进行比较,以此验证本文数值模拟方法的可靠性。阵列各板(板1~板8)在风洞试验和数值模拟中所得体型系数的比较情况如图5所示。

由图5可知,数值模拟获得的各板体型系数变化趋势与风洞试验基本吻合,其中,阵列尾缘及中间区域各板体型系数处于风洞试验3种模型比例结果之间,阵列前缘区域体型系数预测结果偏高。数值模拟结果与试验风洞1∶50工况的误差不超过0.1。结合风洞试验存在的误差,本文数值模拟结果可靠。

图5 板1~板8体型系数的比较情况

3.2 不同风向角对阵列各板风载荷分布的影响

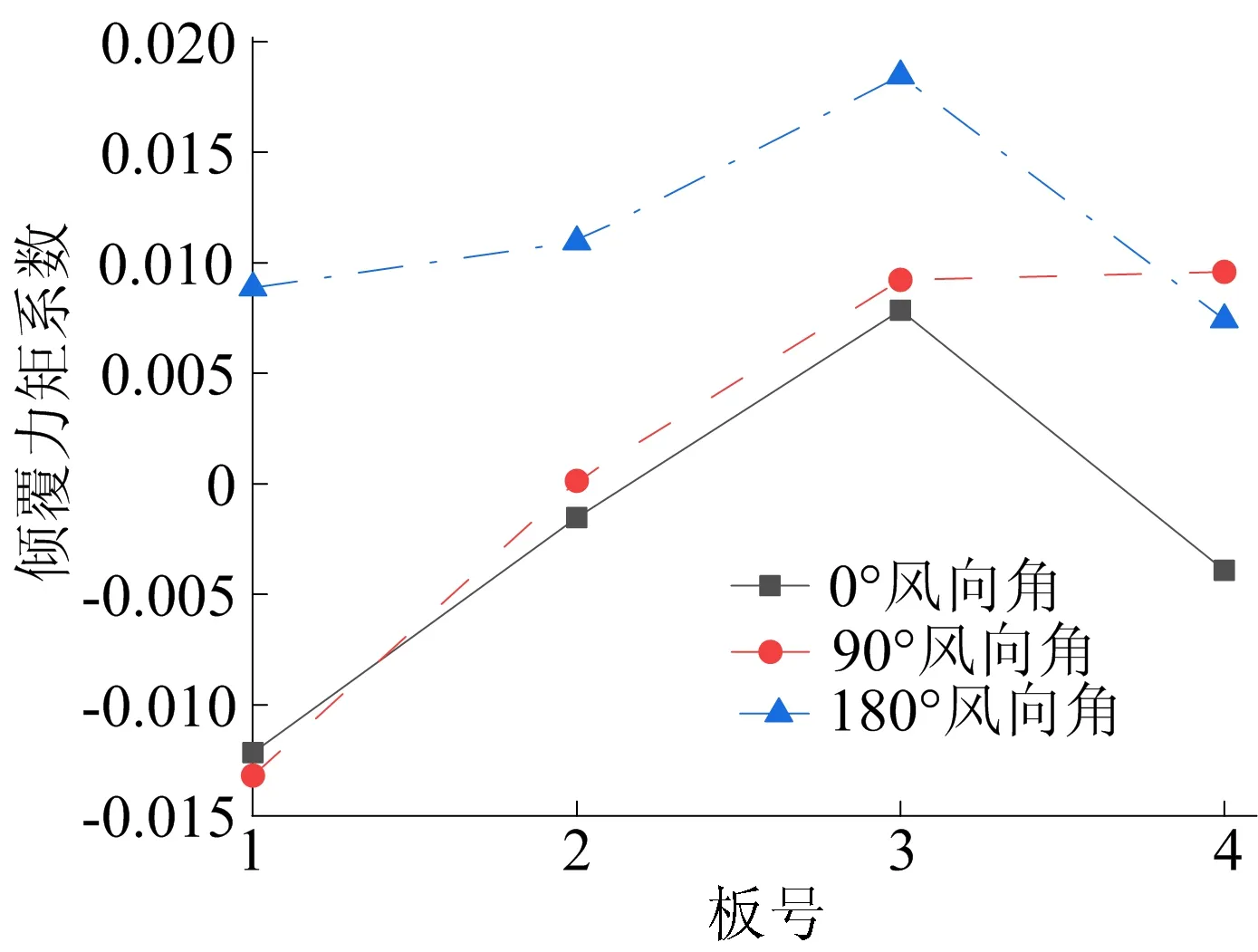

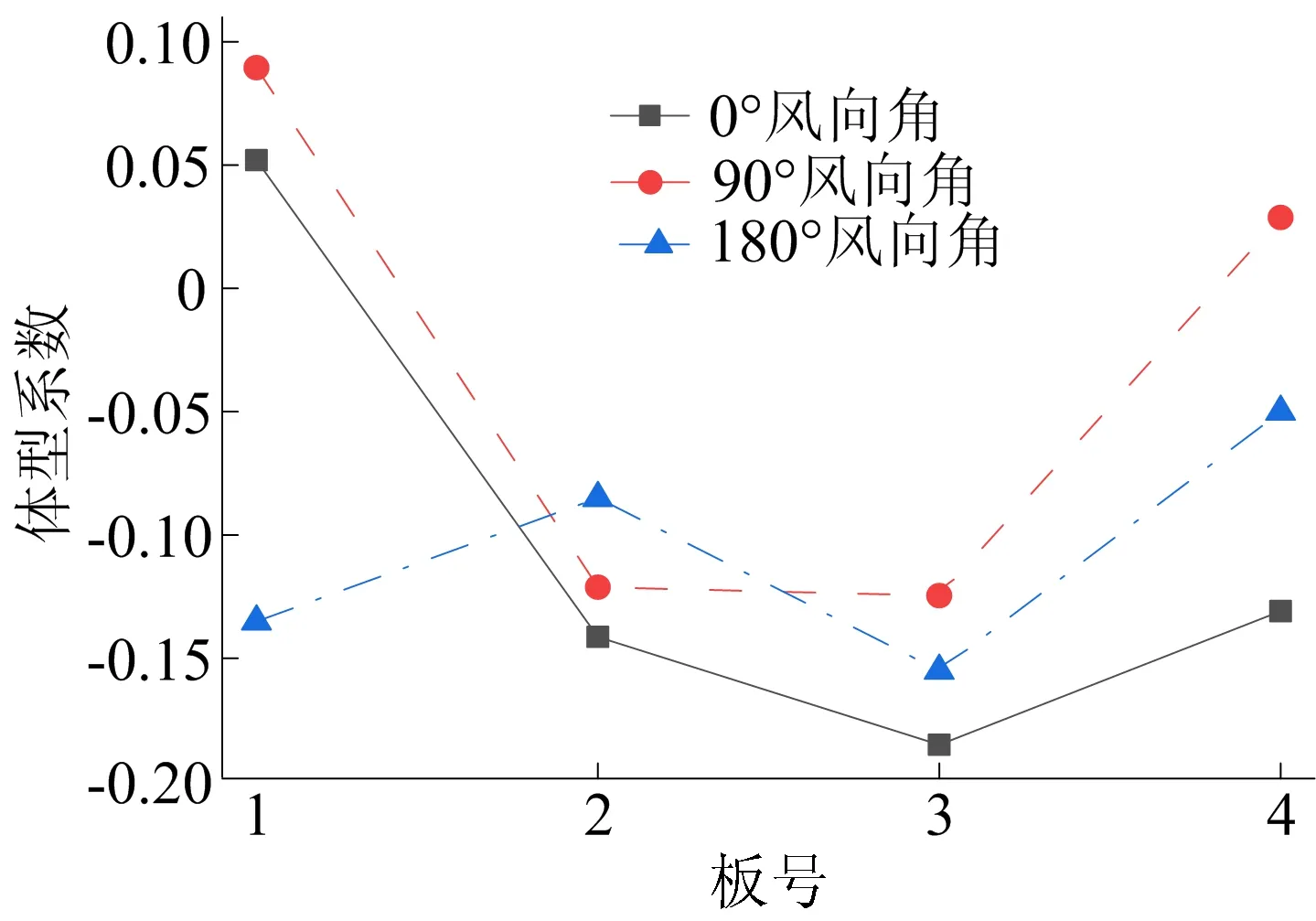

不同风向角下光伏阵列倾覆力矩系数和体型系数分布情况如图6所示,阵列放置角度为30°。板1~板4按照迎风的先后顺序命名。

(a) 倾覆力矩系数

(b) 体型系数图6 不同风向角下光伏阵列各板的倾覆力矩和体型系数

由图6a可知,在不同风向角下,板3的倾覆力矩系数数值均较大,即板3倾覆效应较强;180°风角时各板的倾覆力矩系数明显大于0°和90°,即背风时,阵列所受倾覆效应较强,光伏系统更容易发生倾覆损毁。此外,当风向角为0°和90°时,阵列前排板(板1、板2)的倾覆力矩系数均小于0,表明前排板不具有倾覆性。

由图6b可知,0°、90°风向角下体型系数的变化趋势相同,即沿着气流流动方向,阵列体型系数均呈现先下降后上升的趋势,其中板3体型系数绝对值为最大(接近0.2),表明板3受到的净载荷作用最强。在180°风向角时,阵列的体型系数的数值均小于0,表明阵列各板受垂直板面向上的净载荷作用;风向角度为0°、90°时,阵列的迎风板(板1)体型系数均大于0。

综上可知,在放置角度为30°时,风向角度的改变对阵列的倾覆力矩系数和体型系数整体趋势影响较小,对阵列各板所受到的倾覆效应和净载荷作用的强弱影响较大,其中风向角为180°时,各板均具有较强倾覆效应,净载荷作用垂直板面向上,因此下文将以180°风向角进一步研究阵列放置角度对风载荷分布情况的影响。

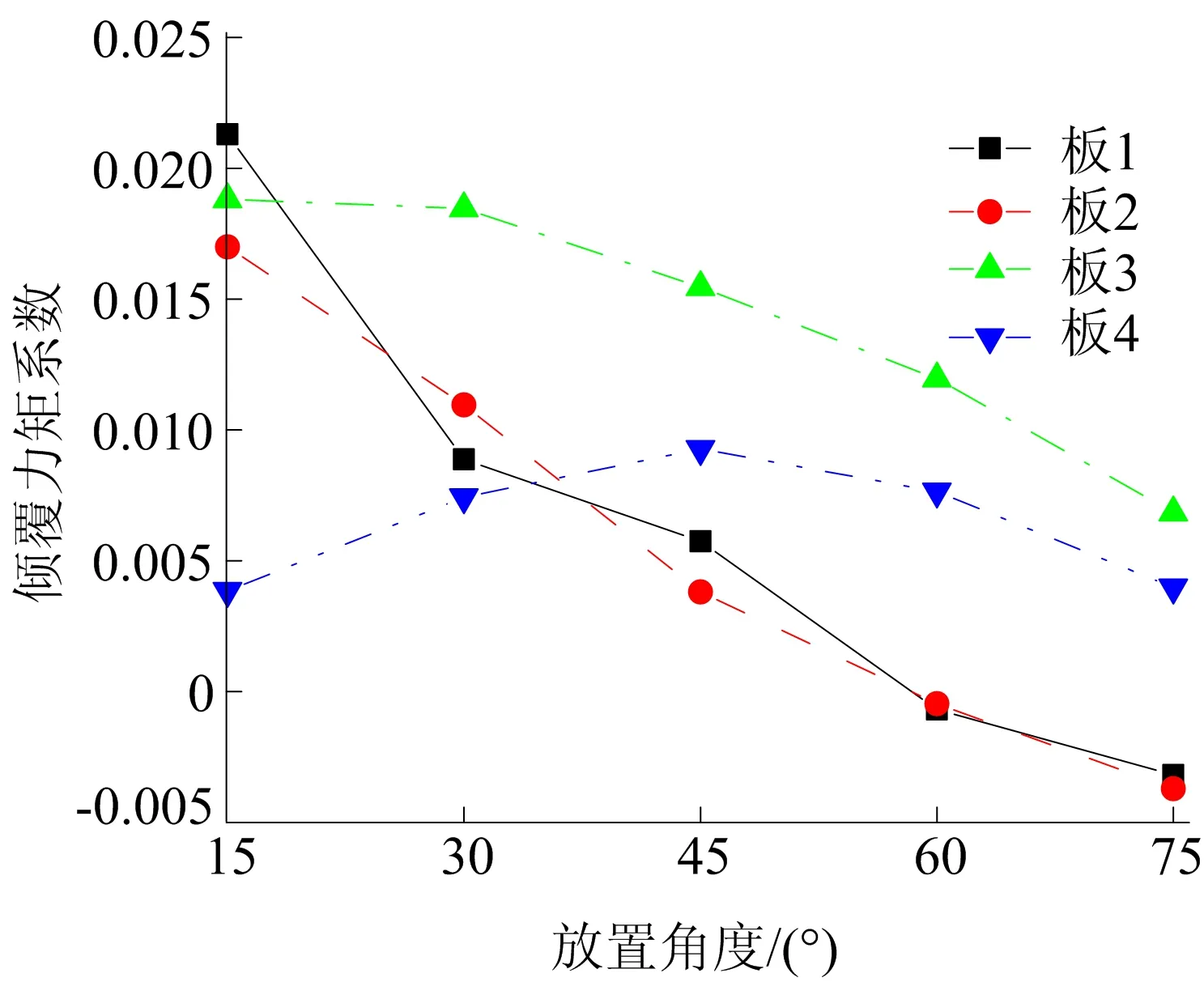

3.3 放置角度α对阵列倾覆力矩系数分布的影响

不同放置角度下光伏阵列倾覆力矩系数分布情况如图7所示。由图7可知,板1~板3在α为15°~75°时,倾覆力矩系数的变化趋势均呈现随放置角度α的增大不断地减小,放置角度使板1~板3对气流的阻挡面积发生变化,放置角度与阻挡面积呈反比,其中,由于板3受到前排光伏板的阻挡作用,倾覆力矩系数衰减速度较慢;板1、板2处于迎风区域,衰减速度较快,且在α=60°左右时,倾覆力矩系数接近0即倾覆效应最弱,α>60°时,不具有倾覆效应。板4与其他板变化趋势不同,其处于光伏阵列尾缘,主要受尾流影响,随着放置角度的增大,在α为15°~45°时,板4倾覆力矩系数不断增加,倾覆力矩系数变化趋势与前3排板相反,在α为45°~75°时倾覆力矩系数不断减小,在α=45°时板4的倾覆力矩系数出现极大值,倾覆效应最强。

由于光伏阵列在α为45°~75°时,其对气流的阻挡效应较弱,导致各光伏板倾覆性均呈现减弱趋势。此外,α=75°时,各光伏板倾覆力矩系数均为极小值,倾覆效应最弱。总体而言,光伏阵列各板在α为45°~75°倾覆力矩系数均相对较低,倾覆效应较弱,因此,在实际工程应用中,建议光伏阵列放置角度选择α为45°~75°附近。板3、板4在放置角度α为45°~75°时倾覆性相对于迎风侧光伏板均处于较高水平,因此,光伏阵列尾缘的光伏组件、支撑配件及压载的可靠程度应被着重考虑,确保光伏板在恶劣天气下不会因风力过大而发生倾覆损毁。

图7 不同放置角度下光伏板的倾覆力矩系数分布情况

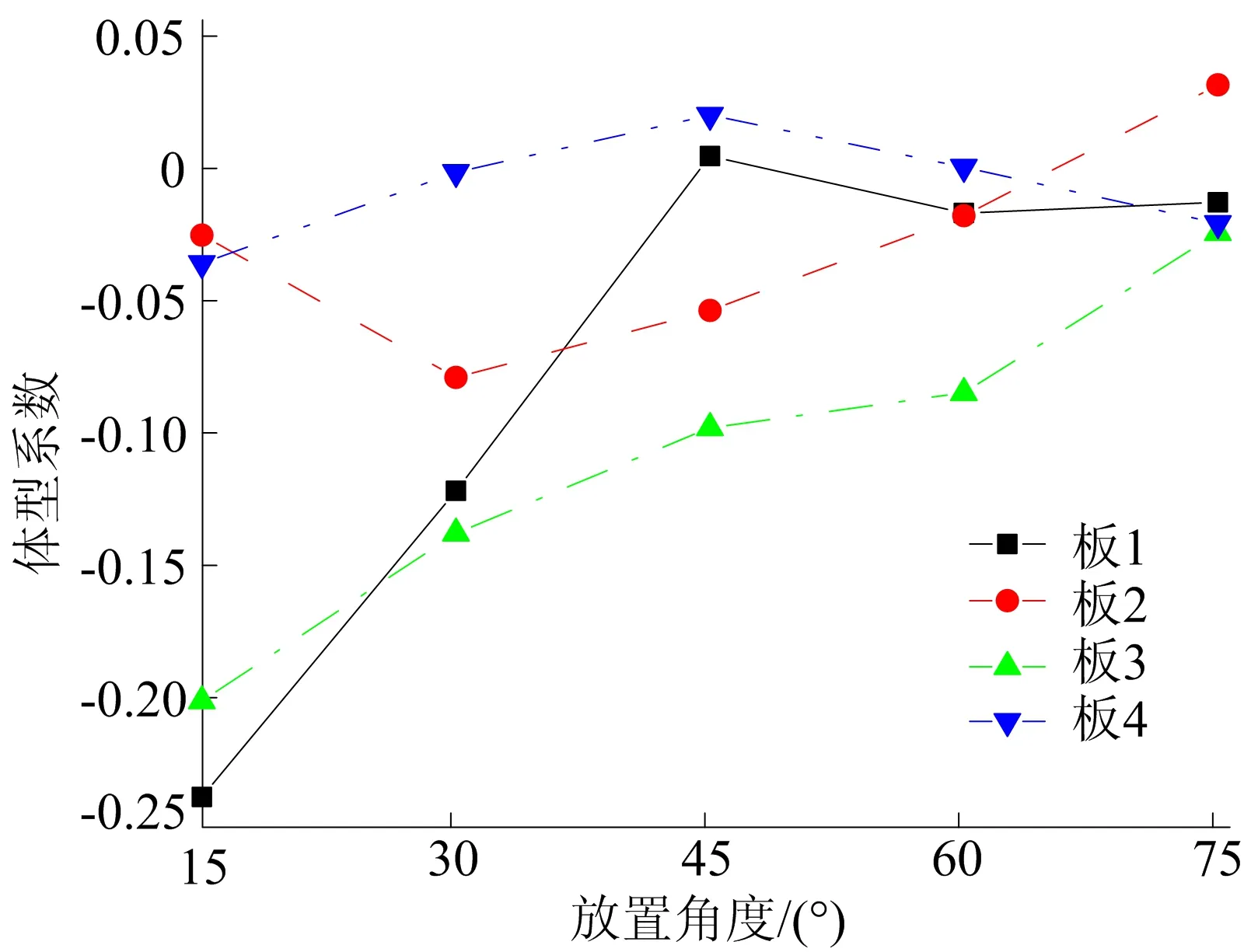

3.4 放置角度α对阵列体型系数分布的影响

不同放置角度下光伏阵列体型系数分布情况如图8所示,由图8可知,板1在α为15°~45°时,体型系数随放置角度α的增加不断增大,净载荷作用不断减弱,即板1的安全系数也随之增大,不容易受损,α为45°~75°时体型系数趋于平稳,其中在α=45°时板1的体型系数绝对值最小,即净载荷作用最弱,不论放置角度如何变化,板1体型系数均为负值,即受垂直板面向上的净载荷作用。板2、板3在α为30°~75°时,体型系数均随放置角度α的增加呈上升趋势,板2在α=75°左右时体型系数大于0,其所受净载荷作用由升力垂直板面向上变成垂直板面向下。

图8 不同放置角度下光伏板的体型系数

板3净载荷作用随放置角度的增大逐渐减弱且体型系数均为负值。总体而言,在放置角度α为15°~75°时,板3所受净载荷作用均处于相对较高的水平,板4的净载荷作用相对较弱,其体型系数随阵列倾角的变化呈先上升后下降趋势。此外,在α为60°~75°时,光伏阵列各板体型系数均较小,所受净载荷作用较弱,此时,阵列表面风压分布较均匀。

3.5 放置角度α对光伏阵列流场的影响

α为15°、45°、75°时距离地面11 m处流线分布情况如图9所示。

图9 α为15° 、45°、75°时距离地面11 m处流线分布

由图9可知,来流流至屋顶时会发生强烈的气流分离现象,在逆压力梯度及气流相互作用下,流动发生滑移;当两侧气流相汇时,由于相互挤压而发生分离,导致屋顶区域产生对称的涡流。屋顶涡流在回流时,受到光伏板的阻挡作用,在光伏板附近发生再附着等复杂流动,导致屋顶涡流再次发生分离,且分离程度随着放置角度的变化而有所不同。

在不同工况下,光伏阵列对气流的阻挡面积不同,直接影响流场中涡流被分离的程度。由图9a可知,在阵列放置角度较小时,气流经过光伏阵列时,流场发生分离的现象较明显。在光伏阵列左侧,光伏板对气流的阻挡效应较强,涡流被板2、板3分割,流场被分离成3个涡旋,分离涡主要分布于光伏阵列2、3排间隙附近。右侧阻挡面积较小,涡流仅受到板3的阻挡作用,发生一次分离。

由图9b、图9c可知,随着阵列放置角度的增大,整个流场的气流方向与光伏板长轴的夹角增加,阵列对气流的阻挡作用减弱,涡流的回流部分从阵列间隙中流出,屋顶涡流受光伏阵列的影响不明显,发生分离的程度减弱。其中:α=45°时,阵列左侧屋顶涡流被板2分割成2个涡旋,而右侧不发生分离;α=75°时,屋顶的涡流几乎没有被分离,形成了完整的涡旋形态。

4 结 论

(1) 在放置角度为30°时,风向角度的改变对阵列的倾覆力矩系数和体型系数的整体趋势影响较小,对阵列受到的倾覆效应和净载荷作用的强弱影响较大,其中板3受到的倾覆效应和净载荷作用相对较强。

(2) 阵列的放置角度会导致板的倾覆力矩系数发生变化。其中,板1~板3的倾覆力矩系数随放置角度α的增大而减小,倾覆效应减弱。板4的倾覆力矩系数变化相对于前三者有所不同,在α为15°~45°时系数增大,在α为45°~75°时不断减小。总体而言,光伏阵列各板在α为45°~75°时倾覆力矩系数均相对较低,倾覆效应较弱。

(3) 放置角度对光伏阵列各板的体型系数同样有显著影响。板1在α=45°时的体型系数绝对值最小,板2、板3在α>30°时,体型系数均随α的增加呈上升趋势。此外,在α为60°~75°时,各板体型系数均较小,所受净载荷作用较弱,阵列表面风压分布趋于均匀。

(4) 流场结果显示,屋顶涡流在回流时,受到光伏板的阻挡作用发生二次分离,且分离程度随着放置角度的变化而有所不同。在阵列放置角度较小时,流场发生分离的现象较明显,角度较大时,几乎不发生分离。