数字经济空间分布格局、溢出效应与产业结构升级

吴继英,张一凡

(江苏大学 财经学院, 江苏 镇江 212013)

一、引言

在人工智能、大数据等新一轮科技革命的推动下,“十四五”规划纲要提出打造数字经济新优势,促进数字技术与实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级。在政策保障和市场环境的双重支撑下,我国数字经济迈出“加速度”,不仅实现了自身快速发展,更凸显了其对产业结构升级的倍增作用。数字经济以其平台化、共享化、技术化等独特优势,在新冠肺炎疫情应对中展现了强劲与韧性,带动了企业数字化、产业数字化及社会数字化转型[1],印证了数字经济是产业转型的重要竞争力来源。“十四五”规划纲要首次提出“数字经济核心产业增加值占GDP比重”这一新经济指标,明确到2025年该占比达到10%的发展目标。为实现这个目标,我国需大力推进数字经济发展。但在我国区域发展不平衡不充分的背景下,数字化基础设施呈现差异性[2],导致数字经济内部发展存异,阻碍数字经济快速协调发展。

未来我国要坚定不移地建设数字中国,因此,把握数字经济的区域发展特征,推动数字经济协调发展引领产业结构转型升级尤为重要。我国地区间数字经济发展呈现怎样的差异特征?不同发展规模的数字经济是否会带来溢出效应?能否推动本地区并带动周边地区产业结构升级?针对以上问题,本文首先从时空演变视角揭示我国数字经济的省域分布格局,在探讨数字经济时空异质性的基础上,进一步实证研究数字经济对我国产业结构升级的空间溢出效应及其区域差异,以期为协调区域间数字资源配置,打造数字经济新优势,为推进我国产业结构转型升级提供理论参考和依据。

二、文献综述

国家统计局在《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》中对数字经济做出明确定义:数字经济是以数据资源作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。目前数字经济的测度通常有两种方法:一是规模测算法,即在范围界定内统计数字经济整体规模。一些机构部门如美国商务部数字经济咨询委员会(DEBA)、中国信息通信研究院等常使用此方法测度数字经济,学者们则较少使用此方法。比较有代表性的是许宪春等采用直接法从数字化赋权基础设施、数字化媒体、数字化交易及数字经济交易产品等方面直接测度数字经济[3]。Reinsdorf等指出数字经济的发展模式暴露了现有经济规模的核算缺陷[4],Bean进一步表明数字化时代产业连通性增强、信息技术不断提升,促使商业模式变更、经济活动归属模糊化[5],直接法核算会导致数字经济核算遗漏或GDP核算低估,不能有效反映数字经济的贡献价值[6]。二是指标分析法,即通过多重指标评估数字经济再进行对比分析,用于测度不同区域的数字经济发展水平,单志广等认为通过具体指标衡量数字经济发展现状是现阶段较为可行的方法[7]。目前数字经济指标体系的构建理论与指标不断丰富完善,通常包括互联网发展、数字交易[8-10]、产业效率[10-11]等维度。

《中国数字经济发展白皮书(2021)》显示,2020年我国数字经济规模达39.2万亿元,增速接近10%。数字经济高速增长的背后,数字基础设施水平、数字技术渗透、数字融合发展不平衡、不协调、不充分等问题逐渐凸显,区域数字经济的发展差异已引起政府和学者高度重视,目前已有学者围绕区域间数字经济的空间分异格局和制约均衡发展的因素展开研究,但研究成果极少。从区域发展看,我国数字经济发展水平自东向西呈梯级递减之势[2,12],长江经济带地区从上游至下游呈递增特征,整体发展水平空间分异明显[13],京津冀、成渝以及长三角城市群的数字经济群内发展差距较大[14]。在众多影响因素中,区域经济发展水平、数字化发展基础、科学技术投入水平等是引致分异的主要原因[2]。

数字经济影响产业结构升级的研究成果主要包括影响效应与作用路径分析。Zimmermann等较早指出数字经济对产业结构调整具有关键意义[15],现有产业数字化和数字产业化作为数字经济的主体部分,均能显著促进我国产业结构升级,但产业数字化的促进效果比数字产业化更为明显[16]。陈小辉等指出数字经济对产业结构升级的提升速度存在边际递增效用,但囿于我国数字经济基础设施发展不均衡,不同区域的产业结构现状存在差异,数字经济的提升作用存在区域异质性[17]。例如长三角地区数字经济对产业结构升级存在空间溢出效应,但相较于非都市圈区域,溢出效应在都市圈城市中更为显著[18]。另外,数字经济通过促进研发投入强度、提高地区创新等方式推动产业结构升级[9,19],同时产业结构也是数字经济促进就业结构优化的中介变量,且存在明显的门槛效应[20]。

作为新兴经济,数字经济的测度、发展差异及其对产业结构升级的影响得到了学界广泛关注,但目前的研究仍存在不足。首先,我国数字经济区域分布格局的研究角度较为单一,主要从某一时间截面切入,未能深入研究分布的时序变化过程和阶段特征。其次,数字经济对产业结构的影响研究是围绕某个产业(如制造业)揭示数字经济的驱动作用,割裂了产业结构之间的有机联系,不能充分说明数字经济对产业结构升级的整体影响。最后,多数研究采用面板模型进行实证检验,忽略了经济活动的扩散效应特征。也有研究基于部分地区探讨(如长三角地区)数字经济的溢出效应,但针对全国范围内的专题性研究不多。考虑到样本选择的差异性,需要进一步研究全国范围内数字经济的溢出情况。有鉴于此,基于“建设数字中国,赋能传统产业改造升级”这一现实需求,本文旨在研究我国数字经济的空间分布格局,揭示数字经济对产业结构升级的空间溢出效应和区域异质性。区别于现有文献,本文的边际贡献在于以下两个方面:第一,基于4个时间截面,通过自然断裂法及核密度法深入分析我国省域数字经济的空间分布格局及其演变特征,拓展数字经济发展格局的研究维度;第二,考虑到数字经济和产业结构自身可能存在空间相关性,纳入空间因素对变量的影响,运用空间杜宾模型研究我国数字经济发展对产业结构升级的空间溢出效应,并讨论溢出效应的区域异质性,提升二者关系研究的深度。

三、研究方法及变量说明

(一)研究方法

1.核密度估计法

核密度估计(Kernel Density Estimation,KDE)是基于核函数计算点要素在栅格像元周围的密度,最终由离散的点要素输出连续的密度图[21],由此刻画经济活动在空间上的集聚及演化特征,数学表达如下:

(1)

其中,f(x)为x处的核密度值,n为样本数,h表示核密度带宽,k为核函数,xi-Xi表示估计点x到第i个观测位置的距离。

2.空间计量模型

空间计量模型的基本形式有空间滞后模型(Spatial Lagged Model,SLM)、空间误差模型(Spatial Error Model,SEM)和空间杜宾模型(Spatial Dubin Model,SDM)。空间滞后模型的空间相关性反映被解释变量的滞后项,将被解释变量的空间滞后项纳入解释变量;空间误差模型的空间相关性由误差项的空间滞后项反映,描述了未纳入模型的误差项对被解释变量的影响;空间杜宾模型综合考虑了解释变量和被解释变量的空间滞后因素。为研究数字经济对产业结构升级的空间溢出效应,设定模型如下:

(2)

式(2)中被解释变量indu表示产业结构升级状况,解释变量del是数字经济发展水平,X是一系列控制变量。W为空间权重矩阵,反映各单元之间的空间关系;ρ和θ是空间滞后系数,反映变量之间的空间依赖关系;λ是空间自回归系数,δ代表个体固定效应,μ表示时间固定效应,ε是随机扰动项,In是n×1阶单位矩阵。若ρ和θ同时为零,式(2)为空间误差模型(SEM);若λ和θ同时为零,式(2)为空间滞后模型(SLM);若λ为零,式(2)则为空间杜宾模型(SDM)。

权重矩阵W参考孙超等构建的地理经济综合权重矩阵Wij:地理距离的倒数值乘以样本期内人均GDP绝对差值的倒数值[22],具体见式(3)。pgdpi和pgdpj分别表示样本期内区域i和区域j的人均GDP的平均值,刻画数字经济与产业结构升级的空间溢出强度与区域经济发展的变化关系,dij是根据两区域间省会城市经纬度坐标计算得到的球面距离。

(3)

(二)变量选择与数据说明

1.被解释变量:产业结构升级状况indu

周昌林等认为随着劳动力分工与专业化水平的提高,产业结构不断升级演化,提高了劳动生产率[23]。劳动生产率主要反映产业水平状况,在现有研究中学者们常使用各产业之间的比例考察产业结构高级化程度,忽略了劳动生产率的改变,可能会导致产业结构测度值“虚高”[22]。有鉴于此,参考袁航等的做法[24],采用各产业产值比例与劳动生产率的乘积之和表示产业结构升级,可以同时体现各产业比例关系的演进和各产业部门劳动生产率的提高,公式表达为:

(4)

2.核心解释变量:数字经济发展水平del

数字经济是一种融合型经济,边界难以界定,准确测度数字经济相对困难。王彬燕等、姜松等学者采用腾讯研究院发布的《中国“互联网+”数字经济指数》作为研究数据[2,25],该指数由多项指标测度得出,自2015年发布以来,测度指标每年均有调整且数据时间跨度较短,不适用于面板数据分析。因此基于研究需要,本文采用多指标综合评价法从数字经济自身发展特征出发,通过概念分析法并参考国家统计局《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》,遵循指标有效性、代表性、数据可得性等原则,构建包括数字环境、数字产业、数字融合3个一级指标、9个二级指标、14个三级指标的我国数字经济发展水平评价指标体系(具体见表1),通过熵值法得到指标权重,测算各省份数字经济发展水平。

数字经济的发展经历了准备、应用与深化3个阶段。数字环境是数字经济正常运行的必要条件,数字基础设施构成数字经济最初的基础环境。同时为支撑数字经济发展,人力资源环境、资产环境逐渐成为数字经济不可或缺的部分,本文将基础环境、人力环境、资产环境纳入数字环境范畴,衡量数字经济的准备阶段。之后,数字经济发展为以信息通信技术为主的产业,实现了数字产业化。数字产业化也是数字经济的狭义概念,即将数据转变成产业[26]。《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》指出,数字产业化主要包括计算机通信和其他电子设备制造业、电信息传输、软件和信息技术服务业以及其他技术应用业等,因此采用电信产业、电子信息产业和高技术产业规模3个指标衡量数字产业化。最终在新一代信息技术的深化下,各产业与数字技术融合开启数字化转型,逐步构造融合经济即产业数字化,产业数字化强调的是产出增加和效率的提升,例如智慧农业、智能制造、数字金融的发展。基于数据可得性,参考邓荣荣等、刘成坤等的研究成果[27-28],从数字商贸、智慧农业、数字金融发展3个角度设计电子商务规模、智慧农业以及数字普惠金融3个二级指标。

表1 我国数字经济发展水平评价指标体系

3.控制变量

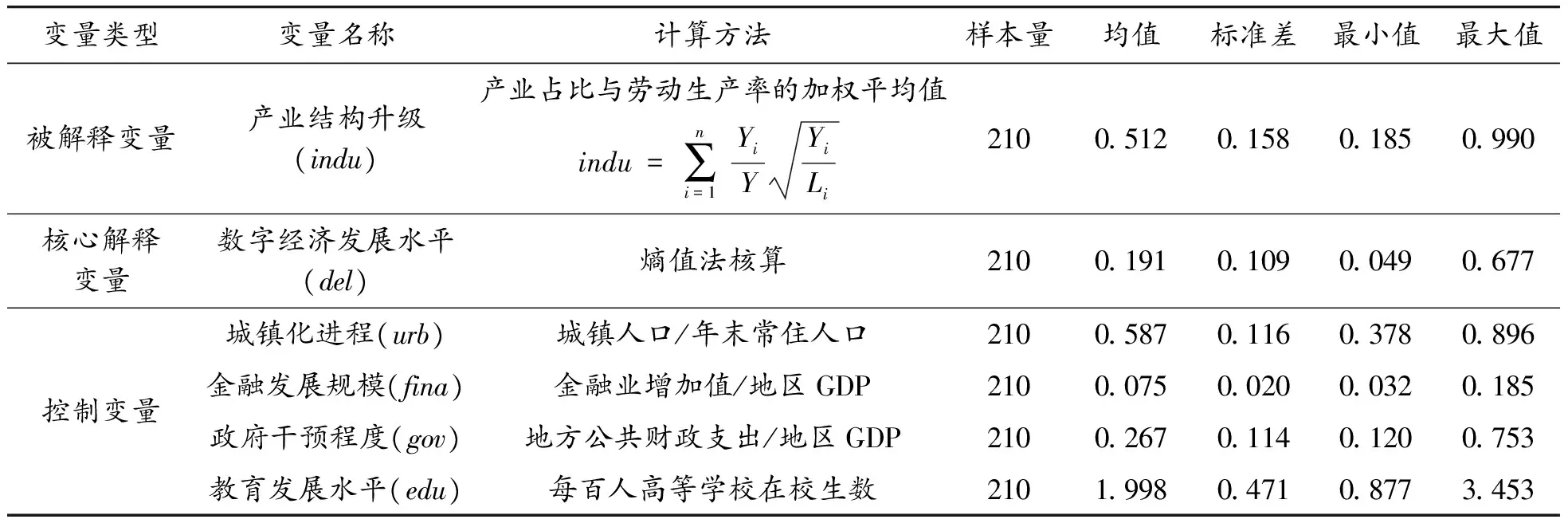

为消除遗漏变量带来的偏差,参考陈小辉等、袁航等的研究成果[17,24],选取城镇化进程(urb)、金融发展规模(fina)、政府干预程度(gov)、 教育发展水平(edu)等4个控制变量。

选择2013—2019年中国30个省(市、自治区)的面板数据(港澳台及西藏地区除外),数据均来源于《中国统计年鉴》、各省市统计年鉴、国家统计局官方网站以及Wind数据库,部分缺失数据通过平滑处理或均值法补齐。变量说明及描述性统计结果见表2。

表2 变量说明及统计性描述

四、数字经济发展的空间分布格局

(一)我国数字经济发展的省域分异特征

基于表1我国数字经济发展水平评价指标体系,通过熵值法测算得到各省份数字经济发展水平(限于篇幅,测算结果省略)。测算结果显示2013—2019年我国各省份数字经济发展水平整体呈上升趋势,全局发展态势良好,东部地区数字经济发展水平较高,西部地区落后,其中北京、上海、广东、江苏、天津5个地区数字经济发展水平相对领先,黑龙江、内蒙古和新疆3个省份发展水平较低。为了从整体上把握数字经济发展的空间分异特征和阶段特点,通过 ArcGIS 10.5采用自然断裂法对各省份数字经济发展水平进行差距分级,共分为5个梯队。为演示其详细分布规律,以2013年、2015年、2017年以及2019年4个时间截面为切入点,通过可视化地图展现中国数字经济发展空间分化格局,具体见图1。

图1 中国数字经济发展水平空间分布格局

纵观图1中4个时间截面可知,我国数字经济发展省域分异较大,东部和南部区域属于数字经济发展高梯队,西北地区属于数字经济发展低梯队,呈现“东南强,西北弱”的区域发展格局。具体来看:(1)2013年北京、天津、江苏、上海、广东5个区域的数字经济发展水平处于第一梯队,并持续至2015年;2017年广东居第一梯队,天津、江苏下降至第二梯队并持续至2019年,2019年广东也退位至第二梯队,但北京、上海在2017和2019这两个时间截面一直稳居第一梯队。(2)山东、浙江、福建、四川、重庆5个地区在2013年处于第二梯队,2015年未发生梯队变化;2017年除浙江在第二梯队外,山东、福建、四川、重庆4个地区均退位至第三梯队;2019年山东再次退位至第四梯队,其他4个地区与2017年相比未发生梯队变化。(3)2013年辽宁、河北、陕西、河南、海南5省处于第三梯队,其中辽宁、陕西、河南3省在2015年仍处第三梯队,但在2017年后退至第四梯队并持续至2019年;海南在2015年上升至第二梯队,2017年后退到第三梯队并持续至2019年;但河北在2015、2017和2019年这3个时间截面均处于第四梯队。(4)2013年吉林、山西、湖北、安徽、湖南、江西、广西7省处于第四梯队,其中吉林在2015年上升至第三梯队,2017年下降至第四梯队,2019年再次下降到第五梯队;安徽、江西、广西于2015年上升至第三梯队,2017年后退至第四梯队并持续至2019年;山西在2015年仍在第四梯队,但于2017年退位至第五梯队并持续至2019年;湖北、湖南两省在2015、2017、2019年3个时间截面均稳居第四梯队。(5)2013年黑龙江、内蒙古、宁夏、甘肃、新疆、青海、云南、贵州8省处于第五梯队;其中黑龙江、内蒙古、新疆、云南在2015、2017、2019年3个时间截面均在第五梯队;甘肃在2015年、2017年处于第五梯队,但2019年上升至第四梯队;2015年青海上升至第二梯队、宁夏上升至第四梯队、贵州处于第五梯队,但在2017年青海、宁夏、贵州三省均处在第四梯队并持续至2019年。

(二)我国数字经济发展的空间密度特征

基于式(1),以2013年、2015年、2017年以及2019年4个时间截面通过Arcgis 10.5绘制密度图展示中国数字经济发展核密度的时空分布,如图2所示。颜色表示核密度值,颜色越深集聚程度越高,形状代表集聚区域范围,通过颜色和形状变化刻画中国数字经济发展在地理空间上的集聚与分布形态。

图2 2013年、2015年、2017年和 2019年我国数字经济发展空间密度分布

五、空间溢出效应分析

(一)空间相关性分析

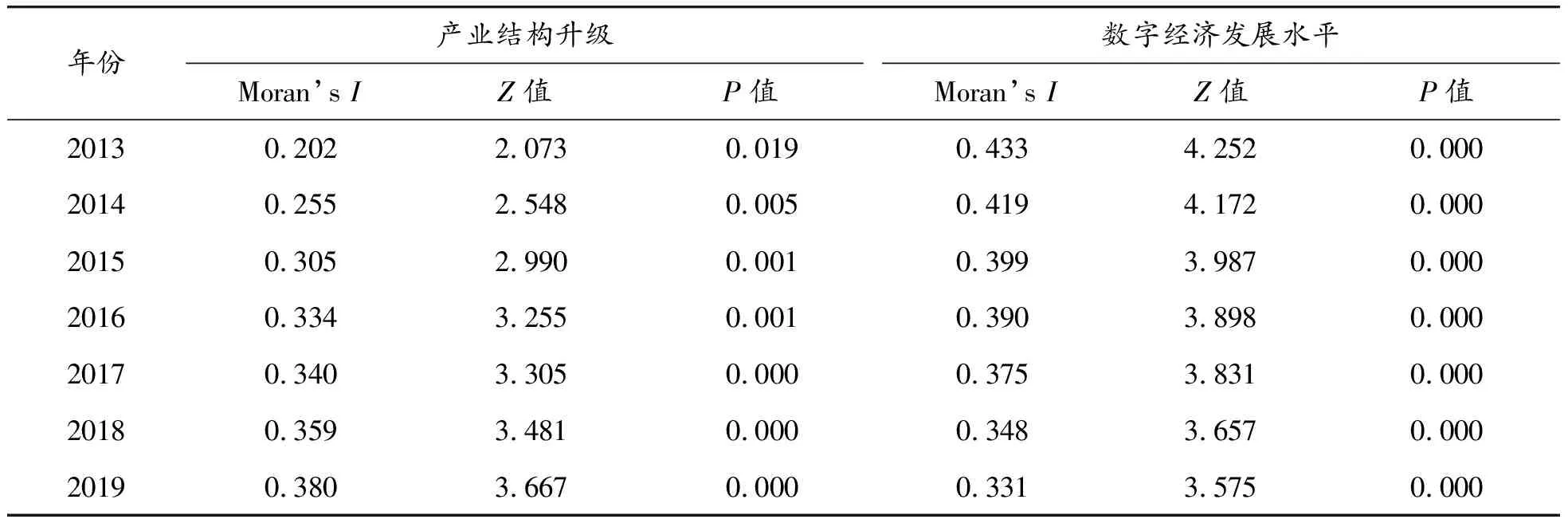

前文数字经济的空间分布格局显示我国省域数字经济存在空间集聚特征,因此研究数字经济对产业结构升级的影响需要充分考虑数字经济的扩散效应,进一步地引入空间因素探讨数字经济与产业结构升级的关系。首先,通过全局莫兰指数(Moran’sI)测度空间相关性,了解中国产业结构升级和数字经济发展水平的整体空间集聚性。其次,采用地理经济综合权重矩阵,使用Stata 16.0测度全局Moran’sI如表3所示。2013—2019年中国产业结构升级与数字经济发展水平Moran’sI均为正值,且全部通过了5%的显著性检验,说明中国产业结构升级与数字经济发展水平总体呈正空间相关性,在地理空间上表现出显著的空间集聚特征。且样本期内产业结构升级的Moran’sI有所增长,进一步表明随着时间推移产业结构升级的空间集聚程度逐渐加强。

表3 中国产业结构升级与数字经济发展水平全局Moran’s I

(二)模型选择

首先通过LM检验判断是否需要构建空间面板模型。根据Anselin的研究方法[29],基于表4发现LM-lag、R-LM lag、LM-error、R-LM error在5%的显著性水平显著,说明选择空间杜宾模型相对合适。但仍需对模型进行Wald检验,判断空间杜宾模型是否可以简化成空间滞后模型和空间误差模型。Wald检验的结果通过了1%水平的显著性检验,说明空间杜宾模型不能退化为空间滞后模型或空间误差模型,因此建立空间杜宾模型更为科学。进一步Hausman检验的P值为0.011(小于0.05),拒绝了随机效应的原假设,又鉴于本文使用的是2013—2019年全国各省份宏观数据,时间跨度相对较小,同时考虑到我国省份间个体特征差异,故选择个体固定效应的空间杜宾模型分析我国数字经济对产业结构升级的空间效应。

表4 面板数据的LM、Wald检验结果

(三)模型结果分析

为检验结果的稳健性,进行普通面板模型估计以及混合OLS回归,并建立空间杜宾模型、空间滞后模型和空间误差模型,综合比较估计结果。表5中模型(1)首先考察了数字经济对产业结构升级的基准影响,模型(2)加入了4个控制变量,模型(3)为混合OLS回归,3个模型中核心解释变量数字经济的系数均在1%的显著性水平下显著为正,表明数字经济对产业结构升级具有显著的正向影响。

空间计量模型由于空间协方差的存在,普通最小二乘法(OLS)的假设条件无法得到满足,导致结果有偏差或不一致,因此采用极大似然法(ML)进行模型估计。个体固定效应下的SEM模型(4)、SLM模型(5)、SDM模型(6)以及随机效应下SDM模型(7)的具体估计结果见表6。

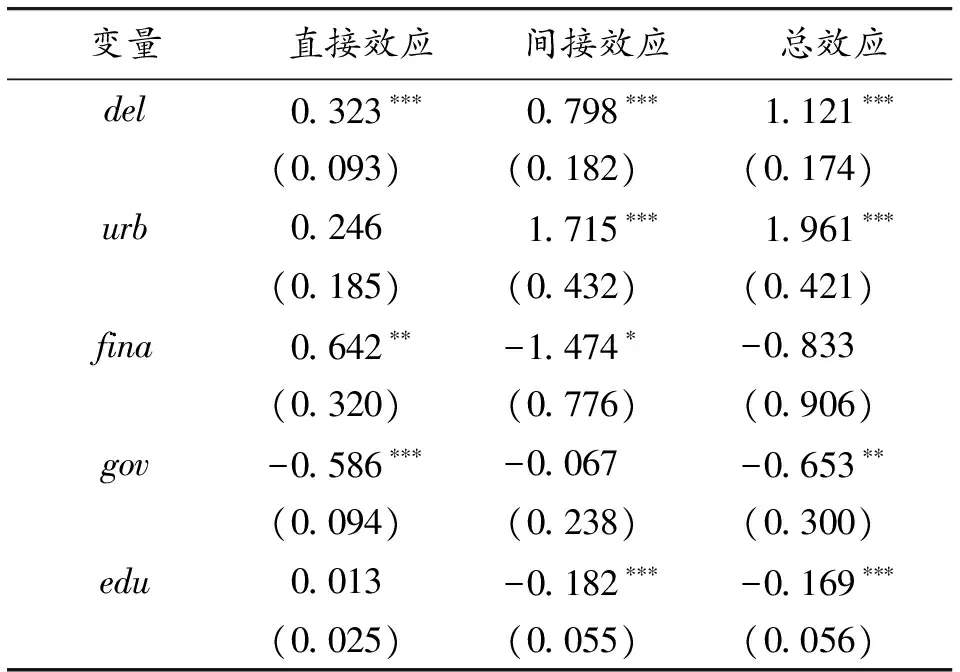

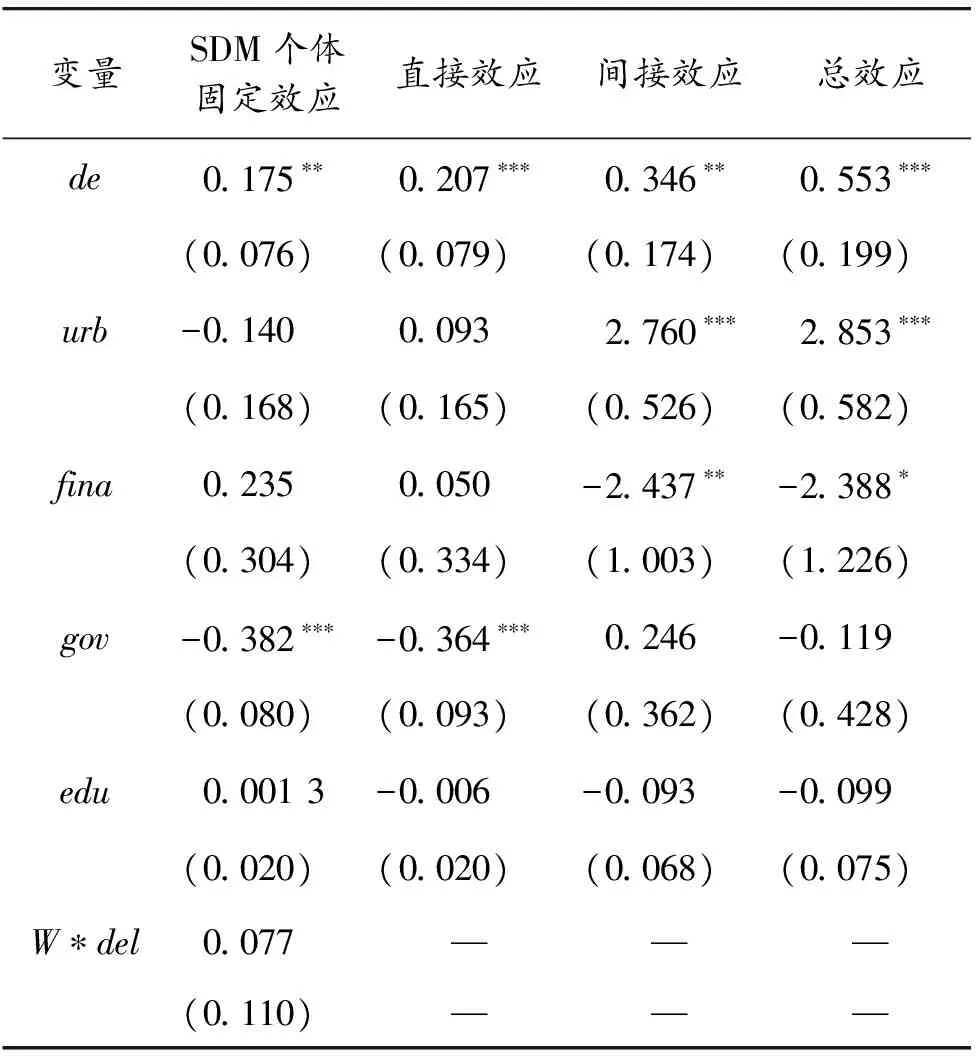

比较三种空间计量模型的估计结果,表6中个体固定效应下SDM和SLM的空间滞后系数ρ、SEM的空间自回归系数λ都通过了1%的显著性检验,表明全国范围内地区间产业结构升级存在显著的正向空间溢出效应,本地区产业结构升级发展的同时能够促进临近区域产业结构发展,产生“示范效应”。模型(4)至模型(7)的R2和Log-L值显示空间杜宾模型的拟合效果最好,实证研究更具说服力,因此本文基于空间杜宾模型讨论数字经济对产业结构升级的空间溢出效应。SDM中解释变量的空间滞后项WX是本地区与临近地区的空间加权值,所以解释变量的影响系数不能直接反映解释变量对本地区产业结构升级的影响程度,需要将数字经济对产业结构升级影响的空间效应分解为直接效应、间接效应和总效应[30]。其中直接效应反映了解释变量对本地区产业结构升级的平均影响程度,间接效应反映了解释变量对邻近地区产业结构升级的平均影响程度,也称溢出效应;总效应反映的是解释变量对所有地区的平均影响程度[31],分解结果见表7。

表5 基准回归与混合OLS回归估计结果

表7 SDM个体固定效应模型空间效应分解结果

表6 空间计量模型估计结果

表7中核心解释变量数字经济发展水平(del)的直接效应(系数0.323)和间接效应(系数0.798)均在1%的显著性水平下显著,说明数字经济在推动本地区产业结构升级的同时,对周边地区产业结构升级发展产生了正向溢出效应和带动效应。结合表5发现,在不考虑空间效应的混合OLS回归结果中,数字经济的估计系数为0.778(大于0.323),更进一步表明若不考虑空间溢出效应会过高估计数字经济发展对区域产业结构升级的促进作用。

控制变量城镇化进程(urb)的间接效应显著为正,城镇化进程每提高1%,会推动邻近区域产业结构升级水平提高1.715%。金融发展规模(fina)的直接效应在5%的显著性水平上为正,间接效应在10%的显著性水平上为负,说明金融规模的扩大能够促进本地区产业结构升级;同时本地区和相邻区域在金融资源方面存在竞争关系,本地区扩大金融规模会从相邻区域“抽取”金融资源,从而对临近地区产业结构升级产生一定束缚影响。政府干预程度(gov)的直接效应和总效应显著为负,表明当政府干预过多时,如过度引导产业资本流向会导致产业结构与市场导向偏离,背离地区产业发展的客观规律,抑制地区产业结构升级发展。教育发展水平(edu)的间接效应显著为负(系数为-0.182),可能原因有二:一方面本地区教育发展与周边区域产生资源竞争,另一方面本地区的高人力资本能够推动当地经济増长,产生“虹吸效应”,进一步对邻近区域产业结构升级产生一定阻碍作用。如我国东部地区社会经济发展状况较好,吸引了大量中西部地区的高素质人才,从而对中西部地区经济和产业结构的整体发展产生消极影响[32]。

(四)稳健性检验

表8 稳健性检验结果

变量SDM个体固定效应直接效应间接效应总效应W∗urb1.475∗∗∗———(0.316)———W∗fina-1.353∗∗∗———(0.475)———W∗gov0.325∗———(0.170)———W∗edu-0.049———(0.036)———ρ0.540∗∗∗———(0.060)———Log-L522.785———N210 ———R20.912 ———

(五)进一步讨论:区域异质性分析

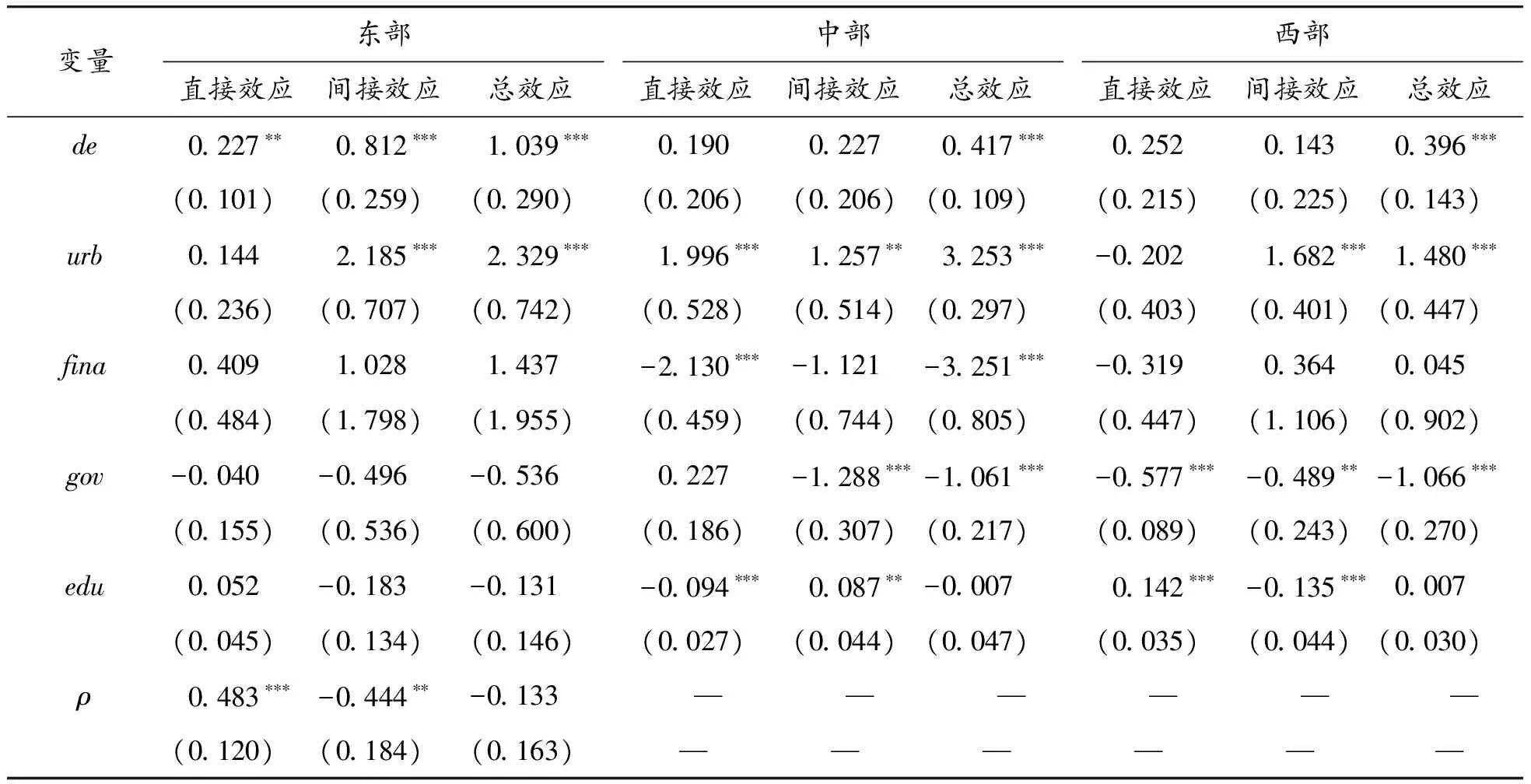

表7的结果显示数字经济是促进我国产业结构升级的主要因素,结合我国数字经济发展存在区域差异这一特点,进一步基于区域异质性视角,分析东、中、西部3个地区数字经济对产业结构升级空间溢出效应的差异性,揭示数字经济区域差异对地方产业结构升级的影响,具体结果见表9。结果显示,我国东部地区的空间滞后系数ρ显著为正,中部地区的空间滞后系数显著为负,西部地区的空间滞后系数不显著,说明分区域来看,我国东部和中部地区产业结构升级分别存在正向与负向的空间溢出效应,而西部地区不存在空间溢出效应,地区间产业结构升级存在明显的区域差异。

表9 我国东中西部SDM模型空间溢出效应

表9空间效应的分解结果显示,东部地区数字经济的直接效应(系数为0.227)在1%的水平上显著为正,4个控制变量的直接效应不显著,表明东部地区数字经济能够显著推动当地产业结构升级,与控制变量相比,数字经济是推进产业结构升级最主要的因素。间接效应在1%的水平上显著,进一步表明东部地区数字经济对产业结构升级存在空间外溢性,数字经济能够推动相邻区域产业结构发展,产生“涓流效应”。而中、西部地区数字经济的直接效应和间接效应均不显著,结合我国数字经济的空间分布格局表明,现阶段相比东部沿海地区,我国中西部地区数字经济发展水平相对落后,中、西部地区数字经济对当地和相邻地区产业结构升级的促进作用暂未凸显,地区产业结构发展主要得益于东部地区的扩散效应,通过吸收周边地区的数字资源为本地区产业结构升级服务,因此还需进一步挖掘中、西部地区的数字经济发展红利。我国数字经济对产业结构升级的外溢性表现出显著的区域异质性。

六、研究结论与建议

(一)研究结论

本文立足于建设“数字中国”这一现实需求,以及数字经济推进产业转型升级这一热点议题,以我国30个省份2013—2019年的面板数据为样本,在构建评价指标体系测算数字经济发展水平的基础上,以2013年、2015年、2017年以及2019年4个时间截面为切入点,通过自然断裂法、核密度分析展现我国数字经济的空间分布格局,并运用空间杜宾模型实证检验数字经济对我国产业结构升级的空间溢出效应及其区域差异性,得到以下主要结论。

第一,2013—2019年我国各省份数字经济发展水平整体呈上升趋势,数字经济发展态势良好,但区域间分异较大,北上广是数字经济发展高梯队群体,西北省份为低梯队群体,呈现“东南强,西北弱”的区域分布特征。

第三,我国数字经济和产业结构升级存在显著的空间相关性。从全局层面看,数字经济对产业结构升级的促进作用显著,在推动本地区产业结构升级的同时,对临近区域产业结构升级存在正向溢出效应。

第四,从区域层面看,数字经济对产业结构升级的溢出效应存在区域异质性。东部地区的空间溢出效应显著,且东部地区数字经济对周边地区产业结构升级产生强烈的“涓流效应”;而中西部地区的空间溢出效应不明显,主要依靠其他地区的数字外溢推进本地区产业结构升级。

(二)对策建议

为解决我国发展不平衡、不充分的问题,需要以数字经济的协调发展推动高质量发展,进而引领产业结构转型升级。因此,为持续发挥数字经济对产业结构升级的推进作用,提出以下建议。

促进数字经济融合发展,加速产业转型升级。第一,鼓励企业数字化转型,转变传统发展模式。我国大型企业数字化转型相对成功,奠定了产业结构升级的微观基础。但对中小企业来说,由于缺乏数字技术应用与专业技术人才,转型障碍相对突出。因此中小企业需要基于自身优势与发展特点,通过数字技术对生产、服务和运营模式进行创新。同时给予中小企业一定的政策支持,在数字化转型初期需要政府部门和大型企业充分发挥其牵引作用。第二,推广“互联网+产业”模式,建设现代化产业体系。互联网作为数字经济的核心技术,能够有效推进产业形态演进。具体而言,“互联网+农业”模式下需要推进农业物联网应用,将其渗透到产前、产中以及产后各个环节,并持续发展电商农业。“互联网+工业”模式需大力开展工业互联网平台建设,针对性解决缺少机理模型和专业技术等核心问题,并加强平台与大数据安全管理。“互联网+服务业”则宜在不同区域选择各具特色的发展模式,如我国东部地区社会发展程度较高,宜大力推广“互联网+教育”“互联网+商业服务”等模式,而西部地区可以针对地理位置大力推广“互联网+旅游”模式,为传统产业转型升级赋能。