以健康为导向的城市滨水空间研究框架建构

袁敬诚,曲天媛,董潇迪

(沈阳建筑大学建筑与规划学院,辽宁 沈阳 110168)

城市滨水空间是城市居民生活、居住、休闲的重要城市空间,其空间特性从不同方面对城市公众健康产生了促进效果。近年来,通过科学图谱计量分析特定领域文献,揭示其发展脉络、演进规律以及发展趋势的方式不断应用在各个学科领域[1],而关于国内外城市滨水空间研究的文献计量分析尚无成果。笔者通过对Web of Science(WOS)和中国知网(CNKI)检索到的关于城市滨水空间的核心期刊文献进行可视化分析与整理,辨析国内外城市滨水空间研究的特征与未来研究趋势,以提出国内健康导向下的城市滨水空间研究框架。

一、数据来源

研究数据来源于WOS的核心合集数据库与CNKI核心期刊数据库。对WOS采用主题为“城市”(city* or urban*)、“滨水空间”(“waterfront*”or“blue NEAR/5 space*”or“riverside*”)的检索模式,对CNKI采用“城市”和“滨水区”“滨水空间”“滨水环境”的主题检索式,得到的结果去除非学术论文后共获得1 378篇英文文献和504篇中文文献。

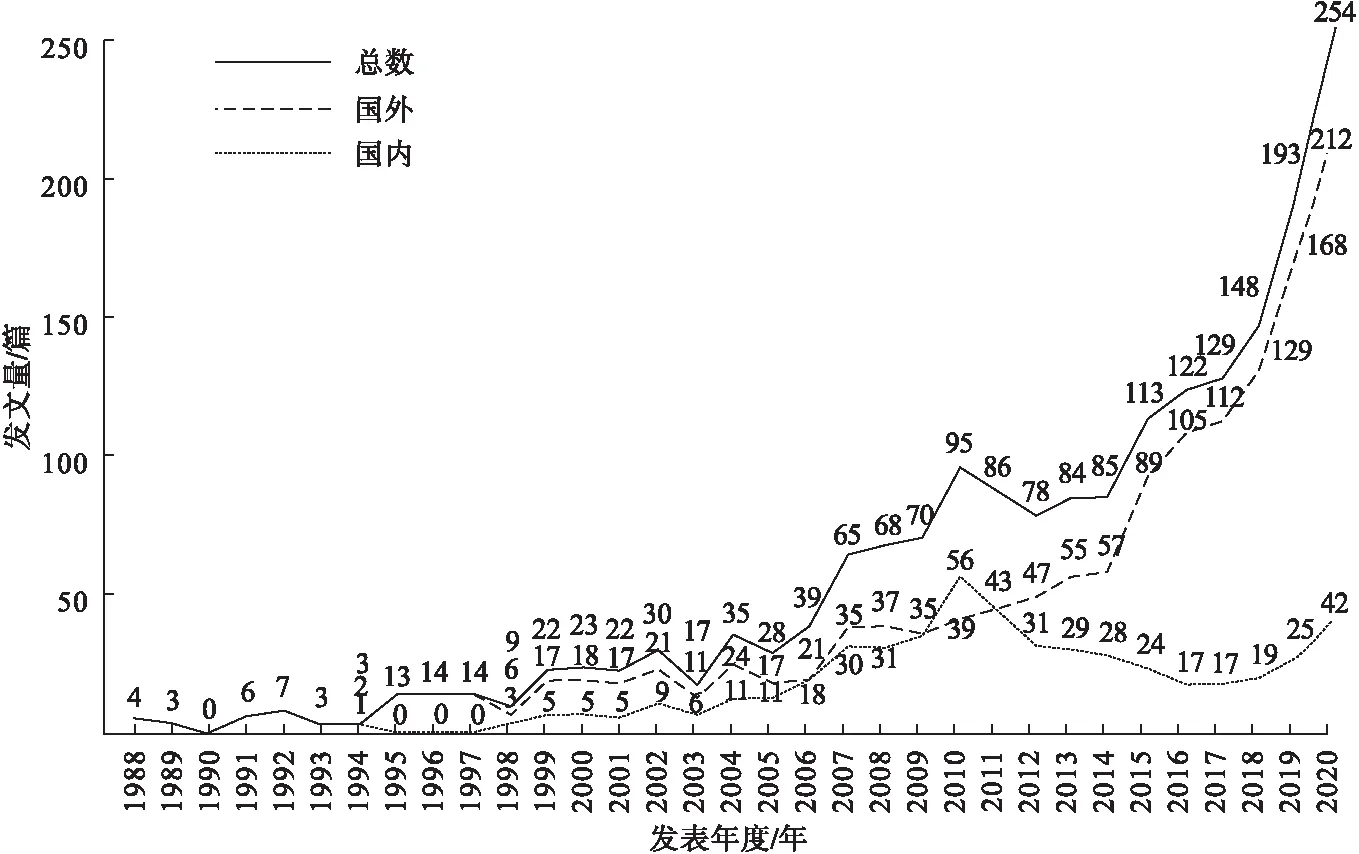

研究发现,关于城市滨水空间的年度总发文量呈逐年上升趋势(见图1),学界关注度持续增长。国外相关研究最早出现于1988年,呈现波动上升趋势,2015年后发文量急速上升,学界关注度持续升高;国内首篇相关文献出现于1994年,发文量呈现先上升后下降的态势,于2010年达到峰值——56篇,之后学界关注度有所下降,呈现探索转型发展状态。

由国家发文量分析可知,美国最早聚焦于城市滨水空间研究,且发文量最多,共345篇,占总发文量的25%;然后是中国(102篇,占比8.31%),英国(99篇,占比8.07%),加拿大(59篇,占比4.81%),意大利(55篇,占比4.48%)。美国、加拿大、葡萄牙、意大利在短期内有显著的文献增多现象,且研究论文具有较高的学术价值。综上,国外城市滨水空间研究一直处于引领地位,近年来国内该领域研究虽大量涌现,但缺乏突破性和高影响性。

图1 1988—2020年国内外城市滨水空间研究发文数量变化

二、国内外城市滨水空间的研究热点与研究动态分析

1.研究热点分析

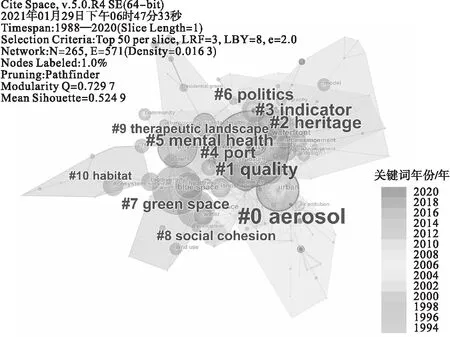

(1)国外研究热点分析

结合国外城市滨水空间研究得出的11个核心聚类(见图2),将研究热点整理归纳为4类:①空气污染视角下,城市滨水空间形态、环境特征与空气质量的关系研究,聚焦于探索可吸入颗粒物质、气溶胶的来源与分布特征;②健康效益视角下,城市滨水空间与人类健康的关联关系研究,如在不同室外城市环境中暴露时间长短、距离城市蓝绿空间远近、环境质量高低对人心理压力和感知能力的影响,聚焦于心理健康、体力活动、社会凝聚力,探索二者的关联关系与具有疗愈功能的城市滨水空间特征;③可持续视角下,提升城市滨水空间生态系统可持续性的相关研究,涉及蓝绿公共空间的河流生态功能保护、生物多样性、生态服务系统、土地利用等内容,为滨水空间的建设提供设计策略;④城市化背景下,城市滨水区设计、管理、再开发建设的相关研究,涉及地方管理框架、政治、评价指标、绿色基础设施、遗产、河流治理等。

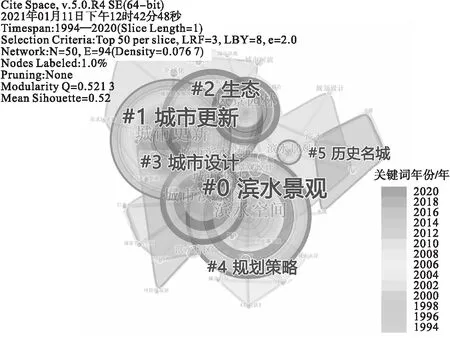

(2)国内研究热点分析

结合国内文献关键词共现聚类分析(见图3),将研究热点整理归纳为3类:①以城市滨水景观、城市设计为主体的城市滨水空间规划体系构建,内容涉及景观设计、规划设计、评价、空间结构、公共空间类型等;②以城市更新为主体,滨水区更新策略与开发模式研究,涉及滨水空间功能混合、历史文化传承、城市河流发展与治理等内容;③以风景园林、生态为主体,基于生态系统提升的城市滨水空间韧性、可持续性研究,涉及海绵城市、水系规划、景观体系等,同时,结合实践项目分析,聚焦于城市滨水空间规划管理研究,涉及政策、法规等内容。

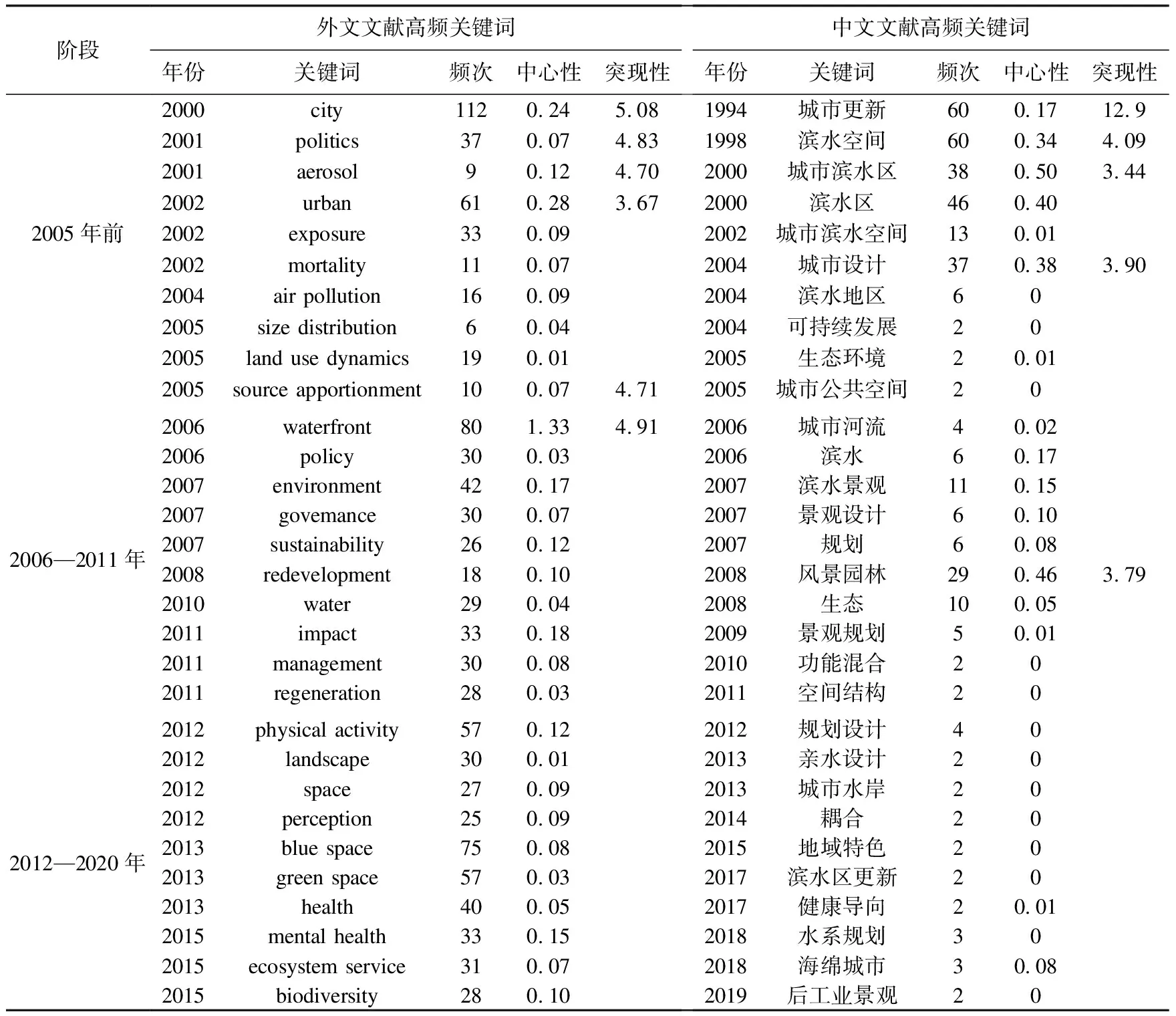

2.研究动态分析

(1)国外研究演进动态

①实践更新——复兴与实践。1950年以来,北美及欧洲各地发起了一场城市滨水工业区更新的“逆工业化”[2]热潮,以波士顿、渔人码头、巴尔的摩内港的复兴为成功代表。研究内容主要体现在对城市滨水空间再开发利用的整治管理、设计策略总结,涉及城市滨水空间的大气环境质量问题,探讨可吸入颗粒的来源与分布规律,为其对人类健康的影响研究奠定基础[3]。

②转型探索——对人类健康福祉的影响初探。2006—2011年,国外城市蓝色空间对公众健康影响的研究正式展开,试图解析蓝色空间对于人类福祉的主要益处。

图2 国外城市滨水空间研究关键词聚类分析

图3 国内城市滨水空间研究关键词聚类分析

③理论构建——以健康为导向的设计理论体系构建。2012—2020年,研究成果持续增加,成为国外城市滨水空间研究最为活跃与转折创新的重要阶段。此阶段研究内容以城市自然环境与居民健康效益关系的定量研究为主(见表1)。以健康效益与蓝色空间的研究为重点,并演变为多学科领域共同关注的热点问题。

(2)国内研究演进动态

①经验借鉴——设计思路与模式初探。2005年以前,以引介设计思路和分析借鉴国外滨水空间更新案例为主,初步构建了城市滨水空间规划设计方法体系,包含概念、设计控制要素、设计策略、开发模式[4-5]等。

②实践引领——设计理论体系的构建。2006—2011年,以2010年上海世博会的举办为契机,国内具备条件的特大城市几乎都在开展城市滨水空间设计,形成了一大批以实践项目为主要研究对象的建设策略研究文献,丰富了城市滨水空间设计理论体系,包含滨水区概念、构成要素、评价体系等。

表1 城市滨水空间研究高频关键词

③呈待转型——设计理论体系的补充。2012—2020年,随着国内城市功能的转变,城市滨水空间的研究进入转型期[6]。此阶段仍以实践项目为载体进行理论分析与总结,但量化技术手段已逐渐成为滨水区空间形态研究的新手段(见表1)。

3.研究动态评述

(1)实践研究为发展路径

国外研究以滨水区更新与开发再利用实践项目为起点,聚焦于滨水空间经济运作和政治体制管理内容。在健康视角下,以滨水空间空气质量分布特征的实验分析为媒介,探索城市蓝色空间与人类健康的关系。国内研究起步较晚,初为以经验借鉴为主的启蒙研究,探索城市滨水空间规划思路与模式,提出了滨水空间的概念;直至2010年前后,随着城市建设快速发展,开始以实践项目建设为基础,针对开发中存在的问题及实践性指导策略的可行性,从多层次、多元化方向逐步进行验证,提出了空间形态控制要素,构建了适应我国实际的城市滨水空间规划理论体系。

(2)健康导向为转型趋势

2006年,国外城市滨水空间研究开始进入以健康为导向的转型期,探索空间环境要素与人体健康的关联关系,量化研究与数据获取方法成果丰富,并呈现持续高热的态势。而国内研究在2011年以后并未呈现新的研究趋势,仍以实践项目为切入点补充理论体系框架为主,体现出跨学科与多主题引介观点融合的特征,对于空间形态控制要素间的关联关系研究尚显不足。总体上,已有少数学者开始关注城市滨水空间与行为健康领域相结合的相关内容,但研究方法多以定性描述为主,缺乏定量分析,未来发展方向值得探讨。

三、以健康为导向的城市滨水空间研究框架

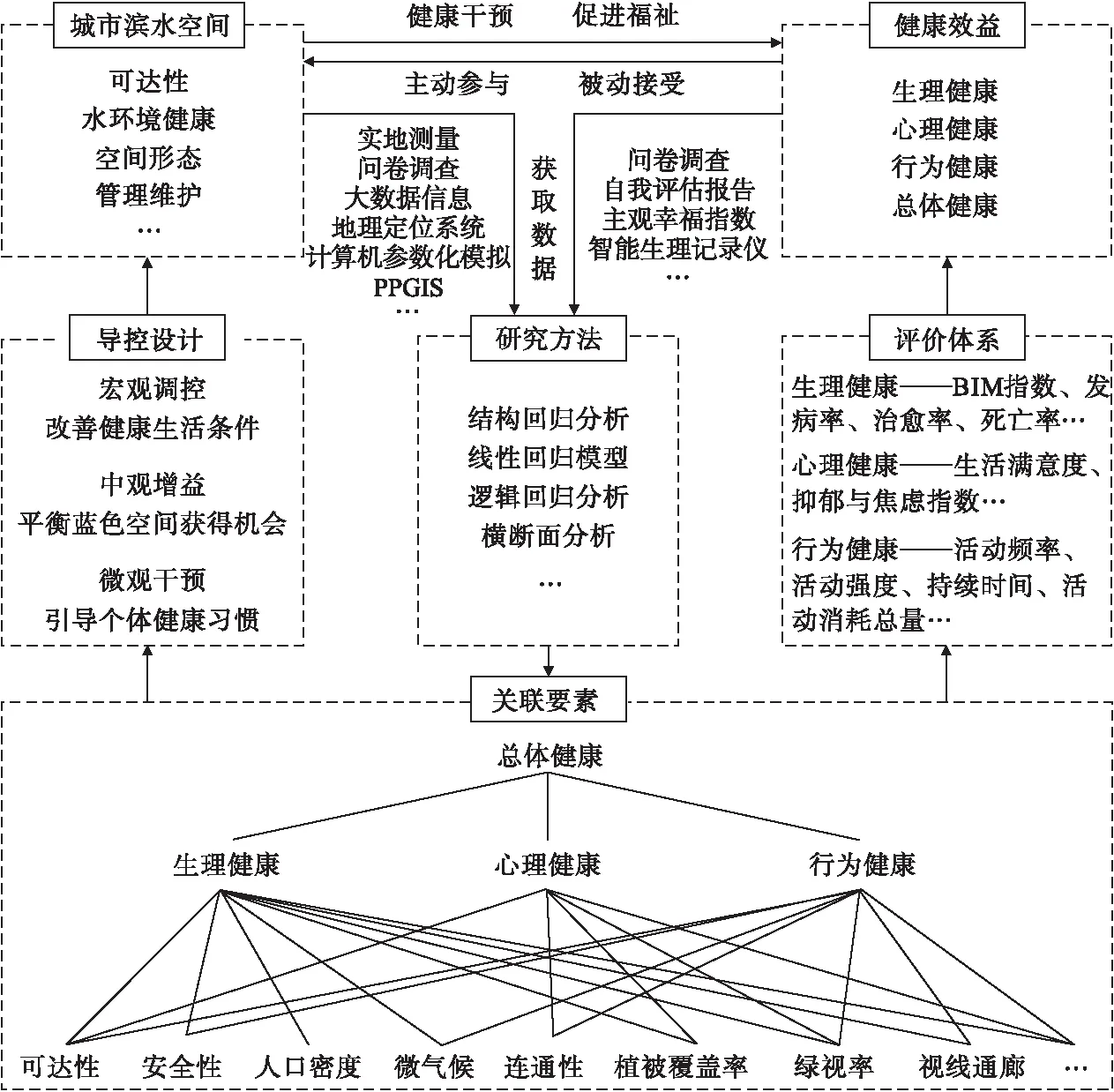

随着健康导向成为城市滨水空间研究的转型契机与未来研究趋势,笔者提出从城市滨水空间的健康效益出发,通过一定的技术方法总结关联要素,进而构建评价体系与设计导控体系的一种健康导向的研究框架(见图4),为国内以健康为导向的城市滨水空间研究提供理论借鉴与参考。

图4 以健康为导向的城市滨水空间研究框架

(1)城市滨水空间产生的健康效益

国外研究表明,自然环境(包括绿色空间和蓝色空间)对促进公众健康和人类福祉有很大潜力。滨水空间通过自身特性、可达性、可获得性等吸引公众对其进行使用,进而不管是主动参与还是被动接受都会产生滨水空间健康促进效益,主要包括生理、心理、行为、总体健康等方面。例如:Mitchell[7]证明了在自然环境中进行体育活动比在其他环境中更能降低心理健康不良的风险,同时,在不同类型的自然环境中进行体育活动可能会促进不同类型的积极心理反应;Foley等[8]基于对治疗性景观与环境、健康和福祉之间关系的研究,提出了健康蓝色空间的概念,明确了有利于健康的场所和空间中,水是一系列环境的中心,具有促进人类福祉的潜力;Völker[9]提出了包括体验、符号、社交、活动4个维度的空间基因健康效益概念。而国内对城市滨水空间健康效益方面的研究较少,且以健康为导向的滨水空间研究集中在气候或环境影响下的生理感受与心理舒适认知方面,缺少滨水空间环境特征与公众健康之间的因果关系、健康效益及影响机制的研究。

(2)城市滨水空间与公众健康关系研究的技术方法

以健康为导向的城市滨水空间研究分析方法已从定性描述转向定量分析,采用了线性回归、结构回归分析、逻辑回归、敏感性分析等研究数据之间相关程度、关系与变化的分析方法。数据获取上,公众健康数据、感知数据的获取一般采用问卷调查法;地理数据的获取采用卫星遥感、大数据与地理定位、计算机参数化模拟等方法。针对空间形态特定指标,除以原始手段度量具体可测指标和以主观问卷法量化不可测量指标外,大数据手段、三维建模分析、鱼眼拍摄、地理信息系统(Geographic Information System,GIS)模拟等获取量化数据的方式也逐渐成熟。例如:Mackerron等[10]将全球定位系统(Global Positioning System,GPS)响应位置与双空间数据联系起来,利用个体内部变化估算出一个与土地覆盖相关的SWB模型,同时控制天气、日光、活动、伙伴关系、位置类型、时间、日期和其他任何影响因素,为自然和幸福感之间的联系提供新证据;Nutsford等[11]通过对成年人的横断面调查和新型地理空间技术的应用,得到垂直能见度指数(Vertical Visibility Index,VVI),运用线性回归模型分析了自然能见度与心理困扰之间的关系。国内研究则通过公众参与地理信息系统(Public Participation Geographic Information System,PPGIS)获取公众行为轨迹、驻留时长、行为模式等数据,并取得了较多研究成果。如赵晓龙[12]使用PPGIS获取哈尔滨市居民体力活动信息、分布规律,从绿地规划特征和建成环境特征2个层面识别了体力活动的主要影响因素。

(3)以健康为导向的城市滨水空间关联要素研究

健康导向下的关联要素研究将心理健康和体力活动等作为因变量,空间形态要素作为自变量,社会人口特征作为协变量进行关联分析。心理健康方面的决定因素包含压力、抑郁症状、焦虑和情绪障碍、安全性;体力活动方面的健康决定因素包括有意曝光频率、持续时间和活动强度、活动类型;空间形态要素涵盖植被覆盖指数(NDVI)、场所品质和距离、可达性、绿视率、生物多样性等;社会人口特征的影响因素包括年龄、性别、教育和社会经济地位。例如:Triguero-Mas等[13]将社会人口学特征、自我认知的一般健康、心理健康、身体活动和社会支持作为健康指标,将住宅300 m范围内的绿地率、自然环境的可达性、住宅周围的城市化程度等作为自然环境指标,进行了自然环境和人们总体健康的关联分析;White等[14]通过对自然和建筑场景照片的偏好打分与感知恢复评级获取影响健康的量化数据,与“水生”元素进行关联分析,探索了背后的蓝绿空间影响机制;Richardson等[15]采用生态学方法,用回归模型检验分析了自然环境和健康结果(心血管疾病死亡率、呼吸系统疾病死亡率和自我报告的慢性病)之间的关系。国内研究主要集中在体力活动、使用行为方面,与空间形态的关联研究尚处于起步阶段。如赵烨[16]等通过对杭州西湖东岸使用者观赏行为模式、人群密度分布以及空间环境的观赏性进行评价,探索了行为与环境的关联关系。

(4)健康效益评价体系

健康效益评价体系的构建主要包括公众健康效益评估和环境评估。公众健康效益评估从生理、心理、行为三方面展开:生理健康的评价要素包括身体质量指数(Body Mass Index,BMI)、心血管疾病发病率、慢性病治愈率、呼吸系统发病率和死亡率等;心理健康可以从生活满意度、抑郁与焦虑指数、压力和痛苦值、心理专家访问频次、心理药物摄入率[17]等方面进行综合评估;行为健康可以通过采集人们的活动频率、活动强度、代谢当量(Metabolic Equivalent,MET)、持续时间、活动消耗总量[18]等行为活动数据进行评估。滨水空间的环境健康评价方面,欧洲蓝色健康项目(2016—2020)研发的蓝色健康环境评估工具(BEAT),通过问卷的方法来考察物理、社会、美学和环境等领域,并利用专家或利益相关者的经验和判断进行定性和定量分析,对蓝色空间的获取、使用及其促进健康活动的环境效益进行评估,并以图形方式展示结果,以评价滨水空间增进居民健康和幸福度水平[19]。国内滨水空间健康效益评价体系的构建则多以滨水景观和水环境为主体。例如:朱建宏等[20]采用模糊数学法,从人工与自然要素的协调、水体、天际轮廓线、绿化4个方面建立了评价集;杨维[21]通过水环境承载力评价方法分析了辽宁省水环境状况。

(5)以健康为导向的城市滨水空间设计导控体系

目前,在国内城市法定规划体系中,构建以健康为导向的城市滨水空间设计导控体系时,根据《城市设计技术导则》强调的城市设计空间分层导控,应明确各层次侧重内容并做好与相应层次法定规划的衔接[22]。从宏观尺度上,调控城市空间结构与功能布局,防控自然灾害与流行病灾害,解决城市病问题,改善居民的健康生活条件,改善群体健康状态。如杨保军等[23]、刘滨谊[24]对城市滨水区概念、分类、开发模式进行了总结。从中观尺度上,导控城市滨水空间形态,增益城市的自调节能力,平衡健康滨水空间获得机会,干预居民的健康活动方式,丰富居民健康活动内容。在空间形态控制要素方面,包括滨水生态景观设计、可达性、界面整合等。如钱芳[25]从健康角度提出了自然基底、联系骨架和康体单元3个主题,构成要素包括物理环境、自然物质、安全防护、行为通达、视觉感知、养生活动、健身活动等。从微观尺度上,增强健康活动空间适宜性,解决景无人用、景不适需问题,满足居民健康需求,培养个体健康习惯。如钱芳等[26]为实现保证出行易达、提升出行品质、营造健康环境和促进健康行为的设计目标,提出了便捷、可读、标准、多样的设计原则。

四、结 语

通过对文献进行整理和分析,发现国外以健康导向为主题的城市滨水空间研究已取得了一定成果;而国内城市滨水空间研究关注度降低,呈待转型,初步涉足城市环境与健康问题的探讨。据此,笔者提出了以健康导向作为中国城市滨水空间研究的转型契机与未来研究趋势,构建了以健康为导向的涵盖城市滨水空间健康效益、研究技术方法、设计导控体系与健康效益评价体系的研究框架,为国内以健康为导向的城市滨水空间研究提供借鉴与参考。