核心素养视角下模型认知思想的培养

——以初中化学“多重表征”问题的复习为例

杨 征

(石家庄市第11中学,河北 石家庄 050000)

一、问题的提出

在总复习阶段,笔者曾就一个开放性问题:“由电解水反应,你能想到哪些有关内容?”对不同学校、不同学习水平的100名学生进行问卷调查。问卷结果显示,学生的学习主要存在以下两个问题:一是思维的无序性;二是对学科知识理解的浅表化。对以上两个问题的理解程度,可以反映出学生对多重表征问题的认识水平。同时笔者也注意到在2018年的河北省中考理综试卷中,一道以质量守恒定律为考查重点的选择题(见例1),某市的得分率只有不到百分之三十。作为经典题目,这个考查结果并不理想。以上这些状况的出现,究其原因都与总复习教学多以知识复述、习题训练等简单的方式为主,没有引导学生进行深度学习,缺少科学思维、方法的训练,疏于化学学科核心素养的培养有关。

【例1】(2018河北中考)如图1所示是某化学反应的微观示意图,下列说法正确的是

图1

A.该反应属于置换反应

B.生成物丙由2个氢原子和1个氧原子构成

C.生成物丁中碳和氧元素的质量比为1:2

D.参加反应的甲和乙的分子个数比为2:7

“证据推理与模型认知”是《普通高中化学课程标准(2017年版)》中明确提出的化学学科核心素养之一。“从微观层次认识物质,以符号形式描述物质,在不同的层面创造物质”是化学学科独有的特征,反映出多重表征的思维方式,决定着化学的研究视角,也决定着化学的教学视角。物质的组成和构成、性质和变化是化学学科的重要研究对象,也是应用多重表征思想的重要知识载体。但因其分布于九年级化学的不同单元和课题,所以呈现形式具有点状不连续的特点,因此在实践中通常作为相对独立的内容进行教学,这导致该部分内容的复习效率低下。对于这类问题,教师可引导学生从宏观、微观、符号以及图形等多重表征的角度进行分析,以构建“多重表征”认知模型框架,如此能够促进学生化学学科核心素养的养成。

二、“多重表征”在化学学科中的涵义

在化学领域,对知识表征概念的界定,不同时期、不同研究者有不同的提法。有早年的三重表征,即“微观表征”“宏观表征”和“符号表征”,以及之后2009年钱扬义教授在三重表征基础上提出的“手持技术的四重表征教学”模式,即将“曲线表征”合并入三重表征而形成四重表征。在对知识表征问题的研究中,笔者发现,仅就三重表征的认识而言,以电解水反应为例(见图2),水在通电条件下生成氢气和氧气是宏观表征,化学方程式(或化学式)及反应的微观示意图(或分子模型图)是符号表征,用分子、原子的概念描述电解水的过程属于微观表征。其中,化学方程式(或化学式)与反应的微观示意图(或分子模型图)虽然都属于符号表征的范畴,但对于两者的相互转化,很多学生做不到精准的对号入座。所以在本文的以下叙述中,笔者将把这两者剥离开,分别作为符号表征和图形表征来分析。

图2 电解水反应的四种表征

三、初中化学多重表征问题的复习策略

(一)围绕物质构成的模型构建

“宏观辨识与微观探析”是重要的化学学科核心素养,对于该素养的考查,在基于初中化学课程标准命制的中考试题中,比较简单的呈现形式是以物质构成为核心进行考查。比如对物质的宏观组成、微观构成粒子、模型图和符号(化学式)等方面进行识别和分析(如例2)。对于这类问题的复习,教师可以引导学生构建如图4所示的认知模型。

【例2】(2018宿迁中考节选)在宏观、微观和符号之间建立联系是化学学科的特点。图3是某物质发生反应的微观示意图。

图3

(1)丙图中所示物质都是由_______构成的(选填“分子”“原子”或“离子”)。

(2)甲图所表示的意义是_______________(用化学用语表示)。

图4 围绕物质构成的模型构建(以2020年人教版教材为例)

(二)围绕物质性质的模型构建

任何物质的宏观性质和表现都是由其微观本质决定的。因此在教学中,教师要培养学生透过现象看本质的思维习惯,而不是简单地死记硬背,这是发展学生核心素养的有效手段。九年级的化学教学,虽然对学科知识的学习和对学科思想的渗透还不太深入,但在一些物质物理性质和化学性质的教学中,都不乏帮助学生树立宏微结合思想的实例(见图5)。

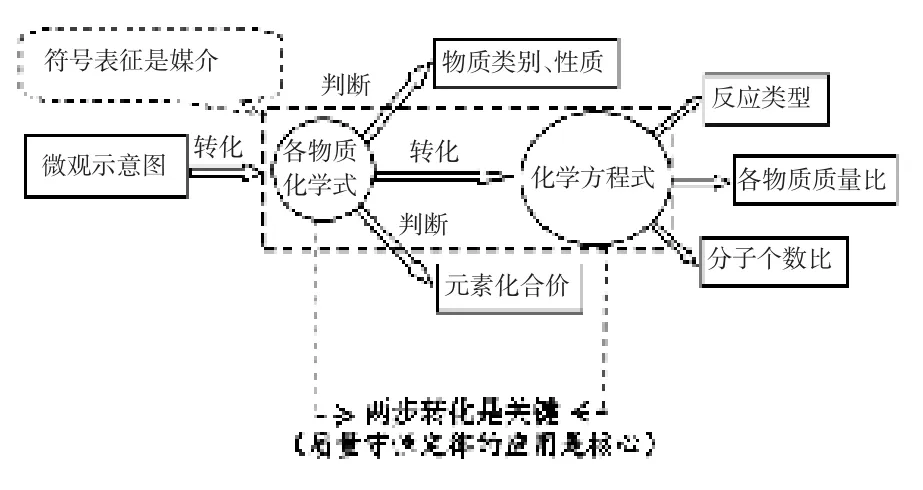

(三)围绕物质变化的模型构建

在诸多“多重表征”问题中,与物质变化有关的问题往往最能深度考查学生核心素养的水平。在物理变化和化学变化中,综合性最强、难度最大的是对化学变化的分析。对于这类问题的复习教学,同样可以利用模型构建的方法进行突破。

1.物理变化的模型建构。以2020年人教版教材第一单元课题1中水的沸腾实验(见图6)为例。在新授课阶段,学生对于该实验只有非常浅薄的认识,即水沸腾发生了状态改变,是物理变化。而在总复习阶段,教师则不妨以该实验为抓手,重新抛出问题——你对这个实验中的变化和现象有哪些认识?这是一个开放性问题,能很好地考查学生的思维品质和化学学科素养。以下是基于学科本质对水沸腾实验进行“再认识”的思路:(1)水沸腾后状态改变是宏观现象,任何宏观现象都是微观本质的反映。之所以将其称之为物理变化,是因为分子不变。(2)微观不可视,但可用特定的符号和图形来表示。然后以此为基础构建认识物理变化的结构模型(见图7)。

图6 水的沸腾

图7 对水的沸腾变化“再认识”的模型构建

2.化学变化的模型建构。由分子参加的化学变化,出现在教材中的不同单元和课题。以人教版九年级化学教材为例,其先是用分子揭示了化学变化的本质,然后再用化学变化的本质解释水的电解,继而以水分子为例,认识化学式及其含义,之后又以氢气和氧气的反应为例解释质量守恒定律,这种内容安排体现出对问题递进式逐渐深入的研究。在应用质量守恒定律分析化学变化问题时,最能体现出多重表征思维方法的价值。因为这类问题大都具有很强的综合性,如果学生不具备良好的思维品质,没有形成科学的认知模型,很容易感到无所适从。

2018年河北省中考理综的这道选择题(见例1),为什么会有如此多的学生出错呢?笔者在与学生进行交流的过程中发现,因为图形、反应类型、原子、分子、质量、元素等诸多信息在这道题目中集中呈现,所以很多学生思维混乱,不能快速理清思路、找准方向。因此对于这类综合性问题的复习,应该从培养学生的素养出发,借助模型建构帮助学生突破认知瓶颈(见图8)。

图8 “化学变化微观模型”题的思维模型构建

化学学科不能被贴上繁杂、细散、无逻辑的标签,作为一门科学,化学学科中隐藏着能揭示学科思维过程性、逻辑性、演绎性的学科特质。大道至简,只有深刻理解化学的学科本质,引导学生进行深度学习,才能抓住问题的核心,找到解决问题的科学路径,并最终助力学生核心素养的发展。