资质过剩员工主动性—被动性创新行为双路径研究

叶伟娇,赵慧军,宋潇潇

(首都经济贸易大学 工商管理学院,北京 100070)

0 引言

员工创新作为企业创新的根源是企业永葆生机的关键,如何驱动员工从事创新行为长久以来受到企业和学术界重点关注。同时,随着全球教育水平的提升,员工资质过剩(Perceived Overqualification)现象在企业中愈发普遍。有学者开始探索资质过剩员工的角色外创新转化路径[1]。对一般员工而言,受个体经验、技能和知识等因素影响,从事创新行为可能缺乏能力支撑,显得“强人所难”。相比之下,带有技术或经验优势的资质过剩员工可能更适合创新工作[2],将“怀才不遇”转为“丹凤朝阳”,实现企业与资质过剩员工的双赢。资质过剩员工在主动创新行为[3]、越轨创新[4]与创新绩效[5]间的积极作用已经得到证实,这些研究为激发资质过剩员工创新行为以及实现冗余资质向创新转化提供了理论参考。然而,在中国管理现实情境下,一些组织中资质过剩员工创新性却不尽如人意。那么,资质过剩员工真的更适合从事创新行为吗?为什么部分组织中资质过剩员工创新性不足呢?有学者发现,在高权力距离和集体文化主义环境下,在创新成为国家发展重大战略决策的背景下,中国员工更容易遵从组织制度和权威指令从事创新[6]。国外创新行为相关文献并未将这种被动性创新纳入研究范畴,国内对资质过剩与创新行为的研究对此也缺乏关注,这可能是现有研究无法解释实际现象的原因。

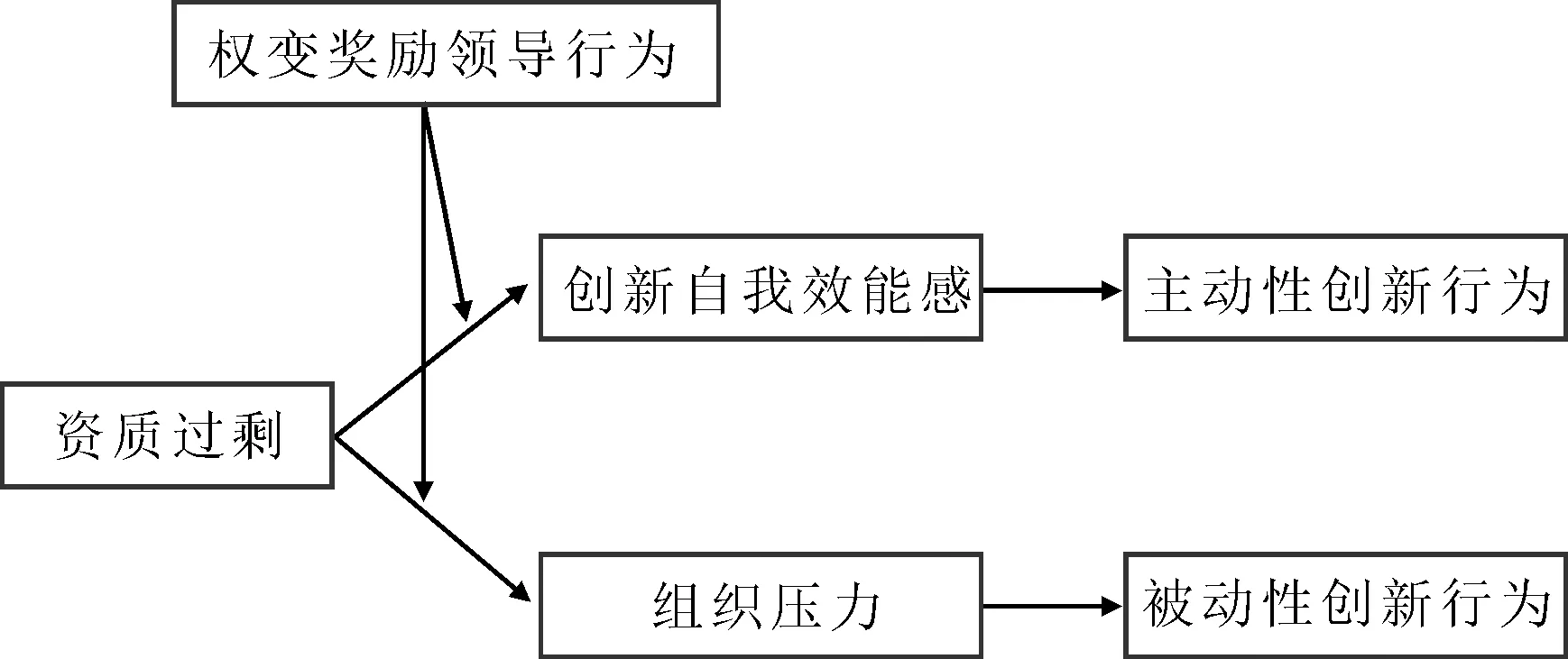

本研究引入赵斌[6]根据中国创新实际情境提出的被动性创新行为(Reactive Innovation Behavior),将主动性创新行为(Proactive Innovation Behavior)与被动性创新行为一并纳入研究模型。根据自我验证理论和社会交换理论,引入创新自我效能感(Innovation Self-efficacy)作为主动性创新行为的中介变量,引入组织压力(Perceived Organizational Pressure)作为被动性创新行为的中介变量,验证资质过剩员工从事主动性创新行为和被动性创新行为的双路径,并进一步考察权变奖励领导行为(Contingent Reward Leadership)在资质过剩员工通过创新自我效能感影响主动性创新行为和通过组织压力影响被动性创新行为双路径中的调节作用,丰富主动性创新行为和被动性创新行为研究,并深化对资质过剩员工的理解,为企业充分调动资质过剩员工利用冗余资质进行创新转化提供理论解释和管理依据。

1 理论基础与研究假设

1.1 资质过剩员工创新行为(主动/被动)

资质过剩感是指个体感知自己拥有超过工作要求的教育水平、经验、知识和能力[5]。根据自我验证理论,自我验证的想法会驱动个体寻求与自我概念相一致的外部评价,从而保持和强化自己认为的身份角色。主动性创新是一种自我驱动的创新行为,能够驱使员工坚持不懈地完成创新目标[3,7]。拥有资质过剩感的员工自认为具有超出工作岗位基本要求的学历水平、知识技能和工作经验等,往往自我定位较高,对自己有着积极的认知与评价,也期望从外界获得与认知一致的反馈,拥有更强的动机从事主动性创新行为。根据主动性创新行为的自发性、前瞻性和能动性[8]进行分析,首先,自发性创新行为由员工个人意志决定。资质过剩感的个体对自身资质和才能以及从事创新行为的成功率有着更高的评估,在日常工作中会借助冗余资质优势,主动从事挑战性创新行为,以期获得外界正向评价。Kerstin[9]研究发现,随着同龄人对资质过高员工积极性评价的提高,具有积极认知的资质过剩员工会有更高的任务绩效。其次,前瞻性能够为执行创新想法预先作好准备。资质过剩员工的冗余资质使他们能够更快完成组织分配的任务,拥有更多时间进行创造性思考[10],预先准备创新计划,提高创新行为成功率。最后,能动性有利于及时解决创新过程中出现的问题。资质过剩员工有着超出工作岗位的能力,更容易解决创新过程中出现的问题。

国内外相关研究大多聚焦于资质过剩与主动性创新行为,忽视了被动性创新行为。被动性创新行为是指员工在组织环境压力下迫使自己产生与自身认知不一致的非自愿创新行为。赵斌等[6]认为,被动性创新行为是个体非自发、非自愿的角色内行为,其压力源自组织规范。被动性创新行为与强制性公民行为拥有相似的压力特征,并且与权威服从、强制性追随相似,都属于角色内行为[11],这也意味着该行为具有义务性。被动性创新行为是在组织规范的压力下产生而非发自内心意志,其创新动机受到外部压力控制,因此,应从个体的组织压力源进行分析。被动性创新行为形成的主要压力来自领导、同事和组织规章制度等组织规范。一方面,资质过剩员工其冗余资质容易引起组织与领导关注,遇到困难系数较高和创造性较强的事情时,资质过剩员工便成为组织首选。并且,组织往往认为资质过剩员工更有义务从事创新性行为,为组织作贡献。另一方面,基于能力优势,资质过剩员工成为同事们关注和崇拜的对象,遇到创新任务时,同事会认为资质过剩者更应该从事创新行为。综上,本文提出如下假设:

H1:资质过剩感正向影响员工主动性创新行为。

H2:资质过剩感正向影响员工被动性创新行为。

1.2 创新自我效能感在资质过剩感与主动性创新行为路径中的中介作用

创新自我效能感是指个体在工作中对自身是否有创造性表现和取得创造性成果的信念[12]。一方面相信自己能产生新的想法并对创新性地解决问题充满自信,另一方面对发现和解决新问题充满信心,并愿意帮助他人实现创意[13]。资质过剩感的员工拥有超出工作岗位要求的教育水平、工作经验和技术技能等,而教育水平[14]、工作经历[15]对创新自我效能感具有积极影响。Luksyte等[5]研究证实,指导他人能够使资质过剩感员工提高创新绩效;Zhang等[16]提出,当个人认为自己资质过高并积极看待差异时,其自我效能感会提高。

自我效能感影响人们对行为的选择,以及对选择行为的坚持和努力程度[17]。丁贺等[18]认为高自我效能感的个体在面对创新过程中的困难和阻碍时,会产生积极应对问题的态度,采用问题聚焦的处理策略,形成适应变化和挑战现状的行为导向,而低自我效能感的个体则采用情绪聚焦的处理策略,产生逃避态度。创新自我效能感强调员工工作过程中产生的新颖想法和解决办法,许多研究证实,创新自我效能感与创新行为相关。有学者将自我效能感作为成就动机的一个积极成分,例如,Ford等[19]构建创新行为模型,将自我效能感视为员工创新行为的内在动机;Zhang等[16]指出在执行更广泛的工作角色和任务时,高自我效能感促进个体目标设定和积极主动作出努力,角色广度自我效能感作为个体的内在动机对主动性行为具有积极影响。本文认为资质过剩感基于超过工作岗位要求的资质,对创新想法的产生和执行,在客观上具备条件,在主观上拥有自信,因而具有较高的创新自我效能感。创新自我效能感作为内在动机,驱动个体开展主动性创新行为。综上,本研究提出如下假设:

H3:创新自我效能感中介资质过剩感与主动性创新行为间关系。

1.3 组织压力在资质过剩感与被动性创新行为路径中的中介作用

组织压力是指员工感知到的来自组织层面的压力。首先,资质过剩员工受到组织和领导的特别关注,容易分配到具有困难和挑战性的任务,从而感受到更多的组织期待压力。其次,资质过剩员工会更加努力完成工作任务以证明自己比一般员工更具价值。有研究表明,资质过剩感与职业相关压力[20]和创新绩效[21]等相关。

赵瑜等[22]研究证实,适度的压力有利于员工个体发展和绩效提高。李锡元等(2020)认为,绩效考核结果与员工组织地位相关,绩效压力会使员工产生更加强烈的成就动机。廖建桥等[23]提出在中国的组织氛围中,员工行为往往受到组织与领导约束。为了在组织中生存和发展,迫于组织压力,在控制性动机驱动下,员工不得不服从组织规范,从事被动性创新行为。根据赵斌等[6]对被动性创新行为特征的描述,组织对其有明确的期望、评估和奖惩制度,属于外部约束力很强的角色内行为。员工感知组织压力,受到获取奖励、避免惩罚、取悦领导等外部动机的刺激,进而从事被动性创新行为。因此,本研究认为资质过剩感的员工由于能力优势,会更多地感受到组织期望,在组织压力下,为获取奖励或避免惩罚,员工会选择从事被动性创新行为。综合以上分析,提出如下假设:

H4:组织压力中介资质过剩感与被动性创新行为间关系。

1.4 权变奖励领导行为的调节作用

领导行为是组织中员工态度和行为形成的重要变量,尤其在中国高权力距离的组织情境下,领导对下属的影响不容忽视。权变奖励领导行为(Contingent Reward Leadership)是指能够将物质或心理奖励与追随者绩效建立密切联系的领导行为[24],其会对下属态度和行为产生积极与独特的影响[25]。Bass等[26]研究发现,建立互惠关系是权变奖励领导行为的核心。在权变奖励过程中,领导向下属提供认可、表扬或资源,换取下属在工作中的良好表现。与金钱激励不同的是,权变奖励领导行为通过权变的方式建立工具性的硬性要求和情感性的软性要求并存的激励方式,弥补单一金钱激励或情感激励的不足,促进关系型心理契约的履行,强化员工对组织的情感承诺。Robinson等[27]通过两个对照实验研究发现,权变奖励领导条件下的参与者会比单纯接受智力刺激的参与者产生更多想法,并且更愿意付出额外努力。Gaudet等[28]也研究发现,权变奖励领导行为与下属的情绪耗竭和旷工负相关,与组织公民行为正相关。

社会交换理论(Social Exchange Theory)下,领导和下属建立尊重、信任的二元关系,领导为下属提供工作上的物质和情感支持,下属回报以良好的工作绩效[29]。权变奖励领导行为以互惠性为核心,在交易型关系的基础上形成相互信任的情感依附关系[9]。权变奖励领导行为通过提供资源、金钱和情感激励等方式,增加资质过剩员工的创新自我效能感。权变奖励领导行为一方面为资质过剩员工提供资源支持,减少创新过程中的阻碍,提高完成创新任务的机率;另一方面,通过金钱的硬性激励和情感上的软性激励等积极反馈,增加下属的创新自我效能感。班杜拉的社会认知理论(Social Cognition Theory)也提出,组织的赏识、反馈和认可在强化员工行为的同时也会增加员工自我效能感。此外,有研究发现,创新自我效能感不仅受个体内部身份感知和优势心理氛围的影响,更受组织创新氛围和组织创新支持等组织环境的影响[22,29]。因此,本研究认为资质过剩员工获得领导额外资源支持和情感激励后,会对完成创新任务更加充满自信,继而主动从事创新行为。

根据社会交换理论,员工会尽量满足领导期望和要求,以防领导停止资源交换。权变奖励领导行为强调根据下属反应进行权变奖励以建立和形成互惠关系,领导和下属就奖励与赞美达成一致以换取员工未来的努力[30]。当下属没有努力完成预计目标时,领导会重新考虑互惠关系或者降低奖励。而资质过剩员工本就受到更多关注和期望,在权变奖励领导行为下,其会更加努力完成工作任务以获得领导奖励和下一次的资源支持。此外,任务无法完成所带来的领导负面情绪和打破与领导互惠关系的后果,会加剧员工感知的组织压力,迫使员工从事被动创新行为。因此,本研究认为在高权变奖励领导行为下,资质过剩感的员工为获取领导的物质和情感奖励,以及避免打破与领导间互惠关系,感知到的组织压力会增加,进而从事被动创新行为。综合以上分析,提出如下假设:

H5:权变奖励领导行为调节资质过剩感与创新自我效能感间关系,即在高权变奖励领导行为下,资质过剩感与创新自我效能感的正向关系被加强,而低权变奖励领导行为下则影响不显著。

H6:权变奖励领导行为调节资质过剩感与组织压力间关系,即在高权变奖励领导行为下,资质过剩感与组织压力的正向关系被加强,而低权变奖励领导行为下则影响不显著。

综上,本文构建假设理论模型,如图1所示。

图1 理论模型

2 研究方法

2.1 研究样本

本研究采用问卷调查法收集相关数据,样本主要来源于厦门、福州、泉州、武汉、深圳和北京6个城市,包括金融、教育、行政、电子信息技术、生物与医药等行业。采用滚雪球抽样和依托某行业协会向高新技术类企业投递问卷两种方法获取数据,滚雪球抽样在社会科学研究数据收集中具有广泛应用。有研究发现滚雪球样本会导致数据偏差,因为样本收集容易聚集在相似群体中,使数据出现偏颇。本研究聚焦于资质过剩这一特定群体,并且根据Marcus[31]对滚雪球样本的数据获取建议,没有采用单一的滚雪球抽样方式。为了降低共同方法偏差,本研究分两个时间点进行问卷收集。在指导语中告知被试:有权自主决定是否参与本次调查,问卷采用匿名形式,答案无对错之分,结果仅用于科学研究,可随时终止并退出调查。在两份问卷的首页要求被调查者填写手机号码后4位,以便后期数据匹配。第一个时间点为2021年7月,被试需要填答资质过剩感、权变奖励领导行为、组织压力和控制变量问卷,第二个时间点为2021年9月,向同一批被试发放问卷,评估其主动性—被动性创新行为、创新自我效能感和主动性人格。

第一轮问卷发放采用滚雪球的方式,向身边50位从事金融、教育、行政等职业的人员发放网络问卷,并邀请他们传递给身边的同事,同时,依托某行业协会向电子信息技术、生物与医药等企业投递问卷500份,共回收546份。在第一轮问卷发放2个月后,以同样的形式发放第二轮问卷。然后,根据填答内容完整性和质量以及手机号码配对情况对样本数据进行筛选,最终获得438份有效问卷,有效回收率为80.2%。其中,男性员工占61.6%,女性占38.3%;年龄主要在21~30岁和31~40岁之间,分别占38.3%和40.4%;受教育程度主要集中在本科和硕士及以上,分别占39%和28.3%;工作年限在1~4年居多,达47.4%;企业成立年限在2年以下和3~4年居多,分别占27.1%和26%。

2.2 测量工具

为了尽可能保证信度与效度,本研究选用国内外权威的成熟量表作为测量工具。在正式调研之前,选取某高校MBA同学进行预调研,并结合问卷回收情况和该领域专家的意见对问卷进行适当修订。所有问卷均利用Likert七级量表(1表示“非常不同意”,7表示“非常同意”)进行测量。

资质过剩感。采用Maynard等[20]编制的9题项资质过剩感量表,代表性题项如“我经常觉得我的工作所需的学历水平低于我现在的学历”,量表的 Cronbach′s α值为0.923。

创新自我效能感。采用Carmeli等[32]开发的量表,由单维度8题项构成,如“在面对艰巨的任务时,我经常会想出多种方法去完成”,量表的 Cronbach′s α值为0.889。

组织压力。采用Munz 等[33]结合Zhang等[34]的绩效压力量表形成的单维度5题项量表,代表性题项如“我经常觉得只有取得优秀业绩,我才能得到公司的认可”。量表的 Cronbach′s α值为0.910,KMO值为0.915,CR值为0.932,AVE值为0.691,说明问卷具有良好的信效度。

权变奖励领导行为。采用Buengeler等[24]开发的4题项量表,代表性题项如“当我的工作做得比其他同事好时,我的领导会表扬我”,量表的 Cronbach′s α值为0.846。

主动性创新行为。采用Belsehak等(2010)开发的6题项量表,代表性题项如“我经常改变做事的方法以使工作更有效率”,量表的 Cronbach′s α值为0.915。

被动性创新行为。采用赵斌等[6]开发的5题项被动性创新行为量表,代表性题项如“我经常在高压力、奖惩制度严苛的环境中从事创新工作”,量表的 Cronbach′s α值为0.895。

控制变量。根据Bernerth等[35]的控制变量指南,将性别、年龄、受教育程度、工作年限和企业成立时间等因素作为控制变量。性别编码:0=女性,1=男性。年龄编码:1=20岁以下,2=20~30岁,3=31~40岁,4=41~50岁,5=50岁以上。受教育程度编码:1=初中及以下,2=高中/中专,3=大专,4=本科,5=硕士及以上。工作年限编码:1=2年以内,2=3~4年,3=5~6年,4=7~8年,5=9年及以上。企业成立年限编码:1=2年以内,2=3~4年,3=5~6年,4=7~8年,5=9年及以上。此外,有研究发现主动性人格是主动性创新行为的重要前置变量[36],因此,本研究进一步控制主动性人格。主动性人格采用张振刚等[37]根据Bateman和Crant翻译成中文的量表,共4个题项,代表性题项如“如果我看到别人处在困难中,我会尽我所能地提供帮助”。量表的Cronbach′s α值为0.642,KMO值为0.723。

3 数据分析与结果

3.1 同源方差与验证性因子分析

尽管本研究分两个不同时间点收集数据,但采用同一来源的样本数据且部分题项经过翻译。根据Podsakoff等[38]的建议,采用Harman单因子检验共同方法偏差,测试样本中自测变量有效性。未旋转的主成分分析表明,6个因子的特征根大于1,而且第一个因子解释的变异量为23.88%,小于40%。因此,模型不存在可解释绝大部分方差的单一公因子,受共同方法偏差的影响有限。

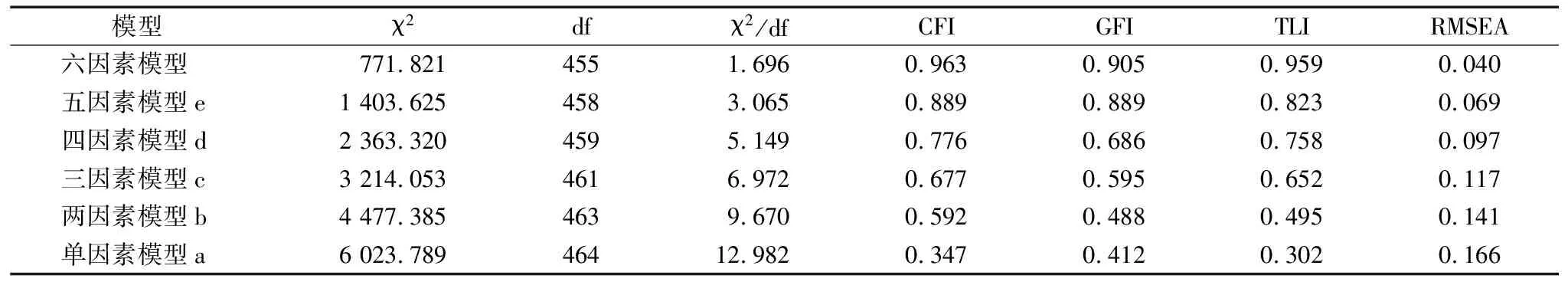

本文采用验证性因子分析(CFA),检验资质过剩感、创新自我效能感、组织压力、权变奖励领导行为、主动性创新行为和被动性创新行为的区分效度。结果如表1所示,六因子模型的拟合结果优于其它模型:χ2=771.821, df=455,χ2/df=1.696, CFI=0.963, GFI=0.905, TLI=0.959, RMSEA=0.040。因此,资质过剩感、创新自我效能感、组织压力、权变奖励领导行为、主动性创新行为和被动性创新行为6个变量之间具有良好区分效度。

表1 模型验证性因子分析结果

3.2 描述性统计及相关分析

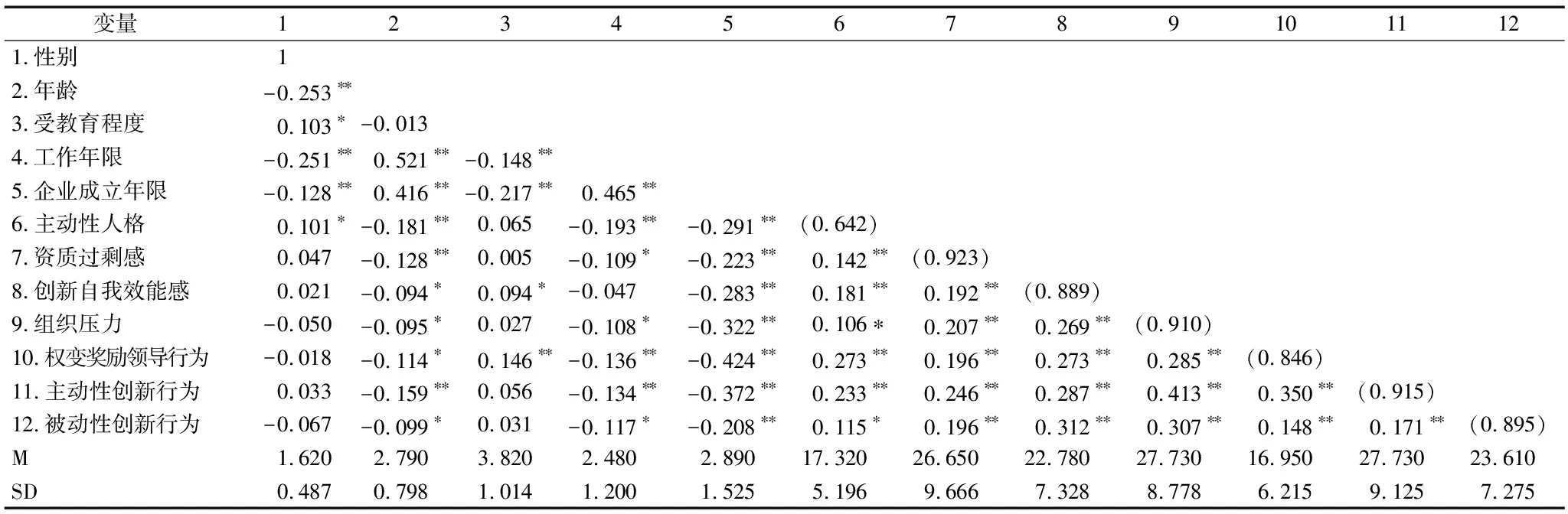

变量的平均值、标准差和相关性如表2所示,资质过剩感与创新自我效能感(r=0.192, p<0.01)、主动性创新行为(r=0.246, p<0.01)、组织压力(r=0.207, p<0.01)和被动性创新行为(r=0.196, p<0.01)均显著正相关;创新自我效能感与主动性创新行为显著正相关(r=0.287, p<0.01);组织压力与被动性创新行为显著正相关(r=0.307, p<0.01);权变奖励领导行为与创新自我效能感(r=0.273, p<0.01)、主动性创新行为(r=0.35, p<0.01)、组织压力(r=0.285, p<0.01)和被动性创新行为(r=0.148,p<0.01)均显著正相关。

表2 变量均值、标准差与相关系数

3.3 假设检验

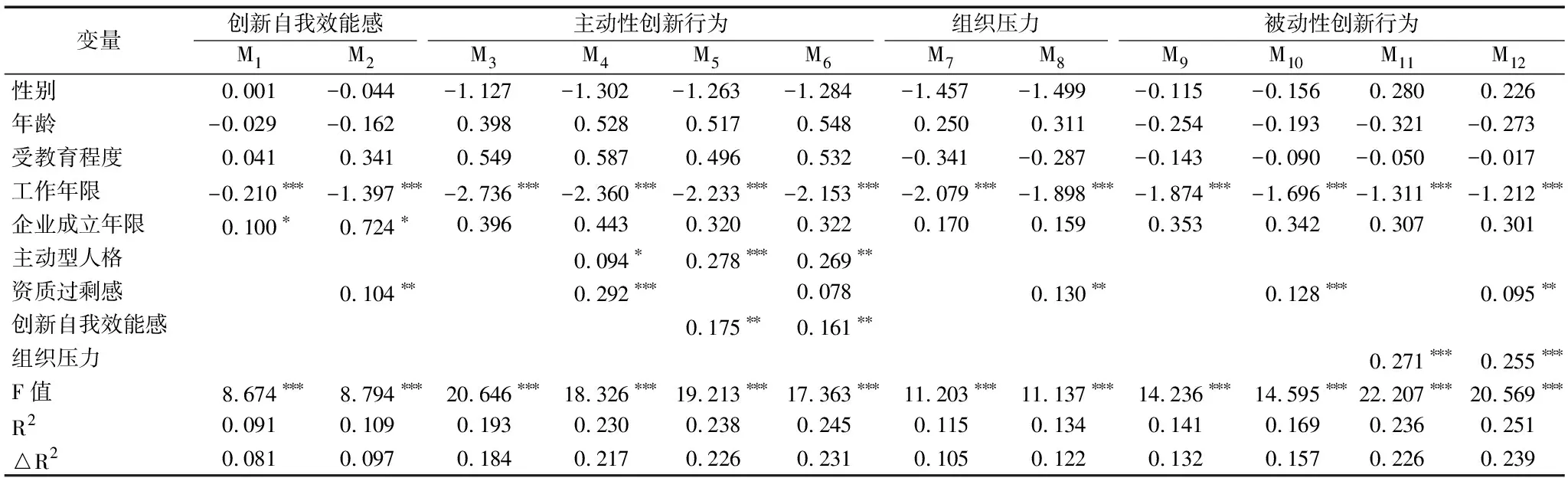

(1)资质过剩感与主动性—被动性行为间关系假设检验。利用层级回归分析法检验资质过剩感—主动性创新行为和资质过剩感—被动性创新行为两条主效应,结果如表3所示。第一步,将控制变量与因变量放入模型中(模型3,模型9)。第二步,将主动性人格和自变量资质过剩感放入模型中(模型4),结果显示,资质过剩感对主动性创新行为具有显著正向影响(r=0.292, p<0.001),验证了假设H1。第三步,在模型10中验证了资质过剩感对被动性创新行为具有显著正向影响(r=0.128, p<0.001),假设H2得到支持。

(2)中介效应检验。本研究依据三步法进行中介效应检验,结果如表3所示,在资质过剩感与主动性创新行为的路径中,资质过剩感与主动性创新行为显著正相关(r=0.292, p<0.001, 模型4),资质过剩感与创新自我效能感显著正相关(r=0.104, p<0.001, 模型2),创新自我效能感与主动性创新行为显著正相关(r=0.175, p<0.01, 模型5)。在模型中加入中介变量后,资质过剩感对主动性创新行为(主效应)的影响系数下降,且不显著(r=0.078, p>0.05, 模型6),说明创新自我效能感完全中介资质过剩感与主动性创新行为间关系,假设H3得到支持。在资质过剩感与被动性创新行为的路径中,资质过剩感与被动性创新行为显著正相关(r=0.128, p<0.001, 模型10),资质过剩感与组织压力显著正相关(r=0.13, p<0.01, 模型8),组织压力与被动性创新行为显著正相关(r=0.271, p<0.001, 模型11)。在模型中加入中介变量后,资质过剩感对被动性创新行为的影响系数有所下降(r=0.095, p<0.01, 模型12),说明组织压力部分中介资质过剩感与被动性创新行为间关系,假设H4得到支持。

表3 主效应与中介效应回归分析结果

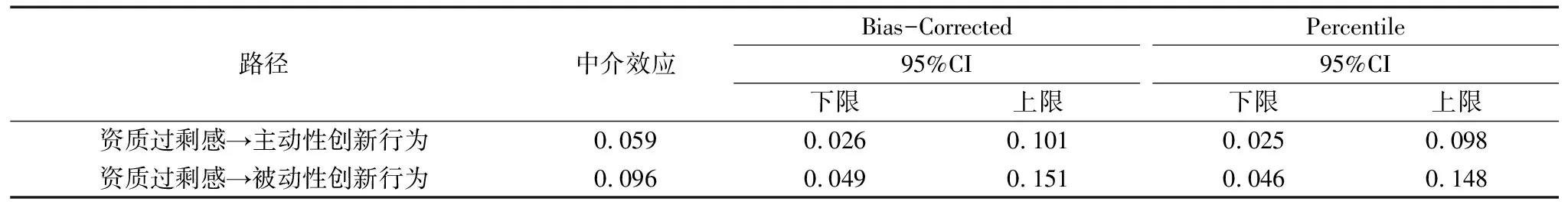

此外,采用对抽样分布没有限制且具有较高统计效力的Bootstrap中介检验法作进一步的中介检验,结果如表4所示,资质过剩感通过创新自我效能感影响主动性创新行为的估计系数为正(r=0.059),且95%置信区间均不包括0,进一步验证了假设H3。资质过剩感通过组织压力影响被动性创新行为的估计系数为正(r=0.096),且95%置信区间均不包括0,进一步验证了假设H4。

表4 Bootstrap中介检验结果

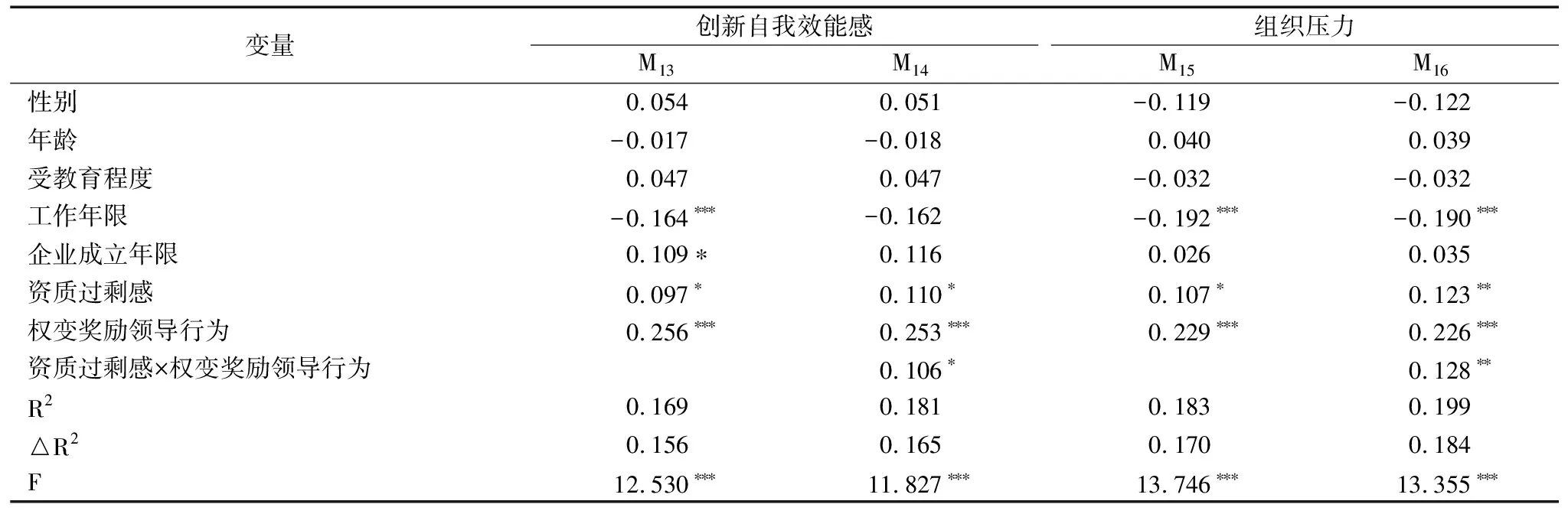

(3)调节效应检验。为了验证假设H5和H6,即权变奖励领导行为对资质过剩感与创新自我效能感间关系的调节作用以及对资质过剩感与组织压力间关系的调节作用。对资质过剩感和权变奖励领导行为作中心化处理,构建乘积项以减少共线性问题。结果如表5所示,资质过剩感和权变奖励领导行为的交互项显著正向影响创新自我效能感(r=0.106, p<0.05, 模型14),资质过剩感和权变奖励领导行为的交互项显著正向影响组织压力(r=0.128, p<0.01, 模型16)。

表5 调节作用检验结果

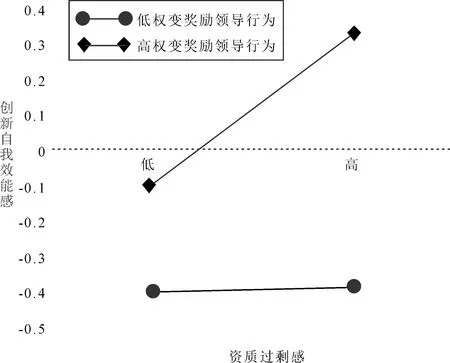

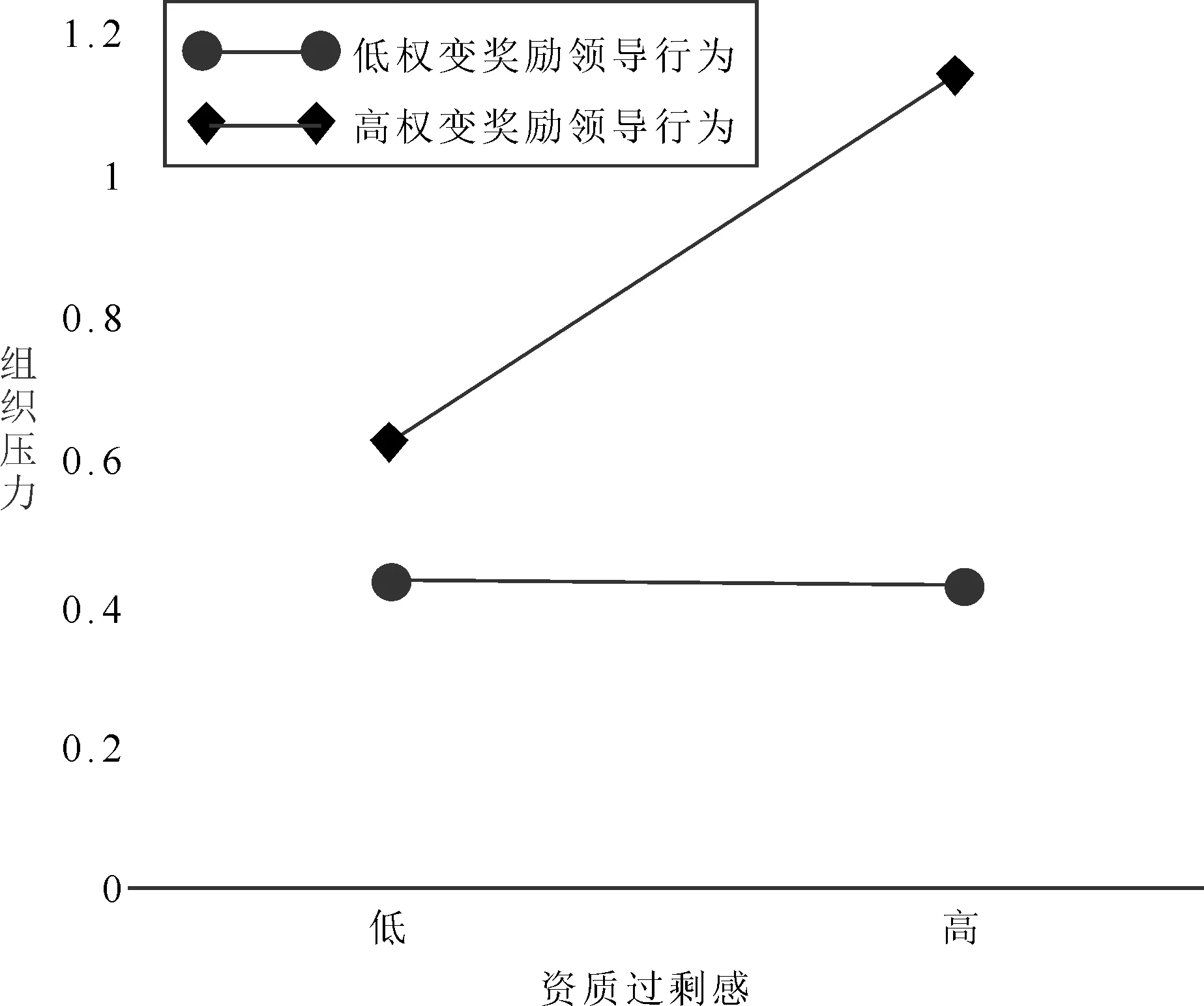

为了更直观地呈现调节效应,采用Aiken等[39]开发的程序计算斜率,使用高于和低于权变奖励领导行为平均值的一个标准差呈现相互作用,如图2和图3所示。在高权变奖励领导行为下,资质过剩感对创新自我效能感的影响更强,对组织压力的影响也更强,而在低权变奖励领导行为下则影响不明显。

图2 权变奖励领导行为对资质过剩感与创新自我效能感间关系的调节效应

图3 权变奖励领导行为对资质过剩感与组织压力间关系的调节效应

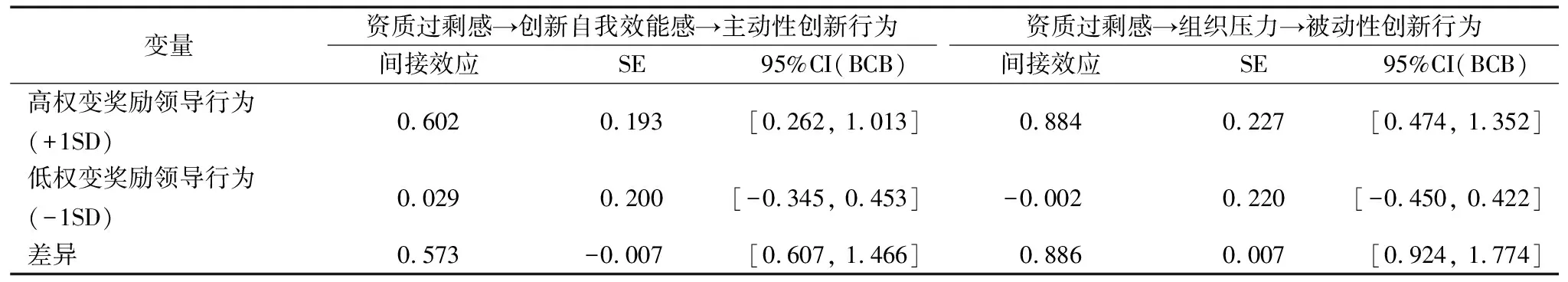

(4)被调节的中介效应检验。使用Edward等[36]的路径分析方法进行有调节的中介效应检验,结果如表6所示。资质过剩感对主动性创新行为的间接作用在高权变奖励领导行为下显著(r=0.602, 95%CI=[0.262, 1.013]),在低权变奖励领导行为下不显著(r=0.029, 95%CI=[-0.345, 0.453]),假设H5得到验证。资质过剩感对被动性创新行为的间接作用在高权变奖励领导行为下显著(r=0.884, 95%CI=[0.474, 1.352]),在低权变奖励领导行为下不显著(r=0.002, 95%CI=[-0.45, 0.422]),假设H6得到验证。

表6 有调节的中介效应检验结果

4 研究结论与讨论

4.1 研究结论

本研究基于自我验证理论和社会交换理论,利用438份调研数据,通过实证检验得出以下结论:第一,资质过剩感对主动性创新具有显著正向影响,这与周霞[4]、Luksyte[5]、王朝晖[12]等的研究结论相同。并且,本研究进一步证实了资质过剩感对被动性创新行为具有显著正向影响。主动性创新行为是一种自发性的角色外行为[1],而被动性创新行为是具有义务性的角色内行为[6]。资质过剩员工容易受到组织和领导对其创新工作表现的期待压力,从事角色内创新行为,即被动性创新行为。第二,创新自我效能感在资质过剩感与主动性创新行为间关系中起到完全中介作用,组织压力在资质过剩感与被动性创新行为间关系中起到部分中介作用。第三,高权变奖励领导行为下,资质过剩感与创新自我效能感和组织压力之间的正向关系均得到加强。相比低权变奖励领导行为,在高权变奖励领导行为下,资质过剩感对创新自我效能感的正向影响更强,对组织压力的正向影响也更强。第四,在高权变奖励领导行为下,资质过剩感通过创新自我效能感对主动性创新行为的间接作用得到加强,在低权变奖励领导行为下则不显著;在高权变奖励领导行为下,资质过剩感通过组织压力对被动性创新行为的间接作用得到加强,在低权变奖励领导行为下则不显著。

4.2 理论贡献

首先,从资质过剩员工能力优势视角,分别分析其从事主动性创新行为和被动性创新行为的驱动机制,拓展了资质过剩感与主动性—被动性创新行为的研究视角。以往研究从地位竞争[2]和压力源[4]等视角对主动性—被动性创新行为进行探讨,为解释组织情境诱发个体创新行为的关系机制提供了充足的支撑,但缺乏对有能力优势的员工主动或被动从事创新行为的解释。虽然有少数学者[1-2,40]探讨了资质过剩在创新行为中的作用机制,但并未根据中国管理实际情境进一步深入研究员工创新行为。本研究基于自我验证理论,以员工能力优势(资质过剩)作为诱发行为的动机,验证了资质过剩感与主动性—被动性创新行为间关系,为资质过剩感与创新行为相关研究提供了新的理论解释框架,丰富了创新行为研究视角。

其次,丰富了从创新自我效能感和组织压力视角解释资质过剩感个体主动性—被动性创新行为内在机制的研究。不同于以往研究从目标导向[1]和工作繁荣[2]的角度研究创新行为作用机制,本研究分析具有能力优势个体从事创新行为的主客观诱因。主动性创新行为是一种角色外行为[7],资质过剩的个体具有超过工作岗位的技术技能、工作经验和知识水平,对完成创新任务的信心更高,因而主观上诱使他们主动利用冗余资质从事创新行为。被动性创新是角色内行为,资质过剩的个体由于能力优势受到组织对其完成更多工作任务和创新性完成工作任务的期待,感受到组织压力,从而被动从事创新行为。这为更深入、全面地了解资质过剩个体从事创新行为的机制提供了新的视角。

最后,引入权变奖励领导行为作为调节变量,拓展了资质过剩感的边界条件。现有文献中关于资质过剩感的边界条件变量主要包括分配公正氛围[2]、包容型领导[8]和工作不安全感[41]等,较少基于社会交换理论考察领导奖励行为对资质过剩感个体认知和行为的作用。本研究关注到以互惠为核心的权变奖励领导行为在增强个体创新自我效能促进主动性创新行为,以及增加员工组织压力促进被动性创新行为中具有重要作用。通过整合有调节的中介模型,探讨了资质过剩感—创新自我效能感—主动性创新行为以及资质过剩感—组织压力—被动性创新行为在不同权变奖励领导行为水平下的变化机制,拓展了资质过剩感与创新行为间关系边界的研究。

4.3 管理启示

目前劳动力市场供大于求的情况仍旧突出,特别是大学毕业生群体,而企业员工招聘原则仍旧是择优录取,这就意味着许多资质过剩的员工进入企业。虽然被动性创新行为被认为是“无奈”的“被”创新,但其确实存在于中国管理实际情境中。根据现实情境,正视主动性创新与被动性创新是实现资质过剩员工冗余资质向创新转化的必由之路。因此,本研究提出以下管理启示:

第一,企业管理者要充分了解资质过剩者并进行良好引导。当前,许多企业聘用知识和技能水平较高的员工,用于人才储备或者“装点门面”。企业未根据自身实际,也未了解这些员工特长就安排创新任务,使得创新任务与员工能力不匹配,导致创新效果不佳,降低员工效能感和积极性。因此,企业在招聘环节就应根据实际用工情况,了解员工特长,避免资源浪费和员工积极性的消耗。此外,资质过剩并不意味着洞悉一切,特别是对较新的创新任务,需要提供相应的帮助与引导,以充分利用冗余资质,并提高创新积极性。

第二,企业管理者要根据实际情况安排创新任务。多任务同时进行是很多企业工作常态,尽管资质过剩员工有着某方面突出技能,但创新任务需要集中精力,多任务可能导致任务完成质量参差不齐。因此,适当的创新工作安排有利于提高任务完成质量,增强创新自我效能感,避免”敷衍式”创新。另外,对有些资质过剩员工而言,组织期待的压力可能导致事倍功半的结果,同时,在资质过剩个体处于比较散漫状态时,适当增加组织压力有利于驱动其调整工作状态。因此,有的放矢利用组织压力,才能促进资质过剩员工更好地完成创新任务。

第三,企业管理者要利用领导行为促进员工由被动性创新转变为主动性创新。在领导的权变奖励较高时,一些资质过剩员工对创新任务完成的信心随之提高,同时,组织压力也会增加。因此,领导应对不同类型资质过剩员工进行分类激励,特别是对期待压力较为敏感的员工。领导应通过多种途径了解员工被动性创新的缘由,例如艰难的任务、糟糕的创新环境和创新氛围,将被动性创新转变为主动性创造,提高员工创新性。

4.4 研究不足与展望

虽然本文研究过程中尽量采用客观方式,但是,仍然无法避免存在一些局限性。首先,虽然采用两阶段数据收集法,并且单因素检验结果表明不存在共同方法偏差,但是,问卷数据均通过员工自我报告的方式获得,未来研究可以采用客观的方法替代自我报告。其次,采用横截面数据可能无法对变量间因果关系进行严谨推论,未来研究可使用纵向数据,例如员工每日创新自我效能感和创新行为,或利用实验法作进一步的因果推断。最后,关于资质过剩感与主动性—被动性创新行为间关系机制,可能存在其它研究视角,未来研究可从员工个人兴趣、人格特质等角度分析主动性—被动性创新行为。