施药后不同时间玉米田中常用农药残留对玉米螟赤眼蜂的影响

王 瑜, 代晓彦, 王瑞娟, 刘 艳, 陈 浩,郑 礼, 董小林, 翟一凡,*

(1. 长江大学农学院, 农林病虫害预警与调控湖北省工程技术中心, 湖北荆州 434000;2. 山东省农业科学院植物保护研究所, 农业农村部天敌昆虫重点实验室, 山东省蜂业良种繁育中心, 济南 250100)

中国为农业大国,粮食安全是国家战略的重要内容。玉米作为重要的粮食和饲料来源,在粮食特别紧缺困难时期可作为口粮,不仅满足人们的饮食需求,同时也能推动经济社会快速发展(张福山, 2007; 付恭华, 2014; 李少昆等, 2017)。在玉米不同生长期易受到不同程度的病害、虫害和草害的危害,感染大斑病、小斑病等病害以及受到以根茎为食的地下害虫金针虫、以玉米心叶为食的蚜虫、钻蛀型害虫玉米螟等害虫的危害(杨正宇, 2014; 袁志华等, 2015; 李彩云, 2016; 王慧慧等, 2016; 王振营和王晓鸣, 2019)。生物防治主要是培育天敌昆虫以防治虫害,利用赤眼蜂防治玉米螟Ostrinianubilalis是目前生产实际应用面积最大、效果最好的生物防治技术(张帆等, 2004)。这种以虫治虫的防治方法,能有效减少玉米虫害的数量和危害程度(潘峰, 2013; 雷仲仁等, 2016; 张顺等, 2017)。长期以来,化学防治一直是防病控虫除草的重要途径,该防治方法见效快、成本低廉、便于操作,但容易污染环境,易造成玉米中存留农药,而且长期、大量不合理使用化学农药引发了天敌锐减、降低作为害虫天敌的自然生防作用以及病虫草害抗药性增加等一系列问题(李萍, 2013; 郭志芯等, 2019; 时敏等, 2020; 李增鑫等, 2021)。所以评价田间常用农药对赤眼蜂的危害显得尤为重要。因此农业生产中将化学农药和生物防控结合起来,逐步摆脱农作物对化学农药的过度依赖,对减少农药污染、保障和实现农产品质量安全具有重要意义(李沛明等, 2019)。赤眼蜂属于膜翅目(Hymenoptera)赤眼蜂科(Trichogrammatidae)赤眼蜂属Trichogramma,是一种卵寄生蜂(张俊杰等, 2015; 刘思竹, 2019),可寄生玉米螟、黏虫Mythimnaseparata、条螟、棉铃虫Helicoverpaarmigera、斜纹夜蛾Spodopteraexigua和地老虎等鳞翅目害虫等400多种昆虫的卵。赤眼蜂是一类有利用价值的昆虫,被广泛应用于防治玉米、水稻、棉花和蔬菜等作物上的鳞翅目害虫(张帆等, 2015; 唐璞等, 2019; Zhouetal., 2019)。是目前应用影响最大的鳞翅目害虫卵寄生性天敌昆虫,可以将卵产在寄主害虫的体内,取食寄主卵作为营养从而导致寄主的卵难以孵化。能寄生玉米螟卵的赤眼蜂有玉米螟赤眼蜂Trichogrammaostriniae、松毛虫赤眼蜂Trichogrammadendrolimi和螟黄赤眼蜂Trichogrammachilonis,但以玉米螟赤眼蜂和松毛虫赤眼蜂最重要,且玉米螟赤眼蜂是寄生亚洲玉米螟卵的优势蜂种, 是影响玉米螟种群消长的重要天敌因素(张延峰等, 2010; Wangetal., 2012; 王连霞等, 2019)。

目前,国内已经针对药剂对松毛虫赤眼蜂的影响做了系统的研究(张俊杰等, 2014; 冯宏祖等, 2017; 李钊等, 2018),而且已有报道指出,甲基硫菌灵、戊唑醇、叶枯唑和吡唑醚菌酯4种杀菌剂分别在防治玉米大斑病、玉米灰斑病、玉米茎腐病以及玉米小斑病上取得了优异的效果(王绍敏, 2010; 艾民等, 2016; 韩成卫等, 2016; 向礼波等, 2016; 刘佳中等, 2020; 李颖等, 2021);阿维菌素、氯虫苯甲酰胺、高效氯氰菊酯和吡虫啉4种杀虫剂在防治玉米苗期蚜虫以及控制草地贪夜蛾虫口密度上有较好的防效(刘同金等, 2010; 刘微等, 2017; 于丽等, 2018; 赵胜园等, 2019; 林玉英等, 2020; 马千里等, 2020; 李艳芳等, 2021)。8种杀菌剂及杀虫剂在田间应用较为广泛,但在使用过程中易造成农药残留,对8种药剂残留对玉米螟赤眼蜂的影响研究还较少,为了明确玉米田间常用的4种杀菌剂及4种杀虫剂残留对玉米螟赤眼蜂的影响,本试验通过评估这8种常用药剂残留对玉米螟赤眼蜂的寄生能力、羽化率和死亡率的影响,为制定化学农药与玉米螟赤眼蜂协同使用策略提供依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料

1.1.1供试寄生蜂:试验所用玉米螟赤眼蜂(由中山大学鉴定)采自于山东省德州市玉米田中,原寄主为亚洲玉米螟卵,在实验室于温度25±1℃、相对湿度70%±5%、光周期14L∶10D的人工气候箱用麦蛾卵繁殖10代以上备用。

1.1.2供试植物:玉米品种为登海605,种植于温度25±1℃、相对湿度70%±5%、光周期14L∶10D的人工气候室,当盆栽玉米植株生长至约50 cm时供试。

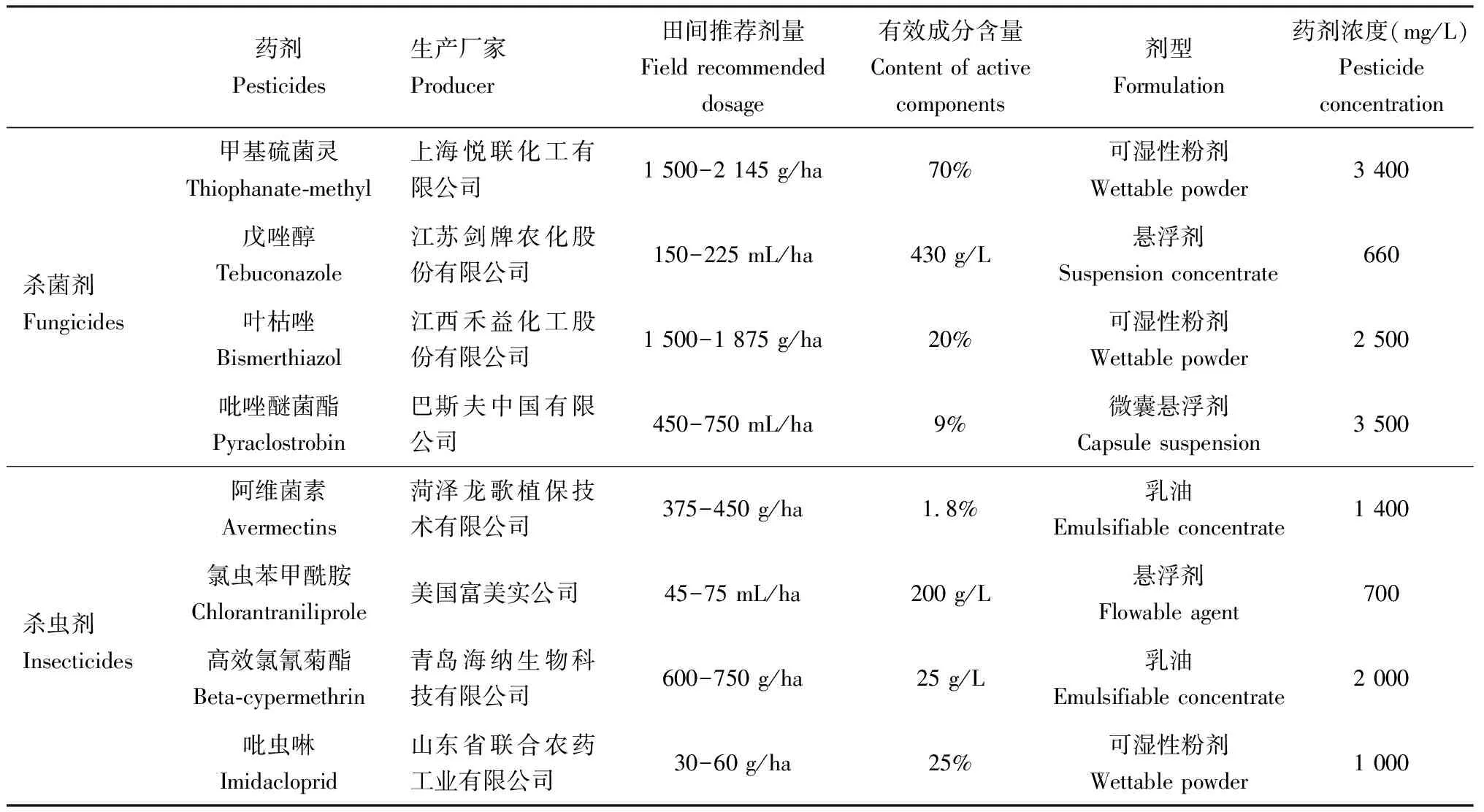

1.1.3供试药剂:供试药剂详细信息见表1。

表1 供试农药信息Table 1 Information about the tested pesticides

1.2 杀菌剂和杀虫剂不同残留期对赤眼蜂成蜂存活力的影响测定

将供试杀菌剂和杀虫剂按照田间推荐浓度用清水进行稀释,用手持喷雾器分别喷洒到玉米叶片上,叶片正反两面均喷湿为止(大约每个叶片喷2 mL供试剂)。处理后的玉米植株继续在人工气候室内培养。喷药后1, 3, 5和7 d分别取样,并将取好的玉米叶片剪成1.5 cm×5 cm的矩形,每个药剂取3片,分别置于指形管(2 cm×10 cm)中备用。将羽化24 h内的玉米螟赤眼蜂引入上述带有叶片的试管,并在试管中涂抹含量为20%蜂蜜水,每管蜂30~50头,以喷施清水的玉米叶片为对照,每组处理重复10次。24 h后统计赤眼蜂的死亡率。

成蜂死亡率(%)=(成蜂死亡数/总蜂数)×100。

1.3 杀菌剂和杀虫剂不同残留期对赤眼蜂寄生和后代羽化的影响测定

试验条件同1.2节,将羽化24 h内且经交配后的单头雌蜂引入上述带有叶片的指形管中,并放入足量的新鲜麦蛾卵卵卡(约100粒)供其寄生,在试管中涂抹浓度为20%蜂蜜水,24 h后取出卵卡,放入气候箱中继续培养,10 d后调查寄生卵数(卵粒变黑),待羽化结束后,调查子代羽化数。以喷施清水的玉米叶片为对照,每处理重复20次。

子代羽化率(%)=(羽化的成虫数/变黑卵数)×100。

1.4 数据分析

试验数据使用PASW Statistics 18软件进行单因素和二因素方差分析,采用Tukey氏法进行多重比较,显著性水平P值定为0.05。

2 结果

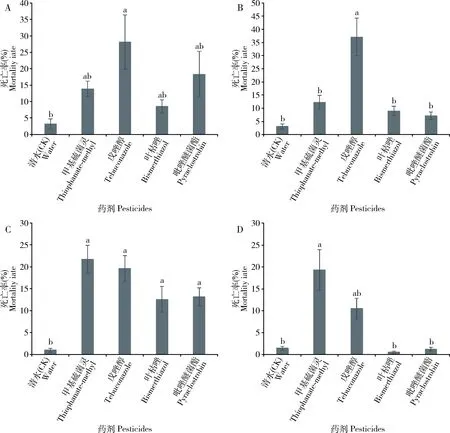

2.1 施药后不同时间4种杀菌剂对玉米螟赤眼蜂存活力的影响

4种杀菌剂施用后不同时间取样,与药剂接触24 h时玉米螟赤眼蜂成蜂死亡率存在显著差异(图1)。施用药剂后1-7 d,玉米螟赤眼蜂在含有戊唑醇和甲基硫菌灵残留药剂的玉米叶片上的死亡率均显著高于施用叶枯唑、吡唑醚菌酯的和对照(F3, 36=1.302~6.525,P<0.05);甲基硫菌灵和戊唑醇残留期长,在施药7 d后,玉米螟赤眼蜂的死亡率分别达到19.31%和10.52%;叶枯唑和吡唑醚菌酯对玉米螟赤眼蜂的防治药效持效期较短,在施药7 d后玉米螟赤眼蜂死亡率分别为0.56%和1.25%,与对照死亡率(1.46%)相比无显著差异(P>0.05)。

图1 玉米螟赤眼蜂成蜂接触含有杀菌剂残留的玉米叶片24 h的死亡率Fig. 1 Mortality rates of Trichogramma ostriniae adults exposed to corn leaves containing fungicide residues for 24 hA: 施药后1 d (1 d after pesticide application); B: 施药后3 d (3 d after pesticide application); C: 施药后5 d (5 d after pesticide application); D: 施药后7 d (7 d after pesticide application). 图中数据为平均数±标准误;柱上不同小写字母表示同一时间点不同药剂之间经Turkey氏检验在P<0.05水平差异显著。下图同。Data in the figure are mean±SE. Different lowercase letters above bars indicate significant difference between different pesticides at the same time point (P<0.05, Turkey’s test). The same for the following figures.

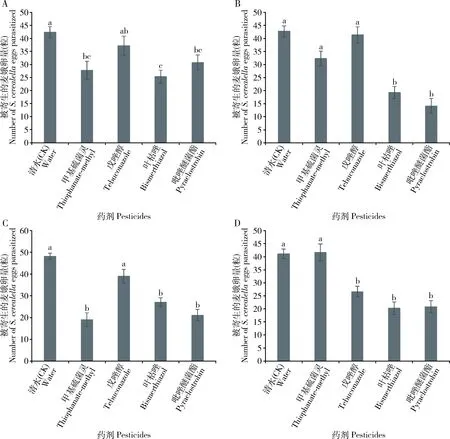

2.2 施药后不同时间4种杀菌剂对玉米螟赤眼蜂寄生能力的影响

玉米螟赤眼蜂成蜂与各残留期药剂接触24 h对寄生麦蛾卵量存在显著差异(图2)。接触施用戊唑醇、叶枯唑和吡唑醚菌酯的玉米叶片1-7 d后均对赤眼蜂的寄生能力存在显著影响(F3,76=2.831~8.006,P<0.05),药效残留期长,毒性大,玉米螟赤眼蜂接触含有叶枯唑和吡唑醚菌酯残留7 d的玉米叶片后,对其寄生量低,分别为20.25±2.45和20.80±2.34粒,显著少于对照(P<0.05)。接触1和5 d甲基硫菌灵残留药剂,赤眼蜂寄生麦蛾卵量显著低于对照(P<0.05),但接触7 d残留药剂,赤眼蜂寄生麦蛾卵量与对照无显著差异(P>0.05),其寄生麦蛾卵量显著高于接触戊唑醇、叶枯唑和吡唑醚菌酯的赤眼蜂(P<0.05)。

图2 玉米螟赤眼蜂成蜂接触含有杀菌剂残留的玉米叶片24 h时的寄生能力(被寄生的麦蛾卵量)Fig. 2 Parasitic abilities (numbers of Sitotroga cerealella eggs parasitized) of Trichogramma ostriniae adultson corn leaves containing fungicide residues for 24 hA: 施药后1 d (1 d after pesticide application); B: 施药后3 d (3 d after pesticide application); C: 施药后5 d (5 d after pesticide application); D: 施药后7 d (7 d after pesticide application).

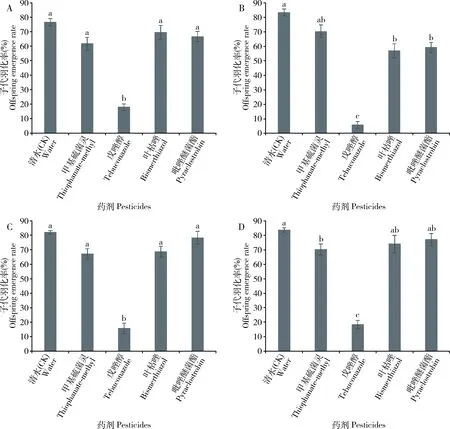

2.3 施用后不同时间4种杀菌剂对玉米螟赤眼蜂羽化率的影响

药剂处理后的玉米叶片对玉米螟赤眼蜂的子代羽化率有一定的影响。接触施用甲基硫菌灵、戊唑醇、叶枯唑和吡唑醚菌酯的玉米叶片的玉米螟赤眼蜂子代羽化率均低于对照组(F3, 76=0.650~5.566,P<0.05);接触施用戊唑醇的玉米叶片玉米螟赤眼蜂子代羽化率远远低于其他3种药剂及对照组,子代羽化率在5.71%~18.48%;接触施用叶枯唑以及吡唑醚菌酯7 d后的玉米叶片24 h时玉米螟赤眼蜂的子代羽化率均在70%以上,且与对照相比没有显著差异(P>0.05)(图3)。

图3 玉米螟赤眼蜂成蜂接触含有杀菌剂残留的玉米叶片24 h 的子代羽化率Fig. 3 Offspring emergence rate of Trichogramma ostriniae adults exposed to corn leaves containing fungicide residues for 24 hA: 施药后1 d (1 d after pesticide application); B: 施药后3 d (3 d after pesticide application); C: 施药后5 d (5 d after pesticide application); D: 施药后7 d (7 d after pesticide application).

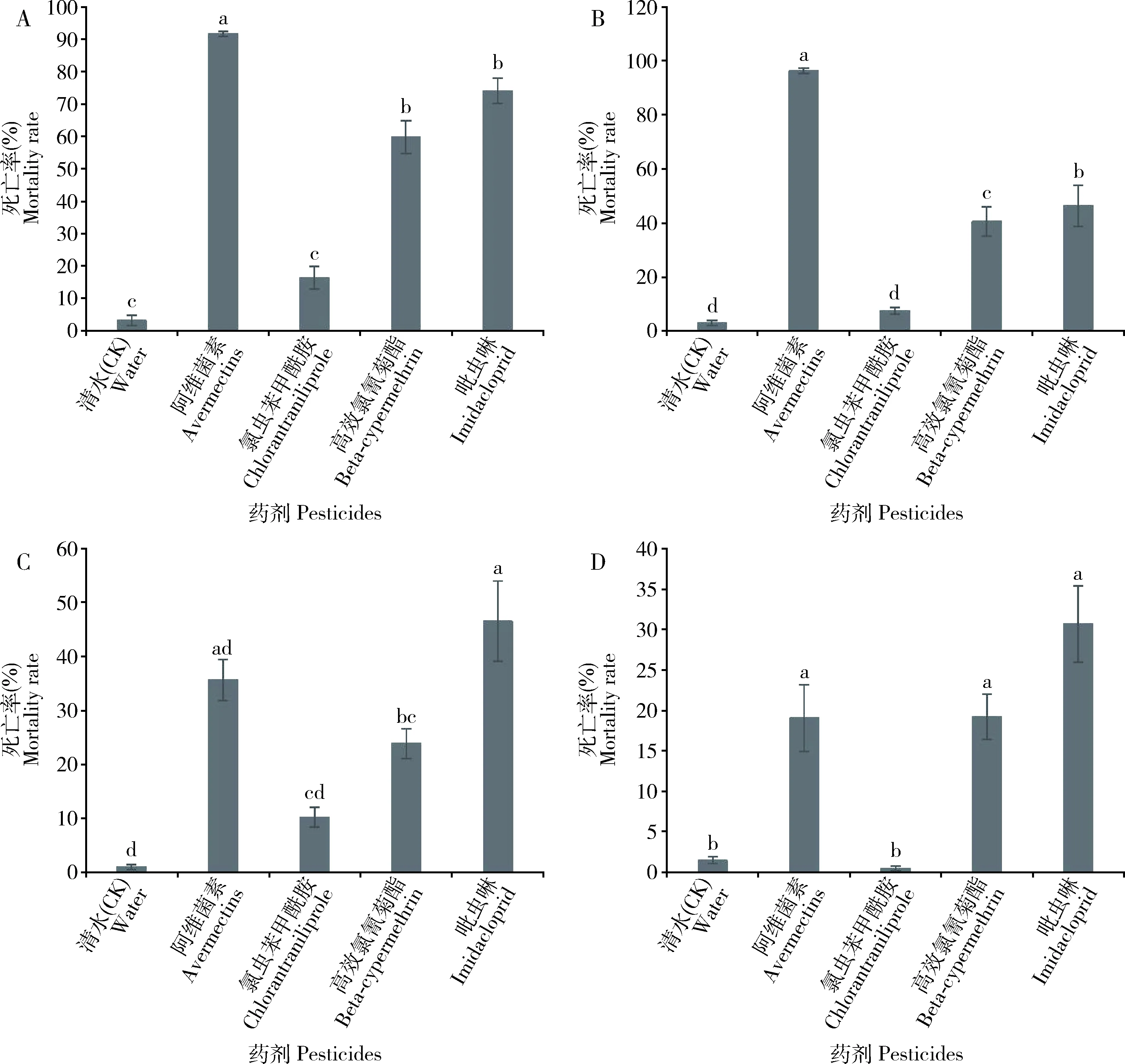

2.4 施药后不同时间4种杀虫剂对玉米螟赤眼蜂存活力的影响

4种杀虫剂施用后不同时间取样,赤眼蜂成蜂与各残留期药剂接触24 h的死亡率存在显著差异(F3.36=1.302~185.680,P<0.05)(图4)。施用药剂后1-7 d,玉米螟赤眼蜂在含有高效氯氰菊酯、阿维菌素和吡虫啉残留药剂的玉米叶片上的死亡率显著高于氯虫苯甲酰胺和对照(P<0.05);接触施用氯虫苯甲酰胺叶片的玉米螟赤眼蜂的死亡率低于其他3种药剂,并且与对照无显著差异(P>0.05),在施药后7 d,玉米螟赤眼蜂的死亡率仅为0.47%。而接触施用阿维菌素、高效氯氰菊酯和吡虫啉的玉米叶片的赤眼蜂死亡率总体上高于对照组和氯虫苯甲酰胺,残留期长,接触残留期1~3 d残留期阿维菌素的赤眼蜂死亡率达到40.57%~96.21%。

图4 玉米螟赤眼蜂成蜂接触含有杀虫剂残留的玉米叶片24 h的死亡率Fig. 4 Mortality rate of Trichogramma ostriniae adults exposed to corn leaves containing pesticide residues for 24 hA: 施药后1 d (1 d after pesticide application); B: 施药后3 d (3 d after pesticide application); C: 施药后5 d (5 d after pesticide application); D: 施药后7 d (7 d after pesticide application).

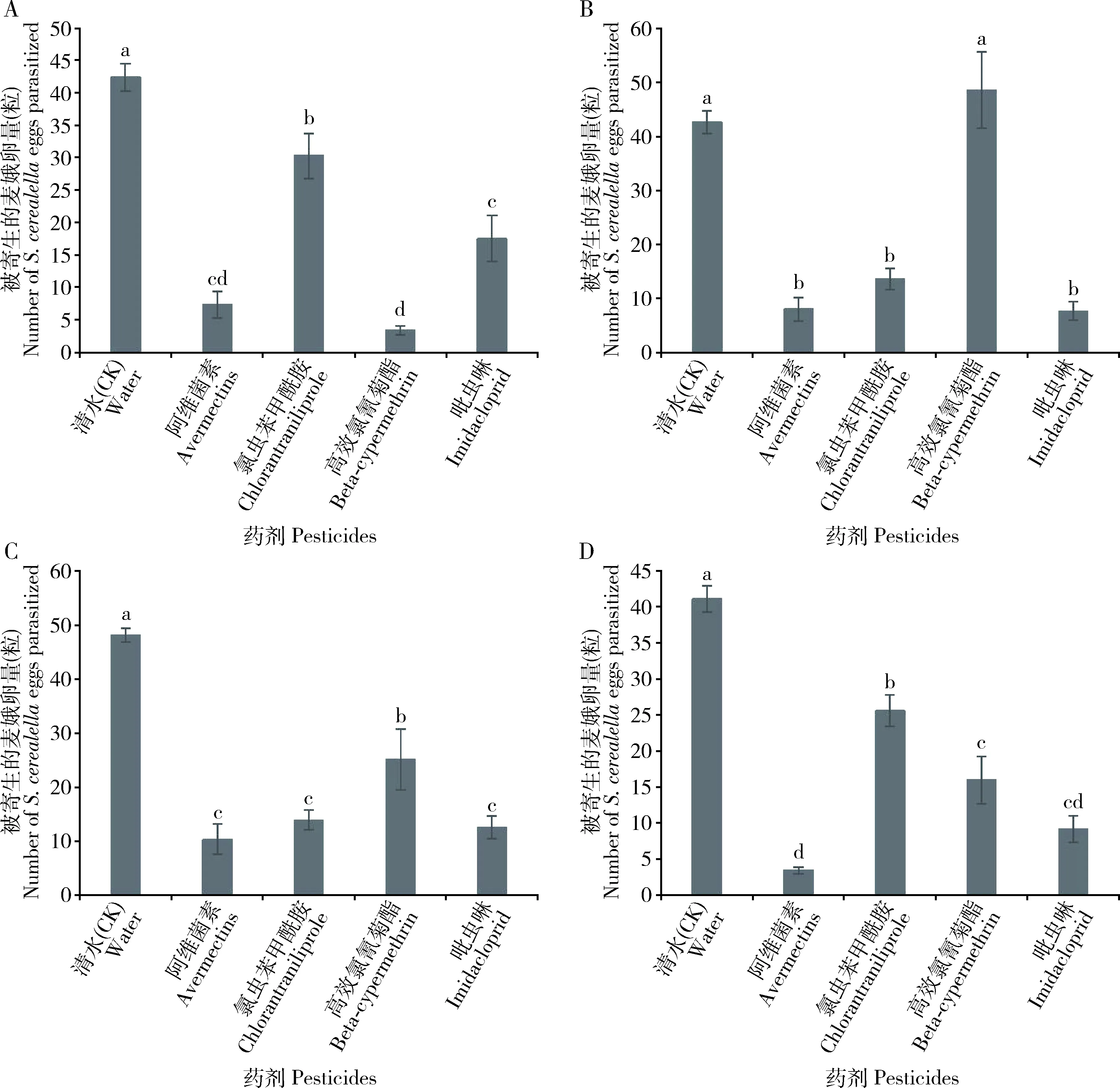

2.5 施药后不同时间4种杀虫剂对玉米螟赤眼蜂寄生能力的影响

施药后不同时间,玉米螟赤眼蜂成蜂接触施药玉米叶片24 h时寄生麦蛾卵量存在显著差异(F3,76=1.735~16.945,P<0.05)(图5)。阿维菌素和吡虫啉药效残留期长,毒性大,施药后7 d,玉米螟赤眼蜂接触含有阿维菌素和吡虫啉的玉米叶片后,寄生的麦蛾卵量低,分别为3.43±0.49和9.19±1.86粒,显著少于施用氯虫苯甲酰胺、高效氯氰菊酯和对照(P<0.05)。

图5 玉米螟赤眼蜂成蜂接触含有杀虫剂残留的玉米叶片24 h的寄生能力(被寄生的麦蛾卵量)Fig. 5 Parasitic abilities (numbers of Sitotroga cerealella eggs parasitized) of Trichogramma ostriniaeadults exposed to corn leaves containing insecticide residues for 24 hA: 施药后1 d (1 d after pesticide application); B: 施药后3 d (3 d after pesticide application); C: 施药后5 d (5 d after pesticide application); D: 施药后7 d (7 d after pesticide application).

2.6 施用后不同时间4种杀虫剂对玉米螟赤眼蜂羽化率的影响

施药后不同时间,接触施用阿维菌素、氯虫苯甲酰胺、高效氯氰菊酯和吡虫啉的玉米叶片24 h的玉米螟赤眼蜂子代羽化率与清水对照组存在显著性差异(F3,76=0.843~6.213,P<0.05)(图6)。接触施用4种杀虫剂的玉米叶片的玉米螟赤眼蜂子代羽化率均低于清水对照组,施用高效氯氰菊酯的玉米叶片玉米螟赤眼蜂子代羽化率远远低于施用其他3种药剂的和对照组,7 d时子代羽化率最高,为27.92%±8.12%;3 d时最低,为9.12%±1.78%。氯虫苯甲酰胺的残留量低,施药后7 d,玉米螟赤眼蜂接触含有氯虫苯甲酰胺的玉米叶片后,子代羽化率达77.43%±3.84%,与对照相比没有显著性差异(P>0.05)。

图6 玉米螟赤眼蜂成蜂接触含有杀虫剂残留的玉米叶片24 h的子代羽化率Fig. 6 Offspring emergence rate of Trichogramma ostriniae adults exposed to corn leaves containing insecticide residues for 24 hA: 施药后1 d (1 d after pesticide application); B: 施药后3 d (3 d after pesticide application); C: 施药后5 d (5 d after pesticide application); D: 施药后7 d (7 d after pesticide application).

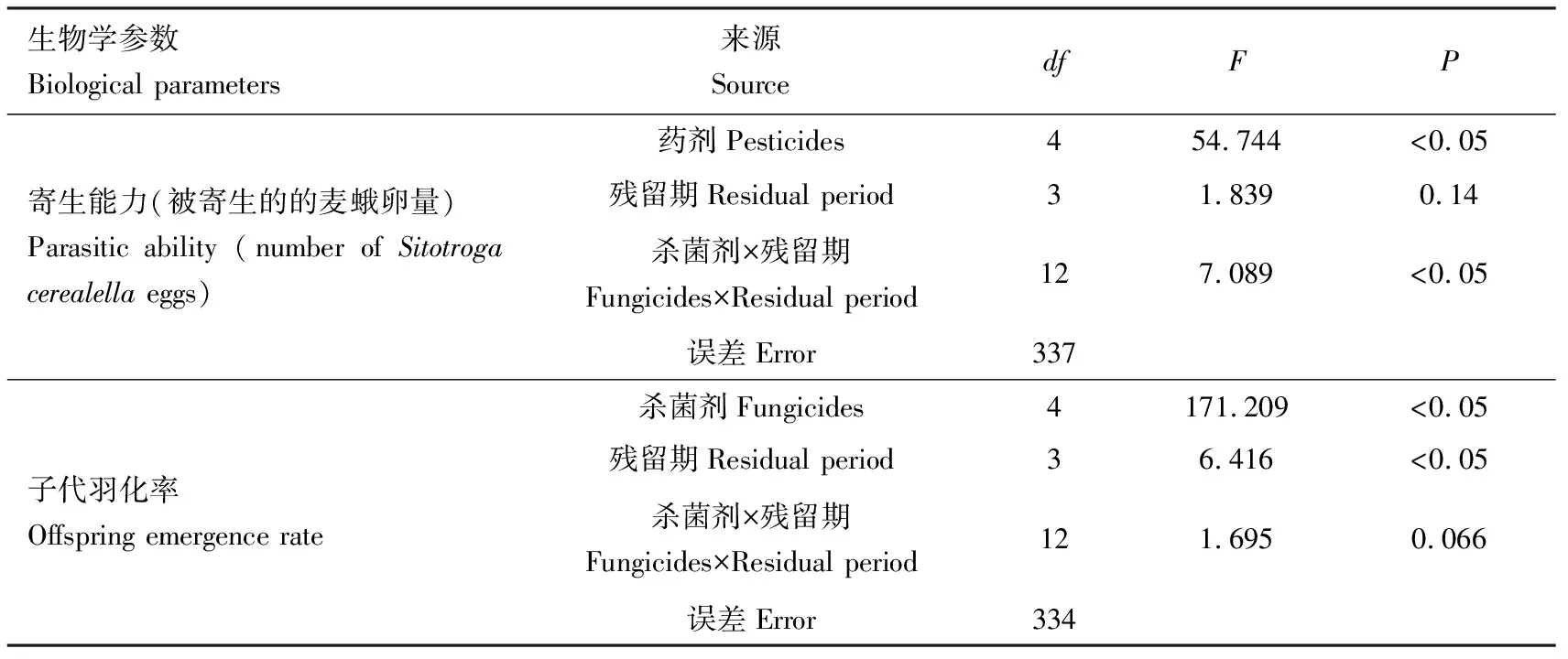

2.7 不同药剂及其残留期对玉米螟赤眼蜂寄生数量、羽化率和死亡率的影响

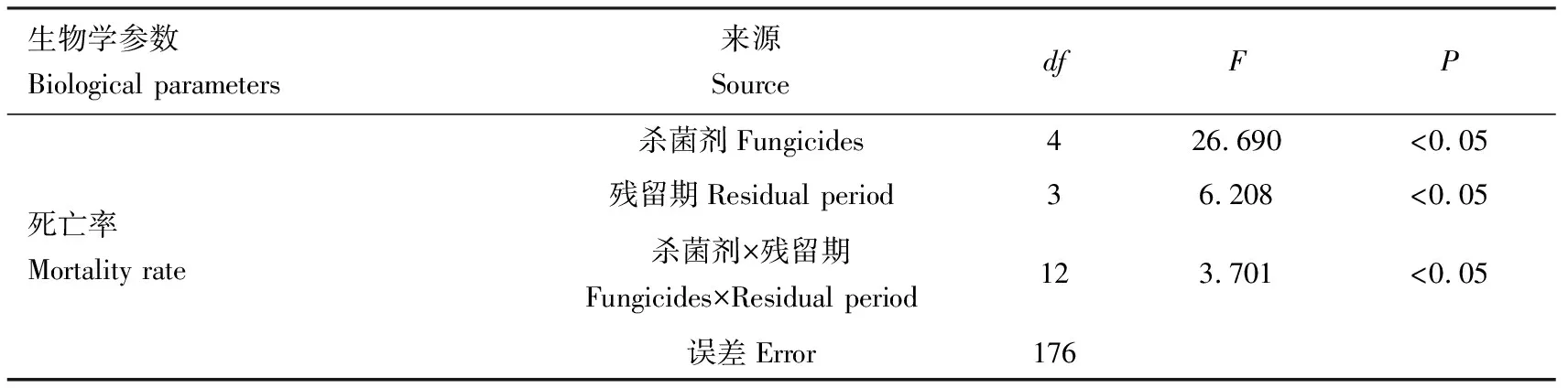

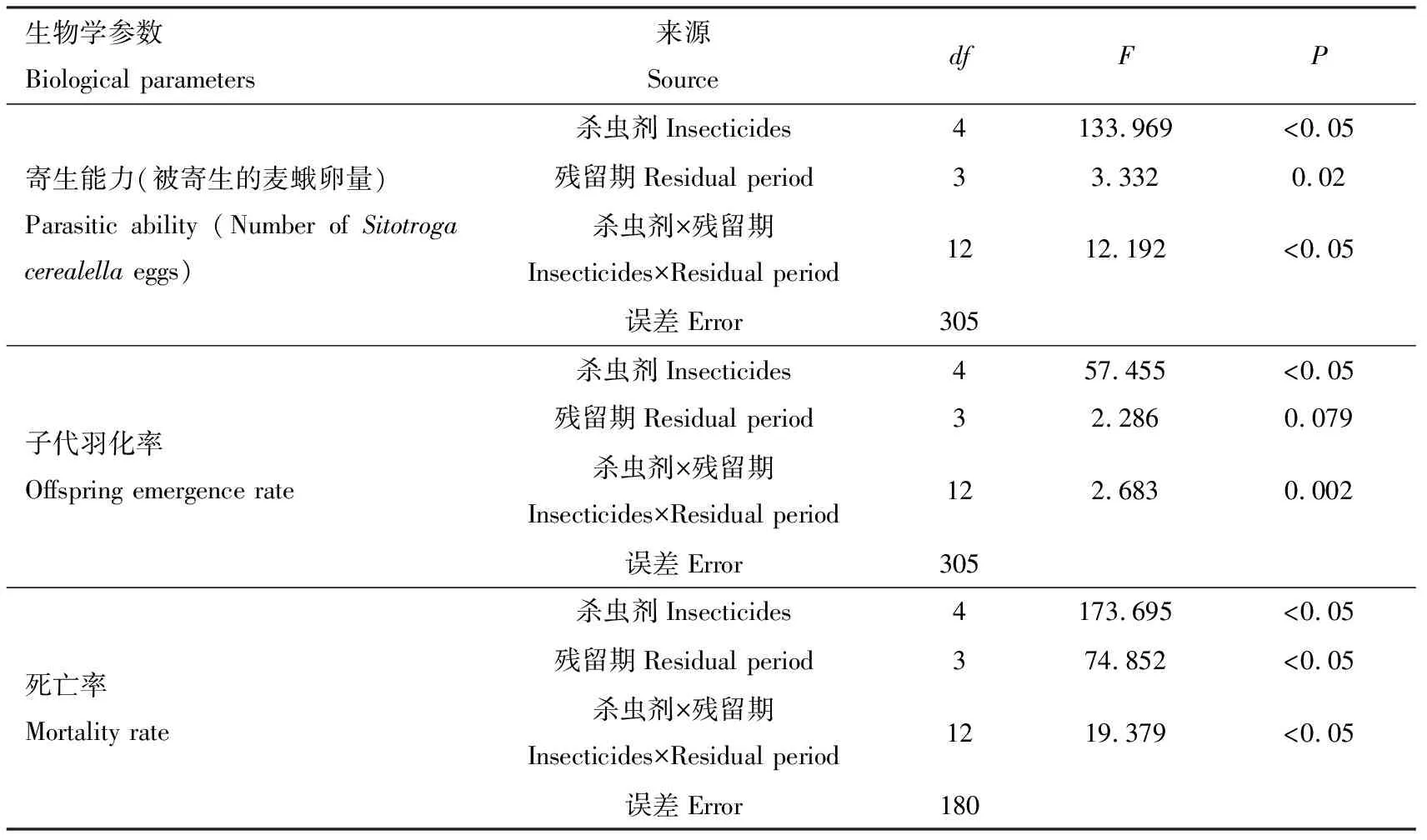

玉米田中常用杀虫剂和杀菌剂施药后不同时间对玉米螟赤眼蜂的影响受药剂种类、农药残留期以及药剂×残留期的影响(表2和3)。在接触不同杀菌剂施药后1-7 d的玉米螟赤眼蜂寄生能力以及死亡率存在显著性差异,而羽化率的差异并不显著。接触不同杀虫剂施药后1-7 d的玉米螟赤眼蜂寄生能力、死亡率以及子代羽化率存在显著性差异,玉米螟赤眼蜂的寄生能力、子代羽化率以及死亡率受药剂种类、残留期以及药剂×残留期的影响表现出不同程度的差异。

表2 不同杀菌剂及其残留期对玉米螟赤眼蜂寄生能力、子代羽化率和死亡率影响的方差分析数据汇总Table 2 Summary of the ANOVA for the effects of different fungicides and their residue periods onthe parasitic ability, offspring emergence rate and mortality of Trichogramma ostriniae

3 讨论

在农业生产中,化学防治仍为我国农林业有害生物的主要控制手段,高效氯氰菊酯和啶虫脒是田间大量使用的广谱性杀虫剂,能有效防治鳞翅目等害虫(Janderetal., 2014),叶枯唑是我国自主创制研发的一种防治细菌性病害的内吸性杀菌剂,对非靶标生物天敌赤眼蜂的环境毒性和环境行为方面的研究少见报道(戴德江等, 2015)。三唑类杀菌剂是目前世界上发展较快的一类高效农药,其具有广谱、低残留、残效期长和内吸性强的特点,兼具保护、治疗、铲除和熏蒸作用,受到广泛关注(Angionietal., 2003)。生物防治是符合生态、安全的方法,利用生物方法进行害虫的防治是害虫综合治理发展的方向(李元喜, 2004),但是不合理的药剂施用会降低天敌的自然防控作用(陈建明等, 1999),因此如何协调化学防治和生物防治的关系一直是害虫综合治理中需要解决的关键问题,明确化学药剂对天敌昆虫的毒性对指导田间合理用药、保护天敌具有重要的意义(王彦华等, 2012; 冯宏祖等, 2017)。

由研究结果(图1和4)可知,不同杀菌剂和杀虫剂对玉米螟赤眼蜂产生的影响不同,杀虫剂引起的赤眼蜂的死亡率总体上高于杀菌剂引起的死亡率,杀菌剂叶枯唑和吡唑嘧菌酯引起的玉米螟赤眼蜂的死亡率较其他2种杀菌剂引起的死亡率低,杀虫剂氯虫苯甲酰引起的玉米螟赤眼蜂死亡率相较于其他3种杀虫剂引起的死亡率低。甲基硫菌灵在施药后5 d和7 d引起的死亡率较高,戊唑醇和阿维菌素在施药后3 d引起的死亡率较高,分别高达37.03%和96.21%,与宋光林等(2014)报道的戊唑醇对玉米螟赤眼蜂存在较高风险以及刘刚(2014)和张俊杰等(2014)报道的在释放赤眼蜂的害虫综合治理方案中,应尽量避免使用阿维菌素的结果一致,因此在释放玉米螟赤眼蜂3 d前不建议施用戊唑醇和阿维菌素两种药剂。

4种杀菌剂和4种杀虫剂对玉米螟赤眼蜂的寄生能力和羽化率都存在一定的影响(图2, 3, 5和6)。戊唑醇对玉米螟赤眼蜂子代羽化率较其他药剂影响较大,在施药后7 d,玉米螟赤眼蜂子代羽化率仅为18.48%±3.12%(图3);阿维菌素和吡虫啉在施药1-7 d对赤眼蜂寄生麦蛾卵量有较大的影响,7 d时寄生卵量分别低至3.43和9.19粒(图5)。因此,田间释放玉米螟赤眼蜂防治玉米螟前7 d不建议喷施戊唑醇、叶枯唑和吡唑醚菌酯3种杀菌剂。

赤眼蜂接触到喷施于植物体表面的药剂会对赤眼蜂产生不利的影响,李钊等(2018)研究了23种农药对松毛虫赤眼蜂的安全性,显示戊唑醇对松毛虫赤眼蜂为高风险性,甲基硫菌灵对松毛虫赤眼蜂为低风险性,以及张唯伟等(2019)和金磊(2020)研究了戊唑醇对螟黄赤眼蜂成蜂属较高风险,与本试验研究一致,均不建议在田间使用高风险性的药剂戊唑醇。丁悦等(2013)研究了甲基硫菌灵对非靶标生物玉米螟赤眼蜂的风险为低风险,但在田间应用时极易转化为安全系数较低的多菌灵,对赤眼蜂杀伤力极大,用药时要坚持科学合理的原则,不能长期喷施此药剂。在先前的研究中对甲基硫菌灵、戊唑醇以及松毛虫赤眼蜂、螟黄赤眼蜂的研究较多,但是对叶枯唑、吡唑嘧菌酯以及玉米螟赤眼蜂研究较少。杀虫剂抑制赤眼蜂的繁殖能力也有很多报道,比如王坤等(2014)发现啶虫咪处理后的螟黄赤眼蜂成蜂单雌产卵量降低,寿命缩短,而经过高效氯氰菊酯处理后的成蜂单雌产卵量显著高于对照,且成蜂寿命延长。本研究中接触高效氯氰菊酯1, 5和7 d的玉米螟赤眼蜂寄生麦蛾卵量明显降低(图5),与王坤等(2014)的试验结果有差异,可能是由于本研究运用的是药剂田间推荐浓度,而王坤等则使用的是亚致死浓度。因此,开展玉米田中常用的4种杀菌剂残留和杀虫剂残留对玉米螟赤眼蜂的影响尤为重要,可以为合理使用对有害生物高效且对天敌安全的化学药剂,协调化学防治和生物防治有效途径之一,同时也是对害虫实施综合治理(IPM)的关键(Gardneretal., 2011)。

本研究明确了按田间推荐剂量喷施的4种杀菌剂残留和4种杀虫剂残留对玉米螟赤眼蜂的寄生能力、羽化能力以及死亡率的影响。在选择化学药剂防治病虫害时注重对天敌玉米螟赤眼蜂的影响,不建议选择阿维菌素和吡虫啉2种杀虫剂以及戊唑醇杀菌剂,在选择其他药剂时必须严格按照田间推荐浓度使用,为今后合理使用化学农药与玉米螟赤眼蜂协同治理害虫提供了技术支持,减少化学农药对天敌昆虫的不利影响。

续表2 Table 2 continued

表3 不同杀虫剂及其残留期对玉米螟赤眼蜂寄生能力、子代羽化率和死亡率影响的方差分析数据汇总Table 3 Summary of the ANOVA for the effects of different insecticides and their residue periods onthe parasitic ability, offspring emergence rate and mortality of Trichogramma ostriniae