低渗致密油藏适度温和注水技术研究与矿场实践

王香增 ,高 涛,梁全胜,党海龙

1.陕西延长石油(集团)有限责任公司,陕西 西安 710065 2.陕西省特低渗透油气田勘探与开发工程技术研究中心,陕西 西安 710065 3.陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院,陕西 西安 710065

引言

低渗致密储层油井压裂投产是提高单井产量的有效手段,注水开发是该类油田稳产提高采收率的重要措施[1-6]。由于低渗致密油藏储层本身非均质性强,油井压裂容易加剧储层非均质性,非均质性对注水过程中的水驱方向具有主导作用,易造成注入水沿着渗透率较大的孔道流动,而小孔道则未充分水洗,平面上水驱不均匀、剖面上水驱不均衡[7-8]。国内外研究表明,低渗致密油藏渗吸作用对提高采收率具有重要意义[9-11],适度控制驱替速度可提高驱油效率,改善该类油藏开发效果,在矿场生产中,周期注水、注水吞吐等技术的应用,可充分发挥油层毛管力吸水排油作用,能有效地提高水驱采收率[12-15]。

目前,关于低渗致密油藏注水开发存在最佳驱替速度的机理,以及在矿场应用中如何充分发挥最佳驱替速度的研究尚不完善。本文通过室内岩芯核磁实验研究,确定鄂尔多斯盆地延长组长6 储层最佳驱替速度,建立考虑毛管力的水驱油前缘推进数学模型,对注水强度、采油参数进行优化,在矿场示范区应用后取得很好的效果,可为低渗致密油藏注水开发提供新的思路和技术借鉴。

1 驱油效率与驱替速度实验

1.1 实验样品及设备

实验样品来自延长油田西部地区长6 储层,其基础参数见表1,水型以CaCl2型为主,矿化度为35 200 mg/L。选用该区原油为实验油样,原油密度为0.84 g/cm3,50°C地面脱气原油黏度为2.75 mPa·s,凝固点为16°C。采用高温高压相渗测试仪进行测试,实验设备主要由驱替系统、夹持器以及计量系统组成。本次实验采用牛津Geospec 2/53核磁共振仪;LDY–150 高温高压动态驱替系统。

表1 实验样品基础参数Tab.1 Basic parameters of experimental samples

1.2 实验步骤

对研究区内岩芯进行驱替实验,并测试了部分岩芯在不同驱替速度下的核磁共振曲线,分析驱替速度与驱油效率的关系。

主要实验步骤如下:

(1)将岩芯放置于苯与酒精体积比为1:3 的萃取容器中洗油。

(2)待洗油结束后,将岩芯放置恒温箱中加热至105°C保持温度不变48 h;取出测量岩芯干重,并采用稳态法测量岩芯空气渗透率。

(3)将岩芯充分饱和模拟地层水,测湿重,计算孔隙度。

(4)用30 000 mg/L 锰水,恒定流量0.5 mL/min驱替岩芯中的地层水,注入量为3~4 PV。

(5)将岩芯样品以恒定流量0.5 mL/min 饱和实验模拟原油,直到岩芯出口产液不含水为止;饱和原油结束时进行核磁共振T2谱测试。

(6)对实验岩进行恒定速度30 000 mg/L 锰水驱替,至出口产液不含原油为止,进行核磁共振T2谱测试。

(7)对岩芯进行二次洗油操作,重复步骤(1)~(6),以完成不同驱替速度的实验,每组实验结束时进行核磁共振T2谱测试。

(8)对比不同驱替速度的核磁共振T2谱,计算不同速度条件下的水驱油效率,确定最佳注入速度。

1.3 结果分析

对研究区4 块岩芯进行驱替实验后,其驱油效率与驱替速度之间的关系如图1 所示。

从图1 可以看出,4 块岩芯分别存在一个最佳的驱替速度,使得岩芯驱油效率最高,且最佳驱油效率集中在驱替速度为0.06~0.08 mL/min 时。

图1 驱替速度对驱油效率的影响Fig.1 Effect of displacement speed on oil displacement efficiency

为了分析驱替速度对驱油效率的影响机制,选取了岩芯8–1 及岩芯23–1,测试了其驱替过程中核磁共振曲线的变化趋势。

图2 展示了岩芯8–1 与岩芯23–1 在不同驱替速率下的核磁曲线,从图2 可见,存在一个最佳驱替速度使得核磁曲线与弛豫时间围成的面积最小,在该驱替速度下,岩芯中的油相被驱出的最多。

图2 不同驱替速率下的核磁曲线Fig.2 Nuclear magnetic curves at different displacement rates

原始核磁曲线是岩芯各孔隙尺度自由弛豫的叠加,对不同驱替速度下的核磁曲线进行分解后,可得到部分分量谱的核磁共振T2谱分解信号(图3),通过分析各分量谱所具有的物理意义,可以探究驱替速度对采收率的影响机理。

图3 核磁共振T2 谱分解信号Fig.3 Magnetic resonance T2 spectral decomposition signal

由于核磁信号测量及反演过程均满足中心极限定理,因此核磁共振T2谱可看作是多个Gaussian函数的线性叠加,对T2谱进行分解即可得到2~5 个具有正态分布特性的分量谱,再以分量谱函数作为拟合函数对原始T2谱拟合逼近,从而可以确定拟合效果最佳的分量特征谱。Gaussian 函数具有两个特征参数,均值a与均方差σ[16]。本文采用卷积法寻找原始核磁数据中分量谱的隐藏均值,再根据高斯拟合确定分量谱均方差。得到原始谱的分量结果后,分别对比饱和油岩芯在不同驱替速度下,核磁共振主要分量谱的变化趋势,构建各孔隙尺度下剩余油分布图。

以岩芯8–1 为例,将图2a 按照不同驱替速度进行二维投影得到图4a。采用卷积法对原始核磁曲线拆分后,将代表可动油信息的分量谱以同样方式绘制,图4b 代表小孔隙内可动油剩余情况,图4c 代表大孔隙内可动油剩余情况。

对图2b 采取类似操作,得到岩芯23–1 的可动油剩余情况、小孔隙和大孔隙的可动油剩余情况如图4d、图4e 和图4f 所示。

图4 不同驱替速度下孔隙含油饱和度的变化Fig.4 Variation of pore oil saturation under different displacement rates

使用核磁谱面积表征各孔隙尺度下残余油含量,并用原始核磁曲线面积对每个分量谱面积进行归一化,得到不同驱替速度下的归一化残余油变化曲线,如图5 所示。

图5 不同驱替速度下的归一化残余油变化曲线Fig.5 Normalized residual oil change curve at different displacement rates

驱替实验和核磁测试表明,低渗致密岩芯均存在一个最佳驱替速度使得驱油效率最佳。在渗吸作

用下,当基质内流体饱和度大于基质边界流体饱和度时,基质内油相的渗吸作用才能自发发生,如果基质孔隙出口端油相不能被及时驱走,则渗吸作用在一定程度上受限,所以驱替速度低于最佳驱替速度时驱替速度与驱油效率存在正相关关系。当驱替速度过大时,水相沿着大孔隙突进,注入水的波及体积下降,同时渗吸交换时间不足渗吸作用不能充分发挥,小孔隙原油采出程度也降低。

2 注水强度图版

2.1 模型建立

模型假设条件:(1)储层物性均质;(2)流体不可压缩,为一维同方向流动;(3)油水黏度保持不变;(4)驱动力为水驱;(5)油水驱替过程中考虑毛管力,不考虑重力差异;(6)水驱过程中的渗流截面积是个变值,在面积波及系数的基础上引入修正系数,计算过程中渗流面积为饱和度的函数,模型示意图如图6 所示。

图6 油水两相水驱模型示意图Fig.6 Schematic diagram of oil-water two-phase water flooding model

计算驱油效率与注水强度的关系图版之前,首先以非稳态相渗实验数据为基础计算考虑毛管力的相渗曲线,然后过压汞实验得到毛管力与含水饱和度的关系,以此为基础对考虑毛管力的贝克莱-列维尔特方程(B–L 方程)进行计算,最终建立所需的数学模型。关键公式计算如下。

(1)考虑毛管力的油水相对渗透率计算

由式(1)和式(2)可见,水相相对渗透率不受毛管力影响,通过非稳态实验即可得到。油相相对渗透率计算则涉及毛管力梯度的求解,无法通过实验直接测得。

(2)考虑毛管力的分流量方程

联立上述方程即可得到考虑毛管力的相渗曲线以及含水率曲线。

(3)考虑毛管力及渗流面积变化的B–L 方程

忽略流体压缩性,一维均质地层水驱油过程中的等饱和度面移动方程为

式(6)中,含水率由式(4)进行计算,渗流截面积用式(5)计算,则式(6)即为考虑了毛管力以及渗流面积变化的前缘推进速度移动方程。

由于低渗致密岩性油藏开发初期油水同储,油藏中存在可流动含水饱和度,因此,前缘含水饱和度的确定需要以初始可流动含水饱和度为起点做含水率的切线,确定方法如图7 所示。

图7 初始可流动含水饱和度条件下水驱前缘饱和度的确定Fig.7 Determination of water flooding front saturation under the condition of initial water saturation

当水驱前缘到达出口端后,可通过累计注入量来确定出口端含水率和含水饱和度数值。任意时刻油井的采出程度为

2.2 模型验证

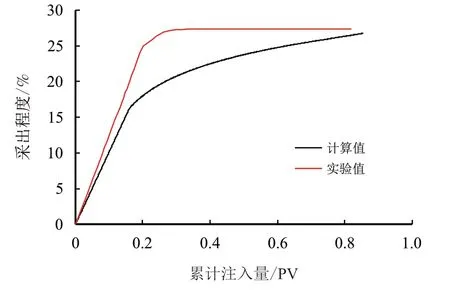

为了检验上述模型的可靠性,将模型计算的注入量和采出程度的关系曲线与实验测试结果进行对比,如图8 所示,所需油水相渗曲线和毛管力曲线如图9 所示。

图8 模型计算结果与水驱油实验结果对比Fig.8 Comparison between model calculation results and water flooding experimental results

图9 油水相渗和毛管力曲线Fig.9 Oil-water relative permeability and capillary force curves

图8 验证了该模型可以较好地模拟考虑毛管力的低渗致密油藏水驱过程。理论计算与实验存在差异的主要原因是,模型计算中考虑了初始可流动含水的影响,导致模型中拐点值相对于实验值偏低。

2.3 注水强度优化图版

根据所建立的数学模型,绘制了不同渗透率下储层注水强度优化图版,如图10 所示。由图10可见,当注水强度小于0.50 m3/(d·m)时,随着注水强度的增加,采出程度逐渐上升;当注水强度在0.85~1.20 m3/(d·m)时,不同渗透率的储层采出程度达到最大值。依据该图版可以指导油藏不同渗透率井组注水开发过程中的配注量调整,有效避免开发过程中高配注导致油井见水早,低配注导致产液量低的问题。

图10 不同渗透率下储层注水强度优化图版Fig.10 Optimization of water injection intensity in different permeability reservoirs

3 矿场应用

3.1 区块概况

ZC 区块长6 储层孔隙度最大为18.90%,最小为1.40%,平均为11.16%,中值为11.10%;渗透率最大为9.700 mD,最小为0.006 mD,平均为0.745 mD,中值为0.214 mD。油藏没有统一的油水界面,油水分异不明显,储层内油水混储,总体上长6 油藏为典型的岩性油藏。截至2022 年2 月,共有油井开井190 口,水井开井71 口。平均单井日产液2.71 m3,平均单井日产油1.56 t,平均含水37.2%。

区块注水开发经历3 个阶段。(1)天然开采阶段:2008 年1 月--2010 年9 月,处于天然开发阶段,随着新井的逐渐增加,产量逐渐上升;(2)规模注水阶段:2010 年9 月--2015 年7 月,随着油井投产及注水井不断投注,注水井注水量不断增加,以后保持相对稳定;(3)适度温和注水调整阶段:2015 年7月至今,油水井开井数基本趋于稳定后,注水效果较好,产量稳定,且含水上升平稳。

3.2 主要做法与效果

适度温和注水策略:根据油层展布和见水特征进行矢量化井网完善,与国内同行具有相同的认识[20];剖面上采用精细分层注水,前期笼统注水、后期结合吸水剖面测试结果进行分层注水开发;根据本文建立的适度温和注水图版确定注水井注水强度,控制注水强度在0.85~1.20 m3/(d·m)。对油井进行差异化井底流压控制,抽油泵沉没度控制在100~150 m,优化注采压差的思路就是使一个注采井组内各个方向上油井的见水时间尽量一致,达到平面上油井同步受效、提高注水平面波及面积的目的。

根据文献[21-22]含水率与采出程度评价方法对开发调整进行效果评价,适度温和注水技术的应用使得区块采收率从20%提高到24%,提高了4 个百分点(图11)。

图11 ZC 区块注水开发效果评价Fig.11 Evaluation of water injection development effect in ZC Block

4 结论

(1)ZC 区块4 块岩芯均在存在最佳的驱替速度,使得岩芯驱油效率最高,实验中最佳驱油效率集中在驱替速度为0.06~0.08 mL/min。矿场实践中,控制注水强度在0.85~1.20 m3/(d·m),抽油泵沉没度控制在100~150 m,开发效果明显变好,水驱采收率从20%提高到24%。

(2)低渗致密油藏注水开发中控制注水强度,充分发挥渗吸-驱替双重作用对提高水驱采收率具有重要意义。本次研究通过在经典的B–L 方程中考虑毛管力曲线对渗吸作用进行表征,与实际油田开发中渗吸规律特征存在一定差异,下一步还需对渗吸规律在数值模拟中的表征应用进行深入研究。

符号说明

Krw2--水相相对渗透率,%;

fw2--出口端含水率,%;

qt--注水速度,m3/d;

μw--水相黏度,mPa·s;

L--岩芯长度,m;

V--累计注入量,PV;

A--渗流截面积,m2;

K--绝对渗透率,D;

Δp--岩芯两端压差,MPa;

Kro2--油相相对渗透率,%;

μo--油相黏度,mPa·s;

pc--毛管压力,MPa;

Sw--含水饱和度,%;

x--流动距离,m;

Wi--累计注水量,m3;

fw--含水率,%;

λw--水相流度,D/(mPa·s);

λw--油相流度,D/(mPa·s);

A1--储层截面积,m2;

vf--前缘推进速度,m/d;

t--时间,d;

Swf--前沿含水饱和度,%;

Ro--采出程度,%;

Np--累计产油量,m3;

L1--储层长度,m;

φ--孔隙度,%;

Swcc--初始可流动含水饱和度,%。