晚更新世以来南极罗斯海陆坡沉积物岩芯常量元素地球化学特征及其古环境意义

李国刚,李云海,布如源,季有俊,李薏新,赵晓,李超,段琳娜

1. 自然资源部北海局北海海洋工程勘察研究院,青岛 266061

2. 自然资源部第三海洋研究所,厦门 361005

3. 自然资源部第二海洋研究所,杭州 310012

南极作为地球表面的两大冷源之一,是全球气候变化的重要驱动器和响应器,其特殊的地理位置、环境和气候决定其在全球气候变化和地球系统科学研究中具有不可替代的重要地位。罗斯海作为南极第二大海湾,其南部邻近地球最大的冰架-罗斯冰架,由于冰架进退对气候响应敏感[1-4],近年来罗斯海周边成为全球气候变化及海洋环境演化等研究的热点区域,各国学者开展了包括地貌学、冰川学以及古海洋学等多学科研究,在重建该地区晚第四纪古海洋、冰川(冰盖/海冰)和气候演变历史等方面取得了一些成果[5-9]。

海洋沉积物是记录气候变化信息的有效载体,化学元素作为组成沉积物的基本成分,是恢复和重建古环境变化的重要代用指标之一[10-12],近年来在罗斯海古气候研究中得到了广泛的应用[13-15]。Monien等利用元素定量和XRF扫描数据,对采集于罗斯海麦克默多湾的AND-1B岩芯进行研究,区分了沿岸不同的火成岩物源,并识别了晚中新世以来的气候变化信息[13]。Damiani等对罗斯冰架下岩芯开展了沉积物和重矿物化学元素分析,认为沉积物化学组成反映了矿物来源的变化,可用于冰盖和冰流演变重建[14]。Pistolato等对采集于罗斯海陆坡的3个岩芯开展了包括地球化学在内的多指标研究,揭示了该区晚第四纪以来的冰期/间冰期演变历史和驱动因素[15]。

随着中国第5个南极考察站在罗斯海沿岸选址建设,中国对罗斯海调查也日趋深入,采集了一批高质量的海洋沉积物样品,在古气候、古环境研究中取得了一批成果[16-19]。中国第32次南极考察在罗斯海陆坡获取了ANT32-RA05C岩芯,Li等利用古地磁、230Th等手段对该岩芯进行了地层年代学研究,并利用多指标进行环境演变验证[19]。本文在上述基础上,重点通过化学元素定量测试和高分辨率XRF岩芯元素连续扫描等手段,分析岩芯常量元素地球化学特征,探究其控制因素,结合岩性组成等指标,探讨化学元素对罗斯海陆坡扇区古气候演化的响应,该研究对重建南极罗斯海晚更新世气候演化,深化该区古环境认识有重要意义。

1 研究区概况

罗斯海是南太平洋深入南极洲的边缘海,位于158°W~170°E,西靠维多利亚地,东临玛丽伯德地,南界为罗斯冰架(图1)。罗斯海陆架地形起伏,浅滩、海槽相间分布,为冰流蚀刻冲刷造就的典型冰川地貌[6,20]。罗斯海陆架平均水深530 m,向外水深迅速增大过渡到陆坡,直至进入水深约3 000 m的边缘海盆[21]。

图 1 罗斯海研究区概况图海洋环流引自参考文献[25-26],EDC:EPICA Dome C冰芯见文献 [28]。Fig.1 The study area in the Ross SeaCirculation system is from references [25-26]; EDC, EPICA Dome C ice core is from reference [28].

作为南极地区浮冰较少、最容易接近的边缘海之一,罗斯海曾是早期南极大陆探险的起点,其海冰为季节性海冰。寒季(3—11月),罗斯海陆架基本冰封,海冰扩展到近60°S的外边缘海;暖季(12月至次年2月)海冰融化,西岸维多利亚地和东岸的玛丽伯德地基岩裸露。基岩类型包括不同时期的花岗岩、变质岩以及火山碎屑岩等[22-24]。

罗斯海78°S以南为罗斯冰架,主要由东南极冰盖和西南极冰盖供给[1]。晚更新世以来,罗斯冰架曾发生多次进退,末次冰盛期冰架接地线扩张到陆架边缘附近[7,9]。罗斯海外海表层环流主要由受西风驱动的南极绕极流、受极地东风驱动的南极陆坡流和夹于两者之间的顺时针罗斯环流组成[25-26]。罗斯冰架消融过程中会出现冰山的崩塌脱离,冰山和大冰块在洋流和表层风场驱动下向陆架和开阔洋区卸载大量冰筏碎屑[27]。

2 材料和方法

中国第32次南极科学考察在罗斯海中部陆坡扇区采集到沉积物岩芯ANT32-RA05C,取样位置176°00′51″W、74°57′25″S,水深1 878 m(图1),样品长度为280 cm。室内将岩芯剖开,在自然资源部第一海洋研究所利用COX Itrax岩芯扫描仪对岩芯进行XRF元素扫描。扫描步长5 mm,扫描时间30 s,获得Al-U元素扫描强度。随后,按照2 cm的间距对岩芯分样,后续进行化学元素定量组成、冰筏碎屑、激光粒度和生物硅含量等测试。

化学元素定量测试中,元素Si测定采用重量法,测试方法参考GB/T 14 506.3-2010,其余常量元素采用美国赛默飞iCAP6300全谱直读等离子体发射光谱仪(ICP-OES)测试:样品烘干后,研磨至200目以下,经硝酸和氢氟酸高温消解,蒸干后加入铹内标,稀释定容后上机测试。采用标准物质GSD-9对测试实施质量控制,回收率95%~105%,重复测试相对标准偏差<5%。本测试在自然资源部第一海洋研究所海洋地质与成矿作用重点实验室完成。化学元素定量分析间距为4 cm,获得数据70组。

冰筏碎屑含量测定采用筛分法:将10~15 g已知重量的干样充分浸泡,分别过63、250 μm标准筛,称重后计算各粒级百分含量,由于岩芯钙质生物含量极低,可忽略钙质壳体对粗碎屑的影响。激光粒度测试采用Microtrac S3500激光粒度仪:取1 g不含砾石的湿样浸泡,经去除有机质、碳酸盐后,洗盐、分散,上机测试。以上测试在自然资源部北海局岩土工程实验室完成,测试间距2 cm,获得数据140组。

生物硅含量测定采用碳酸钠提取法:样品经烘干、研磨、去除有机质和碳酸盐、干燥等预处理,加入2 mol/L的Na2CO3混合均匀后置于恒温水浴反应,定时提取上层清液,使用UV2802PCS紫外可见分光光度计测试Si含量。该项测试在中国海洋大学岩矿鉴定与沉积物分析实验室完成,分析间距2 cm,获得数据140组。

由于高纬度海区碳酸盐保存较差,岩芯缺少足够的放射性碳测年材料(有孔虫、贝壳等),无法开展14C和氧同位素地层学定年,在此采用地磁场相对古强度(relative paleomagnetic intensity, RPI)和230Th同位素方法联合确定年代框架,测年方法和结果参照Li等[19]。

3 结果

3.1 岩性组成特征

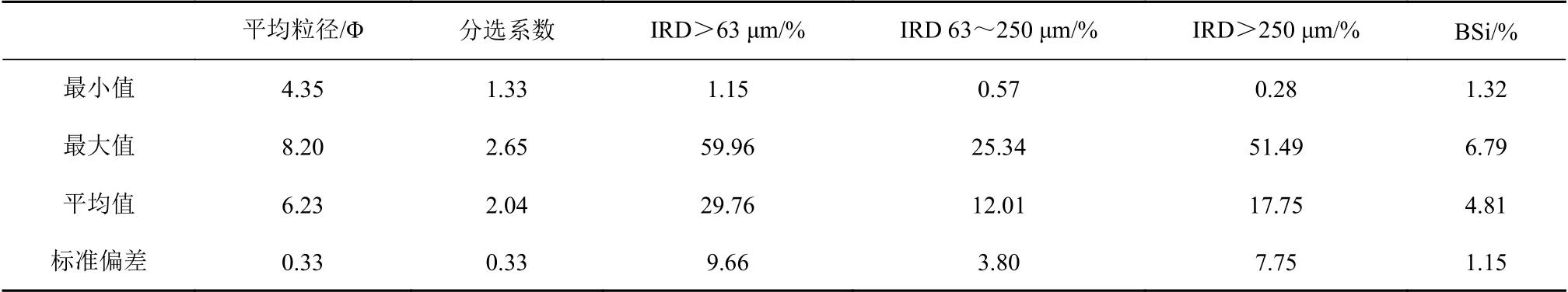

罗斯海沉积物以泥质混杂沉积为代表的冰海沉积物为主[9],主要由陆源细粉砂和黏土、生源物质、冰筏碎屑3种组分组成[22]。为确定ANT32-RA05C岩芯岩性组成,室内分样后开展激光粒度、冰筏碎屑(IRD)和生物硅(BSi)含量测试,结果统计如表1。

由于激光粒度仪测量上限为2 mm,挑选不含砾的细粒部分开展激光粒度测试,结果显示,平均粒径范围4.35~8.20 Φ,平均为6.23 Φ,分选系数为1.33~2.65,平均2.04,分选差。依据福克分类法,沉积物类型以砂质泥为主。

IRD作为反映冰山漂移和冰盖演变、指示气候变化的重要指标,在南北极古海洋学研究中大量运用,通常把粒径>63 μm作为IRD的指示粒级,同时>250 μm也有指示意义[29-30]。全样冰筏碎屑结果表明IRD含量较高,其中IRD(>63 μm)平均29.76%,IRD(>250 μm)平均17.75%。另外,岩芯还有一定量生源物质,BSi含量1.32%~6.79%,平均4.81%。根据分样现场观察的岩芯特征,结合测试数据,岩芯ANT32-RA05C岩性可大致分为3层(图2):

图 2 岩芯岩性深度剖面Fig.2 Distributions of grain size and component of the core

表 1 岩芯粒度参数、冰筏碎屑和生物硅含量Table 1 Statistics of grain size parameters, IRD, and BSi contents

(1)0~16 cm:褐色冰海沉积物,本段为整个岩芯冰筏碎屑含量最高、分选最差的层位。IRD(>63 μm)平均含量为40.98%,IRD(>250 μm)平均含量为31.44%,分选系数普遍大于2,BSi含量1.69%。本层常见棱角—次棱角状的大颗粒砾石碎屑,直径最大可达8 cm。

(2)16~52 cm:以细粒的黄褐色粉砂和黏土为主,本段沉积物粒度较细,分选较上段明显转好。IRD(>63 μm)含量10.83%,BSi平均含量3.69%。26~32 cm层粒度稍粗,其中28~30 cm层IRD(>63 μm)含量可达29.61%。

(3)52~280 cm:岩性变化不大,基本为橄榄灰色冰海沉积物,分选起伏较大,仍为差分选。IRD(>63 μm)平均含量为32.14%,IRD(>250 μm)平均含量为18.82%,本段常见0.5~4 cm不等的砾石。BSi平均含量5.21%。

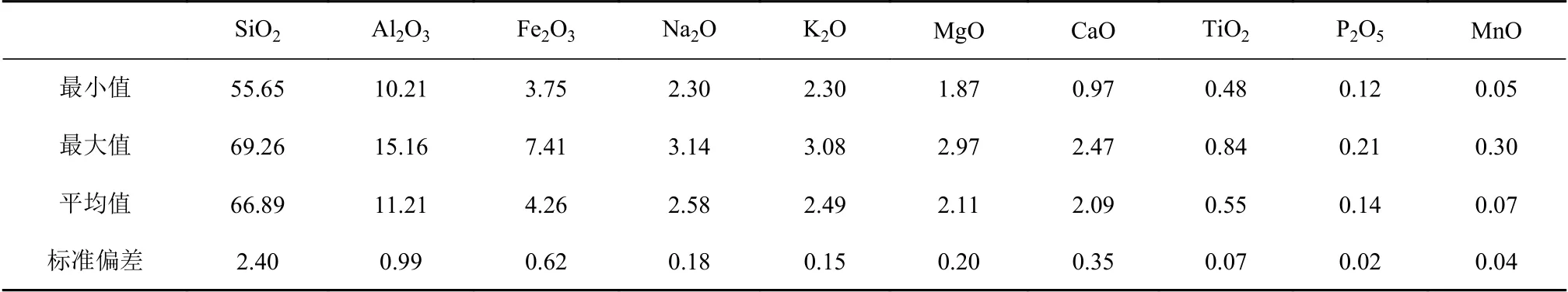

3.2 常量元素定量结果

对70个层位沉积物样品进行化学组成定量测定,将常量元素换算为氧化物,结果见表2。各常量元素中含量最高的为SiO2,含量为55.65%~69.26%,平均为66.89%,Al2O3含量次之,为10.21%~15.16%,平均11.21%,其他依次为Fe2O3>Na2O>K2O>MgO>CaO>TiO2>P2O5>MnO,其中TiO2、P2O5、MnO含量小于1%。常量元素配分类型不同于上地壳元素丰度。

由元素深度剖面来看(图3),各常量元素随深度波动起伏,剖面形态大致分为3种类型:第1种以SiO2、CaO为代表,其在0~12、52~280 cm等粗粒混合冰海沉积物中含量较高,而12~25、32~52 cm细粒层含量较低;第2种以Al2O3、Fe2O3、Na2O、K2O、MgO、TiO2、P2O5等为代表,分布趋势大致与前者相反,其中Na2O、P2O5等在部分区间表现出不同的含量细节,指示其不同的化学赋存形式;第3种以变价元素Mn为代表,MnO在岩芯上部的8~10 cm层含量最高,向上、向下递减。

表 2 岩芯常量元素含量Table 2 Statistics of major elements contents in core%

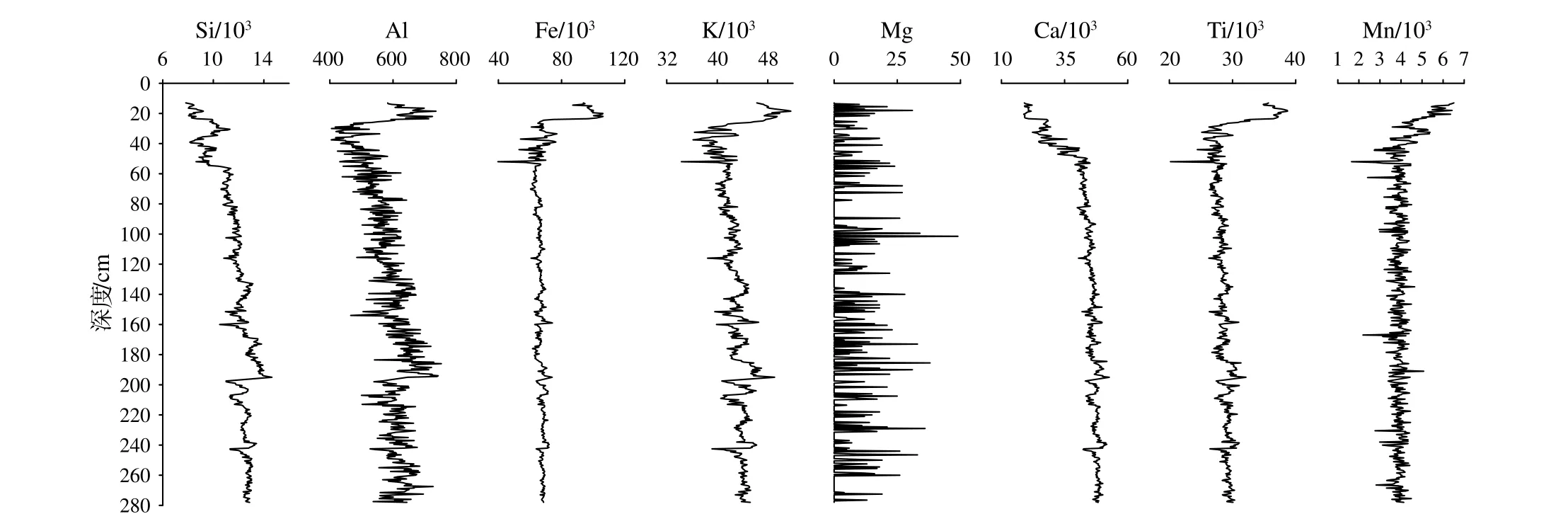

3.3 XRF元素扫描结果

室内对岩芯剖面进行平整处理,除顶部13 cm含有大块砾石无法开展XRF元素扫描测试外,其余层位按5 mm扫描步长开展测试,获得数据525组。部分常量元素强度的深度剖面见图4,其中Si、Fe、K、Ca、Ti等扫描强度高,变化稳定、连续性好,Al、Mn扫描强度量级较小,虽然层间低幅波动,但仍可识别出趋势性,而Mg扫描强度极小,且不连续。各元素XRF扫描强度在岩性特征层位也有明显反映,如12~25 cm细粒层,Si、Ca扫描强度较小,而Al、Fe、Ti、Mn等扫描强度显著升高。

图 3 岩芯常量元素深度剖面Fig.3 Changes in major element content of the core

图 4 部分常量元素XRF扫描强度深度剖面Fig.4 Changes in XRF element scanning intensity of major elements with depth

将XRF扫描强度与常量元素定量测试数据进行比对(图5),各元素XRF扫描强度与元素定量数据显示出不一致的相关性,其中Si、Fe、Ca、K、Ti两种方法结果呈正相关(相关系数为0.338~0.861),且均通过了0.01水平的相关性检验,而Al未表现出明显的相关性。XRF元素扫描具有分辨率高、测试快、成本低等优势,但沉积物含水量、孔隙度、矿物组成等影响扫描结果的准确性[31]。ANT32-RA05C岩芯沉积物富含粗粒碎屑,测试表面的粗糙、不均匀等因素导致部分XRF元素结果不能很好地与定量测试数据对比,但Si、Ca等元素含量相关性较高(r>0.6),可以用作古环境高分辨研究。

图 5 常量元素XRF扫描强度与定量测试相关散点图Fig.5 Relationship between XRF element scanning intensity and quantitative element measurement

4 讨论

4.1 常量元素的控制因素

沉积物的化学元素反映了岩性成分与矿物组成等信息,同时又受沉积环境影响[14]。为讨论化学元素之间的内在联系,探讨元素物源或沉积环境指示意义,对常量元素、BSi和IRD等参数进行相关性分析,结果见图6。

作为含量最高的元素Si,除与Ca、BSi、IRD呈正相关外(图6),与其他元素,如Al、Fe等,均呈负相关。由于Si在化学组成中占主导地位,其含量变化对其他元素起“稀释作用”。沉积物中的Si主要来源于陆源和生物源两部分,前者表现为石英碎屑和硅铝矿物(如长石、黏土矿物等),后者表现为硅藻、海绵骨针等生物沉积形式[19],其中陆源的长英颗粒是绝大多数岩石的组成矿物,具有较强的抗风化能力,可在冰川磨蚀下富集,是IRD的主要成分[23,32]。另外,相关性分析也显示,SiO2与Al2O3呈高度负相关,说明硅铝矿物比例较低,但考虑到岩芯较高的IRD含量(平均含量达29.76%),认为元素Si主要以石英的形式存在,符合碎屑矿物初步鉴定结果(未发表的数据)。

图 6 部分常量元素及BSi、IRD相关散点图Fig.6 Relationship of some major elements with BSi and IRD

BSi为硅藻、海绵骨针硅质生物骨骼残骸中非晶质的二氧化硅,高纬度低温海洋有利于BSi的保存,是古生产力最直观的替代指标[33],而CaO则为钙质生源沉积的指示元素,两者与SiO2呈正相关,指示了元素Si也与生源沉积存在联系。岩芯中BSi含量为1.32%~6.79%,体现了元素Si在生源部分的赋存。

Al、Ti在表生作用中比较稳定,是代表陆源碎屑物质的指标[34-35]。Al、Ti与Fe、K、Mg、Na等大多数元素呈正相关,表明以上元素主要来自于陆源,广泛在黏土矿物和轻重矿物中存在。Al、Ti等元素又与IRD呈不同程度的负相关,则说明上述元素在小于63 μm的细粒沉积中更为富集,如细粒段12~25 cm富含黏土粒级和Al、Fe、Mg、K等元素,推断以高纬度代表性黏土矿物伊利石、绿泥石为主,这与前人研究结果一致[36-37]。

变价元素Mn与其他元素相关性一般,显示出独特的化学特性。Mn常用做指示氧化还原环境[38],还原条件下以可溶解Mn2+的形式存在,氧化条件下则呈Mn4+沉淀在沉积物中。Mn2+在地层中可随氧化条件迁移[39],从垂向剖面来看,富氧海水可穿透至海底8~10 cm,导致MnO2在此富集。

4.2 常量元素对环境的指示

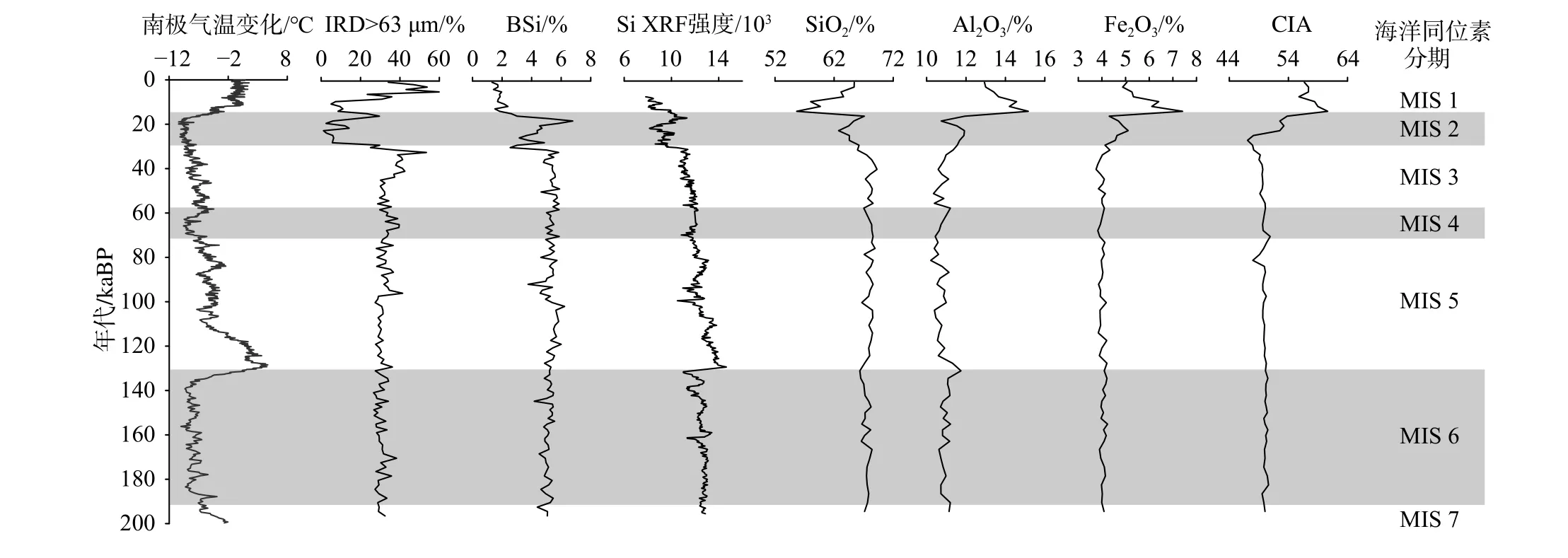

依据古地磁、230Th等方法建立年代框架[19],ANT32-RA05C岩芯底部可识别最早至MIS 7末以来的沉积记录。在此,我们选取元素含量最高的SiO2、Al2O3、Fe2O3与不同的环境代用指标进行同年代框架下的比对(图7),以讨论化学元素的指示意义。环境代用指标分别选取南极气温变化、IRD、BSi和化学风化指数(CIA),其中,南极气温变化曲线依据东南极EDC冰芯高分辨率氘同位素变化推算[28],IRD指示冰山卸载输入水平[29],BSi指示海洋初级生产力输入水平[40-41],CIA指示源区化学风化程度[42]。

其中,CaO*为硅酸盐矿物的摩尔含量。

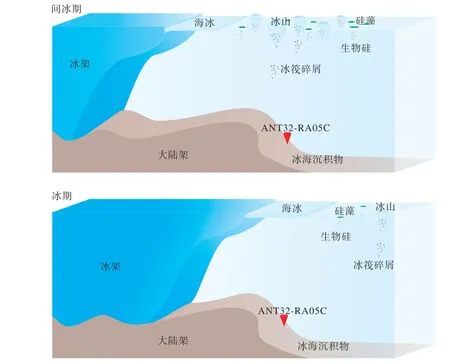

对混杂沉积组分而言,无论以石英为主的IRD,还是以硅藻为代表的海洋生产力,其对气候变化均为正响应—间冰期、气候转暖时,冰川大量崩塌融化,IRD输入升高[30],同时升温导致表层水温升高,季节性海冰范围缩小,有利于初级生产力的生长,使生源输入升高[15,43];相反,冰期、气候转冷时,冰川稳定,冰架、海冰范围扩大,使IRD输入和初级生产力同时受限(图8)。IRD和硅质初级生产力对气候变化响应一致,且均以高Si含量为特征,其在晚更新世以来的气候框架下有较好的体现。

图 7 化学元素及环境指标年代剖面对比Fig.7 Comparison in variations of elements and environmental proxies

图 8 气候变化与冰山、初级生产力输入关系示意图间冰期:气温升高,冰山崩塌,冰架和海冰规模减小,初级生产力繁盛;冰期:气温降低,冰架和海冰规模扩大,冰架稳定,初级生产力受限。Fig.8 Relationship of climate change with icebergs and primary productivity inputsIn interglacial periods, air temperature rises, icebergs collapse and melt, ice shelves and sea ice shrink, and primary productivity flourishes; In glacial periods,air temperature decreases, ice shelves and sea ice expand and remain stable, and primary productivity is restricted.

根据EDC冰芯研究,自MIS 7末以来南极气温有多次起伏波动[28],各化学元素及环境指标对此均有反映。具体而言,MIS 6期间气温波动平缓,各参数波动起伏。MIS 6/5界线处,南极气温显著增高,分辨率较高的Si元素XRF扫描强度表现为显著增强。MIS 5–MIS 2期间,南极气温波动下降,Si元素XRF扫描强度也显示出一致的变化特征。考虑到BSi与SiO2含量相关性更好,推测此时Si的波动主要反映了初级生产力的变化。MIS 6–MIS 3期间,Al、Fe等元素主要赋存于细粒中,含量大致稳定。CIA值较小,指示源区处于低等风化水平,反映寒冷、干燥的气候环境。

随着气温持续下降,进入MIS 2后,IRD、BSi输入显著降低,Si元素含量(XRF扫描强度或SiO2含量)也相应的显著降低。末次冰盛期后,气温急剧增高,源区组分化学风化增强,IRD、BSi输入增强,对应Si元素含量再度升高。Al、Fe趋势则与之相反,显示与Si“此消彼长”的对应关系。

进入全新世初期,南极升温短暂停止,IRD、BSi输入降低,Si元素含量又处于较低的水平,此时沉积物粒度较细,以富含Al、Fe、K等元素的黏土矿物为主。随着全新世暖期气温的持续升高,源区化学风化明显增强,冰筏输入也达到最为强盛的阶段,期间出现最盛的IRD事件。受冰筏颗粒的稀释影响,BSi在MIS 1期间处于低值,此时Si元素主要反映了IRD贡献。

5 结论

(1)对采集于罗斯海外陆坡扇区的岩芯ANT32-RA05C进行测试研究,岩性结果表明,岩芯以混合冰海沉积物为主,分选差。沉积物含有大量的冰筏碎屑,其中IRD(>63 μm)平均含量为29.76%,IRD(>250 μm)平均含量为17.75%,并有一定量的硅质生物沉积,BSi平均含量4.81%。

(2)岩芯ANT32-RA05C化学元素定量测试结果表明,沉积物各常量元素中含量最高的为SiO2(66.89%),其次为Al2O3(11.21%),其他依次为Fe2O3>Na2O>K2O>MgO>CaO>TiO2>P2O5>MnO。对比XRF元素扫描强度与定量结果发现,Si、Ca等元素相关性较高,可用作高分辨率古环境研究。

(3)相关性分析表明,元素Si主要来源于陆源碎屑(石英)和硅质生物沉积(生物硅),Ca主要为生物源,Mn分布受氧化还原条件控制,其余元素受陆源控制。自MIS 7末期以来常量元素含量变化与南极气候具有良好的对应关系,主要反映了气候对物源和环境的控制—气候转暖通常对应于冰山和初级生产力输入增强,气候转冷对应于冰山和初级生产力输入受限。

致谢:感谢中国第32次南极考察全体队员在海上取样期间的大力帮助,感谢中国极地研究中心提供的样品。自然资源部第一海洋研究所陈志华研究员、唐正副研究员、朱爱美高级工程师,中国海洋大学刘明正高级实验师在样品处理、测试方面提供了帮助,在此深表感谢。

——卡文迪什测定万有引力常量