长江中下游近10年冬小麦区试主要农艺性状演变分析

温明星,李东升,陈 琛,郭 瑞,姚维成,申雪懿,刘家俊,邓 垚

(1江苏丘陵地区镇江农业科学研究所,江苏 句容 212400;2江苏省作物基因组学和分子育种重点实验室/扬州大学农学院,江苏 扬州 225009)

0 引言

长江中下游为中国第二大小麦产区,属中国三大优质专用小麦产区之一的优质弱筋小麦主产区,约占全国小麦种植面积的15%[1-2],包括湖北、安徽、江苏3省的沿江和沿淮地区。由于该区气候湿润,灌浆期间降水量较多[3-4],其遗传改良是一项艰巨的任务。因此,掌握该麦区总体育种现状和品系演变特征,对该区小麦育种、区域布局和规模化生产均具有重要指导意义。

目前,已有不少学者从不同角度对国家和省级区试小麦品系的产量和农艺性状的遗传规律进行报道。陈士强等[5]认为长江中下游麦区高产群体的有效穗数为450万~525万穗/hm2,千粒重40 g以上,穗粒数40~45粒。李楠楠等[6]对2017—2018长江中下游冬麦区6份材料13个主要农艺性状进行综合分析和评价,认为穗数、穗粒数、全生育期、湿面筋和吸水率变异系数较大,粗蛋白、稳定时间变异较小。温明星等[7]分析了2008—2018长江中下游区试130个品系品质,发现该区域品质育种趋向中弱筋。戴宝生等[8]对2019—2020年该区域27个参试小麦进行分析,认为小麦单产的提高必须保持千粒重、穗粒数和有效穗数的同步提高,同时兼顾株高和全生育期。姚金保等[9]采用AMMI模型对江苏省农科院科企小麦联合体区试15个品种在22个试点的产量数据进行分析,结果表明品种对试点具有特殊适应性。但近年来小麦主要农艺性状演变分析尚无系统性研究。

本研究以2012—2021年度国家小麦区试长江中下游组参试品系的主要农艺性状为依据,分析了产量、构成产量的三要素、株高和全生育期等相关性状的演变特征,旨在为该区域小麦新品种选育和生产推广提供科学参考及技术支撑。

1 材料和方法

1.1 研究材料

2012—2021年共10年的长江中下游小麦区域试验参试品系的数据,来源于全国农业技术推广服务中心区试年度总结资料(表1)。每年大约11~26个品系参加年度区试,共212份材料(不含对照),试点数19个左右,各试点均采用随机区组法排列,设置3个重复。10年间共涉及2个对照品种,其中2012—2013年为‘扬麦158’,2014—2021年为‘扬麦20’。

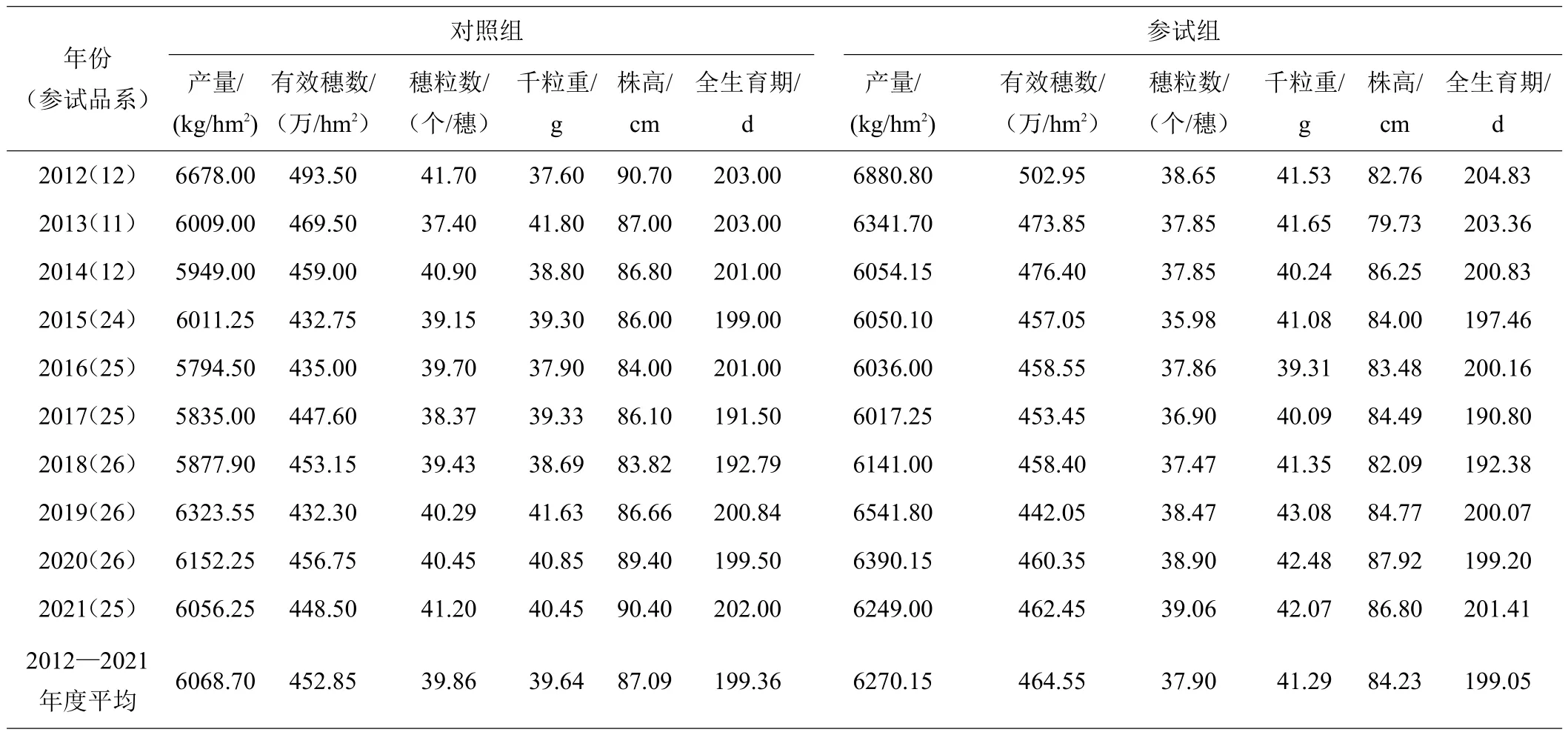

表1 2012—2021年度长江中下游冬小麦区试参试品系

1.2 研究方法

每年的研究材料分为对照组和参试组,期中参试组为不含对照的所有参试品系。利用SPSS 20.0对单位面积产量、有效穗数、穗粒数、千粒重、株高和全生育期等6个性状进行统计分析,依据各性状的平均值绘制折线图和相关性分析。

2 结果与分析

2.1 参试品系主要农艺性状的统计分析

根据描述性统计显示(表2),212份参试品系材料主要农艺性状具有较丰富的表型变异,变异系数为2.15%~5.54%,具体表现为千粒重>穗粒数>产量>株高>有效穗数>生育期,表明千粒重遗传改良更受重视、生育期育种改良更为稳定。其中产量为(6244±304)kg/hm2,最高的是2012年的‘庆丰188’,为7413 kg/hm2;最低的为2017年的‘扬富麦101’,为5366.00 kg/hm2。有效穗数为(461±22)万/hm2,最多的是2012年的‘庆丰188’,为543.00万/hm2;最少的是2019年的‘隆垦616’,为420.00万/hm2。穗粒数为(37.87±2.02)个/穗,最多的是2021年的‘隆麦213’,为44.40个/穗;最少的是2015的‘宁10161’,为32.60个/穗。千粒重为(41.33±2.29)g,最大的是2019年的‘宁13134’,为47.50g;最小的是2017年的‘扬13G24’,为35.40 g。株高(84.50±4.04)cm,最高的是2021年的‘宁红15103’,为93.50 cm;最低的是2015年的‘亿麦16’,为73.00 cm。生育期为(198.28±4.27)天,最长的是2012年的‘襄麦55’,为211.00天;最短的是2017年的‘乐麦G1302’,为189.30天。

表2 2012—2021年度长江中下游冬小麦区试主要农艺性状的描述性统计

2.2 相关性分析

不同性状间的相关性分析表明,各农艺性状间存在不同程度相关性(表3)。其中,千粒重与产量呈显著正相关,与穗粒数极显著负相关,与生育期显著负相关,其余性状间相关性均不显著。说明产量构成要素中仅千粒重对产量贡献较大,生育期越长反而不利于形成较高的千粒重。此外,穗粒数与千粒重较难以协同提高。

表3 主要农艺性状的相关性分析

2.3 主要农艺性状演变分析

将212份参试品系主要农艺性状进行比较,考察其在不同年份的演变特征(表4)。结果表明,产量在参试品系中先减后增,总体变化不显著,说明产量育种遇到较为明显的瓶颈。2012—2021年度,参试品系产量比对照具有不同程度的提高。其中,对照组的年度平 均 产 量 为 5794.50~6678.00 kg/hm2,总 平 均 为6068.70 kg/hm2;参试组的年度间平均产量为6017.25~6880.80 kg/hm2,总平均为6270.15 kg/hm2,2013年参试组的产量增幅最大,为5.54%。

表4 2012—2021年度长江中下游冬小麦区试主要农艺性状

产量三要素中,有效穗数呈现出较为明显的降低趋势。10年间,对照组和参试组有效穗数分别减少45.00万/hm2、40.50万/hm2。其中,对照组的有效穗数年度间平均为432.30~493.50万/hm2,10年总平均为452.85万/hm2;参试组的年度间平均有效穗数442.05~502.95万/hm2,总平均为464.55万/hm2。

穗粒数年度间表现为先降后增,总体缓慢增长,表明育种家对此较为重视。对照组年度间穗粒数降0.50个/穗、参试组增加0.41个/穗。其中,对照组的穗粒数年度间平均为37.40~41.70个/穗,总平均为39.86个/穗;参试组穗粒数平均为35.98~39.06个/穗,2012—2021年度间总平均为37.90个/穗。

千粒重在10年间总体表现为增长态势。具体为:对照组千粒重年度间平均为37.60~41.80 g,总平均为39.64 g,年度间提高4.20 g;参试组年度间千粒重平均为39.31~43.08 g,总平均为41.29 g,年度间增加3.77 g。

株高在2012—2021年度间呈现缓慢增加趋势。对照组年度平均株高为83.82~90.70 cm,总平均为87.09 cm;参试组年度间平均株高为79.73~87.92 cm,总平均为84.23 cm。10年间,参试组的株高均低于对照组,说明育种家有目的进行矮化育种。

生育期在2017—2018年度间稍微降低之外,其余年份基本保持平稳。对照组年度间平均生育期为191.50~203.00天,总平均为199.36天;参试组年度间平均生育期为190.80~204.83天,总平均为199.05天。参试组生育期与对照组生育期年度间基本相同,可见全生育期遗传改良成效不显著。

3 讨论

3.1 主要农艺性状的相关性分析

不同生态区小麦品种高产性状的育种目标和产量性状演化存在一定差异。庄巧生[10]、盖钧镒[11]研究表明,中国北部冬麦区早春温度回升较快,穗分化时间短,因而该区品种穗型小;东北春麦区要求选育生长发育具有前慢后快,对光照反应敏感的类型;长江中下游冬麦区冬季温度高,没有明显的越冬期,穗分化时间长,利于形成大穗品种。因此,根据育种目标协调与产量相关的性状对提高品种的产量至关重要。本研究发现,2012—2021年间长江中下游区试参试品系千粒重与产量呈显著正相关,与穗粒数极显著负相关,与生育期显著负相关,其余性状间无显著性相关。因此,适当提高千粒重、降低穗粒数和培育早熟品种是该麦区提升产量的关键。李式昭等[12]则认为,长江上游穗粒数的增加是其产量增加的关键因素,与本研究结果不尽相同,可能与生态区差异和不同试验材料有关,如长江中下游小麦生长后期多雨潮湿,是小麦赤霉病和白粉病的重发区,如生育期延迟会对产量造成严重不利影响[13]。

3.2 主要农艺性状的演变特征

明确品种演变过程中遗传改良的有效指标和限制因素,可为制定高产育种研究策略提供有效指导[14]。伍玲等[15]总结1997—2007年间通过四川省区试审定的72个小麦品种,认为该省区试平均产量水平介于5000~5500 kg/hm2之间,品种产量和有效穗数逐年增加;蒋云等[16]分析2006—2017年四川省小麦区试产量性状的演变规律,发现单产、穗粒数、千粒重均得到提升,有效穗数、株高变化不大;黄兴蛟等[17]对2014—2019年山东省小麦高产区试459个参试品种的产量及农艺性状进行分析,认为只有穗数得到增加,穗粒数、千粒重和株高总体下降,生育期变化不大;张运校等[18]利用2015—2018年黄淮冬麦区北片国家区试中32个小麦品种,分析其产量及构成因素,认为有效穗数对产量的贡献最大,其次是千粒重;李丽丽等[19]对2013—2015年国家黄淮北片小麦区试品种进行主成分分析,发现穗粒数和生育期处于升高趋势,千粒重和穗粒数则降低。本研究在2012—2021年间,国家小麦区试长江中下游组参试品系的产量、穗粒数和株高整体表现为随年份的推进而增加缓慢,有效穗数则明显降低,生育期比较稳定,只有千粒重呈增加趋势,总体而言,与前人研究不尽相同。这可能是由于以下原因所导致:第一,生态区差异,长江中下游地区小麦粒形成期较短,期间气候变化较大,易遭受高温逼熟等气象条件,相同品种的千粒重在环境和年际间变化较大,常成为限制产量的重要因素[20-21],现代育种家对千粒重改良高度重视;第二,试验材料和育成时间不同,该麦区是赤霉病常发区和重发区[22],也是最大稻麦轮作区,需要耐迟播早熟小麦品种[23],也给育种家指明了今后育种方向,选择更多实验样本和分析更长育种周期其结果可能不同。