从花厅墓地看南北文化交流

李桂林

(重庆市渝北区文化遗产保护中心,重庆 401120)

0 引言

花厅遗址位于江苏省新沂市西南18千米处海拔69米的马陵山丘陵坡地,因毗邻花厅村得名,于20世纪50年代被发现,从1952年至1989年先后经过四次发掘,清理墓葬80余座,出土大量的玉器、石器、陶器和骨器等。2003年由文物出版社出版《花厅——新石器时代墓地发掘报告》。2006年5月25日被公布为“全国第六批重点文物保护单位”。2006年、2011年南京博物院为探明遗址面积、内涵、分布情况和进行大遗址保护规划设计,又先后两次分别对遗址进行了勘探和试掘。

遗址大致可以分为东、南、北三区,呈现依次递进的时间序列,总面积约50万平方米,时间跨度400余年。共发现大汶口墓葬87座,随葬猪坑1座,出土玉器、陶器、石器等各类文物4300余件,在部分大墓中发现人殉。如此长跨度、大面积的史前遗址的发现较为少见。花厅遗址在发掘过程中,被分为南区和北区。南区墓地发现的23座墓葬,规模都较小,随葬品有多寡,说明当时有了一定的贫富分化,但差别还不是很大,文化性质单纯,所有可辨明文化属性的遗物都属于大汶口文化。相比于南区墓地,北区墓地的发掘更令考古界瞩目。北区共发掘了62座墓葬,其中更有10座大墓,随葬品普遍出现玉器和猪下颌,并发现数量较多的有良渚文化特征的陶器和玉制礼器,为研究南北文化交流提供了丰富的素材。

1 年代与分期

花厅墓地的年代比较明确,南区属于大汶口文化中期阶段偏早时期,北区则属于大汶口文化中期阶段偏晚时期,有的还要稍早一些,如M19。另有一部分要晚到大汶口文化晚期阶段较早时期,如M5等,其绝对年代在距今5400—4800年,大约相当于良渚文化的第一、二、三期。关于花厅墓地的分期问题,目前学界主要有两种观点。

第一种是“三期说”,以栾丰实为代表,认为“花厅墓地可粗略地划分为三个阶段,并分别与鲁南地区西夏侯一类大汶口文化一至三期相当……花厅墓葬三个阶段之间,存在着一脉相承的演变关系,这在陶器上表现得比较清楚”。

第二种是“四期说”,以燕生东、春夏为代表,认为根据典型陶器的变化规律以及随葬品的组合情况,可将花厅墓地分为四期:第一期相当于大汶口墓地早期二段;第二期相当于大汶口早期三段、良渚文化二期;第三期相当于大汶口中期四段、良渚文化三期;第四期相当于大汶口二期四段、五段,并且指出,第一期、第二期与第三期、第四期分别代表着花厅墓地的两大发展阶段,即属于大汶口文化中、晚期前段。两种观点都是以陶器的演变规律作为划分的标准,而每期的墓葬都能体现出一定的级差性,其中中型、小型墓葬并存,抑或是大型、中型、小型墓葬并存,而且各期之间反映在文化因素上也没有明显的差异。

2 文化因素分析

花厅墓地包含的文化因素主要有大汶口文化因素、良渚文化因素,此外,还有学者提出花厅墓地的陶器中应含有“大汶口—良渚折中型陶豆”和“大汶口—薛家岗折中型陶豆”,并认为折中型陶器是兼有两个考古学文化陶器特质的新产品。

花厅墓地中属于大汶口文化的因素主要有:①墓坑内填土比较松软,并夹杂有细小的红烧土颗粒,这也是鲁中南地区一些大坟口文化墓地的共同特点。②墓地中可见随葬猪下颌骨、整猪及家犬的现象,这是大汶口文化葬俗的又一特点。③随葬陶器绝大部分与大汶口文化陶器相同,只有一小部分与太湖地区良渚文化相似。泥制陶器上常饰镂孔、刻画等,夹砂陶器上常饰附加堆纹、篮纹等。

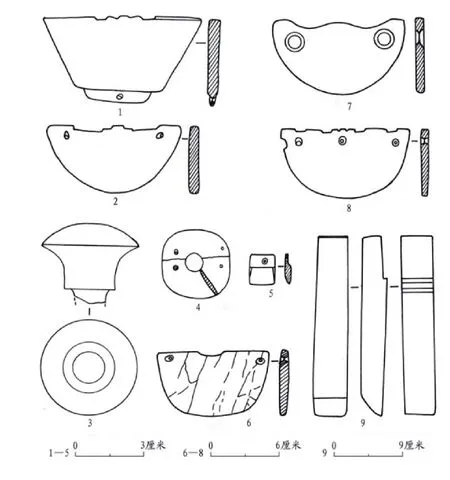

花厅墓地中属于良渚文化的因素主要有:①花厅墓地北区墓葬中的殉人现象,殉人现象见于良渚文化较早的多处墓地之中,而不见于大汶口文化各个时期的墓地。②花厅墓地出土玉器(图1):琮(多以镯式琮为主)、璧、钺及琮形锥状器等均与良渚文化玉器相同,为典型良渚文化玉器,并且玉器上还有阴线刻简化了的神人兽面纹,与良渚文化风格一致。③陶器中瓦足鼎、贯耳壶、贯耳罐、横贯耳高颈罐等为良渚文化常见器物。

图1 花厅墓地良渚文化因素玉器

3 文化性质

关于花厅墓地的性质,无外乎有三种观点:一是全属于大汶口文化;二是全属于良渚文化;三是南北区分属于大汶口和良渚。

第一种观点以栾丰实、王根富为代表:他们认为花厅墓地属于大汶口文化的典型遗存。花厅墓地的主要文化内涵与海岱地区同时期文化遗存相同,属于海岱文化系统,而具有良渚文化特征的陶器数量只占该墓地陶器出土总数的一小部分,并不具有主导性。花厅墓地的发掘者之一王根富也认为,花厅墓地不论是从葬俗上还是典型器物特征上分析,应属于大汶口文化系统,该墓地是“大汶口文化人”的墓地,只是曾受到太湖流域良渚文化的影响,产生了一些具有良渚文化因素的器物,但这些器物并不占主导地位。车广锦也认为花厅大墓的墓主人应是大汶口文化的显贵者,花厅的外来文化因素是大汶口文化的“花厅古国”与“良渚文化的某一古国联姻(包括结盟)的结果”。

第二种观点以张明华为代表。张明华认为花厅遗址早期曾是大汶口文化的领地,稍后良渚文化势力北上并取而代之,花厅的良渚文化墓葬证明本区已是良渚文化的统辖地。日本学者林巳奈夫经进一步探讨,指出良渚文化居民迁居大汶口文化的领域,其目的是确保控制山东南部的钻石产地,因为钻石是良渚人在玉琮上雕刻神徽所必需的工具。

第三种观点认为花厅墓地南区属于大汶口文化,北区属于良渚文化,小墓属于大汶口文化,而大墓属于良渚文化。此观点以严文明先生为代表,他还指出这种格局是良渚贵族入侵和强行占据的结果。

花厅墓地随葬陶器中以大汶口文化陶器群为主体,但也有少部分体现良渚文化风格的陶器。而花厅遗址出土的近500件玉器反映的文化面貌就更为复杂了,既有良渚文化所特有的兽面玉琮、玉琮形管、双孔大玉锛等,也有明显属于大汶口文化体系的绿松石饰、锥形器、瑗、镯等简单器形,还有良渚文化与大汶口文化所共有的如珠、管、玉片饰等,同时我们注意到良渚文化素来以随葬玉礼器为其主要风格,而花厅遗址中玉质装饰品显然是主流,两者的用玉习俗具有明显差别。

在殉葬方面,花厅墓地的殉猪、殉狗做法体现的是大汶口文化葬俗,殉人又与良渚文化的礼制相一致。所以,花厅墓地受到了南北文化因素的共同影响,体现的是南北文化之间的交流与融合。此外,从地理位置上看,花厅地处江苏淮北地区,位于大汶口文化的南缘,与良渚文化、薛家岗文化相毗邻,更多地接受和消化来自南方的文化因素也就不足为奇了。但从总体上来说,这些来自南方的文化因素并未能改变花厅遗址的文化属性。

4 南北文化交流现象产生的原因

依上文所述,花厅遗址的文化因素比较复杂,目前可以确定的是两大主体文化因素大汶口文化和良渚文化,可能还夹杂有崧泽文化、薛家岗文化乃至凌家滩文化的因素,可见5000年前的海岱文化区东夷与长江下游的太湖文化区百越族是有着一定的文化交流的。在大汶口文化早期阶段,来自南方的因素要少一些,影响所及到达的范围主要在苏北淮海一带,鲁南地区则较为少见。而在距今5000年前后,良渚文化达到全盛,在当时的各大区系文化中处于领先地位,反山、瑶山、福泉山、寺墩和赵陵山等地的祭坛、坟山和殉人大墓,就是这一时期留下的印证。同一时期良渚文化中的大汶口文化因素则少得多,并且受到不同程度的改造。到大汶口文化晚期阶段,来自南方的良渚文化因素明显减少。到大汶口文化晚期后段,地处鲁南的野店、西夏侯、陵阳河、东海峪等遗址中,良渚文化因素已经很少能再见到。相反,从南京北阴阳营遗址发现的典型的大汶口文化的鬶、盉与大口尊,以及袋足鬶在良渚文化中普遍出现等方面看,这一时期的大汶口文化在大举西进的同时,对南方的影响有所回升,这一势头一直持续到龙山文化和岳石文化时期。我们从长江两岸连续发现的王油坊类型龙山文化遗存和岳石文化因素中可以得到证明。大汶口文化在这一时期大举向域外扩张的事实表明,它取代了先前良渚文化在各区系文化中的领先地位。

大汶口文化与崧泽、良渚文化之间接触频繁,交往密切,交通路线是一个重要问题。根据张敏先生的观点,江淮东部有一个文化走廊,良渚文化通过这条走廊北上,陆庄、南荡、北邶墩等遗址的发现证实了这个观点。这也是良渚文化强势北上,与西进的大汶口文化在今徐州北部交流与融合的结果。

而严文明先生提出用“碰撞与征服”来解释这种现象产生的原因。他认为应该从双方关系的发展进程和力量消长方面来做探究。在大汶口文化前期与马家浜文化时期,南北两地的新石器文化基本处于平稳发展的阶段,从两个文化的一些重要墓地如邳县(今邳州市)刘林、大墩子、邹县野店一至三期、兖州王因、嘉兴马家浜等墓地来看,基本上都是较小的墓随葬器物很少,反映出当时的生产力水平还很低。到大汶口文化后期和良渚文化时期,生产力有了显著的发展,社会内部的贫富分化和社会地位的分化随之发生和发展起来。大汶口文化的大汶口、西夏侯、陵阳河、大朱村和良渚文化的反山、瑶山、福泉山等处都发现过大墓。其致富的原因:一是靠剥削本部落的人民,从同一墓地大中小墓葬的对比即可清楚地看出;二是靠掠夺同部族的其他部落,这从同一文化系统各遗址和墓地的对比中也可清楚看出。对财富的贪欲使他们把触角伸向过去的朋友——良渚居民,从而引发了文化之间的激烈“碰撞”。之所以作这样的解释,还因为大墓的墓主都为中青年,非正常死亡,殉葬的17人中,妇女儿童占多数,可见不是阶级对抗发展的产物,而是对战败者的无情惩罚。

还有一些学者从文化圈之间的交流融合、渗透等角度出发进行探讨。有的还认为属于大汶口文化的花厅古国可能与属于良渚文化的某一古国是有联姻(包括联盟)关系的,所以,花厅发现的众多精美的良渚器物,应是联盟或结盟的产物。

综上所述,花厅墓地所反映的南北文化交流现象是有着比较复杂的原因,这其中绝不会是某一种单一因素的作用,或许既有战争的原因也有和平交流,是多种因素共同作用的结果。

①栾丰实.东夷考古[M].济南:山东大学出版社,1996.

②栾丰实.良渚文化的分期与年代[J].中原文物,1992(3):79-87.

③栾丰实.花厅墓地初论[J].东南文化,1992(1):71-78.

④燕生东,春夏.花厅墓地的分期与文化性质[M]//山东大学考古学系.刘敦愿先生纪年文集.济南:山东大学出版社,1998.

⑤黄建秋.花厅墓地的人类学考察[J].东南文化,2007(3):6-11.

⑥南京博物院.1987年新沂花厅遗址的发掘[C]//徐湖平.东方文明之光:良渚文化发现60周年纪念文集.海口:海南国际新闻出版中心,1996.

⑦高广仁.花厅墓地“文化两合现象”的分析[J].东南文化,2000(9):25-30.

⑧郝明华.良渚文化玉器探析[C]//徐湖平.东方文明之光:良渚文化发现60周年纪念文集.海口:海南国际新闻出版中心,1996.

⑨栾丰实,袁波文.花厅墓地玉器再认识——兼论中国史前时期海岱系玉器文化的形成[J].东南文化,2020(3):134-142.

⑩车广锦.海岱地区文明起源初探[J].东南文化,1994(4):50-58.

⑪张明华.关于一批良渚型古玉的文化归属问题[J].考古,1994(4):1012-1021.

⑫林巳奈夫.良渚文化玉器纹饰的雕刻技术[C]//徐湖平.东方文明之光:良渚文化发现60周年纪念文集.海口:海南国际新闻出版中心,1996.

⑬⑮严文明.碰撞与征服——花厅墓地埋葬情况的思考[M]//王仁湘.中国史前考古论集.北京:科学出版社,1998.

⑭卢建英.花厅墓地出土玉器浅析[J].华夏考古,2009(3):48-58.

⑯南京博物院.花厅:新石器时代墓地发掘报告[M].北京:文物出版社,2003:195.