近距离下保护层开采冲击地压防治技术应用

石增柱

(开滦(集团)唐山矿业分公司,河北 唐山 063000)

近年来,随着我国煤炭开采机械化程度的提高,开采强度的增大,冲击地压发生频度激增[1-3],动力灾害不仅在深部开采时有所显现,浅部开采时显现强度也有上升的趋势,为有效防治冲击事故的发生,学者关于冲击地压的研究由机理研究逐步兼顾监测防治技术研究[4-6]。

保护层开采是针对冲击地压一项有效的、根本性的区域性防范措施,其实质是利用保护层开采的卸压作用,使上、下煤层在空间及时间上向煤体深部转移,释放采掘区域煤岩积聚的弹性能[7]。下保护层开采时势必导致上覆煤层的变形、破坏及移动,在不同区域形成支承压力升高区和卸载区[8,9]。为此,诸多学者为探究保护层开采时对煤岩的卸压作用,展开了相关研究。张佳佳[10]采用数值模拟手段,研究下保护层开采上覆煤岩体卸压效果及被保护层煤体膨胀变形规律,研究结果验证了保护层的有效卸压作用。徐学文、俞宽光[11]等在沿沟煤矿31701工作面保护层开采期间,通过回风隅角封堵埋管抽采、顶板裂隙钻孔抽采、顶板抽采巷采空区抽采,有效解决工作面开采初期瓦斯超限问题。姜福兴等[12]结合河南某煤矿地质和开采条件,建立局部保护层和被保护层的力学关系模型,绘制了不同宽度局部保护层条件下引起冲击的垂直应力和剪应力分布云图,为设计被保护层巷道的安全位置提供了理论依据。为克服理论研究用于指导实践的不足,探究下保护层开采时的应力和能量演化特征,本文利用微震、钻屑监测手段,分析了唐山矿0290工作面作为下保护层开采后上覆0250工作面回采分别位于采空区和煤柱上方的微震活动规律,通过煤层钻孔卸压技术[13]揭示了保护层及非保护层区域侧向支承压力的影响范围,以期为保护层开采冲击地压防治解危奠定坚实基础。

1 工作面概况

1.1 工作面煤层赋存概况

唐山矿0250工作面位于南五采区5煤层,煤层倾角为4°~10°,平均倾角7°,煤层厚度1.8~3.9m,平均煤厚2.8m,工作面埋深697~835m,倾斜长度150m,采煤方法为走向长壁采煤法。

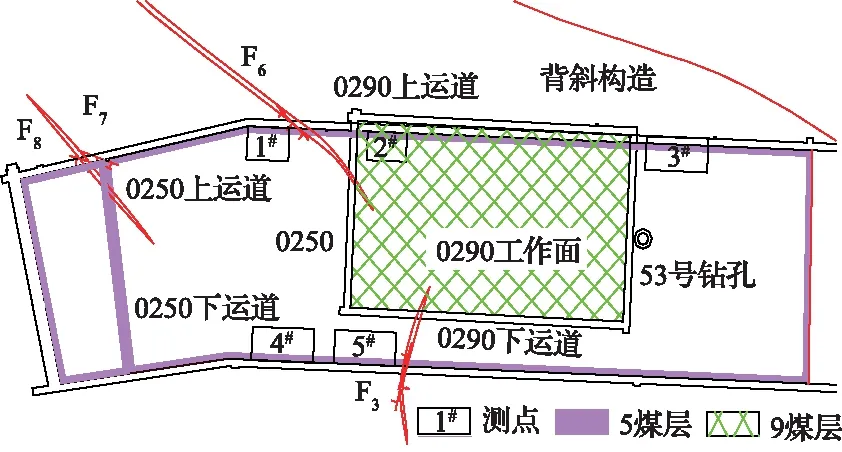

0250工作面下伏为0290工作面,层间距约为45m,所属8、9煤层,回采时8、9煤作为合层共同开采。煤层倾角为3°~8°,平均倾角5°,煤层厚度8.5~11.0m,平均煤厚9.5m。倾斜长度120m。采高3.0m,采煤方法为走向长壁放顶煤采煤法,采放比为1∶1.9。0290工作面已于2015年7月回采完毕,超前于0250工作面回采时间约为5年。下保护层(0290)和被保护层(0250)平面布置如图1所示。

图1 煤层钻孔测点布置

1.2 5煤和8/9煤层空间位置关系

考虑到下保护层的开采不破坏上保护层的开采条件的原则,5煤和8/9煤层空间位置关系如图2所示。上下煤层层间距约为45m,0250上运道位于0290工作面的卸压带边界线处,下运道位于卸压带边界线以外48m。

图2 5煤和8/9煤层空间位置关系

根据采场上覆岩层三带理论知,0290工作面上覆岩层三带有垮落带、裂隙带、弯曲下沉带。其中,垮落带与裂隙带的高度与岩性有关,一般两带高度为采高的9~12倍,中硬岩层为12~18倍,坚硬岩层为采高的18~28倍。依据53号钻孔分析,“两带”高度按照18倍采高,回收率按照90%计算时采高折算为8.6m,所以两带高度大约在155m左右。上运道部分范围处于被保护范围内,下伏煤层的开采在很大程度上改变了上覆煤层的结构和层间的岩石性质,释放了潜在的弹性能。下运道则处于下保护层卸压范围之外。

1.3 地质构造概况

从采掘平面图及现场情况可以看出,由切眼向终采线方面存在4条断层,依次为:F7(正,H=0.9m)、F8(正,H=3.0m)、F6(正,H=3.8m)、F3(正,H=2.0m),同时沿南北向存在一条背斜构造,倾角变化在20°~35°之间。

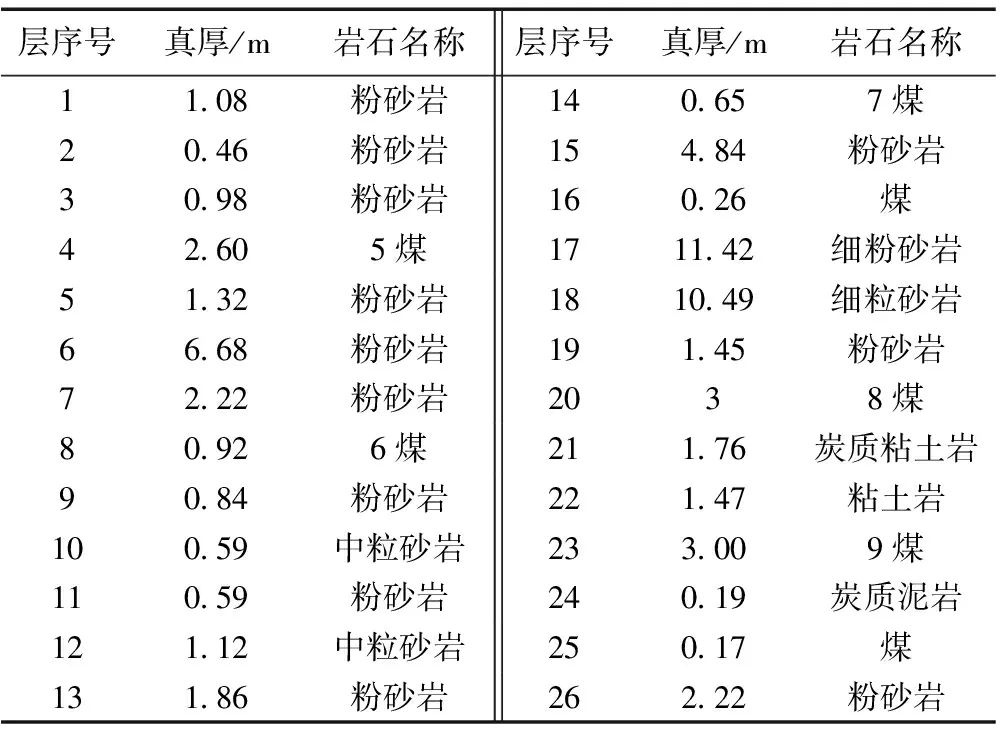

结合地面53号分析,推测8/9煤之间存在一层厚度1.5~3.3m的夹矸,夹矸以炭质粘土岩和粘土岩为主,单轴抗压强度低。5煤与8/9煤之间覆存6煤、7煤以及一条厚度为0.26的煤线,其余均为粉砂岩或中粒砂岩,岩层与岩层或岩层与煤层的地层界线明显。53号钻孔岩石及分层厚度参数见表1。

2 工作面开采期间应力和微震演化规律

唐山矿0250工作面2021年3月—6月回采期间分别位于煤柱上方和0290保护层上方,因此根据此阶段内的微震和钻孔监测数据,对保护层是否有显著的卸压作用进行分析,同时判断下保护层对支承压力的影响范围。

表1 53号钻孔岩石及分层厚度参数

2.1 微震空间分布规律

图3 3月份微震事件分布

3月份0250工作面推进度为49m开采范围如图3(a)所示,依据微震监测结果统计,工作面此阶段推进期间共发生49起微震事件,释放总能量1.11×105J,103~104J的事件占比89.54%,最大能量事件1.17×104J。根据微震事件分布可知,工作面回采期间微震事件主要分布于两个区域:一是工作面超前80~100m范围;二是0290下保护层后方5煤层附近区域。对于工作面超前区域,微震事件多分布于F3和F6断层附近,且从层位来看为8、9煤下伏岩层之中,因此可初步判断工作面的回采导致下保护层保护范围外的应力升高区断层一定程度的活化,从而引起释放能量;而对于保护层后方的5煤区域,此区域为应力集中区,工作面回采叠加褶皱构造的影响,导致煤岩破裂。下保护层范围内微震事件分布较少,因此可说明下保护层开采时,保护层上方煤岩应力得到一定程度的释放,破裂较少。

4月份0250工作面推进50.5m,推进期间共发生42起微震事件,释放总能量1.59×105J,103~104J的事件占比51.56%,最大能量事件4.39×104J。工作面回采至双见方区域,104J以上事件能量和相比3月份明显增加,如图4所示。工作面4月回采期间部分阶段位于保护层上方,工作面回采区域内矿震事件较少,而是主要分布于工作面后方的底板岩层中以及工作面前方保护层区域外的煤层附近,工作面超前段保护层范围内震动事件分布较少,说明由于下保护层的存在,对上覆煤岩卸压效果较好,煤体积聚弹性能的能力减弱。

图4 4月份微震事件分布

工作面5、6月分别推进36.5m、77m,推进期间分别发生微震事件25、22次,6月份矿震事件分布如图5所示。由图5可知,微震事件整体集中在上运道的西侧,面后、面前事件几乎为零,表明下保护层的开采破坏的上覆煤层顶底板岩层的连续性,中断了支承压力的连续传递作用,减少能量的释放。

图5 6月份微震事件分布

因此,根据0250工作面3—6月回采期间,工作面在保护层范围外回采时,超前区域煤岩应力较高,能量释放较大,特别是8、9煤下方的岩层中,矿震事件分布较多;工作面处于保护层保护范围回采时,面内矿震事件分布较少,而保护区域外超前段内微震事件分布较为集中,叠加褶皱构造影响后,煤岩能量释放能级较高、事件数量较多。因此,从微震事件演化来看,下保护层对上覆工作面煤岩起到了良好的卸压作用,保护层的存在使得煤体应力向保护层外工作面超前区域以及工作面侧向支承区域转移。

2.2 煤层钻孔卸压期间动力现象分析

利用煤层钻孔卸压技术,在巷帮施工∅115mm卸压钻孔,通过对施工期间煤炮数量统计,分析保护层对巷道侧向支承压力的影响范围。在0250工作面共设计5个测点,其中上运道布置3个、下运道布置2个测点,依次为1#测点、2#测点、3#测点、4#测点、5#测点。

5个测点钻孔煤炮数据如图6所示。2#测点处于保护层保护范围之内,而其他测点则位于保护范围之外,根据煤炮数量统计结果来看,处于保护层卸压范围之内的2#测点煤炮数量明显低于其他钻孔,8~15m范围内每米最多1次,而处于保护区域后方的3#测点,该区域由于保护层的应力转移作用,使其应力集中程度较高,煤炮数量最多,钻孔10~11m范围内煤炮数量达到11次;1#、4#测点相对于保护区域位置相差不大,因此测点煤炮数量相近;5#测点则距离保护层区域更近,应力集中程度低于1#、4#测点。

图6 测点施工煤层钻孔时煤炮数据统计

1#测点上运道的侧向支承压力影响区在7~15m,峰值区在远离煤壁10~12m位置;2#测点上运道的侧向支承压力的峰值向煤体深处转移,主承载区转移至巷帮15m以外,实现了卸压防冲的功效。3#测点从6m开始压力陡增,峰值区域煤炮数量明显增加,其影响因素主要为下伏煤柱及相邻背斜构造影响。4#、5#测点施工煤层钻孔时侧向支承压力在距离巷帮6~7m位置开始出现,9~12m时达到峰值区,说明下运道在下保护层支承压力区以外,保护层卸压作用较低。

综上,根据钻孔煤炮数量统计分析来看,处于保护范围内的区域煤体应力较低,打钻过程中动力现象较少;而与应力集中程度相对应,超前应力支承区与背斜构造影响区叠加后,3#测点附近卸压空煤炮等动力现象最为严重,说明此区域冲击危险程度更高;保护范围前的区域,静载应力集中程度一般,但由于断层构造的存在,工作面的回采易导致断层活化释放能量。下保护层卸压作用下,煤体侧向支承压力升高并不明显,而在保护范围外,煤岩侧向8~12m范围为应力峰值区域,集中程度较高。

3 冲击地压防治技术

3.1 工作面冲击地压监测技术方案

由于冲击地压的发生是动载和静载共同作用的结果,因此0250工作面冲击危险性监测方案采取区域、局部相结合,区域监测以微震为主,区域监测以钻屑法、电磁辐射法和应力法为主。

1)微震法[14,15]主要依据波兰进口的ARAMIS M/E对回采活动引发的不同强度的微震信号进行远距离、实时、动态监测,准确识别煤岩体内部弹性能量释放情况。

2)钻屑法[16,17]是通过排放钻孔煤粉量的大小和有关动力效应,鉴别冲击地压的一种局部监测方法。回采期间根据两巷划分的冲击危险性,按照弱冲击危险30m间距、中等冲击危险20m间距、强冲击危险(高应力区)10m间距布置钻屑监测孔,其对应监测频率为3d、2d、1d,每次监测一组,一组3~5个钻孔,监测范围不小于超前100m。

3)电磁辐射法[18-20]是通过监测煤岩变形破裂过程中电磁辐射等信息预测预报煤岩动力灾害过程,有效反映采掘工作面周围高应力区、动压区的位置及范围一种局部监测方法。回采期间对两巷实体煤帮进行电磁辐射监测,其监测频率为每天1次,监测范围为工作面超前200m。

4)应力在线法[21,22]通过监测两巷超前300m煤体内的围岩应力传感器支承应力变化情况,反映回采工作面超前应力场的范围大小、运动过程,实现远距离、实时、动态监测。

3.2 工作面冲击地压防治技术方案

采用煤层爆破卸压及煤层钻孔技术双重组合预卸压模式,进行回采工作面的冲击地压防治,预卸压工作距离回采工作面不小于150m。

1)首先对超前两巷实体煤帮进行煤层爆破卸压,卸压钻孔间距5~10m,孔深12m,每孔装药量10~15个药卷,单个药卷重300g。

2)其次根据分析结果对中、高应力集中区在实施煤层爆破卸压的基础上再次进行了煤层钻孔卸压技术,卸压孔孔深15m,孔径∅115mm,高应力区域卸压孔间距1m,中等应力集中区域卸压孔间距放大至4m。

3)最后通过采用主被动相结合的卸压方式对工作面两巷煤体实施组合卸压工艺,大大缓解巷帮应力集中,杜绝冲击地压监测预警及冲击地压现象的发生。

4 结 语

以微震监控技术手段,分析总结工作面过下保护层期间微震事件频次及能量变化规律,反映了下保护层开采后对上覆岩层的卸压效果,研究表明下保护层开采可以有效的降低上覆岩层煤岩应力集中程度,从而减弱弹性能的积聚与释放,对防冲较为有利。同时结合卸压期间煤炮数据统计结果,发现保护层开采后,可成功转移侧向支承压力影响,保护范围内的钻孔动力现象较弱,达到安全状态。