某车型天窗顶盖尾部凹面控制方法研究

韦荣发

(上汽通用五菱汽车股份有限公司,广西柳州 545005)

1 引言

汽车覆盖件作为功能性零件,对汽车的安全、隔振降噪性能以及整车的造型风格与静态感知质量具有重要影响。同一般冲压件相比,汽车覆盖件通常由形状及特征复杂的空间曲面构成,具有材料薄、结构尺寸大、尺寸精度与表面质量要求高等特点[1]。顶盖作为典型的汽车覆盖件之一,其外观面均属于整车评审的A面,不能出现明显凹坑、波浪等表面缺陷,且顶盖在白车身焊装中需与左右侧围、尾门总成及前挡风玻璃等众多要素匹配。因此,要求其具备较高的表面质量与尺寸精度[2]。

随着CAE 仿真技术的日臻成熟与模具设计制造水平的提升,愈发精美、复杂、激进的造型成为各大主机厂追求的主流,但也无形中增加了模具设计、制造及调试的难度。因此,如何提高汽车覆盖件的表面质量成为模具制造厂家及各主机厂面临的重大课题之一。顶盖通常具有制件尺寸大、拉伸深度浅、刚性不足等特点,在模具开发过程中,其尾部常出现不规则的凹面,降低冲压件的品质,且白车身经过喷漆工艺后缺陷被放大,进而降低整车的静态感知质量[3]。

以市场某畅销车型天窗顶盖为载体,详细分析其尾部凹面缺陷的成形机理,并针对性提出提升压料研合以抑制A面材料流动、优化拉伸工艺补充面圆角以平衡整形线长及调整尾部侧整进料阻力的控制方案,同时结合工程实践验证整改的有效性,以期为汽车覆盖性成形质量的控制及冷冲模具的设计提供理论依据与技术支持。

2 制件结构与冲压工艺

某车型天窗顶盖结构如图1a 所示,板料材质为BLD,板料厚度为0.8mm,制件尾部尺寸较大且特征复杂。查阅制件斑马图可知,尾部斑马图光顺平滑,无扭曲偏折等缺陷,如图1b所示。在批量冲压生产过程中,尾部铰链面对应的制件A面区域出现两处不规则凹面,且凹面在钣金经过电泳、喷漆工艺后缺陷显现更为明显。单件油石检测及光墙检测下缺陷表现如图2所示。

图1 某车型天窗顶盖结构及斑马图

图2 某车型天窗顶盖尾部凹面缺陷表现模式

该天窗顶盖采用5序冲压成型工艺,分别为OP10拉伸、OP20 切边(切除周边多余废料)、OP30 切边(切除天窗区域废料)与尾部侧整形、OP40前端侧整形与两侧正翻边、OP50两侧侧翻边与尾部上翻边,其冲压工法图如图3所示。

图3 某车型天窗顶盖冲压工艺

3 缺陷成形机理分析

通过逐个工序排查发现,缺陷为OP30 工序产生。图4为天窗顶盖尾部侧整形机构模具结构,由正压料芯、固定凸模、活动凸模、下模驱动滑车、侧整形镶块以及侧压料芯等多个部件组成,并由上述部件的协同匹配实现制件尾部侧整形工艺。在冲压生产过程中,受前期冲压工艺分析、模具结构设计、模具加工制造及后期研配等多方面因素影响,侧整形之后制件尾部表面产生面品缺陷[4]。

图4 某车型天窗顶盖尾部侧整形模具结构

3.1 整形研合分析

良好的模具研合是确保汽车覆盖件表面质量的基础条件[5]。天窗顶盖模面工程规划如图5a 所示,红色区域(I处)强压量0.08mm,强压宽度设置20mm,尾部侧整形区域(II 处)强压量0.04mm,强压宽度设置150mm。模面研合着色卡如图5b所示,制件尾部在侧整形时A面区域需均匀压实。检查OP30尾部区域侧整形研合发现,受加工误差、模具受力后存在挠度变形、设备精度差异及钳工研配等综合因素的叠加影响,尾部区域侧整形研合不均匀,存在局部硬点,如图5c所示。尾部研合着色不均匀,侧整形过程顶部A面材料易发生不规则流动且造成材料内部应力分布不均匀,并导致A面出现凹陷等面品缺陷[6]。

图5 OP30模面设计及侧整形研合状态

3.2 材料成型受力分析

受制件造型影响,尾部铰链安装台阶对应的制件R 角(位置I1)与相邻区域(位置I2)R 角过渡较为剧烈(见图6a),在侧整形过程中位置I2相比位置I1承受更大的拉应力,并造成尾部材料内部应力大小不一致[7]。借助钣金成型模拟与分析软件Autoform可以发现,侧整形后尾部铰链安装台阶对应的制件A面产生凹面,与实物缺陷表现模式一致,如图6b所示。

图6 制件过渡分布及CAE分析结果

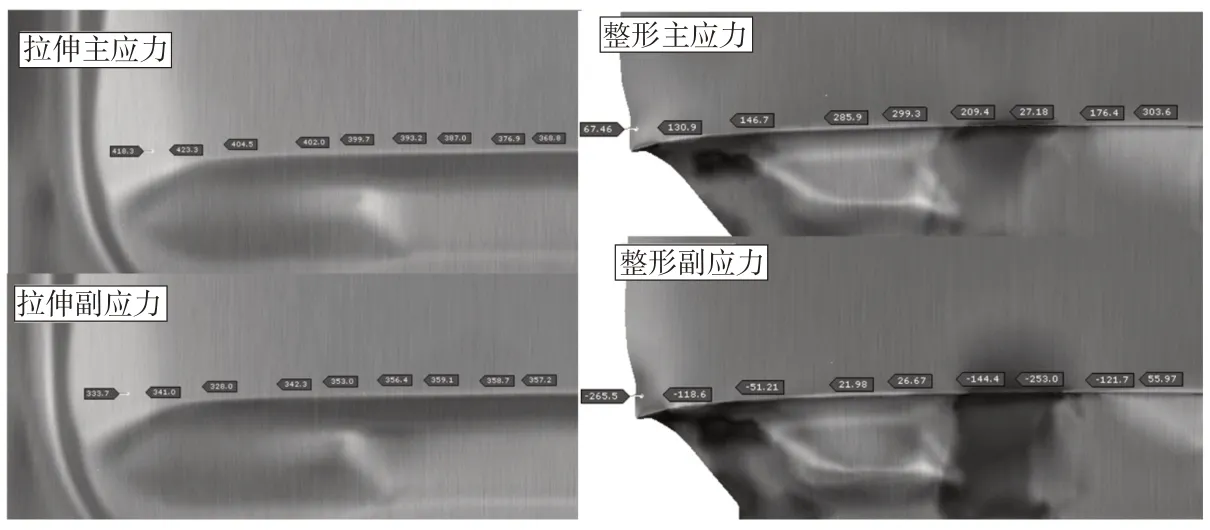

天窗顶盖尾部造型与特征由拉伸与侧整形工艺实现,为进一步分析制件造型过程对冲压工艺的影响,依托Autoform 软件对比分析拉伸及侧整形工序顶盖尾部主副应力分布差异,分析结果如图7所示。

观察图7 分析结果可知,拉伸件的主副应力变化较为平缓,分布范围分别为368~402MPa 与343~357MPa,而侧整形后铰链安装台阶对应的顶部A面主副应力变化较为急剧,主应力由299MPa 锐减至27MPa,副应力由26MPa 锐减至-253MPa,且该区域与制件凹面区域相吻合。在此基础上,对天窗顶盖尾部拉伸与侧整形工艺线长变化进行对比分析。从左到右每间隔50mm选取测点并分别测量截面的线长,重点聚焦铰链安装台阶与其相邻区域(对应凹面区域)的线长变化,分别以界面A-B 与C-D 表征。测点分布及线长测量结果如图8所示。

图7 顶盖尾部拉伸与侧整形主副应力分布

由图8 可知,A-B 间拉伸与整形线长变化量为34mm,C-D 件拉伸与整形线长变化量为23mm,表明A-B 与C-D 之间的线长变化量最为剧烈。在此基础上,对A-B与C-D截面对应的A 面材料单元体进行受力分析,分别以A、C表示。单元体A和C受到X、Y、Z方向的应力分布如图9所示,其中,X为主应力Y为副应力;Z为竖直方向应力,由于整形前后变化不大,忽略不计(X、Y、Z方向与车身坐标系一致,分别指沿着车身前后、左右及上下方向)。在侧整形之前,A-B 与CD 线长分别为232mm 与227mm,A-B 与C-D 间过渡较为平缓,表面单元体受到各方向的应力基本一致。侧整形后,A-B整形线长为266mm,C-D整形线长为250mm,A-B 整形线长大于C-D 整形线长16mm,造成A 区域单元格X方向的拉应力显著大于C区域单元格。根据钣金成形体积不变原则[8],内部应力的变化使C 单元格Y 向拉应力减少。侧整形过程材料内部应力分布不均匀,进而导致A区域材料张紧,C区域材料出现塌陷。单元体受力分析结果表明,因天窗顶盖尾部造型过渡急剧,造成不同区域板料承受的内部应力差异过大,导致制件表面出现面品缺陷。

图8 顶盖尾部拉伸与侧整形线长变化

图9 顶盖尾部单元体应力分析

4 缺陷控制对策

由上述分析可知,侧整形研合不足及因制件造型过渡剧烈并导致侧整形过程材料内部应力分布不均匀是导致天窗顶盖尾部出现凹面的主要原因。结合缺陷成因分析,本文从提升侧整形研合、优化拉伸凹模工艺补充圆角、调整侧整工序尾部流料等角度进行优化。

4.1 提升侧整形研合

以研合着色卡为导向,通过研配OP30 压料芯提升尾部侧整形研合率,凸显顶盖尾部A 面强压效果,抑制侧整形过程A面材料发生流动。同时确保A与C单元体在Z方向承受的压应力远大于X与Y方向的拉应力,使侧整形过程中X与Y方向的应力变化相对于Z 向压应力可忽略不计,改善侧整型过程A 面材料内部应力分布的不均性。实践表明,提升侧整形研合后尾部凹陷获得一定的改善,但仍存在轻微手感。研合着色提升前后对比及制件面品状态如图10所示。

图10 研合着色提升前后对比及零件面品状态

4.2 优化拉伸凹模工艺补充圆角

由于A 与C 区域整形线长变化急剧导致板料内部应力变化过大并造成顶盖尾部出现凹面,因此,优化制件造型使制件过渡更加平顺,即通过减少整形线长差异改善成形过程材料流动条件是提升面品的关键技术路径。但优化制件造型通常在前期开发SE阶段中实施,不适用于后期的调试与量产阶段[9],因此,当前该方案不具备可行性。为验证缩短A-B 与C-D截面的整形线长差异的差异,借助Autoform软件进行仿真分析,即放大C-D截面对应的拉伸凹模工艺补充圆角2~3mm,减少其拉伸线长,提高侧整形后的线长变化量,使两者过渡更加平缓,改善侧整形过程板料受力条件。CAE 分析结果显示,通过实施该方案,面品缺陷亦获得明显改善。拉伸凹模圆角优化位置与CAE 分析结果如图11 所示。以CAE 分析结果为指导,采取优化拉伸凹模工艺补充圆角大小的方案,并获得显著改善。

图11 优化拉伸凹模圆角与CAE分析结果

为进一步平衡侧整形过程A面材料的应力分布,结合OP30尾部材料流入趋势,补焊研配OP30下模中间区域压料筋槽圆角(见图12),通过增加侧整形时的尾部进料阻力,使C区域板料内部X向拉应力增加,减小与A区域X向拉应力的差值。

图12 补焊收紧OP30侧整形凸模筋槽圆角

通过实施上述方案,天窗顶盖尾部凹陷消除,面品获得显著改善,满足汽车覆盖件量产要求。整改前后天窗顶盖尾部表面质量对比如图13 所示。工程实践表明,上述方案可有效解决该面品缺陷问题。

图13 整改前后面品质量对比

4.3 增加整形限位机构

在批量生产过程中,由于模具筋条与板料表面存在剧烈摩擦,模具受热膨胀后会导致筋条与筋槽间隙变小,材料流动阻力加大,改变A面材料内部的应力分布,进而影响表面质量[10]。为稳定制件面品,本文在原模具结构基础上增加侧整压料芯限位平衡块以调节筋条间隙,即在侧压芯上加工两处锁附安装台用于锁付限位块,模具工作时限位块直接与下模氮气缸回程压板相接触,通过压板实现对侧压料芯行程的限位,进而实现调整进料阻力的目的。同时,可避免大批量生产时侧压料芯机构摩擦生热后筋槽间隙变小并导致板料拉毛甚至开裂的风险。整形限位结构及布置形式如图14所示。

图14 整形限位结构与布置形式

5 结束语

顶盖作为大型的汽车覆盖件之一,具有易回弹、刚性偏弱等、尾部面凹等共性,前期良好的制件造型设计与冲压工艺设计是获得精致冲压件的基础,并可显著降低后期模具调试难度与周期。本文以某车型天窗顶盖为研究对象,从模具研合状态及侧整形过程材料内部应力分布等维度详细剖析其尾部表面缺陷成因,并针对性提出优化拉伸工艺补充面圆角及调整尾部侧整进料阻力等控制方案,同时结合工程实践验证整改对策的有效性,以期为汽车覆盖性成形质量的控制及冷冲压模具的设计提供理论依据与技术支持。