桥塔横梁施工支撑体系设计与分析*

高 昊,苏俊省,杨 科,周任建

(1.中交路桥建设有限公司,北京 100027;2.天津大学建筑工程学院,天津 300350)

0 引言

桥塔横梁作为塔肢间的连系构件,一般分为上横梁和下横梁,对增加桥塔的整体稳定性具有重要作用。下横梁还为支座、阻尼器、防落梁等装置提供安装空间,承受主梁的部分荷载。横梁施工方法总体上可分为无支架法、有支架法2类。无支架法需在横梁位置处预埋型钢桁架,利用结构自身的刚度固定模板,因支撑体系相对较弱,混凝土浇筑工作需分多次进行,该类施工方法在澧水特大桥上横梁施工中得到应用[1]。无支架法每施工1道横梁,都需预埋相应的型钢桁架,材料投入相对较多,有支架法则不需要。

从提供支架反力的角度,支架施工方法又可分为落地支架法和牛腿支架法,前者通过落地支架依靠基础和地基提供反力,后者通过牛腿构件依靠塔柱提供反力。二者仅反力提供来源不同,满足落地支架法施工条件的工程场景,牛腿支架法一般也适用。施工支撑体系除应满足强度、刚度、稳定性等基本受力要求外,还应具备高度易调整、方便卸载、操作简单等特点。现有研究成果及设计资料多侧重于桥梁横梁支撑体系的设计和验算,针对支撑体系技术方案和设计要点的横向对比分析研究尚不多见。本文结合具体桥例对3种典型支撑体系的受力特点和技术特征进行对比分析,总结相关核心要点,旨在为桥塔横梁施工支撑体系的设计和优化提供一定借鉴和参考。

1 支撑体系组成

选取典型桥梁桥塔横梁施工支撑体系进行分析,如表1所示[2-7]。将横梁施工支撑体系的设计组成提炼总结为反力支点、承重单元、分配体系和调节模块4部分。

表1 桥塔横梁施工支撑体系典型案例

1.1 反力支点

支撑体系通过牛腿及预埋件与塔柱联结,为横梁浇筑工作平台提供反力。作为重要的连接节点,不仅要满足基本的传力要求,还应基于主体结构免损伤的理念设计,具备操作简单、拆卸方便等特点。爬锥系统和“锚固筋+剪力销”系统[8-9]2种典型的牛腿及预埋件形式如图1所示,实践应用时可根据塔柱截面形式、钢筋布置情况等进行选择。

图1 牛腿及预埋件形式

1.2 承重单元

作为支撑体系中的承重模块,在满足强度、刚度和稳定性的前提下,应具备施工方便的特点。常见的热轧工字钢、H型钢均可作为底层承重单元的受力杆件。因贝雷梁(片)和花架固定系统在施工中可快速集成梁格体系[10-11],常用作上层承重单元,其结构形式如图2所示。有时出于横梁特殊几何线形的需要,也会定制异形承重单元,如异形贝雷梁(片)、异形桁架等。

图2 贝雷梁(片)结构形式

1.3 分配体系

横梁施工支撑设计中,为均匀分配荷载、改善承重单元的受力状态,需设置分配模块,其布设通常需参考其他模块的集成情况,如支架(钢管脚手架)水平布距、承重单元的跨越能力等,进而布置型钢杆件,形成分配体系。

1.4 调节模块

调节模块除能传递荷载外,还应具备沿竖向可伸缩功能,以用于调节模板高程、找平施工面;调节模块在拆除支撑系统时还起到卸载落架的作用。工程上已见的具备此类功能的装置或组件有砂箱(砂筒)、钢垫块等。本文将各类形式的支架系统,如盘扣式钢管脚手架[12]、碗扣式钢管脚手架[13]等也归类于此模块。

2 支撑体系的代表性设计示例

本节以某悬索桥为例(见图3),对比介绍3种具有代表性的塔柱横梁施工支撑体系,如图4所示。桥梁主跨485m,左侧主塔承台以上塔总高83m,其中上塔柱高55m,下塔柱高28m;右侧主塔承台以上塔总高86.5m,其中上塔柱高55m,下塔柱高31.5m。上、下横梁均采用箱形断面,按预应力A类构件设计。

图3 案例桥梁结构

2.1 体系1

如图4a所示,体系1自下而上依次为牛腿、承重托架、贝雷下分配梁、贝雷梁(片)、贝雷上分配梁、盘扣式钢管脚手架、横向分配梁、顺向分配梁、底模系统。A表示反力支点模块,B表示承重单元模块,C表示分配体系模块,D表示调节模块。结构体系组成要素如表2所示。

表2 结构体系组成要素

图4 横梁施工支撑体系(单位:cm)

2.2 体系2

与体系1不同的是,体系2中承重托架上方设置分配梁后,直接布置承盘扣式钢管脚手架。该体系的设计特点为去掉了体系1承重单元中的贝雷梁(片)及其上方相应的分配系统。

2.3 体系3

与体系1不同的是,体系3中承重托架上方设置分配梁后设置砂箱,跨中部分砂箱上方设置贝雷梁(片),由于横梁底部几何线形需要,靠近支点处的砂箱上方设置定制异形桁架,该桁架和跨中部分贝雷梁(片)顶部依次上接顺向、横向分配梁及底模系统。该体系的设计特点为将体系1调节模块中的盘扣式钢管脚手架替换为砂箱。

3 有限元模型建立

按图4所示的结构体系,基于MIDAS Civil[14],根据表2中的截面形式采用空间三维梁单元建立杆件有限元模型,各杆件间采用弹性连接建立对应的约束关系。

施加荷载主要分为2部分:①竖向荷载 包括新浇混凝土自重、模板自重、施工人群及机械荷载、混凝土振捣产生的荷载等,按相应的荷载组合进行叠加后均匀分配到模板下方的横向分配梁上;②水平荷载 包括风荷载,相关计算参考GB 50009—2012《建筑结构荷载规范》[15]。计算得到的荷载集度如表3所示。

表3 模型荷载集度

4 受力特征分析

4.1 受压状态分析

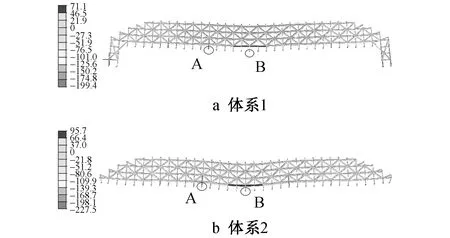

以受压为主的构件主要为盘扣式钢管支架系统,体系1,2盘扣式支架的轴向应力如图5所示。

图5 盘扣式支架的轴向应力(单位:MPa)

由图5可知,体系1最大轴向应力为199.4MPa,小于体系2中的227.5MPa,说明体系1中的支架轴向受力状态要优于体系2。产生上述现象的原因是2种体系中钢管脚手架底部构件的变形出现了较大差异,体系1中支架系统A,B点的相对变形为1.8mm,体系2中则为3.2mm。这是因为体系1中的贝雷梁(片)更加均匀地分散了来自支架系统的荷载,从而使传递到承重托架的荷载模式优于支架直接作用于承重托架的模式。

4.2 受弯状态分析

承重托架的受力状态直接决定了上方支架系统的变形及受力。各支撑体系承重托架的受力状态如图6~8所示。

图6 体系1中承重托架的受力(单位:MPa)

图7 体系2中承重托架的受力(单位:MPa)

图8 体系3中承重托架的受力(单位:MPa)

由图6~8可知,体系1中承重梁跨中部分的最大组合应力为51.6MPa,体系2中则为75.9MPa,体系1的受力状态总体上优于体系2,这与体系1中的支架受力优于体系2直接相关。为进一步分析,现将体系2中托架承重梁的跨中截面由HW400×400 加强为HW502×470,重新进行计算,得到的组合应力则减小至44.1MPa,上方支架的轴向应力相应减小至201.0MPa。各体系中主要构件的受弯状态如表4所示。

表4 各体系中主要构件的受弯状态

由表4可知,体系2受力在3种体系中相对较差,托架承重梁跨中截面进行局部加强后,有关构件的受力状态与体系1,3相当;体系3中贝雷梁(片)的受弯情况略优于体系1。说明针对本文桥例,在相同布距(体系1中支架竖杆的水平距离和体系3中贝雷梁(片)上部顺向分配梁的水平距离均为60cm)的情况下,荷载通过底模系统下方分配梁直接传递至贝雷梁(片)的作用模式要优于通过支架系统间接传递至贝雷梁(片)的作用模式。

5 技术特征对比

5.1 可拼装性

从模块组成讨论各体系的可拼装性,具体从可重复利用、周转使用效率等方面展开。

1)体系1 承重单元模块中的贝雷梁(片)及调节模块中的盘扣式钢管脚手架均属于可重复使用构件。针对本案例桥梁,两岸索塔上、下横梁施工时可多次周转使用,除承重托架,无需定制其他组件,整个体系具有较强的可拼装性。

2)体系2 省去了体系1中的贝雷梁(片)承重模块,承重托架上方直接布置盘扣式钢管脚手架。与体系1相比,模块组件的种类较单一、更便于管理,在一定程度上增强了体系的可拼装性。

3)体系3 与前2种体系不同,调节模块中不再设置支架系统,该功能由砂箱(砂筒)替代实现。进一步丰富了承重单元模块中的组件类型,增加了定制桁架片与原有贝雷梁(片)共同作为承重主体,但前述异形桁架片在浇筑不同位置处的横梁时可能需要调整,周转使用效率较低,整个体系的可拼装性不如前两者。

5.2 易操作性

1)体系1 各模块组件均具有较强的可拼装性,通过盘扣式钢管脚手架实现对有关高程调节和控制的功能需求。体系的整个施工过程操作简单、工序成熟、施工效率较高。

2)体系2 省去了搭设贝雷梁(片)的施工环节,承重托架吊装就位后,只需按要求搭设钢管支架、调高找平。与体系1相比,理论上易操作性更强,施工效率更高。

3)体系3 与体系2类似,承重托架安装完成后,通过砂箱(砂筒)完成调高,随即搭设桁架和贝雷梁(片)。如能熟练掌握砂箱(砂筒)的操作要领,该体系下的施工效率与体系2相当,甚至更高。

综合受力特征分析和技术特征对比,归纳3种横梁施工支撑体系比较分析结果,如表5所示。实际施工中,案例桥梁采用了结构体系1进行悬索桥桥塔上、下横梁的浇筑。

表5 横梁施工支撑体系比较分析结果

6 结语

本文将典型桥塔横梁施工支撑设计划分为反力支点、承重单元、分配体系和调节模块4部分,每种模块下列出了丰富的组件类型,以集成不同的支撑体系。并通过实际桥例,对3种具有代表性的体系进行对比,主要得到以下结论。

1)调节模块中使用钢管脚手架时,一般会增加相邻构件(如贝雷梁(片)、承重托架)的受力负担,尤其直接与承重梁接触时,应特别注意有关跨中区域的验算。必要时应对梁体进行局部加强,以改善相关承重构件及支架本身的受力状态。

2)贝雷梁(片)作为承重单元模块中的典型组件,能以更好的荷载作用模式传递至下方承重构件,有效改善底层承重单元的受力状态,这也是体系1受力状态优于体系2的根本原因。

3)仅保留承重托架作为承重单元,配合使用调节模块中钢管脚手架的支撑体系(体系2)具有重复利用率高、易操作性强、施工速度快等优势。

4)通过砂箱(砂筒)实现调节模块的功能,同时进一步丰富承重单元模块中的组件类型,增加定制桁架与贝雷梁(片)共同作为承重主体的支撑方案,在一些特定工程案例中(如横梁底部几何线形特殊、设置有幕墙等场景)具备一定竞争力。算例结果也表明,该种体系的受力状态较好。