乡村振兴战略背景下“产、景、村”融合发展研究

——以万峰林为例

石 迎,陶定凡,梁志伟,龙婷婷,李其敏,武晓英

(兴义民族师范学院,贵州 兴义 562400)

党的十九大针对乡村振兴作出了重大的战略部署,同时提出要想农村经济发展,就一定要使产业兴旺起来,而产业融合是乡村发展的重要路径,所以必须要坚持产业融合,将“产、景、村”实实在在地结合起来,塑造乡村振兴下的乡村文化品牌,实现“绿水青山就是金山银山”。要建设“绿水青山”,实现“产、景、村”的共同发展,就要加强产业融合。在此种发展理念下,本文以万峰林为例研究农村在乡村振兴下的“产、景、村”融合。

本研究以兴义万峰林为研究对象,主要意义在于通过万峰林规划探索城乡绿地的潜在经济价值,促进城乡绿地环境效益、社会效益和经济效益的协调统一。

罗友花在《万峰林人文景观旅游开发研究》中就万峰林在乡村振兴的发展道路提到,万峰林在发展的过程中要坚持人文景观与乡村的结合,加强“景”的建设。2020 年兴义市也以万峰林的旅游来带动乡村振兴,同时随着乡村振兴的不断探索和研究,万峰林的乡村旅游潜力也被挖掘出来。万峰林的双生村还依靠建设花卉观光园、蔬菜采摘园、水果产业园达到产业的升级转型,增加岗位带动当地的经济发展,将“产、景、村”结合发展。

本文采用网络资料收集、相关文献参考及实地调研的研究方法对兴义市万峰林的“产、景、村”规划进行研究,同时结合党的十九大对乡村振兴的相关理论进行综合研究,以经验总结法对万峰林的调查进行总结。

1 理论基础

1.1 乡村振兴相关理论

农村振兴战略的根本目标,是按照工业繁荣、生态宜居、农村文明、有效治理和小康生活的总要求,建立和完善城乡一体化发展的制度机制和政策体系,加快农业和农村现代化建设。党的十九大所提出的乡村振兴就是要贯彻新发展理念,党将乡村振兴的地位放得如此重要就是因为乡村振兴是关乎国计民生的大事。

张孝德和丁立江在2018 年发表的《新时期农村振兴战略六新思想》中表示,中国农村社会全面振兴和发展不能继续单纯搞经济的工业化思想,必须从政治、经济、文化、生态和历史的整体角度系统地加以解决。

2017 年党的十九大提出“乡村振兴战略”,在后续几年中也陆续发布相关文件,2021 年2 月,21 世纪以来的第18个指导“三农”工作的中央一号文件发布,强调一定要做好乡村振兴这篇大文章,要将农村与城镇互促互进、共生共存;在2021 年的3 月,中共中央、国务院又发布《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》,举全国之力,统筹安排、强力推进。

2018 年,柴陈云在论文中强调了政府在农村振兴战略中的中心作用,表示政府是农村振兴力量的集成者;同年,张炳宣还提出,推进农村振兴战略需要农民主体、政府主导、企业主导、科技支持和社会参与的“五位一体”路径。乡村振兴的发展就是要在解放思想的基础上勇于创新,应当把“绿水青山就是金山银山”的理念贯彻到乡村振兴的实践中来。

1.2 “产、景、村”相关理论

以农业生产、农村文化、农民生活为旅游资源,通过创意将这些现有资源变为景观农业、生态农业、休闲农业,以此来实现“产、景、村”的融合,实现新的生产业态和新的生活方式,同时实现乡村振兴。

以乡村原生态的景色为主体,以农民的经营为主要模式将乡村的田园风光、地方资源特色和地方特产呈现给游客,将独具特点的乡村民俗文化与当地的历史相结合,达到因生产造景、生活造景的乡村振兴之路。

2021 年杨亚东等在《乡村振兴背景下的“产、景、村”融合发展:现状与对策》中提到,“产、景、村”融合是以农业、农村及农民为基本依托,以“产、景、村”融合推动发展。

在“产、景、村”的发展理念下,对农村进行规划和发展,包括加强功能定位、优化空间布局、明确主题形象、创新旅游产品和完善配套服务等5个方面,以改善农村现状,实现农村文化、经济和环境的协调发展。

党在十九大提出的乡村振兴战略,而“产、景、村”的融合发展理念是乡村目前适应社会形式发展的重要方式,也是乡村振兴的必然途径。2015 年我国发布了《美丽乡村建设指南》,其中提到对城乡融合、美丽乡村及产业融合等几点进行研究,这也是目前各个学科研究的热点。

1.3 乡村振兴与“产、景、村”的联系

“产、景、村”融合是乡村振兴战略背景下对新型农村的发展的主要路径。“产、景、村”顾名思义,就是将乡村的产业发展、景色打造、乡村建设相互融合进行发展,是实现乡村振兴的基础,也是发展乡村、改造乡村的重要方法。在乡村振兴战略下不仅能为村民提供更好的居住环境,同时也带动了旅游、生态及农业的发展,也能使农村的空间分布更加科学合理,并且逐步完善农村的基础设施,从各个方面达到高质量的要求。

“产、景、村”带动乡村振兴。目前我国发展成熟的乡村,都在通过乡村景区的发展趋势进行自身发展,这种情况下,“产、景、村”的融合发展就成了发展乡村振兴的核心,“产、景、村”通过对农村产业、生态环境、乡村文化等几个方面的协调融合发展来打造新型农村,实现乡村振兴。

2 万峰林“产、景、村”的发展现状

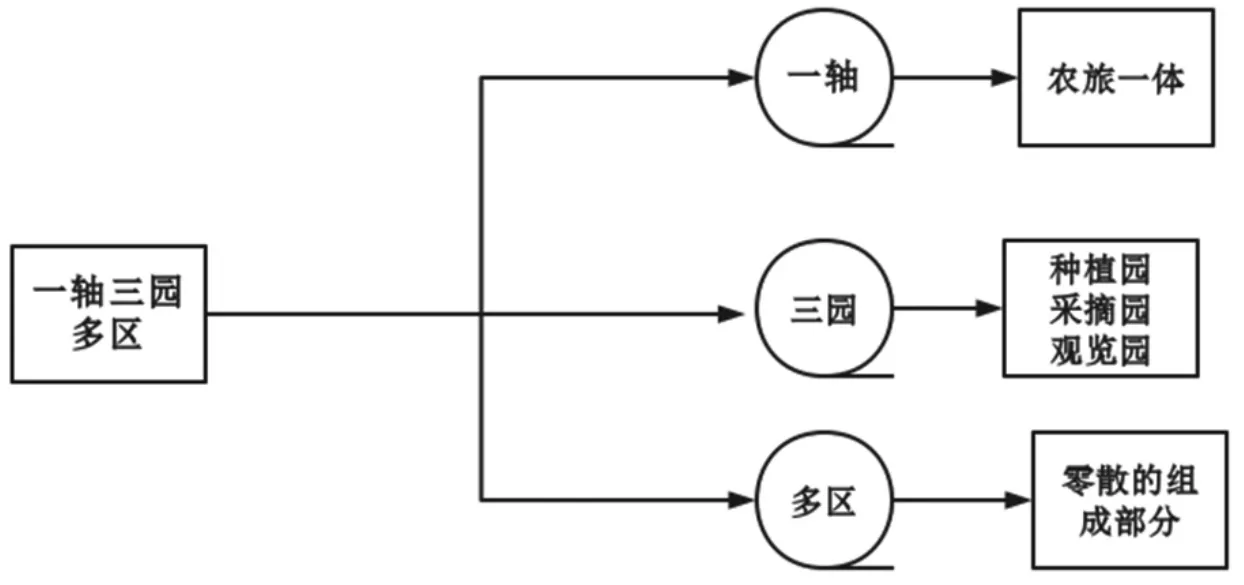

2.1 万峰林“一轴三园多区”

如图1 所示,万峰林的“一轴三园多区”产业发展模式主要是以农旅一体化为主轴,以传统农耕种植园、精品花卉与果蔬采摘园,以及石斛为主的中药材观光博览园为三园,所谓的多区也就是其他零散的景点,同时在发展的过程采取“公司+合作社+农户”相结合的发展模式,将“结对帮扶、政策支持、市场引导”作为发展的基本理念,保持田园风光,以旅游业的发展带动农业发展,提升居民的收益。

图1 万峰林“一轴三园多区”产业发展模式框图

以万峰林的双生村来看,该村在“一轴三园多区”的建设上已经相对成熟,在建设的重点上着重将农旅一体化作为发展的方面,在传统农耕方面主要就是在将军桥以上至落水洞的区域进行“稻-菜-花”的种植,又在将军山以上至广场的西南入口建设果蔬采摘园,双生村在这个区域的种植面积高达3 480 亩(1 亩约等于0.066 7 hm2),而观光园建设在山体区域,这个区域的观光园就是以中药为主,药材以石斛的种植为主,其他的区就是以一些野菜、枇杷种植及一些鸡鸭养殖共同形成一个区。

2.2 万峰林风景区近年游客量与生态环境资源现状

万峰林因其拥有将军峰、北天门等景点,在发展“景”上具有很大的优势,开发的价值也很大,贵州日报发布在2019 年,万峰林还因其在景区上的发展,荣获“绿水青山就是金山银山”的称号。通过兴义旅游网的数据查询,2021 年万峰林在五一假期期间接待游客总量105 871 人次,并且景区内的民宿在这期间的入住率也是高达98%,在中秋假期期间接待游客总量达1 110.64 人次,中秋期间的旅游收入也高达55.07 亿元,截至2021 年5 月份,万峰林接待游客人数3 542 924人次,旅游收入达到242 737.45 万元。但是由于景区的开发,生态环境也遭到不同程度的破坏,最近这几年,万峰林也在不断改善景区的生态环境来修复生态系统。

目前,在乡村振兴战略“产、景、村”的方案下,万峰林也选择适宜自身发展的“景”发展道路,将生态环境与“景”发展相结合,逐渐走出一条“产、景、村”融合一体发展的新道路。万峰林“一轴三园多区”的建立使游客近距离地接近乡村文化,万峰林也因为这种近距离接触打响了“一碗蛋炒饭、笑迎天下客”的美誉。在对生态环境的管理上也修建了污水收集网,收集网的建设能达到日处理5 140 m3,改善了万峰林的生态环境。

3.3 万峰林的村寨治理与发展模式

万峰林的居民主要以布依族、苗族为主,这种乡村自身的资源也是推动“产、景、村”发展的一大优势,“村”的建设重点主要就是实现乡村的发展和乡村的资源相结合,通过对乡村本身资源的利用进行整合重组,以此来推动乡村振兴的发展。万峰林将乡村自有资源和乡村振兴相结合。“绿水青山就是金山银山”的关键是在于人,乡村的村容村貌对于乡村的发展同样具有十分重要的地位,从乡村振兴战略下“产、景、村”融合发展的视角来理解,乡村的整体规划也能影响着乡村发展的规划。

万峰林在村寨治理方面主要以房屋规划、道路规划为治理重点,其中拆除偏房是房屋规划的整改侧重点,这不仅仅关乎乡村的整体村貌,还关乎村民的利益,房屋的改造使民宿环境提升,提高游客的入住体验,带动村民的经济收入。

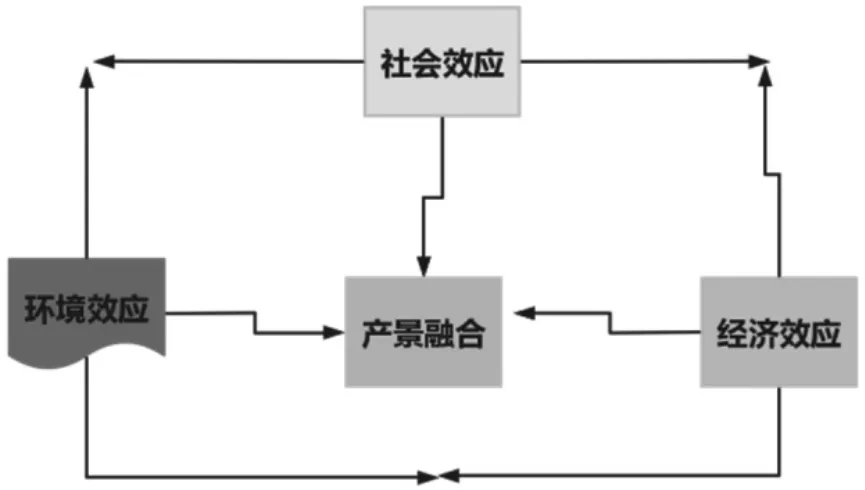

万峰林根据乡村振兴战略下的“产、景、村”融合发展的理念,在原有的自身优势上改善现有存在的问题,以此来发展“产、景、村”,如图 2 所示,万峰林结合区域的生态景观、经济景观和社会景观,将地域文化和活动体验融入空间功能,在“产、景、村”的融合发展中实现环境基础、地域基础和休闲活动的共生耦合。

图2 三大效益模型构建

3 万峰林“产、景、村”的规划发展

3.1 万峰林“产、景、村”问卷调查

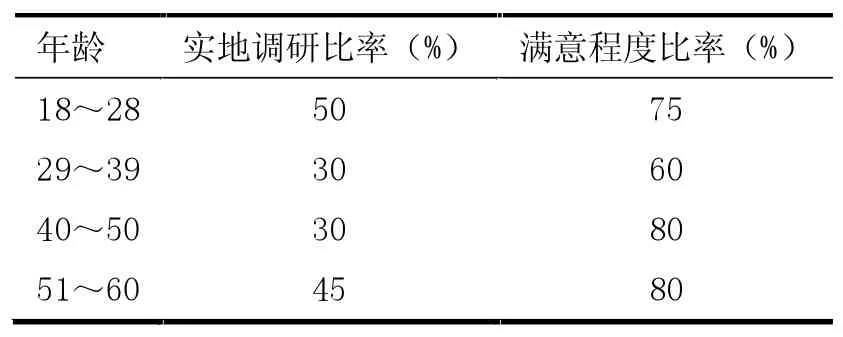

根据表1 的调查统计表能看出,满意度整体来看还是很高的,只是对于实地调研因各方面原因比率相对来说较低,笔者通过问卷调查、资料查询及实地调研的方式了解到,万峰林目前还在逐步平衡生态和发展两个方面,万峰林的发展之路如果不能守住生态的底线,同时没有农业生产作为发展的支撑的话,那么再好的乡村发展规划也只能是缺了一角的“三角形”,不具有发展的稳固性,最终也只能对自身发展及生态造成不可逆的伤害。

表1 万峰林“产、景、村”发展满意度网络调查问卷统计表

3.2 万峰林“产、景、村”发展特点

万峰林在“产、景、村”融合发展上以“一轴三园多区”作为发展的中心,也是万峰林助推乡村振兴的有力途径,万峰林利用大数据时代发展本地的农产品电商,解决了当地农产品销售无路的困难,同时在本地开展农产品加工,呈现出“以工带农”的特点,同时以万峰林著名景点作为对外宣传的一大亮点,利用当地的少数民族文化和传统手工艺,如蜡染,来吸引游客,带动经济。

万峰林通过“产、景、村”融合发展的概念,以及万峰林的乡村产业和旅游发展上所存在的特点,在原有的基础上开创“产、景、村”融合发展前景。

3.3 万峰林“产、景、村”发展规划

通过对万峰林的实地调研,特别是对当地风土人情调查研究能够发现万峰林目前规划的重点就是在景观的规划上,而且万峰林将农业生产也纳入景观规划当中共同建设,植被恢复和产业种植是万峰林目前在景观规划上所采取的措施,以此来推动“产、景、村”的一体化发展,并且将万峰林打造的“一轴三园多区”作为旅游发展的资源,将本地的自身资源优势发挥到最大,同时万峰林还预备将村民自制的农产品打造成当地的特产,充分利用当地的资源优势,这种发展规划不仅完善了万峰林本地的基础建设,同时还带动了本地的经济效益,使万峰林真正成为了“产、景、村”融合发展的新农村。

万峰林在发展的规划中以“大景区+小景点”的发展方式,万峰林大力发展“产、景、村”的融合发展,利用旅游助推乡村振兴,将全域旅游示范区作为自身发展的动力。万峰林采取点面结合发展的方式,结合万峰林风景区的优越条件鼓励当地村民开办农家乐,实行在家门口就能自己创业,建立以旅游为主的“农旅”休闲观光农业资源,以乡村经济提升、生态可持续发展作为发展目标和基础。

4 结束语

万峰林处于滇、桂、黔三区的交界处,万峰林自身的资源优势十分明显,万峰林总长200 多km,宽30~50 km,同时是少数民族聚居地,少数民族文化独特,所以万峰林不管是在地形地貌还是在民俗文化上都具有很高的旅游价值,同时万峰林依据可持续发展,结合当地的地形地貌,种植油菜花、水稻等,目前万峰林的水稻种植面积高达3 348.7 亩,然后利用当地对农产品能自给自足的优势进行加工,开拓更加广阔的市场。

万峰林通过“产、景、村”融合的发展规划,挖掘城乡绿地潜在的巨大经济价值,促进城乡绿地环境效益、社会效益和经济效益的协调统一。

万峰林将“生产、景观、村庄”一体化村庄规划融入实践,积极建设具有地方特色的乡村文化旅游,向游客展示美丽的乡村风光,使游客真正感受到万峰林的自然风光,享受农村采摘园林的乐趣,从而形成“生产、景观、村庄”一体化的联动发展模式。

根据以上的分析能看出目前国家对乡村振兴的重视,同时对乡村发展“产、景、村”的支持力度。在我国每个乡村所拥有的旅游资源与发展程度都有着不同,乡村在发展“产、景、村”的规划设计中要坚持形象定位、空间分布及旅游开发等方面进行综合规划发展。我国乡村振兴离不开“产、景、村”的一体化发展,同时这种发展模式也是乡村发展最有利的发展方式,“产、景、村”的一体化发展开创了以旅游为主,农副产业、乡村农家乐为辅的一套乡村振兴综合体系。