湿地植物固体碳源养分释放动态及其对人工湿地水体脱氮效率的影响*

谭佩阳,侯志勇,谢永宏,李 峰,杨 扬,陈 薇,李 阳

(1:中国科学院亚热带农业生态研究所农业生态过程重点实验室,中国科学院洞庭湖湿地生态系统观测研究站,长沙 410125) (2:中国科学院大学,北京 100049) (3:湖南农业大学园艺学院,长沙410128)

水体富营养化是我国目前所面临的水体污染领域常见问题之一[1]. 研究发现,造成水体富营养化的原因之一是含氮物质的过量排放[2]. 2020年中国生态环境状态公告显示湖泊(水库)重要渔业水域主要超标指标为总氮,且总氮比2019年有所上升. 同时,水体中较高的氮浓度也会危害人们的健康,因此对于污染水体进行有效脱氮处理、改善水体水质成为了迫切需求.

人工湿地因其在含氮污废水的治理上有着投资低、运行费用少、耗能低等独特的优势而被广泛应用[3-5]. 但人工湿地所承接的污水主要为污水处理厂处理过后的尾水,其碳浓度较低,使人工湿地普遍面临进水中C/N较低的问题. 低C/N会对湿地系统中的异养反硝化过程产生阻碍,从而限制湿地对水体中氮的去除效果[6-7]. 因此,外部碳源的投加是强化湿地水体脱氮效果的有效途径.

甲醇、乙醇、乙酸和糖类等小分子有机物在污水处理中应用较为常见,但需通过持续添加来维持其持续供碳能力,运行和管理成本较高[8]. 固体碳源中,聚已酸内酯(PCL)、聚乳酸(PLA)等人工聚合物因成本高,难以实现广泛应用[9-10]. 近年来,农业废弃物以其成本低廉、分布广泛、易于取材、符合资源循环利用的优势,成为了碳源添加材料研究领域的热门,比如稻草、稻壳、花生壳、秸秆、玉米芯、木屑和棉花等[11-13]. 人工湿地生态系统中配置的湿地植物普遍具有丰富的木质素和纤维素,有作为外加碳源的潜力[14],湿地植物由于周期性生长,生长到一定阶段会进入枯死期,枯死后植物腐烂分解释放的有机物能够为反硝化作用提供一定的碳源. 因此,可利用湿地植物作为外加碳源解决湿地污水脱氮问题,其不但契合“就地取材,原位处理”的废物利用原则,同时节省了大量处理凋亡水生植物的运输、掩埋等费用,体现了“原位处理”的高效性和经济性,与农业废弃物相比更有优势. 但目前有关湿地植物的释碳特性以及湿地植物的反硝化脱氮效果的研究还有待完善,且大部分研究集中于潜流人工湿地,对表流人工湿地的研究相对较少.

本研究揭示了湿地植物作为植物碳源添加,在模拟表流人工湿地中处理模拟污水厂尾水的脱氮效果,首先分析了不同湿地植物的碳源释放动态 ;其次,对筛选出释碳效果较好的外加碳源湿地植物进行模拟表流人工湿地生物反硝化实验;以期通过湿地植物原位利用的方式解决人工湿地C/N较低的问题,进而以人工湿地植物配置方式解决湿地外加碳源添加,为提高湿地污水脱氮效果提供有意义的新模式.

1 材料与方法

1.1 实验材料

本研究选取玉米芯及稻草秸秆2种农业废弃物和美人蕉(Cannaindica)、南荻(Triarrhenalutarioripari)、香蒲(Typhaorientalis)、莲(Nelumbonucifera)、菹草(Potamogetoncrispus)、短尖苔草(Carexbrevicuspis)6种典型湿地植物研究其释碳能力,玉米芯和稻草秸秆都是较为成熟的植物碳源添加材料,美人蕉、南荻、香蒲、莲、菹草、短尖苔草是湿地生态系统中的常见植物,取材简单,适合原位处理. 上述湿地植物碳源材料均采自中国科学院亚热带农业生态研究所洞庭湖观测研究站内人工湿地,采集时间为12月上旬,采集植物为植物地上部分,稻草秸秆与玉米芯购置附近农户,在实验室内将其切成 2 cm × 2 cm 的片状,洗净后在 78℃ 烘箱中烘 72 h,自然冷却混合均匀后装入样品袋置于干燥器中备用.

1.2 碳源释放实验

选取1000 mL的锥形瓶,洗净并烘干,分别称取5 g上述经过预处理的植物碳源材料加入锥形瓶,并加入1000 mL的自来水充分浸泡,最后瓶口使用带有小孔的塑料薄膜密封. 水样采集前先摇晃锥形瓶使其混合均匀,取其上清液100 mL,每次水样采集完后更换自来水. 实验开始后分别在第2、4、6、8、10、12和14天开始采集各处理水样,分析各样品的总有机碳(TOC)和总氮(TN) 浓度.

1.3 反硝化实验

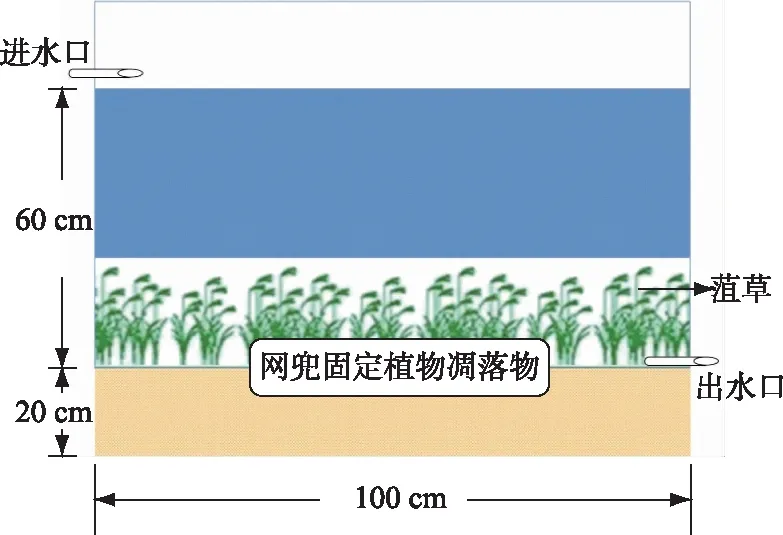

实验采用1 m×1 m×1 m的水泥池作为模拟湿地. 将采集于洞庭湖湿地的土壤,经过晾晒、捣碎、去除植物根茎等前处理后装入水泥池作为湿地植物生长基质,土壤厚度约20 cm. 每个池中种植菹草36株构建人工湿地植被,模拟表流人工湿地装置如图1. 实验水泥池共12个,设置南荻、香蒲、玉米芯和对照(不添加碳源)共4个处理,每个处理重复3次作为平行对照. 其中,植物碳源处理的碳源添加量为500 g/池.

图1 人工湿地模拟装置Fig.1 Artificial wetland simulation device diagram

1.4 水样测定方法

1.5 统计与分析

采用Excel 2017进行数据的初步处理,数据作图使用GraphPad Prism 8,各阶段实验数据采用 IBM SPSS 21.0统计软件进行 One-way ANOVA 方差分析,用Duncan法进行多个样本的平均值比较,显著性水平设为0.05.

2 结果与分析

2.1 碳源静态释放实验结果

8种植物碳源材料在14天内TOC的静态释放情况如图2a所示. 除南荻以外其他材料在实验开始2天内释放量最大,在6天内释放速率逐渐降低,6天以后趋近于稳定. 各种植物碳源材料6天内的释碳能力依次为:美人蕉>玉米芯>香蒲>短尖苔草>菹草>南荻>莲>稻草,其中美人蕉的TOC释放最多,其释放量为288.07 mg/L. 6天后碳源释放稳定期间,如表1所示,各植物材料的碳源持续释放能力有明显的差异(P<0.05),释碳能力依次为:玉米芯>稻草>莲>香蒲>美人蕉>短尖苔草>菹草>南荻,其中玉米芯的持续释放能力最强,2天释放量为5.23 mg/L,湿地植物中持续释放能力较强的为香蒲与莲. 综合分析发现,美人蕉的碳释放能力最强,但其碳源的释放主要在前期,稳定释碳能力较弱;玉米芯的释碳能力和稳定释碳能力都比较强.

8种植物碳源材料在14天内TN的静态释放情况如图2b所示. 其变化趋势与碳源释放基本相同,植物碳源TN的释放能力依次为:菹草>稻草>短尖苔草>莲>玉米芯>美人蕉>香蒲>南荻,其中菹草的TN释放最多,其释放量为20.00 mg/L,南荻的释放量最少,其释放量为1.04 mg/L. 如表1所示,植物稳定释放期,植物碳源添加的水体TN浓度均小于对照组(P<0.05),由此可见植物作为反硝化固体碳源添加到水体,本身所释放的氮素污染对水体的影响主要集中在前6天内,6天后对水体的氮素污染无影响,由此可见南荻、美人蕉和香蒲都是较为适合的碳源材料.

综合分析选取总体碳释放能力最强的美人蕉和氮素释放最少的南荻作为植物碳源添加物,以有较好脱氮能力的玉米芯作为参照,衡量湿地植物作为碳源添加材料的可能性.

图2 不同植物碳源TOC(a)和TN(b)静态释放曲线Fig.2 Static release curves of TOC (a) and TN (b) from different plant carbon sources

表1 不同植物碳源6天后稳定释放期TN、TOC和TOC/TN对比*

2.2 不同碳源反硝化实验结果

在第1个周期(6 d)内,美人蕉组的NH3-N浓度显著高于对照组;从第2个周期开始,NH3-N浓度随时间逐渐降低至趋于稳定,其中对照组、南荻组和美人蕉组差异不显著,其去除效率分别为56.44%、56.58%和61.34%,玉米芯组的去除效果有较好的提升,其去除效率为66.88%,南荻和美人蕉的添加对NH3-N去除的提升效果不明显,但在稳定后不会对系统有负面影响;其中美人蕉在前期会出现NH3-N积累的情况,在应用中需要注意,控制碳源添加的量.

在第1个周期(6 d)内,玉米芯和南荻对系统进水TN处理效果较好,美人蕉的处理效果较差;从第2个周期开始,碳源的释放逐渐减少至趋于稳定,从TN的去除效率上来看,南荻、美人蕉和玉米芯都有显著的处理效果(P<0.05),对照组、南荻组、美人蕉组和玉米芯组的出水TN浓度分别为(5.24±0.07)、(4.50±0.10)、(3.75±0.17)和(2.97±0.18)mg/L,对应的去除率分别为58%、64%、70%和76%,所有植物碳源添加显著提高了TN的去除效率(P<0.05),

实验组的出水TOC浓度均高于对照组,其中玉米芯的浓度最高,与碳源释放的结果基本一致,植物碳源的添加对出水TOC浓度有一定的影响,出水的碳氮比提高,可考虑作为前置池汇入未经处理的污水,对TOC进行二次利用.

图3 3种植物碳源TOC(a)、TN(b)、NH3-N(c)和浓度变化特征Fig.3 Variation characteristics of TOC (a), TN (b), NH3-N (c) and (d) concentrations of three plant carbon sources

3 讨论

3.1 碳源静态释放特征

本研究的8种植物碳源释放特征与Brodersen等的研究基本符合[16],主要分为3个过程:前期由于植物凋落物所含的糖类、有机酸、蛋白质和易溶性物质快速溶出,2天内水体的TOC浓度迅速上升;中期植物凋落物所含的难溶易分解物质开始逐渐被微生物利用,2~6天水体的TOC浓度呈现下降的趋势;后期植物凋落物所含的物质多为木质素、纤维素等较为难分解的物质,其水解速率受到抑制,在6天后水体TOC浓度降至最低水平并趋于平稳. 植物碳源TN的释放能力依次为:菹草>稻草>短尖苔草>莲>玉米芯>美人蕉>香蒲>南荻,菹草前期会释放较多的TN,对水体的影响相对较大,需慎重考虑其原位利用的可行性. 各种植物碳源材料6天内的释碳能力依次为:美人蕉>玉米芯>香蒲>短尖苔草>菹草>南荻>莲叶>稻草,湿地植物中以美人蕉、香蒲为代表的挺水植物具有相对较好的碳释能力,TN的释放较少,对水体产生二次污染的可能性小,是较为适合的碳源添加材料,南荻释碳能力相对较弱,但在人工湿地生态系统中应用广泛,并且其TN的释放显著低于其他各类植物,出于“就地取材,原位处理”的原则,综合考虑其低TN释放特征和应用广泛性,可以将其作为碳源添加材料.

3.2 植物碳源添加对人工湿地氮素净化的影响

4 结论

1)从碳源的释放实验看,以美人蕉、香蒲、南荻为代表的挺水植物不但具有较好的释放碳能力,氮素的释放较少,且在湿地生态系统中广泛分布,都可作为碳源添加材料;以菹草为代表的沉水植物含氮量相对过高,在投放初期会释放大量的氮素,在原位利用时需要考虑其对水体的二次污染.

2)对低碳氮比的模拟湿地投入植物碳源,有效地提高了系统的脱氮效率,对照组、南荻组、美人蕉组和玉米芯组的出水TN浓度分别为(5.24±0.07)、(4.50±0.10)、(3.75±0.17)和(2.97±0.18)mg/L,对应的去除率分别为58%、64%、70%和76%. 可见,南荻、美人蕉等挺水植物均适合作为人工湿地中原位利用的外加碳源.

3)根据植物碳源前期快速淋溶期所释放的TOC较后期利用效率更高的特征,在人工湿地运行管理过程中应少量多次投放植物碳源,以充分利用淋溶期大量释放的可溶性有机碳提升人工湿地脱氮效能.

4)通过筛选配置高释碳、低释氮的湿地植物,能解决人工湿地广泛存在的C/N较低的问题,为提高湿地污水脱氮效果提供了有意义的新途径.