2009—2018年互花米草对广西榕根山滩涂时空格局的影响

陈 莹,郭宇明

1.广西壮族自治区海洋环境监测中心站,广西北海 536000;2.广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区管理中心,广西北海 536000

0 引言

榕根山滩涂位于广西铁山港东岸,广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区,气候属南亚热带海洋性季风气候,潮型为不正规全日潮[1]。该区域以光滩为主,并且拥有海草床和红树林共2种高生产力生态系统。

互花米草原产于美洲,属于多年生禾本植物[2]。由于其形态杆高丛密、生长习性耐盐、耐淹,于1979年被引种至合浦,用于保滩促淤的科学研究,其后被周边村民代替插桩作为滩涂养殖分区的标记使用,至2003年榕根山已有其斑块扩大的记录[3]。

互花米草繁殖方式分为有性繁殖和无性繁殖2种,它们的扩散速度快、繁殖能力强大。生长密集的互花米草对低矮红树植物和海草产生植被遮阴效应,且其根系发达可以改造底质,通过这些竞争方式迅速挤占了红树林和海草的生存空间[4-5]。

过去的研究表明:榕根山以东约6 km的山口红树林保护区,在2005—2007年间互花米草的年平均面积增加28.9 m2/年,2009—2013年广西互花米草平均年扩散速度达到9.1%,其扩张速度极快,是榕根山海草床的衰退主要原因之一[6-8]。

统计2009—2018年互花米草在榕根山的分布情况,分析了其扩张类型、方向及速度。通过研究互花米草空间格局变化,判断其演替进程,预测非人工干预的演替结果。

1 调查内容和方法

本次调查范围选取榕根山滩涂,岸线长约2.5 km,区域面积总计150.96 hm2。

红树林和互花米草的调查利用2009、2013、2015和2018年Google历 史卫星图像对其进行勾绘,海草床调查利用定位系统对其进行绕测;用GIS计算红树林、互花米草和海草床的斑块面积和斑块数量等;用Fragstats软件计算蔓延度指数、香农威纳多样性指数和香农威纳均匀性指数;用WPS表格分析质心迁移、面积变化的趋势并曲线拟合预测结果。

2 结果与分析

2.1 互花米草扩散形式

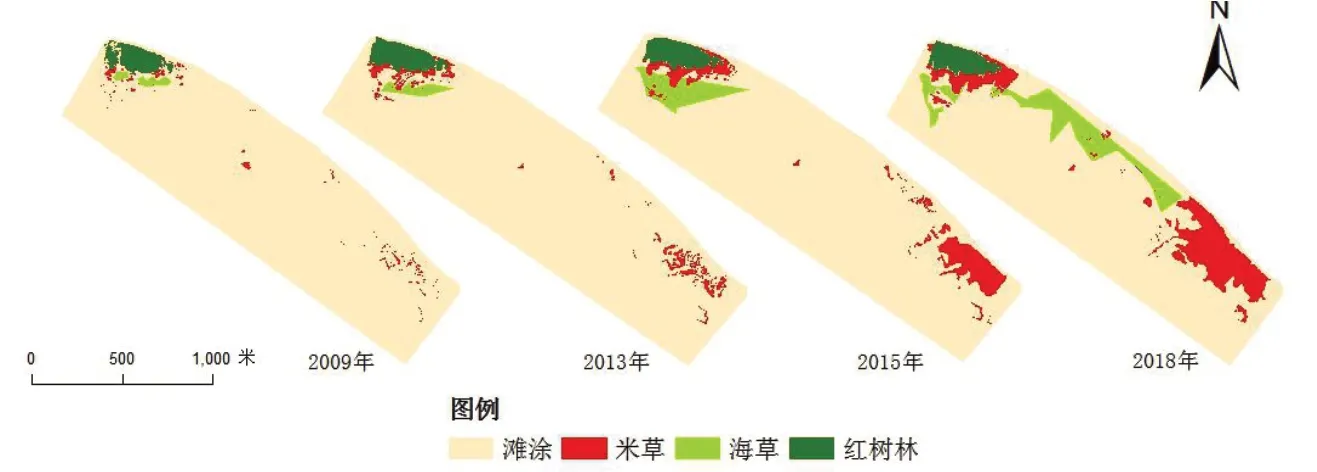

榕根山滩涂除光滩以外,还有灌木和草地。灌木为红树林,以白骨壤(Avicennia marina)为主;草地包括海草床和互花米草群落,海草床以贝克喜盐草(Halophila beccarii Asch)为主,偶镶嵌日本蔓草(Zostera japonica)(图1)。

图1 榕根山互花米草平面分布图

互花米草扩张形式主要为边缘扩张、外部隔离扩张和槽沟引领扩张共3种形式[9]。2009年互花米草斑块多以为单个近似圆形斑点,各个斑点之间不相交。2009—2015年,红树林以东的互花米草草斑逐步扩大融合后,向边缘扩张,2018年已进入边缘扩张模式。除此之外,2015年榕根山滩涂上出现人工渔箔,互花米草沿人工渔箔蔓延生长。

2.2 互花米草斑块特征

从2009—2018年,互花米草总面积从1.62 hm2增加至17.58 hm2,平均面积由0.005 hm2增加至0.314 hm2,斑块总数量由314个减少至56个,小面积斑块有迁入和迁出。总体上呈现斑块总面积逐年增大、数量逐年减少,小斑块融合成大斑块的趋势(表1)。

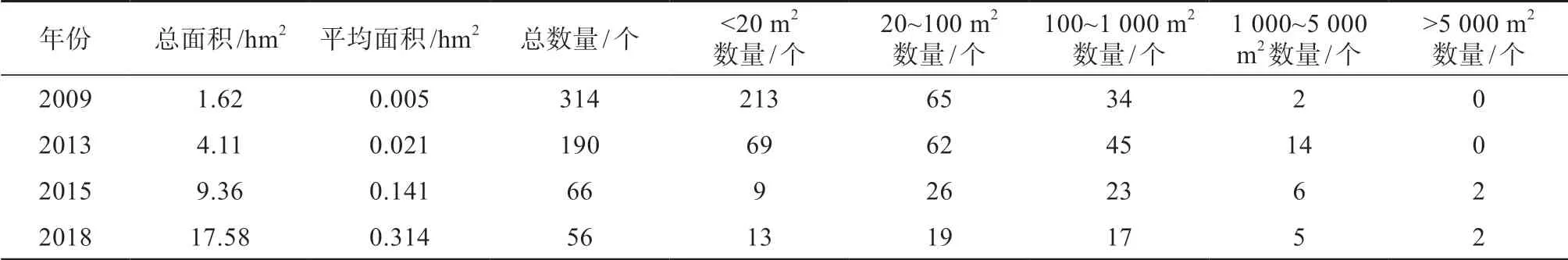

表1 榕根山互花米草斑块特征

2.3 互花米草质心迁移

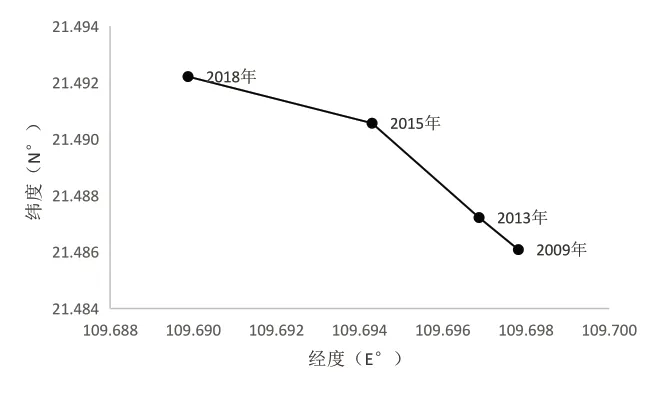

榕根山互花米草斑块质心总体上由东南向西北沿岸单向连续迁移,4个年份之间的3个时段,质心距离分别为0.16、0.457、0.493 km,各时段平均迁移速率为0.04、0.23、0.16 km/年,按质心迁移路径计算2009—2018年的年平均迁移速率为0.11 km/年(图2)。

图2 榕根山互花米草质心迁移

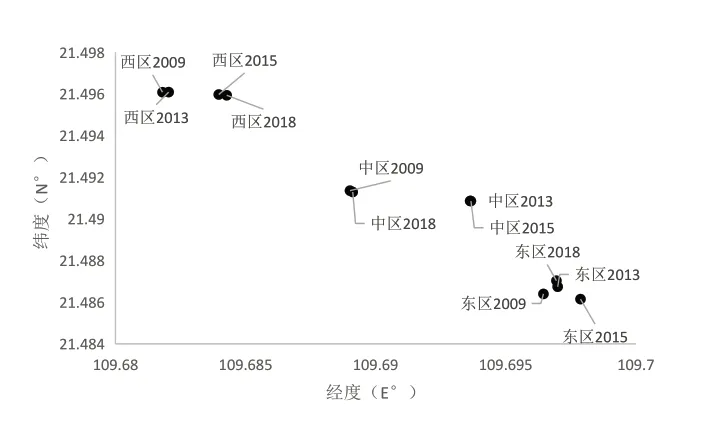

按2018年滩涂特性分为3个片区,集中分布有红树林的区域划分为西区,集中分布海草床的区域划分为中区,集中分布互花米草的区域划分为东区,互花米草在这3个区域的扩张方向和距离也有不同的特点。

西区的互花米草连续沿岸向西迁移,4个年份之间的3个时段质心距离分别为0.25、0.23、0.03 km,各时段平均迁移速率为0.06、0.12、0.01 km/年,平均迁移速率为0.06 km/年。中区的互花米草在2013年有斑块迁出,2018年在岸边再出现新的定植点,这使得中区部分斑块在扩大中逐步与东区斑块融合,质心沿岸双向迁移幅度较大,4个年份之间的3个时段质心距离分别为0.48、0.003、0.47 km,各时段平均迁移速率为0.12、0.002、0.16 km/年,按质心迁移路径计算2009—2018年的年平均迁移速率为0.11 km/年。东区的互花米草向岸后沿岸东西两头迂回迁移,4个年份之间的3个时段质心距离分别为0.07、0.11、0.14 km,各时段平均迁移速率为0.02、0.06、0.05 km/年,按质心迁移路径计算2009—2018年的年平均迁移速率为0.04 km/年(图3)。

图3 榕根山各区域互花米草斑块质心迁移

2.4 互花米草扩散

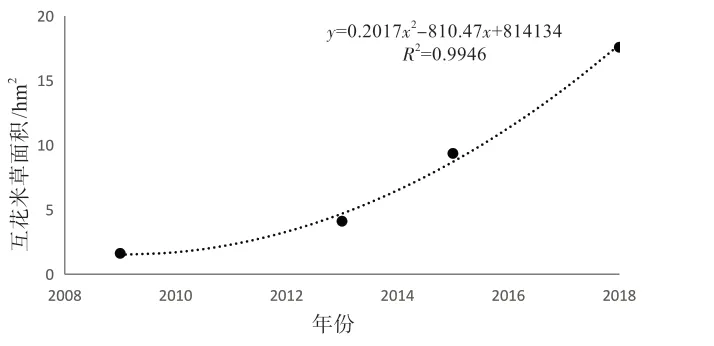

将这2009、2013、2015、2018年的互花米草总面积通过二项式曲线拟合,榕根山互花米草面积扩增模型公式为y=0.2017x2-810.47x+814134,相关性系数(R2)为0.9946(图4)。

图4 榕根山互花米草面积变化

2.5 空间格局变迁

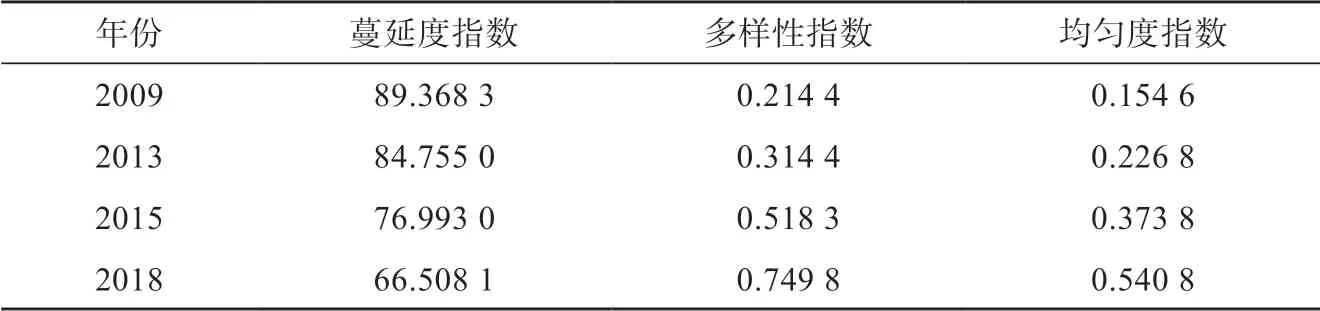

蔓延度指数从89.3683连续下降至66.5081,多样性指数从0.2144提高至0.7498,均匀度指数从0.1546提高到0.5408(表2)。

表2 榕根山空间格局指数变化

3 讨论

3.1 互花米草的扩张

东、西两区互花米草斑块面积增加并融合向中部扩大,中区互花米草的新增斑块及其面积增大,加剧了中区与东区斑块的融合速率。总体来看,互花米草的斑块质心由东南向西南沿岸迁移,尤其是东区域向陆地扩张和沿岸扩张迅速。2009—2013年面积变化的曲线斜率较缓,与2013年西区和中区的互花米草斑块迁出有关。

3.2 互花米草对生态格局的影响

榕根山滩涂斑块组成为光滩、红树林、海草床和互花米草4种类型组成,在板块类型没有增加,而多样性指数和均匀度指数升高,蔓延度指数下降,这说明了原本占绝对优势的光滩,逐步被其他斑块替代,景观破碎化程度逐步提高。

本研究区域面积仅150.96 hm2,2009—2018年互花米草占滩涂面积比例从1.07%上升至11.65%。根据模型推算,互花米草面积在2028年将达49.37 hm2,2035年 将 达102.39 hm2,2038年将达145.79 hm2。互花米草相对红树植物的株高较矮,对近4.57 hm2的红树林成树的影响不大。在无其他干扰的情况下,按该模型推算研究区域除红树林外,2035—2038年互花米草将完全占领本次研究的区域,完成互花米草演替海草的进程。

3.3 人类活动对互花米草的影响

从2009年平面分布图看,互花米草在东、西2个区域形成与岸线垂直和平行的细小线条排布方式,规划了互花米草在该区域分布的初步轮廓,显然是人为引种结果。周边村民的非法引种,仅考虑将其替代插桩作为划分滩涂使用便利,忽视了控制互花米草生长繁殖扩张的人力管理成本,为互花米草扩张埋下了隐患。

2015年人工渔箔形成围网截留互花米草,围网的缠绕和水流减缓都有利于互花米草顺着人工渔箔的布置方向蔓延生长,致使2013—2015年的互花米草面积增加和质心迁移速度的提高。在中高潮带的人工水上建构筑物,有利于互花米草的生长。

2009—2013年在东区的南部和中区的北部有斑块迁出,2015—2018年中部的斑块迁入迁出,现场调查表明:草地表面有碳化现象,属于人为清除。这些斑块迁入迁出和面积变化致使质心的迁移,证明了局部的人为清除在一定期间使互花米草面积扩增得到控制,但清除范围和方式仍需根据滩涂特点和互花米草的生长特点连片清除才能有效控制其扩张。

3.4 互花米草对红树林的影响

互花米草在红树林边缘与红树林交互镶嵌,红树林的缝隙中分布有互花米草,互花米草丛中分布有红树植物。由于遮阴效应,随着红树林片区盖度上升,红树林片区内的互花米草斑块逐渐被红树植物替代,同时红树林周边的矮小树苗被互花米草取代,逐渐形成了清晰明显的红树林—互花米草边界。到2018年互花米草群落已经包围红树林,使得该区域红树林种子的萌苗或幼苗不再有继续成长为成年树的可能,互花米草已占领该区域,红树林不能在该区域繁殖。

3.5 互花米草海草的影响

海草在冬春季节繁茂,夏季骤减;而互花米草正好与其相反,夏秋季节茂盛。互花米草利用其生长周期时间差异、植株高度优势和强大根系优势,快速低占据贝克喜盐草生存空间。

2009—2018年,榕根山滩涂互花米草对海草的影响是双面性的。一是西区南端的互花米草形成一条约150 m的抗浪带,在一定程度上阻挡了淤泥向南移动,使海草滞留在其北部,形成了常年存在的小型海草床。二是互花米草的快速扩张占领了中高潮带的滩涂,与海草竞争生长空间,尤其是中部互花米草斑块的增加和扩大,至2018年已经有使海草床斑块破裂的显著趋势。虽然这期间互花米草对海草的影响是双面性的,但长久来看西区南部的互花米草抗浪带终将围合并填充互花米草,中部和东部的互花米草斑块也将不断扩大和融合,届时处于劣势的海草将被迅速演替,榕根山海草床生态系统将不复存在。

4 结论和建议

2009—2018年榕根山互花米草的面积由1.62 hm2增加至17.58 hm2,占滩涂面积比例从1.07%上升至11.65%,质心以0.11 km/年的速度沿岸向西北移动,榕根山景观破碎化程度逐步提高,互花米草对海草床的演替正在进行。

为阻止互花米草继续入侵保护区,应开展人工干预清理互花米草工作,防止海草床和红树林生态系统受损,逐步恢复滩涂破碎化景观及生态功能,可从以下几方面开展工作:第一,持续开展人工刈割互花米草,刈割能迅速降低互花米草株高和减少其株数,抑制互花米草种群扩张,减少互花米草的活根生物量,控制互花米草刈割后重新生长[10]。可结合选择性除草剂开展互花米草化学防治工作,避免非靶向生物尤其是避免红树植株和海草植株的病变或生长受阻。第二,加强监管巡护能力建设,加大监管执法力度,对保护区内非法霸海养殖打击保持高压态势,实现清理整治常态化。利用无人机等巡查手段及时制止违法行为,如禁止非法设置人工渔箔、禁止人为播种互花米草作为霸海范围标志物、禁止在保护区内投放甲氰菊酯等农药损害潮间带生物多样性。第三,圈围项目研究区附近的滩涂作为生态修复试验区,结合实地资源条件种植海草、红树林等,布撒物种幼苗以丰富生物多样性,促进受损生态功能恢复,恢复原有景观生态格局。第四,开展海草室内种质资源繁育研究和半自然条件下的养殖塘海草扩繁实验,为野外海草恢复性种植奠定基础,维持海草床生态系统稳定性。