体育锻炼与大学生心理压力的关系

文 / 钟明津

1 问题的提出

从现有的相关研究来看,大部分研究基本是从不同角度:如不同运动项目,对大学生的压力水平与体育锻炼的关系进行了调查与研究。但是对参加体育锻炼时长与强度的定义不够清晰,不统一。使用的压力量表也各有特点,不够能区分压力的维度与大小。在现有的相关研究中,涉及体育锻炼的自变量包括:锻炼时间、锻炼计划、锻炼强度、锻炼频率、锻炼持续时间等。研究讨论了这些变量对改善大学生心理压力的主效应及变量之间的交互作用。因变量则是通过测量得出的大学生心理压力或者应对方式。大多数研究使用的量表都有以下问题:第一是国外学者所编制的量表,即使翻译过来,也不适宜国内情况,第二是量表年代较为久远,与现代生活不太符合,第三是问卷信效度不高,维度也少,对大学生特征把握不足。而本研究,采用车文博与张林通过系统研究大学生心理压力做而制定的心理压力感量表,量表的信度与效度都较高[1]。通过结合运动时间、运动频率、运动持续时间等多种因素,研究与大学生心理压力关系,弥补了先前研究中分开研究的特点,有力地结合了各种因素对心理压力的影响,更进一步完善了这一方面的研究。

2 大学生心理压力的基本情况

2.1 大学生心理压力的一般情况

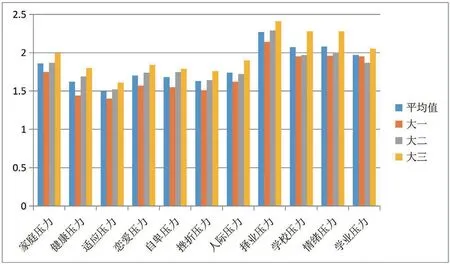

为了分析江西师范大学大学生心理压力的总体情况,对大学生心理压力的各维度的平均值与标准差进行了计算和排序。通过对江西师范大学大学生随机发放问卷,进行心理压力感的测量得出:该校大学生总体平均心理压力感为1.85。满分5分,属于较低水平。各个维度压力中择业压力、情绪压力、学校压力和学业压力是大学生心理压力程度较大的前四位,且都来自社会环境压力的方面。而受个体影响,差异程度大的是择业压力、情绪压力、恋爱压力。总体而言,江西师范大学大学生心理压力感较轻,社会环境维度的压力显著高于个人自身维度的压力方面,按照压力程度排序,在前五的有四种压力来自社会环境方面。

图1 江西师范大学学生调查图

2.2 大学生心理压力各维度的年级差异

对不同年级大学生(一年级、二年级、三年级)、不同维度的心理压力感得分,进行事后多重比较(LSD)。大学生11个维度的心理压力平均得分呈现;大三年级>大二年级>大一年级。可以看出,大学生心理压力总体呈现整体压力随年级递增。大一年级的所有方面的平均得分均低于二年级和三年级。在整体压力感上,除自卑压力、择业压力与学业压力三方面外,其余8方面的压力感的年级差异都达到显著水平(p<0.05),在健康压力方面年级的差异达到了非常显著(p<0.01)。其中,大学生的个人自身方面压力的六个维度中,有五个维度都达到显著差异水平。个人自身压力总体年级得分差异显著(F=3.134,p=0.046<0.05)。社会环境压力感的得分年级差异不显著。进一步进行事后多重比较的结果显示:在个人自身压力感方面与社会环境压力感方面,即总体压力感上大一年级的学生均显著低于大三年级(p=0.014<0.01),而其余年级间没有显著差异。进一步从大学生心理压力的各个维度上分析:在家庭压力感、适应压力感、恋爱压力感、自卑压力感、挫折压力感、人际关系压力感、学校环境压力感、情绪压力感上三年级学生显著高于一年级学生,其中学校环境压力感上,三年级显著高于一年级、二年级学生,健康压力感上一年级学生显著低于二年级、三年级学生。

图2 江西师范大学学生调查图

图3 调查对象分布图

2.3 大学生心理压力感的专业差异比较

对体育专业学生和非体育专业学生的心理压力分数数据进行独立样本t检验。图5显示了个人与社会环境之间的差异。大学生在个人自身压力感方面,非体育专业的大学生心理压力感显著高于体育专业大学生(t=2.109,p=0.036<0.05),非体育专业和体育专业学生在社会和环境方面压力下的差异非常显著(t=4.582,p=0.000<0.01)。在心理压力感量表的各个维度中,体育专业大学生的心理压力感都低于非体育专业的大学生。在家庭、自卑、人际关系、择业、学校、情绪、学业这7个方面的压力上,非体育专业的大学生心理压力都高于体育专业的大学生,差异达到非常显著(p<0.01)。其余4各维度有差异但未达到显著水平。

图5 体育专业与非体育专业压力比较

2.4 非体育大学生心理压力水平与不同体育锻炼等级的差异分析

由于考虑到体育专业与其他专业的差异性,本研究将非体育大学生,从主要影响体育锻炼效果的锻炼频率、锻炼时间两方面进行群分类。分为经常锻炼组,参加锻炼组,不锻炼人群,进行多重比较分析。结果显示:在各个维度上心理压力感呈现:经常锻炼组(每周超过3次,超过30分钟),<锻炼组(每周3次,或每次30分钟)<不锻炼人群(每周少于三次,少于30分钟每次)。就个人压力方面而言,不锻炼组的大学生心理压力显著高于经常锻炼大学生;参与体育锻炼的大学生的心理压力高于经常锻炼组的大学生,低于不锻炼组的大学生,但是差异不显著;在社会环境压力方面,不锻炼组的大学生心理压力高于经常锻炼组的大学生,达到非常显著水平;参与体育锻炼的大学生心理压力低于不锻炼组的大学生,显著高于经常锻炼组的大学生。

图4 不同年级大学生心理压力各维度得分差异比较

3 讨论与分析

由于大学生是一个特殊的社会群体,正在从学生向社会过渡,这一时期心理变化最为活跃,容易产生心理矛盾与心理压力。同时导致大学生产生心理压力的原因有很多:有因为自身原因,身心发展的特点尚未完善,而且通过我国应试教育出来的大学生,长期处于一个较为封闭的学校学习,缺少身体与心理锻炼、经历少,有很强的依赖性,自我应对与调节能力弱。此外,当前社会环境压力较大,竞争激烈。在面对这些突如其来的压力时处理不当,很容易出现烦躁、失眠、焦虑甚至出现抑郁症状。[2]

本研究结果表明,江西师范大学大学生的总体平均心理压力为1.85,处在在相对较低的水平上。根据导致大学生心理压力程度的压力事件大小层面来看,择业对大学生心理发展影响最大,情绪压力、学校压力和学业压力次之。这与前人的调查研究结果基本类似[3]。例如,调查问卷作者车文博的研究结果表明,学业压力对大学生影响最大,其次是学校环境,情绪压力和工作选择压力;在徐长江和钟晨音(2002)对浙江大学心理压力的研究中,大学生心理压力的来源大小依次为:自我发展和职业压力,学习,社交和生活压力[4]。可以看出, 大学生心理压力的主要来源仍然来自学术和职业选择。学业与自身利益直接相关,学业成绩的好坏不仅影响自身评价、奖学金、毕业证,更会对就业产生影响,而就业与择业关系着自己未来。如果这些方面处理不好,那么对自身影响将深而久远,因此对大学生的心理影响非常明显。

通过比较分析不同年级大学生的心理压力,结果表明一年级学生心理压力最低。 可能是因为刚从压力更大的学习任务繁重的高考中过度过来,大学生活相对自由轻松,恋爱与学业涉及的更少。 而大二,特别是大三,已经开始面临毕业与择业,正向社会过渡,更加重视自己的容貌与打扮, 开销增大,大学的新鲜感消失,又要面临学业竞争与择业就业问题。 因此,新生的心理压力显着低于初中三年级是合理的。 而由于大四学生基本离开了学校,数据难以收集,因此放弃了大四学生的样本调查。

考虑到体育专业的学生,每周体育锻炼较为规律,因此将体育专业和非体育专业大学生分组进行问卷调查,然后比较分析。结果显示:在个人原因方面,非体育类学生的心理压力要显著高于体育专业大学生。在社会和环境压力方面,非体育专业和体育专业的差异非常显着。体育专业的学生,经常进行体育锻炼,身体素质比较强健,性格都比较开朗乐观,在进行体育活动的过程中也能促进人际关系的发展,在面临体育竞赛压力的处理经验, 也能使体育专业的学生更好的处理来自其他方面的压力。

本研究将非体育大学生,从主要影响体育锻炼效果的锻炼频率、锻炼时间两方面进行群分类。分为经常锻炼人群、参与锻炼人群与不锻炼人群,进行多重比较分析。结果显示:锻炼水平与大学生心理压力呈反相关趋势,在个人自身压力方面上,不锻炼组的学生心理压力显著高于经常锻炼大学生。在社会环境压力方面,不锻炼组的大学生心理压力高于经常锻炼组的大学生,达到非常显著水平,经常锻炼组的大学生各方面的压力感都要小于不锻炼与参与锻炼的大学生。可以看出,体育锻炼能对大学生心理压力产生影响,适当的体育锻炼对缓解大学生心理压力的效果显著,且主要体现在社会环境维度方面。研究指出:体育锻炼可是提高大学生的社交能力,改善人际关系。能提升意志力,增加生活乐趣。综述所述推测,大三年级取消了体育课与健步走的体育锻炼活动,是否也是导致大三年级心理压力感较高的原因。

4 结论

(1)江西师范大学的大学生总体压力水平较低。

(2)学生压力来源最大为择业,情绪、学校、学业压力次之。

(3)本校大一的学生心理压力感显著低于大三的学生,本校大学生的心理压力指标呈年级上升趋势。

(4)本校体育专业的学生压力感低于非体育的专业学生,并且达到显著水平。

(5)经常锻炼组的学生心理压力感,显著低于不锻炼组的大学生,心理压力可以通过体育锻炼有效缓解。