最早发现周口店“北京人”牙齿的奥地利古生物学家奥托·师丹斯基

于小波

从20世纪20年代起,中外古生物学家在北京周口店龙骨山陆续发现了“北京人”的各种化石材料。这些发现,凝聚着中外学者历年来辛勤挖掘与研究的心血,是古生物学和古人类学历史上的重大成果。“北京人”最早的化石证据,是奥地利古生物学家奥托·师丹斯基(Otto Zdansky,1894-1988)从1921年和1923年采集的材料中发现的两颗牙齿。当时,瑞典地质学家安特生(J.G.Andersson,1874-1960)和中国地质调查所合作进行发掘工作。安特生从瑞典印刷大王拉格雷列斯(A.Lagrelius,1863-1944)建立的私人基金会“中国研究委员会”获得资金,支持他在中国各地收集化石材料。由于当时中国还没有研究各类化石的专门人才,采集的化石被运到乌普萨拉大学,由那里古生物系的维曼(C.Wiman, 1867-1944)教授和其他西方学者描述研究。双方协议,经过修理和研究的化石材料,一半将归还中国,另一半留在瑞典的研究机构。研究结果应首先在中国地质调查所《中国古生物志》等刊物上发表。

师丹斯基发现的两颗牙齿(第一颗是右上颌臼齿,第二颗是左下颌前臼齿),后来被协和医学院的解剖系系主任步达生(D.Black, 1884-1934)作为建立“中国猿人北京种”(Sinanthropus pekinensis;俗称“北京人”)的依据之一。但是,师丹斯基对这两颗牙齿的具体发现时间并没有准确的原始记录。从1921年夏天到1923年秋天,师丹斯基在中国北部很多地点采掘化石,其中最重要的是山西保德的三趾马动物群、山东蒙阴的晚侏罗世恐龙和中始新世的哺乳动物,以及周口店洞穴堆积中的古人类牙齿和哺乳动物化石。师丹斯基很可能在1921年周口店发掘的早期,就找到并认出第一颗牙齿(臼齿)。1923年底,师丹斯基从北京乘火车经西伯利亚返回欧洲,他的野外记录和日记在途中被全部偷走。在1924-1926年间,师丹斯基花了大量时间在维曼教授那里整理、描述采自中国的化石材料。在这期间,他又在整理周口店化石时发现了第二颗牙齿(前臼齿)。据说,他曾不动声色地把两颗牙齿装在一个不起眼的小玻璃罐里,放在自己工作房间的书架上。直到1926年,师丹斯基才通过维曼和安特生向外界透露了发现两颗牙齿的消息。

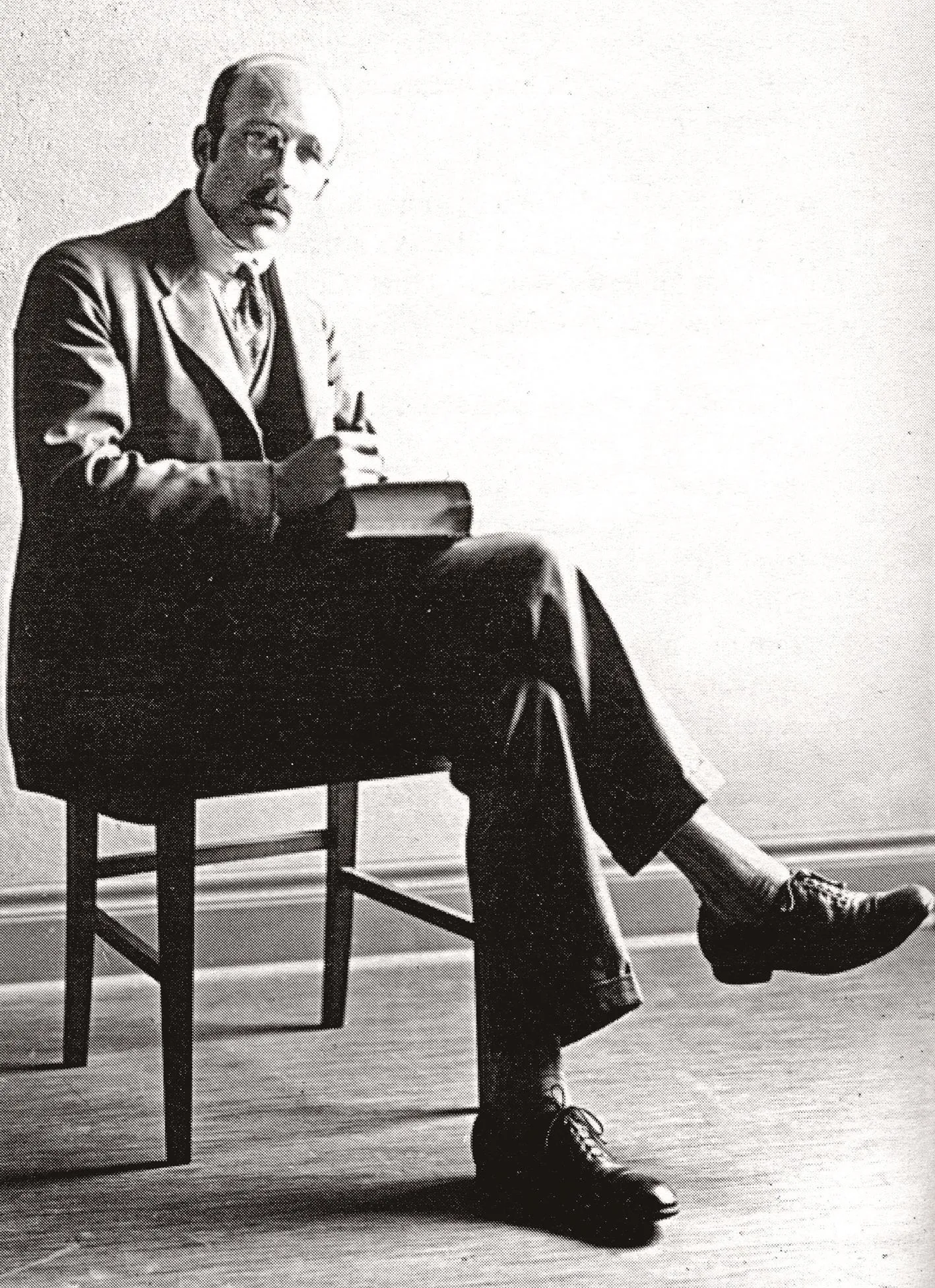

奥地利古生物学家奥托·师丹斯基。照片摄于1940年左右,由《中国化石脊椎动物》一书的作者卢卡斯(S.Lucas)提供

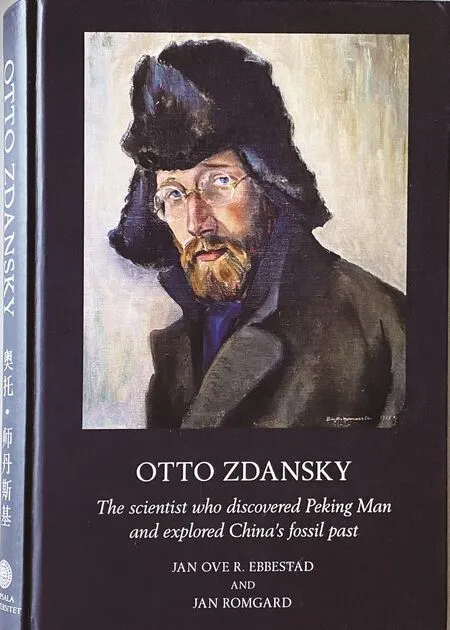

《奥托·师丹斯基——一位发现“北京人”并探索中国化石史的科学家》一书的封面

师丹斯基最早发现周口店古人类牙齿但却秘而不宣的故事,不时引起人们的好奇。师丹斯基为什么能到周口店发掘化石呢?他是什么时候找到并认出第一颗牙齿的?他为什么没有把发现及时透露给外界?他为什么没有把发现告诉自己的“老板”安特生?如果师丹斯基在采集时就认出这是古人类的牙齿,他为什么不继续在周口店进一步发掘呢?美国新墨西哥自然历史和科学博物馆的卢卡斯(S.Lucas)在《中国化石脊椎动物》一书中说,师丹斯基最早发现“北京人”牙齿的故事,在周口店发掘的历史中有时被人们忽视,而这个故事却出乎预料地向人们说明了师丹斯基对待科学和科学材料的态度。最近,瑞典乌普萨拉进化博物馆的研究馆员艾贝斯塔德(J.Ebbestad)和乌普萨拉大学的历史学家罗姆加德(J.Romgard)合著了一本新书,名为《奥托·师丹斯基——一位发现“北京人”并探索中国化石史的科学家》。这本书分为两部分:第一部分讲述师丹斯基的科学工作(只有英文内容),第二部分是师丹斯基为自己儿子撰写的自传(英文之外还有相应的中文内容)。这本书为人们更深刻地了解师丹斯基的工作和经历,提供了大量的新材料,也为回答师丹斯基发现两颗牙齿的相关问题作了比较全面的解释。笔者根据有关师丹斯基的报道和研究,向读者讲述师丹斯基的生涯轨迹和他发现“北京人”两颗牙齿的故事。

师丹斯基的生涯轨迹

1894年,奥托·师丹斯基在维也纳出生。由于工作的需要和时局的变迁,师丹斯基曾在三个大洲上的四个国度生活过。他的父亲来自摩拉维亚的斯特恩堡,母亲来自匈牙利的布达佩斯。父母二人在维也纳相识,成家立业。父亲只读完中学的四年课程便到一个杂货店去打工,但后来成了一个进口商人。师丹斯基有一个比他大一岁的哥哥,名叫埃里克。师丹斯基的家庭信奉传统的罗马天主教。父母把兄弟二人送到教会开办的学校,两人一直在同一个班上课,直到读完中学。1912-1914年,师丹斯基在维也纳技术学校学习土木工程。1914-1918年,他和哥哥都应征入伍参加第一次世界大战。战后,师丹斯基开始在维也纳大学读古生物学。当时,维也纳大学的阿贝尔(O.Abel,1875-1946)教授建立了欧洲屈指可数的古生物学研究中心。在阿贝尔的建议下,师丹斯基以乌龟头骨作为自己论文的研究题目。战后维也纳的生活环境非常艰苦,缺乏燃料、食品和其他必需品。师丹斯基靠着教会在学生食堂提供的三餐聊以果腹。他在寒冷的维也纳自然历史博物馆作研究时,只得靠在书架之间来回走动才能保持起码的体温。1920年春天,作为第一次世界大战后的一项人道主义救援工作,瑞典学生会邀请20几名奥地利学生去瑞典待一段时间,让他们得以调养身心,然后再继续完成学业。1920年3月,师丹斯基和他的哥哥埃里克到达乌普萨拉。师丹斯基在乌普萨拉度过了短暂的6个月的时光,但这无意中为他打开了通往中国的探古之路。

当时,乌普萨拉大学的维曼教授刚刚收到安特生从中国采集的67箱化石材料,需要雇佣学生和助手整理化石。为了从维曼那里得到每小时两瑞典克朗的报酬,师丹斯基每天在完成自己论文的工作后,从晚9:30到凌晨一两点钟为维曼修理化石。1921年春,安特生为了加快在中国采集脊椎动物化石,请维曼派一位专门人员来中国协助采集。维曼问师丹斯基是否愿意去中国为安特生工作三年。但是,安特生不能支付工资,只能负担师丹斯基在中国采集化石的工作费用和食宿。师丹斯基以能够研究和发表所采集的材料为条件,同意前往中国。师丹斯基很快结束了论文的工作,获得维也纳大学的博士学位。随后,他到英国伦敦,从那里乘船前往中国,于1921年7月到达北京。

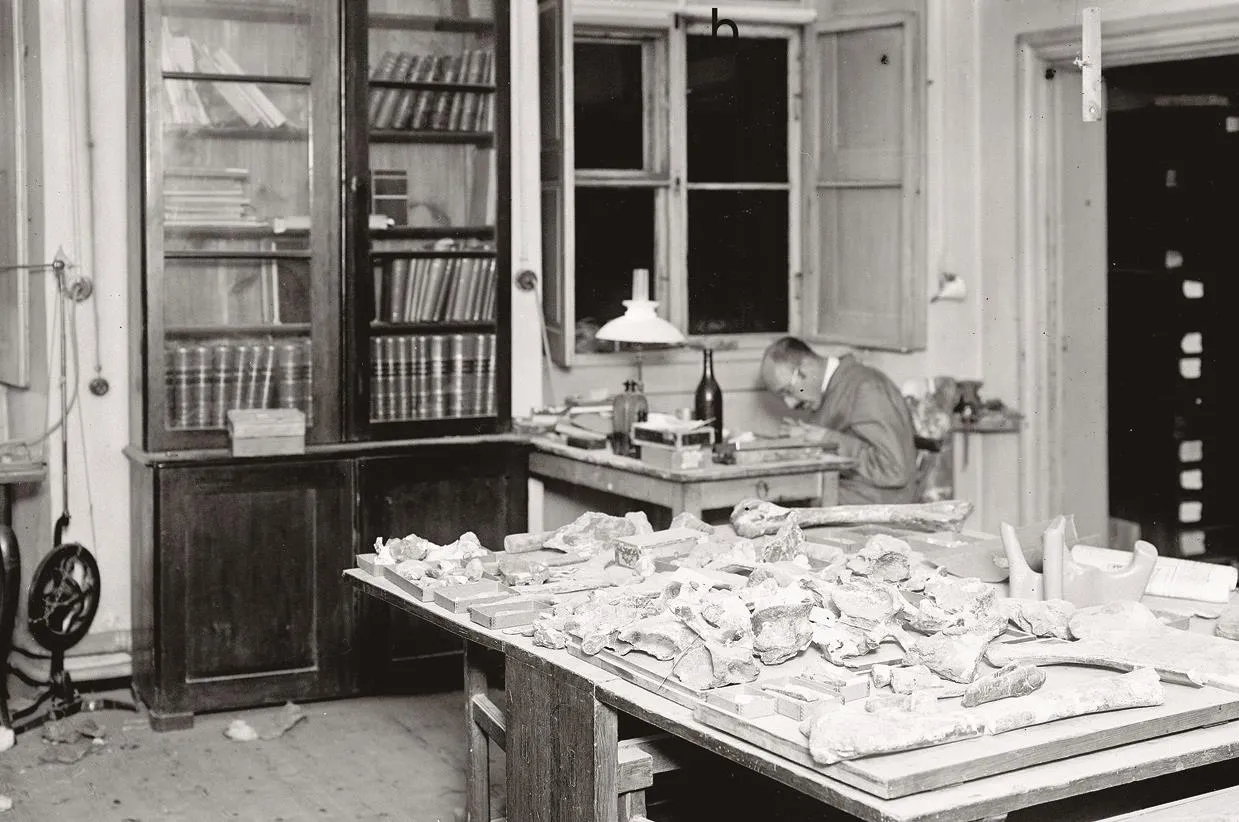

师丹斯基(后排右二)在维曼教授的工作间里和维曼(前排中间)等人合影。后排右一是维曼的学生埃里克·史天秀(E.Stensio, 1891-1984),后来成为早期脊椎动物研究中“斯德哥尔摩学派”的创始人。照片由瑞典乌普萨拉大学进化博物馆提供并授权使用

安特生先让师丹斯基在周口店发掘了一个多月的时间,然后就让他结束发掘,开赴河南渑池县。师丹斯基在那里发掘出副驼(Paracemelus)的完好化石,还参与了仰韶文化遗址的考古发掘。师丹斯基在随后大约两年的时间里,在河南、山西、山东和甘肃采集了大批侏罗纪、始新世和渐新世的脊椎动物化石。到1923年夏天,安特生从瑞典“中国研究委员会”得到的资金几乎用尽。师丹斯基只得返回北京,重新在周口店作短暂的发掘后返回欧洲。1924至1926年间,师丹斯基在乌普萨拉大学作为技术助理整理化石并进行修理。同时,他集中精力撰写描述这些化石的研究文章。在1924-1935年间,师丹斯基发表了9部有关中国化石的专著。

由于乌普萨拉大学长期经费不足,维曼没有能给师丹斯基一个永久的职位。从1927年起,师丹斯基成为开罗埃及大学的讲师,然后成为古生物学和古人类学副教授,一直在埃及工作了20多年。1927年11月,师丹斯基和瑞典人诺拉·安德森(“Nora” Andersson)结婚。1929年8月,他们的儿子戈兰(Göran)在乌普萨拉出生。1951年,师丹斯基离开埃及大学,回到乌普萨拉,开始在古生物学系作化石整理和展品管理的工作,后来又有时教授古脊椎动物学课程。在1951-1952年间,师丹斯基在乌普萨拉大学的周口店材料中又发现了第三颗“北京人”牙齿(右下颌的前臼齿)。当时,一份瑞典报纸报道了师丹斯基的发现,同时感叹这样一位知名的科学家和教授如今只能做些辅助性的工作。师丹斯基于1954年成为瑞典公民。1960年,他从乌普萨拉大学退休。1988年12月26日,师丹斯基在乌普萨拉逝世,享年94岁。师丹斯基的妻子诺拉于1972年去世。他们的儿子戈兰是乌普萨拉大学化学系的研究教授。

师丹斯基在维曼教授的工作间里修理化石。照片前景是师丹斯基1923年采自山东的中国谭氏龙(Tanius sinensis)的骨骼化石。照片由瑞典乌普萨拉大学进化博物馆提供并授权使用

“北京人”初露真容:从两颗牙齿到头盖骨的发现

1926年10月,瑞典王储古斯塔夫五世和他的新婚妻子计划访问中国。古斯塔夫酷爱考古和相关的艺术品收藏,也是“中国研究委员会”的主席。为了欢迎古斯塔夫访华,北京学术界组织了一场专门的学术报告会。事前,安特生向维曼询问是否有可以在会上报告的周口店新材料。当时,师丹斯基描述周口店动物群的经典之作“周口店第四纪之哺乳类化石”一文即将完稿。师丹斯基在维曼询问下透露了他早先发现两颗牙齿的秘密,并同意由安特生在欢迎古斯塔夫的学术报告会上公布于世。安特生在报告会上公布了在周口店发现的两颗牙齿,震惊了在场的中外科学家和各界名流。协和医学院解剖系系主任步达生很快在《中国地质学会志》和英国《自然》杂志上发表了这个惊人的消息,向学术界宣传师丹斯基发现的重要性。步达生写道:“无论牙齿是晚第三纪(现称“新近纪”)还是早第四纪,最为突出的事实是,这是在喜马拉雅山以北的亚洲大陆首次发现有完整而确定地质信息的古人类化石。因此,早期人类曾确实存在于东亚,现在已经不再是凭空推测。”

在20世纪20-30年代,瑞典、美国、法国都各自有古生物学家和探险家在中国采集化石,并留意寻找亚洲人类祖先的化石。由于瑞典方面支持安特生在中国采集化石的资金没有进一步落实,安特生已经无法继续在周口店发掘。他离开中国,回到瑞典担任远东古物博物馆的馆长,而早已回到瑞典的师丹斯基也即将到开罗的埃及大学任教。周口店下一步的发掘工作成为北京协和医学院和中国地质调查所的合作项目。

从1927年4月开始,步达生和地质调查所使用美国洛克菲勒基金会的资助,并聘用刚刚在维曼手下完成中国长颈鹿化石研究的瑞典古生物学家步林(B.Bohlin, 1898-1990)来到中国,在周口店开始大规模的系统发掘。1927年10月,步林在龙骨山又发现了一颗牙齿(右下颌前臼齿)。步达生根据这颗牙齿以及师丹斯基发现的两颗牙齿,建立了人科的一个新属新种,即“中国猿人北京种”(现归入人属的直立人种)。步达生把自己和师丹斯基列为“中国猿人北京种”的共同命名人。但是,有不少古人类学家对步达生只根据3颗牙齿而建立的新属种表示怀疑,而师丹斯基本人也对此有相当的保留。从1928年4月起,获得德国慕尼黑大学博士学位的杨钟健(1897-1979)和刚从北大地质系毕业不久的裴文中(1904-1982)参加周口店的发掘工作。1929年12月2日,裴文中在龙骨山发现了“北京人”的第一个头盖骨。这让多年来寻找“北京人”确凿证据的梦想得以实现,也让“北京人”的头骨轮廓初露真容,成为全球媒体和学界高度关注的对象。

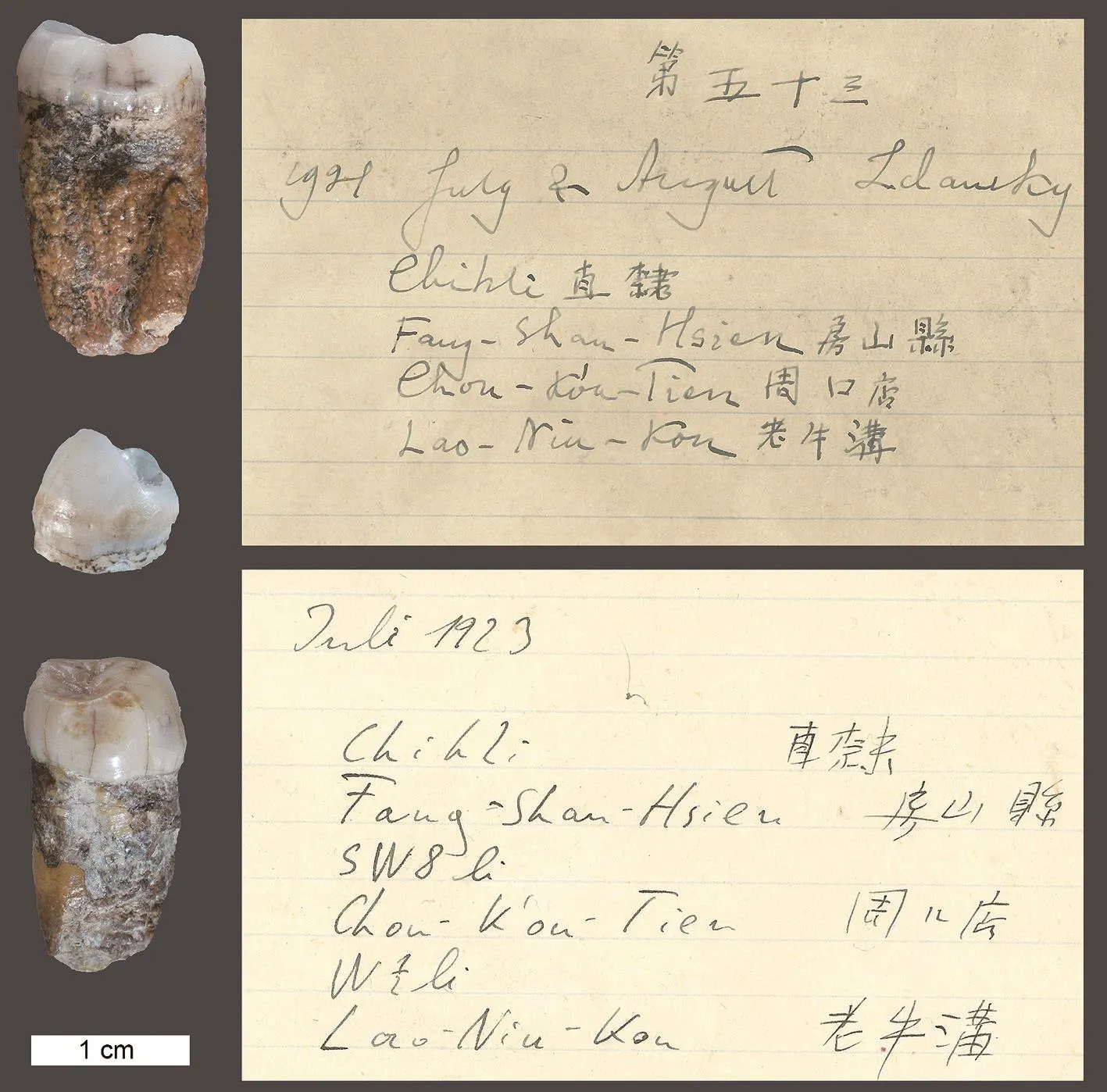

师丹斯基发现的三颗“北京人”牙齿和当年运往乌普萨拉化石木箱里的两张标签。左侧从上到下分别为1921年发现的第一颗牙齿、1924-1926年发现的第二颗牙齿和1951-1952年发现的第三颗牙齿。右侧上方的标签写着“1921年7月和8月;师丹斯基”等信息。右侧下方的标签写着“1923年7月”等信息。左侧的牙齿和右侧的标签没有直接的对应关系。照片由瑞典乌普萨拉大学进化博物馆提供并授权使用

从1927年到1937年,周口店发现的“北京人”材料包括5个头骨等属于40多个个体的标本。但绝大部分“北京人”化石材料,包括5个头骨和作为正型标本的牙齿,都在1941年转运美国时在战火中神秘消逝,成为中外学术界无可挽回的一大损失。当今,在20-30年代周口店采集的“北京人”所有材料中,幸存的珍贵原始材料只有保存在乌普萨拉进化博物馆中的4颗牙齿。其中两颗牙齿是师丹斯基于1921年和1923年采集的右上颌臼齿和左下颌前臼齿,第三颗是师丹斯基于1951年在同一批材料中发现的右下颌前臼齿,第四颗则是由研究恐龙的年轻学者孔德拉特(M.Kundrát)等人于2011年在乌普萨拉的周口店旧化石木箱中发现的右上颌犬齿。安特生和师丹斯基等人在中国采集的大批化石材料,构成乌普萨拉大学进化博物馆拉格雷列斯馆藏(Lagrelius Collection)的主体,使其成为在中国境外最为庞大的中国化石收藏中心。

重新审视师丹斯基对牙齿发现秘而不宣的因由

尽管师丹斯基对两颗牙齿的发现没有明确的原始记录,但他在1928年发表的“周口店第四纪之哺乳类化石”一文中说:“据我记忆所及,臼齿采自周口店堆积的第5层或第6层(师丹斯基,1923:86)。至于前臼齿,我并没有类似的记忆。我是在乌普萨拉清理材料时发现的。即便这颗牙齿是我自己从堆积物中采集的,很可能我并没有认出来,因为牙齿上粘着潮湿的泥土。”这说明师丹斯基在野外采集时就注意到第一颗牙齿(臼齿)并记得牙齿在堆积中的层位。但他是否当即认出第一颗牙齿可能和人类有关呢?他又为什么没有向安特生或其他人报告牙齿的发现呢?1982年,师丹斯基在接受卢卡斯的采访时说,他没有及时公布牙齿的发现有两个原因。首先他对于发现孤立的人类牙齿并没有感到异常的兴奋。其次,他担心如果把这一发现告诉安特生,安特生会夺走他继续发掘的权利、使他无法完成对周口店材料的描述。

师丹斯基所说的第一个原因(即他对孤立的人类牙齿并没有感到异常的兴奋),可以从他发表的文章中得到佐证。1927年,师丹斯基在《中国地质学会志》上发表“周口店猿人洞内之人牙”的短文。他简单描述了两颗牙齿,但只把牙齿鉴定为疑似的人属未定种(?Homosp.)。他在文章最后说:“假设牙齿是属于人类的,这就提出了这些牙齿和现生及史前人种的关系这个问题。读者可以推断,我对很多史前人类学文献持非常怀疑的态度。我确信,现有的材料完全不足以为各式各样的众多理论提供依据。”他接着说:“我绝对拒绝从本文描述的极为有限的材料去冒险做出有深远影响的结论。我认为,这些材料只能被鉴定为疑似的人属未定种(?Homo sp.)”。师丹斯基说,他写这篇短文是因为有些方面把报纸中所说的“北京人”发现归功于他。他的目的是指出,这些牙齿是第四纪的,其发现“肯定是有趣的,但并非具有划时代的重要性。”当步达生于1927年底正式建立“中国猿人北京种”时,步达生把自己和师丹斯基作为新种属的共同命名人。但师丹斯基从来没有把自己的名字包括在命名人之内。甚至在他1952年描述发现第三颗牙齿时,他的文章题目仍然是“中国猿人北京种(步达生)的一颗新牙齿”。按照国际命名法的规定,括号内的命名者应该是“步达生和师丹斯基”,而不仅仅是“步达生”。

师丹斯基在周口店和其他地点挖掘化石时,他的注意力在描述整个动物群的面目。尽管安特生自己曾说过,“我总跟师丹斯基说,这里一定有原始猿人的头骨在等着人们发现。”师丹斯基并不同意安特生有关周口店存在燧石石器的说法。他曾对《缺失的环节》一书的作者里德(J.Reader)说,“我对安特生想要的并不感兴趣。我只要洞穴的动物群。”所以,师丹斯基对于发现孤立的人类牙齿“没有感到异常的兴奋”,他也不认为当时的牙齿材料足以“为各式各样的众多理论提供依据”。这和后来步达生根据牙齿材料建立“中国猿人北京种”的大胆做法截然不同。随着时间的推移,特别是裴文中1929年发现第一个头盖骨后,“北京人”在多年的发掘和研究中,获得空前的知名地位,远远超过当时师丹斯基可以预见的程度。随着“北京人”化石引起的轰动,步达生、安特生等人的名字在北京人发现的故事中日显突出。但是,如果不以“事后诸葛亮”的视角看,师丹斯基对牙齿所持的谨慎态度,在当时也有可以理解的合理成分。他不用渲染的语言为自己的发现推波助澜,多少反映了他作为科学家趋于谨慎的一贯态度。师丹斯基对牙齿证据和对当时寻找人类起源的热潮所持的保守态度,使他自己的名字在“北京人”故事的舞台上离开了世人瞩目的前台位置。

师丹斯基所说的第二个原因(即他担心安特生可能夺走他继续发掘和描述周口店材料的权利),他自己曾在20世纪70-80年代中多次予以说明。1978年,师丹斯基向采访他的里德说:“你知道,人类化石一直备受关注。我担心消息公布会引起一些轰动,而我可能被要求交出原本曾经允诺由我研究、发表的材料。所以,我对此什么也没说。”1980年1月,师丹斯基在给法国艾克斯马赛大学的人类学家皮埃什(P-F.Puech)的信中说:“一天,我找到一颗臼齿,当即认出牙齿具有人科牙齿的性质。这是首次发现的北京人材料。我知道这个发现一旦被公布,将引起相当的轰动。我担心描述整个洞穴动物群的机会可能会从我手中夺走而交给其他人。所以,我对这个发现秘而不宣。”1984年,师丹斯基接受记者托尔(C.Thor)采访时说,他在发掘的早期就找到了第一颗牙齿而且当时即认出这是人科成员的牙齿。他说为了能继续不受干扰地描述自己采集的材料,他保持了沉默。

艾贝斯塔德和罗姆加德在他们合著的新书中对师丹斯基秘而不宣的做法,作了比较公允的评论。他们更提供了一个以前没有被注意到的细节,让后人更能理解当时师丹斯基的担心。他们在书中说:“事后看来,很难说师丹斯基害怕失去继续发掘和完成描述工作的担心是否确有实际依据。”他们还说,从研究工作的伦理角度说,师丹斯基按说应该向他的上司(安特生)告知实情。但是,考虑到1921年师丹斯基所处的位置和他面临的实际情况,师丹斯基的担心是合乎情理的。27岁刚刚开始野外工作的师丹斯基,在周口店很快发掘出相当数量的犀牛、鬣狗、羚羊和鹿等化石材料。他当时没有分文工资可言,而他能从自己辛勤工作中得到的唯一回报就是研究和描述所采化石的权利。这对他确立和巩固自己在学术界的地位至关重要。在离开瑞典赴中国之前,师丹斯基曾经写信给维曼,要求被允许描述所采集的化石并发表自己的研究结果。但是,从安特生1921年7月19日写给维曼的信中可以看出,当时并没有任何文字的协议。安特生在信中对于师丹斯基没有带来维曼有关工作条件的书面陈述表示惊讶。师丹斯基当时和安特生相见的时间不长,并不知此知彼。尽管维曼和安特生同意师丹斯基描述并发表自己采集的材料,但这仅仅是一个非常模糊的口头协议框架。师丹斯基当时在研究团队既没有工资,也没有明确的位置保证。师丹斯基知道安特生寻找古人类材料的雄心壮志,也知道当时瑞典和美国团队之间为发现古人类材料的竞争。这些都让师丹斯基担心透露发现牙齿的消息可能对他自己的工作产生影响。他是一个刚刚开始野外工作的新手,没有在学术界的固定职位。他担心一旦消息传开,继续发掘和研究的权利可能会被别人拿走。谨慎而缺乏稳定感的师丹斯基决定先不声张。他只想单纯地继续自己的野外工作,在他确实得以研究手中的动物群材料并完成研究之前,他对牙齿的发现保持沉默。

在晚年,师丹斯基对于自己没有得到欧洲大学的教授职位感到失望。这一点,可以说是一种历史的不公。作为维也纳大学阿贝尔教授的学生,师丹斯基在奥地利或瑞典的古生物学界似乎没有扎实的人际关系根基。他后来去埃及大学任教,也让他离开了欧洲古生物研究的中枢位置。在第二次世界大战中,纳粹德国吞并了奥地利。作为身在埃及的奥地利海外公民,师丹斯基因为自己母亲方面的犹太血统,也不能躲过纳粹迫害的影响。他的奥地利护照一度被没收。更有甚者,1939年,奥地利大学在纳粹控制下竟然撤销了师丹斯基的博士学位。当时,维也纳大学撤销了三百余人的学位,理由是他们作为犹太人不配拥有德国大学的学位。这一历史冤案直到师丹斯基去世后的2008年才由维也纳大学正式纠正,恢复了当时授予他的博士学位。

师丹斯基为人谦逊谨慎,不事声张。他学识丰富,才艺不凡,具有维也纳人的典雅风度。他酷爱演奏细腻严谨的室内乐,还在闲暇之余制作金属工艺品和修复古董钟表。他在野外发掘和室内研究上一丝不苟,慎言笃行。他对中国哺乳动物群研究所作的贡献是他不朽的科学遗产。作为最早发现北京人牙齿、探索中国化石史的一名杰出科学家,他将永为后世铭记在心。