“句芒”探碳,“森林之眼”助力美丽中国建设

文/邓雨楠

8月4日,世界首颗森林碳汇主被动联合观测遥感卫星——陆地生态系统碳监测卫星在太原卫星发射中心成功发射。网友们赋予它的“句芒”这一名字,代表着中国古代神话中的木神与春神,让卫星增添了一抹独属炎黄子孙的浪漫。

2012年,党的十八大首次提出建设美丽中国的概念,强调把生态文明建设放在突出地位,中国航天科技集团有限公司五院开始思考一个问题:卫星遥感服务能发挥什么作用?他们大胆提出一个设想:研制一颗观测绿水青山的卫星。

当时,国际上还没有专门针对植被进行探测的卫星,对于卫星研制团队来说,他们面临的是一个全新的挑战。为了精准了解林业遥感需求,他们四处求学,研究林业知识。卫星总设计师曹海翊给出了肯定的回答:“我们可以用天基遥感的手段解决这个问题。”

卫星正式批复立项是5年前,从一纸规划开始进入研制阶段,卫星研制团队先后攻克了热控、载荷控制、数据传输等技术难关。

▲ 长征四号乙火箭发射句芒号卫星

摸清森林资源,掌握“碳收支账户”

实现“碳中和”,就如同大自然的一场“碳源”与“碳汇”的数字运算,最终期待实现“收支相抵”。要对“碳收支账户”做到心中有数,首先就要对森林资源一探究竟。

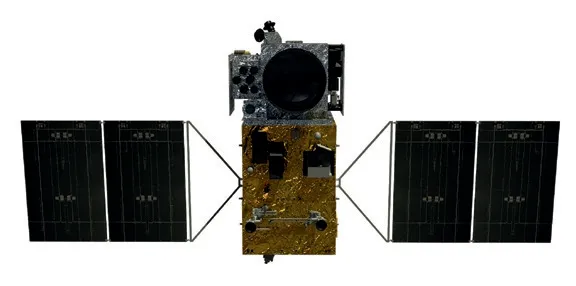

获取高精度的植被高度和面积信息是关键。对应到卫星设计上,其搭载的多角度多光谱相机和激光雷达,可以通过获得森林的地面图像和高度信息,较好地测量出植被的蓄积量和生物量,反映生态系统碳储量。

卫星副总设计师张新伟介绍,一般的遥感应用通常采取垂直对地观测的方式,但如果能够增加观测角度,就可以获得同一地表物体的不同反射率信息,从而提高森林结构参数的识别精度和反演准确度。这颗陆地生态系统碳监测卫星搭载的多角度多光谱相机就可以从5个方向获取同一地面景物的多光谱图像数据,获得更为详细可靠的地表三维空间结构信息。

“原来一台相机从头顶经过,垂直观测,只能看到人的头顶。现在拍摄角度多了,不仅能看到头顶,还能看到面部、后脑勺、前胸后背等多方面、多维度的信息。”五院508所多角度多光谱相机主任设计师贾福娟打了个比方。

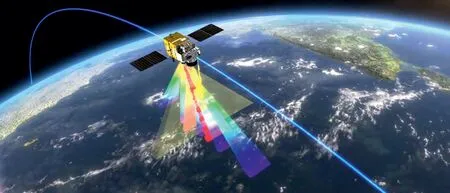

▲ 句芒号卫星激光雷达作业示意图

▲ 句芒号卫星监测森林示意图

▲ 从太空中看句芒号卫星工作

▲ 句芒号卫星超光谱探测仪叶绿素荧光捕捉示意图

基础参考的信息量增加了,这样不仅能看清楚森林冠顶,还能看清它的侧面,可以轻而易举得到植被的疏密分布、种类、健康、长势甚至病虫害情况。

为了更全面地测出植被的蓄积量,卫星研制团队还需要对森林的垂直结构进行探测。由于光学遥感对森林的垂直结构进行探测具有一定局限性,于是激光雷达主动探测技术出现了。

五院508所多波束激光雷达主任设计师孙立对其原理进行了解释:当激光从雷达照射到森林时,光束首先到达树顶,一部分激光被树冠反射回去,另一部分激光则沿着缝隙穿透向下,再被树木中间的树叶、枝干反射回去,最后一部分激光到达地面,被地面反射。这样就可以得到树冠、中部、地面的回波。根据回波的时间差计算树高,根据能量比值判断树种,甚至可以知道树木长势如何。

卫星观测过程中也会受到大气悬浮粒子的干扰,而多角度偏振成像仪和大气激光雷达可以有效解决这一问题。它们可以测量云、大气颗粒物等辅助信息,为卫星精确监测森林碳储量剔除干扰因素,确保大气校正更精准,实现森林植被生物量的高精度定量遥感测量。

“追捕”叶绿素荧光,“奇幻天眼”有绝活

森林对于固碳发挥着重要作用,能够吸收同时期我国年均人为碳排放量的45%。但是森林会一直吸收二氧化碳吗?如果森林所能吸收的二氧化碳量是有限的,当达到某个饱和点之后,它们还能继续帮助人类延缓气候变暖吗?

为了具备高精度森林碳汇监测能力,卫星高精度获取植被信息只是第一步,接下来还要看看植被的生产力如何,也就是植被的碳吸收程度。

“植物靠光合作用‘呼吸’,叶绿素是这一过程中的关键影响因素,叶绿素荧光高精度制图也是卫星支撑高精度碳汇监测的重要环节。”卫星总体副主任设计师毛一岚介绍,卫星上搭载的超光谱探测仪,可以捕捉植被的叶绿素荧光,反应植被光合作用强弱,进而定量化监测生态系统中碳吸收能力。

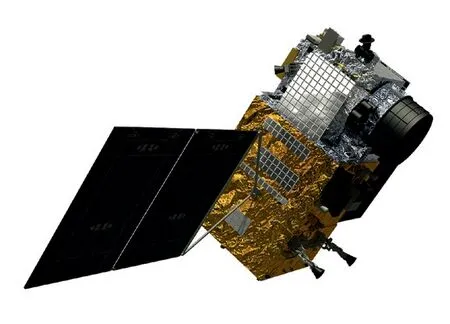

▲ 近看句芒号卫星

▲ 侧视句芒号卫星

▲ 卫星搭载的多角度偏振成像仪

捕捉叶绿素荧光并没有想象中那么简单,其光谱范围狭窄,只有纳米级宽度,在混沌的自然光中,探寻它就相当于在一望无边的图书里寻找一纸密文。

卫星研制团队创新性地使用了光栅分光原理,将光谱分辨率提升了10倍,能够把670纳米至780纳米这一段混浊在一起的光分成1100个渐变色彩,有效地寻找躲藏在某个渐变色角落里的叶绿素荧光。

五院508所超光谱探测仪主任设计师王伟刚说:“这相当于地球上空多了一颗奇幻的眼睛,告诉我们在神秘美奂的大森林里正在进行着怎样程度的光合作用,有怎样规模的二氧化碳被吸收掉,碳中和进行到哪种程度……”

推算全球碳汇,应对气候变化

“陆地生态系统碳监测卫星需要通过多波束激光雷达、多角度多光谱相机、超光谱探测仪、多角度偏振成像仪等4个载荷来完成综合观测任务。”卫星总体主任设计师黄缙介绍。

卫星任务繁多,工作模式也极其复杂。按照载荷工作模式组合计算,多达47种,不同载荷的组合可以获得不同数据,满足不同用户的使用需求。

“难度确实大。”曹海翊坦言,为了能够定量监测森林植被状态,满足碳汇监测需求,研制团队不仅要突破有效载荷研制的技术难关,让卫星支持更多应用,还要考虑卫星易用、好操控。其中,卫星数据的处理是一个关键环节。这一过程要结合林业部门相关经验,将遥感卫星数据转化成地面语言,并对卫星实时监测的数据不断反演和迭代。

卫星总指挥王祥透露,卫星在发射成功并完成在轨测试后,将正式投入运行,约两个月的时间完成一个回归周期,实现全球范围的有效覆盖。

▲ 长四乙火箭