机场候机厅空间设计的文化性研究

文/杨 光 广州美术学院建筑艺术设计学院 硕士研究生

黄全乐 广州美术学院建筑艺术设计学院 硕士生导师 副教授(通讯作者)

林康强 广州美术学院建筑艺术设计学院 讲 师(通讯作者)

唐延旭 广州美术学院建筑艺术设计学院 硕士研究生

引言

我国城市快速发展,机场建设成为了体现一个城市综合实力的决定因素之一。同时,机场作为“城市窗口”,承担着向来访旅客描述城市所具有的独特风貌以及人文内涵的作用。因此,地域文化特色的创造性体现在机场空间设计中占着重要地位。

机场候机厅空间作为旅客离开城市前的最后一站,通常是旅客停留时间最长的地方。目前大多数候机厅在满足了功能需求后,却极少重视旅客候机厅空间中的精神需求。文章通过研究场所精神理念下的建筑空间文化性,探讨在机场候机厅空间中体现地区地域文化的设计策略,以达到旅客在候机过程中体验到地区文化特色和人文风情的目的,为未来机场候机厅空间设计,探索新的设计思路。

1 场所精神理念下的文化性

1.1 场所精神

场所精神这一概念,由挪威建筑理论家诺伯舒兹①首次提出。他在其著作《场所精神——迈向建筑现象学》中认为不同的场所都有区别于其他场所的特征,即每一个场所都具备其独特的“灵魂”。每个地区、每个空间都有其自身的特定氛围,通过以某种方式表现出来的地方特性,即为场所精神[1]。场所精神是一个场所的象征和灵魂,它能使人区分出不同场所之间的差异,唤醒对特定场所的记忆[2]。

总的来说,人若感受到了场所的“灵魂”,便使每一个场所成为其精神上独特的存在。当人们在场所中能够产生出认同感以及归属感,那么场所就产生了场所精神。

1.2 建筑空间文化性

一栋建筑就好比一个人,有一个基本的“性格”或者“气质”,这种性格通常是通过空间内部造型处理来表现出整体的空间格调,也常被称为“场所精神”[3]。建筑也有自己的“肉体”和“灵魂”,建筑的“灵魂”即是建筑空间自身所蕴含与传递的文化内涵,其“肉体”即是构成建筑空间的元素,包括空间功能、空间界面以及空间形式。这些是可以用身体去感知的建筑空间元素,它们是建筑空间与人发生关系的传递载体,也是文化性内容表达的层次体现[4]。

总之,建筑空间文化性是建筑空间通过其自身所拥有的“肉体”来体现地区特有的民俗习惯、地域特色等,营造特有的文化氛围,凸显在建筑空间的“灵魂”当中,形成建筑空间具有地域特色的文化性空间。

1.3 场所精神与建筑空间文化性的关系

诺伯舒兹提到:“建筑空间是包含着环境与人的感受的场所,亦即场所包含着人的精神维度。”耶胡达·萨夫朗②认为:“在霍尔③的建筑世界里,并不期望完美的建筑,或是辉煌的建筑,也不试图建立所谓安康的社会,而是像箭手追求箭术一样,追求一种与自我意识的完美关系,或者说,是为了探索和丰富建筑与个人意识的内外关系。”[5]从以上两种观点可以看出,建筑空间与人的精神意识有着密切的关系[6]。

建筑是凝固的历史,是人类文化的物质体现。建筑空间作为建筑中的一部分,是人类生活的载体,承载着人们生活各个方面的文化内涵。机场候机厅空间是旅客离港前的最后一站,作为机场的一部分,机场候机厅空间应当承载着其所在地区的人文风情特色和历史文脉特征,让旅客在候机厅空间中形成对地区的认同感与归属感。唯此,机场候机厅空间才能形成其独有的场所精神。

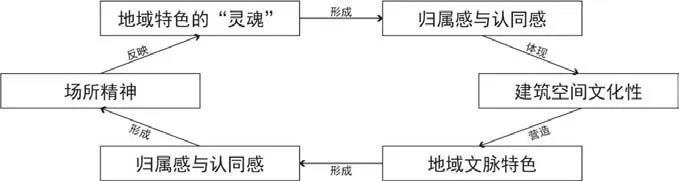

综上所述,场所精神与建筑空间文化性相得益彰。一方面,场所精神作为反映建筑空间特征以及特定氛围的“灵魂”,文化性作为体现建筑空间独特性的精神要素,通过在建筑空间中营造具有文化性的场所精神,使人们感受到建筑空间的“灵魂”,形成归属感和认同感,建筑空间的文化性通过场所精神得到体现;另一方面,在建筑空间中营造出其所在地区的地域文脉,使身处其中的人们体验到当地的传统文化和风土人情,形成归属感和认同感,则建筑空间就形成了具有地区文化特征的场所精神(图1)。

图1 场所精神与建筑空间文化性的关系(图片来源:作者自绘)

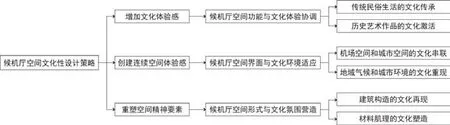

图1 机场候机厅空间文化性设计策略(图片来源:作者自绘)

2 机场候机厅空间的文化性诉求

2.1 机场候机厅空间类型

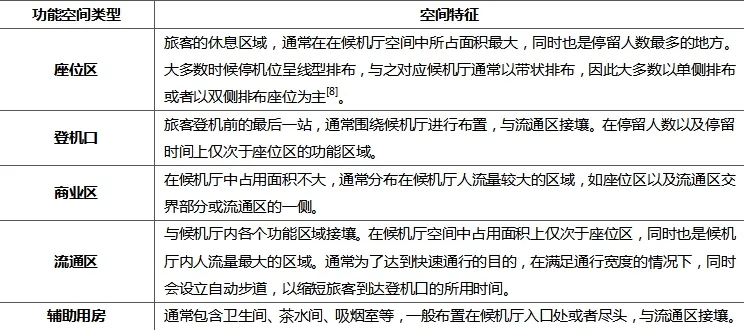

机场由于体量巨大、内部流程较为复杂,候机厅大多结合航站楼构型、旅客流程等因素分类型、分区域布置。候机厅通常具备着以下的功能空间:登机口、座位区、流通区、商业区、辅助用房[7]。在候机厅内,各个功能空间的空间特征如表(表1)。

表1 机场候机厅各功能空间以及空间特征(表格来源:作者自绘)

2.2 候机厅空间的文化性缺失

候机厅作为旅客离港前停留最久的场所,通常是在航站楼空间设计中占着重要地位。但目前部分机场候机厅空间过于追求功能要素,而忽视了空间中人的精神要素(表2)。

表2 各城市机场候机厅各功能空间存在的问题(表格来源:作者自绘)

综上所述,从表2 中可以得出,目前机场候机厅大部分空间在设计上满足了功能需求的情况下,却忽略了空间中的精神要素。这些被忽略的要素首先体现在缺少对地域文化元素的运用,导致空间欠缺文化体验感;其次在对整体空间的设计上缺乏整体设计,大多数的功能空间独立于候机厅空间内,导致候机厅连续空间体验感不足。

3 基于场所精神的机场候机厅空间的文化性设计策略

机场候机厅空间的场所精神塑造是通过其所在的地区来决定的,当空间被赋予地区独特的人文特色以及地域文脉特征,作为一种强调功能性的建筑,也能传达出如当地民俗生活、历史文化等的特定含义,同时也能寄托所属城市的精神象征。

机场候机厅空间文化性可以通过以下三种方式来实现:

其一,通过在候机厅中空间功能与文化体验的创造性结合,以在空间中增加文化体验感。

其二,通过在候机厅中空间界面与文化环境的整体化呈现,以在空间中创建连续空间体验感。

其三,通过在候机厅中空间形式与文化氛围的叙事化营造,以在空间中重塑空间精神要素。

通过以上三种方式的实现,探索如何解决目前机场候机厅所存在的一系列空间文化缺失问题,使旅客在候机厅空间中产生归属感与认同感,营造出具有地域文脉特色的场所精神(图2)。

3.1 增加文化体验感——候机厅空间功能与文化体验协调

3.1.1 传统民俗生活的文化传承

随着时间的推移、日积月累的经验积淀,每个地区都形成了个性鲜明的传统民俗生活特色,并成为了地区的文化标志,甚至形成了城市吸引旅客、发展当地旅游业的重要载体。传统民俗生活作为当代生活的重要组成部分,是人们内心共同记忆中的生活状态。在设计机场候机厅空间时,可以对当地的传统民俗生活中的元素进行提取,通过艺术化的手法运用在候机厅空间当中,营造出具有当地特色的人文风情,使旅客产生认同感。

中国台湾的桃园国际机场中设置了许多关于台湾当地人文风情的主题候机厅。例如原乡艺术候机室、台湾小吃候机室、台湾百岳候机室等。设计师在台湾历史文脉中寻找灵感,在候机厅内部加入了台湾独特的地域文化及城市特色,将一个个候机厅打造成为具有台湾特色的风土人情主题空间(图3)。通过将具有历史文脉的景观特色以及具有民俗风貌的人文特色以艺术化的形式展现在机场的主题候机厅中,隐喻了本土的地域风情,让旅客产生出归属感与认同感。

图3 中国台湾桃园国际机场文化解析(图片来源:作者自绘)

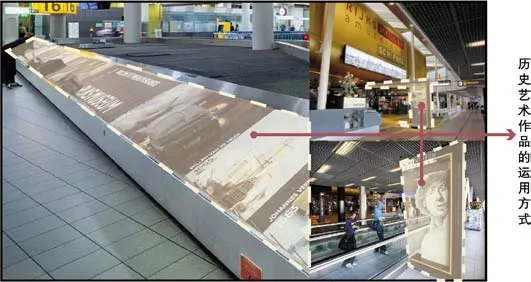

3.1.2 历史艺术作品的文化激活

艺术因为其独有的艺术形象,通常可以映射出一个时代的生活以及当时人们的精神面貌。观众可以通过艺术作品,了解到不同时代、地区、民族的生活场景,以及生活在那个时代和地区中的各种人物形象、地区特色,认识他们的性格特点、思想情感和精神面貌[9]。通过具有地域性特色的历史艺术作品作为视觉元素,来唤起各地旅客去感知当地独有的场所精神,从视觉上让旅客产生出归属感与认同感。

在荷兰阿姆斯特丹史基浦机场中,机场管理层通过与阿姆斯特丹国家博物馆合作,在值机大厅、候机区、行李大厅等区域设置了荷兰黄金时期的作品,并在机场中开设了专题博物馆,希望候机以及转机的旅客在休息的同时,能够感受到荷兰文化(图4)。通过荷兰黄金时期的作品在机场的“亮相”,原本放在博物馆中的静态画作被重新激活,在机场空间中发挥其影响力,唤醒了旅客对荷兰历史艺术的记忆。多样的文化视觉体验,使人们在机场空间中获得了归属感和认同感。

图4 荷兰阿姆斯特丹史基浦机场文化解析(图片来源:作者自绘)

3.2 创建连续空间体验感——候机厅空间界面与文化环境适应

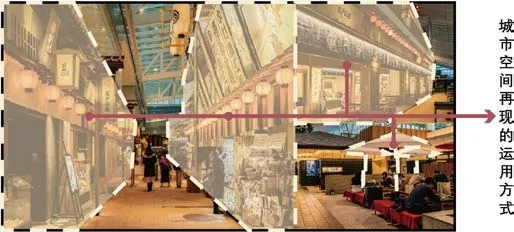

3.2.1 机场空间和城市空间的文化串联

每个城市都蕴含着丰富的地域文脉、传统文化、历史建筑,由时间逐步推演而来的城市传统格局,更是城市空间的精华之处。城市传统格局是城市意象的重要组成部分,同时也是城市文化以及居民生活的物质载体和活动支撑。街巷空间作为认识城市五要素的重要构成部分,传递了一定意义的空间意向[10]。在机场候机厅空间设计时,通过对城市空间的再次解读,将城市街巷空间的尺度、建筑风格等以现代的方式演绎在候机厅空间中,在空间内延续城市文脉,体现城市空间中场所精神的时代特征。

日本东京羽田国际机场国际线客运大楼4 楼有一条江户小路,设计师通过对江户时代建筑以及街道的解读,将当时的街巷尺度、建筑风格以及建筑小品以全新的方式诠释在机场当中。游客在这个空间中行走时,感觉回到了日本的江户时代(图5)。通过将具有日本历史特色的街巷空间与现代化的航空产业进行有机融合,进而为机场打造出具有历史感、场所认同感以及具有现代感的全新空间,成功地在机场内延续了城市文脉,为来到机场的旅客营造出日本独有的地域文化以及城市特色氛围的场所。机场在传统与现代之间取得了良好的平衡,在满足了现代商业需求的前提下,同时体现了日本历史街区中具有场所精神的时代特征,让旅客记忆深刻。

图5 日本东京羽田国际机场文化解析(图片来源:作者自绘)

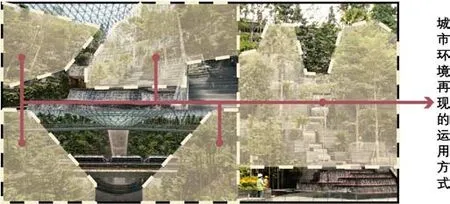

3.2.2 地域气候和城市环境的文化重现

地域气候和城市环境作为构成地区独有特色的基础要素之一,也是人们感受城市魅力的直接途径,更是构成人们对城市形成认同感与归属感的基础。随着地域气候与城市环境的长期演变,城市形成了具有场所记忆的文化肌理特色,承载了数代人的集体记忆。对于地域气候和城市环境在机场候机厅内的文化重现,不是一味的仿制,而是通过理解地域气候和城市环境的独有特色,经由创新性的重现,使旅客产生出认同感与归属感。

新加坡以“花园之城”而著称,在新加坡樟宜机场中,设计师通过将室内森林和绿色机场设施作为设计核心,将传统的机场大厅改造成为了一个极具吸引力的公共景点。在机场的心脏地带,设立了一个阶梯状的室内花园,并在其中提供许多的交互体验空间,在花园内部还设立了步行小径、景观瀑布以及座位区供游客休憩。机场将自然与文化以及休闲设施有机地融合在一起,将传统的、死板的机场大厅空间幻化成一个充满活力的、灵性的“森林山谷”,机场空间生动地展示了新加坡作为“花园之城”的美誉(图6),给来到这里的世界旅客深度体验新加坡的城市特征,并形成特有的认同感与归属感。

图6 新加坡樟宜机场文化解析(图片来源:作者自绘)

3.3 重塑空间精神要素——候机厅空间形式与文化氛围营造

3.3.1 建筑构造的文化再现

传统建筑构造风格是从多方面构成的,无论形式或属性,还是外形或内涵。对于建筑构造的文化再现,是要将传统建筑构造的历史性特征贯彻在设计中,提取其本质元素,并结合现代的设计手法、审美认识以及功能需求,进行文化重现。通过对主观意念以及时代要求有机结合,在机场候机厅空间中,将各个传统建筑构造要素重新组合成具有现代风格的新秩序,创造出具有文脉内涵的精神场所。

江苏南京作为历史上的都城,拥有深厚的文化底蕴,设计师通过对南京历史文化的解读,从明朝的宫殿式建筑中寻找设计灵感,在南京高铁南北站的幕墙外设置了一排室外立柱。通过立柱与斜檐相结合的方式,构成了富有庄重仪式感的檐廊空间,同时与现代技术相结合,形成中国木结构建筑艺术中最经典的斗拱结构体系。通过“三重门”“藻井”以及“举架”这三种历史元素[11],为这座大型交通空间带来了独特的空间感受,同时也为其他的强调功能性的候车大厅带来了不同视角的设计方法(图7)。

图7 南京高铁站文化解析(图片来源:作者自绘)

南京高铁站这一强调功能性的交通场所,在使用现代建筑技术的同时,融合了中国传统建筑中的建筑构造,使中国传统建筑形式得到了传承,形成了具有历史风味的现代交通枢纽中心,独特的空间创造出了一个富有人文气息的场所,值得作为机场空间场所精神营造的借鉴。

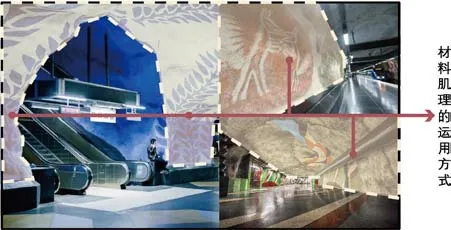

3.3.2 材料肌理的文化塑造

地方的传统材料是地域文脉特色的直接表达,它所具有的肌理、质感以及色彩都存在于当地居民深层次的记忆当中,同时成为当地传统建筑文化中的一部分。相同的材料,在不同的时期具备不同时期的内涵和特征,并继承了只属于那个时代的精神,形成了属于特定时期的精神体验。富有地区特色的传统材料可以作为机场候机厅空间的肌理要素,在空间中通过融入具有当地特色的材料,并同时将其转译成旅客可以认知的地域性特色形态,在空间中延续地区的文脉特征,展现地域文化,给旅客留下深刻印象。

瑞典首都斯德哥尔摩的城市整体地势较高,且为岩石地质,对于建造地铁而言,岩石的地质给挖掘地铁隧道带来了很大的施工困难。有意思的一点是,当初诺贝尔研制发明炸药,就是为了家乡斯德哥尔摩开发城市交通设施而使用的。因此在挖掘地铁隧道时,施工人员也依然采取了爆破掘进的方式,并且在之后对地铁站内部设计时并没有采取传统的吊顶或墙面抹灰的方式进行遮盖性的装修,而是最大限度地保留下自然的地理特征,对地铁空间内的岩石肌理采取了艺术化的处理方式,让每一个“岩洞”成为地铁空间内独特的景观(图8)。这种对岩石肌理的创意艺术修饰效果使地铁空间有了突出的个性,让乘客们感受到当地浓郁的艺术气息,同时也留下了非常独特的乘坐体验。

图8 斯德哥尔摩地铁站文化解析(图片来源:作者自绘)

结语

文章基于场所精神的建筑空间文化性设计研究,总结出多种机场候机厅空间的文化性设计手法:在增加文化体验感、创建连续空间体验感以及重塑空间精神要素的同时,通过创造性地利用富含地域文脉特征的各种元素,可以创造出具有场所精神的机场候机厅空间,形成有效的归属感和认同感。

空间设计师应善于寻找和发掘城市文脉及独有的人文风情,并将以上两者通过传统与现代结合的方式在机场候机厅中诠释,使城市特色能在候机厅中得到充分表达,进而营造出城市独有的场所精神。这样打造出的具有城市地域文化特色的机场候机厅,才能更有效地彰显城市独特的魅力。

注释:

①克里斯蒂安·诺伯格-舒尔茨(Christian Norberg-Schulz),挪威建筑理论家,代表作《场所精神:迈向建筑现象学》。

②耶胡达·萨夫朗(Yehuda E Safran),著名建筑历史与理论学者、作家、策展人,代表作《Mies van der Rohe (2000)》。

③斯蒂文·霍尔(Steven Holl),美国当代建筑师的代表人物之一,斯蒂文·霍尔事务所创始人。代表作品赫尔辛基当代美术馆、SAILHYBRID、贝尔维尤美术馆。