强夯置换法加固软土地基几点探索

0 引言

随着沿海地区的开发建设速度不断加快,软土地基加固方面的研究和实践迅速增多,由于软土地基承载力小、含水量大,难以满足施工要求[1]。传统的软土地基处理措施包括排水固结法、振冲置换法以及换填垫层法等,但多由于施工周期长、操作流程复杂以及耗费资源较多等难以得到大范围推广使用,因此软土地基加固一直以来是工程领域常见的难题之一。强夯置换法通过采用强夯法将粗颗粒料(碎石、块石等)夯击进土层中形成柱状体,大幅度提升置换部分强度,使天然土部分在排水固结作用以及挤密作用下提高强度,从而使得软土复合地基整体强度得到提升。强夯置换法能够通过碎石对软土地基进行加固保护,提高软土层的牢固性和稳定性,有效提升其承载力。但该工艺在推广应用过程中,由于施工人员对其加固机理、适用范围和容易引起的工程地质问题等研究不够深入,常会出现一些问题。因此为有效改善地基物理性质、提高其承载力,本文对于强夯置换法进行深入探索。

1 强夯置换法加固厚层淤泥质软土

工程实例1:

某基地拟新建食堂为2层框架结构,有斜坡屋面阁楼,设计要求地基承载力特征值为180kPa。拟建场地位于滨海养虾池回填区域,其岩土层分布情况和特征如下:

①人工填土层:层厚1.40~2.10米,杂色,稍湿~饱和,呈松散状。主要由砂土、粉土、碎石、块石和建筑垃等组成,成分均匀性差,自重固结未完成。

②淤泥质粉质黏土层:层厚7.40~8.10米,深灰~灰黑色,饱和,软塑,粘性较弱。主要由粉土和黏性土组成,含大量腐植质。承载力特征值fak=70kPa。

其下伏岩土层为粗砂层、粉质黏土层、粗砾砂层、粉质黏土混砂层、碎石层,承载力特征值均大于180kPa。基岩花岗岩埋深26.7~28.5米。

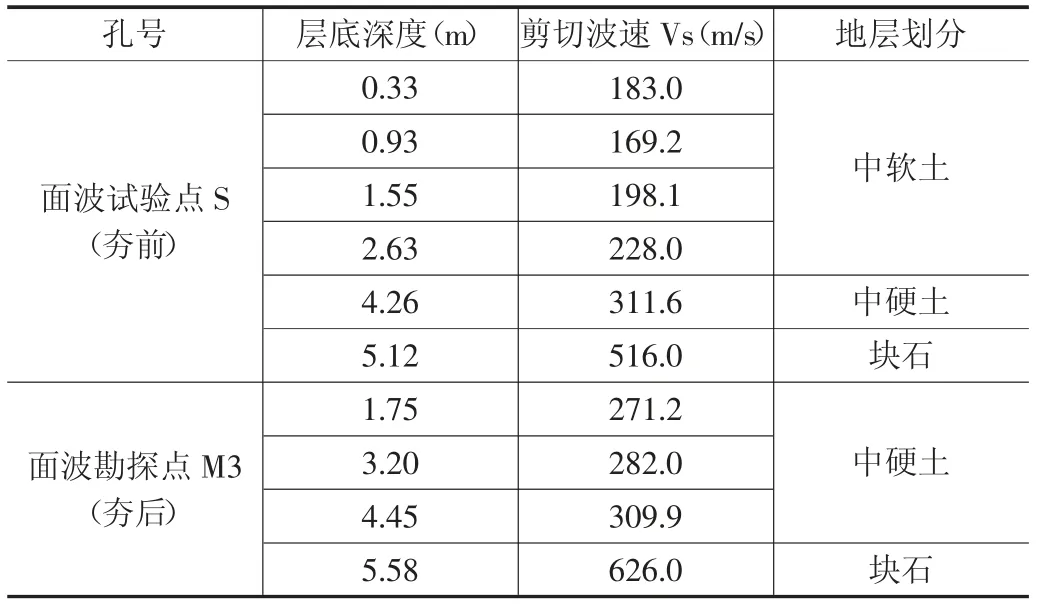

由于基岩埋藏深,使用桩基础工程造价大,但采用动力置换法不能满足《地基处理手册》[2]第三版设计要点“软弱层厚度小于7米”“对淤泥、泥炭等粘性软弱土层,置换墩应穿透软弱土,着底在较好土层上,以免产生较多下沉”的要求,经过技术经济分析对比,我们最终决定采用强夯置换法。夯击能为2000kN·m,夯点间距3.6米,每个独立基础设1个主夯点,主夯点周围梅花状布置4个副夯点。夯后采用载荷试验、重型动力触探试验和面波测试三种方法进行检测,加固后地基土承载力满足设计要求,承载力特征值达到180kPa的地基土经检测不小于3米,其下软弱土层一定深度内也得到了一定程度的加固,承载能力有较大提高。该建筑物建成3年来,使用正常,未出现任何异常现象,总沉降量不大于10mm。(3#试验点载荷试验和面波测试结果见图1和表1。)

图1 载荷试验成果曲线

表1 面波测试成果

工程实践证明,强夯置换法可以加固厚层(大于7米)的淤泥质类土层,但要适当控制夯点的布置和间距,夯点间距可取1.5~2.0倍夯锤直径。

2 强夯置换的有效加固深度和加固范围研究

工程实例2:

1024工程特种车库,2层大框架结构,独立基础。设计要求地基承载力特征值为200kPa。拟建场地位于滨海盐场回填区域,其岩土层分布情况和特征如下:

①人工填土层:层厚1.20~1.40米,杂色,稍湿~饱和,呈松散状。主要由砂土、粉土、碎石、块石等组成,成分级配良好但均匀性差,为新近回填土。

②淤泥质粉质黏土层:层厚2.40~3.10米,深灰~灰黑色,饱和,软塑,粘性较弱。主要由粉土和黏性土组成,含大量腐植质。承载力特征值fak=70kPa。

其下伏岩土层为粉质黏土层、粗砂层承载力特征值均大于180kPa。基岩埋深22.7~23.5米。

我们结合该工程强夯动力置换试夯,通过测试对强夯置换加固软土地基的夯击能选择、有效加固深度和夯后地基承载力确定进行了初步研究。

试夯采用的夯击能分别采用1500kN·m、2000kN·m、2500kN·m、3000kN·m,夯锤直径2.0米,填料为碎石土;夯点间距3.6米,每个独立基础设1个主夯点(基础中心位置),主夯点周围梅花状等距布置4个副夯点。

按规范和强夯置换原理,强夯置换的根本点在于主副夯点加固形成一个基本连续的置换体(半固结、超密实粗颗粒墩体);加固形成厚度不小于3.0米且承载力特征值大于200kPa的超密实置换体称作有效持力层,建筑物荷载通过基础传递到该墩体,应力扩散范围小于三维墩体边界,已达到“浮筏效应”。其下土层承载能力虽有一定提高,但幅度并不是太大。

强夯置换按先打正方形中心的主夯点,后打副夯点和先打四周的副夯点,最后打中心主夯点两种方式试夯。我们采用载荷试验、重型动力触探试验方法分别在夯点中心,距中心1.0米、1.5米、2.0米、2.5米进行测试,测试深度以岩土承载力提升小于原强度30%的深度加以控制。以摸清夯点和整个置换体加固范围、承载能力变化情况。

对检测结果进行综合分析,得出如下结论:

①强夯置换加固后,承载力特征值达到200kPa以上的地基土厚度随夯击能(由1500kN·m~3000kN·m)的变化不大,厚度为3.0~3.5米,其下伏软弱土层承载能力有较大幅度的提高。很多工程实例均是如此。

②单夯点形成置换体厚度大于3米且承载力特征值达到200kPa以上,其加固半径范围为夯锤直径的1.5~2.0倍,所以夯点间距不宜大于夯锤直径2倍,否则加固效果会受到较大影响。

③夯点夯击顺序不同,对独立基础地基土的加固效果亦不同。主夯点周围呈正方形按梅花状布置4个副夯点,如按先打四周的副夯点,最后打中心主夯点,打完副夯点后,会形成桶状置换体帷幕,位于中心的软土挤不出去,经重型动力触探测试,承载力特征值达到200kPa以上的土层厚度不足2.50米。而按先打正方形中心的主夯点,后打副夯点则承载力特征值达到200kPa以上的土层厚度均大于3.50米。所以强夯置换要注意按先中心后四周的顺序施工。

3 对强夯置换墩体上载荷实验结果的分析

工程实例3:

在青岛奥克生物开发有限公司拟建的二~六层办公楼,实验楼工程和青岛佳明光电科技发展有限公司拟建的三层车间和五层综合楼工程的地基加固均采用强夯置换施工工艺,强夯置换施工竣工后,采用浅层平板载荷在10个置换墩体上进行承载能力测试。青岛佳明光电科技发展有限公司三层车间和五层综合楼载荷试验测试结果如表2。

表2 载荷试验测试结果

奥克生物开发有限公司办公楼、实验楼载荷试验测试结果如表3。

表3 奥克生物开发有限公司办公楼、实验楼载荷试验测试结果

经对10个强夯置换墩体的载荷实验测试结果分析认为:

①最大压力400kPa时,累计沉降量2.04~14.25mm

②P-S曲线均未出现比例界限点,属正常压密阶段。

③用“强度控制法”确定地基土承载力特征值。

当P-S曲线上有明显的直线段时,一般采用直线段的终点对应的荷载值为比例界限,取该比例界限所对应的荷载值为承载力特征值,以此标准确定强夯置换墩体的承载力特征值达400kPa[3]。

④根据强夯置换加工地基的工程实践和测试结果,认为对中小基础和单柱承载力要求不高的建筑物,独立基础下设置一个强夯置换墩作基础承重体就能满足要求。依据是:

1)强夯置换墩体很密实,物质组成为碎块石,承载力特征值可达300~400kPa。

2)强大的冲击动应力扩散作用远远大于基础应力扩散作用:正常情况下基础中心位置之下的地基土受力最大。强夯置换墩3.5~4.0m范围内N63.5≥10击。工程实践证明,对于独立基础底面积4.0~4.5m2。设计要求承载力特征值不大于180kPa的中小工程,一个独立基础底面下设置一个强夯置换墩就可满足设计要求[4]。

说明:

①有效加固面积:2.50m2×3.1416=19.40m2(圆面积)

②加固厚度:

1)从夯锤边外扩散0.5米范围内,其厚度3.0~4.0米。

2)从行锤边外扩1.0~1.5米范围内,其厚度为2.4~2.2米。

③夯击能为2000.0kN·m。夯锤直径为2.00m。

④划分有效加固标准为N63.5≥6击。因N63.5=6击时,其地基承载特征值已达到240kPa。

⑤强夯置换墩体的承载力特征值fak≥300kPa。

4 结论

结合近几年采用强夯置换处理软弱地基的实践,本文针对以上工程实例进行分析,简要总结出以下几点结论:

①深入了解强夯置换法原理及优势。

施工前首先要了解强夯置换法技术原理及强夯置换法与传统地基处理方法相比所具有的优势,从整平、放线、工程参数、工程类型的填料、质量及安全需求等方面来强化促进强夯置换法在软土地基中的应用,以有效提高软土层的抗压性及稳定性。

②明确相邻建筑物地基土受力状态,确定加固范围。

强夯置换原则上距已建建筑15米以上且不扰民的前提下是安全可行的,但强夯置换前一定要准确掌握相邻建筑物的受力状态,若已建建筑基础非桩基础且地基已达到或接近极限受力状态,不宜采用强夯法加固地基,同时要适当控制夯点的布置和间距,夯点间距可取1.5~2.0倍夯锤直径。

③强夯置换法必须明确加固深度和加固范围。

强夯置换加固后,承载力特征值达到200kPa以上的地基土厚度随夯击能变化不大,厚度为3.0~3.5米,其下伏软弱土层承载能力有较大幅度的提高。夯点间距不宜大于夯锤直径2倍,试夯前须先了解基底高程,加固后的强夯置换体的顶面通常要比基底高0.1~0.2米。

④饱和的细粒土强夯置换施工要密切注意孔隙水压力的变化。

强夯置换法加固厚层淤泥质软土。强夯置换法可以加固厚层(大于7米)的淤泥质类土层,但要适当控制夯点的间距,夯点间距可取1.5~2.0倍夯锤直径,以便形成厚度不小于3.0米且承载力特征值不小于180~200kPa的有效持力层。