种植密度和施氮量互作对单粒精播花生植株和产量性状的影响

陈 康,林 倩,王永丽,王廷利,陈 红

(烟台市农业技术推广中心,山东烟台 264001)

0 引言

花生是中国重要的油料作物,山东是中国重要的出口大花生生产基地[1-2]。适宜的种植方式和密度是提高花生单产水平的有效途径之一,改花生常规的双粒穴播为单粒精播是一项行之有效的节本增效新技术,在产量不降低或略有增产的情况下,节种20%左右,生产成本大幅降低,实践证明是可行的[3-6]。

氮素是花生吸收量最大的营养元素,对花生产量形成和品质提高有重要作用。花生根瘤具有固氮作用,但仅靠根瘤固氮还不能满足花生对氮素的需要[7-9]。增施氮肥可以提高花生产量、改善花生品质,但过量施用氮肥,会降低肥料利用率、降低花生产量和品质[10-15]。合理施用氮肥是提高花生产量和提高氮肥利用率的重要措施[16]。

种植密度和施氮量是影响作物产量的重要栽培措施[17-19]。适宜的氮肥水平下,合理密植可改善作物群体质量,提高作物产量[20-23]。氮、磷可促进花生根系生长[24-26],干旱条件下,氮肥有利于深层根系生长[27-28]。刘俊华等[29]采用桶栽的方式研究证明合理的种植密度和施氮量可以促进花生根系生长和荚果产量的提高。郑亚萍等[30]通过建立精播条件下不同类型花生N肥用量和密度与产量的数学模型,得出大花生对肥料更为敏感。为促进氮肥在单粒精播花生上的合理施用,减少氮素损失,确定合理的种植密度和施氮量,降低种植成本,提高经济效益,本研究以出口大花生品种‘花育22’为材料,研究鲁东丘陵地区单粒精播种植方式下,种植密度和施氮量对花生植株和产量性状的影响,以期为花生单粒精播优质高产栽培及氮素合理利用提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于2018 年和2019 年在山东省烟台市招远进行,属温带季风气候,土壤为棕壤土。2018 年含有机质1.1%、速效氮68.2 mg/kg、速效磷45.6 mg/kg、速效钾97.5 mg/kg、pH 6.4;2019 年含有机质1.2%、速效氮73.5 mg/kg、速效磷40.5 mg/kg、速效钾98.3 mg/kg、pH 6.3。两年地块为相邻地块,属小麦玉米花生两年三作区。

1.2 试验设计

试验以花生(Peanut)为材料,品种为‘花育22’。试验采用密度(D)、氮肥(N)两因素裂区设计,主区为密度处理,设低密度D1(12 万株/hm2)、中 密 度D2(20万株/hm2)、高密度D3(28万株/hm2)3个水平;副区为氮肥处理,设N 0、50、115、180 kg/hm24个水平,分别用N0、N50、N115、N180表示。

小区面积为20 m2,随机区组排列,重复3 次。小区周围种2垄保护行。试验所用氮肥为尿素(N 46%)、磷肥为普通过磷酸钙(P2O512%)、钾肥为硫酸钾(K2O 50%),N用量按照处理进行,P2O5和K2O用量按每公顷施110 kg 配施。试验所有肥料全部作基肥,即起垄前将各处理肥料均匀撒在土表,然后包施在垄内。花生采用起垄覆膜单粒精播种植方式,垄距85 cm,垄面宽55 cm,垄高10 cm,垄上种2 行花生,垄上行距35 cm,穴(株)距因密度不同而异,每穴1 粒种子。2018 年5月5 日播种,9 月18 日收获;2019 年5 月1 日播种,9 月20 日收获。全生育期按大田花生生产进行田间管理。收获时各小区单收称重并按小区面积折合成公顷产量。

1.3 测定项目与方法

1.3.1 地上部植株性状的测定 在花针期(FS)、结荚期(PS)和收获期(harvest stage,HS),从各处理选取3株生长一致的植株,从子叶节部位将植株分为地上部和地下部,地上部植株测定主茎总叶片数、侧枝数、主茎高、侧枝长和第一节间粗等指标;干物质累积量:各时期的样品在105℃下杀青30 min后,80℃烘干至恒重称重。

1.3.2 产量指标测定 单株荚果重、百果重采用天平称量方法;产量计算公式如式(1)所示。

公顷产量=每公顷鲜果重×折干率(55%)×缩值系数 ………………………………………………… (1)。

1.4 数据分析

采用Microsoft Excel 2013 软件计算和处理数据,采用SPSS 21.0软件进行数据统计分析,最小显著极差法(LSD)进行差异显著性检验(P<0.05)。文中数据为2年平均数据。

2 结果与分析

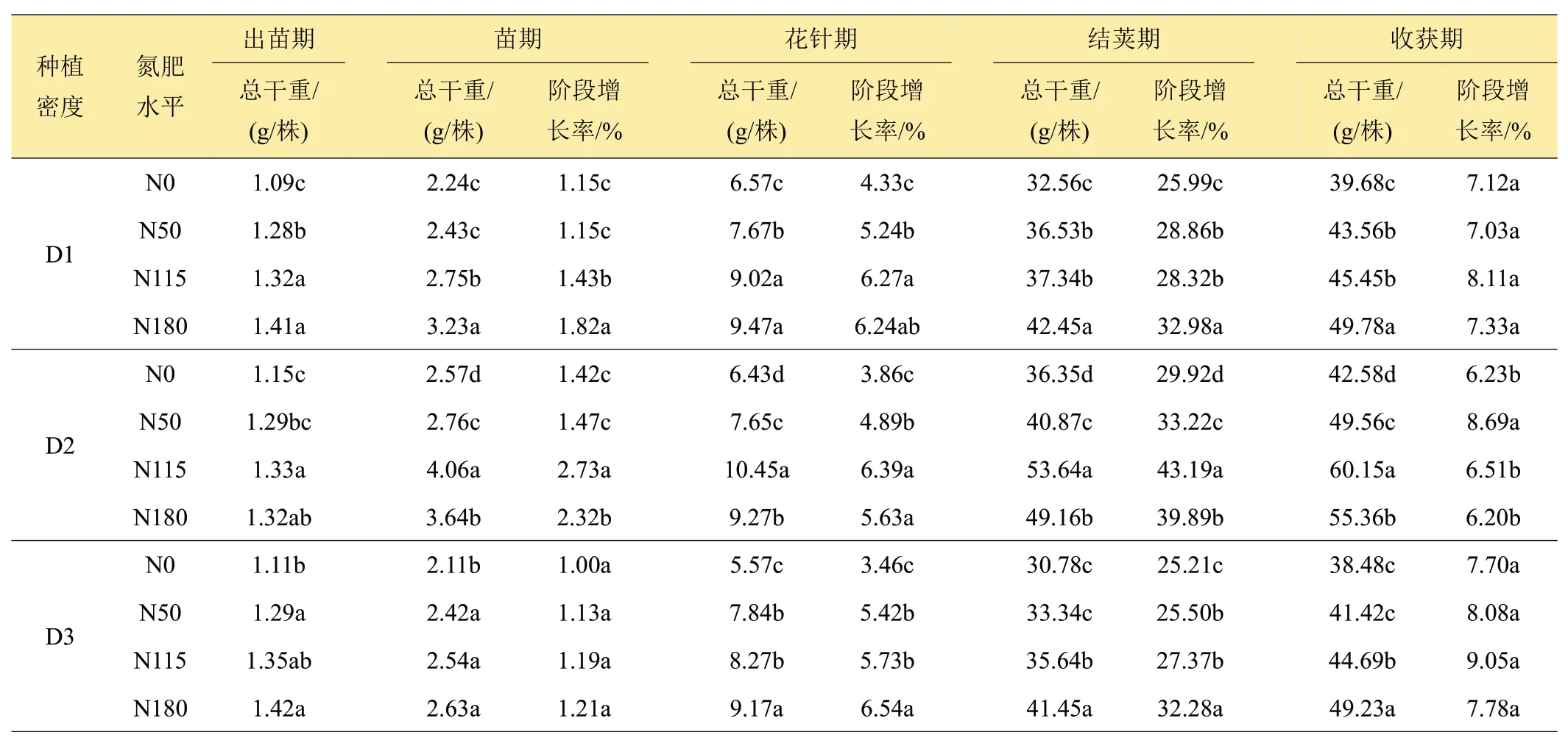

2.1 施氮量对不同花生密度单株干物质量的影响

由表1可知,D1和D3密度条件下同一生育期,单株干物质总量随施氮量的增加而增加,D2 密度条件下,单株干物质总量随施氮量的增加先增加后降低。同一密度同一施氮条件下,花生单株干物质增加量随生育期推进表现为S型增长曲线,以结荚期最大,单株干物质总量成熟期达到最大值。

表1 施氮量对不同花生密度干物质增加量的影响

与N0相比,D1和D3密度在不同施氮处理下,结荚期花生单株干物质增加量均在N180 施氮量时达到最大值,D2密度在N115施氮量时达到最大值。成熟期单株干物质总量D1 和D3 密度均在施氮量为N180 时达到最大值,D2密度在施氮量为N115时达到最大值。说明适当增施氮肥能有效增加花生单株干物质量。

2.2 氮肥和密度对花生植株性状的影响

由表2 可知,不同施氮水平对主茎叶片数的影响不显著,对侧枝数、主茎高、侧枝长和第一节间粗的影响呈增加的趋势,但也存在年度和时期间的差异。不同密度对主茎高、侧枝长的影响不显著,对主茎叶片数、侧枝数和第一节间粗影响显著,随密度的增加,主茎叶片数、侧枝数和第一节间粗呈逐步降低的趋势。氮肥与密度互作对花针期主茎高、结荚期的侧枝数和侧枝长及成熟期主茎叶片数的影响显著。

表2 密度和氮肥互作对花生植株性状的影响

2.3 施氮量对不同花生密度产量性状的影响

由表3 可以看出,同一施氮条件下不同花生密度产量性状表现出一定差异性;同一密度不同施氮条件下,D1 和D3 密度下花生单株荚果重、百果重、公顷产量均有增加,D2密度下花生单株荚果重、百果重、公顷产量先增加后受施氮量增加的影响不明显。D1和D3密度下,公顷产量在N180时达到最高值,D2密度下公顷产量在N115时达到最高值,且为试验最高产量。

表3 施氮量对不同花生密度主要产量性状的影响

3 讨论与结论

前人研究认为,施用氮肥可以促进花生干物质累积,作物产量形成取决于干物质积累总量及其对果实的分配[31-32]。本试验条件下,D1和D3密度在不同施氮处理下,结荚期花生单株干物质增加量均在N180施氮量时达到最大值,D2 密度在N115 施氮量时达到最大值。成熟期单株干物质总量D1和D3密度均在施氮量为N180时达到最大值,D2密度在施氮量为N115时达到最大值。适宜的施氮量在生育后期能协调植株各部分干物质的分配,对作物有增产作用,过量施氮会使植株茎、叶干物质量在生育后期积累过多,造成减产,说明适当增施氮肥能有效增加花生单株干物质量,这与前人研究结果相一致[33-34]。

赵长星等[35]研究表明,在一定范围内,随着密度的增加,花生主茎高、侧枝长呈增加的趋势。本研究表明,不同施氮水平对主茎叶片数的影响不显著,对侧枝数、主茎高、侧枝长和第一节间粗的影响,呈增加的趋势。不同密度对主茎高、侧枝长的影响不显著,对主茎叶片数、侧枝数和第一节间粗影响显著,随密度的增加,主茎叶片数、侧枝数和第一节间粗呈逐步降低的趋势。氮肥与密度互作对花针期主茎高、结荚期的侧枝数和侧枝长及成熟期主茎叶片数的影响显著。在修俊杰等[36]研究中,也证实花生分枝数、叶片数随密度的增加呈减少趋势。

产量性状能直观反映花生的产量状况,是植株的基本产量指标。周录英等[37-38]研究表明,施氮量在0~450 kg/hm2时,随着施氮量的增加,花生荚果的产量呈增加趋势,施氮量为450 kg/hm2,荚果产量最大,花生单株果数、千克果重也呈增加趋势。孙虎等[39]认为,施氮量在0~180 kg/hm2时,随着施氮量的增加,花生荚果的产量呈抛物线变化趋势,施氮量为90 kg/hm2时,‘白沙1016’的荚果产量最大,施氮量为135 kg/hm2时,‘花育17 号’的荚果产量最大,花生单穴有效果数也呈抛物线变化趋势。本试验结果表明,同一密度不同施氮条件下,D1 和D3 密度下花生单株荚果重、百果重、公顷产量均有增加。D1和D3密度下,公顷产量在N180时达到最高值,D2 密度下公顷产量在N115 时达到最高值。与孙虎等[39]的研究结果较为一致,与周录英等[37-38]研究结果不完全一致。在D3高密度下,花生主要产量性状随着施氮量的增加而增加,与D2密度下变化趋势不一致,考虑可能与两个试验年份花生生育期较干旱有关。因此在单粒精播高密度条件下,密度和氮肥互作对花生的影响还需要进一步研究。

不同密度单粒精播条件下,不同施氮施氮水平对花生植株和产量性状存在显著差异,适量增施氮肥能提高叶片叶绿素含量,增加花生干物质量,改善花生产量性状。本试验条件下,花生单粒精播在低密度12 万株/hm2下,花生主要产量性状随着施氮量的增加而增加,在中密度20 万株/hm2、施氮量为115 kg/hm2时,最为适宜。