城市尺度下医疗系统抗震韧性评估策略

郭小东 郭桂君 王志涛

引言

城市医疗系统是灾时医疗救援的应急服务系统,是城市防灾韧性的重要要素。但地震等灾害也很容易对医疗系统造成大的冲击,使得医疗机构不能正常发挥医疗救治功能,甚至影响整个城市的震后救援。例如1994)北岭(Northridge)地震使得11家医院遭到破坏;1995)阪神地震中兵库县4所医院、101家诊所全部损毁;2003)的伊朗巴姆(Bam)地震摧毁了几乎所有受影响地区的医疗设施;2005)克什米尔地震导致受影响地区68%的医疗设施关闭;2008)汶川地震中医院建筑大面积倒塌,在灾情最严重的四川、甘肃、陕西三省51个县(市、区)中,仅损毁的医疗机构就多达11028所;2010)海地地震摧毁或严重损坏了全国22%的医院。

作为城市防灾韧性的重要要素、救援活动主要载体的城市医疗系统,因其本身具有网络性、复杂性、耦联性等基本特征,传统韧性评估方法难以客观评价其抗震韧性能力,仍需要展开大量的理论与实践研究。准确评估城市医疗系统的抗震韧性,保证其在遭遇地震时能有效地组织和运行,加快震后医疗系统功能恢复建设,对最大限度保障人民的生命安全、保障城市安全平稳发展具有重要意义。

评估导向

(一)适应多水准地震影响场景设定

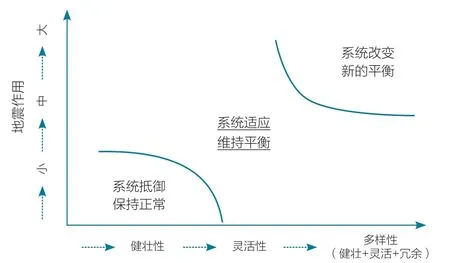

地震具有极大的不确定性,灾害发生的时间、地点、强度、频率无法预知,对城市造成的影响也难以估计。在不同强度地震作用下,城市医疗系统往往表现出不同的抗震韧性。例如在遭受小震后,医疗系统依靠自身的结构健壮性,就能够保持正常运营;在遭受中震后,由于结构构件、非结构构件、关联基础设施抗震性能的差异性,医疗设施可能产生一定程度的破坏,但整个城市医疗系统通过采取灵活的修复和适应性对策,可以迅速实现医疗功能的恢复;在遭受大震后,大部分医疗设施可能受到破坏,通过应急抢修、方舱医院的设立、公共建筑的平灾转换等多样化的手段,也可以实现震后应急医疗救护供给与需求两端的平衡(图1)。因此,医疗系统的韧性评估需要考虑不同水准地震作用下的灾害影响场景设定,制定多准则的梯度韧性目标,采取差异化的韧性能力提升措施,以便在灾时开展及时有效的医疗救治行动。

图1 不同水准地震作用下医疗系统抗震韧性特征

(二)统筹工程韧性与空间韧性

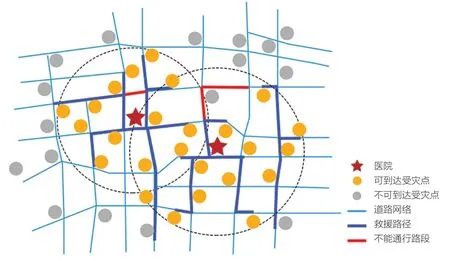

当前国内外相关研究大多集中于单体医疗建筑或单个医院系统,通常将医院按照功能划分为多个子系统并考虑其灾害组合影响,或将医院视为一个集成系统,并考虑医疗系统与生命线系统的关联性。然而,既有研究对城市尺度下医疗系统的韧性研究较少,基本未考虑医疗系统与道路交通系统组成空间网络的耦合关联。实际上,即使部分医院在震后其功能延续性得到保障,受应急医疗资源在城市空间分布的不均衡性影响,仍然存在着部分受伤人员无法得到医疗救护,或因救援时间过长而错过了最佳救护时间等问题。因此,需要跳出评估医疗建筑单体或单一子系统的桎梏,从城市空间尺度实现医疗系统的韧性评估,并引入复杂网络理论,利用城市复杂网络模型加以描述和计算。以统筹工程韧性和空间韧性为导向,考虑医院自身工程结构韧性的同时,将城市医疗系统看作一个拓扑网络,将医院和受灾点视为节点,通过道路网络连接和要素流(伤员运送)体现系统的自组织(图2),在灾后应急医疗服务运行规律的基础上进行仿真评估,是城市医疗系统抗震韧性评估的趋势。

图2 城市医疗系统拓扑网络示意图

(三)以灾害全周期为视角

医疗系统抗震韧性与灾前、灾时、灾后的城市感知能力、应对能力和组织动员能力等密切相关。现阶段研究偏向单一灾害环节,多集中于灾时的地震损失评估。针对灾后功能恢复的研究则大多围绕建筑和生命线系统等单一工程系统层面,将概率函数、易损性与韧性特征进行关联,利用震害模拟给出恢复时间的期望值。这类方法建立的指标多为静态指标,不能反映系统地震破坏和恢复的动态过程。而从时间维度考察系统灾后的恢复过程,是系统韧性的根本特征。因此,应以关注灾害全周期为导向,建立能反映灾前、灾时、灾后城市医疗系统功能变化的模型,反映应急救援服务功能随时间的动态变化,实现对城市医疗系统抗震韧性的动态评估。

韧性定义与目标

城市医疗系统评估的重点是准确定义城市医疗系统的应急服务功能,并对医疗系统功能进行科学、有效的量化,分析功能随时间动态变化的趋势。同时,明确所要达到的多层次抗震韧性目标,评价城市医疗系统抗震韧性能力和韧性目标之间是否存在缺口。

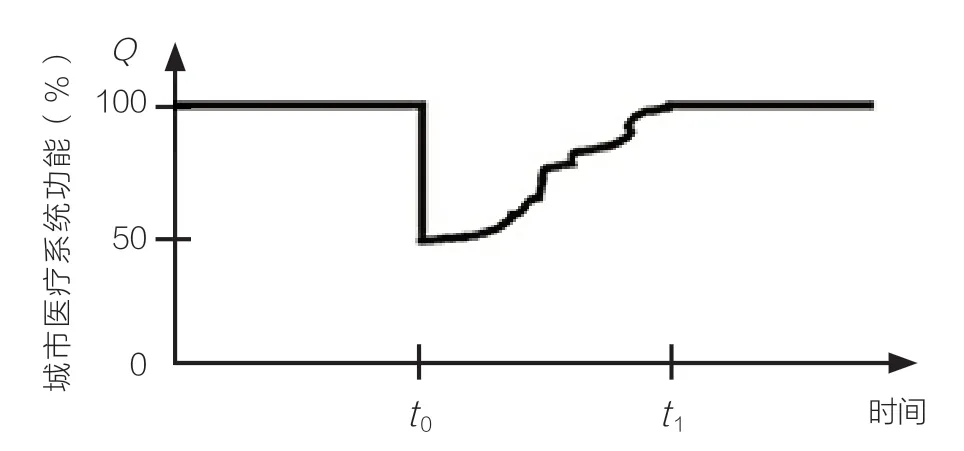

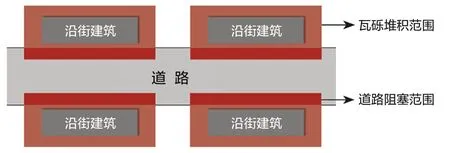

(一)城市医疗系统地震韧性参数定义

地震韧性是指系统在灾时减轻灾害冲击、吸收灾害影响并在灾后迅速恢复的能力。系统抗震韧性可以通过提升系统应对地震灾害的能力来实现,即医疗系统面对灾害时所呈现的状态可以通过系统功能曲线的变化进行描述,如图3所示。

图3 抗震韧性概念示意图

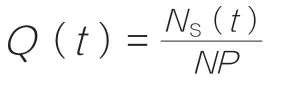

其中,t0表示地震发生时刻,Q(t)为t时刻城市医疗系统功能。地震发生后对系统造成破坏,Q(t)减小;随着震后快速响应以及有效应对措施的采取,系统功能逐渐恢复,Q(t)逐渐增加;t1表示系统100%恢复至初始状态。城市医疗系统韧性R通过系统功能随时间的变化函数积分来表示:

为量化城市医疗系统的韧性,首先需要定义图3中纵轴所示的功能量度。城市医疗系统的功能在正常状态下,主要表现为为居民提供便捷可达、高质量的健康服务等社会属性;地震发生时会产生诸多影响医疗系统功能变化的不确定性因素,包括对医疗建筑单体和空间的冲击和扰动,其功能表现更强调自身的工程属性,即系统本体的抗震能力,对外服务功能重点也由高质量的医疗服务转向及时有效的快速救援。由于城市医疗系统具有网络性、复杂性、耦联性等特征,能够表征其全部功能的指标过于复杂,更适宜采用既反映社会属性又涵盖工程属性的指标。同时,在城市尺度的拓扑网络下,医疗服务在空间运行方面的重要性也需要凸显,即系统的功能不仅要考虑节点的功能,更与各节点间的联系方式密切相关,故选择地震期间医疗系统救援伤者的能力来量化表征城市医疗系统功能,如下式:

式中,t为地震发生后的某一时刻;Q(t)为t时刻城市医疗系统功能;Ns(t)为t时刻城市医疗系统能够救治的受伤人员;NP为城市震后需要被救治的所有受伤人员。

采用震后医院能够救治的伤员人数来量化城市医疗系统功能,优势在于最大限度地排除与城市资源流动和经济社会发展相挂钩且无法量化的干扰因素,将研究集中于致灾因子与承灾体本身,以便于评估策略实施后地震韧性的变化情况,即特定干预是否有效且显著地降低了医疗系统的功能损失并提升其恢复能力。

(二)设定城市医疗系统抗震韧性目标

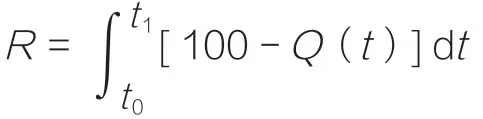

韧性评估前,要确定评估对象在震后应该达到何种状态,也就是确定韧性目标。美国《社区建筑物和基础设施韧性规划指南》中认为韧性目标应该包括两个方面:一是系统在某个特定灾害下的风险状态;二是系统在灾后功能恢复的比例和时间。因此将城市医疗系统的抗震韧性目标定义为:在不同的地震作用下,城市医疗系统的功能受损期望程度及恢复到期望水平的时间。该目标有两层含义:一是系统在震后功能可用并且保证一定的救援能力;二是系统在震后给定恢复期内能够达到的期望水平。表1给出了国内外韧性城市评价指标体系中医疗系统的抗震韧性目标。

表1 医疗系统相关韧性目标

评估方法

城市医疗系统功能量化表现为具备应急救援能力的医疗机构在震后给定时间内的医疗资源供给能力和通过道路网络能够覆盖救治的伤员数量,主要由震后医疗资源需求量、医院的医疗资源供给能力以及城市道路网络的通行能力决定。地震发生后,医院工程结构损坏导致的救护资源不足和道路损毁、阻塞导致的通行能力下降,都会影响城市医疗系统功能。鉴于此,应从城市尺度将震后医疗资源供给能力与道路通行能力相结合,综合分析以估算城市医疗系统的功能变化,评估流程如图4所示。

(一)基于震后医疗资源供需分析的功能评估重点

1.震后医疗资源需求分析

震后受灾地区人员伤亡程度决定医疗资源的需求,通过将受伤人数转化为医疗资源的需求量,精准评估医疗系统受到地震扰动后是否满足救护能力。除地震动强度外,结构抗震性能和地震发生的时间也是影响人员伤亡的重要因素。通常,可依据建成)代、层数和结构类型等将建筑物划分为不同的易损性类型,通过建立标准震害矩阵评估其损坏程度。然后,根据不同功能建筑的人员密度,考虑不同时间段室内外人数的周期性变化,结合不同破坏状态的伤亡比例来估算人员伤亡程度。最后,通过人员伤亡数量和重伤、轻伤者的床位周转率(床位在一定时间内周转的次数)估算医疗资源需求。

2.震后医疗资源供给能力分析

医疗资源的供给能力由结构系统支撑,并借助各类非结构系统来实现。研究表明,医院救灾服务中断的主要原因是建筑结构破坏和电力、供水、供气等基础设施系统受损。由于医院内部系统构成复杂,地震发生后,各子系统耦联作用更加强烈,故需要同时考虑结构系统和非结构系统的损伤程度,根据其重要性赋予权重,以判断多个子系统的耦合情景。通过震后各子系统的损伤指数以及恢复期内各子系统的恢复指数,构建医疗资源供给模型,以此动态评估震后医疗资源的供给能力。

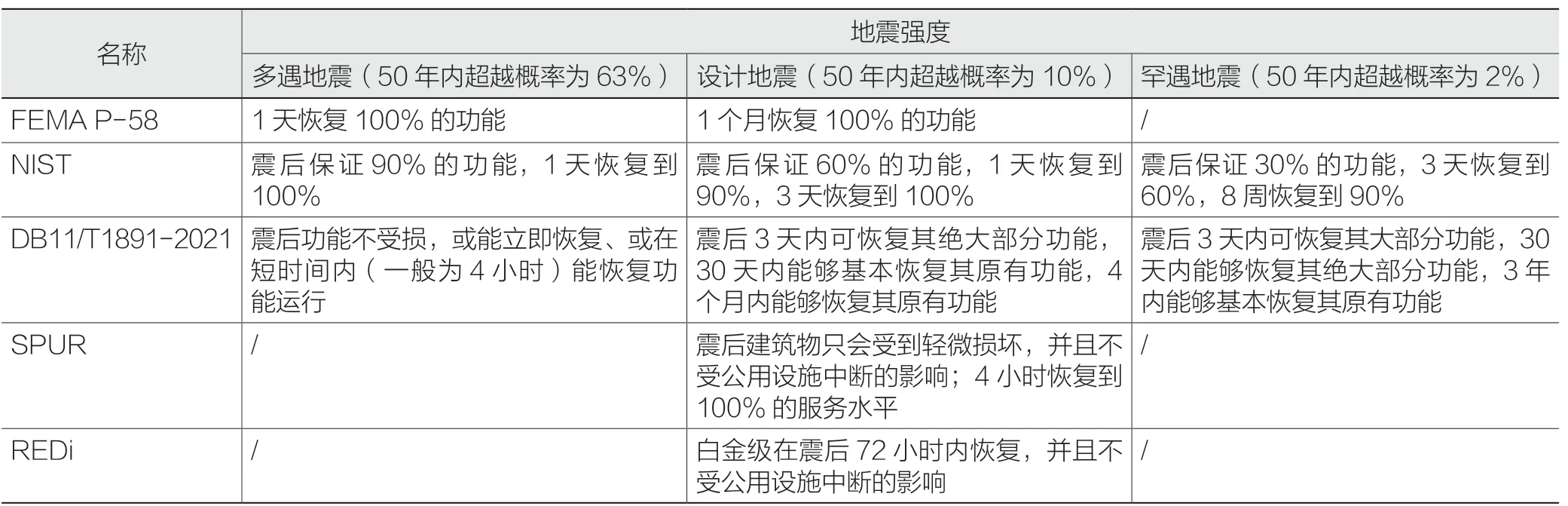

3.城市尺度下道路系统破坏的功能影响

城市医疗系统的救灾功能一部分依托于道路交通系统的通行能力。历史震害经验表明,影响道路通行能力的因素主要包括道路本体震害、桥梁毁坏和沿街建筑破坏产生的瓦砾堆积。分析不同强度地震作用下桥梁和道路本体震害情况,并结合道路两侧建筑物倒塌的影响,综合评估震后道路通行能力(图5)。

图5 震后道路阻塞示意图

道路交通网络的恢复是开展灾后医疗救援和提升医疗系统整体恢复能力的重要因素。道路破坏程度较轻时,道路网络无大面积瘫痪,在抢修资源允许时可同时进行修复;道路破坏程度较高时,应考虑在抢修设备、人员有限情况下的最佳修复次序,最大化提升受灾点的可达性。此外,医疗救护车辆最佳行车路径的不断变化,也同样影响着医疗系统的功能变化。

(二)系统功能曲线构建

基于上述方法,构建城市各应急医疗机构震后结构系统及供水、电力和供气等设施系统的功能曲线,并按其重要程度加权拟合,得到城市医疗系统震后医疗资源供给变化曲线。震后医疗系统的功能恢复曲线可以归纳为直线型、三角函数型、指数型三种模型,分别适用于不同场景(图6)。考虑到我国震后恢复过程以政府参与为主,灾后应急抢险救援力量突出,同时外部资源大量流入,医疗救援功能在震后初期恢复迅速,因此以指数函数为基础拟合结构和关联设施系统的恢复曲线更符合我国实际国情。

图6 简化恢复函数

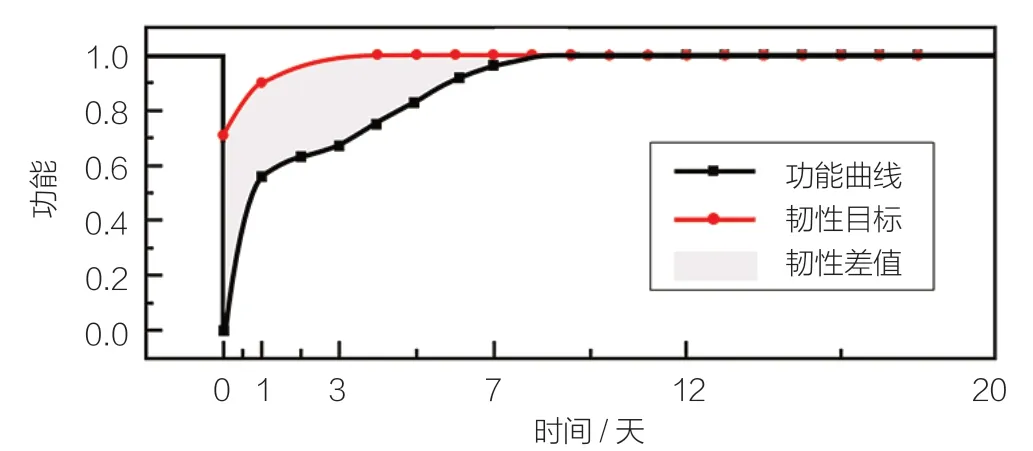

上述模型仅考虑医疗系统的工程韧性,代表医疗系统能够提供的全部医疗资源存有量,受路网和道路两侧建筑物破坏的影响,震后医院的救援覆盖范围会大大降低,一些受灾点无法得到救助,因此实际能够救治的伤员人数也会下降。为精准获取震后资源分配情况,需要结合城市医疗系统的空间韧性,即分析地震前后应急医疗机构的空间覆盖能力。按照不同医院节点的地理位置和医疗容量进行合理分配,结合GIS平台,计算在震后网络拓扑关系变化影响下,不同时间段医疗系统实际能够提供的应急救援服务能力,结合震后需求数据构建城市医疗系统功能变化曲线,并与城市相应水准地震下的韧性目标曲线相叠加,韧性差值部分即为城市医疗系统韧性能力与韧性目标的建设缺口(图7)。

图7 城市医疗系统功能曲线

结论

“韧性城乡”作为国家地震科技创新工程“四大计划”之一,是落实国家“十四五”规划提出的建设“韧性城市”目标的重要举措。城市医疗系统作为城市公共系统中最为关键的系统之一,其韧性能力的高低直接影响整个城市的震后救援工作。为此,本文结合国内外相关研究,提出城市医疗系统抗震韧性评估的思维导向和评估重点,建立了城市医疗系统抗震韧性评估的流程与方法,主要结论包括:

(1)城市医疗系统抗震韧性的评估要以适应多水准地震灾害场景、工程韧性和空间韧性的融合、灾害全周期的分析为导向。

(2)城市医疗系统抗震韧性评估不仅要注重系统灾前的预防,还要注重系统灾后的恢复;不仅要注重系统的物理破坏,也要注重系统的功能损失,还要考虑空间的救援效率。科学、合理、可量化地定义医疗系统救灾服务功能是抗震韧性评估的前提。

(3)城市医疗系统抗震韧性评估的重点是合理设定医疗系统抗震韧性目标,准确评估医疗系统的抗震韧性能力,基于“目标—能力”之间的差距,提出适应性、多样性的抗震韧性提升策略。

(4)统筹考虑城市医疗系统的工程和空间特性,评价受灾区域的医疗系统服务需求和受损后的医疗服务供给能力,构建医院各子系统随时间变化的功能损失和恢复动态评估曲线,能够更准确地分析地震灾害全周期中城市医疗系统抗震韧性能力的变化情况。

我国韧性城市的建设方兴未艾,推动包括医疗设施在内的生命线系统的抗震韧性研究,必将有力地推动我国防灾减灾事业的发展,切实保障人民的生命安全!