2019—2021年明清史研究的进展、热点与趋势

——以“人大复印报刊资料数据库”为基础

张 敏

近3年来,明清史研究继续稳步向前推进,研究视角开阔、方法多样、成果丰硕,本文以《复印报刊资料·明清史》全文转载和索引数据为基础,对2019—2021年明清史研究的进展、热点及趋势做简要梳理,以期在总结和反思的基础上为明清史的进一步发展提供必要的支持和借鉴。

一、近3年来《复印报刊资料·明清史》全文转载情况

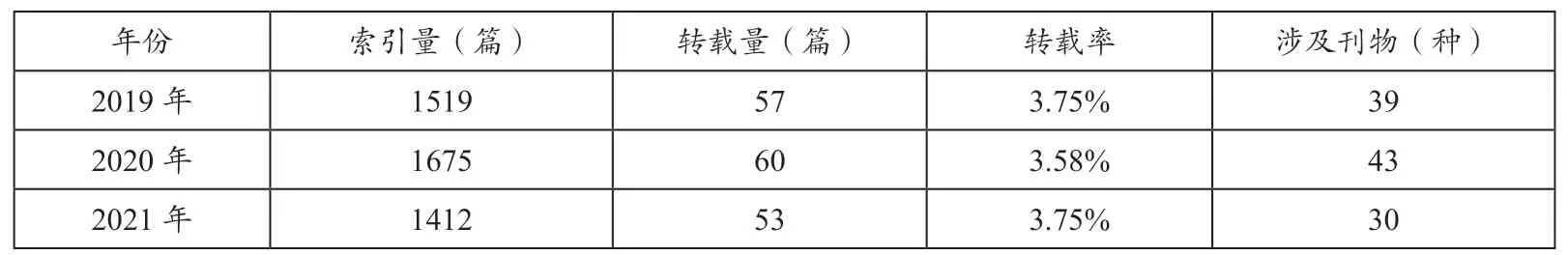

2019—2021年,明清史学术研究论文年均在1500篇左右,①本文所统计的明清史学术研究论文来源于“人大复印报刊资料报刊索引库”,论文涉及时段为1368—1840年,为行文方便本文在学者名后不加教授、先生等敬称。按断代划分,时跨明清两朝的综合性研究文章有200篇左右,明史研究的文章有500篇左右,清史研究的文章大概有800篇。按专题划分,政治史研究的文章有400篇左右,经济史研究的文章有200篇左右,社会史研究的文章有300篇左右,文化史研究的文章有400篇左右,历史地理研究的文章有近200篇。表1为2019—2021年《复印报刊资料·明清史》的转载情况,相较于2013—2018年间年均1800多篇的索引量和年均5.3%左右的转载率,②张敏:《近年来明清史研究的热点与趋势——以2013—2017年复印报刊资料〈明清史〉转载为例》,《学术期刊与学术发展研究》,北京:中国人民大学出版社,2020年;《2018年明清史研究概观——基于人大复印报刊资料〈明清史〉转载论文和全年索引数据的分析》,《郑州大学学报(哲学社会科学版)》2019年第3期。近3年年均索引量和年均转载率都有所下降,索引量下降主要原因是明清相关考古文博类文章未被统计在内,因为疫情部分刊物运营周期拉长也是一个影响因素;转载率下降主要原因是2019年《复印报刊资料·明清史》由原来的月刊88页调整为双月刊112页,转载量减少,故转载率下降。

表1 2019—2021年《复印报刊资料·明清史》全文转载率及涉及刊物种类

近3年来,《复印报刊资料·明清史》每年全文转载的五六十篇文章出自三四十种原发期刊,其中2019年全文转载的57篇文章来自39种期刊,25篇来自14种历史学专业期刊,32篇来自25种综合性期刊;2020年全文转载的60篇文章来自43种期刊,其中19篇来自12种历史学专业期刊,41篇来自31种综合性期刊;2021年全文转载的53篇文章来自30种期刊,其中31篇来自12种历史学专业期刊,22篇来自18种综合性期刊。历史学专业期刊的转载率明显高于综合性期刊。现将近3年来当年转载量大于等于两篇的原发期刊列表如下,由表2可知,近3年来《清史研究》《史学集刊》《历史研究》《中国经济史研究》《清华大学学报(哲学社会科学版)》等期刊的转载量居前且相对稳定。

表2 2019—2021年《复印报刊资料·明清史》全文转载量表

近3年来,《复印报刊资料·明清史》全文转载论文的第一作者主要来自高等院校和社科院研究机构,其中2019年全文转载的57篇文章第一作者来自高等院校的有44篇,占比77.2%,来自社科院、社科联及其他系统的有13篇,占比22.8%,共涉及31所单位;2020年全文转载的60篇文章第一作者来自高等院校的有55篇,占比91.7%,来自社科院、社科联系统的有13篇,占比8.3%,共涉及39所单位;2021年全文转载的53篇文章作者来自高等院校的有42篇,占比79.2%,来自社科院、社科联及其他系统的有11篇,占比20.8%,共涉及36所单位。现将近3年来《复印报刊资料·明清史》全文转载论文第一作者所在单位列表如下,由表3可知,近3年来中国人民大学、中国社会科学院、南开大学等单位转载量居前且相对稳定。

表3 2019—2021年《复印报刊资料·明清史》全文转载论文第一作者单位表

二、近3年来明清史研究的进展

(一)政治史领域

政治制度、官制、法律、对外关系依然是明清史研究的重点,学者们试图运用更多维的视角和跨学科的方法来探讨明清治乱兴衰、梳理制度变迁、阐释权力运作机制。

关于明朝败亡,学者们从不同角度加以分析。展龙、李争杰围绕明代天文星变的历史趋向,探讨了天文星变与明代政局的复杂互动关系,指出滥用天文星变的解释权加速了明朝败亡。①展龙、李争杰:《天人互动——明代天文星变与政治变动》,《古代文明》2021年第3期。田澍指出“明亡于万历”其实是亡于万历时期内阁制度的破坏,而这个起点是在张居正夺取首辅之时,严防第二个张居正的出现冲击着内阁制度,使嘉靖以来不断增强的内阁中枢化进程被打断,并发生逆转,不可收拾。②田澍:《防范第二个张居正的出现:万历朝的政治特点——“明亡于万历”新解》,《史学集刊》2020年第4期。姚念慈指出自万历末直至崇祯一朝,始终不肯放弃无法固守的辽东,并以志在恢复为根本大计,乃是导致明朝国力罄竭,内外形势急遽恶化,以致无法收拾,并使清朝轻易定鼎中原的基本原因。③姚念慈:《辽东之役与明清嬗代——辽镇由“盛”转衰探源》,《清史论丛》第2辑,北京:社会科学文献出版社,2021年。刘祥学考察了明代监察御史选用制度的演变,指出监察体系的逐步崩坏是明朝由强盛走向衰亡的最重要原因之一。④刘祥学:《耳目之坏:从御史选用制度的演化看明代政治走向》,《史学集刊》2020年第3期。曹循厘清了明代武举会试、乡试开设时间,认为明季过度重视武举,任用大批缺乏练兵作战经验的人员为将是军事失败的重要因素。⑤曹循:《明代武举与武官选任新探》,《中国史研究》2021年第1期。

制度变迁与政务运作等方面,刘永华以行政制度变动与祭祀制度调整为线索,考察了明清督抚地方化过程,认为清朝督抚参与地方政府祭祀并未被升格为礼制,其背后的原因较为复杂。⑥刘永华:《祀典仪式视野下的明清省制演进》,《历史研究》2021年第4期。赵轶峰指出从制度和文化要素以及具体方式角度看,明代皇权转移总体上仍在传统范围之内,没有基本观念和体制转型的明确迹象。⑦赵轶峰:《明代皇权转移之际的合法性博弈》,《史学集刊》2020年第1期。王剑、朱文宇认为学界将明代嘉靖朝的宦官政治内敛不彰归结于世宗皇帝驭内侍最严,是对嘉靖朝宦官政治的片面解读,指出世宗的理政方式是对明太祖和内阁初创时期成祖与宣宗理政方式的回归。⑧王剑、朱文宇:《祖制重现:世宗勤政与嘉靖朝政治文化——以嘉靖朝宦官政治为中心》,《吉林大学社会科学学报》2020年第3期。曹循考述了锦衣卫主要管事武官即堂官、镇抚司官的设置、职掌、选任及其属员,进而揭示锦衣卫的主要职权、机构性质及作用。①曹循:《明代锦衣卫官制与职权新探》,《历史研究》2021年第1期。张金奎梳理了明代锦衣校尉的来源、职责和管理制度等,探讨了锦衣卫维持京城治安职能以及锦衣卫监察的功能、特点及其演变。②张金奎:《明代锦衣校尉制度略论》,《史学月刊》2021年第10期;《锦衣卫维护京城治安职能初探》,《社会科学辑刊》2019年第5期;《锦衣卫监察职能略论》,《史学集刊》2020年第5期。李小波分析了晚明文官会推制度的流变及影响。③李小波:《晚明文官会推制度的变迁及其影响》,《学术研究》2020年第5期。梁曼容对明代宗藩体制下王府文官的政治角色进行了系统考察;并通过对与宗室相关法律文本的细读,从立法精神和司法实践角度对明代宗室法权以及贵族体制的变动情况进行了讨论。④梁曼容:《从辅弼、监察到尸位——明代王府文官制度的历史演变》,《古代文明》2021年第3期;《明代宗室法律特权及其上下分野》,《古代文明》2019年第2期。刘正刚、高扬从立法与行用结合的角度对明代“佥妻”例的演变和实施进行动态研究,考察国家、社会与民众围绕“佥妻”例进行的互动,揭示其逐渐进入国家“大法”的演变过程。⑤刘正刚、高扬:《明代法律演变的动态性——以“佥妻”例为中心》,《历史研究》2020年第4期。杨向艳梳理了御史曹学程因在万历东事议和中上疏反对封事及攻击阁部大臣而惹怒神宗、曹下狱后朝堂官员反复申救、历经十余年方被赦免戍边的过程,从侧面揭示了万历二十年代初期皇帝与言官之间的紧张关系。⑥杨向艳:《曹学程之狱与万历援朝东征议和中的朝堂之争》,《江汉论坛》2019年第6期。赵瑶丹分析了明代私揭禁令与实践间矛盾的表现、原因、实质以及制度基础,指出揭示这种矛盾性成为阐析明代社会状况、政治运作、法律诉讼与文书制度之间关系的一个重要切入口。⑦赵瑶丹:《论明代私揭禁令与实践的矛盾性》,《史学集刊》2019年第4期。陈宝良以“幕宾”“幕友”“师爷”三个称谓为考察中心,对明清幕府人事制度重加论定。⑧陈宝良:《明清幕府人事制度新探——以“幕宾”“幕友”“师爷”为例》,《史学集刊》2020年第4期。毛立平从制度、礼仪、空间三个维度探讨清帝对后宫秩序的一系列规范和管控,从而确立了皇帝在宫廷内外独尊的地位。⑨毛立平:《君权与后权:论清帝对皇后权威的控制与打压》,《清史研究》2021年第4期。马子木梳理了顺、康时期的奏事体制,指出奏事体制的出现与成熟为奏折的行用提供了制度基础。⑩马子木:《清初的奏事体制与政务运作》,《清史研究》2021年第2期。刘凤云探讨了康熙朝蠲免、捐纳与钱粮亏空的关联性,揭示出清朝国家制度实施中的弊政;还对乾嘉以后养廉银实施状态进行考察,在回答养廉银何以不能养廉的同时,阐述了这一改革所产生的官僚体制内的制度纠结以及制度连接中的政治关系。⑪刘凤云:《蠲免、捐纳与康熙朝的地方钱粮亏空》,《中原文化研究》2019年第6期;《养廉银无以养廉——以乾嘉时期摊捐官员养廉银为中心的考察》,《史学月刊》2020年第11期。赵晓华以清代临时救灾官员的派设为例,对清代救灾人事制度的制定及运行实效、困境做了分析。⑫赵晓华:《清代救灾人事制度的成效及困境》,《河北学刊》2020年第3期。孙明围绕嘉道时期对“壅蔽”问题的讨论进行研究,展现了言路在清中叶中枢制度体系和政治文化中曲折发展的情况。⑬孙明:《制度定型与思想张力:嘉道时期对“壅蔽”问题的讨论》,《清史研究》2020年第3期。崔岷从“广兴案”切入,考察嘉庆帝求民隐于京控的理念与实践,指出“广兴案”对嘉庆帝重新认识官场积弊有着重要影响。⑭崔岷:《求民隐于京控的中挫:“广兴案”与嘉庆帝的吏治重估》,《学术研究》2020年第9期。赵云田认为“备指额驸”制度产生于清朝顺治年间,最迟在康熙年间已经实行,是满洲贵族从外藩蒙古王公中选择额驸的三种形式之一。⑮赵云田:《清代“备指额驸”制度产生时间考析》,《中国边疆史地研究》2021年第4期。吴恩荣梳理了清代满洲祭礼的演变脉络及其在国家礼制中的地位与作用。⑯吴恩荣:《国家礼制视域下的清代满洲祭礼之源起与流变》,《清史研究》2019年第3期。邱源媛围绕拨补地形成、分布与八旗圈占旗地的紧密联系,考察了八旗制度对直隶的非八旗人群、非八旗区域的辐射性影响。⑰邱源媛:《八旗圈地制度的辐射:清初拨补地考实》,《清史研究》2021年第3期。朱昌荣以清初汉官群体“正君心”实践为考察对象,分析了其演进过程及积极作用。⑱朱昌荣:《试析清初汉官群体“正君心”实践三部曲》,《史学月刊》2019年第5期。刘小萌考察了康熙帝对三藩余部的处置问题,重点对基本政策与处置方式及产生的多重影响做了分析。⑲刘小萌:《康熙帝对三藩余部的处置》,《社会科学辑刊》2021年第5期。廖吉广从匿名揭帖的矛头指向、文本制作以及信息传播等方面,对清代匿名揭帖日常运作加以探讨。①廖吉广:《“官民斗法”:清代匿名揭帖的日常运作》,《历史档案》2020年第4期。陈兆肆对清代断脚筋刑进行考述,指出其适用对象变化折现出清代满汉法律“一体化”的另一途径。②陈兆肆:《清代“断脚筋刑”考论——兼论清代满汉法律“一体化”的另一途径》,《安徽史学》2019年第1期。孟烨讨论了清代前期刑事政策的调整。③孟烨:《清代前期刑事政策转变之探析——以侵犯财产罪为中心》,《学术探索》2021年4期。周伟洲对清代驻藏大臣巡边制度进行了全面系统的考述。④周伟洲:《清代驻藏大臣巡边制度考》,《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》2020年第3期。常越男对清代地方官“年终密考”制度进行了考述。⑤常越男:《清代地方官“年终密考”制度述论》,《中国史研究》2019年第2期。

对外关系方面,刘祥学梳理了明廷对外交往由积极开拓转向主动收缩的过程,指出从“四夷来朝”到“四夷来商”是由官方主导逐渐转向民间发展,明统治者由最初全球化发展的积极推动者,逐渐沦为旁观者。⑥刘祥学:《“四夷来朝”与明初百年对外关系的变局》,《历史研究》2020年第6期。李庆对明万历初年中国与西属菲律宾首次交往进行了考述。⑦李庆:《明万历初年中国与西属菲律宾首次交往考述》,《历史研究》2021年第3期。万明追寻爪哇自东向西从厨闽、锦石、泗水,到三宝垄、井里汶、万丹、雅加达的港口发展演变史的脉络,指出这些变化均在西方人到达前发生,以往过分强调西方大航海影响的观点应该加以修正。⑧万明:《明代中国与爪哇的历史记忆——基于全球史的视野》,《中国史研究》2020年第2期。马光从宏观与微观两个层面对洪武中日“倭寇外交”问题进行再探讨,指出中日交往中朝贡礼仪只是表面虚像,国防安全才是实质内容,是影响两国外交最深层次的核心要素。⑨马光:《面子与里子:明洪武时期中日“倭寇外交”考论》,《文史哲》2019年第5期。刘晓东分析了壬辰战争中关于出兵、乞师的政治言说与修饰,认为这些政治言说的叙述逻辑没有超出“事大交邻”的基本政治伦理范畴,但在一定程度上反映出这一体系的潜在裂隙和渐趋解构的趋向。⑩刘晓东:《壬辰战争出兵与乞师言说中的政治伦理》,《古代文明》2021年第2期。李佳文梳理朝鲜君臣的讨论脉络与制定本国启圣祠祭礼的过程,以文庙祭礼变动为视角,分析了中国明、清两朝与朝鲜王朝在礼制层面的互动关系。⑪李佳:《文庙祭礼变动与16至18世纪中朝关系的演进——以朝鲜王朝启圣祠为中心》,《古代文明》2021年第2期。万明从明代瓷器坑历史遗存的探源出发,揭示了正德、嘉靖之际中外关系的重大变化及其深刻的文化变迁。⑫万明:《北京毛家湾明代瓷器坑的历史真相——兼论正嘉之际中外关系转折与文化变迁》,《南国学术》2021年第4期。

(二)经济史领域

明清经济史领域,关于赋役、盐政、货币、贸易和商人群体等研究都有所推进。

关于财政、赋役、盐政方面的研究,黄阿明考察了明代朝觐经费如何解决及其演变情况。⑬黄阿明:《明代朝觐经费地方财政化考察》,《中国史研究》2021年第3期。李义琼探讨了明嘉靖时期上供物料折银的类项、规模、动因和工部白银财政的运作实态。⑭李义琼:《明嘉靖间上供物料折银与工部白银财政的建立》,《厦门大学学报(哲学社会科学版)》2019年第2期。赵思渊、刘志伟认为明清社会中的土地制度应当被理解为市场机制、赋役制度、社会秩序的有机整合。⑮赵思渊、刘志伟:《在户籍赋税制度与地权市场运作中认识明清土地制度》,《中国社会科学》2020年第1期。吴才茂从清水江文书中一份田地合同切入,探讨了明代卫所军户原籍田产处置问题。⑯吴才茂:《明代卫所军户原籍田产处置初探——以清水江文书“成化二年转批粟文海田地合同”考述为中心》,《中国史研究》2021年第4期。赵思渊寻找到均田均役、土地清丈与“业佃并录”三者共同的历史情境,从而对清初江南的赋役制度与土地市场的关系提出新的解释;还讨论了清前期土地登记信息如何在不同的文献系统中编纂、使用,以及它们之间的关系。⑰赵思渊:《土地市场与赋役制度的协同演化:清初江南均田均役再讨论》,《中国经济史研究》2021年第2期;《清前期徽州乡村社会秩序中的土地登记》,《历史研究》2021年第3期。马俊亚按照马克思、恩格斯对生产奴隶的相关论述,考察明清淮盐煎丁的社会身份,以此厘清生产奴隶的衡定依据。⑱马俊亚:《明清淮盐煎丁身份刍议——兼论生产奴隶的衡定依据》,《河北学刊》2020年第2期。夏强以明代仪真食盐掣放的变革为视角,探究仪真批验所掣盐和京掣的演变、纠葛,揭示明代掣盐制度发展的轨迹。①夏强:《意图相济,实归掣肘——明代仪真掣盐与京掣的纠葛》,《安徽史学》2019年第3期。罗冬阳以16世纪初期之前明代两淮运司的额引边中为主,探讨了以盐引为国债的明前期国债市场及其运行的特征。②罗冬阳:《明前期盐粮开中与国债市场的运行》,《社会科学战线》2021年第10期。尹巧瑞探讨了王府食盐的起源、改支、额度、奏讨、改折、运输、获利和影响。③尹巧瑞:《明代王府食盐述论》,《史学月刊》2021年第9期。叶锦花以明代民户、灶户为例,考察了福建民差、灶役的具体摊派情况及户籍户役结构演变背后的逻辑和实现的机制;还考察了正统至万历年间福建食盐生产管理的目的、范围和具体方法的演变,分析了管理模式变迁背后的财政、市场逻辑。④叶锦花:《配户当差?明代福建泉州的户籍与户役研究》,《学术研究》2019年第9期;《财政、市场与明中叶福建食盐生产管理》,《中山大学学报(社会科学版)》2020年第5期。

关于货币金融、贸易、关税方面的研究,仲伟民、邱永志分析了16—19世纪中日两国货币流通制度演进路径发生的两次重要分流问题。⑤仲伟民、邱永志:《十六至十九世纪中日货币流通制度演进路径的分流》,《中国社会科学》2020年第10期。李立民探讨了国家与社会在明清时期民间“海上丝绸之路”中所扮演的角色。⑥李立民:《明清时期的民间“海上丝路”》,《历史档案》2020年第2期。高福美探讨了崇文门征税之始及其税收管理之变迁过程。⑦高福美:《有界之外:明清崇文门征税考论》,《北京社会科学》2020年第1期。李义琼、邱永志以董应举致仕事件为切入口,分析了明末的财政、货币制度在复杂政局中的具体运作。⑧李义琼、邱永志:《明末钱法、盐法及其财政货币体制问题——以董应举致仕事件为中心的分析》,《南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学)》2019年第6期。刘菽、杨永康梳理了明蒙互市的曲折历程,论述了明蒙互市的机制及其影响。⑨刘菽、杨永康:《朝贡视阈下的明蒙互市述论》,《中国经济史研究》2020年第3期。马光分析了明代朝鲜赴华使臣的私人贸易。⑩马光:《朝贡之外:明代朝鲜赴华使臣的私人贸易》,《南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学)》2020年第3期。刘正刚指出明代海洋贸易在成化年间已相当活跃,王朝国家因此不断出台“条例”,介入对海上丝绸之路贸易的管控。⑪刘正刚:《明成化时期海洋走私贸易研究——基于条例考察》,《暨南学报(哲学社会科学版)》 2019年第8期。周琼探讨了清前期官方借贷制度的建立、完善与社会效应等。⑫周琼:《农业复苏及诚信塑造:清前期官方借贷制度研究》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2019年第1期。金鑫梳理了清代索伦、达呼尔人货币使用的种类、形式等。⑬金鑫:《清代索伦、达呼尔人货币流通考》,《中国边疆史地研究》2021年第4期。曹树基从田面流动与乡村金融的关系入手,发现清代南康县或赣南西部地区通行“田面转让式借贷”,与浙江南部“当田式借贷”模式相同,利率相近。⑭曹树基:《清代赣南的田面流动与乡村金融》,《中国农史》2020年第3期。熊昌锟探讨了清廷酝酿币制改革初期内部有关禁止或仿铸、省铸与国铸、货币本位及国币单位的争论过程及背后原因。⑮熊昌锟:《清代币制改革的酝酿与纠葛——以厘定国币为中心》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2019年第3期。范金民认为清前期汉口房产文书与同时期江南的“草议”和广东的“定帖”书立过程、基本内容和功能性质大致相同,指出至迟到清代,各地房地产交易文书的具立形式和步骤趋向一致。⑯范金民:《水程”与“议约”:清代汉口房地产卖契的书立——以徽商文书为中心的探讨》,《安徽大学学报(哲学社会科学版)》2021年第5期。郭卫东分析了英国向清代中国输铅的相关问题。⑰郭卫东:《英国向清代中国输铅问题研究》,《中国史研究》2020年第2期。邹建达、吴剑锋通过对政治联系中断、关禁、恢复宗藩关系、英属缅甸四个时期相关档案的梳理,呈现了清代滇缅贸易的概貌。⑱邹建达、吴剑锋:《档案文献中的清代滇缅贸易》,《历史档案》2021年第4期。贾瑞、刘建生对清代恰克图和广州对外贸易管理体制进行了比较研究。⑲贾瑞、刘建生:《清代对外贸易政府管理体制探析——恰克图和广州对外贸易政府管理体制的比较研究》,《求是学刊》2019年第1期。肖红松、刘建哲借鉴“港口—腹地”解释框架,探讨了清代张家口商贸发展的内在动力及其在内陆城市中的区域典型特征。⑳肖红松、刘建哲:《陆路港口:清代张家口“港口”功能与草原腹地市场的构建》,《河北学刊》2021年第3期。赖惠敏讨论了清代地方财政和藏区的寺院经济,指出打箭炉税关供给银两是四川地区税关的特色之一;还考察了清朝乌梁海的贡貂和商贸活动,认为相对于乌梁海贡黄貂皮来说,朝贡制度仅是统治的形式,而贸易才是实质。①赖惠敏:《清前期打箭炉关税对西藏寺院的赞助》,《内蒙古师范大学学报(哲学社会科学版)》2021年第2期;《清代乌梁海的贡貂与商贸活动》,《吉林师范大学学报(人文社会科学版)》2019年第4期。刘文华在研究关税盈余在户部内务府间分配制确立的基础上,揭示了乾隆皇室财政的形成时间。②刘文华:《关税盈余分配与乾隆皇室财政的确立》,《西南大学学报(社会科学版)》2021年第3期。

关于商人群体方面的研究,张明富探讨了明清商人的职业身份认同问题,认为明清商人对自身的职业身份认同有价值型与工具型兼具的特点,明清商人的工具型职业身份认同所蕴含的价值判断和价值期待,就是“去商人化”,这使该商人群体从整体来看缺少一种持续经商的动力。③张明富:《明清商人的职业身份认同》,《古代文明》2021年第3期。王华锋分析了清乾嘉时期海盗与海商的关系,指出海商与海盗之间发生冲突抑或媾和,不过是海商在权衡利弊后的无奈选择。④王华锋:《冲突抑或媾和:乾嘉时期海盗与海商关系析论》,《西南大学学报(社会科学版)》2019年第3期。孙晓莹探讨了清代内务府商人的基本状况和内务府对他们的管理制度。⑤孙晓莹:《简论清代北京内三旗所属内务府商人》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2020年第1期。华立梳理了赵钧瑞的活动经历、商业队伍的构成与经商方式,还原他们在当时社会中的行为表现与特点,以求深化对于清乾隆时期活跃于新疆的内地回族商人的认识。⑥华立:《从赵钧瑞及其商业网络看乾隆时期活跃于新疆的内地商人》,《中国边疆史地研究》2019年第4期。张科、赵珍对清代回商群体在中亚贸易中贩运大黄、茶叶及玉石等主要大宗商品和走私的相关问题加以考察,对清廷从维护中央集权与国家主权的立场出发所实施的管控与对策加以系统梳理和展现。⑦张科、赵珍:《清代中亚回商贸易与多边关系演变》,《中国经济史研究》2021年第5期。许檀、张林峰通过对山陕会馆碑刻资料的微观分析,总结了清代中叶晋商在济南的经营特色。⑧许檀、张林峰:《清代中叶晋商在济南的经营特色——以山陕会馆碑刻资料为中心的考察》,《中国社会经济史研究》2019年第1期。张芳霖、杨卓以客寓湖南的江右商和商人组织为研究对象,讨论了明清以来作为客商的江右商逐渐融入湖南地方社会,实现在地化和商人组织转型的过程。⑨张芳霖、杨卓:《明清以来客湘江右商帮在地化研究》,《江西社会科学》2020年第2期。

(三)社会史领域

明清社会史领域的研究,区域社会依然是研究的重点,同时学者们对生活史更为关注。

赵世瑜以明清时期水上人社会中的赘婿现象及以此为代表的合伙制关系的形成为切入口,探讨了水上人如何与为何上岸的问题。⑩赵世瑜:《东山赘婿:元明时期江南的合伙制社会与明清宗族》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》2021年第5期。郑振满依据福建永泰契约文书考察了明清时期的林业经济与山区社会,提出明清时期山区开发史研究的若干议题。⑪郑振满:《明清时期的林业经济与山区社会——福建永泰契约文书研究》,《学术月刊》2020年第2期。冯贤亮探讨了明清时期余杭、钱塘地区的南苕溪流域环境、水利状态及官府因应。⑫冯贤亮:《环境、水患与官府:明清时期南苕溪流域的水利与社会》,《浙江社会科学》2020年第5期。常建华梳理了明代苏州宗族形态。⑬常建华:《明代苏州宗族形态探研》,《史学集刊》2021年第1期。向静围绕着江西、南直隶、福建、浙江、山东等地的义民、义官及其家族事例展开,揭示了捐赈行为在明代社会变迁当中呈现出的多元面相。⑭向静:《义民义官与明代的乡村捐赈》,《古代文明》2021年第3期。

马俊亚指出明清专制在两性关系方面,是绝对地剥夺平民阶层的天然权利,相对地提高国家宠爱的利益集团地位,使之成为专制政体的砥柱。⑮马俊亚:《从本能到特权:明清淮北两性关系的阶层异化》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2019年第2期。刘正刚、李东霖以《皇明成化条例》为中心,揭示了成化时期江西“好讼”现象背后显露的社会转型问题。⑯刘正刚、李东霖:《明成化时期江西“好讼”现象与社会转型——基于条例的考察》,《学术研究》2021年第7期。冯贤亮从士人生活史的叙述出发,探讨了王朝更替的若干侧面,并以魏大中的举业与坐馆生活为例,呈现了下层士人的生活世界及其社会网的形成。⑰冯贤亮:《士人生活的变革:明清之际的社会与政治演替》,《苏州大学学报(哲学社会科学版)》2019年第1期;《晚明乡村士人的科举生活与社会交往——以魏大中的坐馆与举业为中心》,《古代文明》2020年第4期。王跃生以502件刑科题本档案为基础,揭示了清代中期中下层老年人的居住方式和特征。⑱王跃生:《清代中期老年人居住方式及影响因素分析——以502件刑科题本档案为基础》,《中国经济史研究》2021年第4期。邱源媛以直隶地区投充旗人为主要研究对象,考察了他们如何选择性地游走于八旗与州县两个系统之间的生存状态,并借此讨论了旗民分治下的基层社会及民众的生活状态。①邱源媛:《清代旗民分治下的民众应对》,《历史研究》2020年第6期。

(四)文化史领域

明清文化史领域的研究,对医药文化的关注成为近年来一个亮点,此外中西文化交流、科举、识字、服饰、文玩、典集等方面均得到关注。

刘鹏分析了明清医家构建温病学说的两个关键点,即如何面对医圣张仲景的《伤寒论》,以及地域化如何成为他们既想依靠的立论点又试图突破的束缚。②刘鹏:《儒学化与地域化:明清温病学说的建构》,《南开学报(哲学社会科学版)》2021年第4期。陈明以明清时期东亚笔谈为中心,梳理了东亚药物知识的内部流通及其与外部接触。③陈明:《笔谈与明清东亚药物知识的环流互动》,《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》2020年第3期。刘耀通过对日用类书中“医学门”与“养生门”的分析,探讨了晚明时期民间社会以养代治的医疗理念。④刘耀:《从日用类书看晚明民间社会的医疗理念——以“医学门”“养生门”为中心》,《西南大学学报(社会科学版)》2020年第5期。张献忠、朱候渝从《瘟疫论》入手,探讨了明代瘟疫理论的新发展及在清代的传播与实践。⑤张献忠、朱候渝:《晚明疫病的流行和瘟疫理论的新发展》,《济南大学学报(社会科学版)》2020年第2期。冯玉荣对花药园的物质形态和文化意蕴进行分析,考察了明代儒医的生活雅趣及医者心境,揭示了花药园在当时社会文化脉络中的角色与轨迹。⑥冯玉荣:《清玩与捐疴:明代江南儒医与花药园》,《史林》2020年第6期。张田生就张仲景的圣化运动与温病学说的发展之间的关系进行研究,揭示了清代社会文化与温病知识生产之间的联系。⑦张田生:《清代仲圣文化及其对温病知识的形塑》,《清史研究》2020年第1期。

王皓论述了明清之际西洋气象知识的源流和入华的情形。⑧王皓:《明清之际西洋气象知识传华考略》,《澳门理工学报(人文社会科学版)》2019年第3期。庞乃明对明清之际佛郎机印象的生成演变及其与负面西方的关联牵引进行梳理,认为负面佛郎机印象在大西洋观念作用下,幻化过渡为整个西方的负面印象;还对19世纪中叶以前汉文典籍中的“大西洋”概念做了考释,指出其由明到清的内涵演变深受中欧政治、文化关系的影响。⑨庞乃明:《明清中国负面西方印象的初步生成——以汉语语境中的三个佛郎机国为中心》,《史学集刊》2019年第5期;《明清中国“大西洋”概念的生成与演变》,《学术研究》2019年第11期。薛英杰讨论了在反同性恋立场的影响下西方明清男风研究出现的文化误读,以及西方汉学界针对反同性恋立场进行的反思等。⑩薛英杰:《反同性恋立场:西方明清男风研究中的文化误读》,《文史哲》2020年第1期。元青从来华传教士编纂出版的汉英、英汉双语词典入手,探究了基督教传教士早期在华活动史、出版史及近代中国文化对外传播史。⑪元青:《双语词典编纂与近代早期来华传教士对中国文化知识的获取》,《近代史研究》2021年第3期。单琳、韩琦考察了以《脉的奥秘》为代表的中国脉学著作的翻译和传播历程及其译本在法国产生的影响。⑫单琳、韩琦:《中国传统脉学著作在18世纪法国的传播——以〈中华帝国全志·脉的奥秘〉的研究为例》,《中国史研究》2021年第2期。

赵伟、邓洪波梳理了明代提学官的书院建设成就与困境,探讨了张居正的学政改革对其产生的影响。⑬赵伟、邓洪波:《明代提学官的书院建设与张居正的学政改革》,《学术研究》2021年第5期。汪维真探讨了崇祯十五年直省加额与乡试录取情况。⑭汪维真:《明崇祯十五年直省乡试加额与录取事实》,《史学月刊》2021年第11期。丁修真分析了明代福建各府的中式人数、变化趋势以及消长关系,进而考察了明代福建乡试中所呈现的竞争关系及其变化过程。⑮丁修真:《明代福建地区的科举竞争与地域专经》,《安徽师范大学学报(人文社会科学版)》2021年第5期。张献忠以袁黄科举考试的经历为中心,对晚明思想、时政与科举考试之间相互作用的具体情况进行了考察。⑯张献忠:《晚明科举与思想、时政之关系考察——以袁黄科举经历为中心》,《中国史研究》2020年第4期。

温海波探讨明清民众识字的渠道方法,进而对杂字生产流通背后孕育和催生的“文字下乡”这一社会文化进程进行了反思。⑰温海波:《杂字读物与明清识字问题研究》,《安徽史学》2021年第4期。杜新豪考察了明代中后期日用类书中的农业占候,厘清了农业占候知识的类别及其主要内容,分析了其文献来源和流行的社会背景,并尝试推测其潜在读者。①杜新豪:《课晴问雨:明代中后期日用类书中的农业占候研究》,《史林》2021年第4期。葛小寒考察了明代“鸟兽虫鱼”之学与士人社会间的关联。②葛小寒:《明代的“鸟兽虫鱼”之学与士人社会》,《江西社会科学》2019年第3期。张佳指出“深簷胡帽”即是“幔笠”,认为幔笠在东亚流行与消亡见证了“蒙古风”的兴衰。③张佳:《“深簷胡帽”:一种女真帽式盛衰变异背后的族群与文化变迁》,《故宫博物院院刊》2019年第2期。陈锋探讨了清代“宫作砚”的石材以及砚作、砚匠问题。④陈锋:《皇帝的砚台:清代前期“宫作砚”的几个问题》,《辽宁大学学报(哲学社会科学版)》2019年第6期。

宋坤、张恒以新发现的小黄册实物文献为中心,对其发现、内涵及意义做了分析探讨,认为洪武三年小黄册之法,基本建构了黄册里甲制度的完整框架。⑤宋坤、张恒:《明洪武三年处州府小黄册的发现及意义》,《历史研究》2020年第3期。乌云毕力格以西藏自治区档案馆所藏清代蒙古文公牍为例,探讨了蒙古语文在清朝统治西藏期间的地位和作用。⑥乌云毕力格:《蒙古语文在清代西藏——以西藏自治区档案馆所藏清代蒙古文公牍为例》,《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》2021年第6期。汪小虎对杨士奇举三事故事从私修野史进入官修正史的过程进行了梳理,展现了历史文本创作的微观过程。⑦汪小虎:《历史文本创作的微观过程:以“杨士奇举三事”故事衍生史为例》,《史学月刊》2020年第1期。胡恒通过细致的文献调查,确认了《清实录》内阁小红绫本现存的3000余卷的下落,为这套清朝实录未来的完整回归提供了线索。⑧胡恒:《〈清实录〉内阁小红绫本下落考》,《文史》第2辑,北京:中华书局,2020年。林存阳、周轩从邹炳泰所著《午风堂集》《午风堂丛谈》入手,对邹氏的生平宦迹等进行扼要梳理,勾勒了其与四库馆臣之间的交游状况及对纂修《四库全书》所作之贡献。⑨林存阳、周轩:《邹炳泰与〈四库全书〉纂修》,《古代文明》2021年第2期。王东杰分析了清代思想家颜元坚持气质本善的观点,认为这与其自身的身体观有关,身体经验为他理解“气质”范畴提供了一个认知“原型”,并以此来审视和构思有关“气质”的概念与命题。⑩王东杰:《气质为何不恶:颜元的身体经验与思想建构》,《清史研究》2021年第1期。

(五)历史地理领域

明清历史地理领域的研究,主要集中在地图学、政区沿革和城市地理等方面。

李新贵、白鸿叶总结了明万里海防图筹海系的三个突出特征,并揭示其背后隐藏着的绘图者远洋出击与近洋防御协同的海防思想。⑪李新贵、白鸿叶:《明万里海防图筹海系研究》,《文献》2019年第1期。李祥东指出林梅村关于《蒙古山水地图》总体性质的关键主张、图绘制时间、其他版本、绘制者为谢时臣等判断均不能确立,认为该图所示地理范围在明朝大致被统称为“西域”而非蒙古。⑫李祥东:《林梅村〈蒙古山水地图〉商榷》,《古代文明》2021年第2期。刘雪瑽指出受限于地理认知与测绘技术,古人无法客观地了解整个世界的形状与构成,因此他们在绘制地图时,大量依靠了想象。⑬刘雪瑽:《明代人的海外异国想象——以〈天下九边分野人迹路程全图〉为中心》,《形象史学》2021年第1期。华林甫详细介绍了《清史地图集》研制编绘理念与实践,将清代政区界线的研究精度从府级提升到县级。⑭华林甫:《清朝政区边界复原与清史地理再现——〈清史地图集〉的编绘实践》,《清史研究》2020年第5期。孙宏年、苗鹏举考察了清代西藏地方军队驻防、后勤保障等方面的变化,分析了清代西藏军事地理格局变化及特点。⑮孙宏年、苗鹏举:《清代西藏地方军事地理格局的演变》,《中国边疆史地研究》2020年第3期。成一农、杜晓伟探究了陈伦炯绘制《沿海全图》的背景和原因及其海防理念。

段伟探讨了黄河水患对明清鲁西地区州县治所迁移的影响。⑯段伟:《黄河水患对明清鲁西地区州县治所迁移的影响》,《中国社会科学院研究生院学报》2021年第2期。王一娜从明清广东“约”字地名入手,探讨了明清广东的社会控制。⑰王一娜:《明清广东的“约”字地名与社会控制》,《学术研究》2019年第5期。陈国飞梳理了明清“治广以狭”的政治地理思想在广东的形成与实践。⑱陈国飞:《明清“治广以狭”思想在广东的形成与实践》,《中国边疆史地研究》2021年第1期。黄粲茗梳理了中越边境“四寨六团”在明清时期的行政建置变动。⑲黄粲茗:《明清时期中越边境“四寨六团”行政建置变动始末》,《中国历史地理论丛》2021年第4辑。尹巧瑞探讨了明末清初京掣地点的迁移和南京八县食岸的形成及二者的内在联系。①尹巧瑞:《明末清初京掣地点的迁移与南京八县食岸的形成》,《中国历史地理论丛》2021年第4辑。张萍探讨了明清西北筑城碑记的形成、历史、统计及其历史地理学价值。②张萍:《明清西北筑城碑记的形成、特征及历史地理学价值》,《历史地理研究》2021年第1期。吕成震对明代京畿道的设置、沿革、职能运作进行考察,探究了京畿道的制度特点及其运作实效。③吕成震:《明代京畿道的设置与运作研究》,《古代文明》2021年第1期。乌云高娃梳理了明朝在东北地区设立鞑靼、女真羁縻卫所,指出明朝通过安置招降故元将领及女真诸部,并沿途设立驿站,进而形成朝贡贸易的交通网络。④乌云高娃:《明代鞑靼、女真卫所与东北亚驿站交通网》,《江海学刊》2019年第6期。傅林祥考察了清初江南、湖广、陕西三省省级官员衙门的分官设治及其行政体系调整的过程,分析了清初分省的动因、清人对新省区的认识以及《清会典》的规范过程。⑤傅林祥:《从分藩到分省——清初省制的形成和规范》,《历史研究》2019年第5期。邓涛基于清朝“直省—藩部”二元并存的疆域结构,探讨了长城以南沿边地区与边疆的共同点、独特性及该区域军事体系同边疆的关系等。⑥邓涛:《疆域腹地、直省边缘——清前期长城以南沿边地区与边疆关系之研究》,《清史论丛》2021年第1辑。陈喜波分析了明北京城市中轴线的偏移和偏转现象,认为这两个现象与明代建设紫禁城有关。⑦陈喜波:《明北京城中轴线形成原因探析》,《中原文化研究》2021年第1期。何一民、李馨妤、念新红探讨了江河与城市的关系,总结了清代江河城市的分布规律与特点。⑧何一民、李馨妤、念新红:《清代江河水系城市分布及特征》,《城市史研究》第40辑,北京:社会科学文献出版社,2019年。

三、近3年明清史研究的热点

在2019—2021年众多明清史研究成果中,聚焦明清国家治理研究、明清重大宏观认识的反思的成果尤其集中和突出,形成了该时段的研究热点。

(一)明清国家治理研究

当前世界正经历百年未有之大变局,复杂的国内外环境对我国的国家治理能力提出了新的更高要求,而史学工作者始终保持着强烈的家国情怀和关照现实的研究自觉,近年来,明清史学界越来越多地从国家治理角度探讨明清国家治理能力、治理体系、治理思想等,研究成果中既有宏观综合性论述,也有具体制度运作等的分析。

在治理理念与机制方面,贾益指出“大一统”成为中国历史上国家治理的总目标,有其地理、经济和文化背景及治理方式的因时因地而用,保证了“大一统”的稳定与延续,中国历史上统一多民族国家治理格局与治理体系,到清朝发展到比较完备的程度。⑨贾益:《从国家治理的角度思考中国历史上的“华夷”与“大一统”》,《史学理论研究》2020年第5期。武沐、杨博皓对比了明清两朝的中国观,指出明朝“中国”与“四裔”共同组成王朝,清朝的王朝即中国。前者强调“中国”是王朝的中心,后者强调统治民族的独尊,但认为中国由各民族共有。⑩武沐、杨博皓:《明清两朝中国观对比研究》,《中国边疆史地研究》2021年第1期。贾霄锋对明清时期的土司奖惩制度内容及其呈现的因果关系和必然性与偶然性联系进行了阐述,指出土司奖惩制度从明代“常例”柔性到清代刚性的制度化的建设,保证了王朝国家对于土司地区的有效治理。⑪贾霄锋:《明清时期土司奖惩制度研究:基于国家治理的制度逻辑》,《青海民族研究》2019年第1期。

方志远以明太祖洪武时期为中心,围绕国家治理与民生的关系加以讨论,指出民生已成为关乎国家制度及其治理成败的决定因素。⑫方志远:《明前期国家治理中的民生关怀》,《历史研究》2020年第3期。田澍将明朝迁都与国家治理联系起来,认为此举一方面可以有效应对元朝残余的侵扰,另一方面能够整合农耕和游牧两大区域,明朝迁都北京承前启后,使元、明、清三朝自成一体,为中国多民族国家治理作出了积极的贡献。⑬田澍:《明朝迁都北京与多民族国家治理》,《学术月刊》2020年第12期。李伯重指出明代后期国家决策机制发展为圣裁、阁议和廷议三种机制并行的复合机制,然而处理三种关系的手段尚未成熟,未能发展成为一种更为有效的国家决策机制。①李伯重:《明代后期国家决策机制研究》,《中华文史论丛》2019年第1期。秦博考察了明代勋爵册封制度在嘉靖朝之后出现停封与激封的情况,反映出皇帝个人意志对勋爵制度的影响。②秦博:《停封与激封:明嘉靖朝以降封爵制度的演变》,《中国史研究》2019年第3期。李小波梳理明代内阁密揭的源流、性质与功能,强调内阁协调内外的作用。③李小波:《明代内阁密揭制度考析》,《历史研究》2021年第6期。陈时龙探讨了明代向臣民公开的诏敕的传播方式。④陈时龙:《明代诏敕的赍送与传播》,《中国史研究》2021年第3期。伍跃根据新刊布的勘合文书实物,对明代的勘合制度进行了再探讨。⑤伍跃:《关于明代勘合形制的再探讨》,《史学集刊》2021年第2期。陈跃、韩海梅梳理了明朝应对哈密危机的过程。⑥陈跃、韩海梅:《明代哈密危机与嘉峪关开闭之争》,《安徽史学》2021年第2期。鞠明库论述了明代海盐产区的荒政建设。⑦鞠明库:《论明代海盐产区的荒政建设》,《中国史研究》2020年第4期。吴艳红以陈纲案为切入,考察了赃官惩治中洪武祖制如何得到利用与调整,《大明律》与条例关系如何被理解与落实,以及赃官惩治中的不同目标如何得到调和。⑧吴艳红:《陈纲案与明前期对赃官的惩治》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》2019年第6期。万明从两部《闽海纪事》入手,考察了嘉靖末年福建海疆治理与危机应对中,文官武将的协同运作机制和地方官的重要作用。⑨万明:《明代海疆治理与危机应对——以两部〈闽海纪事〉为线索》,《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》2021年第3期。蔡亚龙以明初军民府沿革为中心,探讨了元明边疆治理的传承与变迁。⑩蔡亚龙:《元明边疆治理的传承与变迁——以明初军民府沿革为中心》,《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》2021年第3期。刘正刚、高扬指出面对河西地区纷繁复杂的边镇环境,嘉靖时期适时出台各种“例”,体现了明朝对河西地区经略的灵活性。⑪刘正刚、高扬:《明嘉靖朝依“例”经略河西走廊研究》,《中国边疆史地研究》2021年第3期。蒋金玲认为明代在边疆民族区域的文教推行较为成功,基本达到“治天下”“兴太平”的预期治边效果。⑫蒋金玲:《边疆治理视阈下的明代边疆文教》,《中国边疆史地研究》2020年第2期。李淮东梳理了明朝将西藏纳入版图和加强治理的过程,指出西藏是明朝严格意义上的羁縻统治区域。⑬李淮东:《明代“中国”西部疆域形成史论——以明朝经略西藏为中心的考察》,《中国历史地理论丛》2020年第2辑。许若冰、杜常顺以明代岷州地区的军政制度变革与民政治理为主线,考察了岷州由卫所到州县的转型中衍生的行政建制之争及其州卫共治体制的形成过程,揭示了边地社会传统与国家制度调整之间的相互调适与博弈关系。⑭许若冰、杜常顺:《明代岷州地区的民政治理与行政制度变迁》,《中国历史地理论丛》2021年第4辑。希都日古梳理了马可古儿吉思可汗时期明朝与蒙古的关系,认为马可古儿吉思可汗与孛来太师对于维护这一时期北部边疆的稳定具有积极意义。⑮希都日古:《关于马可古儿吉思可汗时期明朝与蒙古的关系》,《中国边疆史地研究》2021年第4期。

赫治清认为清朝前中期在政治思想和实践上成功克服了满洲传统政治的缺陷,完成向中原政治文化转型,发展了传统大国治理模式,走出了带有满洲文化特色的大一统封建王朝复兴之路。⑯赫治清:《明清易代后的国家治理指导思想》,《中国史研究》2019年第1期。姜雅迪、刁书仁指出清“法明崇满”治国理念经康雍乾时期的进一步建构,形成“法明”以抚内地,“崇满”以安藩部,两者有机结合,相协相维,共同支撑着清代多民族统一的“大一统”政治格局。⑰姜雅迪、刁书仁:《清入关前“法明崇满”治国理念形成的历史考察——以皇太极治国理念为中心》,《古籍整理研究学刊》2021年第2期。郭成康指出在明洪武废相后,清康雍乾三帝经过长期摸索和缜密思考,构建了君主个人独揽朝政的国家中枢——军机处和内阁,加以廷寄、奏折及驿传联络朝廷与地方,进而形成极端专制体制。⑱郭成康:《18世纪清朝国家政体变革再思考》,《清史研究》2021年第4期。赵云田认为清代“大一统”的理念和实践更多地表现在蒙古、新疆、西藏等边疆地区,其实质是如何处理边疆民族问题。⑲赵云田:《说说清代“大一统”的理念和实践》,《中国社会科学报》2019 年5月13日第5版。张永江指出清朝根据自己的需要对“礼治”传统加以改造,加入自己及塞外族群多元的文化和传统,最终使之成为清朝新的大一统的制度和传统。①张永江:《礼仪与政治:清朝礼部与理藩院对非汉族群的文化治理》,《清史研究》2019年第1期。杨念群认为清朝帝王致力于把“政统”与“道统”集于一身,通过修纂大型类书和屡兴文字狱,钳制士人的思想意识和控制民间舆论,最终形成了一个覆盖士林和民间的意识形态控制大网,钳制、塑造了清朝的治学风格,提出清朝在内地依靠儒家,控制藩部则依靠藏传佛教,是一种对前朝正统的补充性制度框架和新型统治模式,清朝通过突出“正统论”中的“大一统”因素、重构五伦次序、释读和评析经典,建立起独特的“帝王经学”,最终建构起清代的正统论。②杨念群:《清朝“文治”政策再研究》,《河北学刊》2019 年第 5 期;《清朝“正统性”再认识:超越“汉化论”“内亚论”的新视角》,《清史研究》2020年第4期;《“天命”如何转移:清朝“大一统”观再诠释》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2020年第6期。祁美琴、安子昂认为藏传佛教的王朝化和国家认同是清代宗教同国家关系的重要表征,清朝统治者在中原和藩部广建藏传佛寺,将皇家元素植入其中并对佛寺进行“官衙化”改造,赋予藏传佛寺文化整合和政治建构的功能。③祁美琴、安子昂:《试论藏传佛教的王朝化与国家认同——以清朝敕建藏传佛寺为中心的考察》,《清史研究》2019年第1期。王洪兵、张松梅指出清朝将耕耤典礼纳入国家祭祀体系,耕耤典礼作为一项与国家治理密切相关的象征性资源,被清王朝视为历代遵循的治国策略,统治者以自己的行为诠释着“敬天勤民”的治国理念。④王洪兵、张松梅:《从文化认同到国家认同:耕耤制度与十八世纪清王朝国家治理的文化策略》,《云南民族大学学报(哲学社会科学版)》2021年第6期。陈季君指出清朝破除“华夷之辨”传统观念,倡导“满汉蒙一体”的民族观念,加速了边疆治理体制和中原地区的趋同,开创了一体化的历史新纪元。⑤陈季君:《论中国古代边疆与中原一体化的历史进程:以清朝为中心》,《中国边疆史地研究》2021年第4期。张轲风、戴龙辉认为“边缺”使得清朝边疆治理更具灵活性、实效性和延续性,是清代边疆职官制度创新和边疆治理深化的重要体现。⑥张轲风、戴龙辉:《清前期“边缺”与边疆治理述论》,《中国边疆史地研究》2020年第4期。杨卫探讨了清嘉庆朝对青海藏族部落的治理和对其社会内部争斗的处理措施。⑦杨卫:《清代嘉庆朝对青海藏族部落社会的治理研究》,《西南民族大学学报(人文社会科学版)》2021年第4期。倪玉平指出了清前中期国家通过分级治理的行政管理结构和中央集权的财政管理体制,为社会经济的均衡发展提供了保障。他通过梳理清嘉庆朝王丽南私雕官印案,指出清代权力治国是根本,文书代表的国家行政力量与书吏的上下其手有机结合,共同组成了行政体制运行的基本逻辑,即“中央依托文书与书吏共同治理国家”;还以王书常冒领库项案为例,探讨了嘉道时期的行政失控与政府治理之间的关系,认为没有实质监管的权力运行,必然导致政府治理失败和内部人士铤而走险。⑧倪玉平:《清前中期的大国治理能力刍议》,《中国史研究》2019年第1期;《“文书治国”还是“书吏治国”?——清嘉庆朝王丽南私雕官印案研究》,《南国学术》2019年第4期;《行政失控与政府治理——清嘉庆朝王书常冒领库项案研究》,《清史论丛》2020年第2辑。陈支平回顾了清朝政府的东南地区少数民族政策,指出这些政策使东南地区的畲族、高山族等少数民族得到良好的族群延续,并与当地汉人之间的界限有所消弭,关系渐趋融洽,从而提升了少数民族对国家的认同感。⑨陈支平:《清代政治体制与东南少数民族》,《清史研究》2021年第4期。

经济治理方面,岸本美绪以明清国家允许当事者回赎绝产的若干事例,探讨了当时的皇帝与官员们在解决这个问题时所依据的逻辑。⑩[日]岸本美绪:《民间契约与国家干预——明清时代的“契约正义”问题》,《中国经济史研究》2021年第2期。彭凯翔从国家在经济中的不同角色出发,探讨了明清国家能力。⑪彭凯翔:《明清经济史中的国家:一个对话的尝试》,《中国经济史研究》2021年第2期。申斌以赋役全书的形成过程为抓手,论述了明初财政管理上的分散运作状态向清初高度集中管理体制演变的逻辑线索,指出明清国家财政治理焦点从临民向治官转移。⑫申斌:《赋役全书与明清法定财政集中管理体制的形成——兼论明清国家财政治理焦点之转移》,《中国经济史研究》2021年第1期。叶锦花梳理了明初至清前期的福建盐场管理体制的演变,探讨其与国家建立地方统治秩序、财政需求、盐税制度及民灶二役征发观念等因素的密切关系。⑬叶锦花:《在属地管理与垂直管理之间:明初到清前期福建盐场管理体制的演变》,《学术研究》2021年第11期。陈锋梳理了中国历史上的“量入为出”和“量出制入”,指出明末清初由“量入为出”向“量出制入”的转变,可以看成是非常时期的一项临时措施,一旦财政形势好转,又重新归复“量入为出”的旧规。①陈锋:《传统财政范式的转换:从“量入为出”到“量出制入”》,《史学集刊》2021年第5期。刘志伟指出一条鞭法的意义在于“总收分解”,即财用资源的核算、收集与分派上,一条鞭法在更本质的层面上是王朝财政体制的转型。②刘志伟:《从国家财政体制转型的视角看一条鞭法》,《史学集刊》2021年第5期。边俊杰、李晓方总结了明代财政制度演变对国家治理能力的影响,为当代中国国家治理体系现代化建设提供了借鉴。③边俊杰、李晓方:《明代财政制度演变对国家治理能力的影响及启示》,《江西社会科学》2019年第10期。

彭慕兰认为清朝善于为一个大的统治空间提供秩序,但却不善于规范人们的日常行为,尤其是在环境保护方面,清朝的国家能力既有优势也有局限,这解释了为什么清代早期和中期的经济和社会相当繁荣,而进入19世纪后情况却如此糟糕。④[美]彭慕兰著,周琳译:《在无为而治与英雄主义的失败之间——清代国家能力与经济发展概论》,《中国经济史研究》2021年第2期。于沛认为将清代前中期的大国治理与经济发展置于世界史背景之下,更利于清楚地把握清前中期国家治理所取得的经济成就及其局限性。⑤于沛:《世界历史视域下的清前中期大国治理与经济发展的思考》,《中国史研究》2019年第1期。温春来以清朝矿业管理为例,对清代中央集权重要支柱的事例原则进行了分析,指出朝廷基于事例原则而对地方事务作出的各种详细规定,在运作中不得不产生种种变通,制度变通的过程就是它落地的过程。⑥温春来:《事例原则:清代国家治理的一种模式》,《中国经济史研究》2021年第2期;《“事例”定税:清代矿业税费政策的实践机制》,《学术研究》2020年第8期。李光伟梳理普免制度的形成过程,探讨了普免作为朝廷重大政务所蕴含的治国理念、制度设计与调整时的权变考量,力图说明其与清朝治国理政、国势盛衰的关联。⑦李光伟:《清代普免制度的形成及其得失》,《历史研究》2021年第4期。洪均从财政制度运行的角度分析了清代“因循疲玩”政风的成因。⑧洪均:《统治心态、制度导向与清代吏治困局——财政视阈下“因循疲玩”政风成因浅析》,《江汉论坛》2021年第10期。张泰苏指出要解释为何非农业税被清政府灵活地使用,而农业税却没有,需要摆脱纯理性主义的思维方式,去关注清朝精英们的政治世界观和主观心态的问题。⑨张泰苏:《对清代财政的理性主义解释:论其适用与局限》,《中国经济史研究》2021年第1期。廖文辉将新疆地区与国家层面的财政变动结合起来,考察了嘉庆时期新疆协饷运作受到的冲击与影响,清廷与甘肃、新疆高级官员如何认识、应对新疆的财政与协饷问题。⑩廖文辉:《清代嘉庆时期的新疆协饷运作及政策讨论》,《中国边疆史地研究》2021年第2期。张锦鹏、刘丽凤从清代滇南盐官营着手,探讨了盐于边疆治理重要之义,指出盐政不仅是一种财政政策,也是一种国家边疆治理之策。⑪张锦鹏、刘丽凤:《国家在场:从清代滇南盐官营看国家边疆治理》,《云南社会科学》2021年第4期。

地方社会治理方面,柏桦、李静从文书种类、相见礼数、催征科役等方面,考察了明清时期府县官对下政务运作的情况与地方治理的问题。⑫柏桦、李静:《明清时期府县官对下政务运作》,《古代文明》2021年第1期。高寿仙指出中国帝制时代县以下的乡村社会,既不是纯粹的“官治”,也不是纯粹的“绅治”,而是“官不下县”条件下的“官绅共治”,两者处在既合作又矛盾的变动状态。⑬高寿仙:《“官不下县”还是“权不下县”?——对基层治理中“皇权不下县”的一点思考》,《史学理论研究》2020年第5期。岳小国探讨了明清时期武陵地区在推行土司制度之后的治理模式及状况。⑭岳小国:《明清时期武陵土司地区的社会治理研究》,《中国史研究》2021年第1期。杨军对明清河湟基层社会精英在地方道德教育、灾害赈济、乡村防御等方面的积极作用进行了分析。⑮杨军:《明清河湟地方精英乡村社会治理作用初探》,《青海社会科学》2020年第3期。袁钰梳理了明清时期汾河流域基层社会由习惯—习惯法—国家法自下而上的治理模式。⑯袁钰:《明清时期汾河流域基层社会治理模式探析——以习惯、习惯法、国家法为视角》,《太原师范学院学报(社会科学版)》2021年第3期。龙圣认为明清时期采取了一系列的措施防治京鲁运河盗贼,取得了一定的成效,但京鲁运河盗贼始终未能根除,成为沿河地区社会治理的一项难题。①龙圣:《明清时期京鲁运河的盗贼及其防治》,《民俗研究》2021年第6期。黄志繁指出文化的高度认同是地方社会治理中的重要因素,也是明清时期地方社会治理相对简要而有效的根本原因。②黄志繁:《明清乡村治理体系中的文化认同》,《中国史研究动态》2021年第2期。

何欣峰梳理了明代的疫灾应对机制,并分析了其弊端。③何欣峰:《明代疫灾应对机制研究》,《中州学刊》2020年第12期。毛亦可梳理了明代公呈文书名号从“里老连名呈”发展为“合邑公呈”的过程,进而探讨了公呈的普遍运用如何影响地方社会与政府之间的关系;还利用《祁彪佳日记》,梳理了明末乡绅地方公议的程序。④毛亦可:《明代文书行政中的地方社会意愿表达》,《历史研究》2021年第4期;《论明末乡绅地方公议的程序——以〈祁彪佳日记〉为中心的考察》,《史学月刊》2021年第8期。张佩国对傅岩在歙县的为政实践进行梳理,认为其治理反映了明王朝国家的节省治理逻辑,但“节省治理”不能从根本上解决王朝国家的统治危机,相反可能是造成统治危机的制度根源。⑤张佩国:《节省治理:傅岩在歙县的为政实践》,《史学集刊》2021年第6期。施由明论述了明代江西乡绅在乡村社会治理中的作用。⑥施由明:《论明代江西乡绅与乡村社会治理》,《农业考古》2020年第6期。李治安探讨了元明两代临民理政的两个极端,提出主干划一与兼容多样相结合才是临民理政的理想模式。⑦李治安:《在兼容和划一之间——元蒙汉杂糅与明“配户当差”治天下》,《古代文明》2020年第4期。汪维真从科举配额制度变动中的三个典型事例切入,指出导致明代科举配额制度变动是王朝用人政策、特定时代地域认同意识以及不同政治集团构成与利益考量等诸种因素综合作用的结果。⑧汪维真:《明代科举配额制度变动中的地域利益之争》,《史学月刊》2019年第4期。

何一民对清代基层社会组织重建进行考察,指出清朝在恢复和重建宗族、保甲、乡约等基层社会治理体系过程中,境内各民族自觉或不自觉地融入中华民族命运共同体构建的历史进程之中。⑨何一民:《清代:中华民族命运共同体构建的重要历史时期——以清代基层社会组织重建和社会治理为视角的考察》,《民族学刊》2021年第3期。王洪兵探讨了清代乡村治理多元协同模式的建构及其得失。⑩王洪兵:《清代乡村治理多元协同模式的建构及其得失》,《江西社会科学》2021年第8期。高世伟、刘金柱以正统性、大一统、忠孝观等传统治国理念在清代州县治理中的逻辑建构过程为讨论对象,揭示了清代州县治理思想的逻辑结构与清政权合法性及基层社会秩序稳定的关系。⑪高世伟、刘金柱:《清代州县治理思想的逻辑建构》,《中州学刊》2020年第8期。胡恒梳理了清朝各时期围绕乡官问题展开的重大争论,揭示了这些争论背后的思想背景与政治变迁。⑫胡恒:《清代的乡官论与制度选择》,《历史研究》2020年第5期。姜金顺考察了清康熙朝地方文职官员的来源、功能、经世官员形象的典范化过程。⑬姜金顺:《康熙朝奏折中的经世官员及其典范化》,《史林》2020年第2期。金久红、王玉亮考察了清代康雍乾时期永定河管理制度的建立与调整及其利弊得失。⑭金久红、王玉亮:《从县域治理视角看康雍乾永定河水灾治理》,《史学集刊》2019年第6期。崔岷梳理了1799至1861年间清廷团练办理模式在官绅之间游移的演变过程,揭示了清廷如何处理地方官员与上层精英的权力关系,进而加强社会控制和社会动员的治理模式。⑮崔岷:《游移于官绅之间:清廷团练办理模式的演变(1799—1861)》,《史学月刊》2019 年第7期。王日根、陶仁义指出两淮盐场民众面对环境变迁积极调适生计,是清代海州升为直隶州,庙湾、东台由盐场升格为县及清末民初“废灶兴垦”的内在动力。⑯王日根、陶仁义:《清代淮安府荡地开垦与政府治理的互动》,《史学集刊》2021年第1期。罗宝川以云南方志舆图为例探讨了清代方志舆图与乡村社会治理有效性的关系。⑰罗宝川:《清代云南方志舆图之于乡村社会治理有效性考论》,《农业考古》2021年第4期。韩文甫、李霖梳理了清代河南乡规民约制定、类别、特点及其在乡村社会治理中的功能作用等。⑱韩文甫、李霖:《清代河南乡规民约碑刻在乡村社会治理中的功能作用》,《中州学刊》2020年第10期。常建华指出湖南官府借助保甲等职役的地方社会治理是清代国家治理中的重要实践。⑲常建华:《乾隆前期湖南的职役与地方社会治理》,《江西社会科学》2021年第8期。

(二)明清重大宏观认识的反思

近年来,响应习近平总书记提出的“加快构建中国特色历史学学科体系、学术体系、话语体系”的明确要求,史学界纷纷展开中国本土学术话语体系的研究和探讨,为构建中国特色历史学三大体系贡献智慧。对明清史研究的重大宏观认识的反思是构建本土学术话语体系的前提和基础,也是近年明清史研究的一个热点。

关于明清社会性质的思考,赵轶峰的“明清帝制农商社会说”主张明清时代的中国社会并没有陷入停滞,而是发生了多方面的变化,并与该时代的全球化运动相关联。依据其结构性特征,明清中国应被称为帝制农商社会,而不是封建社会,在社会发展及全球化大变迁视角之下,明清时代的所有封建表现,皆不构成现代性社会转变的支持因素。他从明清社会研究的角度探讨社会史与全球史,认为明清鼎革所造成的政治统合为帝制农商社会在18世纪呈现高峰状态提供了条件,同时还指出明清鼎革与同时期的欧洲变动并不在同一轨道上,提醒研究者应注意17世纪前后历史的世界普遍联系,但不要过分夸大这种联系。①赵轶峰:《明清帝制农商社会说的问题意识与研究取径》,《云南社会科学》2019年第1期;《明清时代的帝制与封建》,《湖北大学学报(哲学社会科学版)》2020年第1期;《从地方到全球:思考明清社会研究的单元意识》,《中国史研究动态》2020年第2期;《重新思考明清鼎革——兼谈“十七世纪危机”、“大分流”、“新清史”》,《古代文明》2021年第1期。鱼宏亮指出“内陆亚洲”“长城带”等西方史学理论的提出受到近代民族主义的影响,在应用到中国史的研究中存在着明显的错误和缺陷,他以明清时期内地与蒙古地区人民跨越长城、河套等地理界限为例,展现了游牧社会与农商社会不能分离的互补性。②鱼宏亮:《跨越地理环境之路——明清时期北方地区的游牧社会与农商社会》,《文史哲》2020年第3期。林文勋、张锦鹏考察了“民”的演变历史轨迹,认为明清社会是与宋元一脉相承的“富民社会”,“富民”阶层是明清经济社会持续发展的力量,是大一统国家政权稳定均质运行的保障。③林文勋、张锦鹏:《“市民社会”抑或“富民社会”——明清“市民社会”说再探讨》,《云南社会科学》2019年第1期。李治安指出学界关于“富民社会”“农商社会”“明清帝制农商社会”、赋役临民理政、南北整合等探索,突破了传统王朝史体系,着眼于宏大的问题意识和方法论关怀,推动了中国古代史的科学探索与理性认识,为中国学者赢得了一定的创新话语权。④李治安:《从“五朵金花”到“皇权”“封建”之争》,《中国经济史研究》2020年第5期。

关于清朝国家性质的思考,李怀印从地缘战略和财政构造两个侧面重审清朝国家的形成路径及其性质,认为可以把19世纪以前的清代中国视作一个早期近代疆域国家,而现代中国是从一个早期近代疆域国家向近代主权国家过渡的过程。⑤李怀印:《全球视野下清朝国家的形成及性质问题——以地缘战略和财政构造为中心》,《历史研究》2019年第2期。杜家骥将清朝国家性质归纳为“满族为统治主体联合汉蒙等多民族施治的汉制模式帝制王朝”。其中“帝制王朝”是指皇帝私家传承制及其家族带有私性特权的古代王朝国家,是主体统治民族满族之“私性”、大的国家层面下多民族之“公性”等,因清王朝承袭明朝汉族王朝国家的建置模式,满族和其他少数民族也未脱离这一“汉制模式”国家。直至满族皇帝逊位,清朝国家性质中的民族私性、帝王家族私性一并取消,进化为完全公性的近现代性质国家。⑥杜家骥:《清朝国家性质的若干思考》,《清史研究》2021年第4期。常建华认为清朝国家的性质似可表述为首崇满洲的复合性中华皇朝。⑦常建华:《大清:一个首崇满洲的复合性中华皇朝》,《清史研究》2021年第4期。赵世瑜认为在清代中国的国家性质问题上,既不能无视中国历史自身发展特点而不加甄别地套用“帝国”或“王朝国家”这些西方概念,也不必拒绝比较政治学和文明类型学意义上的概念工具,指出从明代中后期开始,直到以“中华民国”为代表的民族国家形成,以往的“帝国”特征开始淡化甚至消散,“王朝国家”的特征开始增加。⑧赵世瑜:《“王朝国家”与前现代中国的国家转型》,《清史研究》2021年第4期。李大龙认为采用从传统王朝国家到主权国家的视角,构建中国疆域形成与发展话语体系更为恰当和科学。⑨李大龙:《中国疆域诠释视角:从王朝国家到主权国家》,《中国社会科学》2020年第7期。

作为对“新清史”学术话语霸权的驳斥,向燕南针对其“汉化不是清朝统治成功的主要原因”的观点,指出认同中国历史文化上的政统和道统,并以承继者自居,始终是清朝满族统治者认同中华历史文化的政治与文化的体现。①向燕南:《从政统和道统的认同看清统治者历史文化认同的问题——对新清史论者的一个回应》,《河南师范大学学报(哲学社会科学版)》2019年第5期。苍铭、刘星雨阐述了清朝并非“满洲帝国”,而是一个以满、蒙、汉三族为主体,包含边疆各族的统一的中华帝国。②苍铭、刘星雨:《从〈皇清职贡图〉看“新清史”的“清朝非中国论”》,《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》2019年第6期。祁美琴、马晓丹分析了当前学界使用“非汉”一词的研究成果及使用该词时的行文背景,阐明了“汉与非汉”二元分法导致的概念陷阱和逻辑悖论。③祁美琴、马晓丹:《“汉与非汉”二元划分的概念陷阱和逻辑悖论》,《中央社会主义学院学报》2020年第1期。刘文鹏指出清朝在天山南北和阿尔泰山地区建立起一套军机处统辖之下的将军、大臣驻防体系,是把藩部治理重心从理藩院向驻防体制转移、把藩部地区重新组织到“国家”之中的过程。这种政治实践是中国多民族统一国家发展历史进程中的一个重要环节,与新清史学者所谓的“帝国主义”“殖民主义”大相径庭。④刘文鹏:《军机处、藩部驻防与18世纪清朝的国家构建》,《学习与探索》2021年第4期。

三、明清史研究的趋势

综观2019—2021年明清史研究,出现了综述性总结和专题性研究的特点,这些研究所提出的问题和议题对于当下和未来明清史研究的健康推进均大有裨益。

一是专题性梳理和综合性述评集中出现,不仅对明清史研究情况作出总结,亦指出了相关研究的问题和不足,为未来明清史发展指明了方向。如邹振环从以明清江南为中心的东亚海域交流史、世界经济贸易环流中的明清江南、明清江南与中外互动、江南文化中的世界元素、中欧比较视野下的明清江南等方面,探讨了明清江南史研究的全球史意义。⑤邹振环:《明清江南史研究的全球史意义》,《历史研究》2020年第4期。刘志伟回顾了改革开放40年明清社会经济史研究的路径与方向,指出前20年学者主要还是跟随上两代学者的问题意识和研究套路,逐渐形成社会经济史研究的新格局,到后20年越来越多的学者在新的研究框架中拓展新议题。⑥刘志伟:《改革开放四十年明清社会经济史研究的路径与方向》,《文史哲》2019年第5期。常建华回顾了2015—2019年的北方宗族研究,指出宗族研究近来的趋势是从功能向结构、从制度向世系的变化,而且制度论与功能论相联,结构论与世系论结合。⑦常建华:《明清北方宗族的新探索(2015—2019年)》,《安徽史学》2020年第5期。万明梳理了20年来明代白银货币化研究的学术历程,指出白银货币化源自市场萌发,标志着古代中国从农业经济向市场经济的转型,引发了一系列国家制度变迁与整体社会多元变化,启动了中国传统国家与社会向近代国家与社会的转型。⑧万明:《明代白银货币化研究20年——学术历程的梳理》,《中国经济史研究》2019年第6期。朱浒认为总结以往研究范式的得失,努力探索从实践出发的经济社会史,是清代经济史研究应对“经济学帝国主义”的有力做法。关于嘉道变局,他认为只有彻底检讨王朝周期变动观、社会形态发展观和传统社会转型观三种阐释模式的特性和得失,才能准确辨析嘉道时期的研究“碎片化”困境,提出从实践出发的历史社会学视角,重新思考嘉道变局中认定“变”的标准,以综合性眼光看待此种“变”的格局。⑨朱浒:《20世纪以来清代经济史研究的范式演变及其前景》,《中国人民大学学报》2020年第4期;《盛衰之理:关于清朝嘉道变局性质的不同阐释及其反思》,《史学理论研究》2021年第2期。以“清代经济史研究再出发”为议题,李伯重指出经济史研究必须建立在充分和可靠的资料基础之上,进行深入的“微观”研究。在做了相当数量的“微观”研究的基础上,再做关于全国性的“宏观”研究。⑩李伯重:《什么是“中国”?——经济史中的“微观”研究》,《清史研究》2020年第6期。王玉茹认为清代经济史研究深入的关键在于跳出教条主义和理论僵化,以扎实的史料为基础,定量与定性分析相结合,宏观与微观并举,注重区域差异和比较研究。⑪王玉茹:《理论方法的多元化与清代经济史研究再出发》,《清史研究》2020年第6期。何平指出清代经济史研究应当关注历史真实与问题意识、经济部门与社会整体两对关系。⑫何平:《清代经济史研究应当关注的两个问题——问题意识中的历史真实与社会整体中的经济部门》,《清史研究》2020年第6期。徐毅分析了清代经济发展在资源、人口、市场上相对于欧洲小国的优势及独特模式,指出成就在于国家经济总量的不断提高,但转型缓慢,无法突破超轻结构局限。①徐毅:《大国优势与清前中期经济发展模式的再思考》,《中国史研究》2019年第1期。李大龙认为清史研究尽管在三大体系建设方面取得了一定成绩,但依然面临国内外的挑战,同时指出需要整个历史学界乃至历史学界与民族学、人类学、政治学等其他学科通力合作,通过理论和方法的创新,才能对涉及客观诠释多民族国家形成和发展历史的难点问题给出完善的学理性答案。②李大龙:《有关清史及清代边疆研究的几点认识》,《中国史研究动态》2019年第6期。黄爱平回顾了改革开放40年来清史研究的丰硕成果,指出清史研究中存在的一些问题,强调清史研究中坚持实事求是的思想路线、处理好学术与政治的关系的重要性。③黄爱平:《改革开放四十年清史研究的回顾与反思》,《文史哲》2019年第5期。胡祥雨分析了百年来海外清史研究的历程、趋势和问题,对海外清史研究带来清史能否作为独立研究领域、学术与政治、话语权和全球化等问题进行了反思。④胡祥雨:《海外清史研究:历史、趋势与问题》,《清史研究》2020年第4期。

二是近年来期刊以专栏或笔谈等形式组织专题研究,对明清史领域的重要问题进行深入探讨,其议题包括“中国经济史研究中的白银演化”(《中国经济史研究》2019年第6期、2020年第1期)、“明清国家能力、国家治理与经济变迁”(《中国经济史研究》2021年第1、2期)、“清代国家治理问题研究”(《清史论丛》2020年第2辑)、“清代经济史研究再出发”(《清史研究》2020年第6期)、“清代王朝与国家”(《清史研究》2021年第4期)、“灾害文化研究理论与方法论”(《史学集刊》2021年第2期)、“中国古代财政体制与国家治理”(《史学集刊》2021年第5期)、“人的历史全球的历史”(《历史教学》2021年第9期)、“生命史学”(《历史教学》2021年第10期开始设置此栏目)、“灾疫视角下的古代国家治理与应对”(《中国史研究动态》2020年第5期)、“中国古代基层治理的新探索”(《中国史研究动态》2021年第2期)等,这些议题及其研究成果不仅有助于当前明清史研究的稳步发展,亦为未来明清史的推进打下了坚实的基础,未来明清史研究必将在现有成果之上继续深入发展。

总而言之,近3年来明清史研究在各个方面都有扎实推进,学者们在各方面研究中进行的反思、提出的问题和新的议题,亦为下一步明清史研究指明了方向,未来明清史研究将会在以下方面继续拓展:一是对于明清史研究的自身理论和话语体系建设的探讨将更为深入。构建中国特色、中国风格、中国气派的历史学学科体系、学术体系、话语体系离不开坚实的基础研究和理论思维意识,明清史学界需要继续从理论反思着手,有意识地回归政治史,克服“碎片化”弊端,从更长时段、更宽视角、更宏大的叙事来推动明清史研究发展,进而总结出契合本土实际的历史观、理论体系和话语体系,便于更理性地应对各种西方的“新理论”“新观点”。二是研究领域将不断拓展、视角更多维、方法更多样。随着近年来新的考古成果和地方文书、档案整理、数据库等新成果的推出,明清史研究领域和维度将得到新的拓展。多种跨学科方法灵活结合地被运用到明清制度运作、边疆民族、基层管理等问题研究之中,已推动并将继续推动这些重要问题研究的深入。一些传统问题被置于医疗史、海洋史、性别史、生态环境史、全球史、国家治理等新的研究视域中进行阐释,取得了新的丰硕成果,但这方面的研究远远不够,需要继续加强和推进。三是生命史学、区域史研究将得到更广泛的重视。生命史学涵盖医疗社会史、环境史、日常生活史等领域,关注和思考生命在历史上的状貌和意义,在全球疫情肆虐的背景下,生命史学成为明清史学界关照现实的重要研究领域之一,未来对于生命史学的理论和实证性研究将取得长足发展。江南区域史研究融合了生态环境史、全球史等因素,使其成为明清其他区域史研究的典型参照,未来区域史研究将在各自特征基础上,借助数字化和多学科方法,向中观、宏观的综合性研究发展。