基于误导信息干扰范式抑郁情绪个体虚假记忆特点的行为学研究

熊 珂,张小玲,廖兴亚,李媛媛,孙淑娟,苗 宽,汤 泉,赵梦雪,冯正直 400038 重庆,陆军军医大学(第三军医大学)医学心理系

抑郁症是最常见的情感性障碍之一,以长期的心境低落为主要特征[1]。大量研究结果表明,抑郁症患者存在一定程度的认知功能受损[2-3],其记忆功能也普遍存在一定的缺陷[4]。随着研究的不断深入,许多学者发现抑郁症患者的记忆特点不仅表现在记忆缺失,同时也表现在对虚假记忆的易感性增强[5-6]。虚假记忆(false memory)指的是个体回忆起没有发生过的事,或回忆的细节与其真实经历不一致的记忆扭曲现象[7]。在一项以单词作为回忆内容的DRM范式虚假记忆研究中,JOORMANN等[8]发现抑郁症患者比正常个体对负性情绪效价的记忆材料有更高的错误再认率,表现出更多与其负性心境一致的虚假记忆。根据BECK的负性认知加工偏向理论,抑郁症患者的负性记忆偏向会导致负性信息占据其意识的主导地位,严重扭曲抑郁个体对自己、他人或未来的看法[9],提示抑郁个体的虚假记忆,尤其是对负性信息的虚假记忆可能会加剧其负性情绪,阻碍情绪调节,并对抑郁症的发生和症状维持起着重要作用[8, 10]。

然而,这一结论并未在所有抑郁相关的虚假记忆研究中得到证实。例如,YEH等[11]发现抑郁症患者的负性虚假记忆显著高于正常对照组,但其对正性材料的虚假记忆和对负性材料的虚假记忆却没有显著差异。HOWE等[6]研究表明,抑郁症患者相比正常个体仅对抑郁相关的负性材料有更多的错误再认,对其他负性材料的再认则与正常个体没有差异。因此,抑郁个体的虚假记忆特点有待进一步探索。近年来,有关研究大多采用了以词语为基础的DRM范式,考察抑郁个体对学习词以及与之语义相关的关键诱饵的再认情况[12]。然而,人们在现实生活中更多的是形成与日常生活事件息息相关的情景记忆[13]。因此,相较于由语义关联主导的DRM范式,基于事件的误导信息干扰范式则具有更好的生态效度和现实意义[14]。但是,由于国内外现有的事件虚假记忆实验材料没有在事件的情绪效价上进行平衡和标准化,很难用来解释不同效价的情绪性信息对个体虚假记忆的影响。

因此,本研究采用自编的正性、中性、负性情绪效价生活事件故事场景图片作为实验材料,探讨抑郁个体在误导信息效应下对不同情绪效价生活事件的记忆情况,以期为抑郁人群心境一致性虚假记忆倾向提供新的实验依据,进一步明确抑郁人群的认知加工特点,从而为抑郁症的筛检、诊断和针对性的干预治疗提供新的方向。

1 对象与方法

1.1 研究对象

本研究利用G*Power软件计算样本量,设置参数为:重复测量方差分析,效应值f=0.25,α=0.05, Power(1-β)=0.95,计算得出总样本量为44,每组为22。考虑到脱落率30%,每组样本应不少于29例。

在陆军军医大学线上线下公开招募在校本科生进行SDS抑郁自评量表测试,共有349名本科生(男生159名,女生190名)参加,并按照SDS标准分53分进行划分,将其分为抑郁情绪个体和正常个体。从两种人群中随机抽取被试,并根据以下纳入和排除标准进行筛选。正常对照组入组标准:①SDS≤53分;②无抑郁发作史及其他心理疾病史;③无器质性脑部病变或严重躯体疾病,且无合并其他精神疾病;④无酒精及药物滥用史;⑤视力或矫正视力正常;⑥右利手。抑郁情绪组入组标准:①SDS>53分,且未达到美国精神障碍诊断与统计手册第5版(DSM-5)抑郁症诊断标准;其余入组标准同正常对照组②~⑥。两组被试排除标准:①实验期间处于经期的女性;②精神状态不佳,不能集中注意力配合实验者。

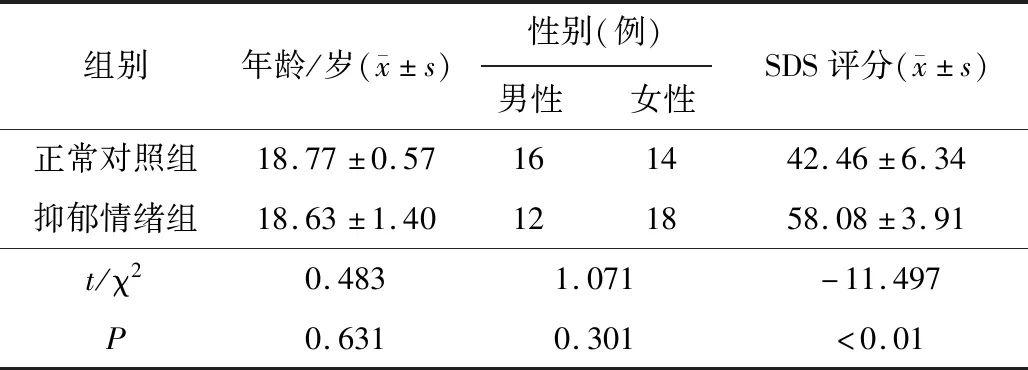

因此,筛选得到65名本科生(男生29名,女生36名)作为本研究被试,其中抑郁情绪组34人,正常对照组31人。此外,正常对照组和抑郁情绪组各有1名被试由于个人原因未能完成实验被剔除,抑郁情绪组有3名被试由于电脑故障实验数据未能保存被剔除。最终得到正常对照组被试30人,抑郁情绪组被试30人。两组被试的人口学信息如表1所示,抑郁情绪组和正常对照组被试在年龄、性别上差异无统计学意义,在SDS得分上差异有统计学意义(P<0.01)。本研究获得陆军军医大学伦理委员会批准(2021第32-01)。

表1 抑郁情绪组和正常对照组被试人口学信息

1.2 方法

1.2.1 实验材料 本研究采用课题组前期自编的9个情绪性生活事件片段进行实验[15]。每个片段包含50张连续性图片,其中12张作为该片段的关键图片。每张关键图片包括原始信息和误导信息2个版本,使图片中的一处细节在2个版本中不一致。9个生活事件片段按照情绪效价可分为正性、中性和负性三类。正性事件:①庆祝生日;②升职;③求婚。中性事件:①学生学习;②超市购物;③整理房间。负性事件:①情侣吵架;②失窃;③打架。为确保实验材料的有效性,由119名在校大学生(男性59名,女性60名)从愉悦度、唤醒度、熟悉度和趋向度4个维度对每个片段进行了9点量表评定。结果显示:正性、中性、负性生活事件片段在愉悦度和趋向度上差异均有统计学意义F(2,354)=1 223.393,F(2,354)=360.068,P<0.05,而在唤醒度和熟悉度上差异无统计学意义。表明本研究所用的实验材料在愉悦度和趋向度上区分度良好,并排除了不同片段间唤醒度和熟悉度差异对研究结果的干扰。

再认测试由与原始事件阶段呈现的图片细节相关的问题构成。每个生活事件片段包含12个与关键图片相关的题目,有3种答案选项:正确选项、误导选项和陪衬选项。其中,陪衬选项所设置的内容是与原始信息项目以及误导信息项目类似(即属于同一类别),但同时与之具有较大区分度和辨别度的内容。例如,在正性事件“求婚”场景中的一个关键问题为“男生求婚时拿出的戒指盒是什么颜色”,其对应的答案包括:①原始事件阶段呈现的细节(红色),即正确选项;②误导信息阶段呈现的细节(蓝色),即误导选项;③无关的陪衬选项(黑色),即陪衬选项。

1.2.2 实验设计 本研究采用2(组别:正常对照组、抑郁情绪组)×3(事件效价:正性、中性、负性)×3(答案选项:正确、误导、陪衬)的多因素混合设计。

1.2.3 实验程序 采用E-prime2.0进行刺激呈现和数据收集。实验流程如图1所示,包括原始事件阶段、误导信息干扰阶段和再认测试阶段。在原始事件阶段,所有被试观看9个生活事件片段的原始信息版本,并想象自己是事件中的主人公。每张图片的呈现时间为3 000 ms,图片间的间隔时间为500 ms。每个片段结束之后会有短暂停顿,并提示被试进入下一个片段。所有片段呈现完毕后,被试进行10 min数学加减运算作为分心任务,接着进入误导信息干扰阶段。在该阶段中,每个片段的12张关键图片更换误导信息版本,指导语却告知被试将再次呈现与之前完全一样的9个片段并要求被试尽量去记住图片中的细节。在这两个阶段,所有片段均以随机顺序呈现给被试,且每个片段中两个版本的关键图片作为原始信息和误导信息的概率在被试间进行平衡。

图1 虚假记忆再认测试试验流程

再认测试要求被试回忆最初看到的原始事件内容来完成选择题。9个片段以随机顺序进行测试,且每个片段内的12道测试题均随机呈现,以避免事件的发展顺序线索对记忆的影响[16]。每个片段测试开始之前均有封面页,以1张图片和简单的文字介绍来提示该片段的剧情。再认测试中被试每种答案选项的选择个数将在后期统计分析时转换为比率的形式,称为认可率(endorsement rate)。

1.3 统计学分析

2 结果

2.1 诱发虚假记忆有效性的分析

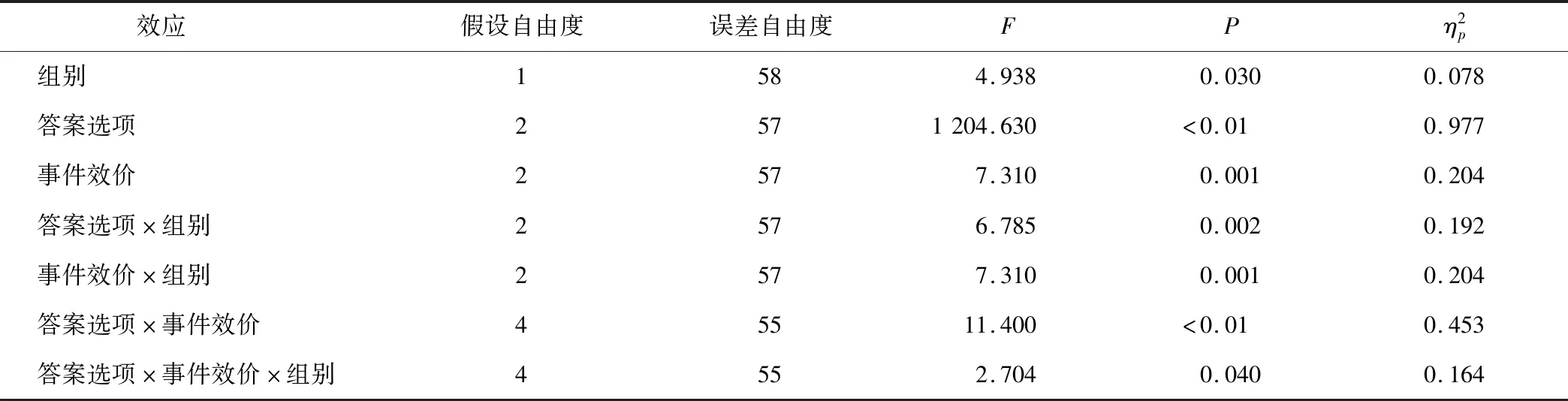

对认可率做2(组别)×3(事件效价)×3(答案选项)重复测量方差分析,结果如表2所示。组别主效应、事件效价主效应以及答案选项主效应均显著;答案选项与组别、事件效价与组别、答案选项与事件效价之间的交互作用均显著。对答案选项与组别的交互作用进行简单效应分析,结果表明抑郁情绪组被试对正确选项总的认可率显著低于正常对照组(P<0.05),对误导选项总的认可率显著高于正常对照组(P<0.05),对陪衬选项总的认可率与正常对照组差异无统计学意义,说明抑郁情绪组被试在误导信息效应下有更多的虚假记忆。

表2 三因素重复测量方差分析

2.2 两组被试对不同事件效价题目原始信息的正确再认率

表3 两组被试对3种事件效价题目不同答案选项的认可率

2.3 两组被试对不同事件效价题目误导信息的错误再认率

2.4 两组被试对不同事件效价题目陪衬信息的错误再认率

3 讨论

本研究采用自编的情绪性事件故事场景图片作为实验材料,考察了抑郁情绪个体和正常个体在误导信息干扰条件下的虚假记忆。结果显示,两组被试对于原始信息的真实记忆均显著多于对误导信息的虚假记忆;同时,对误导信息的虚假记忆均显著多于对陪衬信息(即无关信息)的错误再认,说明本研究所使用的实验材料成功地制造了误导信息干扰效应,引起了两组被试对于情绪性生活事件的虚假记忆。

总体来看,正常个体比抑郁情绪个体对原始信息有更多的真实记忆。尤其是对于情绪性生活事件,正常个体对正性和负性生活事件的正确再认率均显著高于抑郁个体,提示抑郁情绪个体相较于正常个体对情绪性生活事件有更少的真实记忆。另一方面,抑郁情绪个体对于误导信息的虚假记忆总体上高于正常个体。其中,抑郁情绪个体对于负性事件误导选项的错误再认率显著高于正常个体,提示抑郁情绪个体受其负性心境的影响,产生了更多与其心境一致的虚假记忆,这与前人研究得到的结果一致[6]。这种与其负性心境一致的虚假记忆说明抑郁情绪个体对生活事件的记忆更容易受到误导信息效应的影响,发生记忆扭曲。许多理论可以解释这一现象。矛盾消极情绪假说(paradoxical negative emotion hypothesis, PNE)认为,一方面,消极刺激能够促进记忆水平,使相关记忆维持很长时间,所以比其他类型的情绪刺激更“强烈”[17];另一方面,消极刺激比其他类型的情绪刺激更容易受到误导信息的干扰而受损,因此也十分“脆弱”[18]。另一种可能的解释是再认的双加工模型(dual-process model)。YONELINAS等[19]认为记忆包含回忆(recollection)和熟悉(familiarity)两种不同的加工过程。其中,回忆加工反映了对于特定事件“质”的检索和提取,如事件发生的具体时间和地点等,是一种分析性的、有意识的记忆加工过程;而熟悉加工则反映了记忆强度以及记忆搜寻的难易程度,是对记忆“量”的评价,是一种自动化的加工过程[19-20]。GOMES等[21]关于情绪词的记忆研究也验证了这一观点,相较于正性材料的回忆加工倾向,负性材料的提取更多的是采用熟悉加工的策略,从而造成更多的虚假记忆。此外,来源监测理论(source monitoring framework)认为,虚假记忆的产生可能是由于提取阶段对原始事件信息来源的监控失败,从而将事件归因于一个错误的来源[22]。抑郁症的负性认知加工偏向理论认为,抑郁症患者对负性信息具有注意偏向和记忆偏向,这种注意和记忆偏向同样存在于抑郁情绪个体中[23-24]。编码时对于负性情绪刺激的过度关注可能会使抑郁情绪个体对于信息来源的监测能力减弱,因此更容易受到误导信息的干扰并混淆对于原始事件的来源记忆[11]。

区别于以往以情绪词为基础的抑郁个体虚假记忆研究,本研究采用基于事件的误导信息范式,以具有更高生态效度的情绪性生活事件图片作为实验材料,考察了抑郁个体对于不同情绪效价生活事件的记忆特点,为抑郁个体的虚假记忆研究提供了一个新的研究思路。研究结果进一步证实了情绪对抑郁个体虚假记忆的影响,表明抑郁个体相较于正常个体更易受到虚假记忆的侵害。这在一定程度上支持了过度概括化自传体记忆以及反刍思维的相关理论[25],提示抑郁个体对生活事件的概括化记忆和反复思考降低了事件的特异性[26],从而增加了虚假记忆的易感性。

综上所述,本研究的结果为抑郁个体的心境一致性虚假记忆效应提供了新的实验证据,表明这种与其负性心境一致的虚假记忆可能是抑郁个体抑郁症状和抑郁心境长期维持并难以消除的一个重要因素。提示后续研究应寻找合适的干预方法,并制定完善的治疗方案来修复抑郁个体的记忆偏差,帮助其减少对于负性信息的虚假记忆。这对于缓解抑郁个体的抑郁情绪,改善其抑郁症状都具有重要的现实意义。另一方面,本研究仍存在一定的局限:首先,研究仅选取了抑郁情绪个体作为被试,对于临床抑郁症患者的心境一致性虚假记忆认知特点亟待进一步探索;此外,本研究仅从行为学角度考察了抑郁个体的虚假记忆特点,后续研究应采用脑影像、ERP等技术进一步探索虚假记忆潜在的神经机制,以期为抑郁症的诊断提供新的生物学依据,并为抑郁症的干预和治疗工作寻找新的有效靶点。