基于“泛在学习”的初中化学情境创设实践与思考

邱 兵

(南通市通州区实验中学,江苏 南通 226300)

一、基于“泛在学习”的初中化学情境新优势

建构主义理论认为学习是“由学而生”的建构过程,但由于初中生的认知特点以及化学课程的特殊性,初中生已有化学认知较少,导致在理解与建构化学概念时较为困难。认知理论认为情境是一种特殊的教学资源或载体,“情”是指学习者的情感、意志、态度以及价值观,“境”是指学习者心理与思维所处的一种特殊环境与氛围。通过情境,学习者能与学习内容进行深入对话,实现“人在现场”的一种“忘我”学习境界。[1]随着时代的发展,初中生在学习生活中使用互联网终端的频率越来越高,以任何人、任何方式、任何地点、任何时间进行学习的4A(Anyone,Anytime,Anywhere,Anydevice)“泛在学习”方式已经成为可能。[2]把化学与生活、社会发展、技术创新、环境保护、人体健康等紧密联系的学习情境与互联网融合起来,更能突显以“学”为中心的发展性原则。研究表明,基于“泛在学习”的初中化学情境更适合新时代初中生发展需求,体现出明显的优势。在泛在学习环境下,如通过微信群、QQ群、钉钉等社交软件或手机APP进行交流,学生可以随时随地获取与学习相关的信息,可以随时与老师、同学交互信息,分享评价学习成果,真正实现学习认知的个性化与实时化。“泛在化”的化学情境,实现了从学校向家庭、社会空间的拓展;突破了时间限制,从课堂向课外延伸;也实现了从单一的纸质媒介向实时交互的互联网信息传输发展。

二、基于“泛在学习”的初中化学情境创设策略

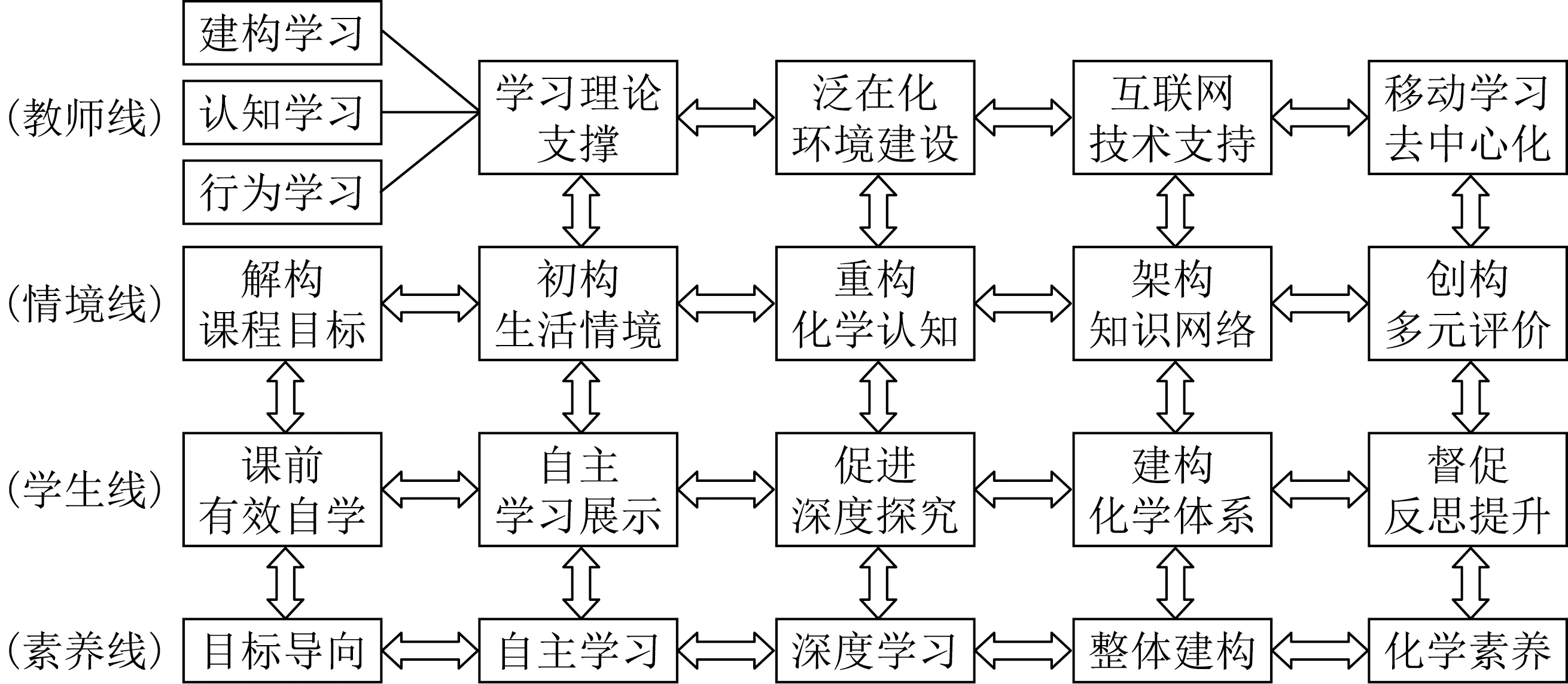

针对初中化学学科特点,基于“泛在学习”的情境创设需要突出“生活化与泛在化”相融合的特点,既能体现“化学源于生活”的教学理念,又能以互联网技术为支撑,体现时代特点,更容易被学生接受和喜爱。通过“解构课程目标—初构生活情境—重构化学认知—架构知识网络—创构多元评价”的“五构”方式来实现化学情境教学(具体见图1所示)。根据课程目标,教师捕捉生活中学生身边的化学现象,再通过互联网信息加工促进学生进行泛在学习,在这种特殊情境引导下,通过“教师(明线)—情境(暗线)—学生(明线)—素养(暗线)”四线交替融合,突出了“有效自学—主动展示—深度探究—体系建构—评价提升”等环节,使得初中化学学习更加有效,更能现实化学核心素养的提升。[3]

图1 基于“泛在学习”化学情境教学路径导图

1.解构课程目标,促进有效自学

传统化学教学注重教师“传道授业解惑”,特别是初中学段,学生的自学能力普遍缺乏,严重阻碍学生的发展。基于“泛在学习”的化学情境能充分借助互联网,搭建有效自学平台,充分分解化学课程目标,分散重难点,化整为零。一般可采用逆向设计的方法,先确定课程目标,后确定“泛在情境”内容,再通过“抖包袱”的形式让学生在兴趣问题的驱动下不断思考,接近真相,一步步达成化学课程目标。

例如,在“常见的盐”教学中,把盐类的概念和分类等较为枯燥的课程目标进行分解,再把课程内容融入情境中,抛出驱动学生自主学习、思考的问题。具体创设如下:(1)利用学习微信群,教师提前发送《闪闪的红星》电影视频片段,让学生点击观看,增强学习兴趣;(2)教师在学习群里提出疑问:视频中“潘冬子”想尽办法带上山的是什么物质,这种物质为什么非常重要,学生直接在手机终端上及时回答;(3)教师再发送某地工业盐中毒的事故报道,进一步督促学生们利用互联网自主查阅相关内容,回答生活中的“盐”与化学中的“盐”有什么不同。通过充分解构化学课程,采用小步子、多阶梯的形式,帮助学生在自主学习过程中突破重点或难点,同时融入学生喜欢、熟悉的情境中,不断增强学习兴趣和动力,从而真正实现自学能力的培养。

2.初构生活情境,实现理趣融合

根据“最近发展区”理论,当学生有一定的认知基础才能有更好的认知发展。现代生活丰富多彩,对于初中学生来说,生活中简单的化学现象是最熟悉和常见的已有认知,也是最佳的情景素材。

例如:在“溶液形成”的教学中,可以利用微信群创设以下家庭实验情境:(1)先请同学们在家中用四个透明玻璃杯,放入1/3的水,然后放入适量的食盐、蔗糖、植物油、面粉,并用筷子加以搅拌,观察现象;(2)然后静置3 min后再观察现象;(3)再将四个玻璃杯中的物质倒掉,用自来水冲洗,观察能否冲洗干净吗,如不能请你想办法清洗干净;(4)请同学们认真完成以上实验,用手机记录实验过程,并讲解实验的现象,分享到微信群。实践表明学生都能较好完成以上任务并在微信群内展示家庭实验的成果,如图2~5所示。

图2 在四个透明杯子中加入适量水

图3 分别加入油、盐、糖、面粉时的现象(未搅拌)

图4 学生用筷子搅拌时的现象

图5 静置三分钟后的现象

把化学学习融入生活环境,既能体现化学的生活化,更能促进学生化学学科素养的提升。在以上情境创设中,学生通过自己动手操作,记录现象,并在学习群内用图片、视频、语音等同步展示,使学生的动手实验、口头表达以及动脑思考能力都得到很好提升。这样的情境更能引导学生从宏、微观两方面建构溶液的概念,引导学生去感悟理解分散粒子的大小对是否能形成溶液的关键作用,实现从感性的“趣”到理性“理”的转化。[4]

3.重构化学认知,突出深度学习

基于“泛在学习”的化学情境不仅让学生觉得“好玩”,不仅停留在浅层学习,还要向化学学科专业深处发展,向深度学习迈进。化学学科特征主要包括表征、实验、模型和思维四个方面,是化学核心素养的关键。整合重构生活情境要素,设计深度学习的驱动问题;从科学探究的过程中归纳出化学研究模型、化学原理的三重表征;通过科学探究要素的分析,培养化学证据推理,最终实现归因分析的能力。

例如,在学习碱和盐性质时,可以创设以下情境:先通过微信群布置任务,请同学们先上网查阅相关资料,在家里用食品级生石灰、纯碱和水来制作松花蛋,并把制作过程拍成视频进行分享,过20天后再剥开松花蛋,拍照在群里展示、对比和互相评价。同时,教师在学习群里设计如下问题:(1)鲜鸡蛋变成松花蛋的原因是什么;(2)这些原料之间发生了哪些反应;(3)这些反应的化学方程式怎么书写;(4)总结出碱和盐怎样的化学性质。通过化学学科认知的重构,引导学生探究与分析,聚焦化学学科核心素养,促进化学学习方式的变革,实现化学深度学习和思维能力的提升。

4.架构知识网络,完善化学体系

架构知识网络能很好克服初中化学知识点分散、抽象且不易掌握的困难,能厘清各知识的层次关系和联系,能不断完善化学知识体系。引导学生用思维导图的形式把知识网络表现出来,既能把学生的思维可视化,还能更好地在各知识之间建立核心记忆连接。随着“互联网+教育”时代到来,要把化学知识、信息技术以及学生的学习体验进行无缝融合,以学生快速建构知识整体框架为引擎,带动分散知识点的理解、内化与体系化。[5]

图6 《石灰吟》中物质网络关系

例如,在复习物质的转化时,学生极易混淆生石灰、熟石灰与石灰石的转化关系,可以创设这样的情境:(1)先用微信群“抢答”的形式来做一个游戏,完成于谦《石灰吟》古诗与化学知识的联系;(2)再用“连连看”的形式在互联网终端上进行“接龙”游戏;(3)画出氧化钙、氢氧化钙和碳酸钙之间的联系与转化关系图示,并写出相应的化学方程式,拍图在微信群里分享交流。通过在线抢答和游戏情境,既增加学生学习化学的兴趣,同时也实现了情境创设的创新与跨界融合,再通过思考、归纳、画图、书写方程式完成对这三种物质的整体掌握(如图6所示)。

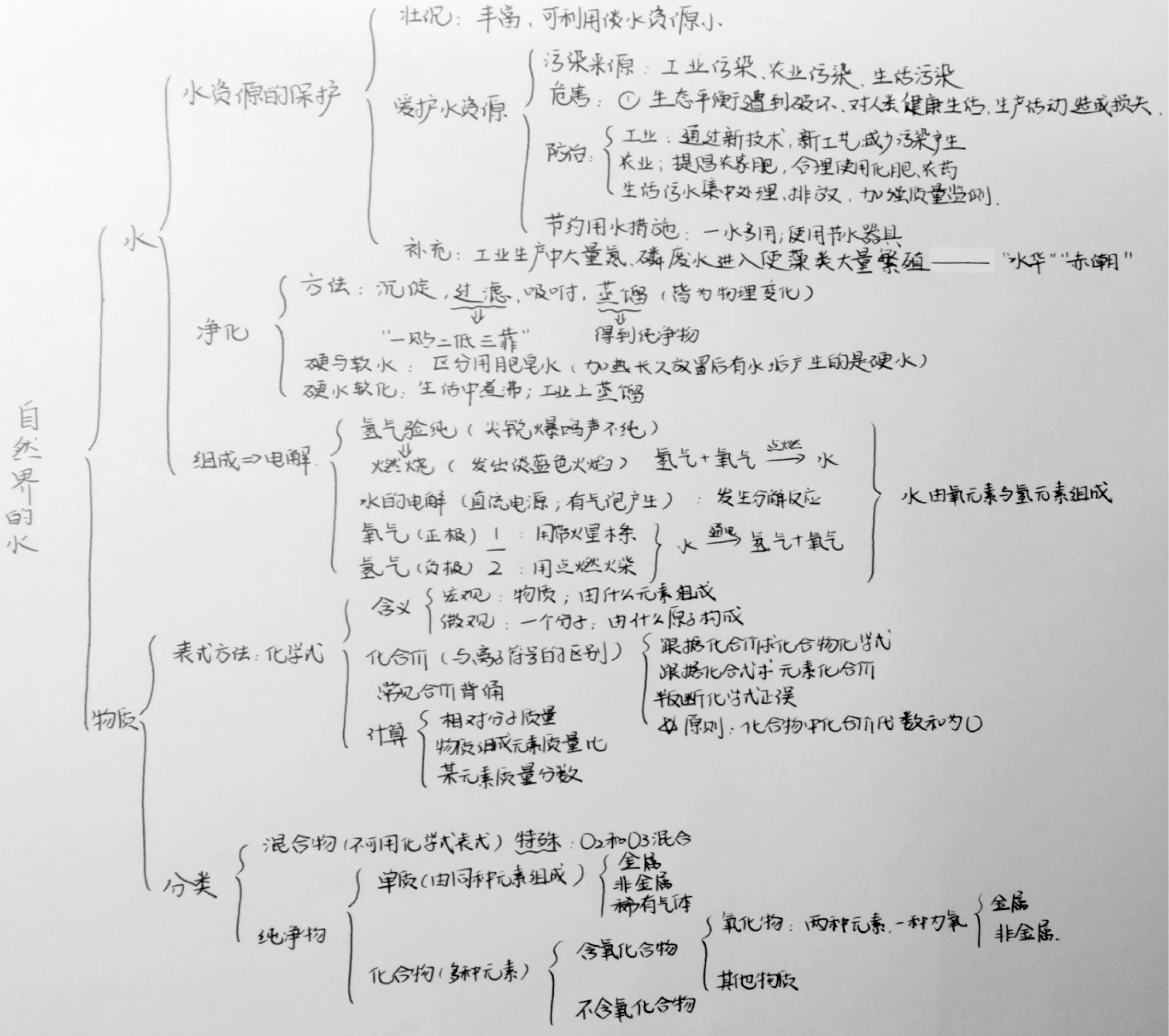

再如,在“自然界的水”单元复习中,课前环节让学生自主复习,完成制作单元思维导图,并上传微信群(如图7所示)。然后通过展示学生自主建构的思维导图作为重要学生活动来开展线上教学,学生通过“看一看”“比一比”等活动,比较谁的思维导图最完整,同时思考自己的思维导图需要怎样修改与完善,最终完成单元整体知识网络的建构。

图7 某学生在微信群展示的“自然界的水”思维导图

5.创构多元评价,实现情感认同

只有当教师、学生与化学课程内容在“同一频率”上时,才能引起情感共振,激发学生主动去研究问题,促进师生和生生间的对话和思维碰撞。创构情境内容时,融入学生对自己、学生对学生、教师对学生等多元化的过程性、表现性评价,达成“教、学、评”一致的认同感。通过“恰到好处”的评价能很好鼓励、激发学生进行元认知体验,从而促进学生不断反思自己的不足,积极调整自己的学习状态。虽然情境的泛在化需要借助于虚拟网络来实现,但是多元化的学习评价是真实的,依然是化学教学不能弱化的重要环节。[6]

例如,在酸碱盐复习中,利用化学与医药的关系创设情境如下:先在微信群里提问医疗上用的胃药有哪些,然后通过视频、图片展示介绍常见胃药有什么特点,再让学生思考这些药物分别利用了酸碱盐的哪些性质来达到治疗目的。同时整理好这些药物与胃酸作用的化学反应方程式,以竞赛的方式分享到群里,然后大家进行生生之间、师生之间的多元评价。通过多元评价鼓励反思、促进学生互相“取长补短”,既掌握了化学学科知识,又感受到化学学科价值所在,激发学好化学的热情,实现在化学学科教学中“立德树人”的育人目标,真正提升化学核心素养。

三、结语

在后疫情时代,中小学泛在学习环境趋于成熟,“互联网+”时代的发展加速了教与学模式的转变,基于“泛在学习”的化学情境能很好激发学生的学习兴趣,锻炼学生的证据推理思维,培养自主学习、终身学习理念,提升学生的化学学科素养和创新能力,提高学习效果。当然,在信息化高速发展的今天,还有很多初中生存在不能甄别和选择信息、对手机等互联网工具缺乏自控力、需要家长进行监督等弱点。但是时代的发展步伐不会停止,基于“泛在学习”的化学情境创设值得我们进一步研究与探索。