乡村振兴视域下皖北乡风文明建设研究

——以亳州为例

董少林,陈水苗

(安徽工业大学公共管理与法学院,安徽马鞍山 243032)

我国是农业大国,农民基数较大。按照国家对乡风文明提出的任务要求,加强科学的思想文化宣传,根除不良的风俗习惯,形成积极健康的文化氛围,不断提升农民的人文素养,才能从根本上推进乡村振兴建设。

一、亳州市乡风文明的进展

亳州市农村地区有效遏制了婚丧嫁娶过程中的铺张浪费、互相攀比、大操大办等陈规恶习,逐渐形成了破除陋习、厉行节约、崇尚文明的环境氛围,推动了乡风文明的不断发展。

(一)思想观念逐渐开放

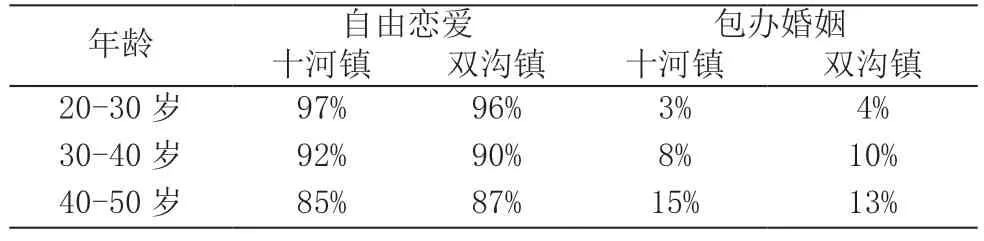

随着农村文明程度的不断提高,良风美俗不断被农民所接受。“红白喜事大操大办”“天价彩礼”等奢靡之风纷纷转向,女方不要彩礼、男方不设账桌等现象层出不穷,乡风文明明显好转[1]。笔者对亳州市十河镇和双沟镇各年龄段农民的摸排结果表明,自由恋爱与结婚等新式婚姻观念逐渐取代了旧式父母包办婚姻。在新时代主流思想影响下,越来越多的农民思想观念由落后、封闭逐渐走向先进、开放。

表1 亳州市部分地区婚姻状况

(二)法制意识逐渐增强

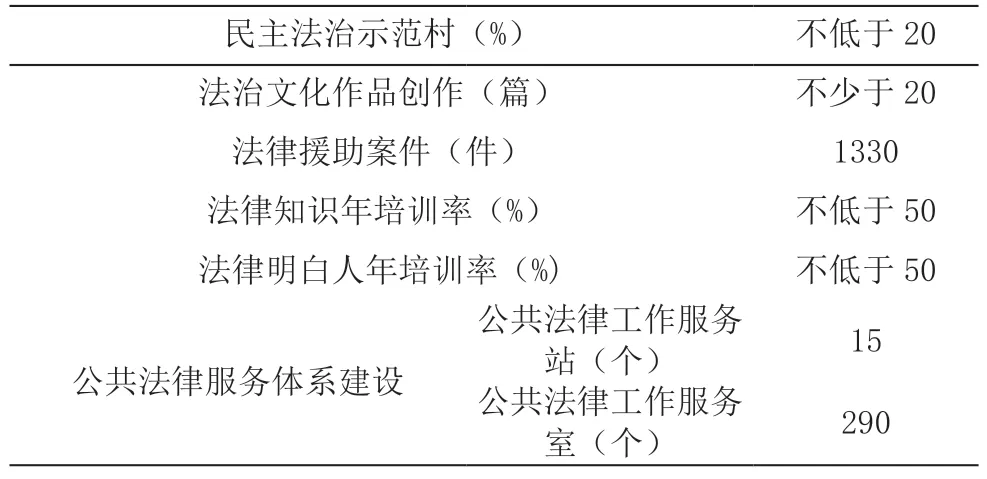

当前农村地区复杂的人员构成情况以及参差不齐的教育水平现状[2],为保持经济稳健发展速度带来了一定的难度。如何让农民人文素养不断得到提升,近几年亳州市在不断尝试与摸索中,独创了一套符合自身发展的对策,制定了一系列可实施操作的政策及指导文件。如下表可以看出,蒙城县政法委利用农村广播、电视等传播媒介,定时为农民进行普法宣传,为农民提供了随时了解社会动态的途径,使农民更加了解法律常识,法制观念在不知不觉中提高。带来的实际效果,便是农村社会中小偷小摸等不良现象大为减少、农民行为趋向文明化。

表2 2018年蒙城县政法委法治建设工程分解表

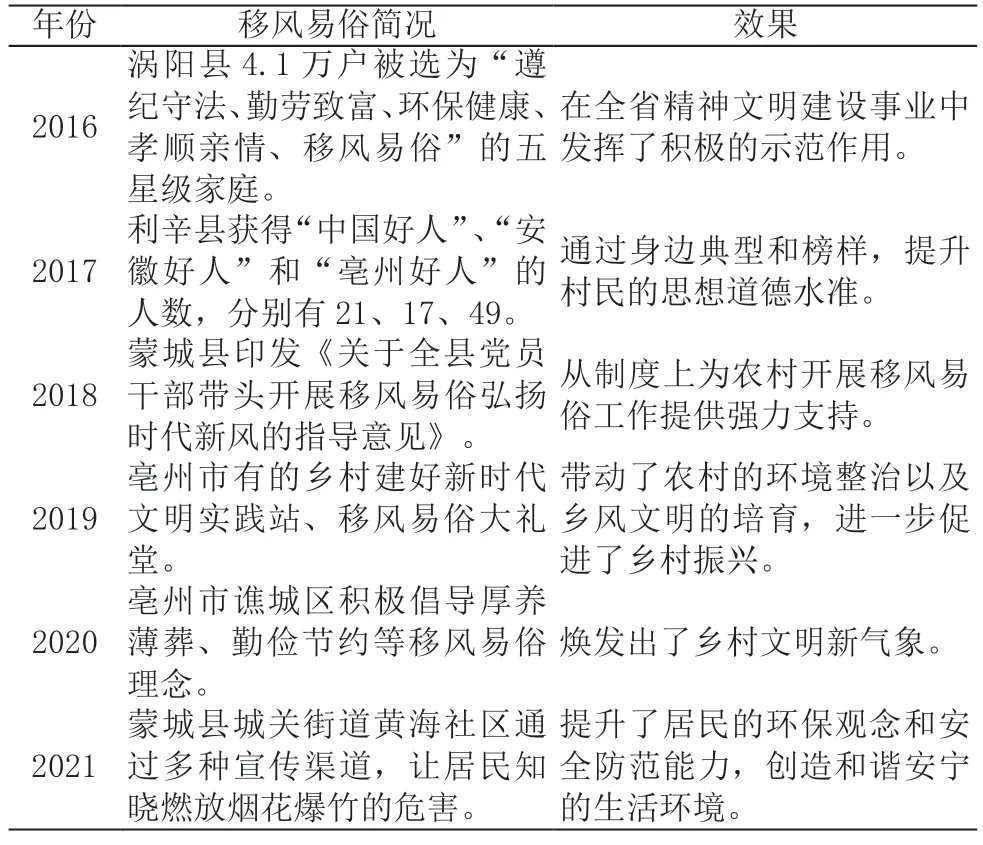

(三)移风易俗倡导新风尚

农村要实现快速发展,农民要实现彻底脱贫,就要从根本上、本质上“移风易俗”“脱胎换骨”。近年来,亳州市将移风易俗工作作为农村精神文明建设的重要内容,依托美丽乡村建设在农村引导舆论导向,依托弘扬传统节日在农村传播文明风尚,依托抓紧抓实重点人群在农村形成示范作用。

表3 近年来亳州市移风易俗部分案例及其成果

二、亳州市乡风文明建设存在的问题

(一)农民整体素质不高

在教育方面,城乡之间在设施、管理水平、师资力量等方面存在着一定的差距,势必会对提高农民思想道德和文化水平产生具有一定消极影响[3]。因缺少良好的家庭教育及完善的教育基础设施,大部分留守儿童整体素质相对较低。与此同时,农村有些地方,由于地理位置比较偏僻、闭塞,陈规陋习依然根深蒂固,使得接受外界新时尚的难度加大,不良风气因此也不断蔓延。据笔者对亳州市部分地区封建陋习状况调查显示,仍有部分农民家中摆放供奉着神明;部分村民在遇到灾祸、生病情况时,放弃寻医问药而选择请婆神治病。

表4 亳州市部分地区封建陋习状况

(二)基层干部认识不全面

部分基层干部忽视了乡风文明建设的重要性,只是将基层的工作经历视为以后工作调动的跳板,极易出现偷赖耍滑行为。显而易见,他们对乡风文明建设的重视程度明显不够,没有放在应有的重要位置;而且认为乡风文明建设不是硬性要求,不需要付出太多精力。由于认识上的偏差,基层干部整天奔波于那些政绩工程;相反,乡风文明建设仅仅靠一般性的号召,建设效果不甚理想。因此,有些地方的乡风文明建设工作并没有深入开展,仅停留在喊口号、走过场的状态,重视“面子”工程而缺乏对“里子”的改造。以“无为而治”的态度对待民风民俗,放任自流、任其发展,不及时采取有力措施解决出现的种种问题。

(三)物质支撑不足

由于全国资源分布处于相对失衡的状态,导致城乡之间不仅存在着经济差距,物质差距也越拉越大。大中城市由于自身优势在物质方面比较充足,而农村在这方面只能是望尘莫及。在硬件建设上,如若缺乏充分的资金保障,必然会使工作成果受到折损,工作成效受到影响。虽然,近几年在国家政策的指导与政府的支持下,亳州市经济得到了一定程度的发展,但在乡村建设过程中,对精神文明建设的投入稍显不足,制约了乡风文明的发展,阻碍了农民娱乐生活的改善,妨碍了农村文化的丰富多样化。

(四)农村环境缺乏有效整治

虽然亳州市出台了一系列村规民约来规范农民日常言行举止,部分村镇通过了县级村庄整体整治考核,一部分村镇获得了文明村镇的称号。但是,村规民约的实际执行力较差,整治后许多村落环境卫生只能维持一段时间的干净整洁。另外,由于不完善的公共设施,相当一部分村落还没有设置合理有效的垃圾处理设施,导致禽畜养殖污染严重。所以,在“金山银山”的理念下,亳州市要重新找回“绿水青山”,任重而道远。

三、亳州市乡风文明建设存在问题的原因分析

城乡差距客观上依然存在,很难把农村乡风文明建设从“不完整、不平衡、低水平”的怪圈中严格区分开来。广大农民面临着各种各样的家庭和社会压力,使得乡风文明建设道路止步不前。

(一)传统思想根深蒂固

几千年封建社会,传统思想根深蒂固,一时难以彻底根除。不良的历史文化,使得歪风弥漫、邪气盛行。处于社会转型期的中国,冲突与矛盾交锋、新旧思想相互交织、碰撞,东西方文化相互对抗、相互妥协。在中国传统文化中,既有适应时代发展的优秀部分,也有不适应时代发展的部分。同样在外国文化中,既有适应我国国情的积极因素,也有违背我国国情的因素。如何才能从传统文化的精髓中吸取养分,摒弃糟粕呢?如何借鉴外来文化在发展中的积极因素,消除崇洋媚外的盲目性?所有这些问题,有待于亳州市在乡风文明建设中逐渐予以解决。

(二)农民缺乏正确认识

在新旧思想观念的碰撞之下,农民思维方式和价值取向开始有所变化,呈现出十分矛盾的心理:一方面希望乡风文明建设能取得一定进展,农民生活能得到改善;另一方面,他们不愿意为地方文化和文明建设活动做出过多牺牲。再加上农村教育设施的缺失,部分农民自身文化素质不高,缺乏对乡风文明的正确认识。一旦在乡风文明建设活动中出现触及自己利益的情况,他们便会选择性沉默。长期处于“变”或“不变”困扰下的农民,对乡风文明建设的态度,最终会妥协于“事不关己,高高挂起”。并且,他们想当然地认为乡风文明建设仅仅是领导干部应该干的事、自身能力不足、农村建设与己无关,严重缺乏主人翁意识。

(三)资金投入严重不足

自改革开放以来,亳州市农村经济取得了一定程度的发展,大部分村镇在改革开放的大潮中也实现了经济上飞跃。但是与城市相比,亳州市大部分村镇的乡风文明建设工作,还处于投入严重不足的困境,城乡之间的差距不容小视。一方面,农村集体经济发展不够、动力不足,许多村还不能自给自足,农村公共文体建设投入得不到根本保证;另一方面,农村文化设施落后,没有充足的活动场地、活动器材、报刊杂志,大部分农民仍然保持着“白天田间地头,晚上靠铺头”的淳朴生活状态[4]。虽然农民对乡风文明建设需求不断增加,但政府的资金支持力度没有跟上步伐,使得农民积极性没有得到发挥。

(四)宣传教育手段比较单一

如果没有选择恰当的宣传教育手段,没有因地制宜的合适传播方式,可能会使得农村移风易俗宣传效果甚微,甚至可能会使得结果事与愿违[5]。当前,农村教育形式故步自封,缺乏新意,依然幻想仅通过“喊口号”“开大会”“发资料”等宣传方式就能够达到预期效果,仍然妄想“动动手指”就能成功的美梦。由于宣传手段的单一、宣传方式的局限,使得农民了解信息和知识的渠道十分狭窄,进一步加大了乡风文明的建设难度。要想使农民从被动接受转变为主动学习,就要从宣传教育手段上作出改变、在宣传方式上作出创新、宣传内容上作出改善。

(五)制度建设不健全

要想使乡风文明建设有成效,就要特别重视具有基础性、重要性、保障性等的制度建设工作,使“奖”有所依,“惩”有所据。只有完善的制度,才能为乡风文明建设工作的连贯性和稳定性提供保障,才能使得乡风文明建设在规范化的轨道上渐入佳境。虽然,亳州市在中央政策的影响下颁布了一系列村规民约,但很多村镇乡风文明建设制度徒有虚名,实施起来难度很大。造成的结果是,目前乡风文明建设工作难以落实,任务分解存有争议,相互之间推卸责任,呈现出“既往成就、后继负担”的现象。

四、规范乡风文明的对策

由于“乡风文明”涉及面广、范围大、内容丰富,其中不仅包含农村的经济、文化、政治、社会等多个领域、多个方面,还包含农村历史发展过程中的文化传承,以及农民在发展过程中的经验智慧。

(一)宣传教育引导乡风文明

要想使文明乡风的理念深入人心,就要因地制宜,利用有限的宣传媒体进行卓有成效的宣传,采取易于接受的方式对村民行为进行引导。通过加强教育,促进农民了解一定的科学文化知识,让农民自主倡导科学,追求文明,形成文明、科学的地方文化氛围[6]。一是可以通过开设乡村频道播放有关的文艺节目对文明的乡风进行宣传,或者利用微信圈等方式将文明乡风建设过程中发生的小故事拍成小电影进行宣传[7]。二是可以定期开展“文明家庭”“文明知识进万家”等活动对农民进行教育,适时对优秀个人和家庭给予一定的物质和精神奖励,在社会上倡导农民群众争做“文明人”。三是通过开展文艺表演、相声、小品、歌曲等群众喜闻乐见的方式,起到耳目一新的宣传效果。

(二)领导干部带动乡风文明

文明的乡风建设离不开积极参与的农民,更离不开起先锋模范作用的农村基层领导干部。领导干部的言行举止具有很强的示范性和引导性,都有可能成为群众竞相效仿的一面镜子[8]。一要优先发展经济。领导干部要认清自身的责任,既要带头致富,更要带头自强。在提升经济发展能力的同时,领导干部更要注重农民科学文化知识的学习,实现物质和精神双重富有的美好愿望。二要清明廉洁。实行村务公开、透明化管理,自觉接受农民的监督,提高农民参与乡村振兴的积极性,从而实现“村风正,民心齐”的良好氛围。三要做好思想政治工作,引导农民树立良好家风。在乡风文明建设的过程中,领导干部不仅要注意培育良好的家风、民风和乡风,而且要带头移风易俗,反对铺张浪费。

(三)加大投入促成乡风文明

乡风文明建设任重道远,需要投入大量的人力、物力、财力。一是加大对农村文明教育的投入。农村地区能否得到全面发展,教育在乡风文明建设中发挥至关重要的作用。要想转变农村地区落后的精神面貌,形成文明乡风,关键在于加大对农村教育事业的投入。二是加大对农村公共文化的投入。强化农村公共文化服务体系,创造反映乡村生活、村民状态的优良文艺作品,从根本上满足农民日益提高的精神文化的不断需求。三是加大对农村人力资源的投入。文明的乡风仅靠领导干部的带头显然不足,建设文明乡风还需要设立专门的机构和安排专门的人员,从事基层文化工作,对农村文化事业进行系统管理。

(四)有效整治推进乡风文明

根据农村发展的特殊性,遵循乡村的客观规律,建立健全乡风文明管理体制,确保乡风文明得到有效整治,使文明建设工作能够有序进行[9]。第一,健全可实施的村规民约,助力乡风文明建设。要想使农民的行为受到约束,就要将其限制在可管束的“圈圈”内,从而使农民的行为不仅有规可依,而且有矩可循。第二,依托执行有力的管理部门,推进乡风文明的进展。高效的管理机制的建立,同时确保对乡风文明管理工作采取强化规范,使乡风文明建设工作得以有序且高效的被施行。第三,构建精确到岗的绩效考核,推动乡风文明的发展。施行绩效考核责任机制并设置一定的考核指标,定期对乡村领导干部进行绩效评价,通过统一规划、设计、部署,落实乡风文明建设工作。第四,完善监察有力的监督机制,推进乡风文明的延续。一方面要加强对基层领导干部工作的监督,另一方面要加强对乡风文明建设工作的监督。让群众真真切切感受到监督效果,从而促进群众参与的积极性,保障乡风文明建设任务的顺利完成。

(五)移风易俗塑造乡风文明

在实施乡村振兴战略背景下,要打造乡风文明,就要将“移风易俗”“摒弃陈规陋习”作为必由之路[10]。移风易俗就要坚持农民主体。要想顺利开展移风易俗工作,必然离不开广大农民群众的积极参与,从农民群众中来再回到农民群众中去。移风易俗工作本身其实就是不断地提高农民群众自身的“主人翁”意识,自觉地增强乡风文明建设的投入力度。移风易俗就要坚持“取舍有度”。既要传承农村的优秀传统文化,深入挖掘传统文化中适应时代发展的合理精髓,又要自觉摒弃与时代背道而行的糟粕。