民国时期民意调查组织者与调查对象论析

杨 勉

民国时期,随着社会学及调查方法传入中国,加之共和制度的建立激励了民意表达诉求,民意调查遂蔚然成风。民国期刊数据库检索结果显示,1912-1949年的38年间,各报刊出现的与“民意调查”及近义词“民意测验”、“心理测验”等相关条目多达500余条(1)数据来源:全国报刊索引“民国期刊全文数据库”(http://www.cnbksy.com/home),2021年4月15日访问。。这种状况,既与“民国”的建立刺激了“民意”诉求有关,也与民调在当时缺乏必要的门槛不无关系。

民调(public opinion poll)是调查者与调查对象双边的社会行为,调查结论的价值取决于民众对测验的配合度。按照民调学者的说法,民调内容不外意见资料、知识资料、行为资料以及事实资料四项,这四项调查内容反映的是调查对象的主、客观情况,被视为衡量民调品质的重要依据;若民调探求的问题不在被调查者的知识和经验范围内,调查结果的可信度将大打折扣(2)李海容《东西方民意测验的比较研究》,中国人民大学新闻系《新闻学论集》编辑组编《新闻学论集》第12辑,中国人民大学出版社1987年版,第195页。。可见从调查的主、被动两方研究民调的重要性。

与西方成熟时期的民调多由民调公司举办不同,民国时期的民调基本是在没有专业民调公司主持的历史条件下,由报刊、学校和社会团体举办,1927年之后又有政府行为参与其间。这提示研究者思考:民调主持者的身份地位是否对民调发生影响?主要由报刊、学校和社会团体主持的民调,其调查范围究竟有多大?源于特定调查范围的调查数据,能够视作“普遍民意”并用作历史研究的依据吗?如果不能,这些民调资讯的价值究竟何在?对此,迄今未见可资参考的研究成果面世。而对这些问题的思考,将有助于对民国时期的民调品质作出判断,并从社会心理学维度深化近代中国历史研究。

一 民调组织机构分析

民国时期的民调甚多,按其组织者(或组织机构)之不同,大抵可分为报刊民调、校园民调、官方民调、社会团体民调和学术机构民调五类。民国时期比较有影响的民调计有62次,各类民调在其中所占的比例(3)杨勉、杨天宏《近代中国民意调查论略》,《四川师范大学学报(社会科学版)》2020年第4期,第144-145、148页。,如图1所示。

图1 民国时期民调举办机关数量比例图(4)“专业民调机构举办的民调”中有一次民调跨界,可划归学校举办的民调,因为它是由学校下属“心理实验室”举办。

从图1可知,民国时期的民调基本是由报刊、学校及社会团体举办,而非由职业化的民调机构主持开展,其中报刊民调不仅占比61%,超过其他各类民调数量的总和,而且举办最早、影响最大。

1922年8月,《顺天时报》举办的“民意中之理想政府”民意调查,不仅是民国时期首次民调,也是中国报刊民调的开山之作。之后,媒体民调接踵举办,有资料可查者近40次(5)其中较有影响的有:1922年底到1923年初美国人在上海所办《密勒氏评论报》(The Weekly Review of the Far East, Formerly Millard’s Review, Shanghai)举办的“中国当今十二位大人物”问卷调查,1926年《京报副刊》所作“新中国柱石十人”调查,1928年至1929年《民国日报》所作四次民调,1937年《立报》所作“对九国公约会议的态度”民调,1942年《大刚报》所作“抗战形势及国内外政治走向”民调,1945年《沪江新闻》所作“国共两党和战问题”民调,1946年《大国民》所作“建都最理想的地点”民意测验,1947年《中国新闻》所作“谁当大总统?”的“草选举”(straw vote),1948年《北平日报》“有关副总统选举”的民意测验,1949年《西点月刊》第34期所作“国内政治军事形势”的民调,等等。,内容涉及政治、中外关系、文化、教育等多方面,也有为改进报刊质量征求读者意见的民调。1930年代中期,上海民治新闻专科学校校长顾执中为研究新闻理论,组织学校师生举行“上海报纸和上海读者调查”(6)陈崇山《民意调查在中国》,中国社会科学院新闻研究所《新闻研究资料》编辑部编辑《新闻研究资料》总第46辑,中国社会科学出版社1989年版,第5页。,就带有改进报刊的目的;1938、1942年中共机关报《新华日报》、《解放日报》分别做的民调,亦属同类性质。

民国时期的民调多由媒体举办,与民调具有独特的新闻价值(news worthiness)有关。媒体民调有自身的调查目的,即完成读者感兴趣的新闻报道,借此延伸出其他报道,并协助指导编辑政策。研究表明,公众对阅读媒体民调抱有极大兴趣,读者都乐于探知他人意见,并衡量自己所持意见与普遍舆论的关系。民调学者罗兰·凯罗尔(Roland Cayrol)注意到:在报刊编导过程中,编辑部通常认为自己有责任向读者提供舆论信息,而且,一个时事话题,一份饶有趣味的民调,常常会被广播和电视节目引用并评论,主持民调的报刊也会被一并提及;在编辑部看来,这是一种免费广告,且质量上乘,因而当报刊编辑想不出该从哪个角度讨论一个时事话题时,民调便可能成为理想的“替代”(7)罗兰·凯罗尔《民意、民调与民主》,何滨、吴辛欣译,社会科学文献出版社2015年版,第10页。。凯罗尔虽是针对国外情形而言,却也解释了民国时期民调主要由报刊举办的原因。

校园民调是民国时期民调中影响较大的一类,虽数量不及媒体民调,但也在当时的民调中占较大比例(占比16%)。中国最早的校园民调是北京高等师范学校的“心理测验”,举办时间是1922年11月14日该校第十四周年成立纪念日。1923年1月,东南大学的民调是近代中国首次专门为预测总统大选举办的“草选举”(straw vote),具有开创意义。继这两次民调之后,武汉高等师范、南洋学校、湖南妙高峰中学、中国大学、北京大学学生会、浙江大学、桂林中学、沪江大学等大中学校相继举办民调,一些民调甚至针对小学生展开,使校园民调覆盖了几乎所有层次的新式学校。南京国民政府建立后,国民党介入校园民调,纯由学校师生组织的民调有所减少。1946年制宪国大召开后,校园民调再度兴起。一些学校(如中国大学、沪江大学等)曾多次举办民调,1948年5月29日北大、清华、燕京大学还曾联合举办民调,讨论“美国扶植日本问题”(8)杨勉、杨天宏《民意调查与近代中国校园文化》,《西南大学学报(社会科学版)》2021年第2期,第214页。。对行宪国大召开后的“总统大选”,不少学校也以“草选举”方式给予积极关注。不过,打着学校招牌的近代民调,并不尽然由校方出面,其中相当一部分是师生自发组织,有些纯粹是由学生会操持。如1923年北大二十五周年校庆日举办的民调就是由左翼的学生会组织,并不代表校方旨意,也不反映全体学生的意见。从理论上讲,校园文化是社会主流文化的一个分支,是一种文化亚群,即“校园亚文化”(school subculture)。因而,针对这一特定文化群体的民调结论,能否准确反映社会心理与民众认知的全部,值得怀疑。

民国时期,政党举办的民调,在全部民调中占有一定比例(11%),其占比因时势变化而前后又有所不同。在北洋时期,政治多元,至少北方没有或未见由政府或执政党操持的民调。而南方国民党则因重视意识形态,有利用民调作宣传的政治考量。1922年直奉战争之后,国民党重回北京政治,孙中山主张将“党务工作”向北方拓展,把联络北京各大学学生、“向他们宣传本党的主义”视为要务(9)邹鲁《回顾录》,岳麓书社2000年版,第106-107页。需要指出的是,主持人具有特定党派背景的民调甚多。如1926年《京报副刊》举办“新中国柱石十人”问卷调查,其主持人孙伏园曾是北大新潮社成员,1920年代曾任职北京《国民公报》、广东《国民日报》及国民党机关报《中央日报》,并曾担任中山大学历史系主任。他主持的问卷调查,一定程度上带有国民党的政治背景。。这或许可以解释包括北大在内的一些学校民调呈现出激进化倾向的原因。不过,这还算不上是官方民调。

1927年北伐成功后,国民党对民意进行“指导”,先后举办4次民调。其中,1929年“元旦民意测验”系国民党上海党务指导委员会宣传部举办,调查结果刊登在国民党机关报《民国日报副刊·党务》上,纯属“官办”(10)《上海反日保路大运动第二日》,上海《民国日报副刊·党务》1928年12月16日,第2张第4版。;6月,借“‘天津光复’一周年纪念”之机,国民党天津市党部制作“民意测验表”,除散发给与会民众外,还在各报登载,要求民众填写,以调查民意(11)《军民联欢大会 会场内外布置已就绪 党部将发民意测验表》,《大公报》(天津)1929年6月11日,第12版。。

抗战时期,国民党及国民政府对民调的介入更加直接。国民党中央专门制定《民意调查改进实施办法》,对民调的目的、调查事项、调查对象、调查方法等做出详细规范(12)《民意调查改进实施办法》,台北“国史馆”藏:蔣中正总统文物/特交档案/分类资料/中日战争-全面抗战(十七),典藏号:002-080103-00050-025。。有了这一官方制定的《办法》,直至抗战结束、“宪政”帷幕拉开之前,国民党统治区域内的民调都程度不同地受到官方掌控。

除了政党组织和官方操持的民调,近代中国还有介于官民之间的民调。不过,这类的民调相对较少。比较典型的是《大刚报》民调。该报原是衡阳一家日报,主编毛健吾曾任国民党江西省党部委员(13)张民军、程力译《中国的第一次民意调查》,中国社会科学院近代史研究所《近代史资料》编辑部编《近代史资料》总123号,中国社会科学出版社2011年版,第261页。,有国民党官方背景,曾接受国民党中央宣传部的经费支持和指导。1938年11月,《大刚报》报社迁到衡阳后,由于战争等原因,国民党中央宣传部停发经费,报刊创始人毛健吾动员颠沛流离中的报社人员“流自己的汗,吃自己的饭,办自己的报”,开始自主办报,从此该报由国民党官办报纸变为报社同仁经营的报纸,带有民营私立报纸性质,报社标榜“中立”办报,不拘党派,采编人员既有国共两党人士,也不乏自由知识分子,报道内容不偏不党(14)《愈炸愈奋之本报》,《大刚报》1940年8月16日,第2版。。不过,因处于抗战非常时期,该报受到国民党严格掌控,并未完全摆脱国民党官方背景;尤其在抗战问题上,该报与官方口径基本一致,未可视为纯民办报刊(15)该报宣称:“本报是读者的,是大众的报纸。我们有两个立场:一个是国家,一个是民众。所以本报一方面要代表国家说话,一方面要代表民众说话……。政府应该说的话,我们就替政府说,应该替民众说的话,就要替民众说,绝对不偏不倚!”见:大刚报史话编写组、欧阳柏执笔《大刚报史话》,中国社会科学院新闻研究所《新闻研究资料》编辑部编辑《新闻研究资料》总第24辑,中国社会科学出版社1984年版,第95页。。

此外,还有少许社会组织举办的民调(占比8%)。目前可以检索到的有3次,包括湖南旅京同乡会民调、中国民意调查学会民调及香港各界举办的民调。值得注意的是,1948年总统选举期间,首次出现由专业民调研究机构“中国民意测验学会”举办的“草选举”(straw vote)。鉴于行宪后首届总统大选备受关注,该学会特举办“草选举”,借窥民意所在,并于1948年4月8日当众开票。在收回的495张“选票”中,蒋介石独得446票,其他人共得49票,蒋以90.1%的得票率和绝对多数票“当选”总统(16)《选举政府总统 民意测验结果》,《电报》1948年4月17日第183期,第6版。。

综上可知,民国时期的民调基本不是由职业化的民调机构主持开展,而是由学校、报刊、社会团体举办,专业化程度不高。就主办人的动机而言,除个别民调有学术研究的目的性,相当多的民调带有茶余饭后谈资的色彩。喻国明曾称1920年代为“中国民意测验的趣味性阶段”,并略带遗憾地指出:在经历这一初始阶段之后,由于政治混乱、社会贫穷落后,中国民调事业并未勃兴,“民意测验这株西来之木尽管发芽很早,却始终未能发育成长”(17)喻国明《解构民意:一个舆论学者的实证研究》,华夏出版社2001年版,第14-15页。。喻先生这一判断,大体符合民国时期民调主持人的总体状况。

二 民调对象及其社会构成

参与人数的多少是衡量民调是否具有代表性的重要标志。按照时人眼中“科学”的民调方法——“随机抽样法”(random sample),调查样本通常介于1500人到6000人之间,并应包括调查对象所属整体的全部特征,且比例合拍(18)资料室《美国的民意测验》,《上海文化》1946年第11期,第65页。。

以此衡量,民国时期的民调已有一部分达到或接近这一数量基准。1922年8月1-28日,《顺天时报》举办“理想内阁成员”民调,读者寄回选票5658张(19)《征求民意中之理想政府总结果之披露》,《顺天时报》1922年9月5日,第4张。;年底,上海《密勒氏评论报》所做的“中国当今十二位大人物”民意调查,收回选票1900余张(20)这次选举全部选票为18904票,因一张选票可填写12位被选举人(即1人可以投12票,但也有未投足12票的情况),以12除总票数18904票,投票人总数应为1575人。参见:“Who Are the Twelve Greatest Living Chinese,” The Weekly Review of the Far East, Formerly Millard’s Review(Shanghai), October 7, 1922 to January 6, 1923。。1923年1月,北京高等师范学校举办“心理测验”(实为“民意测验”),收到有效票931张(21)张耀翔《高师纪念日之“民意测验”》,《民国日报·觉悟》1923年1月14日,第4张第1版。;同时,为配合即将举办的总统选举,东南大学开展“草选举”,收到有效选票806张(22)《东南大学之名人选举 孙中山先生得票最多》,《民国日报》1923年1月22日,第1张第3版。。1929年,中国大学为纪念建校十六周年举办民调,共收到选票386张(23)林仙客、黄清渠、柯心容等《政治心理测验报告》,《政治月刊》1929年第5期 ,第33页。。1942年,《大刚报》的“抗战形势及国内外政治走向”民调,收回答卷11262张(24)《民意测验揭晓》,《大刚报》1942年11月9日,第3版。(分析详后)。

从民调对象的社会构成上看,若非孤立考察某一次民调,而是纵观近代所有能够检索到的民调,可以说,被调查对象是较为宽泛的,几乎所有阶级、阶层的人都被囊括其中。如1924年湖南旅京同乡会民调,被调查者包括大中小学校师生、政界官职员及其他各界人士(25)《湖南的民意测验》,《民国日报》1924年1月22日,第2张第7版。。1938年,《民意》周刊涉及抗战建国及其他各项问题的民调,共发出问卷25000份,收回10175份,有效者9837份,参加测验者有大学教授、作家、学生、商人、军人,其中以学生为最多(26)吴逸瀚编制《本刊第一次民意测验统计》,《民意》(汉口)1938年第51期,第13页。。同年,上海《密勒氏评论报》公布的一次民调,参与者虽仅143人,社会覆盖面却十分宽广,包括教育家及教师、商人、律师、医生、会计师、传教师及少量在华外国人(27)B. y. Ly《一个民意测验的分析》,公敢译,《血路》1938年第34期,第538页。。1945年,昆明《民主周刊》举办“八大时事问题”民调,参与者有大学教授、中小学教师、公务员、工程师、学生、医师、新闻记者、看护、机器师、军官和士兵、商店老板和店员等114人(28)《谁是内战祸首?请看昆明民意测验》,《新华日报》1945年12月19日,第3版。。

超出一般人意料的是,民调对象还包括在华外国侨民。抗战结束后,大批日侨滞留中国,仅上海就有8万余人候船归国。这些日本侨民在日本侵华战争失败后心理发生了变化,其对日本行将举行的普选及各政党政治动向究竟抱持何种态度,值得关注。为此,《导报》与《改造日报》于1946年联合调查日侨民意,受测试者达4万人,问卷题目涉及天皇制度、神道、战犯、民主战线、日侨生活等问题(29)《日侨民意测验》,《导报》1946年第9期,第5页。,投票答复者占受测人数的 80%,关于天皇制这一问题,主张照旧维持以及限制大权而予以保留者居多数,过去认天皇为神者达 9260 人,现在减为 6464人,而不认为神者达19019人(30)资料室《日侨民意测验统计结果:多数——拥护天皇制度·支持民主战线》,《导报》1946 年第 10 期,第 22 页。。可见,战后日本人对其视为神圣的天皇及天皇制的态度已渐行改变。

如果上列民调多由报刊或学校举办,没有官方色彩,因而调查范围较少受到政治因素限制,那么,我们不妨对国民党党部主持的民意测验作一番考察。1927年北伐成功、南京国民政府建立之后,国民党实施训政,民意调查开始纳入国民党管制的范围。即便在这种情况下,民调的实施范围仍较为宽广,最典型的是上文提到的国民党当局通过其机关报《民国日报》举办的四次民调(31)这四次民意测验分别是:1928年12月15日的“小学生反日常识测验”,1929年1月1日的“元旦民意测验”,1929年3月12日的“总理纪念周民意测验”和同年7月13日的“反俄民意测验”。。资料显示,这四次民调的对象,除国民党党政机关干部职员外,还包括工、商、农、学各社会团体成员及无组织民众,参与者甚多,不识字者还可请人代写代交,结果这四次民调收回的答卷共33500多份(32)杨程《党意还是民意——上海〈民国日报〉上的民意测验(1928-1932)》,南京师范大学2012年硕士学位论文,第16-23页。。可见,其调查的实施范围甚广,一般百姓并未因官方操办而作壁上观。

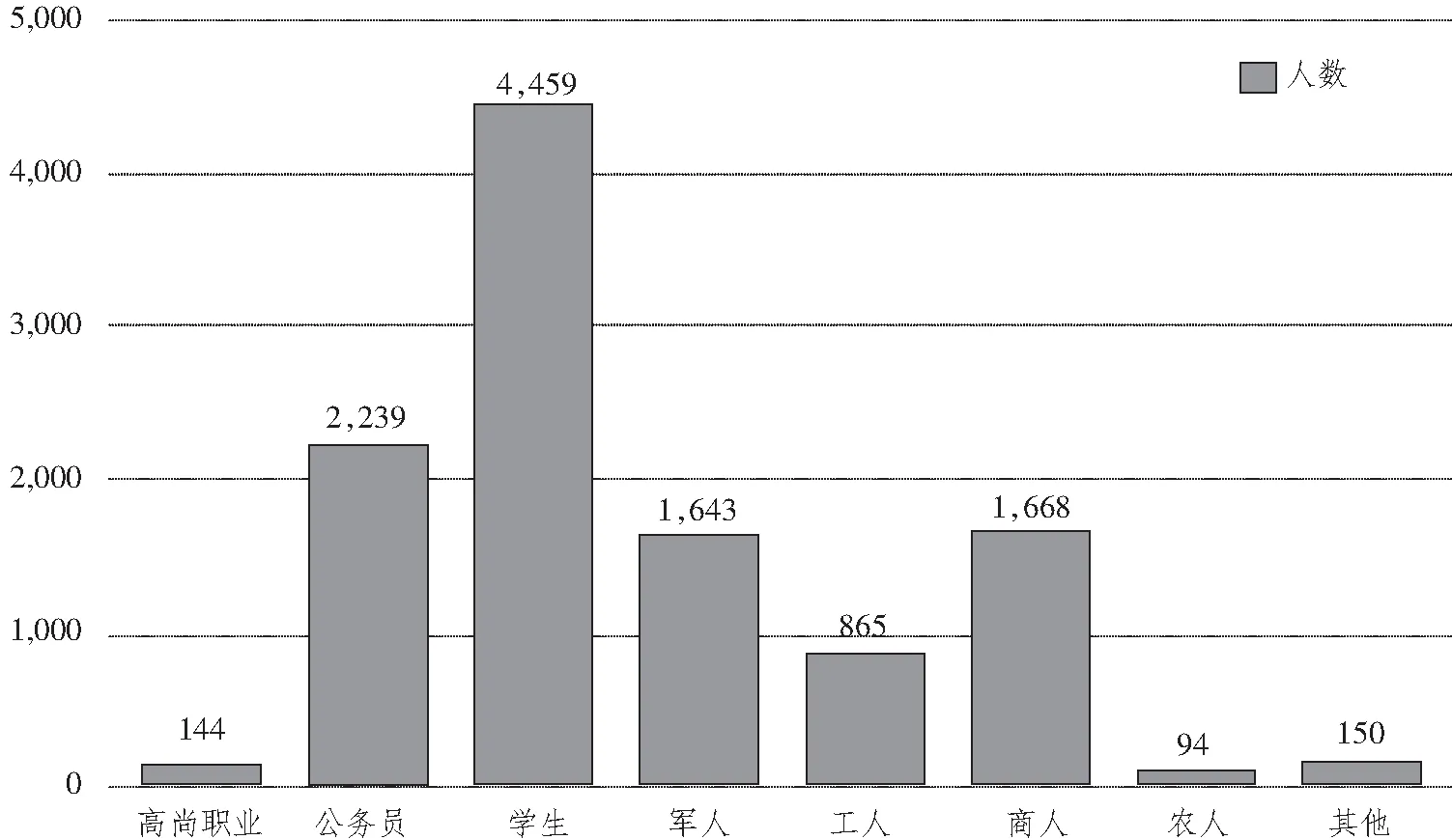

民国时期众多民调中,《大刚报》的民调较具典型性,最能综合反映当时民调对象的职业构成状况。

图2 《大刚报》民调对象职业构成图(33)《民意测验揭晓》,《大刚报》1942年11月9日,第3版。

由图2可知,此次《大刚报》民调共有11262人参与,就职业(或社会构成)而言,学生占39.6%,公务员占比19.9%,军人占14.6%,商人占14.8%,工人占7.7%,高尚职业者占1.27%,农民占0.7%,其他占1.33%。其中,学生占比近40%,是受调查者中最大的单项人群;国家公务人员、军人、商人和“高尚职业”者,占比达49.93%,占总人数之半;而占人口绝大多数的工人农民,仅占8.5%。这些数据表明,这次民调的社会覆盖面虽较宽广,但各社会阶层的占比却略显畸形、不成比例,且明显偏向社会中上阶层。

至于民国时期民调的性别及年龄结构如何,《大刚报》民调也提供了较为详细的统计数据。其调查报告显示,在这次民调中,男性参与者为10657人,占全部投票人数的94.6%,在测验中居于主体;女性投票人只有605人,只占总投票人数的5.4%。因此,《大刚报》报社同仁评论说:“女同胞虽然比例数要小些,但难得的她们也要对国事有所主张。”(34)《民意测验揭晓》,《大刚报》1942年11月9日,第3版。言论中流露出对女性参与者较少的遗憾。

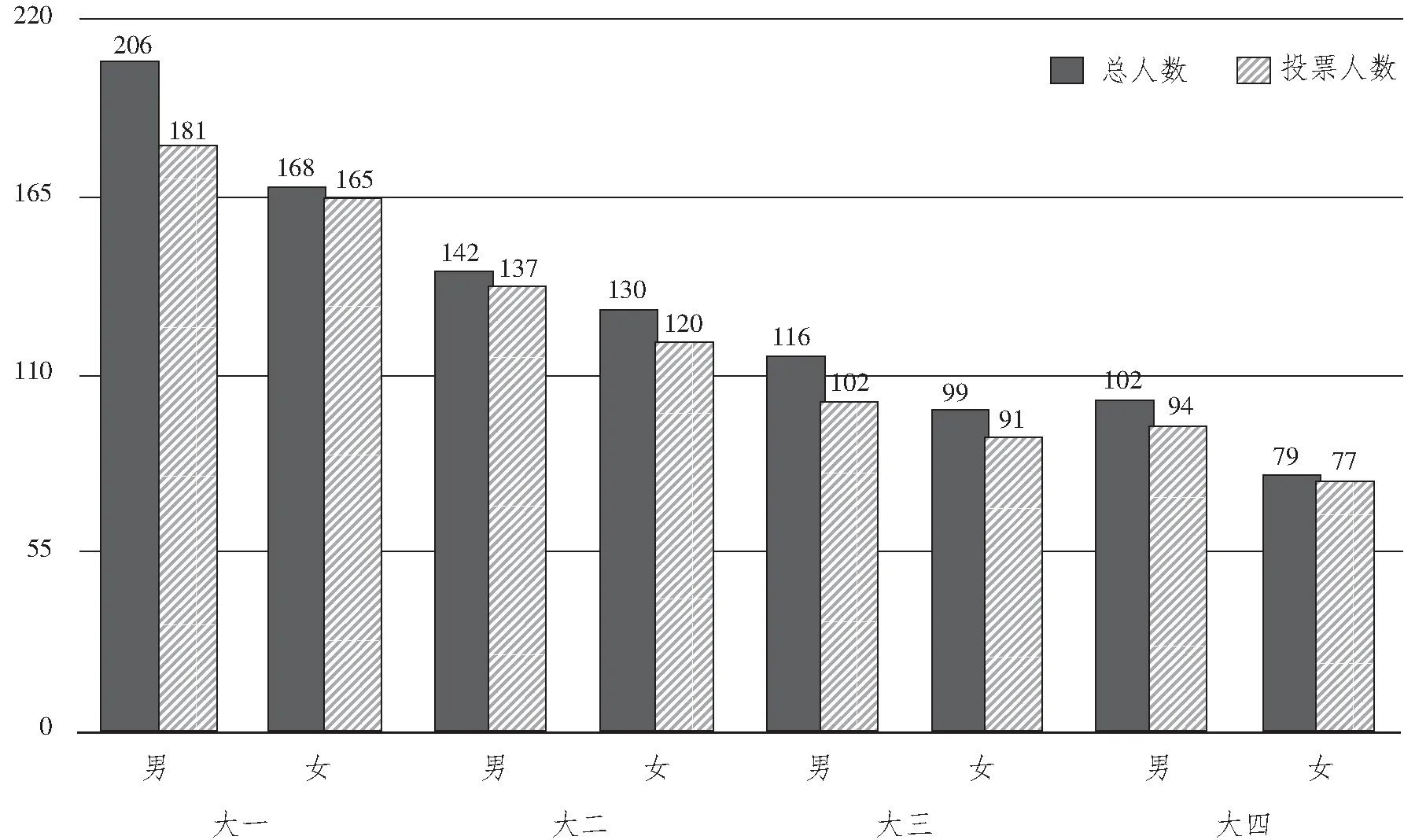

但要了解民国时期民调参与者的性别构成情况,仅凭借《大刚报》的民调数据不免偏颇,沪江大学在抗战结束次年举办的民调则与此迥异,而此时随着风气开化、女学生增多,参与民调的女性也相应增加(如图3)。

图3 1946年沪江大学民意测验投票人数统计图(35)《本校民意测验(附表)》,《校讯》(沪江大学)1946年第1卷第6期,“特载”第10页。

从图3可知,该校四个年级1042名在校学生中,投票者共967人,其中投票的女生共453人,占总人数的46.85%,男生投票514票,占投票总人数的53.15%;但女生投票率占女生总人数467人的97%,男生投票率占男生总人数566人的90.8%,反低于女生的投票率,说明女生对民调参与的积极性已略高于男生。

更有甚者,一些民调的被调查者几乎全是女性。如1946年上海十八人民团体为“美军退出中国”召开各界妇女座谈会,决定举行一次妇女界时事测验,并拟定8个问题印成单张分送各报副刊登载,且经由各妇女团体广泛散发,应试者共2402名,上至政府公务员、教育家、交通界人士、医生、文化人、社会工作者,下至女佣、失业者等,应有尽有(36)《上海妇女民意测验中证明:解决时局应照政协决议 一切美国力量都须撤退》,《解放日报》1946年11月15日,第1版。。

就年龄结构而言,纯粹针对在校学生的民调,参与者较为年轻,自不待言。其他由在校师生举办的针对社会各界的民调,参与者的年龄覆盖面则相对较宽。例如,《大刚报》民调的测验对象涵盖老、中、青各年龄段,可谓“少长咸集”(37)《民意测验揭晓》,《大刚报》1942年11月9日,第3版。。北大民调也是如此,主持人朱务善(悟禅)发现,北大民调“答者年龄平均约在二十六岁左右,大抵自十六岁至四十岁”(38)朱务善《本校二十五周年纪念日之“民意测量”》,《北京大学日刊》1923年3月4日第1410号,第2版。。1938年9月3日,上海《密勒氏评论报》公布的一份民调,受询人的年龄自35至60岁,平均为42岁半(39)B. y. Ly《一个民意测验的分析》,公敢译,《血路》1938年第34期,第538页。。此外,还有一些小学生参与的民调(40)1928年12月,上海的“反日民意测验”,便主要在小学生中进行。参见:《市宣传部昨日开会决议 反日保路大运动进行方法》,《民国日报》1928年12月7日,第2张第4版。。

值得注意的是,除了汉民族团体和人士,民调还吸引了少数民族参与。1947 年“中国回民青年会”举办的民调(41)《本会民意测验》,《回民青年》1947年新3号。,即是如此。

综合分析,民国时期的民调因多系报刊及学校师生举办,普通民众识字率低,无法配合以问卷书写形式举办的民调,加之其关注所在与民调主旨相去甚远,致使民调仍以知识界人士为主。比如北大的选举,发起人是北大学生朱务禅,在受询的1007人中,学界为752人,占74.7%(42)朱务善《本校二十五周年纪念日之“民意测量”》,《北京大学日刊》1924年3月4日第1410号,第2版。。至于《密勒氏评论报》“中国当今十二位大人物”民调,因该报属英文报刊,读者须具备一定的英文阅读能力,故其调查对象完全局限于该报读者及其身边的人(43)“Who Are the Twelve Greatest Living Chinese?” The Weekly Review of the Far East, Formerly Millard’s Review (Shanghai), October 7, 1922: 200-201.。凡此种种,说明民国时期民意调查的对象虽为数不少,但被调查者的职业及社会构成、年龄与性别结构均存在畸形。从方法上讲,这些调查提取的“样本”,并未包括所欲概括的全体人群的基本特征和人口比例,因而难以反映整体民意,最多只是部分或特殊社会群体即知识界人士、青年学生和中产阶级的意愿,是罗兰·凯罗尔所说的“意见领袖”(44)罗兰·凯罗尔《民意、民调与民主》,第 36 页。的诉求,可以影响却不一定能代表多数民意,存在明显局限性。

三 民调参与者的地理分布状况

参与者的空间分布,亦是衡量民调品质的重要因素。就民国时期任何特定时段(如北洋、抗战及1946年以后的行宪国大与大规模内战发生时段)而言,民调开展的空间范围都算不上宽广。但是,若从长时段观察,民国时期民意调查的覆盖地域并不狭窄,东西南北,沿海内地,政治中心地区,经济文化教育发达地区,以及各方面相对欠发达地区,都不同程度地开展了旨趣不同、形式各异的民调。

美国机能主义心理学家威廉·詹姆斯曾提出“意识流”(stream of consciousness)理论,认为意识具有流动特性,内涵变动不居(45)1890年,威廉·詹姆斯指出:“心理学是关于心理生活的现象及其条件的科学。”詹姆斯主张意识的功用是指引有机体适应环境,强调意识是流动的东西,故称“意识流”。参见:威廉·詹姆斯《心理学原理》,郭宾译,中国社会科学出版社2009年版,第1、244页。。其实,“民意”也有些类似流变中的意识。因而,对民意调查作长时段观察得出的地域覆盖描述,有助于认知民国时期的民意状况及其变化,其价值与意义为聚焦短时段的研究所不及。

概而言之,民国时期的民调经历了从北到南、由东徂西,从国家政治经济文化中心辐射到“边缘”地带的区域“流变”过程。

中国早期民调大多发生在北京。1922年8月,《顺天时报》举办近代中国首次民调。该报是在北京创办的,虽其读者并不限于北京一地,但北京读者应该居多。尾随其后,北高师、北大、中国大学等北京地区大专院校相继举办民调。不久,民调传至全国各地,南京的东南大学、上海的沪江大学、湖南的妙高峰中学以及分布各地的报刊、党团和社会团体纷纷举办民调。值得注意的是,由于举办民调的报刊,大多是跨区域发行,读者分布广,学校民调与报刊民调汇合,很快形成大范围的民调高潮。

在各地举办的民调中,《大刚报》有关“抗战形势及国内外政治走向”民调的辐射范围颇具典型性。该报从1938年起曾数次举办民调,随着抗战形势变化,编辑部所在地和发行地均有变化,参与者也不只是报社最初所在地衡阳及其附近地区的民众,也不限于迁徙西南后的贵阳及其辐射范围,粤、汉失守后,衡阳地位进一步上升,成为全国屈指可数的几个经济重镇和大后方交通枢纽(46)大刚报社编《新衡阳指南》(“大刚丛书”之二十),大刚印书馆1943年版,第5页。。这样的地理优势,吸引了大量外来“移民”。在国家危难的背景下,这些“移民”亟需了解国际国内形势,团结一心,共谋抗战,在当时未沦陷的省区大都通过《大刚报》获取战争消息(47)大刚报史话编写组、欧阳柏执笔《大刚报史话》,中国社会科学院新闻研究所《新闻研究资料》编辑部编辑《新闻研究资料》总第24辑,第98页。。正因如此,《大刚报》影响巨大,所举办的有关“战争形势及国内外政治走向”民意测验,覆盖了地域辽阔的抗战后方(48)报社在公布民调结果时表示:从“江西的泰和,广东的曲江,广西的梧州等每一县份……一万多答案纸,带来了广大老百姓的真正意见”。见:《民意测验揭晓》,《大刚报》1942年11月9日,第3版。。其他各报民调的辐射面也不窄。如1938年汉口《民意》周刊开展的民调,被调查者遍及西南云、贵、川三省(49)吴逸瀚编制《本刊第一次民意测验统计》,《民意》(汉口)1938年第51期,第13页。;同年,上海《密勒氏评论报》公布的一次民调,受询者分布于华北、华中、华南各省区,甚至一些旅华外人也成为调查对象(50)By. Y. Ly《一个民意测验的分析》,公敢译,《血路》1938年第34期,第538-539页。。

传统中国重视家乡观念,侨居异乡者往往组织同乡会以联络乡谊。在各地竞相举办民调的背景下,旅居异乡的同乡会也不甘人后,纷纷举办民调,其中湖南旅京同乡会的民调最有影响。1924年1月22日,旅京湖南同乡会在北京湖南会馆做了一次“民意测验”,测验开始时,“到会的人,男男女女,大大小小,总计不下两千多人”,问卷发出后,有人当即在测验处填写答案,有人携去作答后送回,在交回答卷的人中,学生约占七成、政界占二成、其余各界占一成(51)《湖南的民意测验》,《民国日报》1924年1月22日,第2张第7版。。

民国时期的民调多在城市举办,但也并不局限于城市,调查对象并非全是城市居民。1948年10月,《现代农民》举办“乡下民意测验”,列举若干国家面临的重大问题,征询读者意见。这次民调,因读者大多住在边远偏僻的乡间,至答案寄回截止日期,共收到答卷6000余份(52)《乡下民意测验结果》,《现代农民》1949年第12卷第1期,第13页。编辑部就举办民意测验的用意作了如下说明:“国家是人民的,国家的事体,本应由人民大家来解决,然而中国的真正老百姓的意见却从来无从表现。本刊的读者概是一些居住乡村,纯洁而无党派偏见的人民,因此我们相信,如果由本刊来举办一个民意测验,一定可以得到比较真确的民意。”见:《让我们来举办一个民意测验 请问人民愿意怎样解决国事》,《现代农民》1948年第11卷第10期,第3页。。这表明即便在偏僻的农村地区,也有众多民众参与民调。

除了内陆城乡,当时尚处于英国管辖范围的香港,也曾举办民意测验。其中,较有影响的是1948年2月《星岛日报》举办的“副总统候选人”民调。该次民调的“选票”上印有李宗仁、程潜、于右任、曾琦、张君劢等5位竞选者姓名,要求“选举人”选择其中一位并将选票寄回(53)《谁是副总统 星岛日报在港举行民意测验》,《中央日报》1948年2月24日,第2版。。测验结果,李宗仁在副总统候选人中得票最多(54)《香港举行民意测验 副总统候选人李宗仁票最多》,《中央日报》(昆明)1948年3月17日,第1版。。

此外,中共在其控制区域内也举办了若干民调。如所周知,中共素来重视社会调查,但民意调查却开始较晚。中共最早的民调系由《新华日报》举办。该报于1938年1月11日在河北涉县129师司令部创办,同年2月17日和19日两天,相继在头版刊登读者调查表,邀请读者就如何办好《新华日报》提意见。从反馈意见者的身份构成比例看,学生、工人、机关职员、救亡团体分别占24%、19%、17%、11%,军人及自由职业者占5%,外籍读者占2%,编辑部高度重视反馈意见,并将其作为改进工作的参考;之后,凡遇“报庆”日,都援例作读者调查,并腾出大量篇幅登载读者意见,编辑部以此作为依据,制订报刊整改办法。陈崇山认为,《新华日报》堪称我国新闻史上民主办报的典范(55)陈崇山《民意调查在中国》,中国社会科学院新闻研究所《新闻研究资料》编辑部编辑《新闻研究资料》总第46辑,第6-7页。。

抗战结束当年,昆明《自由论坛》周刊自第22期起开列9个问题征询民意,被征询者143人,尽管参与者甚少,但也透露出该报通过民意调查了解民意的意向,十分难能可贵(56)《民意测验揭晓(第一次)》,《自由论坛》1945年第24期,第2版。。

根据已检索到的各地民调可知,民国时期举办民调的城市及地区主要有北京、上海、南京、天津、长沙、衡阳、武昌、广州、太原、重庆、贵阳、昆明、香港等城市以及1945年之后的部分“解放区”。一些面向全国发行的报刊所举办的民调,读者分布地区甚广,远远超出上列地域范畴。另外,《现代农民》举办的“乡下民意测验”,涉及农村,但究竟是哪些地区的农村,则缺乏交代,无法作地域分析。从大范围看,民国时期的民调主要分布在京、沪、湘、鄂及中国西南地区。

这种地域分布与国家面临的内外形势及变化有关,反映了“民意”作为一种公众意识与时转移的流动性。1927年之前,中国处于北洋政府统治之下,北京是中国的政治及思想文化中心,此时的民调大致是以北京为中心展开,民调内容偏重探寻民众对北洋政治与外交的认知。之后十年,南京成为国民政府首都,此时的民调大多是在国民党中央宣传部主持下展开,即便是发生在其他地区(如上海)的民调,也往往是在贯彻南京的旨意,民调内容偏向“训政”与对外关系。抗战时期,国统区缩小,两湖一度成为迁徙中转站,位于湖南衡阳的《大刚报》民调对采集民意及其走向起到重要作用。国民政府迁都重庆后,西南三省成为国家政治经济文化中心和战时后方,此时的民意调查,如汉口《民意》周刊的民调,参加者明显“以西南各省为最多”(57)吴逸瀚编制《本刊第一次民意测验统计》,《民意》(汉口)1938年第51期,第11-13页。,而且在整个抗战时期民调主旨均为“抗战建国”。1945年抗战结束,国府返宁,围绕宪政以及总统大选展开的民调,回到以南京为中心的区域展开,其他地区骤然减少。

不难看出,民国时期的民意调查存在地域分布不广且区域分布不均的问题(58)孙伏园《截止日期声明不截止》,《京报副刊》1926年1月31日第401号,第8版。。虽然基于长时段考察,可以得出民国时期民调覆盖地域较为宽广的结论,但如果将考察时段缩小,仅单独考察诸如北洋、南京国民政府十年、抗战、内战这几个时段,其空间范围会大幅缩小,这给民国时期民调的“代表性”打了较大折扣。

当时,一些民调主持人曾有通过在特定地区特定人群的调查探知普遍民意的愿望,也希望实实在在地对尽可能多的人和地区进行调查。1937年10月,《立报》的“九国公约问题”民调就是如此,该报在交代其民调主旨之后指出:本报就九国公约会议举办的民意测验值得珍视,因为这次民意测验的目的在于“使全上海(可能是全中国)的每个市民都要交卷”(59)白兮《扩大“民意测验”》,《立报》1937年10月29日,第2版。。虽然时间有限,主持者只能统计出上海一地的民调数据,并将其介绍给政府,但他们坚信:“上海是中国文化的中心,这一个地方的真正民意一定也是要被政府重视的。”(60)了了《关于民意测验》,《立报》1937年10月24日,第4版。由此不难看出主持人探知大范围民意的抱负。然而,由于调查的社会参与度及空间范围限制,这种试图通过局部调查探知整体民意的想法能否遂愿,尚需从调查主、被动双方维度作进一步考察。

四 调查主、被动双方主观因素对民调的影响

民调是需要调查者和调查对象双边互动的社会行为,民调的品质直接与调查主、被动双方的文化教养、思想观念及对民意调查的认识理解与配合度密切相关。在实际操作过程中,两方面的因素都可能对民意调查产生影响。

我们不妨先对民调主持者一方进行考察。如前所述,民意调查在近代中国是舶来品,是新生事物,主持者最初大多缺乏从事民调的专业训练,亦未积累相关知识经验,导致调查中出现一系列问题,对调查结果产生影响。

这种影响首先表现在对民调概念的认知与表达上。早期民调举办者对究竟何为民调大多不甚了了,一些人甚至将民调与心理测验混为一谈,致使不少民调被做成“心理测验”。1922年,北高师的民调即是如此,罗志儒曾指出这次民调实际上是一种“社会心理的调查”(61)罗志儒《“民意测验”的研究》,《心理》1923年第2卷第2号,第10页。,与规范意义上的民调有联系但也存在区别。由于未能区分民意调查与心理测验,一些学校以“心理测验”名义举办的民调曾吓跑很多应试者,这以中国大学校庆十六周年(1929)的民调最为典型(62)苏章、邓性初等《革命心理测验》,《中国大学十六周年纪念大会会刊》1929年版,第192-193页。。鉴于此前民调概念表达造成的困难,北大在二十五周年校庆日举办民调时,专门为其民调“正名”,认为“心理测量”名实不副,特将其调查改为“民意测量”(63)举办民调之前,《北京大学日刊》登载的一份通知,可证时人对民调与心理测验往往分不清:“北大平民教育讲演团团员及愿加入民意测量组织者注意:我们前次开了一次会,结果(一)以为心理测量名称不妥当:所以改做民意测量……”见:《北大平民教育讲演团团员及愿加入民意测量组者注意》,《北京大学日刊》1923年11月7日第1334期,第3版。。

一些打着“民调”招牌的调查,主旨与内容均无关“民意”,也影响到近代民调的整体品质。以中国大学在校庆十周年(1923)所办民调为例,此次民调主旨为“公民常识”(64)王惟英、何雨农《中大十周纪念公民常识测验》,《晨报副刊》1923年7月15日第182号,第1版。。所谓“公民常识”,乃知识性质的测验,与“民意”距离甚远。之所以造成这种状况,与主办人对“民调”的概念与性质缺乏认识有关。

比认识模糊更值得注意的是,一些民调或掺杂政治因素,带有意识形态宣传色彩,混淆了宣传与民调的概念,影响了民意调查的品质。在这方面,北大二十五周年校庆日的民调堪称典型。这次民调由北大学生会主持,由“平民教育讲演团”承头举办,演讲团的创始人及总干事是中共早期领导人之一的邓中夏。直接操办民调的是演讲团成员、北大学生会的活跃分子朱务善,同为北大学生的演讲团成员金家凤充当助手。除朱、金二人外,参与调查工作的还有“讲演团”成员谢汝镇、刘锡五、沈本安、杨世清等。这些人大多有着深藏不露的国、共两党的政治身份(65)中共北京市委党史研究室编《中共北京党史人物传》第6卷,中共党史出版社1998年版,第100-112页;华永义《金家风生平事略》,中国人民政治协商会议江苏省吴县委员会文史资料委员会编《吴县文史资料》第6辑,1989年版,第43-52页;安徽省青阳县地方志编纂委员会编纂《青阳县志》,黄山书社1992年版,第590-591页;刘锡五编《昨日种种集》,开封又新商店1932年版,第1-14页。。

多年后公开了中共党员身份的当事人朱务善,回忆往事,曾将北大民调纳入国、共两党推进国民革命的政治宣传范畴,强调北大二十五周年校庆日的民调是国、共两党领导的“宣传运动”的组成部分,目的在于“反对北京政府”(66)朱务善《北大平民教育讲演团在“五四”前后所起的作用》,张允侯等编《五四时期的社团》(二),生活·读书·新知三联书店1979年版,第254-255页。。既然带着这一政治目的,则此次民调与标榜价值“中立”、不带感情色彩的民调存在明显差异。反映在调查结果上,北大二十五周年校庆日民调涉及国会、宪法、选举及南北政治等问题的调查数据,与同期不少调查报告均存在较大出入。

北大民调存在的问题,并非特殊个案。《京报副刊》曾载文披露“某次民调”的违规行为,称该民调主持人发现调查结果或许会对自己所属党派造成不利影响,故有意隐匿调查结果,“使密不发表”,“或于事先加以种种暗示,以便作有利于己党、己派之宣传”(67)高佩琅《发表投票的疑问》,《京报副刊》1926年2月6日第407号,第8版。。此文发表于1926年,文中所说的民调究竟系谁举办却所指不明,是否意在影射国民党创办的中国大学也未可知,但党派操纵已经到了可以明目张胆地修改或隐匿调查结果的程度,说明问题已十分严重。

逮至南京国民政府时期,由于国民政府对民调进行直接指导,民调与意识形态宣传相结合,被调查者投票之前须先接受国民党宣传部组织的宣传。尤其是1928年到1929年间,国民党上海地方执行部通过《民国日报》举办的四次民调,完全是在贯彻执行国民党当局的内外政策。1929年春,当民意测验正在举办时,国民党训练部给国民党中央呈文,汇报民调进行情况,声称调查结果已将民众要求“包括于本党政纲政策之中”,由此可知民意所向“与本党代表民众之要求,适相吻合”,此后欲实现民众之愿望,惟在“实现本党之政纲与政策”(68)《民意测验将成有力之政治主张 市训练部呈请中央实现民众要求 印就民意测验总报告备民众函索》,《新闻报》1929年4月29日,第4张第13版。。在此背景下举办的民调,很容易丧失中正、客观立场。

民调结果,与民调组织者之间的关系,从陈德征在自己主持的民调中当选“上海最著名人物”中可以明白窥见。陈德征是何许人?余英时说陈不过是混迹上海的“典型的都市流氓”(69)余英时《中国知识分子的边缘化》,《二十一世纪》1991年8月号总第6期,第19页。。然而,他居然在1929年上海《民国日报》举办的“元旦民意测验”第四题“上海最著名的是谁”的调查中得票825张,力压群雄,排名第一(70)陈之后的得票及排名分别为虞洽卿620票、张定瑶(上海市市长)380票、熊式辉(警备司令)19l票、蒋介石124票、冯少山(商会执委)70票、黄金荣67票、潘公展(社会局局长)48票、戴石浮(公安局局长)46票、邬志豪(商总会会长)35票。参见:《市宣传部发表元旦民意测验统计》,《民国日报》(上海)1929年1月13日,第2张第l版。。客观分析,陈当选上海“最著名”的人有其“民意”基础,余英时说他只是一个“都市流氓”不免偏颇。史料显示,陈曾在上海做过一些实事,受到民众推崇,但陈当选“上海最著名”人物的凭借却有问题。民国时期,上海名高望重者不少,而此次民调既非征询“党国宣传”方面的上海名人,也非调查“反日”问题上的沪中“最著名”者,而是调查一般意义上的上海名人,因而无论如何都轮不到陈摘取桂冠,但调查的结果,他却位列榜首,因而此次民调是否包含黑幕,不免让人生疑(71)杨程《党意还是民意——上海〈民国日报〉上的民意测验(1928-1932)》,第33页。。稍作调查,即可发现,陈德征能在此次民调第四问中排列首位,成为“上海最著名”的人物,与其特殊的身份地位,尤其是民调主持人的身份,关系密切。前已述及,此次民调是国民党上海宣传部主持,由上海《民国日报》操持主办。而此次民调展开之时,陈正担任国民党上海党务训练所所务委员兼教授、国民党上海临时政治分会教育委员会委员、中央执行委员会宣传部委员、上海特别市党部宣传部部长和上海《民国日报》总编(72)刘国铭主编《中国国民党百年人物全书》下册,团结出版社2005年版,第1426页。。如此多的重要头衔集于一身,此次民调无异于陈德征“自编自导自演”,选举结果,非陈其谁?

从被调查对象方面考察,首先应该承认,近代民调中存在很多积极因素。资料显示,民国时期的民调曾引起许多被调查对象的高度重视,他们本其真实意愿,投出手中的选票,或就问卷答案中的选项进行选择。在1926年的“新中国柱石十人”的“选举”中,农大学生叶云波给民调主持人孙伏园写信说:“我自见你征求新中国柱石十人票以来,当时就想投一票以尽我一分子的责任。那是心里跃跃,莫知所自。”(73)《瞧瞧他们为什么选这班人(三)》,《京报副刊》1926年2月3日第404号,第8版第24页。另一个被调查者金满成选出的“柱石”只有3人,他表示他投出这3张选票“费了三个月思索”(74)金满城《新中国柱石只有三人》,《京报副刊》1926年3月9日第433号,第7版第71页。。可见,不少被调查者对民调颇为看重。

但近代民调仍然存在严重局限。以校园民调为例,研究表明,这类调查虽能提供学校生活多方面的信息,但在反映校园之外的社会现状方面不具有多大意义。一些所谓校园民调,不过就是教授课程结束后,让学生完成的课程作业。这种教学性质的民调,在品质上很难达到可以让人相信其调查结论的程度(75)胡幼伟《译者序》,Sheldon R. Gawiser, G. Evans Witt《解读民调》,胡幼伟译,(台北)五南图书出版有限公司2001年版,第70页。。

不仅如此,因被调查者缺乏知识,或不了解被选举人身份信息,即便是在以知识群体为主的人群中进行的民调,也常常会闹出诸如分不清章太炎、章士钊的名与字,将这两个人当成四个人之类的让人啼笑皆非的笑话(76)(胡)适《谁是中国今日的十二个大人物》,《努力周报》1922年第29期,第3-4版。该文收入欧阳哲生编《胡适文集(11):胡适时论集》,北京大学出版社1998年版,第101-103页。。

此外,在民国时期的民调中,还存在不少持玩世不恭态度者。以北大二十五周年校庆日的民调第六问征询民众“国内或世界大人物”为例,故意乱投票者甚多,结果五花八门。除将大量古代名人罗列外,有将选票投给“梅兰芳”、“我的未婚夫”、“舍我其谁”、“尤若无先生”、“未满一岁之小孩”等;有答非所问者,如答“哈哈”者;还有答无指定姓名者,如“首倡共产主义那位”、“俄国几位革命家”、“三位学者”等(77)朱务善《本校二十五周年纪念日之“民意测量”(一续)》,《北京大学日刊》1923 年3月5日第1411号,第2-3版。。种种不严肃的态度,严重干扰了此次民调的顺利开展。

如果说上述情况对民调的影响尚非实质性的,那么当抗战结束之后,国共两党大规模内战即将展开,国内政治成为敏感问题之时,民调面临的形势就更加严峻。此时的民调,被调查者往往表现出因顾忌而应付,甚至反感、抵制的态度。1946年,桂林“某团部”举办的中等学校学生第一次民意测验最为典型。这次民调的题目为:“中国共产党问题应如何解决?”由于被调查者在国民党高压下顾虑重重,不予配合,致使调查难以正常开展(78)野筍《“民意测验”》,《民主》(桂林)1946年第30期,第11页。。可见此时的民调,至少从被调查方观察,已经没有了参与的热情。

稍后,国家貌似实施宪政、制订宪法、选举总统,民意表达一度再次激活。但随着内战大规模展开,国民党厉行“戡乱”,民意自由表达受限,民调逐渐衰颓。直到近四十年后,民调才再度出现并活跃在中国社会。

五 结论

1923年初,上海《民国日报》刊文称:自从《顺天时报》首开风气,举办民调,《密勒氏评论报》、北京高师、东南大学等陆续跟进,组织民调,“但大多数人民心理,因为在事实上不发生关系,似乎尚视为无关轻重”(79)霞《假选举底关系》,《民国日报》1923年1月22日,第2张第7版。。这一判断大体反映了民国时期民调组织及被调查者面临的社会心理状况。

民国时期的民调主要反映知识阶级及社会中上层人士的诉求,对占人口大多数的工人、农民和普通城市居民而言,无关痛痒。一般百姓处于社会底层,受教育程度低,不懂政治,无法理解民调中提出的问题,他们关心的是社会安宁、物价涨落以及日常生活中的柴米油盐酱醋茶。1948年底,《现代农民》举办有关政治问题的民调,有参与者就曾回信表示,百姓不关心党派关系,亦无暇问是非曲直,所关心者只在和平安宁(80)《乡下民意测验结果》,《现代农民》1949年第12卷第1期,第14页。。在这种情况下,民国时期的民调,很大程度上已异化为罗兰· 凯罗尔所说的“意见领袖调查”(81)罗兰·凯罗尔《民意、民调与民主》,第 36 页。,其调查结论殊难上升为普遍民意。

不过,这并不意味着民调没有价值。首先,尽管调查范围有限,民国时期的民调毕竟反映了部分社会群体的意愿,而这部分人居于社会中间层级,承上启下,有代言社会的传统,其意见多少能间接反映其他阶层的诉求。其次,民国时期民调对政治问题的关注,会形成一定的民主政治的舆论场(public opinion field),对现实政治提供社会心理参照,载覆之压,多少能迫使政府当局将国内外政策向着民意所指方向调整。这在对外问题上表现得尤其明显,效果也基本是“正面”的。近代中国对外关系,从巴黎和会之后的与国选择“由美徂俄”的变化,到1928年济南事变和1929年中东路事件之后的反日、排俄,到抗战时期的联络英、美及和好苏俄,再到1948年之后反对美军驻扎,均与民调反映的民意及其变化呈某种程度的正相关性(positive correlation)。在内政问题上,民调即便没能促成民国时期的政治走向民主自由,但其对“民意”表达的唤醒作用亦不可低估(82)1939年12月,《职业生活》所办的“国民大会与民主问题”民意测验,其结果于1940年1月10日揭晓之时,编者表示:虽然这次投票者在孤岛人数比例上说来还是少数,然而从这些投票中看来,“有许多是代表了一个团体或集会的意见,但因为他们投来的票,只盖了一个团体印章而没有把人数写出,这也可以证明,这一万多票的意见,决不仅表示了一万多人的意见,它的影响必然是数十百倍于揭晓的票数的”。见:编者《关于民意测验的话》,《职业生活》1940年第2卷第12期,第245页。。1946年,如皋《文综》在转载《密勒氏评论报》公布的一份民调结果后,曾加编者按称:“中国的著作家和政论家一贯忽略对于国际国内时事问题的民意测验。中国在事实上现已踏入民主政治的新阶段,于开始民主化的时期,尽量发挥人民对于政府的意见,和政府对人民意见的尊重,为两个不可缺少的步骤。”(83)《八大时事问题的民意测验》(柳青译自《密勒氏评论报》第100卷第12期),《文综》(如皋)1946年第3期,第19页。这段编者按语,道明了民调对于推进国家民主政治的作用与价值不容低估。

此外,还应看到,在方法论层面,随着民调技术改进与普及,参与人数增多,社会覆盖面逐渐扩大,民国时期的民调也在不断完善。到1940年代,中国的民调已在初期水平上获得一定程度提高,并受到国际舆论关注与好评。1942年,《大刚报》民调结果公布后,不仅国内媒体争相转载,许多外国报刊也予以转发并给予好评,美联社认为此次民调标志“中国似已在民主政治中,获得极大之进展”(84)大刚报史话编写组、欧阳柏执笔《大刚报史话》,中国社会科学院新闻研究所《新闻研究资料》编辑部编辑《新闻研究资料》总第24辑,第128页。。尽管仅据这次民调便称中国民主政治建设取得进步,不免以偏概全,但近代中国在追求政治现代化的过程中,“民调”及“民意”的地位作用正在逐渐提升,则属不争的事实。