基于智能船舶下航海技术专业人才培养研究

段立金,凤勇

(四川交通职业技术学院,四川 成都 611130)

1 智能船舶

1.1 智能船舶的概念

对于智能船舶目前国际上还没有一个统一的定义,国际海事组织、中国船级社、英国劳氏船级社等国际社团都对其作了一个初步的定义,概括起来说,智能船舶是指运用人工智能、通信技术等技术手段,使船舶具有自我控制、自主航行、自我运营的智能化船舶。国际海事组织将智能船舶分为4 个阶段:部分操作实现自动化、远程控制和部分船员控制、完全的远程控制和完全的操作系统自主控制。

1.2 智能舶舶的现状

智能化是“工业4.0”的标配。各国造船企业也纷纷投入资金进行研究以图在未来的智能船舶的国际标准制定上具有话语权。

韩国在2010 实施“智能船舶1.0”计划。2014年,日本启动“日本智能船舶应用平台计划项目”。挪威2017年开发首艘零排发无人驾驶船舶,计划2020年交付。我国从2014年的“大智”号到2019年的“中远海运荷花”号,在智能船舶的开发研制中取得了一定的成绩,达到国际领先水平。

虽然各国在智能船舶的研究上取得了一定的成果,但目前下水的智能船舶离真正意义上的最终版智能船舶相去甚远。如中国2018年下水的智能船舶“明远轮”,取得了i-ship(N)标志,意味着该船具有智能航行功能,达到了中国船级社智能船舶规范的智能航行的第一种附加标志。

根据中国船级社《智能船舶规范》中将船舶航行功能划分为3 种附加标志(i-ship(Nx):智能航行标志、i-ship(Ri):远程控制标志、i-ship(Ai):自主操作标志),可以将智能船舶划分成三个阶段,与《规范》附加标志相对应,即智能航行、远程控制、自主操作。

当第一阶段的智能船舶开始大量运营时,对船员技能要求开始发生大的变化,船员不仅需要有传统上的船员技能,还应具备智能航行航舶所需的操作和管理能力。当智能船舶达到第二、第三阶段的远程控制和自主操作时,对船员的要求及船员的培养要求将发生巨大的变化,船员的工作方式,生活方式与陆上工作人员将不会有大的差别。自主航行的船舶投入营运的时间,中外专家预测时间上有较大的差别,国际上认为,2030年将出现完全的操作系统自主控制船舶,但我国相关领域的专家认为,可能需到2050年,相关技术,配套设施才能支持自主航行船舶的产业化发展。自主船舶的出现主要取决于2 个方面的因素:强人工智能技术的研究能否取得显著的进展;与无人驾驶船舶相配套的政策和法规能否及时出台。而人工智能研究的重大进展是智能船舶发展的基础。

2 现阶段航海技术专业人才培养计划应对智能船舶发展的不足

2.1 现阶段培养模式及课程设置

现阶段航海类专业人才培养模式主要有“三明治”式、“双元式”、基于职业导向式、课证融通式等。主要内容都是围绕STCW 公约要求的证书培训及职业培训为主,理论和实践相结合,加强校企合作,为学生提供在船实践机会为前提来建立培养模式。

现阶段,各航运院校对航海技术专业的课程设置大同小异。参照的基础都是STCW 公约对驾驶人员的功能模块要求,再结合我国的培训规则及考试大纲。专业课设置包括:《航海学》、《结构与货运》、《操纵与避碰》、《船舶管理》、《航海英语》、《GMDSS 通信业务》、《通信英语》等课程。考虑到学生的发展,部分院校也设置了《运输业务》、《海商法》等内容。

2.2 现阶段培养计划的不足

新技术相关知识的培训落后,现阶段的航海技术人才培养计划是基于传统船舶的航行管理要求高级置,没有考虑智能船舶的发展。从2010年开始,智能船舶概念的提出到2019年,第一阶段的智能船舶下水,人工智能发展迅猛。但航海技术人才培养计划在这十年内无太大变化,各院校仅仅按照新公约要求,增加了ECDIS,驾驶台资源管理这两个知识、技能的学习。学校职业教育应走在企业之前,在新技术出现时就能培养出能使用新技术的相应人才。

对智能船舶的研发方向及对相应航运人才需求了解不足。目前,智能船舶的相关要求、规范还处于试探摸索过程,培养航海技术人才的职业院校应主动与智能船舶科研院所、船舶制造企业联系,引进校园,进行专业共建,课程共建。使专业课程的设置贴近工作实际,船舶采用的新技术、新设备立即可被培养的人才正确使用,以确保船舶安全、高效率地营运。减少船公司为应对此种情况,对船员的重新培训。

3 基于智能船舶下航海技术专业课程设置

3.1 基于智能船舶下航海技术人才的知识、能力要求

以智能船舶三阶段分析:

3.1.1 智能船舶阶段船员知识、能力要求

智能航行阶段,即部分操作自动化i-ship(Nx):其中N 表示船舶具有航路航速设计优化功能;N0 指在船上人员监控下具有开阔水域自主航行能力;Nn 指在船上人员监控下具有狭窄水道、复杂环境下自主航行、自动靠离泊功能。

从这类船舶所具的功能分析,船员仍然是必备的。船舶具有在船上人员监控下自立航行的能力且能随时由船上人员接管航行。因此,驾驶人员的基本知识、能力与现行的STCW 公约要求一致。除此之外,还应有正确使用智能设备操作和管理船舶的能力。

3.1.2 远程控制阶段船舶船员知识、能力要求

远程控制阶段,在此阶段,船员的角色将发生变化。工作地点从驾驶台移到陆地办公室,工作内容从船上控制船舶的营运变成在办公室远程指挥控制船舶。在这种操作模式下,船员或称船舶驾控人员的知识和技能要求必有大的变化。传统航海知识依然不可或缺,不然对船舶的远程控制操作将无从下手。

另外,许多交叉学科知识也显得重要,尤其是信息与通信、计算机应用技术、控制理论和控制工程等。因此,在此阶段,对航海人员的要求除了掌握传统的航海知识、技能外,还需掌握计算机应用知识、控制理论、控制工程、人工智能等与远程控制操作相关的知识与技能。

3.1.3 自主操作阶段与新“工科”的搭建

在船舶能自主操作的阶段,对船舶运输从业人员的需求将产生革命性变化,必定会产生新的人才需求和新的专业,在传统的航海技术专业基础上搭建新的工科专业是最合实际的做法。由于此阶段的到来还很遥远,下面只作简要的人才需求分析。

船舶自主航行阶段,不需要人员对其控制。相应的工作人员可能有如下几种情况。

新船海试的船上驾驶人员及某些特定港口船舶无法自主航行时需上船的驾驶人员:此类人员的知识技能同传统航海驾驶人员相同;

岸基支持人员:这类工作人员的类别可能较多,例如,机舱紧急远程维修人员、货运积配载及货物管理人员、船舶紧急事故应急处理人员等。这些岗位的具体确定和要求须根据智能船舶的实际发展及实际营运情况,综合考虑产业发展才能得出。

在如上分析的情况下,当真正的自主航行船舶开始营运时,必然会对相关从业人员提出新的要求。职业院校提前规划相关专业的转型或设立新的专业十分必要。

3.2 基于智能船舶下航海技术人才培养课程设置

3.2.1 人才培养目标

传统航海技术人才的培养目标是培养满足STCW 公约及我国《船员培训管理规则》及《船员培训大纲》要求并通过相关考试合格的技能人才。

智能船舶的出现,要求航海技术专业培养复合型人才,该类人才不仅具有传统的船舶航行、货物积载与管理、船舶作业与人员管理、船舶通信等能力,还须掌握人工智能、控制工程、计算机应用等能力。在智能船舶第一、二阶段,复合型航海技术专业人才的划分为岸基人员、随船人员,智能船舶第三阶段,复合型航海专业人才应为航运业岸基保障人员。

智能船舶航海技术人才的培养目标应为培养满足相关公约和法规的,能随船正确安全驾驶与管理船舶、保障船舶安全营运的合格人才。或满足相关公约及法规,在岸远程控制船舶的航行及营运的合格人才。

3.2.2 人才培养课程设置

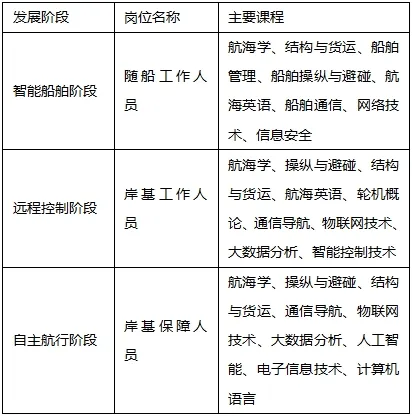

传统航海技术专业课程设置主要是根据公约和《船员培训大纲》要求设置,根据以上分析,基于智能船舶下航海人员课程设置如表1:

表1 智能船舶航海技术才培养课程设置

4 结束语

船舶智能化已是大势所趋,航海类院校应及早研究航海类专业培养及课程设置的变化,主动迎接时代大变革的挑战,使航海职业教育适应社会的发展,培养未来操控智能化船舶的新型船员。本文从智能船舶对人才的知识能力需求入手,分析了基于智能船舶下航海技术人才培养课程的设置。