任务驱动 整合学习

——“跨学科学习”任务群的教学解读与设计

林其雨

(福州市鼓楼区教师进修学校,福建 福州 350011)

《义务教育语文课程标准(2022 年版)》(以下简称2022 年版课标)新增了“学习任务群”概念。“跨学科学习”任务群作为一个拓展型学习任务群,拓展了语文学习领域与范围、语文学习主题与情境、语文学习方法与资源,促进了语文学习与学生生活世界的联系。那么,“跨学科学习”任务群的内涵是什么,其基本内容是什么,又有什么特点,该如何设计呢?本文将结合2022 版课标相关表述,试作阐释。

一、“跨学科学习”任务群的内涵

2022 年版课标对“跨学科学习”作这样表述:“本学习任务群旨在引导学生在语文实践活动中,联结课堂内外、学校内外,拓展语文学习和运用领域;围绕学科学习、社会生活中有意义的话题,开展阅读、梳理、探究、交流等活动,在综合运用多学科知识发现问题、分析问题、解决问题的过程中,提高学生语言文字运用能力。”对于语文学习任务群,2022 年版课标作这样表述:“语文学习任务群由相互关联的系列学习任务组成,共同指向学生的核心素养发展,具有情境性、实践性、综合性。”可见,“跨学科学习”任务群是由相互关联的系列化跨学科学习任务组成的学习任务群,它以生活为基础,以主题为引领,拓展语文学习与运用领域,加强语文学习与生活的联系。通过学习任务整合学习目标与内容、学习情境、学习方法与资源等要素,综合运用多学科知识,有助于提高学生发现、分析与解决问题的能力,发展学生的语言运用能力。

二、“跨学科学习”任务群的主要内容

2022 年版课标将小学阶段“跨学科学习”任务群分为三个学段9 块学习内容,每个学段各3 块。课标从“内容”与“方式”两个维度建构“跨学科学习”任务群,其学习内容主要有:体验日常生活、探究社会问题与未来生活、传承中华文化。

(一)体验日常生活

日常生活是跨学科学习的基本范围与内容,跨学科学习范围从家庭、班级、学校开始,逐步向社区、社会拓展、延伸。低年级学生以体验、沟通、交流为主要学习方式,其主题内容涉及爱图书、爱文具、爱学习,养护植物和小动物等;中年级以创意设计、参与班级、学校的朗诵会、故事会、戏剧节等活动为主;高年级则以参观、考察活动为重,以策划、设计、调研、展示为主要学习方式。跨学科学习的范围、内容随着学生年级升高、认知力提高而不断扩大,学习领域不断拓展,学习方式不断丰富。

(二)探究社会问题与未来生活

“跨学科学习”任务群重视加强语文学习与社会生活联系,注重引导学生关注与探究社会生活问题。低年级重在引导学生感受社会风俗习惯、传统节日与文化现象;中年级重在探讨日常语言、行为、校园卫生、交通安全、家庭教育等方面的问题,并通过调查、研讨、交流、撰写简单报告等方式进行探究学习;高年级则将学生探究学习的视域引向更为深广的未来生活,特别指出“选择衣食住行、学校、地球、太空等某一方面,设计人工智能时代的未来生活,运用多样形式丰富自己的语言表达,呈现与分享奇思妙想”。从感受社会生活到关注社会现实生活中的问题,再到创想未来美好生活,层层深入地引导学生观察社会生活,发现、分析与解决社会生活中的问题,进而培养学生的社会责任感、创新精神与解决问题的能力。

(三)传承中华文化

文化自信,是语文核心素养的构成要素,也是“跨学科学习”任务群的重要内容,贯穿整个“跨学科学习”任务群。“跨学科学习”任务群从低年级开始,注重引导学生留心身边的传统节日、风俗习惯等文化现象,感受、体验日常生活中的中华优秀传统文化;中年级则引导学生探究文化现象和中华文化意象,如参观身边物质文化遗产、了解非物质文化遗产,关注传统节日节气、民俗风情、民间工艺、历史传说等,进而提高对民族优秀传统文化的理解与认知;高年级侧重引导学生参加文化活动、参与文化团体建设、传承传统优秀文化,如参加学校、社区举办的戏曲、书法、篆刻、绘画、民乐等文化活动,在表演戏曲、书写绘画、演奏民乐等中华优秀文化体验活动中,学习与传承中华优秀文化。引导学生从感受文化现象到探究文化现象与中华文化意象,再到理解与传承中华优秀传统文化,进而在体会中华文化博大精深基础上,提高学生对中华文化的自信心与自信力。

三、“跨学科学习”任务群的基本特点

(一)以核心素养培养为目标,注重跨学科整合学习

“跨学科学习”任务群体现出鲜明的整合学习特点,其整合体现在四个方面:一是整合学习内容、情境、方法与资源等要素,促进跨学科整合学习的展开;二是整合学科内的听说读写语文学习活动,整合阅读、表达、探究、梳理等语文学科实践活动,推进跨学科学习的深入;三是整合运用多学科知识,解决真实问题,在用语文中学习语文,促进学生语言运用能力的提升;四是整合情感、态度、价值观、学习过程与方法于一体,促进核心素养的形成与发展。

(二)以真实问题为导向,注重能力培养

与其他学习任务群相比,跨学科学习更重视引导学生解决生活情境中的真实问题。基于真实生活情境的问题,较为复杂且具有挑战性,更易于引发学生的探究兴趣与热情,激发学生的思考力与创造力。问题成为引擎,引导学生进行调研、阅读资料、分析问题、研讨交流、提出建议、撰写调查报告、策划与实施方案等学习活动。在此过程中,学生需要学用调查工具、阅读与搜集资料、表达与交流、设计与决策,需要撰写报告、方案、建议书、倡议书,需要学用语文,需要整合语文、数学、道德与法治、劳动等多学科知识来解决问题。如此,既能提升学生的语文能力,又能培养解决问题的能力,还能发展学生调查、系统分析、创见、决策等高阶认知能力。

(三)以“学”为中心,注重实践活动

跨学科学习是以活动为取向的整合学习,强调学生在学习中的主体性,注重“做中学,学中做,做中求进步”。正如施良方教授所言:“学生的学习取决于他自己做了些什么。”[1]主题引领,目标导向,任务驱动,是跨学科学习的重要表征。因此,将主题、内容、任务转化为学习活动,是实现跨学科学习的关键。如高年级跨学科主题学习:如何创想设计人工智能时代的未来生活。其任务学习要求有二:一是选取衣食住行、学校、地球、太空等某个方面,设计人工智能时代的未来生活;二是运用多样形式,丰富自己的语言表达,呈现与分享奇思妙想。为了完成学习任务,学生需经历“搜集资料—联想想象—阅读文本—创意设计—修改完善—分享交流”的学习过程,融合阅读与表达、创造与想象、展示与交流等学习方式,在学中做,在做中学,提高创想与表达能力、阅读与交流能力、制作与展示文稿的能力。

四、“跨学科学习”任务群的设计策略

(一)设计表现性任务

跨学科学习取决于学生在学习过程中做了什么、呈现了什么。“做了什么”即“任务”,“呈现了什么”即“结果”,从任务到结果的学习过程,需要表现性任务介入。精准高质的学习,不但要预期学习结果,更需要寻求评估证据来证明其学习过程与结果,而表现性任务贯穿学习的全过程,可以成为评估学习过程与结果的有力证据。因此,设计“跨学科学习”任务群,要先考虑评估证据,即表现性任务,然后“以终为始”,通过表现性任务驱动,并将其贯穿整个学习过程,这正是“跨学科学习”任务群设计要义之所在。

以“校园果蔬种植”这一高年级跨学科主题学习为例。一位教师设计这样一个主题情境:同学们,劳动改变生活,劳动创造价值,劳动也将改变人生。学校开展“爱劳动,乐成长——校园果蔬种植”主题活动,但是我们的学校地处城市中心,校园小,可以用于果蔬种植的场地少,且学生多,如何让全校同学都能参加果蔬种植活动呢?学校向同学们征集“校园果蔬种植基地设计方案”,并将请专家评选优秀设计方案,请各班同学积极参加这项活动。

“参加校园果蔬种植基地设计方案评选”,显然是本次跨学科学习的表现性任务;“果蔬种植基地方案设计与展示”,是本次学习预期结果,以此为始,学生学习经历这样一个过程:调研—规划—设计—修改—展示。一个过程,五个环节,每一个学习环节的学习任务,都是表现性学习任务的分解细化:

任务一:调研场地,规划用地。调研确定场地,测量场地大小。

任务二:合理规划,统筹安排。规划种植区域、果蔬种植品种与时点,分配各班种植区域,筹划进场种植时间。

任务三:小组合作,设计方案。阅读方案范例,设计方案框架与内容。

任务四:征求意见,修改方案。交流方案,征求老师、同学的修改建议,根据建议完善方案。

任务五:参加评选,展示方案。运用多样形式和丰富的语言,呈现、展示方案。

以上五项学习任务是表现性任务的分解细化,使表现性学习任务具体化、可操作、可观测。聚焦表现性任务,将其分解细化为契合学习环节的学习任务,并将细化的学习任务与学习内容、学习环节相融合,不但优化各环节学习,也有序化推进学习过程,促进任务学习进阶提升。

(二)建构真实性情境

真实情境对于跨学科学习而言,如同屋子与基石,基石牢,屋可稳立。什么是真实情境?杨向东教授认为:“所谓真实情境,是指源于现实世界,贴近学生经验的真实场景……它让学生觉得在解决有现实意义的问题,有助于激发学生参与和投入的兴趣。”[2]可见,真实性情境源于社会生活,贴近学生经验,是学生展开跨学科学习的“生发器”。因为真实情境中的“某些特征吸引学生,学生是对这些特征作反应”,因“刺激—反应”而产生真实学习。这是真实情境的真正价值之所在,要求教师为学生建构真实的社会生活情境。

真实情境对学生跨学科学习的意义在于引发深度学习。正如王宁先生所说:真实情境“能够引发他们联想,启发他们往下思考,从而在这个思考过程中,获得需要的方法,积累必要的资源,丰富语言文字运用的经验”。[3]可见,建构跨学科学习真实性情境,要关注其引导性、整合性、语言运用性。

以“校园果蔬种植基地方案设计”为例。“实地调研”这一情境,引发学生思考:如何调研,调研哪些校园里的哪些场地,用哪些方式作调研,如何搜集与处理调研所获得的信息等。一个好的情境能使学生自动地开启思考功能,引发联想与思维,这是真实情境的引导性的体现。“规划设计”这一学习情境,需要学生分析种植区域如何划分,大小是多少,思考可以种植多少种的果蔬,在哪块区域种植,需要统筹在什么时间节点种植什么果蔬……需要学生整合数学、科学与劳动知识,才能提出解决问题的整体方案,这是真实情境整合性的功能发挥。“设计方案”这一情境,要撰写一份好的方案,需要学生先阅读方案设计的范例,思考方案设计的思路、内容、框架结构如何呈现,可以用哪些表单、图文等非连续性文本等呈现,用什么样的语言表现,从而更加有效地呈现设计内容与意图。这些活动离不开阅读与表达,离不开学用语文,这是在真实情境中用语文的直接表现。

(三)组织连续性活动

跨学科学习的特点在于“做中学”,在于根据情境任务的需要,自主整合调用知识,建构知识与情境、任务,观念与结果之间的关联与互动,进而解决问题、达成任务。这需要通过恰当的活动载体,在知识与情境、任务、观念及各学习要素间建立联系,从而运用知识、创造知识。如果任务是目标,那么活动便是载体,是实现任务的手段与路径。教师要将任务转化为不同的学习活动,通过学习活动达成任务。

对于跨学科整合学习而言,其学习实践活动同样具有整合性,既包括语文学科实践活动,也包括非语文实践活动,如调查、观察、参观、设计、制作、展示、表演等学习实践活动。多样化的学习方式,构成连续性学习活动,促进探究学习持续深入地开展。教学设计时,教师应着力思考如何组织多样化、连续性的学习活动,一方面联结学习情境,另一方面指向表现性任务,目标指向提高学生语言运用能力和核心素养。

以“校园果蔬种植基地方案设计”为例。教师设计组织与情境、任务相契合的连续性活动,旨在通过活动这一载体,实现学科知识与情境、任务的持续互动。活动一:校园场地,我调查。活动二:果蔬种植基地,我规划。活动三:基地建设方案,我设计。活动四:设计方案,我展示。把“调查活动”细化为调研、测量、记录和资料整理等具体性的活动,把“规划活动”具体化为计算、阅读资料、讨论交流、分析与梳理等学习活动,把“设计活动”分解为阅读资料、撰写方案、征求意见、修改完善等读写说议的语文学习活动,把“展示活动”优化为撰写介绍稿、制作展示PPT、润色加工、演说练习等写作、制作、演练活动。这样建构多样化连续性学习活动,学生不仅经历真实学习过程,获得学习体验与经验,更促进其语文能力与解决问题能力的发展。

(四)嵌入表现性评价

评价即学习,评价的过程就是学生学习的过程。在学习过程中嵌入评价,并不限于终结性评价,通过表现性评价,评价学生在真实任务情境中表现出的探究与解决问题能力、创造能力、语言运用与表达能力。设计表现性评价任务,实施表现性评价,是“跨学科学习”任务群的重要内容与必要环节,将评价与学习融为一体,旨在以评促学。

一个好的表现性评价任务,一方面基于真实情境中学生的学习行为与表现,评价学生学习态度、参与程度与关键能力表现;另一方面对接学习目标内容,引导学生整合运用多学科知识解决问题、达成任务。2022 年版课标中“跨学科学习”任务群“教学提示”指出:“评价主要以学生在各类探究活动中的表现,以活动过程的方案、海报、调研报告、视频资料等学习成果为依据。教师可以针对主要学习环节与内容制订评价量表。”可见,设计表现性评价,可以成果为评价载体,结合学习环节与内容,制定评价指标,引导学习,以评促学。

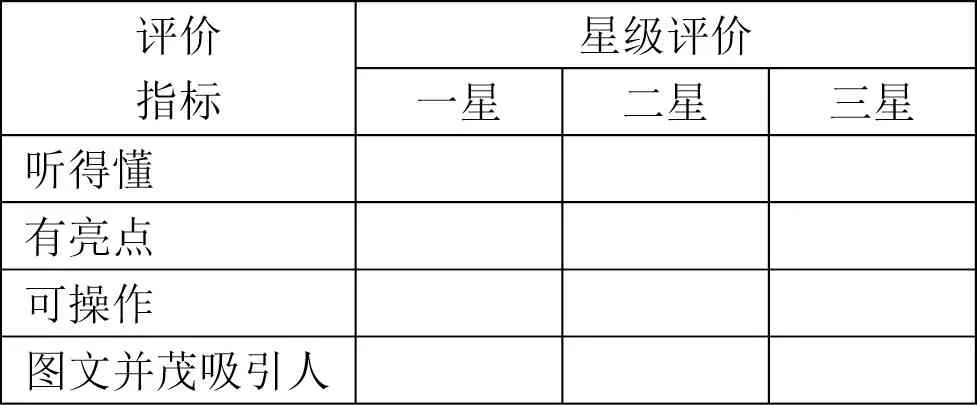

以“校园果蔬种植基地方案设计”展示环节为例,请学生向在场的教师、同学与评委展示设计方案。可设计以下评价表(见表1):

表1 “校园果蔬种植基地方案设计”评价表

其中,“听得懂”,指方案设计思路清晰、内容具体完整;设计者陈述方案时,口齿清楚,思路清晰,让在场的教师、同学、评委一听就明白。“有亮点”,指设计有创意,与众不同。“可操作”,指设计的方案,符合学校实际情况,照着方案可操作。“图文并茂吸引人”,指用多种媒体展示方案内容,有图有文,有代入感、新鲜感。这样的评价以结果评价过程,以评价促进学习。教师可以和学生一起设计展示评价标准,在学习开始就向学生呈现,旨在用评价标准引导学生展开学习,对照与改进学习,实现以标评学,以评促学。

总之,“跨学科学习”任务群的教学价值在于加强语文学习与学生生活世界的联系,促进学生整合运用多学科知识解决问题。