泥水混合物充填型岩溶电磁波反射特性研究

贾金晓,曾知法

(招商局重庆公路工程检测中心有限公司,重庆 400000)

引言

近年来,在岩溶发育的湖北、广西、云南等地区的隧道工程在建设过程中经常遭遇岩溶涌水、突泥等地质灾害,诱发了多起施工安全事故。岩溶填充物类型复杂,根据岩溶充填物特征可将岩溶进行分类(表1),不同充填物下电磁波反射特征不同,可以为地质雷达超前地质预报预测分析岩溶构造充填特征提供指导。地质雷达电磁波法基于其高效、简便、精确度高、采集环境要求低等优点具有显著优势,在岩溶区预报中应用广泛。多位专家学者通过案例分析或正演模拟的方法对含水岩溶的电磁波反射特征进行了研究。其中,温世儒、杨晓华等以广西六寨至宜州高速公路40座公路隧道为依托研究了岩溶区不同含水率破碎围岩电磁波回波中心频率及分布范围[1]。刘伟、周斌等对不同性质充填溶洞进行了地质雷达正演实验研究,分析了泥浆充填溶洞的电磁波的运动学和动力学特征[2]。刘坤、巨能攀等分析了地质雷达在不同介质填充下的频谱差异,得到了混合型充填溶洞、空溶洞、富水破碎带的主频值[3]。对岩溶进行准确定位及充填物特征判断仍是地质雷达超前地质预报的难题。

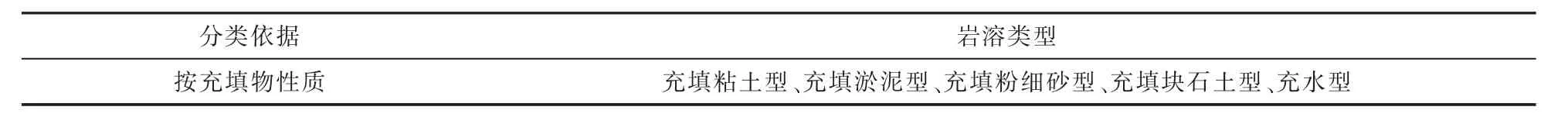

表1 岩溶分类

本文通过案例分析,研究了较完整灰岩中泥水混合物充填型岩溶的电磁波回波特征及频谱特征,得出了较完整灰岩的介电常数。可以为较完整灰岩中地质雷达超前预报预测岩溶构造的充填物类型及岩溶构造定位提供依据。

1 工程概况

广西某隧道穿越二叠系上统长兴组-吴家坪组(P2c—P2w)灰岩地层。隧道沿线地表由无数个岩溶个体形态组合而成的地貌形成调查区独特的岩溶地貌。其中岩溶洼地、岩溶漏斗、落水洞是隧道范围内峰丛洼地谷地的负地形,洼地大小不一,以椭圆形为主,洼地中发育一个或多个落水洞,落水洞与地下河相连,成为洼地下部地下河的主要补给通道。隧道沿线地表水不发育。地下水主要为赋存于第四系覆盖层中的孔隙水及岩溶水。拟建线路位于箱状折断区东翼的向斜区,该折断区构造方向为南北向或仅于南北向,与隧道走向基本一致。

在隧道施工过程中,分别在左线ZK17+025.6部位、右线YK17+028部位揭露了泥水混合物充填型岩溶构造。

2 研究方法

施工过程中,利用地质雷达超前预报系统进行跟踪探测,采集探测区域电磁波回波数据。对开挖揭露的泥水混合物充填型岩溶电磁波回波特征及频谱特征进行分析,查明此类填充物岩溶构造的电磁波反射特。根据开挖揭露的岩溶构造前端与掌子面的距离,计算出前段围岩的介电常数。探测时采用SIR-4000型地质雷达配100MHz天线,在掌子面布置水平测线,以点测方式进行数据采集,点距不大于20cm。利用RADAN后处理分析软件对波形及频谱进行分析。

2.1 地质雷达电磁波法及其适用条件

地质雷达电磁波法以脉冲形式向地下发送高频宽带电磁波,电磁波在地下介质传播过程中,当遇到存在电性差异的目标体时,比如空洞、分界面时,电磁波便发生反射,反射信号由接收天线接收。对接收到的电磁波进行信号处理和分析,根据信号波形、强度、双程走时等参数来推断地下目标体的空间位置、结构、电性及几何形态,从而实现对地下目标体的探测[4]。电磁波在岩土体中传播时,岩土体中不同介质的相对介电常数对电磁波的波长、波速和反射系数影响很大[5]。

电磁波在介质中旅行距离(h)与时长(t)、波速(v)及介质相对介电常数YεY关系见公式1,如下:

其中c为真空中电磁波传播速度,约等于3×108m/s。

自然界中所遇到的干燥岩体皆为高阻低导介质:δ<10-7S/m,≤1,电磁波的衰减常数(α)与频率(ω)和电导率(δ)成正比。电磁波在两种不同物质中的反射系数可简化为:

其中Ri表示反射系数,ε1表示第一层物质的相对介电常数,ε2表示第二层物质相对介电常数。反射波的相位可以判断两侧的介质的相对性质,其能量的大小来可判断定量判断反射界面两侧差异的大小。

在地下物体中,一般包含:各类岩石、土壤、水、空气等物质。其中空气是自然界中电阻率最大而介电常数最小(介电常数为1)的物质,电磁波速最高,衰减最小。水是自然界中介电常数最大(介电常数为81)的物质,电磁波速最低。干燥的岩石、土和混凝土的电磁参数差异不大,基本上多数属于高阻介质,介电常数为4—9,属中等波速介质。由此,当电磁波从岩石中进入含水腔体中会发生强烈反射。

3 结果与讨论

3.1 案例1

3.1.1 掌子面及岩溶构造情况

围岩为中风化灰岩,锤击声较清脆,较坚硬;巨厚层状结构,岩层产状约为72°/SE∠52°,节理裂隙发育1—2组,围岩较完整;地下水不发育,围岩自稳能力较好。

隧道左线在开挖至ZK17+025.6时揭露岩溶构造,岩溶构造受岩体节理裂隙控制形态多为溶蚀管道,交错发育;填充物形态为流动性较强的泥水混合物,瞬时突水涌泥量约达80m3。揭露岩溶构造前,本次雷达探测区间内围岩与探测时掌子面情况一致,现场情况见下图1—2。

图1 岩溶初步揭露情况

图2 揭露后溶腔形态

3.1.2 电磁波反射特征分析

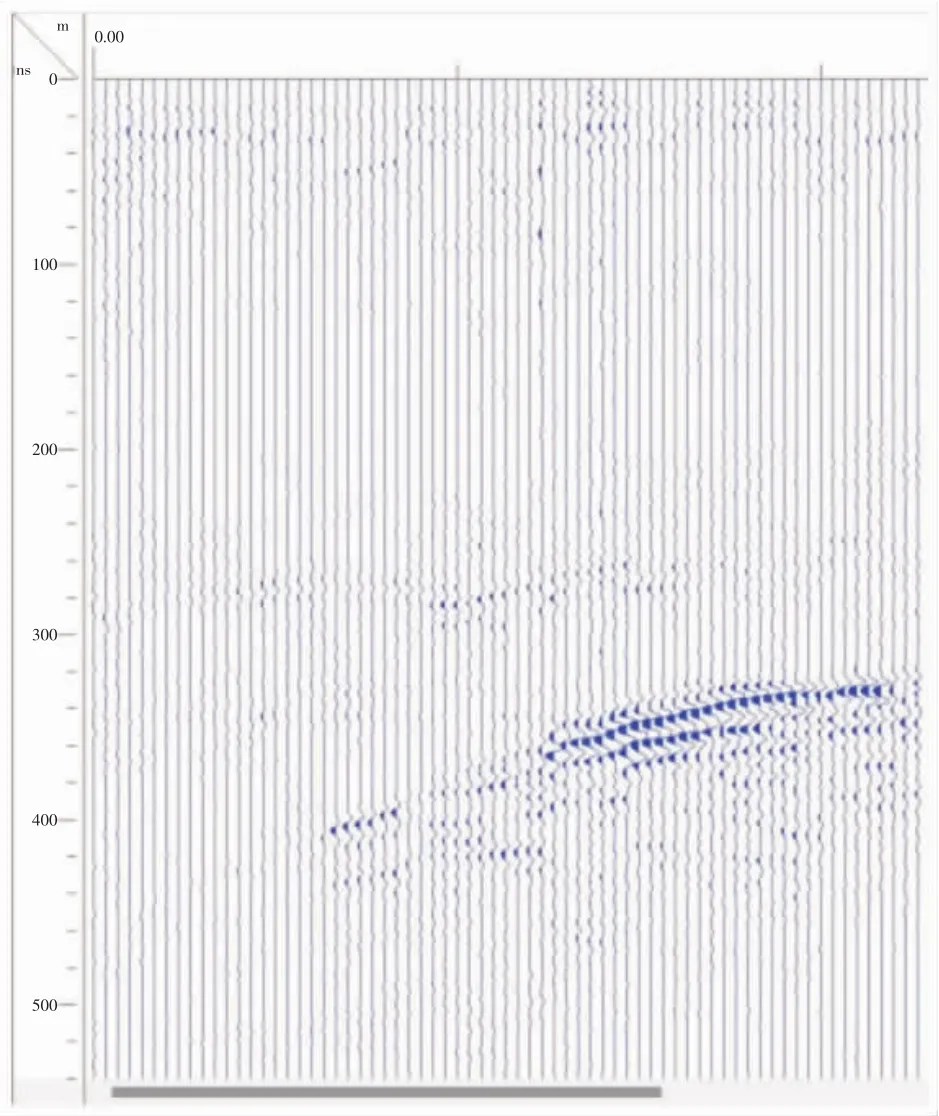

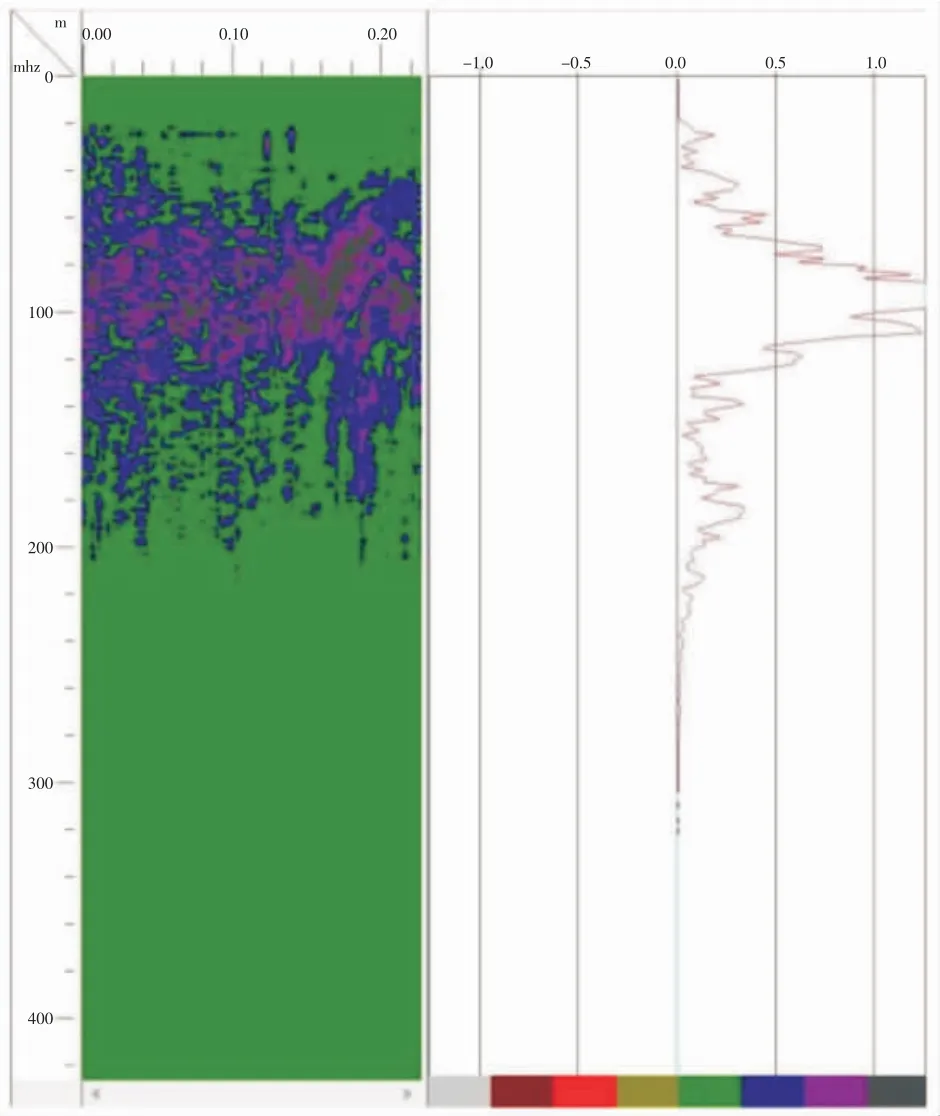

在图3中,电磁波通过完整灰岩与岩溶构造分界面时发生强反射;波形呈同相轴形态,连续性较好;波幅明显变宽;反射前端界面子波相位发生变化,为负相位;发生反射时,电磁波旅行时常为323ns,旅行距离约为17m(根据实际情况测得),根据公式1可以得到较完整灰岩的相对介电常数约为8.12。图4中,异常区频谱特征表现为:回波中心频率分布范围在44.7—124.2Mhz,主频约为84.46Mhz。

图3 地质雷达探测回波图

图4 异常区频谱特征

3.2 案例2

3.2.1 掌子面及岩溶构造情况

围岩为中风化灰岩,锤击声较清脆,较坚硬;巨厚层状结构,岩层产状约为70°/SE∠55°,节理裂隙发育1—2组,围岩较完整;地下水不发育,围岩自稳能力较好。

隧道右线在掘进至YK17+028时揭露岩溶构造,岩溶构造形态为垂向发育上大下小漏斗型溶腔;填充物形态为流动性较强的泥水混合物。揭露岩溶构造前,本次雷达探测区间内围岩与探测时掌子面情况一致,现场情况见下图5—6。

图5 岩溶初步揭露情况

3.2.2 电磁波反射特征分析

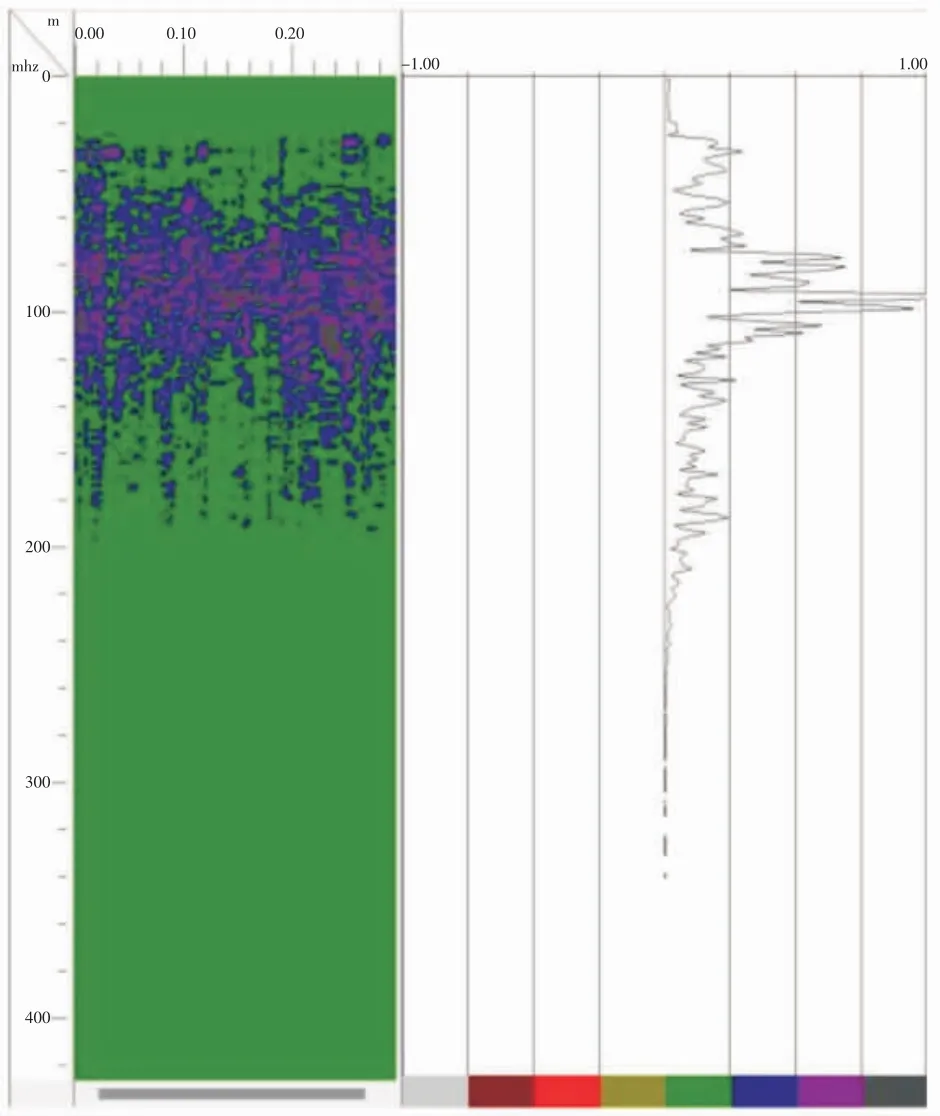

在图7中,电磁波通过完整灰岩与岩溶构造分界面时发生强反射;受岩溶构造形态影响,波形呈局部同相轴形态,同相轴局部连续;波幅明显变宽;反射前端界面子波为负相位;发生反射时,电磁波旅行时常为435ns,旅行距离约为23.6m(根据实际情况测得),根据公式1可以得到较完整灰岩的相对介电常数约为7.64。图8中,异常区频谱特征表现为:回波中心频率分布范围在48.7—112.4Mhz,主频约为82.45Mhz。

图6 揭露后溶腔形态

图7 地质雷达探测回波图

图8 异常区频谱特征

4 结论

(1)在较完整灰岩中,利用地质雷达超前地质预报系统可以较为准确的探测到泥水混合物充填型岩溶构造。

(2)电磁波在通过较完整灰岩与岩溶构造分界面时发生强反射,形成较为连续的同相轴界面,电磁波波幅明显变宽,反射前端界面子波为负相位。

(3)经众多案例计算统计,得到较完整灰岩相对准确的介电常数,在7.64—8.12范围附近,据此可以推算出较为准确的岩溶构造前缘位置。

(4)泥水混合物充填型岩溶构造会出现一定的低频现象,表现为:频率范围为44.7Mhz—124.2Mhz之间,主频值约83Mhz,可为充填物形态判定提供依据。